Некоторые данные о различных путях приспособления грызунов к изменению среды обитания в горных условиях

Автор: Дзуев Р.И., Шарибова А.Х., Канукова В.Н., Хуламханова М.М., Чепракова А.А.

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 (50), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены отличия массы тела и индекса сердца у самцов избранных видов Muridae и Microtinae в условиях высотно-поясной структуры горных ландшафтов Кавказа. Обнаружено, что у широко распространенных видов (Apodemus uralensis и Mus musculus) трансформация индекса сердца при освоении высокогорья характеризуется разнонаправленными механизмами. У первого вида он фактически не изменяется с ростом высоты местности, тогда как у второго достоверно увеличивается. Apodemus uralensis проявляет черты эврибионта, Mus musculus демонстрирует изменение пропорций организма, характерное для широко распространенных видов при освоении высокогорья. Полевая мышь (Apodemus agrarius) проявляет низкую экологическую валентность. В среднегорье соотношение массы тела и массы сердца уменьшается по сравнению с равниной, что, видимо, является одним из механизмов, ограничивающих распространение вида на Кавказе равнинно-предгорной территорией. Индекс сердца у изученных видов Microtinae (Microtus arvalis macrocranius, Microtus socialis, Chionomys roberti) достоверно меньше такового у Muridae (Apodemus uralensis, Apodemus agrarius и Mus musculus). На наш взгляд, это обусловлено особенностями их питания и различной двигательной активностью. Эта закономерность сохраняется и в условиях гор.

Центральный кавказ, грызуны, высотный градиент, экологическая пластичность, адаптация, масса тела, индекс сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/147242325

IDR: 147242325 | УДК: 599.323:574.24 | DOI: 10.15393/j1.art.2023.14482

Текст научной статьи Некоторые данные о различных путях приспособления грызунов к изменению среды обитания в горных условиях

Пропорции тела млекопитающих длительное время находятся в поле зрения биологов, экологов. Это обусловлено тем положением, что в изменении этих пропорций заложен глубокий адаптивный смысл. Данное представление легло в основу метода изучения приспособительных особенностей мелких млекопитающих в разных условиях существования, разработанного академиком С. С. Шварцем и его школой (1959, 1960, 1964, 1968).

В целом ряде работ (Большаков, 1972, 2019; Большаков, Ковальчук, 1982; Большаков и др., 1995; Боттаева, Берескова, 2019; Василенко, 2000; Дзуев, 1989; Дзуев и др., 2011; Ивантер и др., 1985; Пантелеев и др., 1990; Соколов, Темботов, 1989; Хатухов, 1982) было показано, что адаптация к условиям высокогорья у представителей широко распространенных видов проявляется в количественных изменениях ряда внутренних органов, чем достигается интенсификация их функций. У специализированных горных видов наблюдаются качественные изменения структуры и функционирования, прежде всего обеспечения организма кислородом.

Развитие исследований в этом направлении на протяжении нескольких десятков лет позволило нам высказать некоторые соображения, касающиеся адаптации микро-маммалия к условиям существования в горах Кавказа.

Материалы

Материалом для данной работы послужили сборы авторов, проведенные совместно с сотрудниками кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем в условиях северного макросклона Центрального Кавказа в 1989–2017 гг. Для изучения степени приспособленности видов к обитанию на больших высотах мы проанализировали трансформацию индекса сердца у 205 половозрелых (adults) самцов избранных видов млекопитающих, относящихся к семейству Muridae ( Apodemus uralensis , Mus musculus , Apodemus agrarius ) и подсемейству Microtinae ( Microtus arvalis macrocranius , Microtus socialis , Microtus daghestanicus , Chionomys roberti , Chionomys gud ). Зверьки добывались в один и тот же сезон (лето) с помощью живоловушек.

К. З. Омаров

Подписана к печати : 13 января 2023 года

Методы

Для точного определения принадлежности к тому или иному виду животных подвергли кариологическому анализу (Дзуев, 1998). Всех отловленных зверьков взвешивали и исследовали по стандартной методике с привлечением метода морфофизиологических индикаторов, предложенного С. С. Шварцем и соавторами (1968). Весь цифровой материал был обработан статистически (Ивантер, Коросов, 1992, 2011).

Результаты

В настоящей статье мы приводим материал, характеризующий трансформацию размеров сердца млекопитающих при подъеме в горы. Предметом для сравнения явились избранные виды семейства Muridae и подсемейства Microtinae, в разной степени приспособленные к обитанию на больших высотах, т. е. с учетом высоты местности.

Сравнение массы тела A. uralensis , обитающей на разных высотах, в пределах Северного Кавказа показало, что этот параметр достоверно больше у зверьков в условиях степной зоны по сравнению с таковыми в лесостепном поясе (500–600 метров н.у.м.) и в высокогорье (2000 метров н.у.м.). Однако сравнение этого параметра у зверьков из лесостепья и высокогорья не выявило существенных различий (M = 19.25 и 19.50 соответственно), т. е. подъем в горы с перепадом высот 1500 метров не сказался на массе тела A. uralensis . Вместе с тем ряд авторов считает, что этот жизненно важный показатель обладает высокой отзывчивостью на изменения условий обитания зверьков и может быть использован для оценки стабильности состояния популяций (Шварц, 1968; Омаров, Магомедов, 2006). Исследования динамики индекса сердца A. uralensis в зависимости от высоты местности показало, что этот параметр при освоении зверьками высокогорья имеет тенденцию к увеличению (табл. 1). Достоверность различий между всеми изученными выборками меньше 2.

Полученный материал свидетельствует о высоком адаптивном потенциале A. uralensis и ее эврибионтности, а также видовой специфике приспособления к высокогорью как вида, имеющего широкое распространение. Ранее в ряде исследований было показано, что у большого числа видов млекопитающих в горах Кавказа относительная масса сердца

Таблица 1. Средние значения индекса сердца (‰) и массы тела (грамм) представителей семейства Muridae , исследованных в условиях Центрального Кавказа

|

Место добычи Вид |

||||||

|

A. uralensis |

M. musculus |

A. agrarius |

||||

|

масса тела |

индекс сердца |

масса тела |

индекс сердца |

масса тела |

индекс сердца |

|

|

Степная зона (1) 21.11 ± 0.47 |

7.46 ± 0.31 |

13.80 ± 0.34 |

7.65 ± 0.29 |

25.45 ± 1.82 7.56 ± 0.37 |

||

|

Лесостепье (2) |

19.25 ± 0.44 |

7.76 ± 0.22 |

13.60 ± 0.28 |

7.74 ± 0.14 |

26.70 ± 0.72 6.99 ± 0.21 |

|

|

Высокогорье (3) 19.50 ± 0.59 |

7.92 ± 0.21 |

– |

8.59 ± 0.18* |

– |

||

Примечание. * – данные, полученные в условиях среднегорья (высота около 1000 метров н. у. м.).

оказывается заметно выше, чем у родственных равнинных форм сопоставимых размеров. У типично горных видов млекопитающих (полевки гудаурская, дагестанская и прометеева) индекс сердца лишь незначительно превышает соответствующие показатели равнинных и среднегорных форм. Горные по своему происхождению виды имеют комплекс тканевых адаптаций, позволяющий без изменения пропорций тела, что сопряжено с большими энергетическими затратами, приспосабливаться к жизни в условиях гипоксии. Это было показано на группе видов Microtus, Citellus и др. (Григорьева и др., 1975).

M. musculus , являясь синантропным видом, демонстрирует зависимость индекса сердца от высоты местообитания, как и все широко распространенные виды – обитание на высоте около 1000 метров н. у. м. требует значительной интенсификации функций сердца, что сопровождается достоверным ростом индекса этого органа с 7.65 ‰ в степном и 7.74 ‰ в лесостепном до 8.59 ‰ в среднегорном районах (t = 2.8 и 3.7 соответственно). С. С. Шварц с соавторами (1968) в своей работе приводят низкие показатели индекса сердца (5.3 ‰) для Mus musculus в условиях степной зоны Зауралья и связывают это не с уменьшением активности данного вида, а прежде всего с более мягкими условиями обитания (жилье человека). Более высокий индекс сердца у M. musculus , обитающего в условиях северного макросклона Центрального Кавказа (степи и лесостепи), на наш взгляд, можно объяснить тем, что мышь домовая отлавливалась нами не в жилище человека, а в природных биотопах.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что популяции широко распространенных видов могут иметь разные пути адаптации к условиям высокогорья. Возможно, эта специфика лежит в основе скорости видообразования в пределах различных групп микромаммалия.

A. agrarius – вид, распространение которого в условиях Кавказа ограничено равнинно- предгорной территорией, демонстрирует недостоверное увеличение массы тела с 25.45 г в степной зоне до 26.70 г в лесостепье; индекс сердца демонстрирует обратную зависимость – несколько уменьшается с 7.56 до 6.99 ‰ соответственно.

Межвидовые сравнения индексов сердца показали, что их средние значения сопоставимы у всех трех видов в степной зоне: A. uralensis – 7.46 ‰, M. musculus – 7.65 ‰, A. agrarius – 7.56 ‰. В условиях лесостепья у A. agrarius индекс сердца достоверно ниже (M = 6.99‰), чем у A. uralensis (M = 7.76 ‰, t = 2.57) и M. musculus (M = 7.74 ‰, t = 3.0), что, видимо, и является одной из причин, ограничивающих распространение этого вида равнинно-предгорной частью Северного Кавказа. По A. uralensis и M. musculus мы не располагаем сравнимым материалом, но можно говорить о том, что у первого вида на высоте 2000 метров н. у. м. он значительно ниже (M = 7.92 ‰), чем у M. musculus в среднегорье на высоте около 1000 метров н. у. м. (M = 8.59 %o).

Полевочьи характеризуются иным соотношением массы тела и массы сердца, чем изученные нами виды мышиных. Как видно из табл. 2, индекс сердца у Muridae значительно превосходит таковой у Microtinae, обитающих на одних и тех же высотах. Несомненно, что специфика условий существования в каждом конкретном случае вносит вклад в этот параметр, но в целом тенденция выражена достаточно отчетливо. Возможно, это обусловлено спецификой питания этих групп видов и связанной с ней подвижностью, т. к. мышиные – это в основном зернояды, тогда как полевочьи – зеленояды.

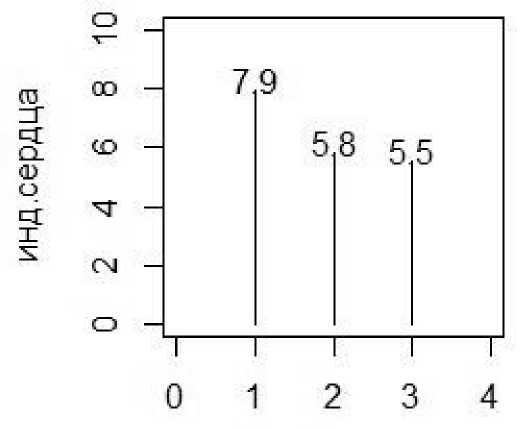

Сравнение индексов сердца у зверьков трех видов, обитающих в субальпийском поясе Приэльбрусья, показало, что индекс сердца A. uralensis достоверно превосходит таковой у M. daghestanicus и Ch. gud , тогда как у обоих видов Microtinae он сопоставим (рисунок).

Таблица 2. Средние значения индекса сердца (‰) и массы тела (грамм) некоторых представителей Microtinae

|

Вид |

M. arvalis macrocranius |

M. socialis |

Ch. roberti |

|

Место добычи |

окрестности г. о. Нальчик (500–600 метров н. у. м) |

окрестности Тбилисского моря (800 метров н. у. м) |

окрестности пос. Никель, широколиственный лес (500 метров н. у. м) |

|

Масса тела |

30.91 ± 1.52 |

22.54 ± 0.55 |

64.48 ± 1.31 |

|

Индекс сердца |

4.70 ± 0.40 |

5.93 ± 0.28 |

4.60 ± 0.30 |

Индекс сердца (‰) микромаммалия в условиях субальпийского пояса Приэльбрусья (1 – A. uralensis ,

2 - M. daghestanicus , 3 - Ch. gud )

Heart index (‰) of micromammalia in the subalpine belt of the Elbrus region (1 – A. uralensis , 2 –

M. daghestanicus , 3 - Ch. gud )

Заключение

Полученные нами данные позволяют сделать ряд выводов:

-

1. Широко распространенные виды A. uralensis и M. musculus характеризуются разнонаправленными механизмами изменения индекса сердца при освоении высокогорья. У A. uralensis он практически не изменяется в связи с подъемом в горы, тогда как у M. musculus он значительно увеличивается.

-

2. A. agrarius , распространение которого ограничено равнинно-предгорной частью Предкавказья, характеризуется уменьшением индекса сердца на высоте 500-600 метров н.у.м. по сравнению с таковым в условиях равнины (100–150 метров н.у.м.).

-

3. Индекс сердца у изученных видов Microtinae достоверно меньше такового Muridae, что, на наш взгляд, обусловлено разной двигательной активностью представителей этих групп, связанной со спецификой их питания, а также образом жизни.

Список литературы Некоторые данные о различных путях приспособления грызунов к изменению среды обитания в горных условиях

- Большаков В. Н. Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям . М.: Наука, 1972. 199 с.

- Большаков В. Н. «Экологическое правило Шварца» – взгляд через десятилетия // Принципы экологии. 2019. № 3. С. 4–11.

- Большаков В. Н., Ковальчук Л. А. Энергетика сердца и печени горных полевок группы Microtus Juldaschi – carruthersi (mammalia) // Доклады биологических наук. 1982. Т. 266, № 1–6. С. 504–507.

- Большаков В. Н., Бердюгин К. И., Шарова Л. П. Изучение фауны и экологии мелких млекопитающих Уральских гор // Региональные эколого-фаунистические исследования как научная основа фаунистического мониторинга: Науч.-практ. конф.: Тез. докл. Ульяновск, 1995. С. 175–177.

- Боттаева З. Х., Берескова З. А. Эритропоэтическая активность костного мозга двух типично горных видов полевок на Центральном Кавказе // Известия научного Уфимского центра РАН. 2019. № 1. С. 19–24.

- Василенко В. Н. Закономерности внутривидовой изменчивости и распространение белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838) на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск, 2000. 18 с.

- Григорьева Г. И., Темботов А. К., Хатухов А. М. Электрофоретическое изучение гемоглобина у некоторых грызунов Северного Кавказа // Бюллетень МОИП. 1975. С. 16–21.

- Дзуев Р. И. Закономерности географической изменчивости млекопитающих в горах Кавказа . Нальчик: КБГУ, 1989. 104 с.

- Дзуев Р. И. Хромосомный набор млекопитающих Кавказа . Нальчик: Эльбрус, 1998. 256 с.

- Дзуев Р. И., Хуламханова М. М., Сижажева А. М. Молекулярная систематика и эколого-биологические особенности гудаурской полевки (Chionomys gud Satunin, 1909) . Махачкала: Эко-пресс, 2011. 208 с.

- Ивантер Э. В., Ивантер Т. В., Туманов И. Л. Адаптивные особенности мелких млекопитающих: Эколого-морфологические и физиологические аспекты . Л.: Наука, 1985. 318 с.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Основы биометрии. Введение в статистический анализ биологических явлений и процессов . Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. 168 с.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию . Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 302 с.

- Омаров К. З., Магомедов М.-Р. Д. Принципы функционирования и устойчивости популяций и сообществ гемиагрофилов в условиях горного земледелия на Восточном Кавказе. Популяции // Вестник Дагестанского научного центра. 2006. № 26. С. 30–35.

- Соколов В. Е., Темботов А. К. Позвоночные Кавказа. Млекопитающие. Насекомоядные . М.: Наука, 1989. 547с.

- Хатухов А. М. Кустарниковые полевки Кавказа : Автореф. дис. … канд. биол. наук. Свердловск, 1982. 24 с.

- Шварц С. С. О некоторых путях приспособления млекопитающих (преимущественно micromammalia) к условиям существования в Субарктике // Материалы по фауне Приобского Севера и ее использованию. Тюмень, 1959. С. 177–219.

- Шварц С. С. Некоторые закономерности экологической обусловленности интерьерных особенностей наземных позвоночных животных // Проблемы флоры и фауны Урала. Свердловск, 1960. С. 113–177.

- Шварц С. С., Большаков В. Н., Пястолова О. А. Новые данные о различных путях приспособления животных к изменению среды обитания // Зоологический журнал. 1964. Т. 43. Вып. 4. С. 483–487.

- Шварц С. С., Смирнов В. С., Добринский Л. Н. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных . Свердловск, 1968. 387 с.