Некоторые детали строения северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали (р. Илыч, Северный Урал)

Автор: Шмелва Любовь Алексеевна, Пономаренко Е. С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (347), 2023 года.

Бесплатный доступ

На последней, наиболее детальной, геологической карте Верхнепечорского поперечного опускания, составленной В. В. Юдиным, в районе среднего течения р. Илыч отображено ненарушенное западное крыло, переходящее в центриклиналь Косью-Уньинской синклинали, сложенную среднеордовикскими и силурийскими отложениями. Детальные исследования вскрытых в этом районе разрезов, а также анализ материалов предшественников позволили актуализировать представления о стратиграфической приуроченности некоторых толщ и строении района в целом. По нашим данным, в пределах северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали вскрываются отложения от среднего ордовика до лудловского отдела силура, которые разделены на три блок-чешуи (Шежимдискую, Миколаёльскую и Устьбольшекосьюнскую), ограниченные разломами с плоскостью падения, наклоненной к востоку-юго-востоку под углами 30-40°. Тектоническая приуроченность сложнодислоцированных нижнедевонских отложений валганской свиты, наблюдаемых у северной центриклинали складки к востоку от устья р. Б. Косью и ранее относимых к восточному крылу Косью-Уньинской синклинали, в данное время обсуждается. По литологическому составу они принадлежат к шантымскому фациальному комплексу и, вероятно, являются частью другой тектонической структуры - Валганской «моноклинали» восточной подзоны Верхнепечорского поперечного опускания.

Ордовик, силур, девон, косью-уньинская синклиналь, р. илыч, северный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149144385

IDR: 149144385 | УДК: 551.1/.4 | DOI: 10.19110/geov.2023.11.5

Текст научной статьи Некоторые детали строения северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали (р. Илыч, Северный Урал)

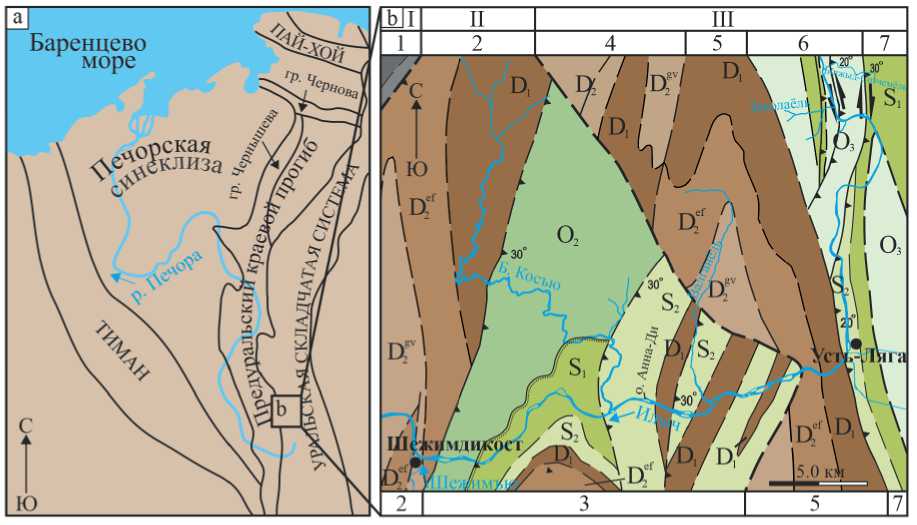

Косью-Уньинская синклиналь является одной из наиболее крупных складок на западном склоне Северного Урала, занимающей практически всю центральную подзону Верхнепечорского поперечного опускания (Юдин, 1983, 1994) (рис. 1, a, b). Её западное крыло упоминалось практически всеми исследователями, изучавшими геологию Верхнепечорского района, однако ядро и восточное крыло этой синклинали в

бассейнах рек Печора и Унья скрыто под Малопечорским аллохтоном. В бассейне р. Илыч В. В. Юдиным (1983) было прослежено её ненарушенное северное центри-клинальное замыкание (рис. 1, b). По его представлениям, западное крыло Косью-Уньинской синклинали, переходящее в центриклиналь, на р. Илыч сложено среднеордовикскими и силурийскими отложениями, падающими к юго-востоку. Центриклиналь прослеживается на 10-километровом отрезке р. Илыч ниже устья

Рис. 1. Геологическое строение района исследований: a — местонахождение изученных разрезов на территории Тимано-Североуральского региона; b — геологическая карта северной части Верхнепечорского поперечного опускания и её тектоническое районирование (по: Юдин, 1983, с дополнениями). Подзоны Елецкой (известняковой) структурно-формационной зоны Урала: I — западная (1 — Патракарьемская антиклиналь), II — центральная (2 — Устьшежимская синклиналь, 3 — Косью-Уньинская синклиналь), III — восточная (4 — Эбельизская антиклиналь, 5 — Валганская синклиналь, 6 — Шантымская антиклиналь, 7 — Шантымвожская антиклиналь)

Fig. 1. Geological structure of the research area: a — location of the studied sections on the territory of the Timan-Northern Ural region; b — geological map of the northern part of the Upper Pechora transverse subsidence and its tectonic zoning (Yudin, 1983, with additions). Yelets (limestone) subzone structural and formation zones of the Urals: I — western (1 — Patrakariem Anticline), II — central (2 — Ust’-Shezhim Syncline, 3 — Kosyu-Un’ya syncline), III — eastern (4 — Ebel’iz anticline, 5 — Valgan syncline, 6 — Shantym anticline, 7 — Shantym Vozh anticline)

р. Б. Косью, где силурийские породы падают к югу и юго-востоку, а также на субширотном отрезке р. Б. Косью ниже водопада. Отдельные фрагменты восточного крыла наблюдаются к востоку от устья р. Б. Косью (Юдин, 1983).

Последующие исследования позволили не только установить состав, строение и условия образования отложений этого района, но и детализировать стратиграфию (Шмелёва, Толмачева, 2016; Антошкина и др., 2017; Пономаренко, Никулова, 2020; Шмелёва, 2020; Пономаренко, 2020–2022 и др.), что в целом дало возможность уточнить геологическое строение северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали.

Цель работы — представить новый взгляд на геологическое строение северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали в связи с полученными новыми данными по стратиграфии и общему геологическому строению района.

Материал и методы исследования

Материалом для данного исследования послужили среднеордовикско-верхнедевонские отложения, вскрытые по р. Илыч и ее притоку — р. Б. Косью. В ходе проведенных маршрутов авторами изучались строение разрезов, литологические особенности пород, фаунистическая характеристика отложений. Лабораторноаналитические исследования были выполнены в ЦКП «Геонаука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН имени академика Н. П. Юшкина. Кроме собственных материалов, авторы использовали полевые материалы А. И. Антошкиной (1974 г.) и В. В. Юдина (1974 г.).

Стратиграфия

В среднем течении р. Илыч (от устья р. Шежымью до района устья руч. Валган-Ёль) вскрываются отложения среднего и верхнего ордовика, лландоверийского и лудловского отделов силура, а также нижнего девона.

Ордовик

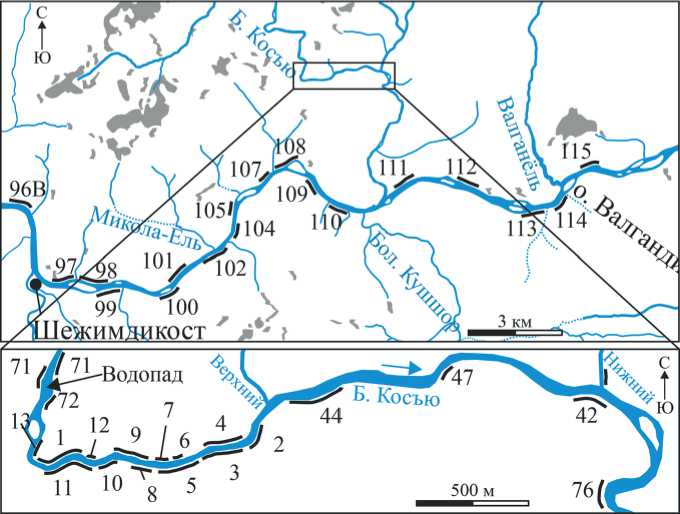

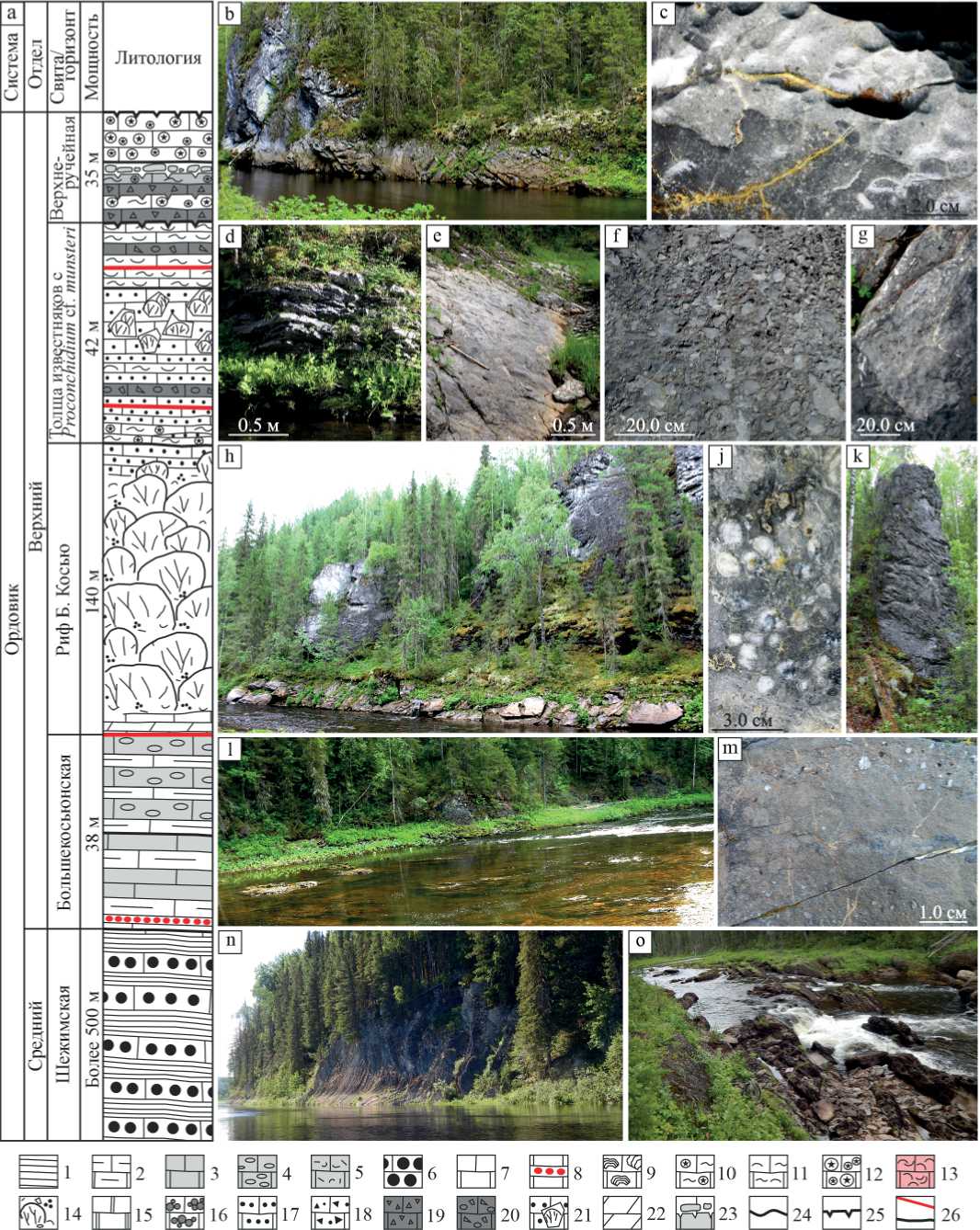

Средний отдел, дарривильский ярус, шежимская свита (O2shz). Выделена Б. Я. и З. П. Дембовскими (1992)* в бассейне р. Илыч, где вскрывается как на западном крыле Косью-Уньинской синклинали, ∼ в 1.0 км выше устья р. Шежымью (обн. 97–99), так и на р. Б. Косью выше водопада (обн. 71, 42, 44, 47) (рис. 2). Нижняя граница не установлена (Стратиграфические…, 1993; Производство, 1992* 1 ). Разрез шежимской свиты на р. Илыч (рис. 3, a, n) представлен зеленовато-серыми, серыми глинистыми известняками и глинистыми и

1 * Производство опытно-методических работ по расчленению нижнепалеозойских разрезов западного склона Северного Урала (Щугоро-Уньинский район) за 1989–1992 гг.: Отчет / Б. Я. Дем-бовский, З. П. Дембовская. Воркута, 1992. 218 с.

известково-глинистыми сланцами, переслаивающимися между собой и содержащими линзы мощностью 5–20 см органогенно-обломочных известняков с обилием остатков мшанок, брахиопод, трилобитов и иглокожих. На р. Б. Косью нижняя часть шежимской свиты более глинистая, представлена глинисто-известковыми сланцами с прослоями и линзами мусковит-квар- цевых песчаников и песчанистых известняков

(рис. 3, a, o). Важной особенностью шежимской свиты является присутствие фосфатизированных и пирити-зированных раковин остракод и брахиопод. Согласно данным Б. Я. и З. П. Дембовских (1992), возраст свиты по многочисленным находкам брахиопод и конодонтов датируется как лландейловский, соответствующий дарривильскому ярусу современной стратиграфической шкалы ордовика. Мощность свиты более 500 м.

Рис. 2. Карта фактического материала: номера обнажений — 1–13 (по: Шмелёва, 2016); 42–47, 71–76 (по: Производство…, 1992*); 96–115 (по: Варсанофьева, 1940)

Fig. 2. Map of the actual material: outcrop numbers — 1–13 (according to: Shmeleva, 2016); 42–47, 71–76 (according to: Production..., 1992*); 96–115 (according to: Varsanof'eva, 1940)

Рис. 3. Ордовикские отложения, вскрытые в среднем течении р. Илыч: a — схематическая стратиграфическая колонка; b, c — выходы верхнеручейной свиты на р. Б. Косью: b — обн. 2, c — карманообразная эрозионная поверхность с обломочным материалом; d–g — выходы лито- и биокластовых известняков с Proconchidium cf. muensteri (St. Joseph): d — обн. 3, e — обн. 4, f — известняковые глыбовые брекчии; g — крупный обломок рифогенных известняков в составе известняковых глыбовых брекчий; h — выходы верхнеордовикских рифовых известняков на р. Б. Косью; j — колонии сфинктозой-ных губок Corymbospongia sp. — одних из основных каркасостроителей рифа Большая Косью; k — рифовые известняки, разбитые оперяющими трещинами, ориентированными поперек слоистости; l — выходы большекосьюнской свиты на р. Б. Косью; m — крупные (до 1 см) обломки кварца в карбонатных породах большекосьюнской свиты; n — выходы шежим-ской свиты на р. Илыч (обн. 97); o — выходы шежимской свиты на р. Б. Косью. 1, 2 — сланцы: 1 — глинистые; 2 — извест-ково-алевритисто-глинистые; 3–16 — известняки: 3 — пелитоморфные; 4 — пелитоморфные с гравием жильного кварца и метаморфических пород; 5 — биокластово-пелитоморфные; 6 — биокластовые песчанистые (до биокластовых аргиллитов и алевролитов); 7 — биокластовые цианобактериально-криноидные; 8 — биокластовые с шамозитовыми ооидами; 9 — биокластовые с обильной фауной строматопороидей; 10 — биокластовые водорослево-криноидные; 11 — биокла-стовые водорослевые; 12 — биокластовые криноидные; 13 — органогенно-обломочные; 14 — биогермные; 15 — крипто-и микрокристаллические; 16 — сгустковые; 17 — известняковые песчаники; 18 — известняковые гравелитопесчаники; 19 — известняковые мелкообломочные брекчии; 20 — известняковые грубообломочные конглобрекчии; 21 –известня-ковые глыбовые брекчии; 22 — доломиты вторичные по биокластовым известнякам; 23 — карманообразная эрозионная поверхность со скоплением обломочного материала над ней; 24–26 — контакты: 24 — неустановленный; 25 — эрозионный; 26 — установленный тектонический (красная линия) и согласный (черная линия)

Fig. 3. Ordovician deposits exposed in the middle reaches of the Ilych River: a — schematic stratigraphic column; b, c — outcrops of the upper-flowing formation on the Kos’yu River: b — outcrop 2, c — pocket erosive surface with detrital material; d–g — outcrops of litho- and bioclastic limestones with Proconchidium cf. muensteri (St. Joseph): d — outcrop 3, e — outcrop 4, f — limestone block breccias; g — a large fragment of reef limestones as part of limestone block breccias; h — outcrops of Upper Ordovician reef limestones on the Kos’yu River; j — one of the main frame builders of the Bolshaya Kos’yu reef — colonies of sphinctozoan sponges Corymbospongia sp.; k — reef limestones broken by feathering cracks oriented across the stratification; l — outputs of the Bolshekos’yun formation on the Kos’yu River; m — large (up to 1.0 cm) quartz fragments in carbonate rocks of the Bolshekos’yun formation; n — outputs of the Shezhim formation on the Ilych river (outcrop 97); o — outputs of the Shezhim formation on the 50

Kos’yu River. 1, 2 — shales: 1 — clay; 2 — limestone-silty-clay; 3–16 — limestones: 3 — pelitomorphic; 4 — pelitomorphic with gravel of vein quartz and metamorphic rocks; 5 — bioclast-pelitomorphic; 6 — bioclastic sandy (up to bioclast mudstones and siltstones); 7 — bioclastic cyanobacterial-crinoid; 8 — bioclastic with shamosite ooids; 9 — bioclastic with abundant fauna of stromatoporoids; 10 — bioclastic algae- crinoid; 11 — bioclastic algae; 12 — bioclastic crinoid; 13 — organogenic-clastic; 14 — biohermic; 15 — crypto- and microcrystalline; 16 — clot; 17 — limestone sandstones; 18 — limestone gravelite-sandstones; 19 — limestone fine clastic breccias; 20 — limestone coarse clastic conglobreccias; 21 — limestone block-clastic breccias; 22 — dolomites secondary to bioclastic limestones; 23 — pocket erosive surface with accumulation of detrital material above it; 24–26 — contacts: 24 — not established; 25 — erosive; 26 — established tectonic (red line) and consonant (black line)

Верхний отдел, сандбийский ярус, большекосьюнская свита (O3bk). Была выделена Б. Я. и З. П. Дембовскими (1992)*. Стратотип свиты установлен на р. Б. Косью не посредственно ниже водопада (обн. 72) (рис. 2; рис. 3, a, l), где она с эрозионным контактом залегает на шежимской свите среднего ордовика. Кроме того, данная свита также фрагментарно вскрывается на р. Илыч в обн. 98 и 99, где залегает согласно на шежим-ских отложениях. Большекосьюнская свита имеет ясное двучленное строение (Антошкина и др., 2017). Нижняя подсвита сложена тонко чередующимися глинисто-известковыми сланцами и биотурбированны-ми пелитоморфными известняками. Верхняя подсвита имеет более сложное строение и представлена неравномерно переслаивающимися несортированными силикокластическими известняками (рис. 3, m), тонкослоистыми известковыми средне- и мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками, известково-алев-ритисто-глинистыми сланцами и микрозернистыми известняками. В основании большекосьюнской свиты отмечается слой с шамозитовыми ооидами (Юдович и др., 1981; Антошкина и др., 2017), который также был описан на р. Илыч (Юдович, Шулепова, 1973; Производство…, 1992*). Мощность свиты Б. Я. и З. П. Дембов-скими (1992)* в стратотипическом разрезе определялась как 100 м. Однако в эту мощность, по всей види мости, входил и необнажённый интервал между выходами пород большекосьюнской свиты и известняками рифа Большая Косью. Нашими исследованиями установлено, что мощность большекосьюнской свиты без учета задернованного интервала в стратотипическом разрезе составляет всего 38 м.

Верхний отдел, катийский ярус, рифовый комплекс Большая Косью (O3rbk). Вскрывается в среднем течении р. Б. Косью в 300 м ниже порога (обн. 1, 5–13) (рис. 2), где с тектоническим контактом залегает на большеко-сьюнской свите (Производство…, 1992*; Антошкина, 1992; Шмелёва, 2020) (рис. 3, a, h). Первые упоминания о присутствии на Северном Урале биогермных известняков верхнего ордовика принадлежат А. Г. Кон-диайн (1967). Позднее риф Большая Косью подробно изучался А. И. Антошкиной (1992, 1994, 2003), впервые проследившей в структуре рифа смену стадий развития палеосообществ. Рифовый комплекс представлен биогермными и лито- и биокластовыми известняками, характеризующимися широким разнообразием представителей рифового сообщества (табулят, ругоз, строматопороидей, сфинктозойных губок (рис. 3, j), гидроидов, водорослей и цианобактерий). Представительный комплекс фауны, установленный здесь (Производство, 1992*; Антошкина, 2003; Шмелёва, 2020), позволяет уверенно отнести рифовые известняки к средней части катийского яруса верхнего ордовика, соответствующего уровню сурьинского и полуденско-го горизонтов Западного Урала (Стратиграфические…, 1993). Общая мощность 140 м.

Верхний отдел, катийс кий ярус, толща лито- и био-кластовых известняков с Proconchidium cf. muensteri (St. Joseph) (O3yapt). Впервые была выделена на р. Б. Косью А. И. Антошкиной как яптикшорская свита (Антошкина и др., 1989), однако более поздние исследования авторов показали, что литологический состав толщи существенно отличается от стратотипа яптикшорской свиты (Шмелёва, 2015, 2018), поэтому отложения выделя- 52

ются здесь авторами в ранге толщи. Она согласно за легает на рифовом массиве Большая Косью и представлена в обн. 3–5 (рис. 2; рис. 3, a, d, e). Толща имеет отчетливо двучленное строение: нижняя часть мощностью 28 м сложена известняковыми глыбовыми брекчиями (рис. 3, f, g) и известняковыми разнозернистыми песчаниками с редкими прослоями био-кластовых известняков с многочисленными остатками раковинной фауны, включающей зональный вид брахиопод Proconchidium cf. muensteri (St. Joseph); верхняя часть мощностью 14 м — преимущественно био-кластовыми слоистыми водорослево-криноидными известняками. По стратиграфическому положению, фаунистической характеристике и фациальной смене с подстилающими отложениями толща достоверно коррелируется со стратотипом позднекатийской яп-тикшорской свиты Приполярного Урала, соответствующей кырьинскому горизонту западного склона Урала (Стратиграфические..., 1993; Антошкина, 2015; Шмелёва, 2015, 2018). Неполная мощность 42 м.

Верхний отдел, хирнантский ярус, верхнеручейная свита (O3vr). Выделена Л. А. Шмелёвой на р. Б. Косью, где обнажается в 150 м от устья левого притока р. Б. Косью — руч. Верхнего (обн. 2) (рис. 2). Ранее эти отложения включались в состав рифа Большая Косью (Производство…, 1992)*, а А. И. Антошкиной были отнесены к кровле яптикшорского горизонта (Антошкина и др., 1989; 2003). Свита с эрозионной границей залегает на толще лито- и биокластовых известняков с Procon chidium cf. muensteri (St. Joseph) (рис. 3, a, b) и имеет отчетливо двучленное строение. Нижняя часть (16 м) выделяется чередованием известняковых брекчий (от мел ко- до грубообломочных) и литобиокластовых водорослево-криноидных и криноидных известняков, границы между которыми являются эрозионными, иногда с карманами глубиной до 15 см, заполненными обломочным материалом (рис. 3, c). Верхняя часть свиты (19.3 м) сложена светло-серыми криноидными песчаниками, средне- и крупнозернистыми, перекристаллизованными, с преобладающей массивной текстурой, реже с горизонтально-слоистой, обусловленной распределением окатанных члеников криноидей, размером 0.4–3.0 мм. Массивные криноидные песчаники верхней части свиты в широтном течении реки перекрыты надвинутой верхнеордовикской карбонатноглинистой большекосьюнской свитой. Возраст верхнеручейной свиты по положению в разрезе, фаунистической характеристике и изотопным данным датируется хирнантским ярусом (Шмелёва, Толмачёва, 2016; Антошкина, Шмелёва, 2018). Неполная мощность 35.3 м.

Силур

Согласно современной стратиграфической схеме в составе силурийского разреза выделяется четыре отдела: лландоверийский, венлокский, лудловский и пржидольский. В разрезах р. Илыч достоверно установлены отложения лландоверийского и лудловского отделов.

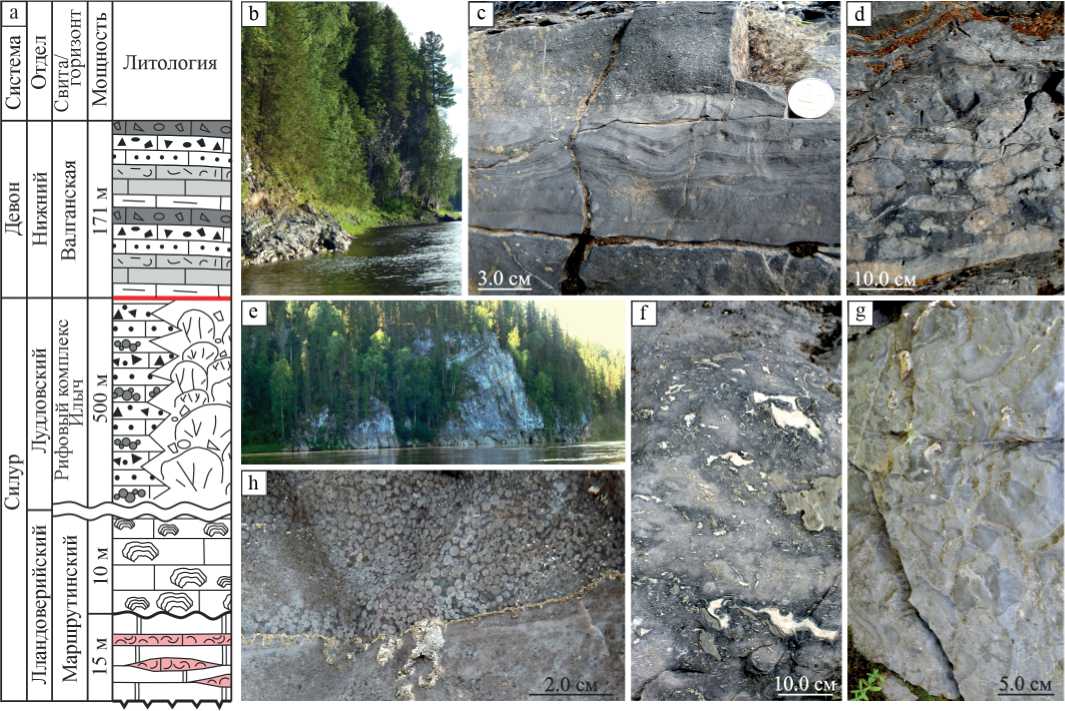

Лландоверийский отдел, маршрутинский горизонт. В настоящий момент лландоверийские отложения в пределах Косью-Уньинской синклинали установлены на р. Б. Косью в обн. 76, где в нижних слоях из редких прослоев и линз органогенно-обломочных известняков среди светло-серых крипто- и микрокристалличе- ских известняков выявлен смешанный комплекс позд-неордовикско-раннесилурийской фауны (Производство…, 1992*; Антошкина, Шмелёва, 2018). Непосредственный контакт с подстилающими отложениями хирнанта не наблюдается, однако присутствие смешанного комплекса фауны из перекрывающих верхнеручейную свиту лландоверийских отложений позволяет предполагать размыв пограничных отложений хирнантского и части рудданского ярусов, что может быть свидетельством перерыва в результате резкого позднехирнантского обмеления на рубеже ордовика и силура. Мощность отложений здесь не превышает 15 м. Кроме того, лландоверийские отложения также доподлинно установлены в обн. 108 (рис. 2) на р. Илыч, где они представлены биокластовыми известняками с обильной фауной строматопороидей видимой мощностью около 10 м (рис. 4, a, g) (Першина и др., 1971; Антошкина и др., 1989; Безносова, 2008). В. А. Варса-нофьева (1940) указывала на присутствие таких известняков западнее, в обн. 100.

Лудловский отдел, рифовый комплекс Илыч. Лудлов-ские отложения широко развиты на р. Илыч на протяжении около 15 км (обн. 101–107, 109–112), слагая западное крыло и центриклиналь Косью-Уньинской синклинали. Однако для более детального расчленения пока не хватает стратиграфических данных. Здесь можно выделить два типа разреза: рифовых отмелей и за-рифовой лагуны (рис. 4, a). Риф Илыч (обн. 110–112) (рис. 2) был детально изучен А. И. Антошкиной (1994, 2003) ранее. Он сложен биогермными известняками с подчиненным количеством известняковых брекчий и биокластовых известняков в межкаркасных пространствах (рис. 4, f). Его мощность составляет около 500 м. Лагунные известняки и доломиты широко развиты на значительном протяжении р. Илыч от обн. 100 (рис. 4, e) до обн. 109 (рис. 2). Они представлены неравномерным чередованием известняков сгустковых и известняковых песчаников и гравелито-песчаников (Пономаренко, 2021) (рис. 4, h). В подчиненном количестве отмечаются вторичные доломиты. Мощность лудловских отложений в лагунных фациях из-за разрозненности выходов точно определить не представляется возможным. В самом значительном и последовательном разрезе (обн. 105) их неполная мощность составляет 135 м.

Девон

Нижний девон, лохковский ярус, валганская свита (D1vg). Вскрывается восточнее рифогенных лудловских отложений в обн. 113–115 (рис. 2; рис. 4, a, b). Валганская свита была выделена В. С. Цыганко (2011). Нижняя и верхняя границы не вскрыты. Свита сложена циклическим чередованием глинисто-известковых сланцев, известняков пелитоморфных и биокластово-пелито-морфных, известняковых биокластовых песчаников, известняковых конглогравелитов и конглобрекчий (рис. 4, c, d). Детальный анализ циклитов (Пономаренко, 2020) показал, что породы валганской свиты отражают осадконакопление турбидными и дебритными потоками в средней части континентального склона и эти породы являются промежуточным звеном между верхнелохковскими биогермными образованиями Елецкой СФЗ и глинистыми и кремнистыми сланцами Лемвинской СФЗ. Установленная неполная мощность валганской свиты — 171 м (Цыганко, 2011).

Геологическое строение северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали

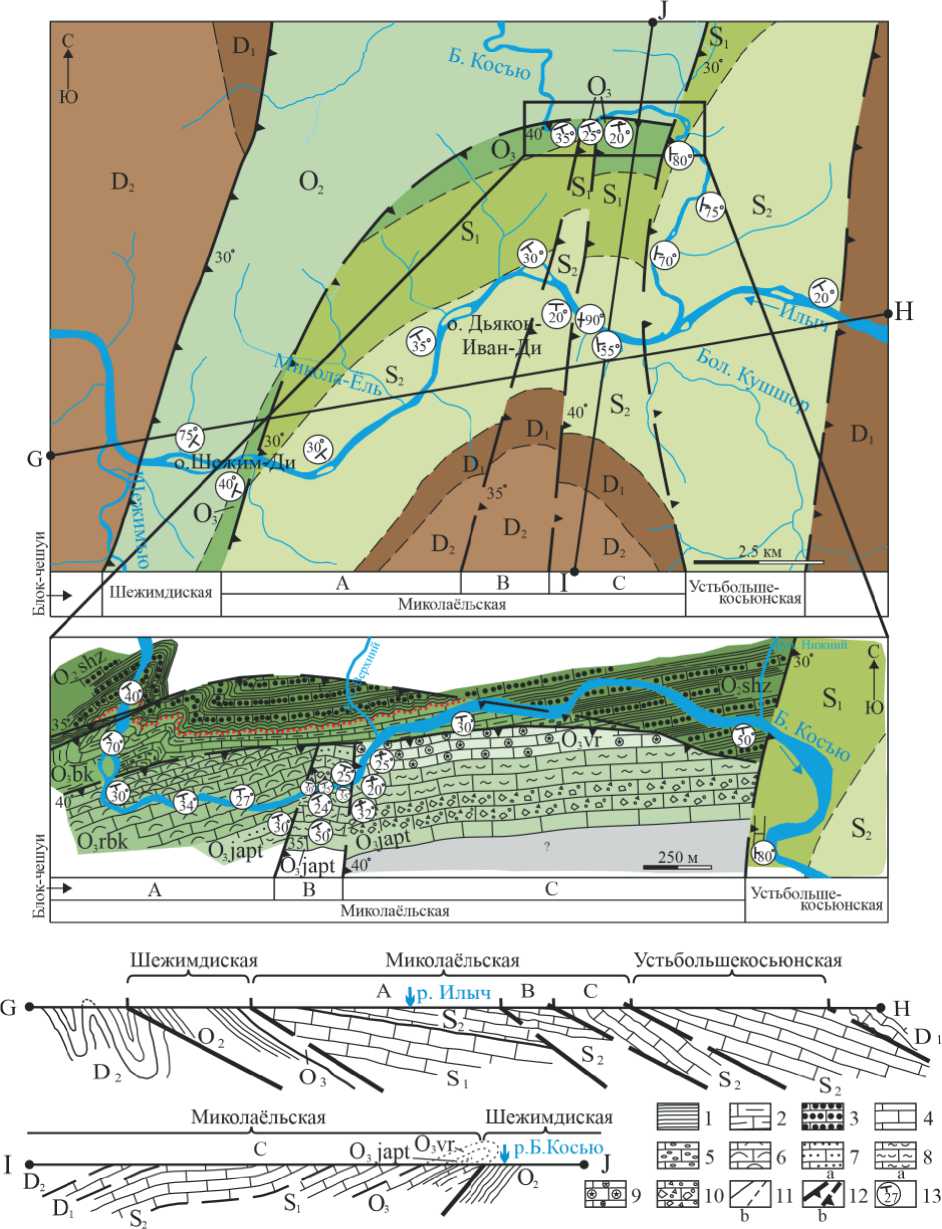

В ходе детальных литологических и стратиграфических исследований было установлено, что северное замыкание Косью-Уньинской синклинали имеет че-шуйчато-надвиговое строение. С запада на восток здесь было выделено три крупных блок-чешуи: Шежимдиская, Миколаёльская (состоящая из ряда более мелких че-шуй — А, В, С) и Устьбольшекосьюнская (рис. 5), ограниченные тектоническими разломами с плоскостью падения, наклоненной к востоку-юго-востоку под углами 30–40°.

Шежимдиская блок-чешуя ограничена с запада крупным разломом (надвигом), падающим к востоку-юго-востоку под углом 30°, который является одновременно западным ограничением Косью-Уньинской синклинали. Здесь глинисто-песчанисто-известняковые открытоморские отложения шежимской свиты приведены в контакт с известняково-глинистыми нижнесреднедевонскими отложениями (Юдин, 1983; Пономаренко, Никулова, 2020). На р. Илыч, в районе урочища Бурмантов (обн. 97–99), вскрываются отложения шежимской свиты среднего ордовика, перекрывающиеся породами нижней части большекосьюнской свиты верхнего ордовика. Породы шежимской свиты также широко развиты на р. Б. Косью на участке от водопада до района притока Ошвож. Выше, по данным В. В. Юдина (1983), тоже картируются глинистые сланцы нижнего девона. Породы на р. Илыч падают на восток-юго-восток под углами 75–40°, а на р. Б. Косью — на юго-восток-юг под углами 20–35°. Залегание их в пределах отдельных обнажений преимущественно моноклинальное, но имеются несколько осложняющих разломов, вдоль которых развита изоклинальная складчатость разных масштабов.

Восточная граница Шежимдиской блок-чешуи, очевидно, тектоническая. На р. Илыч на небольшом (около 100 м) расстоянии граничат породы нижней части большекосьюнской свиты (обн. 99) и известняки верхнего лландовери (обн. 100 «Сотчем-Кырта»). В разрезе р. Б. Косью в районе водопада, непосредственно ниже последних выходов большекосьюнской свиты имеется значительный необнаженный интервал (около 100 м), в конце которого в небольших выходах на левом берегу в невысокой скале вскрыты биокласто-вые цианобактериально-криноидные известняки рифа Большая Косью (входит в состав Миколаёльской блок-чешуи), вблизи тектонического контакта интенсивно доломитизированные и брекчированные.

Породы Шежимдиской блок-чешуи также вскрываются на р. Б. Косью между устьями руч. Верхний и Нижний и, вероятно, вдоль тектонического разлома (взброса) контактируют с породами Миколаёльской блок-чешуи, состоящей из ряда мелких чешуй А, В и С (рис. 5).

Блок-чешуя А вскрывается в отдельных обнажениях на значительном протяжении р. Илыч, где сложена в основном лудловскими лагунными фенестро-выми известняками, и только в обн. 100 и 108 вскрываются богатые фаунистическими остатками откры томорские верхнелландоверийские отложения маршрутнинского горизонта. Слои, как правило, падают на юго-восток под углами 30–35°. Тектонический 53

Рис. 4. Силурийские и нижнедевонские отложения, вскрытые в среднем течении р. Илыч: a — схематическая стратиграфическая колонка; b–d — валганская свита нижнего девона на р. Илыч: b — обн. 114; c — тонкое чередование известняковых гравелито-песчаников, песчаников и пелитоморфных известняков (отложения турбидных потоков; обн. 113); d — известняковые конглобрекчии (образования дебритных потоков, обн. 114); e — самые западные выходы силура на р. Илыч (обн. 100); f — биогермные породы верхнесилурийского рифа Илыч (обн. 111); g — маршрутнинские отложения с колониями строматопороидей на р. Илыч (обн. 108); h — лагунные сгустковые (внизу) и обломочные известняки верхнего силура на р. Илыч (обн. 109). Условные обозначения см. на рис. 3

Fig. 4. Silurian and Lower Devonian deposits exposed in the middle reaches of the Ilych River: a — schematic stratigraphic column; b–d — Valgan formation of the Lower Devonian on the Ilych River: b — outcrop 114; c — a thin alternation of limestone gravelites-sandstones, sandstones and pelitomorphic limestones (deposits of turbid flows; outcrop 113); d — limestone conglo-breccias (formations of debritic flows, outcrop 114); e — the westernmost outlets of the Silurian on the Ilych River (outcrop 100); f — biohermic rocks of the Upper Silurian Ilych reef (outcrop 111); g — Marshrutny deposits with colonies of stromatoporoids on the Ilych River (obn. 108); h — lagoon clump (below) and clastic limestones of the Upper Silurian on the Ilych River (obn. 109).

See the symbols in Fig. 3

контакт предполагается между обн. 108 и 109 из-за разницы азимутов падения пород.

На р. Б. Косью в блок-чешуе А вскрывается верхнеордовикский риф Большая Косью, представленный светло-серыми известняками с разнообразными органическими остатками. В средней части блок-чешуи рифовые породы массивны, однако ближе к границе рифа с толщей лито- и биокластовых известняков с Proconchidium cf. muensteri (St. Joseph) разбиты оперяющими трещинами (рис. 3, h).

Блок-чешуя В представляет собой узкую полосу, сложенную лудловскими лагунными отложениями на р. Илыч и яптикшорскими отложениями на р. Б. Косью. В обоих случаях породы падают на юг под углами 20–25°.

Блок-чешуя С имеет на данный момент не совсем ясное строение. На р. Илыч, в нижнем по реке конце обн. 110, в небольшом выходе вскрываются лудлов-ские рифогенные образования, сложенные крупными строматолитами. Так как залегание пород было неяс- 54

но, авторы при отборе образцов стрелочкой указали верх в «современных координатах». В шлифах обнаружились уровни-ватерпасы, расположенные параллельно стрелочке. Это свидетельствует о том, что породы здесь «стоят на головах». В верхней по реке (основной) части обн. 110 лудловские рифовые породы падают на восток под углом 55°.

На р. Б. Косью, в районе руч. Верхний, в блок-чешуе С вскрываются верхнекатийские и хирнантские породы в опрокинутом залегании. Об этом свидетельствует залегание выше поверхностей размыва более мелкозернистых пород и наличие обломочного материала под ними, а также падание пород на юго-юго-вос ток (в сторону более древних) под углами 20–32°. Восточная граница блок-чешуи тектоническая и предполагается между обн. 47 и 76 из-за разницы азимутов падения пород.

Структуру блок-чешуи С можно трактовать двояко. Это может быть осложняющая антиклинальная складка с крутопадающим и опрокинутым западным крылом и вздымающимся к северу шарниром. В этом случае ядро и восточное крыло этой складки в бассейне р. Б. Косью срезано тектоническими или более поздними эрозионными процессами. Альтернативным вариантом является наличие в северной части блока более мелкой осложняющей антиклинальной складки вблизи контакта со взбросом (рис. 5).

Устьбольшекосьюнская блок-чешуя сложена силурийскими (ландоверийскими и лудловскими) породами. Ландоверийские отложения установлены в обн. 76 на р. Б. Косью, где представлены крипто- и микрокристаллическими известняками с редкими прослоями и линзами органогенно-обломочных известняков, падающими на восток под углом 80°. Лудловские отложения, вскрытые в обн. 111–112 на р. Илыч, представлены рифогенными породами, падение которых, по всей видимости, моноклинальное, юго-восточное, под углами 20°, которое хорошо видно только в обн. 112.

Восточное крыло Косью-Уньинской синклинали

По данным В. В. Юдина, восточное крыло синкли нали почти полностью перекрыто аллохтоном Малопечорской зоны. Его отдельные фрагменты можно наблюдать лишь у северной центриклинали складки к востоку от устья р. Б. Косью, где нижнедевонские отложения вскрываются в отдельных обнажениях на значительном протяжении р. Илыч выше о-ва АннаДи и представлены валганской свитой (рис. 5). Их тектоническое положение в настоящий момент обсуждается.

Согласно работам В. В. Юдина (1983) и В. С. Цыганко (2011) между крайними восточными выходами луд-ловской рифовой толщи (обн. 112, Устьбольшекосьюнская блок-чешуя) и вскрывающимися выше по р. Илыч нижнедевонскими отложениями валганской свиты (обн. 113–115) предполагается разрывное нарушение. В нижнедевонских отложениях В. В. Юдин (1983) также отмечал опрокинутые к северо-западу лежачие складки и многочисленные пологие надвиги. По литологическому составу породы валганской свиты относятся к отложениям средней части континентального склона (Пономаренко, 2020) и совместно со склоновыми лудловскими отложениями в обн. 121 (Антошкина, 1994, 2003, Пономаренко, 2022) относятся уже к шан-тымскому фациальному комплексу, выделенному В. А. Варсанофьевой (1963). Мы предполагаем (вслед за В. В. Юдиным), что рифовые лудловские отложения и нижнедевонские склоновые отложения сближены по надвигу со значительным смещением, под которым теоретически должны находиться образования верхнего склона. В. В. Юдин (1983), описывая восточное крыло Косью-Уньинской синклинали, отмечал, что оно «дислоцировано здесь весьма сложно и в целом мало напоминает крыло синклинали». Таким образом, возможно предположить, что большая часть восточного крыла Косью-Уньинской синклинали сорвана тектоническим надвигом, а сложнодислоцированные нижнедевонские склоновые отложения, вскрывающиеся на р. Илыч в районе устья руч. Валган-Ёль, относятся уже к другой тектонической структуре — Валганской «моноклинали», являющейся частью восточной подзоны Верхнепечорского поперечного опускания. Для окон- чательного решения этого вопроса требуются дополнительные исследования девонских отложений, вскрытых выше по течению р. Илыч от о-ва Анна-Ди.

Заключение

Проведенные детальные литологические, стратиграфические и структурные исследования разрезов в районе северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали, а также анализ литературных и полевых материалов предшественников позволили авторам дополнить и уточнить знания о стратиграфической приуроченности некоторых толщ и геологическом строении района в целом.

В изученной части синклинали было установлено три крупных блок-чешуи: Шежимдиская, Миколаёльская и Устьбольшекосьюнская, ограниченные тектоническими разломами (надвигами).

Шежимдиская блок-чешуя ограничена с запада разломом, который является одновременно западным ограничением Косью-Уньинской синклинали, и сложена шежимскими и большекосьюнскими отложениями.

Миколаёльская блок-чешуя вскрывается на значительном протяжении р. Илыч и состоит из ряда более мелких чешуй (A, B и C). Блок-чешуя A представлена верхнеордовикскими, ландоверийскими и луд-ловскими отложениями. Блок-чешуя В представляет собой узкую полосу, сложенную лудловскими отложениями на р. Илыч и яптикшорскими отложениями на р. Б. Косью. В строении блок-чешуи С на р. Б. Косью в настоящее время установлены верхнеордовикские (верхнекатийские, хирнантские) отложения (опрокинутое залегание), а на р. Илыч — лудловские отложения, стоящие на головах в западной части блок-чешуи и падающие на восток в центральной. Структуру блок-чешуи С можно трактовать двояко. Это может быть либо осложняющая антиклинальная складка с крутопадающим и опрокинутым западным крылом и воздымающимся к северу шарниром, либо присутствует более мелкая осложняющая антиклинальная складка в северной части данного блока вблизи контакта со взбросом.

Устьбольшекосьюнская блок-чешуя сложена лан-доверийскими и лудловскими отложениями силура, на р. Б. Косью падающими на восток, а на р. Илыч — на юго-восток.

Большая часть восточного крыла Косью-Уньинской синклинали скрыта под надвигом. Нижнедевонские отложения валганской свиты, наблюдающиеся у северной центриклинали складки к востоку от устья р. Б. Косью, по литологическому составу принадлежат к шантымскому фациальному комплексу и, вероятно, относятся к другой тектонической структуре — Валганской «моноклинали», являющейся частью восточной подзоны Верхнепечорского поперечного опускания.

Таким образом, существовавшие ранее представления о строении северного центриклинального замыкания Косью-Уньинской синклинали могут быть дополнены и уточнены в результате полученных новых данных по строению разрезов, стратиграфической последовательности и геологическому строению района в целом.

Рис. 5. Схематическая геологическая карта западного крыла и северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали: вверху — общая; в центре — деталь строения, внизу — предполагаемые разрезы по линиям G–H, I–J. 1, 2 — сланцы: 1 — глинистые, 2 — известково-алевритисто-глинистые; 3–10 — известняки: 3 — биокластовые песчанистые (до биокласто-вых аргиллитов и алевролитов), 4 — пелитоморфные, 5 — пелитоморфные с гравием жильного кварца и метаморфических пород, 6 — биогермные, 7 — биокластовые, 8 — биокластовые водорослевые, 9 — биокластовые криноидные, 10 — глыбовые брекчии; 11, 12 — контакты: 11 — стратиграфические согласные установленные (a) и предполагаемые (b), 12 — тектонические установленные (a) и предполагаемые (b); 13 — элементы залегания

Fig. 5. Schematic geological map of the western wing and the northern centricline of the Kos’yu-Un’ya Syncline: at the top — general; in the center — a detail of the structure, at the bottom — the proposed sections along the line G–H, I–J. 1, 2 — shales: 1 — clay, 2 — limestone-silty-clay; 3-10 — limestones: 3 — bioclastic sandy (up to bioclastic mudstones and siltstones), 4 — pelito-morphic, 5 — pelitomorphic with gravel of vein quartz and metamorphic rocks, 6 — biohermic, 7 — bioclastic, 8 — bioclastic algae, 9 — bioclastic crinoid, 10 — block breccias; 11, 12 — contacts: 11 — stratigraphic consonants established (a) and assumed (b), 12 — tectonic established (a) and assumed (b); 13 — elements of occurrence

Авторы выражают искреннюю благодарность А. И. Антошкиной, А. Н. Сандуле и рецензентам за консультации, ценные замечания и полезные рекомендации при подготовке статьи к публикации.

Работа проводилась в рамках темы НИР государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (ГР № 122 040600013-9).

Список литературы Некоторые детали строения северной центриклинали Косью-Уньинской синклинали (р. Илыч, Северный Урал)

- Антошкина А. И. Литолого-палеогеографические особенности позднеордовикских рифов Печорского Урала // Литология и геохимия осадочных формаций северо-востока европейской части России. Сыктывкар, 1992. С. 12–13 (Тр. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН, вып. 79).

- Antoshkina A. I. Lithological and paleogeographic features of the Late Ordovician reefs of the Pechora Urals. Lithology and geochemistry of sedimentary formations of the north-east of the European part of Russia. Syktyvkar, 1992, pp. 12–13 (Proceedings of the Institute of Geology of the Komi SC UB RAS, issue 79). (in Russian)

- Антошкина А. И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994. 154 с.

- Antoshkina A. I. Reefs in the Paleozoic of the Pechora Urals. St. Petersburg: Science, 1994, 154 pp. (in Russian)

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 304 с.

- Antoshkina A. I. Reef formation in the Paleozoic (north of the Urals and adjacent regions). Yekaterinburg: UB RAS, 2003, 304 pp. (in Russian)

- Антошкина А. И. Особенности хирнантского осадконакопления в Североуральском регионе // Эволюция осадочных процессов в истории Земли: материалы VIII Всерос. литолог. совещ. (Москва, 27–30 октября 2015 г.). М.: ГАНГ им. И.М.Губкина, 2015. С. 53–56.

- Antoshkina A. I. Features of the Hirnant sedimentation in the North Ural region // Evolution of sedimentary processes in the history of the Earth: Materials of the VIII All-Russian. litol. confer. (Moscow, October 27–30, 2015), Moscow: Gubkin NUOG, 2015, pp. 53–56. (in Russian)

- Антошкина А. И., Афанасьев А. К., Безносова Т. М. Новая стратиграфическая схема верхнего ордовика и силура севера Урала (Елецкая зона). Сыктывкар, 1989. 16 с.

- Antoshkina A. I., Afanas'ev A. K., Beznosova T. M. A new stratigraphic scheme of the Upper Ordovician and Silurian of the northern Urals (Yelets zone). Syktyvkar, 1989, 16 pp. (in Russian)

- Антошкина А. И., Пономаренко Е. С., Силаев В. И. Биохемогенная природа ордовикских шамозитов на Северном Урале // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 9. С. 12–22.

- Antoshkina A. I., Ponomarenko E. S., Silaev V. I. Biochemogenic origin of the Ordovician chamosite in the Northern Urals. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2017, No. 9, pp. 12–22. (in Russian)

- Антошкина А. И., Шмелёва Л. А. Особенности состава, строения и условий образования хирнантских отложений в Тимано-Североуральском осадочном бассейне // Литосфера. 2018. Том 18. № 4. С. 543–565.

- Antoshkina A. I., Shmeleva L. A. Pecularities of composition, structure and environments of Hirnantian deposits in the Timan-Northern Urals sedimentary basin. Lithosphere, 2018, V. 18, No. 4, pp. 543–565. (in Russian)

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 217 с.

- Beznosova T. M. Brachiopod communities and biostratigraphy of the Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian of the northeastern margin of the Baltic Paleocontinent. Yekaterinburg: UB RAS, 2008, 217 pp. (in Russian)

- Варсанофьева В. А. Геологическое строение территории Печоро-Илычского государственного заповедника. М., 1940. С. 5–214. (Труды Печорско-Илычского государственного заповедника. Вып. 1).

- Varsanof'eva V. A. Geological structure of the territory of the Pechora-Ilych State Reserve. Moscow, 1940, pp.

- 5–214. (Proceedings of the Pechora-Ilych State Reserve. Issue 1). (in Russian)

- Варсанофьева В. А. Ордовикская и силурийская системы Урала, Пай-Хоя и Тимана // Геология СССР. Геол. описание. М., 1963. Т. 2. Ч. 1. С. 169–255.

- Varsanof'eva V. A. Ordovician and Silurian systems of the Urals, Pay Khoy and Timan. Geology of the USSR. Geol. Description. Moscow, 1963, V. 2, Part 1, pp. 169–255. (in Russian)

- Кондиайн А. Г. Силурийские и нижнедевонские отложения Бельско-Елецкой фациальной зоны Печорского Урала // Материалы по стратиграфии и тектонике Урала. Л.: Недра, 1967. С. 87–123.

- Kondiajn A. G. Silurian and Lower Devonian deposits of the Belsko-Yelets facies zone of the Pechora Urals. Materials on stratigraphy and tectonics of the Urals. Leningrad: Nedra, 1967, pp. 87–123. (in Russian)

- Першина А. И., Цыганко В. С., Щербаков Э. С., Боринцева Н. А. Биостратиграфия силурийских и девонских отложений Печорского Урала. Л.: Наука, 1971. 130 с.

- Pershina A. I., Cyganko V. S., Shcherbakov E. S., Borinceva N. A. Biostratigraphy of Silurian and Devonian deposits of the Pechora Urals. Leningrad: Science, 1971, 130 pp. (in Russian)

- Пономаренко Е. С. Строение и условия образования верх-нелохковской валганской свиты (нижний девон, р. Илыч, Северный Урал) // Литосфера. 2020. Т. 20. № 1. С. 63–75.

- Ponomarenko E. S. Structure and conditions of formation of the Upper Lochkovian Valgan formation (Lower Devon, Ilych River, Northern Urals). Lithosphere, 2020, V. 20, No. 1, pp. 63–75. (in Russian)

- Пономаренко Е. С. Литологические и изотопные (δ13С, δ18О) особенности верхнесилурийских отложений зарифовой лагуны бассейна р. Илыч (Северный Урал) // Вестник геонаук. 2021. №11(323). С. 43–54. DOI: 10.19110/geov.2021.11.4

- Ponomarenko E. S. Lithological and isotopic (δ13C, δ18O) features of the Upper Silurian sediments of the Zarif lagoon of the Ilych River basin (Northern Urals). Vestnik of Geosciences, 2021, No. 11(323), pp. 43–54. DOI: 10.19110/geov.2021.11.4 (in Russian)

- Пономаренко Е. С. Нижнелудфордские (верхний силур) склоновые отложения в разрезе Лягадин (р. Илыч, Северный Урал) // Литосфера. 2022. Т. 22. № 1. С. 75–100. DOI: 10.24930/1681-9004-2022-22-1-75-100.

- Ponomarenko E. S. Lower Ludfordian (Upper Silurian) slope deposits in the Lyagadin section (Ilych River, the Northern Urals). Lithosphere, 2022, V. 22, No. 1, pp. 75–100. DOI: 10.24930/1681-9004-2022-22-1-75-100. (in Russian)

- Пономаренко Е. С., Никулова Н. Ю. Литологические и геохимические особенности верхнеэмских (нижний девон) карбонатно-глинистых отложений на р. Илыч (Северный Урал) // Вестник геонаук. 2020. № 8(308). С. 10–17.

- Ponomarenko E. S., Nikulova N. Yu. Lithological and geochemical features of Upper Emsian (Lower Devonian) carbonate-clay deposits on the Ilych River (Northern Urals). Vestnik of Geosciences, 2020, No. 8(308), pp. 10–17. (in Russian)

- Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой) / под ред. Н. Я. Анцыгина, Б. А. Попова, Б. И. Чувашова / ИГиГ УрО РАН, Екатеринбург, 1993.

- Stratigraphic chart of the Urgell (Precambrian, Paleozoic). Ed. N. Ya. Antsygin, B. A. Popova, B. I. Chuvashova. IGiG UB RAS, 1993. (in Russian)

- Цыганко В. С. Девон западного склона севера Урала и Пай-Хоя (стратиграфия, принципы расчленения, корреляция). Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 356 с.

- Cyganko V. S. Devonian of the western slope of the northern Urals and Pay Khoy (stratigraphy, principles of division, correlation). Yekaterinburg: UB RAS, 2011, 356 pp. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Состав и строение верхнекатийских отложений (бассейн р. Илыч, Северный Урал) // Эволюция осадочных процессов в истории Земли: Материалы 8-го Всерос. литол. совещ. М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2015. Т. 2. С. 473–475.

- Shmeleva L. A. Composition and structure of the upper katian sediments (basin of the Ilych, Northern Urals). Evolution of sedimentary processes in the history of the Earth: materials of the 8th All-Russian Lithological Meeting. Moscow: Gubkin National University of Oil and Gas, 2015, V. 2, pp. 473–475. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Литолого-палеоэкологическая характеристика верхнеордовикского рифа Большая Косью (бассейн р. Илыч, Северный Урал) // Литосфера. 2016. № 1. С. 154–162.

- Shmeleya L. A. Litho-paleoecological characteristics of the Upper Ordovician reef Bol’shaya Kos’yu (Ilych River, Northern Urals). Lithosphere, 2016, No. 1, pp. 154–162. (in Russian)

- Шмелёва Л. А., Толмачева Т. Ю. Карбонатные отложения верхнего ордовика на р. Б. Косью (Северный Урал): характеристика разреза и первые данные по конодонтам // Региональная геология и металлогения. 2016. № 65. С. 50–59.

- Shmeleva L. A., Tolmacheva T. Yu. Carbonate deposits of the Upper Ordovician on the Kosyu River (Northern Urals): characteristics of the section and the first data on conodonts. Regional geology and metallogeny, 2016, No. 65, pp. 50–59. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Парагенетические ассоциации пород как отражение литогеодинамической эволюции окраины карбонатной платформы в позднем ордовике (бассейн р. Илыч, Северный Урал) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 5. С. 3–12.

- Shmeleva L. A. Paragenetic rock associations as a reflexion of carbonate platform margin lithogeodinamic evolution in the Late Ordovician (Ilych River basin, Northern Urals). Vestnik of Institute of geology Komi SC UB RAS, 2018, No. 5, pp. 3–12. (in Russian)

- Шмелёва Л. А. Верхнеордовикский риф Большая Косью, р. Илыч, Северный Урал (структура, палеобиоценозы, микрофации, модель формирования) // Литосфера. 2020. № 20 (4). С. 557–572. DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-4-557-572

- Shmeleva L. A. The Upper Ordovician reef Bol'shaya Kos'yu, Ilych River, Northern Urals (structure, paleobiocenosis, microfacies, model of formation). Lithosphere, 2020, No. 20 (4), pp. 557–572. DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-4-557-572 (in Russian)

- Юдин В. В. Варисциды Северного Урала. Л.: Наука, 1983. 174 с.

- Yudin V. V. Variscids of the Northern Urals. Leningrad: Science, 1983, 174 pp. (in Russian)

- Юдин В. В. Орогенез Севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: Наука, 1994. 286 с.

- Yudin V. V. Orogeny of the North of the Urals and Pay-Khoy. Yekaterinburg: Science, 1994, 286 pp. (in Russian)

- Юдович Я. Э., Шулепова А. Н. Оолитовые руды железа в ордовикских известняках Печорского Урала // Геол. И полез. ископ. сев.-вост. европ части СССР: Ежегодник-1972 Ин-та геол. Коми фил. АН СССР. Сыктывкар, 1973. С. 21–27.

- Yudovich Ya. E. Shulepova A. N. Oolitic iron ores in Ordovician limestones of the Pechora Urals. Geology and Minerals of the North-East of the European part of the USSR: Yearbook-1972 of the Institute of Geology of the Komi branch of the USSR AS. Syktyvkar, 1973, pp. 21–27. (in Russian)

- Юдович Я. Э., Юдин В. В., Шулепова А. Н., Хорошилова Л. А. Новые данные об оолитовых железных рудах в среднем ордовике Северного Урала // Литология и условия образования докембрийских и палеозойских отложений Урала. Свердловск: УФАН СССР, 1981. С. 26–34.

- Yudovich Ya. E., Yudin V. V., Shulepova A. N., Horoshilova L. A. New data on oolitic iron ores in the Middle Ordovician of the Northern Urals. Lithology and conditions of formation of Precambrian and Paleozoic deposits of the Urals. Sverdlovsk: UBAS USSR, 1981, pp. 26–34.