Некоторые характеристики связей погребальной обрядности и социальной структуры кочевников Самаро-Уральского региона в скифское время

Автор: Мышкин Владимир Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 5-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию связей социальной структуры и погребальной обрядности кочевников Самаро-Уральского региона в VI-IV вв. до н.э. Показано, что погребальная обрядность кочевников в значительной мере была направлена на символическое выражение социального статуса умерших. Отмечены элементы обряда, связанные с социальным статусом погребенных.

Ранний железный век, кочевники, курган, погребения, погребальная обрядность, социальная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/148202466

IDR: 148202466 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Некоторые характеристики связей погребальной обрядности и социальной структуры кочевников Самаро-Уральского региона в скифское время

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» 2012 г.

Исследование социальной структуры кочевников Самаро-Уральского региона в VI-IV вв. до н.э. по данным погребальной обрядности имеет длительную историю1.

В предлагаемой статье на основе результатов предшествующих разработок рассмотрены некоторые характеристики связи элементов погребальных обрядов с социальным статусом погребенных.

В общем числе кочевнических комплексов Самаро-Уральского региона можно выделить три группы погребений. Эти группы связаны с социальными слоями общества кочевников и демонстрируют характер изменения обрядовой системы в зависимости от социального статуса погребенных и позиции того социального слоя, к которому они принадлежали. Особо следует отметить, что эти три группы погребений отнюдь не исчерпывают всего многообразия возможных кластеров, на которые можно делить погребальные памятники кочевников. Соответственно деление общества, предложенное на основе трех выделенных групп погребений, ни в коей мере не отражает всю сложность социальной структуры общества кочевников.

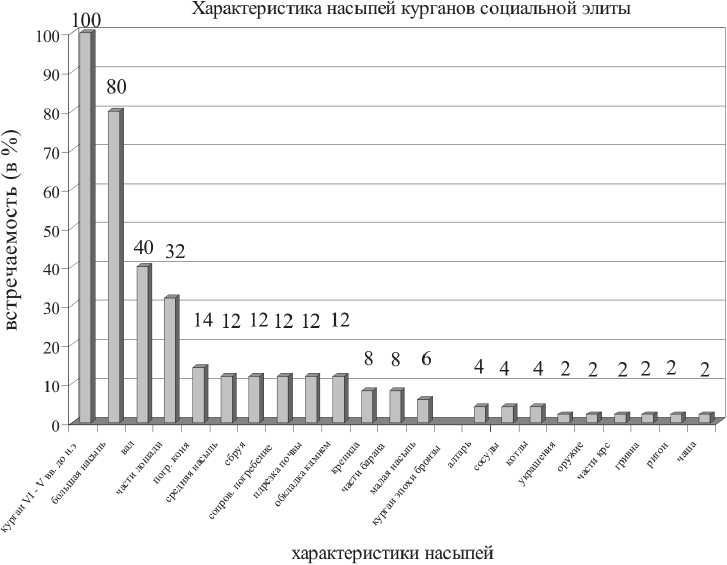

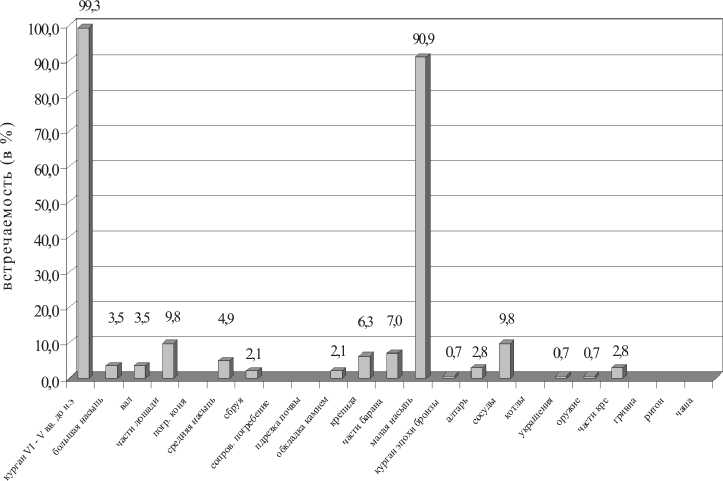

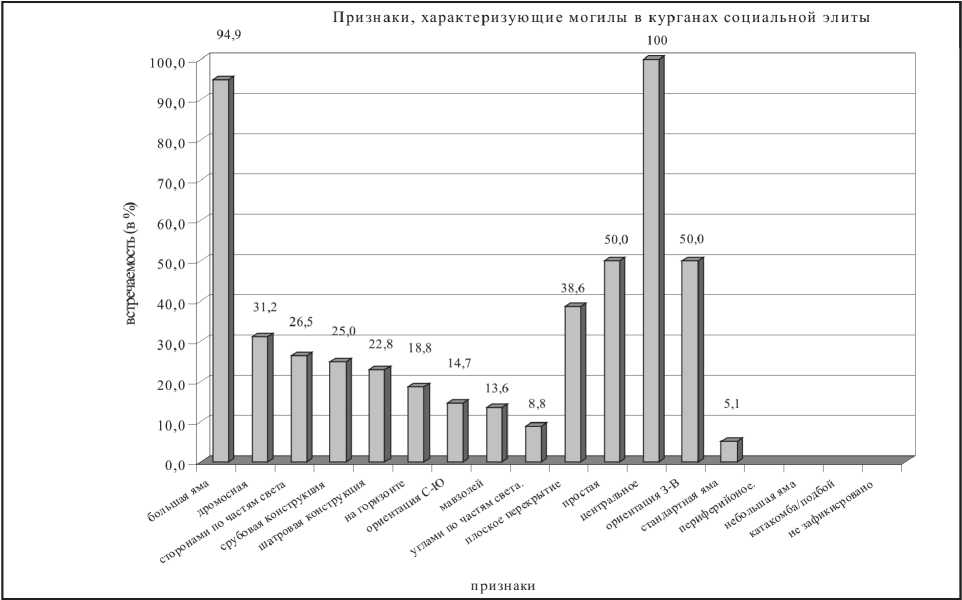

гривны, ритоны, блюда, жезлы, золотые браслеты. С перечисленным выше комплексом «индикаторов» высокого социального статуса связано достаточно большое количество элементов погребальной обрядности, нехарактерных для погребений двух других групп (рис. 1-4). В целом погребения этой группы отличает сложность совершавшихся обрядов, включавших весьма значительное количество элементов (актов деятельности, связанных с похоронами, их результатов, людей, идеологических и материальных ресурсов). Погребения этой группы связаны с социальной элитой кочевников Самаро-Ураль-ского региона2, а перечисленные выше обрядовые элементы являлись составной частью субкультуры этого слоя (табл. 1).

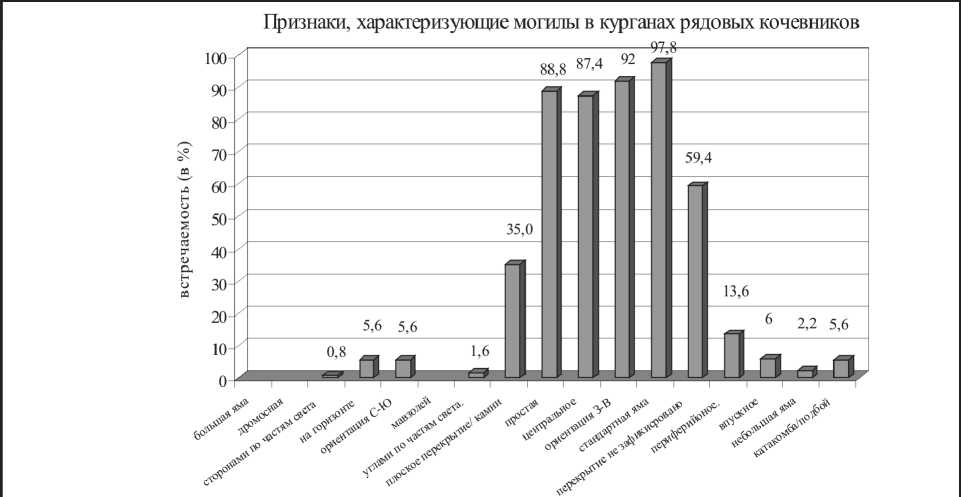

Вторая, самая значительная в количественном отношении группа погребений фиксирует изменение системы погребальной обрядности в сторону ее упрощения. Это упрощение находит выражение в значительном сокращении числа обрядовых элементов. Так, в большинстве курганов этой группы отсутствуют какие-либо сооружения в насыпи. Редко встречаются следы тризны и жертвоприношений, а если они встречаются, то в небольшом количестве. В погребениях, как правило, нет каких-либо дополнительных конструкций, а число категорий сопровождающего инвентаря сравнительно невелико. В качестве заупокойной пищи в могилу помещали чаще всего отдельные части туши барана, редко лошади. Изменяются многие элементы совершавшихся обрядов. Курганные насыпи имеют небольшие размеры, могильные ямы – «стандартные» размеры3 и перекрывались небольшими по площади плоскими деревянными перекрыти-

Характеристика насыпей курганов рядовых кочевников

характеристика наевшей

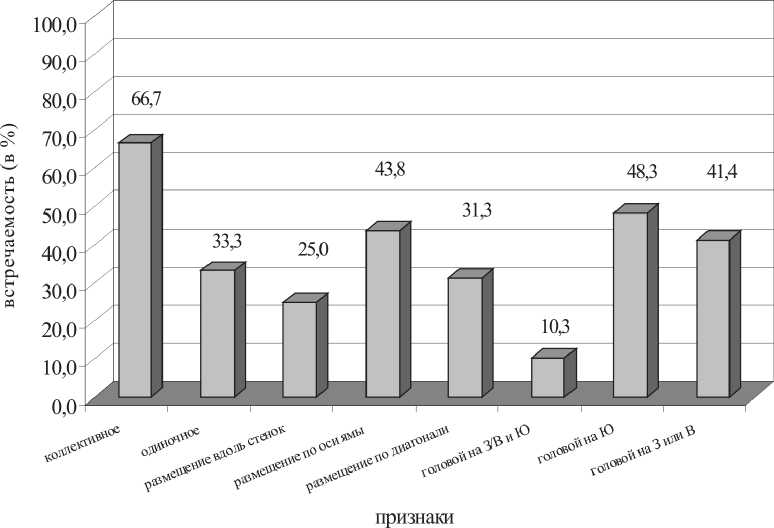

Рис. 1. Сравнительная характеристика насыпей курганов социальной элиты и курганов рядовых кочевников (по: Мышкин, 2010)

ями и/или заваливались камнями. Часто перекрытия в процессе раскопок не фиксировались. Можно предположить, что они были из камыша и веток и поэтому не сохранились (рис. 1-4). Погребения этой группы следует связать со слоем рядовых кочевников (табл. 2).

Еще одна группа погребений4 характеризуется минимальным набором обрядовых элементов. Чаще всего это впускные захоронения в неглубоких и небольших по площади могильных ямах. Из-за незначительной глубины их форма и размеры иногда не прослеживаются. В боль-

признаки

Рис. 2. Сравнительная характеристика могил в курганах социальной элиты и рядовых кочевников (по: Мышкин, 2010)

шинстве случаев в этих могилах не зафиксированы перекрытия. В ряде случаев это сопровождающие захоронения, которые совершались на древней поверхности, во входной яме, на перекрытии основных погребений, на дне могил в ногах сопровождаемых людей. Отмечены нео- рдинарные позы погребенных людей, например, скорченно на боку. Сопровождающий инвентарь в погребениях этой группы отсутствует или представлен отдельными вещами, связанными с повседневным обиходом, посудой, орудиями труда, деталями одежды. Как правило, не встре-

Признаки, характеризующие останки умерших в погребениях социальной элиты

Признаки, характеризующие останки умерших в рядовых погребениях

Рис. 3. Сравнительная характеристика особенностей обращения с умершим в курганах социальной элиты и рядовых кочевников (по: Мышкин, 2010)

чаются кости животных. Очевидно, что это захоронения индивидов, имевших в обществе кочевников пониженный социальный статус.

Сопоставляя характеристики перечисленных групп погребений, можно констатировать, что в погребальной обрядности кочевников моделирование системы социальных статусов осуществля- лось тремя способами и их комбинированием: увеличением или уменьшением числа обрядовых элементов; трансформацией самих обрядовых элементов, изменением отношений (характера связей) между элементами. Все три способа отчетливо проявляются при сопоставлении обрядовых особенностей каждой из групп погребений.

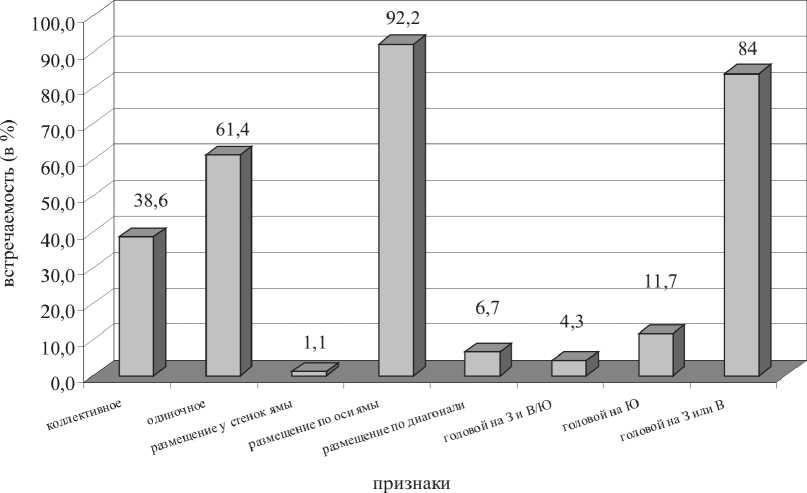

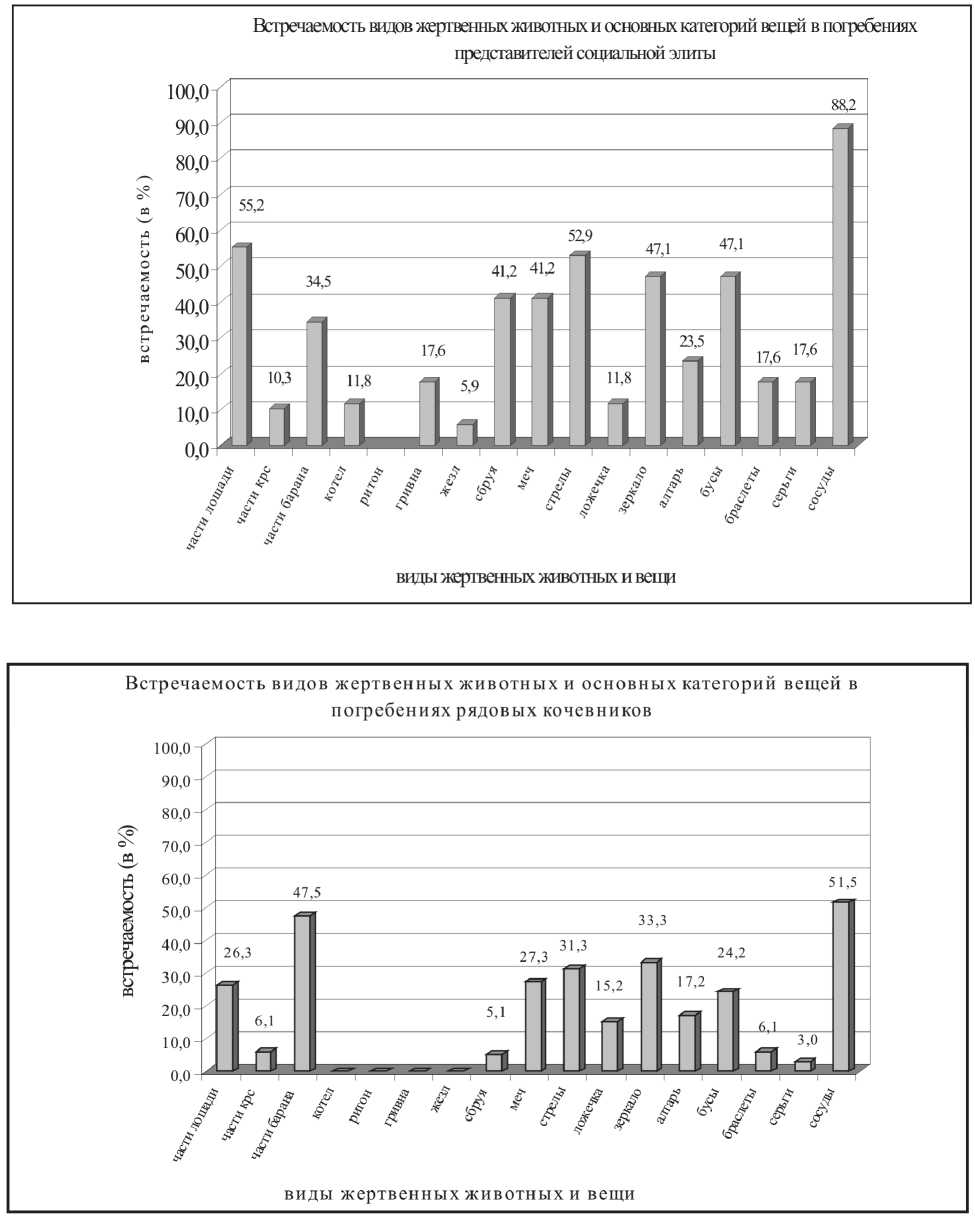

Рис. 4. Сравнительная характеристика состава жертвенных животных и основных категорий вещей в погребениях социальной элиты и рядовых кочевников (по: Мышкин, 2010)

Некоторые элементы погребальной обрядности могут встречаться в погребениях всех трех групп. В таком случае различия проявляются в степени распространенности данного конкретного элемента. Такие обрядовые характеристики вне связи с другими элементами обряда не могут быть достоверным индикатором того или иного статуса. Очевидно, что некоторые элементы преднамеренно использовались участниками обрядовых действий для демонстрации социального статуса умерших. К таковым можно отнести, например, такие предметы социального престижа, как гривны, жезлы, ритоны, золотые браслеты, возведение значительных по размерам

Таблица 1. Элементы погребальной обрядности, связанные с высоким социальным статусом погребенных

|

Элементы погребального обряда |

Элементы обряда, связанные с высоким социальным статусом |

|

Курганная насыпь |

лошадиной туши – в южно м и восточном секторах, частей бараньей туши – в юго-западном секторе. |

|

Могила |

|

|

Сопровождающи е захоронения |

горизонте у края могилы, на перекрытии, во входной яме, на дне погребальной камеры.

|

|

Заупокойное сопровождение в могиле |

в качестве напутс тве нной пищи.

погребенного по всему дну могилы. Размещение частей туши животного вдоль всего тела умершего, обычно у южной стенки могилы. |

погребальных сооружений, совершение сопровождающих человеческих и конских погребений. Какие-то элементы обряда, вероятно, не воспринимались участниками похоронных церемоний как знаки, непосредственно связанные с положением индивида в обществе. Так, вещи и части туши животных, помещавшиеся вокруг умершего по всему дну могилы или вдоль всего тела умершего у южной стенки могилы, отличают захоронения представителей социальной элиты. Такое расположение являлось, вероятно, результатом прежде всего, использования в об- ряде большого количества вещей и заупокойной пищи, а не собственно демонстрацией статуса.

Не удалось определить наличие связей с социальным статусом умерших таких обрядовых элементов, как расположение вещей в погребении, использование огня и различных ритуальных веществ (мела, серы, красной краски).

В целом система погребальной обрядности кочевников Самаро-Уральского региона в значительной мере была направлена на символическое выражение социальных статусов умерших и отражала определенные характеристики соци-

Таблица 2. Элементы погребальной обрядности, связанные с рядовым социальным статусом погребенных

|

Элементы погребального обряда |

Элементы обряда, связанные с рядовым социальным статусом |

|

Курганная насыпь |

|

|

Могила |

|

|

Погребенный |

|

|

Заупокойное сопровождение в могиле |

|

Таблица 3. Элементы погребальной обрядности, связанные с низким социальным статусом

|

Элементы погребального обряда |

Элемент ы обряда, связан ные с низки м социальным статусом погребенных |

|

Курганная |

1. Стандартные и малые размеры насыпи (высота от 0,1 до 1,6 м; диаметр от 9,0 |

|

насыпь |

до 28,0 м; высота до 0,1 м, ди ам етр – до 9 м).

|

|

Могила |

|

|

Погребенный |

|

|

Заупокойное сопровождение в могиле |

бытового назначения, орудий труда, украшений.

|

альной дифференциации в обществе кочевников. С социальным статусом погребенных были связаны многие обрядовые элементы (табл.4). Моделирование системы статусов происходило за счет изменения обрядовых элементов, их числа и отношений между ними.

Список литературы Некоторые характеристики связей погребальной обрядности и социальной структуры кочевников Самаро-Уральского региона в скифское время

- Граков Б.Н. Пережитки матриархата у сарматов//ВДИ. №3. 1947

- Смирнов К.Ф. Богатые захоронения и некоторые вопросы социальной жизни кочевников Южного Приуралья в скифское время//Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981

- Таиров А.Д., Гаврилюк А.Г. К вопросу о формировании раннесарматской (прохоровской) культуры//Проблемы археологии Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1988

- Гуцалов С.Ю. Погребальные памятники кочевой элиты Южного Приуралья середины I тыс. до н.э.//Археология, этнография и антропология Евразии. Магнитогорск. №2. 2007

- Гуцалов С.Ю. Материалы раскопок курганов могильника Лебедевка II в 2002 г.//Ранние кочевники Волго-Уральского региона: материалы междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий». Оренбург, 21-25 апреля 2008 г. Оренбург, 2008

- Гуцалов С.Ю. Погребения скифской эпохи могильников Лебедевка II-III//Нижневолжский археологический вестник. Вып.10. 2009

- Гуцалов С.Ю. Погребение знатного кочевника скифского времени в урочище Илекшар (Южное Приуралье)//РА. №3. 2009

- Гуцалов С.Ю. Погребальные сооружения могильника Кырык-Оба II в западном Казахстане//РА. №2. 2010

- Мышкин В.Н. Конструкция курганной насыпи и тризна как показатели социальной стратификации ранних кочевников Южного Приуралья//Маргулановские чтения. Петропавловск. 1992. С.100-102

- Мышкин В.Н. Погребальная обрядность социальной элиты кочевников Южного Приуралья в савроматское время//Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних племен Южнорусских степей. Саратов, 1997. С.144-147

- Мышкин В.Н. О субкультуре элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V веках до нашей эры//Нижневолжский археологический вестник. Вып.11. Волгоград, 2010. С.170-190

- Мышкин В.Н. Погребальная обрядность социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V вв. до н.э. (к проблеме формирования прохоровской культуры)//Погребальный обряд ранних кочевников Евразии. Материалы и исследования по археологии Юга России. Вып.III. Сборник статей. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С.168-178.

- Мышкин В.Н. О субкультуре элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V веках до нашей эры//Нижневолжский археологический вестник. Вып.11. Волгоград, 2010. С.170-190.

- Алихова А.Е. Курганы эпохи бронзы у с.Комаровки//КСИА. Вып.89. 1962

- Грязнов М.П. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане//«Казаки» (Антропологические очерки). Л., 1987. Вып.II. С.178-183

- Гуцалов С.Ю. Погребальные сооружения могильника Кырык-Оба II в Западном Казахстане//РА. №2. 2010. С.58

- Железчиков Б.Ф. Археологические памятники Уральской области. Волгоград, 1998. С.19-24

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Захоронение воинов савроматского времени на левобережье р. Илек//Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976. С.149

- Краева Л.А. Памятники раннего железного века из западного Оренбуржья//Археологические памятники Оренбуржья. Оренбург, 1999. С.177-178

- Мышкин В.Н., Скарбовенко В.А. Савроматские и раннесарматские погребения Самарского Заволжья (по итогам раскопок 1974-1987 гг.)//Краеведческие записки. Вып.VIII, Самара, 1996. С.196

- Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. М., 1986. С.35, 51-52, 62

- Сальников К.В. Сарматские погребения в районе Магнитогорска//КСИИМК. 1950. Вып.XXXIV. С.115-121

- Скарбовенко В.А. Сарматские погребения у села Утевка//Очерки истории и культуры Поволжья. Куйбышев, 1976. С.174

- Смирнов К.Ф. Новые сарматские памятники на Бузулуке//КСИА. Вып.89. 1962

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С.40, 55-60; 145-146, 148

- Сорокин В.С. Археологические памятники северо-западной части Актюбинской области//КСИИМК. Вып.71. 1958

- Таиров А.Д. Новые памятники раннего железного века из Южного Зауралья//Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1986. С.26.