Некоторые итоги исследований в центральном и Южном Алтае в 2022 году

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ автора по поиску новых наскальных изображений и тамг на территории Онгудайского и Кош-Агачского районов Республики Алтай, обработке и вводу в научный оборот раннесредневековых каменных изваяний из долины р. Елангаш, а также из фондов краеведческого музея в с. Алтайском. Документирование новых и уже известных гравированных изображений на местонахождении петроглифов Калбак-Таш I также являлось важным направлением исследований автора. Среди прочих обработанных на местонахождении Калбак-Таш I гравированных сцен необходимо отметить неизвестную ранее композицию животных, выполненную в т.н. аржано-майэмирском стиле. Характерными стилистическими особенностями этих изображений являются поджарая фигура животных, крупная «лосеподобная» голова с округлой челюстью, круглым глазом на линии лба, ухом, примыкающим к линии глаза, открытым ртом и длинными тонкими ногами. Изображения в таком стиле довольно редко встречаются на Алтае, имеют аналогии с эталонными образами из царских курганов Аржан-1 и Аржан-2 в Туве и могут быть датированы VIII-VII вв. до н.э. Еще одним направлением проведенных исследований была обработка раннесредневековых каменных изваяний Алтая. Две подобные скульптуры были зафиксированы в Чуйской степи, в нижнем течении р. Елангаш. Они установлены с восточной стороны двух близко расположенных друг к другу поминальных сооружений - оградок. Еще одно изваяние было обработано автором в фондах Алтайского районного краеведческого музея в с. Алтайском Алтайского края. Оно было обнаружено в предгорной зоне Алтая - у истока ручья Большая Поперечка. Рассматриваемые изваяния принадлежат к двум наиболее многочисленным группам подобных памятников на Алтае: скульптурам мужчины-воина в канонической позе и т.н. лицевым изваяниям. Предварительно все три скульптуры и поминальные оградки могут быть отнесены к VII-IX вв. и приписаны карлукам.

Алтай, петроглифы, гравировки, аржано-майэмирский стиль, раннесредневековые каменные изваяния, калбак-таш, елангаш

Короткий адрес: https://sciup.org/145146455

IDR: 145146455 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0583-0590

Текст научной статьи Некоторые итоги исследований в центральном и Южном Алтае в 2022 году

В полевом сезоне 2022 г. автором были продолжены археологические разведочные работы по поиску новых наскальных изображений, тамг и эпиграфики на территории Онгудайского и Кош-Агачского р-нов Республики Алтай. В долине р. Ча-ганузун изучены компактные местонахождения петроглифов, которые включали в себя в том числе раннесредневековые тамги. Кроме того, были зафиксированы и обработаны новые монументальные памятники – каменные изваяния эпохи раннего Средневековья Алтая, сведения об обнаружении которых были получены накануне. Еще одной из целей предпринятых работ было уточнение уже известных и опубликованных гравированных сцен на памятнике Калбак-Таш I.

Так, в частности, на указанном местонахождении петроглифов была заново обработана и детализирована уникальная раннесредневековая сцена 598 (по В.Д. Кубареву), частью которой является финальная стадия охоты на медведя или, что бо- лее вероятно, разделка его туши охотниками сразу после охоты [Кубарев В.Д., 2011, с. 313] (рис. 1). В ней принимают участие не два, а три охотника – два сидят (?) на медведе или стоят за ним, а еще один – спереди склонился к голове животного. Все три охотника протянули руки к медведю и, вероятно, держат его. В публикации также не воспроизведены, по меньшей мере, три стрелы, которыми пронзен хищник (рис. 1).

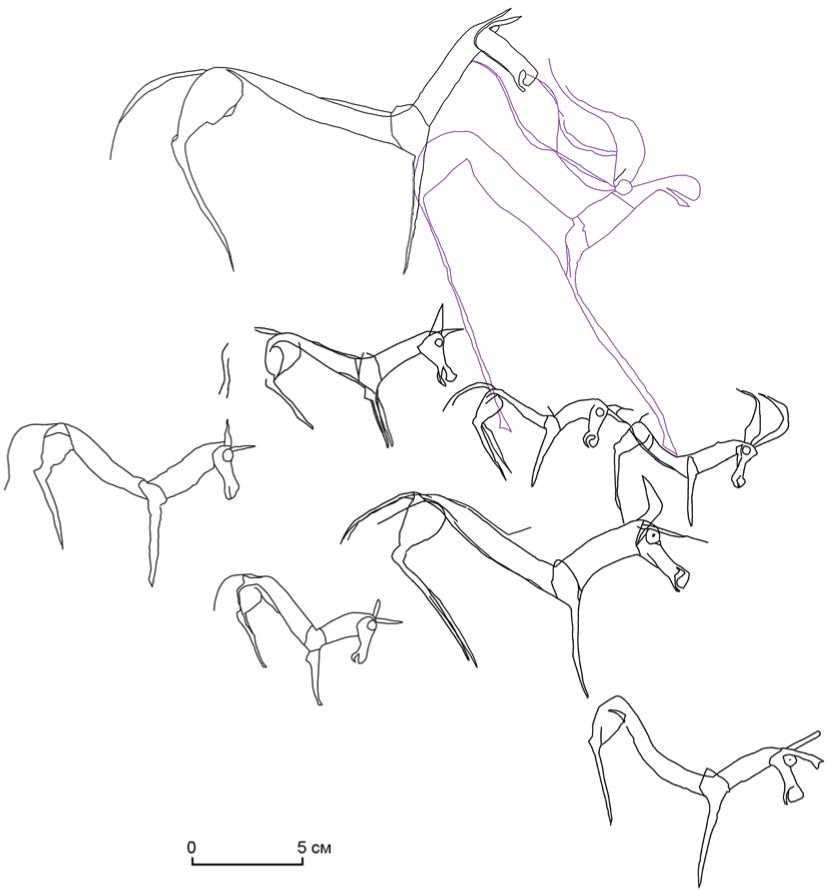

Новая сцена граффити была обнаружена на скале III местонахождения петроглифов Калбак-Таш I вблизи композиций 237, 239–241 [Там же, с. 195–197]. Она нанесена на горизонтальную, с наклоном к северу, скальную поверхность размерами ок. 80 × 65 см. На ней в технике гравировки вырезано де сять фигур животных: по одной фигуре оленя, лося (?) и козерога, остальные семь воспроизводят фигуры коней (рис. 2). Они выполнены в одном и том же стиле: животные изображены в статичной позе и ориентированы

Рис. 1. Фрагмент раннесредневековой композиции 598 скалы XII со сценой разделки туши медведя охотниками. Калбак-Таш I.

Рис. 2. Фрагмент гравированной сцены с животными в аржано-майэмирском стиле близ плоскостей 239 и 240 скалы III. Калбак-Таш I.

направо, имеют довольно изящные очертания. Их головы, лопатки передних ног и бедра выделены дополнительными линиями. Они имеют крупные глаза и массивные челюсти, пасть приоткрыта (рис. 2). И все-таки одна фигура заметно отличается от других (выделена на рисунке фиолетовым цветом) – это фигура оленя с длинными ногами «на цыпочках» и прогнутым телом (рис. 2). Вероятно, именно она появилась на этой поверхности первой, а остальные фигуры в подражание к ней были нане сены позже. Кроме того, они не изображены «на цыпочках», на их ногах, в отличие от оленя, не воспроизведены копыта, а три ближайшие к оленю фигуры животных слегка налегают на него. Две верхние фигуры коня и лося (?) крупные (примерно 20 × 20 см) и по размеру сопоставимы с оленем, остальные весьма мини- атюрны (в среднем – 8–10 см) (рис. 2). Лось (?) перекрыт крестообразной штриховкой, слева от него имеются гравировки в виде заштрихованных треугольников и пересекающихся линий.

Необходимо отметить, что на весьма компактном участке скалы III местонахождения Калбак-Таш I – буквально на нескольких, примыкающих друг к другу, горизонтальных плоскостях (237, 239–241) – концентрируются выбитые и гравированные изображения раннескифского времени. Представляемая в этой статье еще одна гравированная композиция (рис. 2) примыкает к ним и, вероятно, создана без большого хронологического перерыва с этими сценами. Так, Е.А. Миклаше-вич удалось прорисовать уникальные гравировки раннескифского периода на плоскостях 239 и 240 (по В.Д. Кубареву), которые включали в себя изо- бражение свернувшейся пантеры, кошачьих хищников с кольчатыми окончаниями лап, оленей с прогнутой спиной-животом и высоко задранным крупом и др. [Миклашевич, 2012, с. 167–168, рис. 3, 4]. Один из наиболее четких и глубоко выгравированных оленей (рис. 241) стал одним из символов Калбак-Таша и был представлен в альбоме В.Д. Кубарева [2011, с. 197]. Позднее автором этой статьи была скопирована и опубликована большая гравированная фигура раннескифского кабана на плоскости 237 [Кубарев Г.В., 2019, с. 428–430, рис. 3, 1].

Изображения в аржано-майэмирском стиле встречаются на Алтае не так уж часто. Кроме перечисленных композиций и образов Калбак-Таша I, необходимо указать на раннескифские изображения животных в петроглифах Бичикту-Бома, Ту-экты, Тöргӱна [Миклашевич, 2012, рис. 5, 6, 8–15, 18] и Калбак-Таша II. Можно упомянуть выразительную сцену из нескольких выбитых фигур лосей раннескифской эпохи из долины р . Бураты [Кубарев В.Д., 2007, рис. 1б]. Композиция из фигур козлов, оленей и верблюдов в подобном стиле как гравированных, так и выполненных сплошной выбивкой известна в петроглифах Джурамала на р. Карагем [Черемисин, 1995, рис. 6].

Характерной стилистической особенностью рассматриваемых изображений Калбак-Таша и их аналогов является массивная, «лосеподобная» или «каплевидная» морда с приоткрытой пастью и четко прорисованной нижней челюстью (рис. 2). Часто голова отделена от туловища дополнительной линией, линиями выделялись передняя лопатка и круп животного. Такая «лосеподобная» голова в аржано-майэмирском стиле была характерна для изображений разных животных, преимущественно, копытных: лося, оленя, коня, козла и даже быка. Я.А. Шер совершенно справедливо писал об изображениях Ур-Марала: «Если у этого рисунка мысленно «убрать» рога, то получится изображение лошади, хорошо знакомое по саянско-минусинской торевтике и писаницам» [Шер, 1980, с. 245, рис. 120,121]. Поэтому, когда Е.А. Миклашевич пишет о трех крупных безрогих оленях с длинными ушами (курсив мой – Г.К. ) на композиции 240 петроглифов Калбак-Таша [Миклашевич, 2012, с. 168, рис. 3], то, на мой взгляд, речь здесь должна идти об изображениях лошадей. Кроме длинных ушей, у этих фигур различимы довольно длинные хвосты [Там же, рис. 3], что также свидетельствует в пользу этого заключения. Таким образом, отличить оленуху от лошади можно по наличию длинного хвоста [Чугунов, 2008, с. 55, 60; Чугунов, Парцингер, На-глер, 2017, рис. 113, 4 ; 114, 2 ; 115, 3 ; 116, 1 ]. О популярности и распространенности образа лошади 586

в раннескифском искусстве в том числе может говорить тот факт, что на найденной композиции из десяти фигур только три представлены оленем, лосем (?) и козлом, все остальные воспроизводят лошадей (рис. 2).

Как раз именно эти «безрогие олени с длинными ушами» своими большими размерами, длинными ногами и глубоко прогнутым телом (но при отсутствии рогов) близки крупной фигуре оленя на представляемой композиции (рис. 2). По-видимому, она была выгравирована на этой поверхности первой. Остальные как будто подражают ей и частично налегают на нее, уступая по размеру (за исключением двух верхних фигур). При сохранении поджарой фигуры, стилистических особенностей изображения крупной головы с округлой челюстью (круглого глаза на линии лба, уха, примыкающего к линии глаза, открытого рта и пр.) и длинных тонких ног они более статичны, имеют две, а не четыре ноги, у них отсутствует воспроизведение копыт и выступа на холке. Этим они отличаются и от «классических» изображений аржано-майэмирского стиля, выделенного впервые Я.А. Шером [1980, с. 243– 247, рис. 120, 121], и представленного, прежде всего, образцами из курганов Аржан-1 [Грязнов, 1980, рис. 29, 2 ] и Аржан-2 [Чугунов, 2008, с. 55, 58–60; Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, рис. 113, 4 ; 114, 2 ; 115, 3 ; 116, 1 ].

И все же, несмотря на определенные стилистические отличия в изображении оленя от других животных на рассматриваемой сцене, по-видимому, она была создана в раннескифский период. Ориентируясь на датировку образцов аржано-майэмир-ского стиля из курганов Аржан-1 и Аржан-2 [Чугунов, 2008, с. 68], публикуемая здесь калбак-ташская композиция может быть предварительно датирована VIII–VII вв. до н.э.

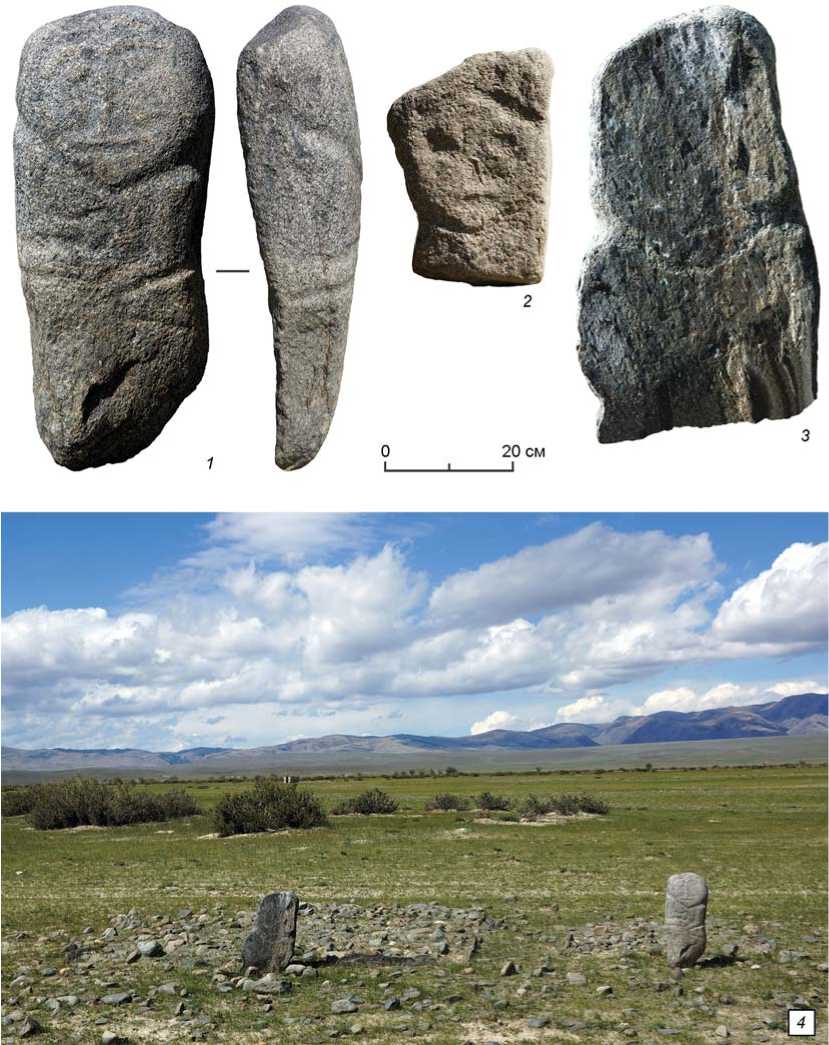

Еще одним направлением проведенных исследований была обработка раннесредневековых каменных изваяний. Две подобные скульптуры были зафиксированы в Чуйской степи, в нижнем течении р. Елангаш, на ее правом берегу – примерно в 300 м от русла реки и в 7 км к западу от с. Мухор-Тарха-та. Русло реки в этом месте уже сухое – вода, пущенная по оросительным каналам, не доходит до р. Чуи. Изваяния были установлены у восточных стенок двух поминальных оградок, стороны которых ориентированы почти строго по сторонам света (рис. 3, 4 ). Оградки устроены относительно друг друга по линии С – Ю.

Северная оградка имеет прямоугольную форму и размеры 1,96 × 1,62 м, сложена из вертикально вкопанных сланцевых плит (как правило, по две плиты с каждой стороны). Внутри содержит каменное заполнение из мелких валунов и галек

Рис. 3. Раннесредневековые каменные изваяния Алтая ( 1–3 ) и вид на их местонахождение у поминальных оградок в низовьях р. Елангаш ( 4 ).

1, 3 – Елангаш; 2 – Большая Поперечка.

в 2–3 слоя, высотой 10–15 см. У восточной стенки оградки обнаружено каменное изваяние размером 74 × 29 × 16 см. Для него был использован камень, имеющий естественную, природную форму: массивный в верхней части и заостряющийся и узкий – в нижней. Оно воспроизводит мужчину-воина в канонической позе: правой рукой на уровне груди он держит небольшой сосуд, левая – опущена на пояс либо сжимает рукоять клинкового оружия (рис. 3, 1). Последнее изображено предельно схематично – в виде выбитой полосы. Плечи, руки, сосуд и пояс под правой рукой показаны барельефом. Этим же приемом на широком, монголоидном лице выделены его черты: глаза, нос, брови, рот и широкие скулы (рис. 3, 1).

Южная оградка расположена в 70 см от уже описанного сооружения. Она имеет квадратную форму и размеры 3,3 × 3,4 м, сложена из вертикально вкопанных сланцевых плит (в среднем по три плиты с каждой стороны). Внутри содержит каменное за- полнение из мелких валунов и галек в 3–4 слоя, высотой 15–20 см. У восточной стенки оградки вкопано каменное изваяние, наземные размеры которого составляют 63 × 37 × 19 см. Это схематичное изваяние является лицевым, т.к. на нем подтесыванием воспроизведен контур головы, шеи-плеч и выбивкой намечены рот, нос, глаза (рис. 3, 3). Значительная часть галек и валунов, вероятно, еще в древности выброшена из заполнения оградок за их пределы, что можно интерпретировать как осквернение поминальных сооружений.

Еще одно каменное раннесредневековое изваяние было обработано автором в фондах Алтайского районного краеведческого музея в с. Алтайском Алтайского края (рис. 3, 2 ). Оно было обнаружено в предгорной зоне Алтая – у вершины г. Листвяная, близ истока ручья Большая Поперечка, в 5–6 км от с. Макарьевка (Алтайский р-н Алтайского края). Оно представляет собой лицевое изваяние размером 38 × 26 × 10 см. На небольшом камне со скошенной верхней частью глубокой выбивкой воспроизведено схематично е лицо человека: овал лица, глаза, нос и рот (рис. 3, 2 ).

Целенаправленным поиском и исследованием раннесредневековых каменных изваяний Алтая в свое время занимался В.Д. Кубарев, что нашло отражение в его книге [1984]. Ему удалось обнаружить и обработать более половины из известных на тот момент 256 изваяний. С тех пор количество новых монументальных памятников древнетюркской эпохи заметно увеличилось [Кубарев, Кочеев, 1988; Кубарев Г.В., Розвадовски А., Кубарев В.Д., 2003; Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 2009; Полось-мак, Богданов, Кубарев, 2010; Кирюшин и др., 2013, с. 41, 95–97, рис. 20 и др.]. С учетом публикуемых в этой статье трех изваяний на сегодняшний день на Алтае насчитывается, по меньшей мере, 319 раннесредневековых скульптур. Это выдвигает Алтай в число одного из наиболее изученных регионов в отношении раннесредневековых памятников (каменных изваяний, поминальных оградок, погребений, руноподобных надписей и пр.).

Все три, представляемые в настоящей статье, образца раннесредневекового монументального искусства принадлежат к двум, наиболее многочисленным, группам изваяний на Алтае: скульптурам мужчины-воина в канонической позе (рис. 3, 1 ) и т.н. лицевым изваяниям – имеющим изображение только лица или силуэта головы человека (рис. 3, 2,3 ). Предварительно все три изваяния и поминальные оградки могут быть отнесены к VII–IX вв. Первоначальные условия установки лицевого изваяния в местности Большая Поперечка нам неизвестны. Представляется, что это изваяние входит в круг па-588

мятников Алтая тюркской эпохи и вполне могло быть установлено у поминальной оградки. Во всяком случае, еще одно раннесредневековое изваяние в Алтайском р-не Алтайского края на памятнике «Бирюзовая Катунь-1» было обнаружено именно у поминального сооружения [Кирюшин и др., 2013, с. 41, 95–97, рис. 20].

Рядом стоящие поминальные оградки с изваяниями и антропоморфными стелами принадлежат к одному из наиболее распространенных типов на Алтае – яконурскому. Они, как правило, имеют квадратную форму, стенки длиной 3–4 м ориентированы по сторонам света, их основа сложена из нескольких сланцевых плит. Бóльшая часть поминальных комплексов в виде оградок с изваяниями может быть приписана карлукским племенам, которые по сведениям китайских письменных источников длительное время обитали на территории географического Алтая [Кубарев Г.В., 2021].

Проведенные автором в 2022 г. исследования на Алтае явились логическим продолжением его работ в предшествующие сезоны и существенным образом пополнили собрание разновременных гравировок Калбак-Таша I. Это позволило уточнить как уже известные гравированные композиции, так и обнаружить и прорисовать новые, яркие образцы наскального искусства. Три новых каменных изваяния эпохи раннего Средневековья, зафиксированных и обработанных в Кош-Агачском р-не Республики Алтай и в фондах Алтайского районного краеведческого музея (с. Алтайское Алтайского края), значимо пополнили собрание образцов монументальных памятников этого времени на территории Алтая. На нескольких местонахождениях петроглифов Кош-Агачского р-на были обнаружены и скопированы раннесредневековые тамги. Эти и другие материалы в дальнейшем будут использованы в обобщающих исследованиях по истории и археологии Алтая.

Автор благодарен сотруднику и проводнику юрточно-го кемпинга «Тыдтуярык» А.В. Фролову, обнаружившему и показавшему поминальные раннесредневековые памятники с изваяниями в долине р. Елангаш, сотруднику ИВЭП СО РАН Е.Е. Мельниковой за информацию об обнаружении лицевого изваяния у ручья Большая Поперечка и хранителю Алтайского районного краеведческого музея (с. Алтайское Алтайского края) В.А. Злобину за возможность обработать и ввести в научный оборот это изваяние.

Статья подготовлена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Некоторые итоги исследований в центральном и Южном Алтае в 2022 году

- Грязнов М.П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. – Л.: Наука, 1980. – 63 с.

- Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В., Семибратов В.П., Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В. Историко-культурное наследие «Бирюзовой Катуни» (опыт интеграции в сферу туризма). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – 222 с.

- Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. – Новосибирск: Наука, 1984. – 232 с.

- Кубарев В.Д. «Случайная» находка в логу Бураты (Восточный Алтай) // Nota Bene: Сб. науч. тр. – Новосибирск: Новосиб гос. ун-т, 2007. – Вып. 1: Случайная находка. – С. 92–94.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 444 с.

- Кубарев В.Д., Кочеев В.А. Новая серия каменных изваяний Алтая // Археология Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1988. – С. 206–222.

- Кубарев В.Д., Кубарев Г.В. Новые древнетюркские изваяния Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 15. – C. 307–311.

- Кубарев Г.В. Гравировки скифского времени из Калбак-Таша I // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 25. – C. 425–431. – doi: 10.17746/2658-6193.2019.25.425-431

- Кубарев Г.В. Карлуки Алтая по письменным и археологическим данным // Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии: Сб. науч. ст., посвящ. 80-летию профессора Д.Г. Савинова. – СПб.: ИИМК РАН, 2021. – С. 305–323. – (Тр. ИИМК РАН. T. LVII).

- Кубарев Г.В., Розвадовски А., Кубарев В.Д. О новых древнетюркских изваяниях Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. 9, ч. I. – С. 373–376.

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. – М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – С. 157–202.

- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Кубарев Г.В. Древнетюркские изваяния Чаганбургазы (Юго-Восточный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – Т. 16. – C. 289–293.

- Черемисин Д.В. Наскальные изображения Джурамала (Горный Алтай) // Древнее искусство Азии. Петроглифы. – Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 1995. – С. 75–81.

- Чугунов К.В. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хронологии аржано-майэмирского стиля) // Тропою тысячелетий. Сб. науч. тр., посвящ. юбилею Марианны Арташировны Дэвлет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 53–69.. – (Тр. САИПИ; вып. IV).

- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 500 с.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.