Некоторые итоги изучения археологических памятников правобережья Средней Амударьи (в пределах Лебапского велаята Туркменистана)

Автор: Бурханов Альберт Ахметжанович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Памятники правобережья Амударьи в пределах Лебапского региона (Восточный Туркменистан), по сравнению с левобережьем, малочисленны и изучены слабо. Физико-географические и экологические условия региона неблагоприятны для сохранности памятников, к тому же они подвергаются разрушению со стороны Амударьи и в связи с хозяйственным освоением этих земель. Археологические исследования, в частности в Усты-кале, Битык-кале, Навидахе и других объектах прошлого, позволили получить новые данные, характеризующие материальную культуру населения региона в древности и средневековье.

Средняя амударья, древность и средневековье, археологические памятники, городище, цитадель, стены и башни, стратиграфия поселения, культурный слой, сырцовый кирпич, переправа

Короткий адрес: https://sciup.org/14737438

IDR: 14737438 | УДК: 904

Текст научной статьи Некоторые итоги изучения археологических памятников правобережья Средней Амударьи (в пределах Лебапского велаята Туркменистана)

Лебапский регион – основная часть со временного Лебапского велаята ( бывшая Чарджоуская область ) Туркменистана , т . е . области Амуля и Земма с прилегающими землями по Средней Амударье , историче ский центр имели в Амуле - Чарджуе [ Бурха нов , 2005. С . 35–37; 2006 а ; 2007 а ; 2008 а ]. Основная жизненная артерия Лебапского региона – Окс - Джейхун - Амударья , являлась главной торгово - транспортной магистралью всей Центральной ( Средней ) Азии . В ее среднем течении в историческом развитии отмечается наличие четырех основных и важнейших переправ , из которых самая главная , стратегически выгодная и удобная , на трассе « Великого шелкового пути » рас полагалась в районе Амуля - Чарджуя [ Бур ханов , 2005. С . 6–9, 35–37; 2008 а ].

Археологические данные позволяют выделить на территории Лебапского региона четыре крупных историко-культурных оази- са: Керкинско-Мирзабекский (южный), Ка-рабекаульский и Чарджоуский (центральные), а также примыкающие к ним с севера земли Дарганского оазиса (Южного Хорезма). Указанные оазисы разделены между собой пустынными зонами [Бурханов, 2005. С. 24, 42, 43; 2007а. С. 6]. В сочинениях авторов IX–X вв. побережье среднего течения Амударьи делилось на две историко-культурные области: Земм, соответствующий ареалу южной, керкинско-мирзабекской, группы памятников, и Амуль, владения которой включали Чарджоуский и Карабека-ульский оазисы [Бурханов, 2006а. С. 51; 2007а. С. 6].

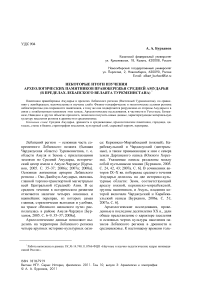

Археологические исследования, проведенные в последние десятилетия ХХ в., дали общее представление о характере заселения и основных чертах культуры населения оазисов Лебапского региона в древности и средневековье. К настоящему времени толь- ко в Лебапском велаяте Туркменистана, в среднем течении Окса-Джейхуна-Амударьи, сохранились более 180 крупнейших и средних археологических объектов – крепостей и городищ, часть из которых показана на нашей карте (рис. 1, 1–20). В основном древние и средневековые памятники региона изучались эпизодически и на уровне рекогносцировки. Вместе с тем физико-географические условия Лебапского региона неблагоприятны для дальнейшей сохранности объектов прошлого. Амударьинская вода характеризуется наличием значительного количества механических примесей, придающих ей грязно-кофейную окраску. Примеси отлагаются на дне реки и на берегах, образуя мели и острова. Постоянно, из года в год, изменяется конфигурация берегов и дна, состоящих из рыхлого грунта. Особенность берегов Амударьи – превышение правого над левым. В связи с этим остатки древних поселений, особенно те, что расположены в непосредственной близости к реке, разрушаются вследствие воздействия естественных факторов. Это связано с высоким уровнем грунтовых вод, сильной засоленностью почв, активным покрытием растительностью поверхности памятников, частыми наводнениями, блужданием русла и размывом коренных берегов, особенно правого. Ряд археологических объектов навсегда исчезли в водах Амударьи, оставшись для науки практически неизвестными [Бурханов, 2005. С. 8, 28, 35, 41, 50, 52]. К тому же отметим, что разрушительным процессам подвергаются не только мелкие, но средние и даже крупные поселения – городища. Примерами, в частности, могут служить разрушенная рекой древняя крепость в Наразыме, смытое в 1940-х гг. городище Ак-кала на юге Карабекаульского оазиса, а также почти полностью уничтоженное при наводнении в 1969 г. городище Старого Фараба – Битык-кала. В настоящее время идет процесс разрушения на правом берегу крепости Наргиз-кала и крупного городища Навидах (кёшк Зухра-Тахир), которые уже наполовину смыты рекой.

Рис . 1. Схематический план Лебапского региона с указанием основных поселений древнего и средневекового времени: 1 – Городище Дарган; 2 – Караван-сарай Дая-хатын; 3 – Кыз-кала; 4 – Йигит-кала; 5 – Наргиз-кала; 6 – Эльджик-кала; 7 – Усты-кала; 8 – Одей-депе; 9 – Битык-кала; 10 – Амуль-Чарджуй; 11 – Навидах (кёшк Зухра-Тахир); 12 – Ходжа-Идат-кала; 13 – Ак-депе-кала; 14 – Шор-депе I; 15 – Шор-депе II; 16 – Шор-депе III; 17 – Бе-шир-кала; 18 – Керкичи; 19 – Земм (Керкук); 20 – Талимарджанские сардобы

С учетом того , что основные торгово караванные и военно - стратегические пути в древности и средневековье проходили в ос новном по левому берегу Амударьи , то именно на левобережье сохранилось боль шинство известных археологических объек тов [ Бурханов , 2005]. На правом берегу их меньше в связи с относительно слабым ос воением этой части побережья Средней Амударьи из - за тяжелых природно - геогра фических и экологических условий . На ос нове рекогносцировочных и частичных ста ционарных исследований , проведенных нашими предшественниками и нами , попы таемся в краткой форме охарактеризовать некоторые крепости - форпосты , городища , сельские поселения и сардоба ( водосборные объекты ), сохранившиеся до сих пор на пра вом берегу Амударьи в пределах Лебапско го велаята Туркменистана ( см . рис . 1). В данной публикации мы приводим крат кую характеристику ряда объектов правобе режья Средней Амударьи на участке от Кыз - кала до Керкичи , что позволяет соста вить некоторое представление об основных чертах облика материальной культуры насе ления относительно слабоизученного ре гиона .

В административно - территориальном от ношении восточная , правобережная , часть Лебапского велаята растянута с севера на юг по землям Фарапского , Ходжамбасского , Атамуратского ( Керкинского ) и Чаршангин - ского этрапов ( районов ). В частности , в се верной части Фарапского этрапа , историко археологически включенной в состав Дар - ганского оазиса Лебапского региона , т . е . южной части исторических земель Южного Хорезма , рекогносцировочные исследова ния проводились САИАЭ ИИ АН Туркме нистана на городищах Кыз - кала и Наргиз - кала , позднесредневековой туркменской ( племени туркмен - атинцев ) крепости Эль - джик - кала и на остатках форпоста Усты - кала ( рис . 1, 3 , 5 , 6 , 7 ).

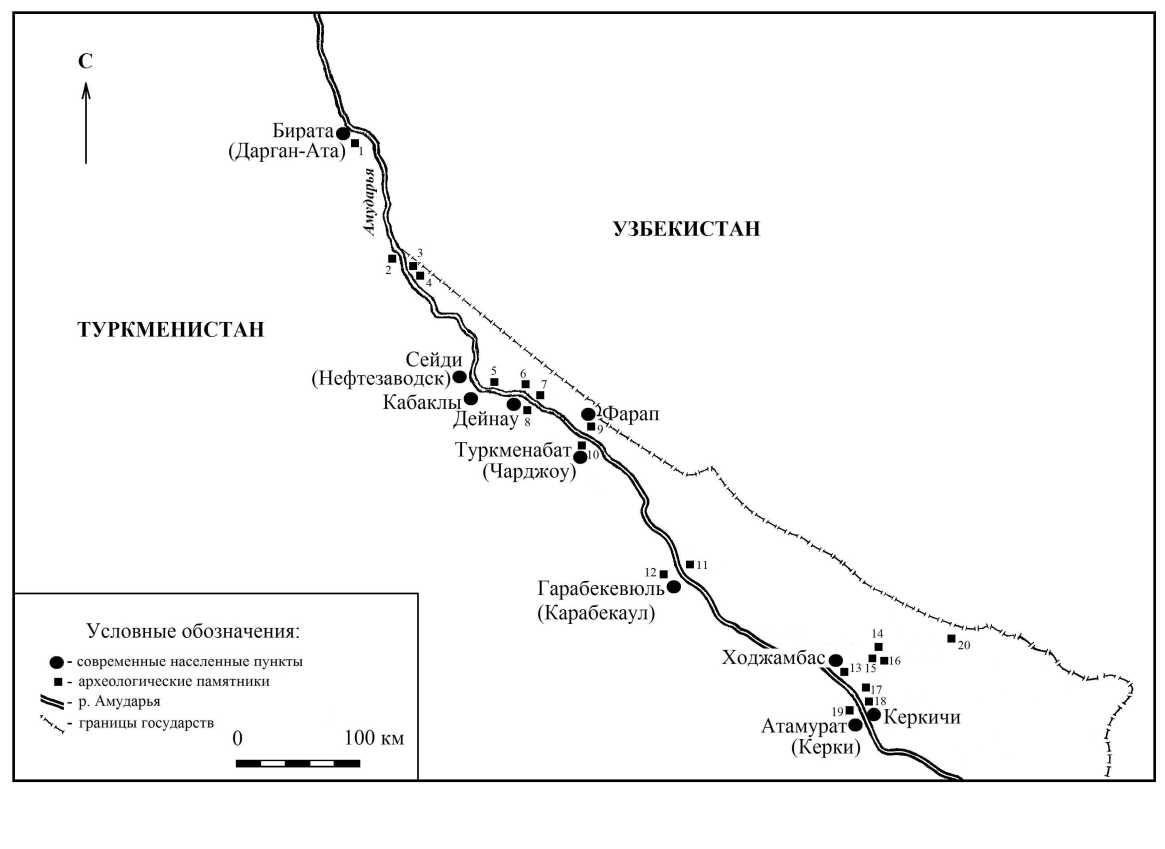

Крепость Кыз-кала площадью 6 га, расположенная напротив урочища Уч-Керсен, в 120 км ниже по течению Амударьи от вела-ятского центра Туркменабат (бывшего областного центра Чарджоу), была построена на верхней ровной площадке крутой обрывистой скалы (высотой 35 м) правого берега, расположенной ныне в 2 км от реки (рис. 1, 3; 2; 3). Планомерных и крупномасштабных раскопок крепости не проводилось. По ре- зультатам разведочных ее посещений в 1939 г. С. П. Толстовым, 1964 г. А. А. Марущенко и 1972 г. Я. Г. Гулямовым остались лишь краткие упоминания [Толстов, 1941. С. 182– 183; 1948. С. 167–168; Гуломов, 1972; Древности…, 1991. С. 13]. Некоторое исключение составляют исследования В. Н. Пилипко в 1974 г., в результате которых проведены сборы подъемного материала и зачистки в отдельных местах [Пилипко, 1980. С. 90– 96]. В 1991 и 1994 гг. во время рекогносцировочной поездки и вертолетной съемки памятников Лебапского региона нами были осуществлены дополнительные наблюдения [Бурханов, 1997. С. 111; 1998; 2003. С. 165– 166].

В плане крепость , с учетом естественных контуров возвышенности , имеет очертания неправильного пятиугольника , вытянутого с северо - запада на юго - восток . Площадь со оружения достигает 6 га . Внешние стены четко повторяют контуры холма , местами они имеют искусственно приданную волни стость , что создавало защитникам крепости дополнительные возможности для увеличе ния сектора обстрела . Стены сложены из рваного дикого камня , в основании шири ной до 1,5–2 м . Местами они сохранились на высоту около 3 м ( см . рис . 3) На значи тельной части площади сооружения внеш няя стена одновременно являлась одной из стен примыкающих к ней помещений . В за падной стороне крепости , где возвышен ность имеет особо пологие склоны и начи нается водовод к Амударье , внешняя стена была укреплена полукруглыми башнями : две из них сооружены из камня , а третья – из жженого кирпича . Въезд в крепость зафиксирован в юго - западной части , а под ступ к нему защищал специальный форт . Въезд оформлен в виде мощного кирпично го портала со сводчатым завершением ; сохранился на высоту 8 м лишь правый пилон .

Внутреннее устройство крепости условно можно разделить на 3 зоны : жилая застрой ка вдоль северной и южной стен , предна значенная для рядового состава гарнизона ; центральная часть ( почти не застроенная ), скорее всего , предназначалась для воинских смотров и учений , и , наконец , администра тивно - хозяйственный комплекс в северо западной части крепости .

Водоснабжение крепости было достаточ но острой проблемой . В связи с тем , что

Рис . 2. Общий вид Йигит-кала и Кыз-кала (съемка с вертолета, фото 1991 г., снято с юго-востока)

Рис . 3. Вид на руины сооружений Кыз-кала (фото 1991 г., снято с запада)

в случае осады Кыз - кала могла быть отре занной от реки , в крепости имелась авто номная система водоснабжения – подзем ный канал , прорытый от самой Амударьи . Его головное сооружение защищал большой форт Йигит - кала . К моменту наших иссле дований остатки этого укрепления были почти полностью разрушены . Окончание водовода находилось в западной части Кыз - калы и представляло собой глубокий коло дец , облицованный жженым кирпичом .

Кроме водовода, в крепости имелись сардобы. Ныне сохранились шесть таких сооружений, пять из которых однотипны (см. рис. 3). Для примера остановимся на описании сардобы в восточной части крепости. Для этой цистерны первоначально в скале был вырублен цилиндр диаметром 6 м, стенки которого были облицованы жжеными кирпичами (30 × 30 × 6; 28 × 29 × 6 см). Кирпич был уложен не плашмя, а клетками. Между двумя рядами кирпичей, уложенных плашмя на расстоянии, равном ширине кирпича, ставились вертикальные кирпичи торцом к лицевой стороне кладки. Образовавшиеся ячейки заполнялись обломками жженого кирпича и дикого камня, которые скреплялись известковым раствором и закрывались вертикально установленным кирпичом. Этот прием использовался в целях экономии жженого кирпича. Кладка купола, возведенного из плашмя уложенных кирпичей, начиналась на 1,5 м ниже дневной поверхности. Стены сардобы внутри облицованы двумя слоями водоустойчивого раствора, сбор воды осуществлялся по двум желобам, устроенным в нижней части купола. Современная глубина сардобы 2 м. С учетом сегодняшней глубины одной из сардоб в 6 м, затянутой илом, засыпанной мусором и обломками рухнувшего купола, можно попытаться условно определить первоначальную глубину сардоб Кыз-кала в пределах 9–10 м. Такую же величину можно получить при обмерах цилиндрической ямы в южной части крепости. Осмотревший ее С. П. Толстов назвал объект зинданом, а В. Н. Пилипко – недостроенной сардобой [Толстов, 1941. С. 183; Пилипко, 1980. С. 95]. В сегодняшнем состоянии это цилиндрическая яма диаметром 6 м и глубиной 8 м. До глубины 3,6–4,0 м она имеет ровные отвесные стенки, а ниже диаметр ее неравномерно увеличивается. Первоначально яма, вероятно, на всю глубину имела вертикальные стенки и предназначалась для сардобы. Но по каким-то причинам она не была облицована жженым кирпичом и под воздействием атмосферных осадков нижняя часть стенок обвалилась, образовав подобие округлого помещения. Вероятно, первоначально глубина была не менее 10 м.

Помимо круглых сардоб , на Кыз - кала устроено водохранилище с овальным в пла не резервуаром . Размеры его 9,5 × 4,8 м , глубина около 3 м . Цистерна заключена в ограду из дикого камня , и лишь фасадная ее стена , где имеется вход , выложена из жже ного кирпича . Ширина стенок из камня 1 м , из жженого кирпича – 2 м . Водохранилище , скорее всего , было перекрыто сводом участ ками ( недалеко от входа сохранились не сколько кирпичей , установленных на ребро ). Техника сооружения стенок цистерны такая же , как у предыдущих круглых сардоб . От личие лишь в используемых прямоугольных кирпичах (41 × 23 × 6 и 32 × 22 × 6 см ). Это свидетельствует о разновременности возве дения водосборных цистерн Кыз - калы .

Подъемный археологический материал и находки из зачисток Кыз - калы относятся к XII–XIV вв . В их числе обломки поливных чаш на дисковидных вогнутых поддонах с желтоватым фоном и орнаментом , выпол ненным коричневой краской . Некоторые из них дополнительно украшены подглазур ным гравированным орнаментом , пятнами и подтеками зеленой поливы . К этому же вре мени относится часть сосудов с сине - зе леной поливой . Среди находок немало и неполивных с лепным и процарапанным орнаментом керамических сосудов , изделия из камня , стекла , 2 монеты . Интересны так же 2 железных , идентичных друг другу асимметрично - ромбических наконечника стрел черешкового типа с наибольшим рас ширением в верхней трети пера , с упором при переходе к черешку . Общая их длина – 14 см , длина пера – 6,2 см , ширина пера – 2,5–2,7 см . Отношение боевой части пера ( до небольшого расширения ) к несущей его части – 2,2 : 4 (0,55) и боевой части к наибольшему расширению – 2,2 : 2,5–2,7 (0,88–0,81). Судя по аналогиям , наконечни ки стрел относятся к XII–XIV вв . [ Бурханов , 1998. С . 185; 2006 б . С . 67–68. Рис . 2]. С опре деленной долей вероятности можно связать появление рассматриваемых наконечников здесь с включением в войско хорезмшахов отрядов кыпчаков из Приаралья [ Буниятов ,

1986], которые играли значительную роль в укреплении обороноспособности и мощи Хорезма . Возможно , какую - то часть гарни зона в Кыз - кала составляли воины - кыпчаки . Они же могли в составе войска хорезмшаха Мухаммеда участвовать в походах в Мавер - раннахр .

На основе историко - топографических и археологических данных можно аргументи рованно говорить о двух периодах строи тельства и функционирования крепости Кыз - кала . Ее возведение связано , скорее всего , с экспансией хорезмшахов в Мавер - раннахр и относится ко второй половине XII – началу XIII в . Именно в этот период Чарджоуский оазис Лебапского региона по пал под власть Хорезма , что ясно подтвер ждается археологическими материалами , в частности монетами Мухаммеда Алла - ад - Дина . С . П . Толстов также считал , что кре пость Кыз - кала являлась укреплением хо - резмшахского времени (XII–XIII вв .) [1941. С . 183]. Во время монгольского нашествия крепость была оставлена гарнизоном , но через некоторое время вновь начала исполь зоваться . Находки , связанные со вторым периодом обживания ( прежде всего , кера мика ) – хорезмийского облика . Второе , окончательное запустение крепости , скорее всего , произошло в результате походов Ти мура на золотоордынский Хорезм в 80- х гг . XIV в . Видимо , крепость была сдана без со противления , так как отсутствуют следы разрушения . В дальнейшем она была за брошена .

Совершенно очевидно , что крепость Кыз - кала , находившаяся в 200 км южнее древне - хорезмийской столицы Кята , являлась важ ным пограничным форпостом , прикрывая в районе среднего течения Амударьи южные рубежи Хорезма . Границы Хорезма в исто рическом развитии , особенно на правом бе регу , были не столь стабильны , постоянно сдвигались то на юг , то на север . Так , к XIX в . границей между Хивой и Бухарой считалось расположенное ниже по течению укрепление Кукертли , т . е . она перемести лась к северу от Кыз - калы .

В правобережной части Чарджоуского оазиса находится один из интереснейших памятников Лебапского региона – остатки древнего форпоста , известного под названи ем Усты - кала ( Осты - кала ). Расположен на окраине одноименного поселка , на террито рии колхоза « Азатлык » сельсовета Крач

Фарапского этрапа , в 40 км к северу от рай онного центра , вниз по течению Амударьи ( рис . 1, 7 ; 4).

В 1939 г . памятник был обследован ХАЭЭ АН СССР , а в 1966 г . рекогносциро вочное изучение Усты - кала проведено отря дом ИИ АН ТССР . В 1982 и 1985 гг . памятник изучался Г . Гутлыевым и А . А . Бурхановым , а в 1993 г . нами в ходе облета территории Средней Амударьи была произведена его фотосъемка с вертолета [ Бердыев , 1967. С . 326; Пилипко , 1972. С . 72–73; Ходжания - зов , 1973. С . 10–11; Бурханов , 2005. С . 24– 26; 2009. С . 17, 20].

Памятник находится на вершине высе ченного в виде правильного цилиндра есте ственного холма , сложенного из красного песчаника и прослоек окаменевшей глины . Такие холмы типичны для правобережья Амударьи . Высота цилиндра – 18 м , диа метр – 50–60 м . Стенки его вырублены вер тикально , и только в юго - восточной стороне оставлена полоса былого склона , являюще гося фундаментом для пандуса . Его возвели из пахсы и сырцовых кирпичей размером 39 × 22 × 7 и 42 × 22 × 8 см . Пандус – един ственный путь , ведущий в крепость .

Исследователи считают , что памятник служил своеобразной цитаделью более крупного городища , остатки которого , за фиксированные в 1939 г . С . П . Толстовым , сильно пострадали в ходе хозяйственного освоения прилегающей территории и ныне плохо фиксируются визуально . Городище представляло собой прямоугольник разме ром 200 × 200 м , с воротами напротив пандуса [ Толстов , 1941. С . 184]. Ворота ос татков цитадели фланкированы двумя круп ными башнями , построенными в ходе позд нейшего обживания крепости .

На вершине холма площадью около 0,3 га зафиксирован культурный пласт мощностью 3–5 м . В результате расположения крепости на скалистой площадке и долговременного ее обживания культурные слои интенсивно перемещались . В северной и восточной час тях верхней площадки цитадели нами в 1982 г . зафиксированы участки внешней стены , построенной из пахсы и сырцового кирпича размером 52 × 46 × 12 см и сохра нившейся в ширину на 1,0 × 1,5 м , высоту – более 1 м . Благодаря шурфу (2 × 2 м ), зало женному в 1966 г . в центральной понижен ной части холма , выявлен культурный слой мощностью до 1,5 м , в котором до

Рис. 4. Усты-кала (съемка с вертолета, фото 1993 г., снято с востока)

песчаного основания встречаются фрагменты позднесредневековой керамики. Аналогичное наблюдается и при зачистке промоины на западном фасе, где толщина культурного слоя достигает 2,5 м [Бердыев, 1967. С. 326]. Четкая стратиграфия холма прослежена в обрыве северного его края. Мощность культурных напластований на этом участке составляет 5 м. Толщина лежащего на естественной платформе нижнего культурного слоя достигает 0,8 м. В нем зафиксирована разнообразная керамика. Основные формы этого комплекса – крупные удлиненные бокалы на тонкой ножке и чаши с вертикально отогнутым бортиком. Эта керамика позволила отнести основание крепости к первым векам или даже рубежу нашей эры.

Нижний культурный слой без четкой границы сменяется мощными средневековыми слоями. На высоте 1 м от основания обнаружены три стоявших в ряд хума. Сосуды имеют округлое большого диаметра дно, объемное со слегка расширяющимися вверх стенками тулово, крутые плечики и узкую цилиндрическую горловину, венчик в виде округлого выступающего наружу валика – по внешнему его краю, под углом друг другу, выполнены два ряда глубоких косых вмятин. В верхней части плечиков имеются 4 симметрично расположенных конусовидных налепа. В средний хум вставлена небольшая без дна хумча, внутри нее найдены перегнившие органические остатки, возможно, ташнау. Два других хума, имеющие дно, заполнены плотной серой землей. Крупные хумы подобного типа прослеживались нами и на других, недоступных для обследования, обрывистых участках, а также выкапывались при зачистках всхолмлений в верхней плоскости цилиндра.

При зачистке северо-восточного основания пандуса обнаружена керамика. Встречены отдельные фрагменты античной керамики, однако основную ее часть можно отнести к раннему средневековью. Наиболее часто встречаются обломки горшков с невысокой горловиной и крутыми плечиками. На одном фрагменте стенки имеется оттиск в виде семилепестковой розетки.

На территории былого городища , южнее цитадели , было заложено 2 разведыватель ных шурфа . Один из них размерами 2 × 2 м на небольшом всхолмлении достигает глу бины 2,4 м . Выявленный культурный слой можно отнести к позднему средневековью . Оба шурфа , достигающие материка , не по зволяют , однако , установить время возник новения поселения на территории бывшего городища .

В 1985 г . в восточной части , у пандуса , был обнаружен средневековый колодец диаметром 1,5 м , сложенный из жженого трапециевидного кирпича . В южной части крепости выявлены остатки стены помеще ния высотой до 2 м и шириной до 80 см , ко торая была направлена на северо - восточную сторону крепости . На внутренней части со хранились остатки крашеной штукатурки , что подчеркивает жилой характер былого помещения .

В истории обживания Усты - кала можно выделить несколько этапов . Поселение на вершине естественного холма возникло в кушанский период . Крепость на этом месте продолжала развиваться , возможно , после небольшого перерыва , и в раннем средневе ковье . Отсутствие археологических мате риалов I Х – Х IV вв . свидетельствует о запус тении крепости , связанном с арабским нашествием . Следующий этап в развитии Усты - кала следует относить к Х V– Х VI вв .; он продолжался до начала XX в . Таким об разом , Усты - кала – единственное крупное городище - крепость на севере правобереж ной части Чарджоуского оазиса . Она явля лась важным стратегическим пунктом на трассе древних и средневековых караванных путей по правому берегу Амударьи и вод ному пути по реке , выполняя при этом функцию сторожевого поста . В древности и средневековье в районе Усты - кала была пе реправа , подступы к которой охранял гарни зон крепости . Косвенным подтверждением этому служит факт расположения напротив Усты - кала , на левом берегу , нескольких древних и средневековых памятников , в ча стности крупнейшего городища Одей - депе ( рис . 1, 8 ), существовавшего с IX в . до н . э . до XII в . [ Пилипко , 1979. С . 27–52; Бурха нов , 2005. С . 29–33], а также находящаяся неподалеку современная переправа .

В 1993–1994 гг . САИАЭ ИИ АНТ ( А . А . Бурханов ) продолжила исследования памятников в Чарджоуском оазисе , в преде лах Фарапского ( правобережье ) и Чарджоу - ского ( левобережье ) этрапов Лебапского велаята Туркменистана .

Одним из объектов наших исследований стали остатки древнего и средневекового поселения Битык - Феребра ( Старого Фара - ба ), или Битык - кала ( рис . 1, 9 ; 5; 6). Руины этого городища находятся на правом берегу Амударьи , к западу от райцентра Фарап Фа - рапского этрапа , близ железнодорожной станции Новый Фараб , на землях дайхан - ского хозяйства « Лебап » ( бывшего колхоза « Коммунизм »), напротив расположенного на левобережье одного из важнейших цен тров Хорасана на трассе « Великого шелко вого пути », административного и культур ного центра Чарджоуского оазиса и всего Лебапского региона – городища Амуля - Чарджуя [ Бурханов , 2005. С . 35–37]. Битык - кала была построена на естественном пес чаном берегу Амударьи и являлась правобе режным форпостом переправы в районе Амуля - Чарджуя .

Данные письменных источников о Биты - ке очень скудны и ограничиваются только упоминанием этого поселения . В частности , сведения о нем имеются у бухарского исто рика Х в . Мухаммеда Наршахи , перепра вившегося в начале XIX в . через Амударью у Битыка английского агента Александра Бернса , неоднократно плававшего по Аму дарье на каюках и пароходах с 1873 по 1877 гг . русского штабс - капитана А . Быкова , пу тешественника Белявского и академика В . В . Бартольда [ Наршахи , 1987; Frye, 1954; Белявский , 1885; Бартольд , 1963; Бурханов , 2009]. В послереволюционной литературе сведения о Битыке ( Старом Фарабе ) имеют ся в работах М . Е . Массона [1963; 1966. С . 163–181].

Первую попытку археологического об следования на месте остатков Старого Фа - раба провел в 1916 г . Л . А . Зимин [1917] ( см . также : [ Бурханов , 2005. С . 13, 26; 2009. С . 16]). В 1956 г . XVI отряд ЮТАКЭ ( руко водитель М . Е . Массон ) производил изуче ние Старого Фараба ( Битыка ) путем сбора опросных сведений у местного населения , археолого - топографической съемки разва лин , зачистки стен на цитадели городища , архитектурных обмеров здания Ходжа - Баба - Фараби . Небольшая зачистка , выполненная

Рис . 5. Битык-кала (съемка с вертолета, фото 1993 г., снято с запада)

в 1956 г . Ш . Ташходжаевым в юго - восточ ном углу цитадели городища , выявила сле ды нескольких разновременных кладок кре постных стен [ Массон , 1966; Бурханов , 2009. С . 18]. Самая ранняя сложена из круп ных сырцовых кирпичей (42 × 30 × 9,5–10 см ), которые можно отнести к раннему средне вековью . При капитальном ремонте форти фикационных сооружений крепости были использованы квадратные сырцовые кирпи чи размером : 32 × 32 × 8–9 см . Находки кусков шлаков и остатков кирпичеобжига тельных печей свидетельствуют о былом местном производстве жженых кирпичей (20 × 20 × 3; 21 × 21 × 3,5; 22 × 22 × 3,5; 23 × 23 × 4; 24 × 24 × 4,5; 25 × 25 × 5; 26 × 26 × 6; 27 × 27 × 4,5–5; 28 × 28 × 6–6,5 см ) в X–XIII вв . [ Массон , 1966. С . 170, 174].

В 1961–1963 гг . сотрудником сектора ар хеологии ИИ АН ТССР О . Оразовым было произведено археолого - стратиграфическое изучение развалин древнего Битыка . Для выяснения стратиграфии он в 1961 г . зало жил в северной и южной частях холма 2 шурфа [ Оразов , 1965]. Под мощными на пластованиями средневекового времени бы ли обнаружены слои античного времени – первых веков н . э . [ Там же ]. В частности , в северном фасе поселения зафиксированы сохранившийся участок стены и остатки полукруглой башни в северо - восточном уг лу . Здесь уцелели 4 бойницы , расположен ные на расстоянии 2 м одна от другой . Отверстия бойниц прямоугольные , их ши рина – 12–13 см , высота – 1,25 м . Стена , по строенная из пахсы и сырцовых кирпичей размеров 33 × 22 × 7 см , сохранилась на вы соту до 2,5 м .

Проведенные нами в 1993–1994 гг. стратиграфические раскопки были связаны с угрозой дальнейшего разрушения остатков памятника в ходе земляных и сельскохозяйственных работ, проводимых местными хозяйствами [Бурханов, Кулиев, 1993. С. 51– 53]. К моменту наших исследований остатки поселения представляли собой подтреугольный холм (72 × 64 × 78 м, высотой 8 м), верхняя поверхность которого выровнена бульдозером. О том, какую площадь занимало поселение, можно судить только по подъемному материалу и рассказам старожилов, так как остатки памятника сильно разрушены и окружены хлопковыми полями. По имеющимся данным, центральную часть поселения Битык составляла крепость площадью до 6 000 кв. м. Еще в XIX в. вокруг Битыка имелись остатки внешней пах-совой стены поселения, которая окружала территорию примерно в 20 га; ее высота составляла 3 м, ширина – 2,5 м, сверху стену венчали пахсовые зубцы. Стена имела четверо ворот: на севере – «Бухара дарваза», на юге – «Чарджуй дарваза», на западе – «Ургенч дарваза» и на востоке – «Карши дарва-за» [Ходжаниязов, 1973. С. 11]. До настоящего времени стена не сохранилась и о границах территории древнего и средневекового поселения, охватываемой им территории, можно судить лишь по подъемному материалу, который представлен отдельными находками и фрагментами позднеантичной керамики, а также периодов XI–XIII и XVIII–XIX вв.

Особый интерес представляет терракото вая фигура - бюст воина - правителя . Изобра жение фронтальное . Лицо одутловатое , сравнительно узкие глаза . Нос удлиненный и большой . Рот средних размеров , пухлый подбородок . Левая рука прямо приложена к правой груди . Мужчина одет в доспех : тело покрыто чешуйчато - сетчатой кольчужной рубахой . Головной убор , также чешуйчато сетчатый , закрывает практически весь лоб . Мощная голова чуть наклонена вперед . Раз меры фигурки : 7,1 × 3,5 × 2,7 см [ Бурханов , 2005. С . 125, рис . 63, 2; 2007 б . С . 73–84. Рис . 5 а , б ].

Наши стратиграфические исследования 1993 г . ( шурфы : 6 × 5 и 3 × 2 м , зачистки и разрезы в разрушаемой части холма ) выяви ли культурные напластования мощностью до 4 м . Основные строения древнего и ран несредневекового поселения были сору - жены из кирпича - сырца (42 × 38 × 8 и 33–38 × 22 × 7 см ). В северном фасе холма зафиксирован участок стены ( высотой 2,5 м ), в северо - восточном углу – остатки полукруглой башни с четырьмя бойницами . Среди находок – разнообразная керамика II–XIX вв ., а также пряслица , бусы , изделия из камня и стекла , бронзовый наконечник стрелы , медная монета ( плохого качества ). Найдена терракотовая фигурка хорезмий - ского типа , изображающая стоящую жен щину в длинном одеянии ( рис . 7). В правой , прижатой к груди руке ( из - под платья ) она держит предмет из железа , верхняя часть которого напоминает знак . Размеры терракоты : 8,7 × 5,1 × 2,0 см [ Бурханов , 1997. С . 111].

Рис . 7. Терракотовая фигурка из Битык-кала (фото)

В результате изучения стратиграфии по селения удалось выявить 4 основные груп пы керамики .

Комплекс находок первой группы пред ставлен керамической посудой и изделиями , относящимися к первым векам нашей эры . В основном , керамика указанной группы состоит из крынкообразных сосудов , кото рые традиционно употреблялись для хране ния воды и пищи . В шурфе № 1, заложен ным О . Оразовым , а также в нижних слоях шурфа 1993 г ., выявлены фрагменты кера мических изделий III–IV вв . Ко второй группе керамических изделий относятся фрагменты посуды VIII–X вв . Третий кера мический комплекс представлен глазуро ванными чашами XI–XIII вв . И , наконец , четвертая группа находок состоит из фраг ментов больших поливных сосудов XVIII– XIX вв ., покрытых грязно - голубой и темно коричневой поливой .

Таким образом , на основе археолого стратиграфического исследования Битыка намечены основные этапы его заселения – от кушанского времени до XIX в . Установ лено , что древнейшая основа поселения приходится на первые века н . э . Вероятно , Битык - кала сосуществовала одновременно с Амулем . Этому благоприятствовали распо ложение на трассе караванно - торговых пу тей и вхождение в состав Кушанского госу дарства . Битык в это время имел пахсовую стену с бойницами . Следующий этап ренес санса Битыка , как и многих иных поселений Средней Амударьи , связан с домонгольским средневековьем (X–XIII вв .), особенно в пе риод вхождения этих земель в состав Сама - нидского государства .

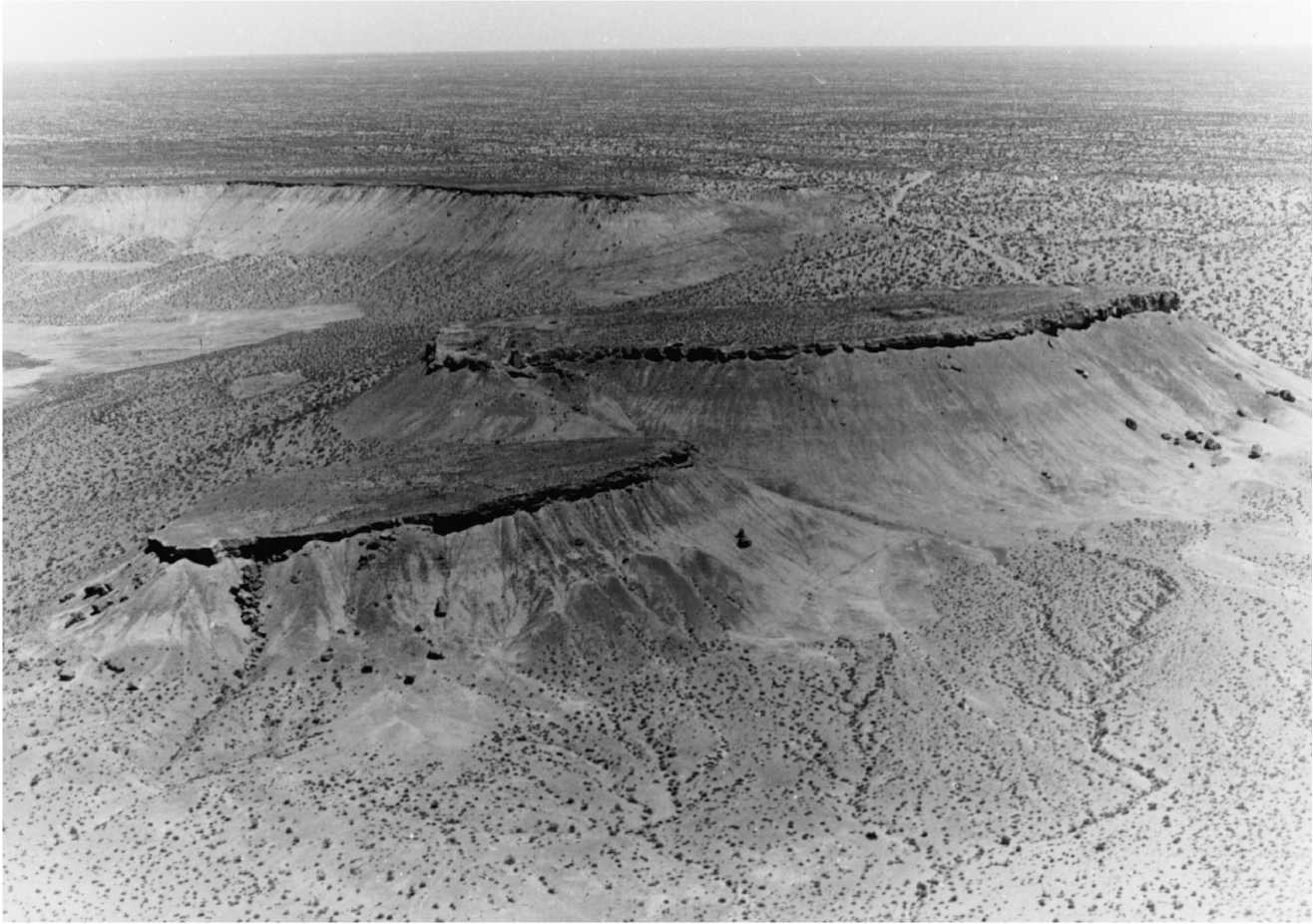

Другим стратегически важным объектом правобережья является кёшк Зухра-Тахир или Кешк-кала (городище Навидах), расположенный в 80 км к югу от райцентра Фа-рап, выше по течению Амударьи, в 30 км на север от Бурдалыка, неподалеку от селения Култук (участок «Меденият») Ходжамбас-ского этрапа (рис. 1, 11). Это остатки крупного городища на правом берегу Амударьи, напротив современного райцентра Гарабе-кевюль (на левом берегу) и древнего административно-столичного центра Кара-бекаульского оазиса – городища Ходжа-Идат-кала [Бурханов, 2005. С. 60–67; 2010. С. 39–41]. Сейчас остатки городища находятся непосредственно на берегу рукава (арна) Амударьи, в 0,5 км от самой реки, которая некогда протекала в непосредственной близости от него (рис. 8). В связи с этим половина городища, включая значительную часть цитадели, оказалась смытой и разрушенной. Судя по сохранившейся части городища, оно имело в плане форму квадрата со стороной около 250 м. Северо-восточный угол его скошен, в центре возвышаются остатки высокой цитадели. Въезд на городище, скорее всего, располагался в северной стороне, где имеется глубокая промоина в оплывшем вале внешней стены.

Кладка внешней стены указывает на наличие нескольких периодов строительства или неоднократные перестройки . Среди строительного материала встречены сырцо вые кирпичи следующих размеров : 47 ×? × 11; 44 × 43 × 8; 40 ×? × 8,5; 35 × ? × 10; 27 × 45 × 9 и ? × 25 × 10 см . Некоторые кир пичи украшены тамгами - знаками в виде трех точек и двух параллельных линий . Стены цитадели были фланкированы полу круглыми выступающими наружу башнями . Лучше всего сохранилась угловая юго восточная башня . Высота сохранившейся части башни 3 м , диаметр 8 м при толщине стен 1,3 м . Внутри круглое в плане помеще ние . В северо - восточном углу самого горо дища наиболее полно сохранились угловая башня и часть стены . Башня полукруглая , высота ее – 2,35 м , построена из сырцовых кирпичей размерами 47 × ? × 11; 46 × ? × 10; 46 × ? × 10; 46 × ? × 11 и 37 × ? × 12 см . Толщина стен башни равна 1,10 м , ее ра диус – 3,50 м . Толщина стен до 60 см , в качестве строительного материала исполь зовались сырцовые кирпичи размерами 40 ×? × 12 и 25 ×? × 10 см и пахсовые бло ки – 80 × 114 × 57 см .

Руины цитадели , сооруженной на высо ком естественном песчаном холме , превра щены рекой в гигантский стратиграфиче ский разрез , в котором хорошо видно чередование культурных напластований , до стигающих мощности до 17 м . Фиксируются мощные горелые слои – следы большого пожара . В некоторых местах прослеживают ся стены помещений , сложенные из пахсы и сырцовых кирпичей : 45 × 25 × 10; 40 × ? × 10 и 34 × ? × 10 см . В . Н . Пилипко связывает нижние слои городища с раннесредневеко вым временем [1972. С . 74]. Однако в подножии цитадели нами обнаружены ма териалы более раннего времени – поздне - кушанского . В частности , среди подъемного

Рис . 8. Городище Навидах (съемка с вертолета, фото 1993 г., снято с запада)

материала в значительном количестве выде ляются тонкостенные красно - и коричнево лощеные чаши высокого качества . На внеш ней стороне некоторых чаш видны следы гофрирования . Эти изделия имеют широкие аналогии с керамикой из памятников III–IV вв . н . э ., в частности Амуля , Кутнам - калы , Варахшы , Одей - депе [ Шишкин , 1963. С . 116–118. Рис . 55; Пилипко , 1979. С . 32. Рис . 4, 13 ; 7, 26 ]. Найдены также бокалы , изготовленные из высококачественного теста .

Среди подъемного материала, выявленного на городище Навидах во время разведочных работ в 1982 г., интерес представляет нижняя половина статуэтки богини с сосудом или виноградной гроздью. Фрагмент статуэтки изображает часть женской фигурки, одетой в не очень длинное платье, из которого видны схематически изображенные ноги. Левой рукой женщина держит за горлышко высокий кувшин (или гроздь винограда) – это изображение схематическое и неясное. Статуэтка сработана штампом, оттиск – некачественный. Тыльная сторона неровно заглажена, видны глубокие следы пальцев. Размеры сохранившейся нижней части статуэтки – 6,6 × 3,1 × 1,6 см. Перед нами фрагмент явно пробного или бракованного экземпляра терракотовой фигурки, изображающей богиню плодородия, культ которой был широко распространен на древнем Востоке. Статуэтку из Навидаха можно датировать II–IV вв. н. э.

К сожалению , площадь и конфигурация поселения античного времени не устанавли ваются из - за мощных средневековых на слоений и сильной разрушенности городи ща . Его микрорельеф сильно сглажен . На поверхности в большом количестве встреча ется разнообразная керамика . Основная ее масса может быть отнесена к X– Х II вв . Этим же временем можно датировать кера мику , полученную из зачистки в одной из промоин на городище . На поверхности под нята бронзовая заклепка – украшение в форме сердца . В ходе разведочных работ 1990 г . на городище была найдена и бронзо вая монета – фельс чекана династии Сама - нидов . Монета выпущена в Бухаре в 343 г .

хиджры (965 г .) при правлении Саманида Насра бин Ахмеда 1.

К северу от городища , в песках , зафикси рованы мощные накопления средневековой керамики . Скорее всего , здесь располагался ремесленно - торговый пригород , где и нахо дился квартал керамистов .

Крупные размеры городища , его геогра фическое положение и факт интенсивного развития в Х – Х II вв . позволили отождест вить остатки кёшка Зухра - Тахир с городом Навидах , известным в средневековых ис точниках . Так , в частности , аль - Макдиси в своем труде « Наилучшие распределения для познания стран » (985 г .) упоминает среди наиболее известных городов на Джейхуне , наряду с Термезом , Келифом , Земмом , Аму - лем , Фарабом , и город Навидах . Он охарак теризовал Навидах как « небольшой городок на Хайтальской ( согдийской или правобе режной . – А . Б . ) стороне », где « переправля ются люди из Самарканда ». Здесь « соборная мечеть в центре города ». Именно благодаря удобному географическому положению город достиг крупных размеров и благопо лучия [ Материалы …, 1939. С . 184, 208]. Практически все имеющиеся источники и исследователи среди наиболее важных 5 городов Средней Амударьи , возникновение и существование которых определялось местами удобных переправ , называют и На видах [ Беленицкий и др ., 1973. С . 392]. На личие переправы в районе Навидаха , играв шей важную роль в прошлом , можно подтвердить и тем , что напротив остатков этого исторического объекта располагаются руины древнего столичного центра густона селенного в древности Карабекаульского оазиса – городища Ходжа - Идат - кала . Здесь же , в 13 км выше по течению Амударьи , действует современная Карабекаульская переправа .

В 5 км к юго - востоку от райцентра Ход - жамбасс сохранились руины крепости Ак - депе - кала . Остатки городища имеют прямо угольную планировку (130 × 105 м ) с высо кой « шишкой » в юго - восточном углу . Вы сота крепости достигает 8 м , а самая высокая часть – 14 м . На верхней площадке находятся развалины глинобитного медресе , построенного в конце XIX – начале ХХ в .

Поэтому в этой части крепости более ран ние напластования разрушены и перекрыты слоями столетней давности . Стратиграфиче ские зачистки отдельных участков холма выявили в основном материалы развитого средневековья . Выявлены фрагменты по ливной керамики и остатки кладок из жже ного кирпича (24 × 24 × 4 см ). Судя по ос таткам прямоугольных сырцовых кирпичей (34–38 × 24–26 × 7–8 см ), крепость была построена еще в раннем средневековье . Скорее всего , в XI–XII вв . здесь уже суще ствовал небольшой город , цитаделью кото рого была сохранившаяся кала ( крепость ). Местные жители связывают эту крепость с деятельностью Гузал - шаха – царя гяуров ( неверных ), что дополнительно подтвержда ет домусульманское происхождение этого поселения .

В 5–6 км к востоку от Ак - депе - кала , на территории бывшего колхоза «40 лет ТССР », в 8–9 км от райцентра Ходжамбасс , распо ложены остатки трех одноименных холл - мов – Шор - депе ( рис . 1, 14–16 ). К настоя щему времени холм Шор - депе I практиче ски уничтожен в ходе земляных работ . Он находится в 250 м к северо - востоку от Шор - депе III и представляет собой остатки не большого холма неправильных очертаний , высотой более 1 м .

Поселение Шор - депе II, расположенное в 9 км от Ходжамбасса , представляет собой квадратный холм (75 × 75 м ), ориентиро ванный осями по сторонам света . Поверх ность холма сильно засолена . По краю холма проходят валы оплывших стен , до стигающие высоты 4 м , в центре – обшир ное понижение . В оплывах стен четко про слеживаются остатки 8 башен . Подъемный материал представлен обломками неполив ных сосудов кушанского и раннесредневе кового времени .

В 1966 г . краеведом А . А . Ляпиным в Шор - депе II была найдена фигурка коня с всадником . От всадника сохранились лишь следы прикрепления на спине коня . Не большая объемная фигурка коня обобщенно слеплена от руки . Спина выгнута горбом . Длина фигурки 6,6 см [ Пилипко , 1985. С . 173].

Интерес представляет фигурка, изображающая богиню плодородия, которая была найдена в октябре 1990 г. в Шор-депе II Т. Хемраевым (ныне хранится в краеведческом музее Лебапского велаята). Терракота небольшая по размеру, ее высота – 11 см. Изготовлена из красной глины на специальной матрице. Лицо у богини удлиненное, чуть прикрытые миндалевидные глаза, как бы уставшие. На голове шапочка в виде короны, на шее – богато оформленное ожерелье. Одета в платье. Фигурку можно датировать I–II вв. н. э. [Бурханов, Хайретдино-ва, 2007. С. 353. Рис. 1].

Шор - депе III находится в 8 км восточнее от пос . Ходжамбасс . Крепость имеет в плане форму прямоугольника (110 × 105 м ). Одна из диагоналей ориентирована по линии се вер – юг с некоторым отклонением северно го угла к западу . Высота холма достигает 5 м . Поверхность холма сильно засолена . По его краю прослеживаются остатки оплыв ших сырцовых стен . В середине холма сильное понижение . Въезд в крепость нахо дился в середине юго - восточного фаса . В его восточном углу фиксируется прямо угольная в плане цитадель (40 × 30 м ), высота которой до 7 м . Шурф , заложен ный вблизи западного угла , выявил мате риалы , характеризующие обживание посе ления в кушанский и кушано - сасанидский периоды .

Остатки Бешир - калы ( Койне - калы ) нахо дятся в 500 м к северо - западу от пос . Бе - ширкала Ходжамбексского этрапа ( рис . 1, 17 ). Памятник среди местных жителей из вестен также как Шехри - Хайбар , что пере водится как « большой город ». Городище , квадратное в плане (220 × 240 м ), ориентиро вано по сторонам света . В центре – остатки небольшой , сильно разрушенной подквад ратной цитадели (30 × 30 м ), окруженной в древности рвом . Ее высота до 10 м . Соору жения цитадели были построены из сырцо вых кирпичей (38 × 32 × 10; 46 × 32 × 9 см ). В качестве строительного материала также использовалась пахса . Высота нуклеарной части поселения – 5–7 м . Поверхность ее холмистая и сильно засоленная . Кроющий памятник слой относится к Х –XII вв ., но основные культурные наслоения городища относятся к кушанскому и раннесредневе ковому периодам . При зачистке северо восточного угла цитадели был обнаружен керамический бокалообразный сосуд ку - шанского времени . В 1972 г . местными жи телями была найдена терракотовая фигурка , изображающая мужчину тюркского типа [ Бурханов , 2007 б . С . 77–78. Рис . 4].

На основании имеющихся данных можно отметить , что на месте центрального бугра – цитадели городища , в первые века нашей эры была возведена крепость , вокруг кото рой в раннем средневековье возник неболь шой город , продолжавший функциониро вать и в Х –XII вв ., как многие иные поселения Лебапского региона . В XVIII в ., в период походов Надир - шаха и последую щее время междоусобных войн , заброшен ные древние крепости и городища по обоим берегам Амударьи , в том числе и Бешир - калы , стали использоваться туркменами - эрсари в качестве резиденций вождей пле мен и укрепленных фортов для укрытия ме стного населения в случае нападения врагов [ Бурханов , 2008 б . С . 76–78].

На территории современного пос . Керки - чи сохранились остатки древнего поселения , занимающего выдвинутый в Амударью не большой каменный мыс . Точные его разме ры и планировочная структура не устанав ливаются ввиду сильной разрушенности и застроенности ( рис . 1, 18 ; 9). Со стороны реки в обрыве прослеживается многометро вая толща культурных слоев , накопившихся в течение длительного периода обживания памятника .

Среди подъемного материала имеются фрагменты керамики , которые относятся к древнебактрийскому периоду . Вопрос о функционировании поселения в греко - бак - трийский и юэджийский периоды остается открытым до проведения крупномасштаб ных исследований . Находки обломков крас - ноангобированных сосудов свидетельству ют о наличии слоев кушанского времени . На поселении зафиксированы остатки кладок из крупного сырцового кирпича (42 × 42 × 12 см ) и вымостки из кушанского жженого кирпи ча (37 × ? × 5 см ). Значительными по мощ ности напластованиями представлен пери од средневековья . По данным письменных источников , в домонгольский период (X–XIII вв .) здесь находился небольшой го родок Ахсисак [ Материалы …, 1939. С . 178; Массон , 1955. С . 200; Бурханов , 2009. С . 17–18].

Помимо описанных археологических па мятников на правом берегу Амударьи , в пустынной зоне , в районе пос . Талимард - жан , сохранились многочисленные цистер - ны - сардобы для сбора и хранения дождевой воды . Они строились ( по одной из трасс ка -

Рис . 9. Городище Керкичи (снято с севера)

раванных путей ) из жженого кирпича на крепком растворе в виде купольных зданий и , относясь к архитектурным памятникам , требуют детального специализированного изучения . Кроме того , южнее Керкичи по правому берегу , вплоть до Келифа ( почти до афганской границы ), сохранились остат ки около двух десятков поселений древнего и средневекового времени . Детальная их характеристика должна быть предметом от дельной публикации .

Таким образом , в настоящей статье мы представили основные сведения о древних и средневековых объектах поселенческого типа правобережья Амударьи в пределах Фарапского и Ходжамбасского этрапов ( районов ) Лебапского велаята , являвшихся объектами наших исследований .

Подводя в целом предварительные итоги изучения археологических памятников рассматриваемой части Лебапского региона, необходимо подчеркнуть, что природногеографические и экологические условия побережья Амударьи, постоянное интенсивное использование территории прибрежной части в хозяйственных целях отрицательно влияют на сохранность объектов прошлого. До настоящего времени, прежде всего, в правобережной части, относительно хорошо сохранились в основном крупные и многослойные памятники, а остатки мелких поселений погребены под культурно-ирригационными наносами, разобраны местным населением для удобрения используемых в земледелии площадей, уничтожены в ходе промышленного и жилищного строительства, в отдельных случаях находятся в зоне современных «святых мест» – кладбищ. Кроме того, остатки некоторых памятников, расположенных в непосредственной близости от Амударьи, прежде всего в правобережье, разрушаются в связи с постоянными изменениями русла этой бурной реки, не зря названной арабами «Джейхун». Мы в этом убедились по итогам исследований таких объектов, как городища Усты-кала, Наргиз-кала, Битык-кала, кешк Зухра-Тахир (Навидах), которые были в значительной части смыты и уничтожены Амударьей. Все это делает крайне ограниченными наши представления о прошлом рассматриваемого региона, особенно в правобережной части Чарджоуского и Карабекаульского оазисов в пределах административных Фарапского и Ходжамбасского этрапов (районов) Лебапского велаята.

Вместе с тем дошедшие до наших дней памятники прошлого, в большинстве своем имеющие средние размеры, сохранились относительно хорошо и дают четкое представление об их планировочной структуре. Полученные нами материалы в изученных памятниках правобережья Средней Амударьи, в частности городищах Кыз-кала, Наргиз-кала, Битык-кала, кеш Зухра-Тахир, Шор-депе I, II и III, Бешир-кала и Керкичи, позволяют составить общее представление о развитии материальной культуры поселений Лебапского региона в древности и средневековье, а также определить основные на- правления дальнейших историко-археологических исследований в Восточном Туркменистане.

SOME RESULTS OF STUDY OF ARCHAEOLOGICAL SITES RIGHT BANK OF MIDDLE AMUDARYA (WITHIN THE LEBAP PROVINCE OF TURKMENISTAN)