Некоторые итоги изучения тарадановского аллювиального местонахождения позднеплейстоценовой мегафауны

Автор: Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521748

IDR: 14521748

Текст статьи Некоторые итоги изучения тарадановского аллювиального местонахождения позднеплейстоценовой мегафауны

|

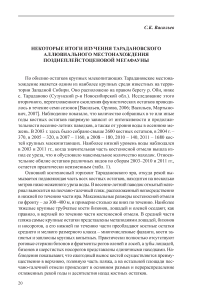

Таксоны |

2003–2010 гг. |

2011 г. |

Всего 2003–2011 гг. |

|||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

в % |

|

|

Lepus tanaiticus |

2 |

0,04 |

– |

– |

2 |

0,03 |

|

Castor fiber |

5 |

0,11 |

5 |

0,30 |

10 |

0,16 |

|

V. vulpes |

2 |

0,04 |

1 |

0,06 |

3 |

0,05 |

|

Canis lupus |

8 |

0,18 |

4 |

0,24 |

12 |

0,19 |

|

Ursus arctos |

15 |

0,33 |

3 |

0,18 |

18 |

0,29 |

|

Ursus rossicus |

22 |

0,48 |

6 |

0,36 |

28 |

0,45 |

|

G. gulo |

1 |

0,02 |

– |

– |

1 |

0,02 |

|

Crocuta spelaea |

6 |

0,13 |

– |

– |

6 |

0,10 |

|

Panthera spelaea |

29 |

0,63 |

9 |

0,54 |

38 |

0,61 |

|

Mammuthus primigenius |

31 |

0,68 |

8 |

0,48 |

39 |

0,62 |

|

Equus ex. gr. gallicus |

1818 |

39,78 |

655 |

38,99 |

2473 |

39,57 |

|

E. (Equus) sp. |

1 |

0,02 |

– |

– |

1 |

0,02 |

|

E. (Sussemionus) ovodovi |

60 |

1,31 |

37 |

2,20 |

97 |

1,55 |

|

Coelodonta antiquitatis |

340 |

7,44 |

109 |

6,49 |

449 |

7,18 |

|

Megaloceros giganteus |

129 |

2,82 |

53 |

3,15 |

182 |

2,91 |

|

Cervus elaphus |

202 |

4,42 |

102 |

6,07 |

304 |

4,86 |

|

Alces cf. alces |

91 |

1,99 |

31 |

1,85 |

122 |

1,95 |

|

Rangifer tarandus |

2 |

0,04 |

1 |

0,06 |

3 |

0,05 |

|

Bison priscus |

1743 |

38,14 |

627 |

37,32 |

2370 |

37,92 |

|

Saiga borealis |

24 |

0,53 |

12 |

0,71 |

36 |

0,58 |

|

Ovis ammon |

1 |

0,02 |

1 |

0,06 |

2 |

0,03 |

|

Soergelia sp. |

32 |

0,70 |

16 |

0,95 |

48 |

0,77 |

|

Bovini gen. indet., форма I |

2 |

0,04 |

– |

– |

2 |

0,03 |

|

Bovini gen. indet., форма II |

4 |

0,09 |

– |

– |

4 |

0,06 |

|

Всего костных остатков |

4570 |

100 |

1680 |

100 |

6250 |

100 |

Материал, собранный на отмели является разновременным. Выделяются три группы сохранности. К основной группе (ок. 93 %) относятся остатки, вымытые из подводного костеносного горизонта яра. У части костей на поверхности сохраняются остатки сцементированной охристо-ржавой, или серовато-желтой песчаной корки, которая полностью или частично отслаивается при высыхании. Другая часть костей происходит из слоя торфяников, также залегающих ниже уреза воды. Их поверхность грубо-шероховатая, разъеденная гуминовыми кислотами и корнями растений. Окатанные обломки этого ископаемого торфяника также выносятся на отмель. Около 25 % костей имеет следы воздействия корневой системы растений. В 2,5 % случаев отмечены следы погрызов хищниками, что указывает на первоначальное захоронение части остатков животных в пойменных отложениях. По рассказам рыбаков-старожилов, кости регулярно вытаскиваются из-под яра сетями и другими рыболовными снастями. Так, в 2001 г. с глубины несколько метров из-под яра сетью был вытащен абсолютно целый осевой череп бизона. Как показал опрос и собственные наблюдения, поступле- ние костей из лежащих выше уреза воды слоев яра крайне незначительно. В слоях и на осыпях не удалось обнаружить ни одной кости. Легкие и светлые кости, происходящие, по-видимому, из суглинков 3-го и 4-го слоев [Па-нычев, 1979], составляют менее 1 %. Присутствуют также остатки (ок. 6 %) более древние, ранне-среднеплейстоценового возраста, некогда перезахо-ронившиеся в одном слое с костями основной группы сохранности. Упомянутые кости черного цвета, сильно минерализованные, тяжелые, часто трещиноватые и окатанные. Состоят они почти исключительно из мелких элементов скелета, легко выдерживающих неоднократное переотложение: астрагалов, фаланг, костей запястья и заплюсны. Часть отмытых из слоя костей за годы и десятилетия транспортировки их по дну реки, подверглась своеобразному «подводному выветриванию». Размягченная поверхность таких костей тускнеет и разрушается под воздействием жизнедеятельности водорослей и водных беспозвоночных. На костях с отмели можно наблюдать все стадии подобного выветривания.

Сохранность материала, состав териокомплекса и морфологические особенности ее отдельных представителей с несомненностью указывают на позднеплейстоценовый возраст основного костеносного горизонта Тара-дановского Яра. Большая часть из 18 14С дат по костям, собранным на пляже, имеет запредельный возраст – более 40–45 тыс. л.н. [Васильев, Орлова, 2006]. Таким образом, отложение основного костеносного слоя относится к первой половине позднего плейстоцена – в интервале от казанцевского до раннекаргинского времени.

Состав ориктоценоза Тарадановского Яра, разумеется, лишь приблизительно отражает изначальный состав размываемого рекой тафоценоза основного костеносного слоя, и, тем более, существовавшего некогда палеобиоценоза. В частности, обращает на себя внимание крайне незначительное число остатков мамонта, представленное исключительно мелкими костями дистальных отделов конечностей. Это связано, вероятно, не только с особенностями гидродинамического переноса костных остатков на данном участке реки, но и с малочисленностью костей мамонта в захоронении (и в палеобиоценозе) вообще. В случае обилия его остатков вынос на пляж хотя бы мелких костей мамонта был бы значительно большим. Преобладание остатков лошади (39,6 %), бизона (37,9 %), шерстистого носорога (7,2 %), наряду с присутствием «куланоподобной» Equus (Sussemionus) ovodovi , сайгака, архара, зоргелии, малого пещерного медведя и второстепенным участием оленей (9,8 % в сумме) позволяет реконструировать для времени накопления основного костеносного горизонта ландшафты мезо-фитных степей или разреженной лесостепи.

Наибольший интерес из всего материала представляют находки остатков зоргелии. До недавнего времени зоргелия (подсемейство Caprinae), распространенная от Западной Европы до Северной Америки, считалась надежным индикатором отложений раннего плейстоцена. Поэтому совершенно неожиданным оказалось присутствие ее остатков в составе позднеплейс- тоценового фаунистического комплекса. Остатки зоргелии представлены всеми основными элементами скелета, что совершенно не характерно для неоднократно переотложенных остатков. По степени минерализации, удельному весу, отсутствию следов окатанности, цвету с поверхности (от светло- до темно-кофейного) и в свежем разломе (кремовый) и другим органолептическим признакам кости зоргелии ничем не выделяются из основной массы позднеплейстоценовых костей, собранных на отмели. На ряде костей зоргелии, точно также как и на костях других представителей мегафауны, сохранились кое-где остатки серовато-желтой сцементированной корочки песчаника, что с несомненностью указывает на их первоначальное совместное залегание в одном слое. Единственная АМЅ дата по черепу зоргелии показала запредельный возраст – более 41060 л.н. (АА-79331), как и для большинства других продатированных находок из Тараданово.

Роговые стержни позднеплейстоценовой зоргелии отличались значительной укороченностью по сравнению с раннеплейстоценовыми формами. Однако по размерам и пропорциям пястных костей они практически не различаются [Васильев, 2010]. Найденные в 2011 г. 16 костей зоргелии существенно дополнили уже имеющуюся коллекцию (табл. 2). Промеры единичных костей посткраниального скелета Soergelia sѕр., не вошедших в таблицу, следующие:

Axis: ш ирина передней суставной пов е рхност и – 81 мм, шири н а d e^^ s epistrophei – 36 мм, длина тела позвонка – 61,5 мм, его длина с зубовидным отростком – 77 мм, ширина тела кости, mi^^ – 49,7 мм.

Scap^^la: ширина coll^^m scap^^lae – 42,4 мм, ширина нижнего конца – 52,7 мм, ширина суставной поверхности – 43 мм, ее поперечник – 38,2 мм.

Radi^^s: ширина/попереч ник верхнего конца – 62,2/35,2 мм, ширина верхней суставной поверхности – 58,8 мм, ширина/поперечник диафиза – 34,8/25 мм.

Fem^^r: ширина нижнего конца – ca 73 мм, поперечник латеральный – ca 80 мм. Передне-задний диа м етр c a p^^t femoris у другог о экземпляр а – 40 мм.

В позднем плейстоцене на юге Западной Сибири продолжали сохраняться некоторые реликтовые виды крупных млекопитающих. Это мелкая архаичная лошадь Equus (Sussemionus) ovodovi , дожившая здесь до финала плейстоцена. Ранее считалось, что все представители подрода Sussemion-us широко распространенные в раннем плейстоцене от Северной Америки и Евразии до Африки, вымерли приблизительно 0,5 млн. л.н. [ E ise^^m a ^^^^, Vasiliev, 2011]. При этом остатки зоргелии или лошади Оводова не составляют особой редкости. E. ovodovi доминирует по числу остатков в ряде пещерных местонахождений на Алтае, а остатки Soergelia sрp. составляют чуть менее 1 % в составе Тарадановского ориктоценоза.

Автор выражает глубокую признательность Я.В. Кузьмину за помощь в датировании остатков зоргелии, и акад. В.И. Молодину за содействие в организации поездки в Тараданово в 2011 г.

Таблица 2 . Размеры костей посткраниального скелета Soergelia sp. из Тараданово

|

Промеры, мм |

^^ |

lim |

М |

|

Atlas |

|||

|

Ширина в крыльях |

1 |

– |

128,30 |

|

Ш. передней суставной поверхности |

2 |

88–94 |

91,00 |

|

Ш. задней суставной поверхности |

2 |

88,2–85,0 |

86,60 |

|

Наибольшая высота кости |

2 |

63–66 |

64,50 |

|

Humerus |

|||

|

Ширина диафиза, mi^^ |

2 |

34,4–36,0 |

35,20 |

|

Его поперечник, там же |

2 |

42,5–44,5 |

43,50 |

|

Ширина нижнего конца |

5 |

63,0–70,5 |

66,80 |

|

Ширина суставного блока |

7 |

59,5–67,0 |

62,74 |

|

Медиальный поперечник н. конца |

4 |

56,6–63,1 |

59,15 |

|

Латеральный поперечник н. конца |

3 |

42,0–49,4 |

45,53 |

|

Поперечник в желобе |

7 |

28,2–32,7 |

30,21 |

|

Высота медиального мыщелка |

8 |

36,8–41,0 |

38,94 |

|

Высота на гребне |

6 |

32,2–36,4 |

34,30 |

|

Metacarpale |

|||

|

Длина кости |

3 |

165,5–179,5 |

170,17 |

|

Ширина верхнего конца |

3 |

43–51 |

48,07 |

|

Его поперечник |

3 |

25,2–30,3 |

28,60 |

|

Ширина диафиза |

3 |

28,2–30,4 |

29,03 |

|

Его поперечник |

3 |

19,2–20,2 |

19,53 |

|

Ширина нижнего конца |

5 |

49,0–57,8 |

54,64 |

|

Его поперечник |

3 |

30,3–31,0 |

30,63 |

|

Tibia |

|||

|

Ширина нижнего конца |

5 |

47,5–51,4 |

50,30 |

|

Ширина астрагальной фасетки |

5 |

33,7–38,3 |

36,12 |

|

Ее поперечник |

4 |

37–43 |

39,75 |

|

Astragalus |

|||

|

Латеральная длина |

11 |

50,6–56,7 |

54,25 |

|

Сагиттальная длина |

11 |

38,9–44,7 |

42,38 |

|

Медиальная длина |

12 |

47,1–54,2 |

51,23 |

|

Ширина нижнего конца |

12 |

32,6–38 |

35,21 |

|

Медиальный поперечник |

12 |

28,2–35,5 |

31,86 |

|

Латеральный поперечник |

12 |

26,9–31,7 |

29,23 |

|

Calcaneus |

|||

|

Длина кости |

3 |

104,0–110,8 |

108,07 |

|

Ширина нижнего конца |

3 |

36,0–37,5 |

36,83 |

|

Его поперечник |

3 |

42–44 |

43,00 |

|

Ширина диафиза, mi^^ |

3 |

15,6–16,7 |

16,20 |

|

Поперечник диафиза |

3 |

31,0–33,7 |

32,67 |

|

Ширина верхнего конца |

3 |

27,6–29,8 |

27,63 |

|

Его поперечник |

3 |

31,3–34,1 |

32,80 |

|

Metatarsale |

|||

|

Ширина нижнего конца |

2 |

49,0–49,1 |

49,05 |

|

Его поперечник |

2 |

29,3–29,9 |

29,60 |