Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты исследований неолитического поселения в раскопе I на о-ве Сучу в 1973 г. Получен новый материал по стратиграфии и планиграфии жилищ малышевской культуры среднего неолита, выявлены последовательность их существования, конструктивные особенности, в частности большая разница в глубине котлованов. Вещественный материал представлен каменным инвентарем, керамикой, предметами искусства, культа в общем количестве 4 407экз. Исследование инвентаря осуществлялось с применением морфотипологического и функционального методов. Сырьем для изготовления орудий служил прежде всего алевролит различных серых оттенков. Набор изделий четко указывает на комплексный характер хозяйства обитателей раскопанных жилищ. Выделяются орудия охоты, рыбной ловли, а также переработки добытой дичи и рыбы. Выявлены инструменты, предназначенные для обработки камня, дерева, кости, комплект изделий, связанный с обработкой продуктов собирательства, землеройными занятиями. Керамика малышевской, а также других неолитических культур из раскопа I была подвергнута петрографическому и рентгенографическому анализам. Обнаружена разница в выборе типа глин и составе формовочных масс керамики разной культурной принадлежности, в обработке поверхностей и режиме обжига. Выявлены признаки сходства и отличия в конструировании и морфологии изделий. В орнаментах определена ярко выраженная культурная «индивидуальность» каждого керамического комплекса. Участок о-ва Сучу, где проводились раскопки, не только служил местом постоянного проживания носителей малышевской культуры, но и часто посещался создателями иных культур среднего, позднего и финального неолита.

Приамурье, неолит, каменный инвентарь, керамика, петрографический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145202

IDR: 145145202 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.046-059

Текст научной статьи Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I)

В 1973 г. работы* на о-ве Сучу, одном из важнейших памятников археологии Приамурья [Деревянко, Медведев, 2002], проводились в двух местах: в юго-восточной пониженной оконечности острова, где был продолжен раскоп I 1972 г. [Окладников, Медведев, Филатова, 2015], и к западу от него на краю берегового уступа (раскоп II, материалы которого в данной статье не рассматриваются) [Медведев, 1995, рис. 1]. В раскопе I основные исследования осуществлялись непосредственно на полотне грунтовой дороги, проложенной от Мариинской (Новый Амур) протоки Амура в северном направлении в глубь острова. Целью было получение новых материалов, выяснение стратиграфии жилищ, которые прорезают друг друга в наиболее низкой юго-восточной оконечности неолитического поселения (или группы поселений), и последовательности их функционирования, что позволило бы выделить отдельные этапы освоения данной территории [Окладников, 1974, л. 2].

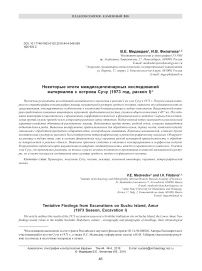

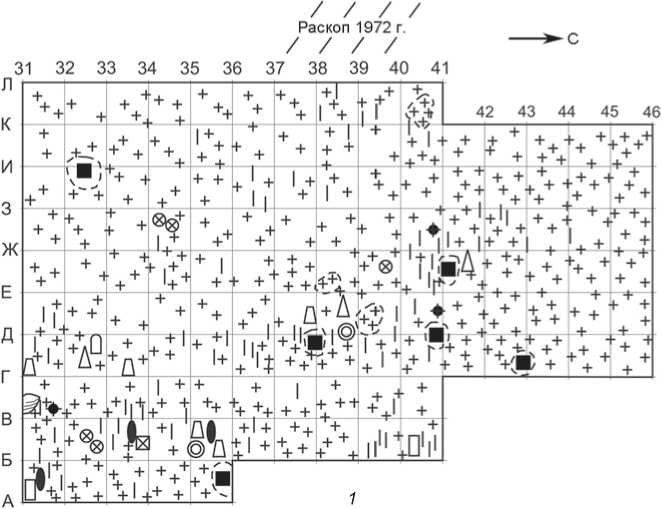

Раскоп был размечен на квадраты (1 × 1 м): А-31–35, Б-К-31–40, Г-И-41–45. Общая его площадь в 1973 г. составила 125 м2. Никаких признаков жилищ в виде западин на полотне грунтовой дороги не прослеживалось. Остатки жилищных котлованов фиксировались по мере снятия верхних слоев грунта. В раскопе I получен довольно значительный материал (рис. 1, 1 ), представленный каменным инвентарем, керамикой, а также предметами искусства и культа в общем количестве 4 407 экз. Удалось обнаружить половину одного (юго-западную часть жилища Д) и края двух (юго-восточный и северо-западный сегменты соответственно жилищ В и Г) жилищных котлованов, обследовать довольно значительный участок межжилищного пространства (рис. 1, 2 ), где была взята проба угля, по которому получена 14С дата 5 830 ± ± 65 л.н., или 3 880 ± 65 лет до н.э. (СОАН-843) [Орлова, 1995, с. 226].

Материалы и методы исследования

В основу статьи положена информация, полученная в процессе работы с коллекцией, хранящейся в фондах ИАЭТ СО РАН (Новосибирск), частично использованы также сведения, взятые из отчета о полевых исследованиях [Окладников, 1973, л. 1], опубликованные данные. Археологический материал изучался с помощью различных методов, включая естественно-научные. При освещении жилищных комплексов и межжилищного пространства использовались данные стратиграфии и планиграфии. Исследование каменного инвентаря осуществлялось с помощью морфотипологического и функционального анализов, керамики – петрографического и рентгенографического, предметов искусства и культа – культурно-хронологического.

По результатам бинокулярного обследования керамической коллекции было отобрано по пять образцов малышевской, кондонской, вознесеновской культур, белькачинского комплекса, а также финальнонеолитического типа. Из них в Лаборатории физико-химических методов исследования Хабаровского инновационно-аналитического центра (ХИАЦ) Института тектоники и геофизики ДВО РАН изготовили 25 прозрачных шлифов. Петрографический анализ образцов осуществлен сотрудником Института горного дела ДВО РАН петрографом Л.И. Щербак. Исследования проводились на поляризационном оптическом микроскопе Imager A2m. Эти же образцы были обследованы методом рентгеновской дифрактометрии. Рентгенофазовый анализ проведен на рентгеновском дифрактометре MiniFlex II старшим инженером Института тектоники и геофизики ДВО РАН А.Ю. Лушниковой.

Результаты исследования

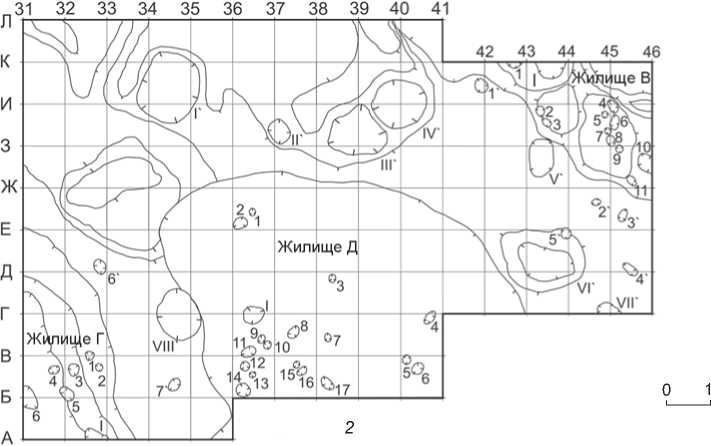

Стратиграфия

Стратиграфия (рис. 1, 3 ) в целом одинакова для всего раскопа. Сверху залегал слой мешаной почвы мощностью до 40,0 см. Под ним находился основной культурный горизонт – темно-коричневый гумусированный грунт. Этот слой местами достигал 1,5 м толщины. Он являлся основным заполнением жилищных

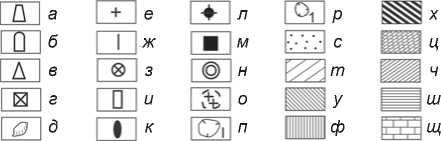

Рис. 1. Планы части раскопа I (1973 г.) на уровнях заполнения жилищ ( 1 ) и материка ( 2 ) и разрез стенки по линии А ( 3 ).

а - тесло, б - скребок; в - наконечник стрелы; г - штамп; д - камень; е - керамика; ж - отщеп; з - глиняная скульптурка; и - нож; к - керамический стержень; л - поделка из глины; м - развал сосуда; н - пряслице; о - скопление керамики; п -хозяйственная яма; р - яма от столба; с-ч - грунт: с - мешанный, т - светло-коричневый, у - с остатками дерева, ф - темно-коричневый, х - темно-коричневый и почти черный с угольками, ц - коричневый, ч - серо-желтый; ш - прокаленный песок; щ - материк.

котлованов и межжилищного пространства. Темно-коричневый грунт включал в себя линзы и сравнительно мощные прослойки серо-желтого рыхлого суглинка, коричневого грунта; местами приобретал более светлые (коричневые и светло-коричневые) оттенки, подстилался прослойками светло-коричневого и коричневого грунта. Ниже располагался глинистый пласт, в редких случаях достигавший 50,0 см. Он лежал непосредственно на материке, представлявшем собой желтый суглинок. В некоторых случаях глинистый слой перемежался с участками прокаленного песка, темно-коричневого или почти черного грунта с примесью угольков или же с углистыми пятнами. Все эти прослойки связаны либо с полом жилищ типа полуземлянок, либо (за их пределами) с древней дневной поверхностью.

Жилища и межжилищное пространство

Жилище В (рис. 1, 2 ). Оно располагалось в северозападном углу раскопа (кв. З, И/43 и Ж–И/44, 45 полностью; кв. Е/45, И/42, 43 и К/40 частично); основная часть котлована уходила под западную и северную стенки раскопа. Почти весь раскопанный участок (ок. 10 м2) жилища пришелся на его бортик-плечико, только в самом углу раскопа переходившее в пол. На довольно покатой с небольшими выступами поверхности плечика размещались ямы – следы столбовой конструкции: четыре (1–3, 11) у самого внешнего края (кв. И/42, З/43, Ж/45), шесть (4–9) ниже, ближе к площадке пола (кв. Ж, З/44, 45), еще одна (10) уходила в северную стенку раскопа (кв. Ж/45). Все они в плане округлые или подовальные, диаметром от 10,0 до 25,0 см, глубиной от 8,5 до 45,0 см. Стенки довольно отвесные, дно округлое или коническое, реже плоское. У западной стены раскопа (кв. И/43) была вскрыта часть более крупной ямы (I), очевидно, хозяйственного назначения. Еще одна подобная яма (V) располагалась за пределами жилища (кв. Ж, З/43). Общая глубина котлована от поверхности достигала 2,0 м.

Жилище Г. В 1973 г. был вскрыт его участок (кв. А-Г/31, 32 полностью; кв. Д/31 и А/33 частично) площадью ок. 9 м2. Раскопом затронут бортик-плечико жилища, контур которого обозначился в основном на глубине 60,0–65,0 см от поверхности. Бортик крутой и высокий – почти 1,5 м от уровня пола жилища. На раскопанном участке был прослежен уступ шириной от 20,0 до 50,0 см. Он шел почти параллельно бортику-плечику. На поверхности плечика и уступа выявлены ямы от столбов: пять (1–5) располагались кучно (в основном в кв. Б/31, 32), еще одна (6) – ниже уступа (кв. А, Б/31). Их форма в плане округлая и овальная, диаметр варьирует в пределах 12,0–30,0 см, глубина от 10,0 до 25,0 см. Стенки в основном отвесные, дно округлое или коническое. Также была вскрыта часть ямы (I) хозяйственного назначения, наполовину уходившей в восточную стену раскопа (кв. А/32).

Жилище Д. Исследован довольно значительный участок (25 квадратов полностью и 9 частично) – чуть менее половины жилища сравнительно небольших размеров, раскопанная площадь составила ок. 33 м2. Округлый котлован немного вытянут по линии ЮЗ – СВ. Его приблизительные размеры по линии С – Ю 9,0 м, В – З 8,0 м. Котлован неглубокий, стены пологие, пол заметно повышается от центра к ним. Уступы не зафиксированы. Ямы от столбов (7–17) выявлены в основном в юго-восточной части жилища. Расположены они дугой и довольно компактно, что позволяет предположить наличие здесь некой конструкции-навеса. Две ямы (1 и 2) обнаружены в юго-западной части, три (4–6) – в северо-восточной и одна (3) – почти в центре жилища. Ямы в плане округлые или овальные, диаметром от 7,0 до 20,0 см, глубиной от 6,0 до 22,0 см. Стенки отвесные, дно плоское, округлое или коническое. Одна хозяйственная яма (I) вскрыта в котловане вблизи южной стены (кв. В, Г/36), еще две (VI, VIII) – за его пределами, у северной (кв. Г, Д/42–44) и южной (кв. В, Г/34, 35) стен.

Межжилищное пространство. Его общая площадь составила ок. 66 м2. На участках между жилищами зафиксированы невысокие уступы и незначительные углубления, а также пять слабовыраженных ям диаметром от 35,0 до 140,0 см и глубиной 10,0–30,0 см, условно отнесенных к разряду хозяйственно-бытовых. Четыре из них размещались в западной части раскопа: одна (Iʹ) чуть в стороне и три (IIʹ–IVʹ) рядом друг с другом; пятая (VIIʹ) выявлена у восточной стены раскопа. Обнаружены также семь ям от столбов. Три из них (1ʹ–3ʹ) располагались у юго-восточного края жилища В, четвертая (4ʹ) – почти в 1,0 м к востоку от них (кв. Г, Д/45), пятая (5ʹ) – у края хозяйственной ямы VIʹ; еще две (6ʹ, 7ʹ) выявлены на противоположном участке (между жилищами Г и Д). Они в плане округлые или овальные, с отвесными стенками, плоским, округлым или коническим дном. Диаметр ям 12,0–27,5 см, глубина от 7,0 до 50,0 см. Какой-либо системы в их расположении не прослеживается. Можно предположить, что ямы 2ʹ–5ʹ являлись частью столбовой конструкции, по-видимому тяготеющей к хозяйственно-бытовой яме VIʹ.

Изделия из камня

Коллекция каменных изделий из раскопа I 1973 г. насчитывает 660 экз. Они найдены в заполнении и на полу раскопанных участков жилищ, а также на межжилищных площадках.

Сырье (табл. 1). Доминирует алевролит различных серых оттенков. Характерны кремнистые изотропные породы разного цвета (кремни и кремнистые сланцы, кварциты, яшмоиды, халцедоны и т.п.), представленные преимущественно в виде среднего галечника. Использовались также песчаник, туф, в единичных случаях – роговик, базальт, гранитоид.

Первичное расщепление. Нуклеусы и микронуклеус, гальки со сколами, колотые гальки и плитки, дебитаж (отщепы и сколы) и пластинчатый комплекс (ножевидные пластинки, пластинчатые отщепы и сколы) составляют 508 экз. Зафиксировано 15 нуклеусов и микронуклеус (рис. 2, 1–3 ). Ядрищами служили в основном кремнистые (в т.ч. яшмовидные и халцедоновые), реже алевролитовые гальки размером преимущественно не более 5,5 см. Представлены одно- и двухплощадочные нуклеусы. Последние единичные. Площадки, как правило, ровные, иногда с естественной галечной поверхностью. По форме нуклеусы в основном неправильные подпризматические и клиновидные. Есть также гальки со сколами (16 экз.) и расколотые (20 экз.), колотые плитки (5 экз.).

Пластинчатый комплекс (рис. 2, 4 – 9 ) включает ножевидные пластинки (21 экз., в т.ч. четыре обломка), а также пластинчатые отщепы (34 экз.) и сколы (35 экз.). Пластинки в основном с неровными краями, двух- или трехгранные, пластинчатые отщепы и сколы преимущественно неправильной формы. Есть зазубрины, следы использования, ретушь. Представлены все размерные категории: очень крупные (более 5,0 см), крупные (до 5,0 см), средние (не более 4,0 см), мелкие (менее 2,0 см).

Отщепы (154 экз.) в основном средних размеров (не более 4,0 см), но есть также крупные (до 5,0 см)

и очень крупные (более 5,0 см). Довольно значительное их количество имеют зазубрины, следы использования; среди них выявлены отщепы с ретушью (7 экз.). Сколы (200 экз.), в т.ч. с ретушью (7 экз.), в основном технические с участками естественной поверхности и вторичные фронтальные без них. Есть довольно массивные (более 9,0 см).

Орудия и инструментарий. Орудия (76 экз.), их обломки (44 экз.) и заготовки (16 экз.) объединены в полиморфные группы на основании предположительного функционального назначения. Отдельно рассмотрен инструментарий, использовавшийся для изготовления орудий (десять целых экземпляров и шесть обломков).

Метательные орудия (рис. 2, 10 – 14 ) – наконечники стрел (шесть целых и две заготовки) и дротиков (два целых и три обломка) – изготовлены из кремнистых пород, в т.ч. халцедона, алевролита. Наконечники стрел двух типов. Первый – бифасы листовидной в плане формы с прямым основанием (подтип 1) и удлиненно-треугольной в плане формы с выемчатым основанием (подтип 2). Оформлялись они сплошной двусторонней струйчатой ретушью по всей поверхности и прио стряющей краевой по периметру. Второй тип – из отщепа ромбовидной в плане формы. Наконечники дротиков также двух типов. Первый – бифасы листовидной в плане формы с прямым основанием (подтип 1) или выделенным черешком (подтип 2). Изготовлены двусторонней оббивкой и подправлены двусторонней же краевой приостряющей ретушью. Второй тип – из пластинчатого отщепа листовидной в плане формы. Наконечники стрел длиной в основном 2,0–3,5 см, дротиков – ок. 7,0 см.

Таблица 1. Соотношение пород камня и каменного инвентаря, %

|

Наименование |

Артефакты первичного расщепления |

Дебитаж |

Пластинчатый комплекс |

Орудия, в т.ч. заготовки, обломки |

Инструментарий, в т.ч. обломки |

Итого |

|

Алевролит |

1,7 |

38,3 |

8,0 |

11,6 |

0,1 |

59,7 |

|

Песчаник |

3,3 |

3,3 |

– |

1,0 |

2,3 |

9,9 |

|

Яшмоид |

1,4 |

4,2 |

1,7 |

2,3 |

– |

9,6 |

|

Кремень |

1,2 |

2,0 |

3,2 |

3,2 |

– |

9,6 |

|

Кремнистый сланец |

0,1 |

4,6 |

0,6 |

1,2 |

– |

6,5 |

|

Халцедон |

0,8 |

1,0 |

– |

1,0 |

– |

2,8 |

|

Кварцит |

– |

1,2 |

– |

0,1 |

– |

1,3 |

|

Туф |

– |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

– |

0,3 |

|

Роговик |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

0,1 |

|

Базальт |

– |

– |

– |

0,1 |

– |

0,1 |

|

Гранитоид |

– |

– |

– |

0,1 |

– |

0,1 |

|

Итого |

8,6 |

54,7 |

13,6 |

20,7 |

2,4 |

100 |

3 cм

5 cм

1–32, 35, 36 33, 34, 37–48

Рис. 2. Изделия из камня.

1 - 3 - нуклеусы; 4 - 7 - ножевидные пластины; 8 , 9 - пластинчатые отщепы; 10 , 11 - наконечники стрел; 12-14 - наконечники дротиков ( 12 , 13 - обломки); 15 , 16 - ножи; 17 - заготовка ножа; 18 - резчик-проколка; 19 , 21 - проколки-скребки; 20 - резчик-скребок; 22 - 28 , 30 , 31 - скребки; 29 - нуклевидно-скребловидное орудие; 32 - заготовка скребка; 33 - выемча-то-скребловидное орудие; 34 - обломок стамески; 35 - скребло; 36 - 38 - тесла; 39-43 - топоры; 44 - землеройное орудие;

45 - обломок куранта; 46 - обломок навершия булавы; 47 - пест; 48 - лощило.

Режущие орудия (рис. 2, 15 – 17 ) – ножи (четыре целых экземпляра, семь обломков и три заготовки) – изготовлены из алевролита, кремня, яшм, реже туфа. Их длина до 7,0 см. Выделяются два типа ножей: 1) листовидные, слегка асимметричные в плане и линзовидные в сечении; 2) удлиненно-подтреугольные в плане. Первые – бифасы – оформлялись двусторонней уплощающей струйчатой и краевой приостряю-щей ретушью. Вторые – из отщепов – подработаны с брюшка по периметру краевой прио стряющей ретушью, иногда – со спинки струйчатой уплощающей. Это – «рыбные ножи». К режущим орудиям можно отнести также пластинчатые отщепы и сколы с характерными зазубринами и следами износа. Они зафиксированы в довольно большом количестве (17 экз.).

Проколки (пять целых и один обломок) изготовлены преимущественно из кремнистых пород. По форме в плане выделяются «угловые», «плечиковые» и с «носиком». Их длина в основном 2,0–3,5 см.

Скребловидные орудия (рис. 2, 22–33 , 35 ) – скребки (23 целых, 3 обломка, 6 заготовок), скребло, скреб-ловидные орудия (7 экз.). Материалом в основном служили кремнистые породы (в т.ч. кремнистый сланец, халцедон, яшмы), реже – алевролит, в единичных случаях – кварцит, песчаник. Скребки концевые, боковые, с концевым и боковым лезвиями, двухконцевые различных типов. Практически все они подработаны у лезвия краевой дорсальной ретушью, иногда довольно крутой (45°). Подавляющее большинство скребков длиной от 3,0 до 4,0 см. Скребло из массивного скола листовидной формы по периметру подработано краевой прерывистой приостряющей ретушью. Есть также скребловидно-нуклевидные, скребловидно-выемчатое и скребловидно-ударное орудия.

Рубящие орудия (рис. 2, 34, 36–43) – топоры (три целых и четыре обломка), тесла (3 целых, 11 обломков, заготовка), обломок стамески – изготовлены из алевролита, реже кремнистого сланца. Топоры оформлены оббивкой. Они двух типов: удлиненно-подпрямоугольные или удлиненно-подтрапециевид-ные в плане и подтреугольные или уплощенно-линзовидные в сечении. Лезвие подправлено одним, реже двумя, направленными друг к другу, сколами. Длина топоров 11,0–12,5 см. Тесла по технике обработки подразделяются на два типа: оформленные только оббивкой на гальках или массивных отщепах и изготовленные из галек оббивкой с последующей шлифовкой всей поверхности. Первые имеют удлиненно-подтрапециевидную или подпрямоугольную в плане форму и уплощенно-линзовидное или односторонневыпуклое сечение. Их лезвийная часть подправлена мелкими сколами. Тесла второго типа удлиненно-подтрапециевидные или подпрямоугольные в плане и прямоугольные или трапециевидные в сечении, слабоокруглые и прямые. Лезвия с симметричной и асимметричной заточкой. На них нередки следы износа. Длина сохранившихся экземпляров 7,5–10,0 см.

Комбинированные орудия (см. рис. 2, 18–21 ) – сочетающие несколько функций в одном инструменте (15 целых, обломок и 3 заготовки): нож-проколка, резчик-проколка, нож-скребок, скребок-проколка, нож-скребок-проколка. Размерами они 3,0–4,0 см, но есть и до 6,0–7,0 см. В качестве материала использовались кремнистые породы, реже алевролит.

Кроме описанных выше изделий, в коллекции есть четыре целых орудия, обломок бифаса и заготовка, чья функциональная направленность точно не определяется, а также топоровидные орудия (два целых и десять обломков), которые могли использоваться как мотыги или ударные инструменты, сломанный пополам курант и два песта (рис. 2, 44 , 45 , 47 ). Имеется также обломок навершия булавы, изготовленной из пористой породы типа базальта (рис. 2, 46 ).

Инструментарий представлен отбойником, отбойником-наковальней, наковальней-точилом и двумя обломками наковален. Найдены точильные камни (шесть целых и четыре обломка) и лощило (рис. 2, 48 ). Применялись плитки мелко- и среднезернистого песчаника. На их плоских поверхностях отмечены желобки-трассы, мелкие ямки, выбоины, сколы.

Таким образом, морфотипологический и функциональный анализ каменного инвентаря показал наличие в поселенческом комплексе как артефактов, относящихся к первичному расщеплению, так и орудий, инструментария. Что касается их культурно-хронологической принадлежности, то, скорее всего, основная часть орудий-бифасов относится к малышевской культуре, а шлифованные тесла и обломок стамески – к вознесеновской. Пластинчатый комплекс, судя по керамике, которая описана ниже, вероятно, связан с «кондонцами» и «белькачинцами».

Керамика

В материалах из вскрытой в 1973 г. части раскопа I имеется 3 730 экз. керамики: археологически целые сосуды, поддающиеся реконструкции, верхние, срединные и нижние части, разрозненные фрагменты венчиков, стенок и донцев от разных изделий. В основной массе фиксируется керамика среднего (малышевская и кондонская культуры, белькачин-ский комплекс), позднего (вознесеновская культура) и финального (финальнонеолитический тип) этапов неолита. Реконструкция технологии гончарного производства базировалась на результатах петрографического анализа (табл. 2), предполагающего изучение прозрачных шлифов керамики. Учитывались также данные бинокулярной микроскопии и рентгенофазового анализа.

Таблица 2 . Результаты петрографического анализа неолитической керамики из материалов раскопок 1973 г. (раскоп I)

|

Шифр шлифа |

Часть сосуда |

Состав ФМ |

Состав цемента |

Песок |

|||

|

Состав включений |

Размер, мм |

% |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Малышевская культура |

|||||||

|

С-1 |

Донце со стенкой |

Г + П |

Глина псаммито-алев-ритистая; бурая железистая |

Кварц, рудный минерал, редко – полевой шпат (плагиоклаз), калиевый полевой шпат |

0,5–1,0 |

10 |

|

|

С-2 |

Венчик |

Г + П |

+ По |

Глина псаммитовая; бурая железистая |

Обломки кристаллов кварца, плагиоклаза и рудного минерала, редко – биотита и гранита |

0,3–3,0 |

15 |

|

С-3 |

» |

Г + П |

Глина псаммитовая; бурая, темно-бурая сильножелезистая |

Рудный минерал, кварц, плагиоклаз |

0,2–3,0 |

20 |

|

|

С-4 |

» |

Г + П |

+ По |

Глина псаммитовая; темно-бурая очень железистая |

Кварц, рудный минерал, микроклин, ожелезненные обломки биотитового гранита |

0,2–3,5 |

15–20 |

|

С-5 |

Стенка |

Г + П |

+ Ш |

Глина псаммитовая, псаммито-алеврити-стая; бурая железистая |

Кварц, полевой шпат (плагиоклаз), рудный минерал, обломки черной железистой глины |

0,2 – 3,0÷4,0 |

15–20 |

|

Кондонская культура |

|||||||

|

С-6 |

» |

Г + По + П |

Глина псаммитовая; темно-бурая до черной очень железистая |

Обломки густо каолинизирован-ного слабо просвечивающего ожелезненного гранита, редко – чистые зерна кварца, каоли-низированные зерна полевого шпата, рудный минерал |

0,3–2,0 |

40 |

|

|

С-7 |

Венчик |

Г + П |

Глина черная очень железистая |

Пелитизированный и каолинизи-рованный полевой шпат, редко – чистые зерна кварца, рудный минерал |

0,2–3,0 |

70 |

|

|

С-8 |

» |

То же |

Глина лимонитизиро-ванная; буроваточерная очень железистая |

Обломки кристаллов пелитизиро-ванного, каолинизированного и ожелезненного по трещинам полевого шпата, рудного минерала, редко – зерна кварца |

0,2 – 2,0÷3,0 |

15 |

|

|

С-9 |

Стенка |

Г + Ш |

Глина черная железистая |

Обломки светло-бурой глины |

2,0÷3,0 – 5,0 |

40 |

|

|

С-10 |

Венчик |

Г + П |

То же |

Плагиоклаз, кварц и их сростки |

0,3–3,5 |

40 |

|

|

Белькачинский комплекс |

|||||||

|

С-11 |

Стенка |

Г + П + Ш |

Глина черная сильножелезистая |

Трещиноватые обломки кристаллов плагиоклаза и кварца, их сростки, а также изометричные и ленточные обломки бурой глины, единичный кристалл эпидота |

0,1–3,0 |

20 |

|

|

С-12 |

» |

Г + П |

То же |

Обломки кристаллов кварца и плагиоклаза, их сростки, единичное сферическое зерно рудного минерала |

0,2–2,0 |

20 |

|

|

С-13 |

» |

Г + П + Ш + По |

Глина алевритистая, гидрослюдистая; от светло-бурой до черной неравномерно железистая |

Редко – обломки плагиоклаза и кварца, округлые комочки черной глины (3 шт.) размером 2,0 × × 3,0 мм в светло-бурой глине, единичный обломок гидрослю-дизированной породы размером 2,0 × 4,0 мм |

0,2–1,0 |

20 |

|

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

С-14 |

Стенка |

Г + П + Ш |

Глина черная сильножелезистая |

Обломки кристаллов плагиоклаза и кварца размером 0,2–1,0 мм, а также бурой гидрослюдистой глины, не содержащей включения минералов, и светло-бурой глины, состоящей на 85 % из обломков кварца и плагиоклаза размером 0,2–3,0 мм; размер глинистых включений 1,0–3,0 мм |

0,2 – 1,0÷3,0 |

30 |

|

С-15 |

» |

Г + П |

Глина гидрослюдистая; бурая железистая Вознесеновская 1 |

Обломки кристаллов кварца и плагиоклаза, рудного минерала культура |

0,2–1,5 |

20 |

|

С-16 |

» |

То же |

Глина алевритистая, гидрослюдистая; бурая железистая |

Обломки кристаллов плагиоклаза, кварца и зерен рудного минерала |

0,2–1,5 |

30 |

|

С-17 |

Венчик |

Г + П + Ш |

Глина алевритистая; светло-бурая слабожелезистая |

Обломки кристаллов кварца и плагиоклаза, редко – комочки бурой глины без включений и светло-серой, светло-бурой глины с включениями (70–80 %) обломков кварца и плагиоклаза, единичный кристалл эпидота |

0,2–1,0 |

10 |

|

С-18 |

Стенка |

Г + П |

Глина бурая железистая |

Плагиоклаз, кварц, редко – зерна эпидота размером 2,0 × 3,0 мм |

0,2 – 1,0÷2,0 |

10 |

|

С-19 |

Донце со стенкой |

То же |

Глина алевритистая, гидрослюдистая; светло-бурая слабожелезистая |

Кристаллы плагиоклаза, кварца и их обломки |

0,2–1,5 |

10 |

|

С-20 |

Стенка |

Г + П |

Глина алевритистая; светло-бурая слабожелезистая Финальнонеолити |

Обломки кристаллов кварца, плагиоклаза и эпидота, редко – рудного минерала ческий тип |

0,2–1,5 |

15 |

|

С-21 |

Венчик |

То же |

Глина алевритистая, гидрослюдистая; светло-бурая, бурая |

Плагиоклаз, эпидот, кварц |

0,2–1,0 |

10 |

|

С-22 |

» |

» |

Глина темно-бурая, черная железистая |

Обломки плагиоклаза и кварца, сфен, эпидот |

0,2–1,0 |

10 |

|

С-23 |

» |

» |

Глина интенсивно ли-монитизированная, темно-бурая |

Единичные зерна плагиоклаза, кварца, рудного минерала, эпидот |

0,2–1,0 |

10 |

|

С-24 |

» |

» |

Глина алевритистая, гидрослюдистая; ли-монитизированная; бурая железистая |

Кварц, редко – плагиоклаз, эпидот |

0,2–1,0 |

10 |

|

С-25 |

» |

» |

Глина алевритистая; бурая, черная железистая |

Обломки кристаллов кварца и плагиоклаза |

0,2–3,0 |

30 |

Примечание : ФМ – формовочные массы, Г – глина, П – песок, По – породные обломки, Ш – шамот.

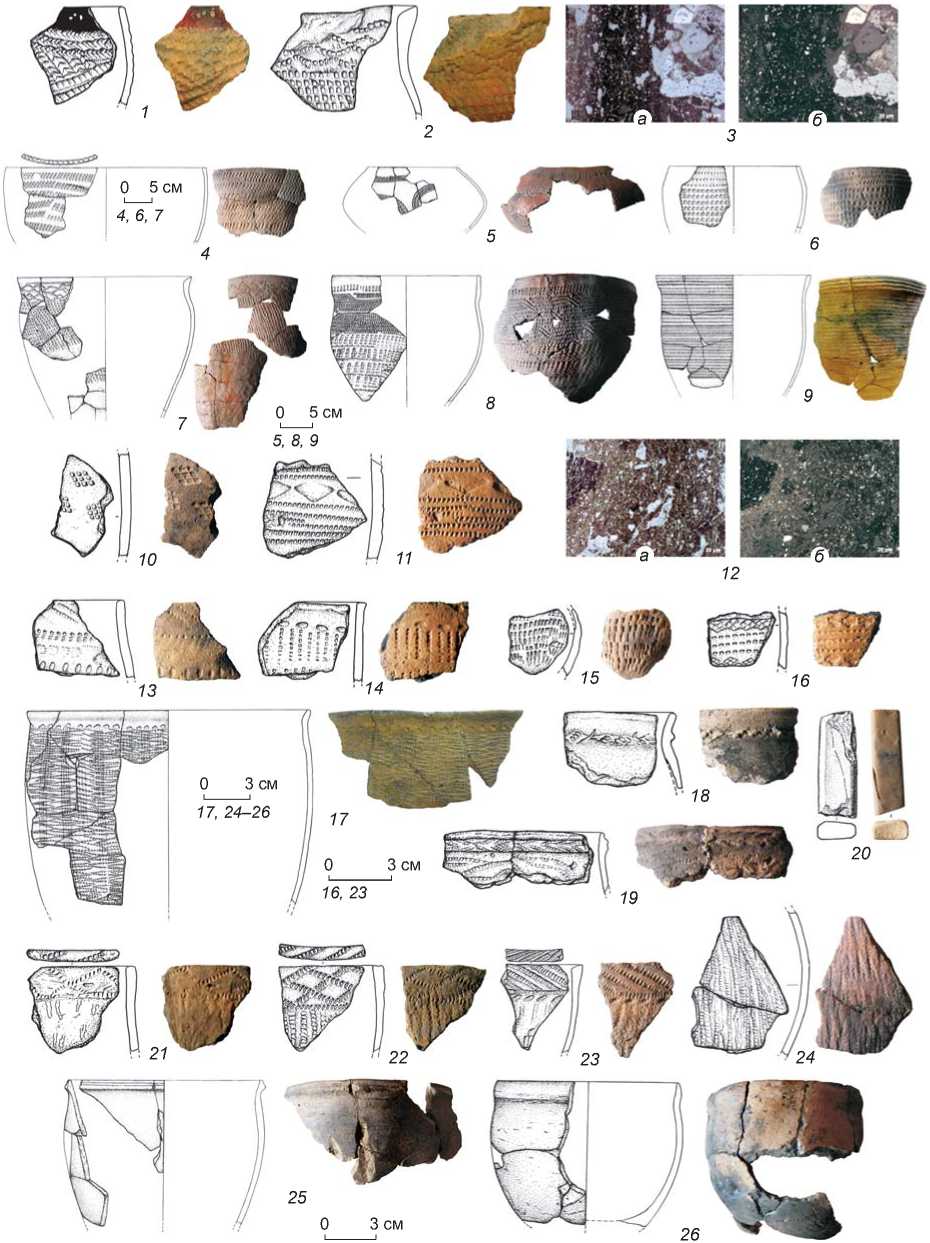

Малышевская культура (рис. 3, 1, 2, 4–9). Учтено 2 937 экз. керамики: 4 археологиче ски целых сосуда; 15 верхних и 2 нижние части; 336 фрагментов венчиков, 2 335 – стенок, 245 – донцев. Из них не орнаментировано 846 экз. Малышевская керами- ка обнаружена как в заполнении, так и на полу раскопанных участков жилищ, а также в межжилищном пространстве. В жилище В найдено 478 экз., Г – 196, Д – 1 303 экз., в межжилищном пространстве – 960 экз.

1, 2, 10, 11, 13–15, 18–22

Рис. 3. Керамика ( 1 , 2 , 4 - 11 , 13 - 19 , 21 - 26), керамический стержень ( 20 ) и фотографии шлифов ( 3 , 12 ) в поляризованном освещении ( б) и без него ( а ).

1 - 9 - малышевская культура; 10 - 16 - кондонская; 17-20 - вознесеновская культура; 21 - 24 - белькачинский комплекс;

25 , 26 - финальнонеолитический тип.

Технология (табл. 2). Традиции составления формовочных масс определяются как несмешанная (минералогенная) и смешанная (минералогенно-шамотная). Органические примеси в цементе петрографическим анализом не выявлены. Использовались три рецепта: глина + песок (два образца), глина + песок + породные обломки (два образца), глина + песок + шамот (один образец). Данные рентгеновской дифрактометрии в целом подтвердили результаты петрографического анализа. Поверхности готовых сосудов затирались, заглаживались, лощились, могли покрываться ангобом, окрашиваться красной краской, причем как изнутри, так и снаружи. Цветовая гамма керамики разная – от светлых охристых оттенков (желтых, красноватых, оранжевых, светло-коричневых) до темных (темно-коричневых и темно-серых, почти черных). Это показывает, что режим обжига был окислительным при температуре не более 700 °С. Зафиксировано использование приема «задымления».

Конструирование и морфология . При формовке сосудов применялись донный и донно-емкостный начин, ленточный и жгутовой, кольцевой и спиральный налеп. Ширина лент тулова зависела от величины изделия, но в среднем со ставляла от 4,0–5,0 до 6,0–7,0 см. Венечная лента могла быть 1,5–2,0 см. Формы и размеры сосудов варьируют. Представлены изделия с горловиной и без нее, открытой и закрытой формы, от миниатюрных до довольно крупных. Венчики прямые, загнутые вовнутрь или отогнутые наружу; верхний срез округлый, при-остренный, уплощенный или скошенный. Использовался прием подтачивания верхнего края либо внешнего бортика. Донца плоские.

Орнаментика . Представлены обе разновидности рельефа, а также плоскостной декор. Самыми часто встречающимися технико-декоративными элементами являются оттиски гребенчатого штампа (двух – пятизубчатого по преимуществу) и отступающей лопатки (угольчатые и скобковидные). Есть также различные по форме оттиски зубчатого колесика, пальцевые и ногтевые вдавления, налепные валики (прямые, в т.ч. с карнизом, и волнистые), прочерченные линии и желобки, разнообразные насечки, наколы и др. Все они компоновались в различные мотивы и составлялись в простые и сложные орнаментальные композиции.

Функции . Достаточно четко выделяются две группы керамики: бытовая и ритуальная. На первую указывает наличие нагара как снаружи, так и изнутри, иногда сильного; на вторую – окрашивание изделий изнутри.

Таким образом, керамика малышевской культуры отличается выдержанностью основных признаков и может рассматриваться как единый комплекс развитого этапа гончарной традиции. Следует, тем не менее, отметить наличие в ее составе довольно значительного количества фрагментов сосудов т.н. бойс-манского типа, выделяющихся в первую очередь по своим декоративным характеристикам.

Кондонская культура (рис. 3, 10 , 11 , 13 – 16 ). Керамика отмечена в небольшом количестве. Всего найдено 163 фрагмента: 11 – венчиков, 121 – стенок, 31 – донцев. Из них 130 экз. не орнаментированы. В заполнении жилища В выявлено 34 фрагмента (чуть менее половины (16 экз.) – в кв. И/45), Г (кв. Б/33, Г/32) – 3 экз., Д – 109 (почти треть (31 экз.) – в кв. Б, В/36–38); остальные – в межжилищном пространстве (половина из них – в кв. Ж/34).

Технология (табл. 2). Традиции составления формовочных масс можно определить как несмешанные – минералогенную и шамотную. Каких-либо органических включений петрографическим анализом не выявлено. Основной рецепт – глина + песок (три образца). Единичными образцами представлены еще два: глина + породные обломки + песок и глина + шамот. Данные дифрактометрии в целом подтвердили результаты петрографического анализа. Обработка поверхностей готовых изделий включала затирание, заглаживание, покрытие ангобом, реже – лощение. Цвет керамики серый или темно-серый изнутри и в изломах, желтоватый или красноватый на внешних поверхностях. Это показывает, что для обжига использовался окислительно-восстановительный режим при температуре 650–700 °С. Применялся прием «закаливания».

Конструирование и морфология . Для лепки использовались донный и донно-емкостный начин, ленточно-кольцевой (фиксируется распайка по лентам не менее 6,0 см шириной) и, возможно, лоскутный налеп. Сохранность кондонской керамики не позволяет дать точную характеристику морфологии сосудов. Предположительно это изделия с горловиной и без нее, закрытой формы, малых и средних размеров. Венчики у них прямые или слегка отогнутые наружу, обрез устья уплощен или скруглен, донца плоские.

Орнаментика . Отмечен только углубленный рельеф, о ставленный преимущественно оттисками многозубчатой гребенки и фигурного штампа (в основном в виде ромбов). Ведущие мотивы – подобие сетки-«плетенки» в обрамлении параллельных горизонтальных прямых линий или без таковых.

Функции . Вся посуда относится к разряду бытовой. Характерно наличие нагара, порой сильного, как снаружи, так и изнутри черепков.

Итак, керамика кондонской культуры в малышев-ских жилищах и межжилищном пространстве – свидетельство, вероятно, крайне непродолжительного пребывания небольшой группы ее носителей. Эта керамика занимает промежуточное положение между ранним и поздним вариантами гончарной традиции данной культуры.

Вознесеновская культура (рис. 3, 17 – 19 ). Керамика найдена в количестве 401 экз. Это археологически целый сосуд, верхние части (4 экз.), фрагменты венчиков (45 экз.), стенок (312 экз.) и донцев (39 экз.). Большая часть керамики (290 экз.) без орнамента.

Технология (табл. 2). Традиции составления формовочных масс определяются как смешанные – ми-нералогенно-органогенная и минералогенно-шамот-но-органогенная. Основной рецепт – глина + песок + органическая примесь (четыре образца). Единичным образцом представлен еще один: глина + песок + шамот + органическая примесь. Петрографический анализ каких-либо органиче ских включений в цементе не выявил, но в целом шлифы с вознесеновской керамики отличались плохим качеством. Визуально и с помощью бинокулярной микроскопии было установлено, что в качестве добавок активно использовались пресноводные моллюски (раковины и тело). Данные рентгеновской дифрактометрии в целом подтвердили результаты петрографического анализа. Поверхности готовых изделий затирались и заглаживались, редко – лощились. Цвет керамики серый или темно-серый изнутри и в изломах, желтовато-серый, серо-коричневый снаружи. Это показывает, что при обжиге использовался окислительно-восстановительный режим при температуре 650–700 °С.

Конструирование и морфология . Для лепки использовались емкостно-донный начин и ленточнокольцевой налеп. Ширина лент тулова в среднем 3,5–4,5 см, венчика 1,0–1,5 см. Представлены в основном сосуды с горловиной, закрытой формы, средних и крупных размеров. Венчики чаще всего отогнуты наружу, очень редко прямые; обрез устья приострен или закруглен. Донца плоские.

Орнаментика . Отмечаются две разновидности рельефа: углубленный создавался в основном оттисками многозубчатой гребенки, зубчатого колесика или прочерчиванием; выпуклый – налепом. Первый характерен для тулова сосудов, которое могло быть покрыто вертикальным, реже горизонтальным зигзагом, но могло оставаться и гладким. Налеп использовался для декорирования внешнего бортика венчиков.

Функции . Вся керамика бытовая. Нередко снаружи и/или изнутри черепков фиксируется слой довольно сильного нагара.

В целом в керамическом комплексе вознесенов-ской культуры из раскопа I 1973 г. достаточно четко выделяются две группы изделий. Для первой характерны довольно плотное тесто с незначительной органической примесью и декорирование тулова сосудов вертикальным зигзагом. В составе второй группы по декоративным признакам можно выделить две подгруппы: с орнаментом на тулове и без такового. В целом для этой керамики характерны рыхлое тесто с обильной органической примесью; валик с прочер- ченными поверх желобками и наклонными оттисками многозубчатой гребенки на внешнем бортике, реплики вертикального и/или горизонтального зигзага на тулове. Последнее, как указывалось выше, могло быть также не орнаментировано. Все это позволяет сделать вывод о двух или даже трех разновременных эпизодах миграции носителей вознесеновской культуры на о-в Сучу.

Белькачинский комплекс (рис. 3, 21 – 24 ). Представлен 98 экз. керамики, из которых 10 фрагментов венчиков, остальные – стенки. В заполнении жилища В (кв. И/42–45) найдено 30 обломков, Г (кв. А/31) – 3 экз., Д (в разных квадратах) – 17; остальные – в межжилищном пространстве (в основном в кв. Ж, З/41, 42).

Технология (табл. 2). Определяются несмешанная (минералогенная) и смешанная (минералогенно-ша-мотная) традиции составления формовочных масс. Использовались три рецепта: глина + песок (два образца), глина + песок + шамот (два образца), глина + песок + породные обломки + шамот (один образец). Данные рентгеновской дифрактометрии в целом подтвердили результаты петрографического анализа. Поверхности готовых сосудов заглаживались и выбивались. Цвет керамики в основном коричневый, серо-коричневый. Режим обжига определяется как окислительный при температуре не более 800 °С. Использовался прием «задымления».

Конструирование и морфология . При формовке сосудов применялся ленточно-кольцевой и спирально-жгутовой налеп. Ширина лент зависела от размеров емкостей. Морфология изделий в силу сильной фрагментированности керамики определяется приблизительно. Скорее всего, это были сосуды открытой и закрытой формы, со слегка выделенной горловиной, средних и крупных размеров. Венчики прямые, загнутые вовнутрь или отогнутые наружу; верхний срез округлый, приостренный, уплощенный либо скошенный. Донце круглое или округло-приостренное (с «шипом»).

Орнаментика . Венчики украшены налепным валиком, поверх которого могли также наноситься оттиски зубчатого колесика или многозубчатой гребенки, образующие линии (прямые, наклонные), сетку. Стенки орнаментированы шнуровыми оттисками с небольшими модификациями.

Функции . Вся керамика относится к бытовой сфере. На части фрагментов снаружи и изнутри отмечен нагар.

Таким образом, керамика белькачинского типа представляет однородный, выдержанный по основным признакам комплекс. Ее локализация в раскопе, а также незначительное количество позволяют говорить об одномоментном и очень непродолжительном посещении острова создателями данного керамического комплекса.

Финальнонеолитический тип (рис. 3, 25 , 26). Выявлено 63 экз. керамики этого типа: 2 археологически целых сосуда, 3 фрагмента венчиков, 49 - стенок, 9 - донцев. В заполнении жилища В найдено 19 экз. (подавляющая часть (17 экз., в т.ч. сосуд) -в кв. И/42-45), Г - 18 (половина из них - в кв. Б-Г/31), Д (в разных квадратах) - 12, в межжилищном пространстве (кв. Д-Е/43, 44, З/38, И/39) - 14 экз.

Технология (табл. 2). Традиция составления формовочных масс была смешанная - минералогенноорганогенная. Единственный рецепт - глина + песок + органическая примесь. Петрографический анализ каких-либо органических включений в цементе не выявил, но шлифы с финальнонеолитической керамики были крайне плохого качества. Визуально и с помощью бинокулярной микроскопии установлено, что в качестве добавок активно использовались пресноводные моллюски (раковины и тело). Данные рентгеновской дифрактометрии в целом подтвердили результаты петрографического анализа. Для обработки поверхностей использовались такие приемы, как затирание, заглаживание, лощение, покрытие ангобом. Цвет керамики серый или темно-серый изнутри и в изломах, желтовато-серый, серо-коричневый снаружи. Это показывает, что при обжиге использовался окислительно-восстановительный режим (температура 650-700 °С).

Конструирование и морфология . Для лепки сосудов применялись донный и донно-емкостный начин, ленточно-кольцевой налеп. Ширина лент тулова в среднем 4,0-4,5 см, венчика - 1,0-1,5 см. Представлены сосуды средних и крупных размеров. Все они закрытой формы, с горловиной. Венчики отогнуты наружу; обрез устья приострен или закруглен. Донца плоские.

Орнаментика . Керамика декорирована только прямым налепным валиком (монолитным или рассеченным одним-двумя прочерченными желобками) по внешнему бортику венчика. Остальная часть изделий оставлена гладкой.

Функции. Вся керамика была бытовой, на что указывает нагар с внутренней стороны.

Наличие некоторых технологических, морфологических и декоративных признаков сходства керамики финальнонеолитического типа с вознесеновской позволяет предположить, что субстратом для нее послужила именно вознесеновская гончарная традиция. Открытым пока остается вопрос о привнесенном в последнюю инокультурном компоненте.

Кроме описанных неолитических комплексов, зафиксировано 66 экз. керамики раннего железного века (польцевская культура). Это главным образом разрозненные фрагменты стенок (51 экз.) темно-коричневого и серого цвета, украшенных рассеченными налеп-ными валиками, ногтевыми вдавлениями. Почти все они найдены в верхней части заполнения жилища Д (25 экз.) и межжилищном пространстве (26 экз.). Есть также два фрагмента позднесредневекового сосуда.

Предметы искусства, культа, орнаментиры

В раскопе, преимущественно в супесчаном заполнении жилищ, обнаружено 17 предметов (в основном обломки) из обожженной глины, относящихся к малы-шевской и вознесеновской культурам. Среди них три керамических стерженька (рис. 3, 20 ), четыре обломка антропоморфных скульптурок (один фрагмент - верхняя половина женской головы фаллической формы, остальные - части туловища) [Медведев, 2011, рис. 1, 2 ] и один (часть туловища и нога) - зооморфной (вероятно, изображения медведя). Из шести пряслиц (два целых и четыре фрагмента) малышевской культуры четыре сделаны из керамических черепков с отпечатками гребенки, а два специально изготовленные: одно оформлено по краю подовальными насечками, другое украшено крестообразной (?) композицией из невысоких валиков с нанесенными поверх оттисками зубчатого колесика. Последнее пряслице, видимо, имело также культовое назначение (чуринга?) [Медведев, 2002]. Культовым солярным предметом было, вероятно, и довольно крупное керамическое кольцо (сохранился небольшой фрагмент). К малышевской культуре относятся два керамических штампа для орнаментации: зубчатое колесико и округлый стерженек, один торец которого почти круглой формы, другой -в форме ромба, оба рассечены резными крестами.

Обсуждение и выводы

Одним из важных результатов раскопок на о-ве Сучу в 1973 г. стало подтверждение полученной годом раньше [Окладников, Медведев, Филатова, 2015, с. 61] информации о нахождении в юго-восточной части острова на дне широкой лощины остатков жилищ малышевской культуры, а также материальных следов ряда других неолитических культур. Кроме участка жилища В, выявленного в 1972 г., в раскопе 1973 г. были исследованы небольшой сегмент жилища Г, значительная часть жилища Д и пространство между ними. Все названные жилища относятся к малышев-ской культуре, поэтому подавляющее большинство находок связано именно с ней. Так, на полу, в заполнении жилищных котлованов и рядом с ними была обнаружена керамика в количестве 2 937 экз. (из 3 730 экз. в раскопе). Можно предположить, что одна из первых полученных на памятнике радиоуглеродных дат 5 830 ± 65 л.н., или 3 880 ± 65 лет до н.э. (СОАН-843), скорее относится к жилищу Д, поблизости от которого был собран уголь для анализа.

Планиграфический анализ раскопанных участков жилищ показал, что они имели свои конструктивные особенности. Отмечается существенная разница в глубине исследованных жилищных котлованов. У двух (В и Г) она довольно значительная – до 2,0 м от поверхности, третий (Д) неглубокий. Разнятся бортики-плечики: пологие в жилищах В и Д, крутые в жилище Г. Внутри жилищных котлованов В и Г имеются уступы, тогда как в жилище Д нет. Еще одной отличительной чертой последнего было заметное повышение уровня пола от центра к стенам. В целом указанные особенности жилых сооружений характерны для ма-лышевской культуры, носители которой строили жилища не только значительные по размерам с уступами внутри, но и относительно небольшие без уступов. Заметим, что последние типичны также для кондонских строительных традиций.

Орудийный набор поселенческого комплекса указывает на комплексный характер хозяйства древних жителей о-ва Сучу. Представлены орудия охоты, рыбной ловли, а также предназначенные для переработки добытой дичи и рыбы. Есть инструменты для обработки камня, дерева, кости. Целый комплект орудий так или иначе связан с переработкой продуктов собирательства, землеройными занятиями. Все это позволяет сделать вывод, что у неолитического населения острова к IV тыс. до н.э. сформировался хозяйственно-культурный тип охотников на таежного зверя, рыболовов и собирателей, характерный для обитателей долин крупных рек.

По результатам анализа керамики прослеживается определенная разница керамических комплексов разной культурной принадлежности: в выборе типа глин и составе формовочных масс, обработке поверхностей изделий и режиме обжига. Есть признаки сходства и отличия в конструировании сосудов и их морфологии. Изучение орнамента выявило ярко выраженную культурную «индивидуальность» каждого керамического комплекса.

В эпоху неолита о-в Сучу не только являлся местом постоянного долговременного обитания носите- лей малышевской культуры, но и был часто посещаем инокультурными группами. В течение неолитического времени, по-видимому, имело место несколько волн миграций как нижнеамурского, так и пришлого внутриматерикового и островного, главным образом сахалинского, населения.

Раскопки на о-ве Сучу в 1973 г. дали важный материал, прежде всего керамический, вносящий новые штрихи в характеристику амурского неолита.

Список литературы Некоторые итоги междисциплинарных исследований материалов с острова Сучу (1973 год, раскоп I)

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги) // История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф. - Новосибирск, 2002. - Т. II. - С. 53-66.

- Медведев В.Е. Отчет о раскопках на острове Сучу в 1995 г. Хабаровский край // Архив ИА РАН. Р-1. № 19584. 75 л.

- Медведев В.Е. Амурские чуринги // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Культура, наука, образование. - 2002. -№ 3. - С. 11-15.

- Медведев В.Е. Скульптурные изображения с острова Сучу // Древности по обе стороны Великого океана. -Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та. - 2011. -С. 8-15. - (Тихоокеанская археология; вып. 21).

- Окладников А.П. Отчет о раскопках неолитического поселения на о-ве Сучу Хабаровского края в 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5072. 34 л.

- Окладников А.П. Отчет о раскопках неолитического поселения на о-ве Сучу в 1974 году // Архив ИАЭТ СО РАН. 57 л.

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г.) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - Т. 43, № 3. - С. 50-63.

- Орлова Л. А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. - Ч. 2. -С. 207-232.