Некоторые итоги мониторинга писаниц на смоленских скалах (Забайкальский край)

Автор: Ячменв О.Ю., Власенко Д.Е.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 10-4 (97), 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе рассматривается археологический объект, представленный наскальным искусством. Памятник расположен в урочище «Смоленские скалы». Возраст древних рисунков предварительно определяется эпохой бронзы (1 тыс. до н.э). Проведена сравнительная характеристика писаниц Смоленских скал с памятниками соседних территорий. Значимость данного объекта обусловлена его близостью к столице Забайкальского края, что делает его привлекательным для туризма. Поэтому вопрос о сохранности рисунков приобретает особую актуальность, несмотря на то, что в настоящее время памятник не подвергается непосредственной угрозе. Отмечается уникальность самих рисунков, в частности изображение марала, поскольку изображения северных оленей на скалах в таежной зоне Забайкалья встречаются довольно редко.

Смоленские скалы, д.а. пуховской, писаницы, антропоморфные фигурки, марал, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/170207027

IDR: 170207027 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-4-70-74

Текст научной статьи Некоторые итоги мониторинга писаниц на смоленских скалах (Забайкальский край)

Смоленские скалы – это скальный массив, расположенный в 10 км к северо-востоку от Читы, на вершине сопки с абсолютной отметкой 1080,8 м. Рисунки, нанесенные на поверхность данных скал, были известны местным краеведам ещё с нач. 1980-х гг. В 2009 году писаницы зафиксировал Д.А. Пуховский [1, с. 268].

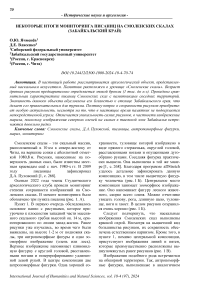

Осенью 2022 года члены Студенческого археологического клуба провели мониторинг степени сохранности изображений на Смоленских скалах. В момент мониторинга было обозначено три пункта писаниц (рис. 1. А).

Пункт 1. В первую очередь обследовалось основное панно с рисунками, которое приурочено к плоскостям западной части массивного скального гребня высотой ок. 14 м, ориентированного по линии запад-восток. Ранее рисунки уже изучались, во время чего были выявлены, на высоте 1-2 м от подножия скалы, три антропоморфные фигуры и одно зооморфное изображение (олень или лось). Верхнее изображение напоминает клиновидную фигурку с круглой головой, расставленными ногами и гипертрофированно удлиненной левой рукой. В центре композиции две антропоморфные фигурки. Одна хорошей со- хранности, туловище которой изображено в виде прямого стерженька, округлой головой, расставленными ногами и опущенными дугообразно руками. Соседняя фигурка практически выцвела. Она выполнена в той же манере [1, с. 268]. Благодаря программе aDStretch удалось детальнее зафиксировать данную композицию, в том числе выцветшую фигурку человечка (рис. 1 Б). Центральное место композиции занимает зооморфное изображение. Оно напоминает фигуру лесного животного, скорее всего оленя. Можно отчетливо увидеть голову, рога, длинную шею, туловище, ноги и хвост. В целом рисунок сохранился очень хорошо (рис. 1 Б).

Следует подчеркнуть, что наскальные изображения Смоленских скал выполнены красной охрой. Несмотря на выцветший вид большинства рисунков, их сохранность обеспечена естественным карнизом. Кроме того, в пункте 1, помимо центральной композиции, присутствуют изображения линий и пятен, которые преимущественно расположены вышеупомянутых ранее рисунков (рис. 1 В).

Изображения подобного рода встречаются на обширной территории. Так, антропоморфные фигурки, выполненные в аналогичном стиле и манере, можно обнаружить на памятниках Бага-Байца, Наран-Хабсагай, Хотогой-Хабсагай, Сали [7, с. 174-210] в Западном Забайкалье; Бараун-Кондуй, Малый Улистай, Бутиха [4, с. 165, 2010, с. 213-214] в Восточном Забайкалье и на других объектах. Сложно сказать, что из себя представляет основная композиция с точки зрения интерпретации (рис. 1. Г). Можно предположить, что она представляет собой сцену реальной охоты или прообраза ритуальных действий. Мотивы охотничьей магии широко распространены в наскальном искусстве Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока. Например, на центральной композиции Бутихи ярко выражена сцена охотничьей магии: охотник с луком и стрелой направлен на северного оленя [7, с. 230; 4, с. 164]. На писанице Кюнкю изображение лося сопровождается фигурой мифического существа, возможно, олицетворяющего местного духа древних людей. Вероятно, художник стремился изобразить покровителя охоты, крадущегося к добыче [3, с. 198]. Однако, это лишь одна из возможных интерпретаций.

С древнейших времён человек стремился запечатлеть сцены охоты в своём искусстве. Центральными элементами таких изображений являются два основных компонента: охотник (который может быть представлен как человек, антропоморфная фигура, мифическое существо или хищник) и добыча (обычно животное, например, лось, олень, бык, кабан). Часто на этих изображениях присутствует также шаман. Ярким примером подобной сцены служат древние рисунки Шаманской Горы (Западное Забайкалье), где рядом с изображением загонной охоты родовой общины можно различить две фигуры шамана. Одна из них встроена непосредственно в композицию, другая же расположена на некотором расстоянии, словно завершая ритуальное действо, направленное на успешную охоту [2, с. 4]. Изображения шаманов широко распространены в Восточном Забайкалье (Забайкальский край), в частности, в бассейнах рек Хилок, Чикой, Онон и Чара [8, с. 206]. Исходя из этого, можно предположить, что данные рисунки имели как практическое, так и магико-религиозное значение. В случае с петроглифами на Смоленских скалах, роль охотника может играть антропоморфная фи- гура с удлинённой левой конечностью, возможно, символизирующей лук.

С животными связано огромное количество мифов и легенд. Вокруг животных, используемых в охотничьей магии, существует множество легенд у различных народов мира, включая Россию. Особенно ярко это проявляется в хозяйственной и духовной культуре эвенков-ороченов. По мнению А.И. Мазина, одомашнивание оленей тунгусоязычными племенами началось в глубокой древности (примерно V век до н.э.). Олени являлись объектом охоты, но прежде всего использовались как средство передвижения. Кроме того, олень играл важную роль в верованиях и обрядах. Считалось, что марала могут использовать для транспортировки душ умерших предков мугды в мир буни. Эвенки-орочоны запрещали убивать домашнего оленя с помощью лука или ружья, его закалывали ножом или специальной заостренной палкой. Продажа оленей была запрещена, их дарили или обменивали. Все верования и обряды эвенков-орочонов, связанные с оленеводством, были направлены на сохранение или увеличение поголовья оленей. Лоси также считались священными животными и являлись духовными покровителями. С ними связано много легенд и поверий. Исследователь приводит пример одной легенды, согласно которой лось-буга украл солнце. На землю наступила тьма, и только благодаря отважным охотникам удалось вернуть солнце на небосвод. А.И. Мазин находит отражение этой легенды на Майской писанице, расположенной на правом берегу реки Алдан.

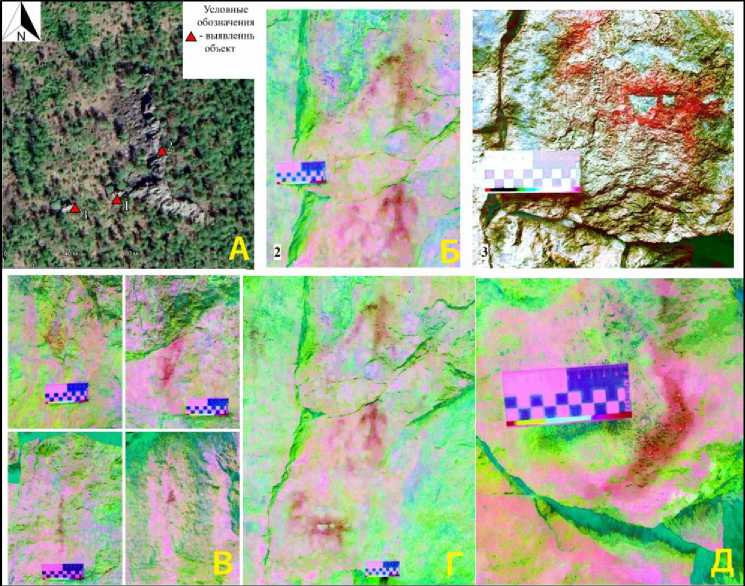

Пункт 2 расположен северо-восточнее пункта 1 на расстоянии 300 м. Объект представлен одиночным изображением зооморфного существа, стилистически напоминающего птицу с размахом крыльев приблизительно 12-15 см. Изображение выполнено яркой красной охрой и сохранилось благодаря своему наклонному положению. Доступ к данному пункту затруднен из-за наличия скальных обвалов у подножия возвышенности (рис. 1. Д). Голова птицы слабо выражена и поднята вверх, крылья подогнуты, что создает впечатление полета. Хвост представлен небольшим ромбовидным выступом. В целом изображение напоминает луну в определенной фазе. Объект был обнаружен студентами

Забайкальского государственного университета в период с 2010 по 2015 гг.

А.П. Окладников классифицировал изображения птиц как принадлежащие к селен-гинской группе петроглифов, которая характеризуется наличием оградок, заполненных антропоморфными фигурами, пятнами или птицами, а также изолированными изображениями птиц. Он считал, что эти рисунки могли иметь ритуальное значение, связанное с охотой. Подобные изображения птиц также встречаются в таёжной группе писаниц, выполненных в лунообразном стиле, что соотносится с рисунками на Смоленских скалах [7, с. 66-72, 129].

Пункт 3, расположенный в 300 м к западу от пункта 1, данный объект представляет собой фрагмент изображения на небольшом изолированном скальном останце. В результате обрушения практически всей поверхности скалы сохранилась лишь незначительная часть изображения, напоминающая очертание остроконечного образования, выполненного в насыщенном красном цвете. С учетом масштабов обрушения не исключено, что основная часть изображений может быть погребена под обломками скального массива. Данный объект был идентифицирован в ходе мониторинговой деятельности в 2022 г.

На сегодняшний день точная датировка наскальных изображений Смоленских скал не установлена ввиду отсутствия археологических раскопок на этом памятнике. Тем не менее, сравнительный анализ изображений со сходными памятниками соседних территорий позволяет сделать некоторые предположения о их возрасте.

Анализ отдельных фигур приводит к следующим выводам. А.П. Окладников предпо- лагал, что изображение оленя характерно для селенгинской традиции, относящейся к ранней бронзовой эпохе (вторая половина II тысячелетия до н.э.). Однако стиль изображения оленей в этой традиции несколько специфичен и ближе к культуре плиточных могил, чем к изображениям на Смоленских скалах [7, с. 77, 89]. По мнению исследователя, изображения оленей наиболее распространены в таёжной (лесной) традиции забайкальских писаниц. Как правило, такие рисунки находятся в труднодоступных таёжных районах. Например, на писанице Судунтуй изображён олень (вероятно, самка) без рогов, выполненный в манере, схожей с рисунками на Смоленских скалах. А.П. Окладников отмечает некоторое сходство в изображениях оленей между се-ленгинским и таёжным стилями по способу передачи тела, но такие случаи встречаются редко. Это объясняется тем, что, вероятнее всего, обе традиции сосуществовали в определённый исторический период [7, с. 129-133, 220].

А.И. Мазин считал, что оленеводческие сцены появились на территории Забайкалья в эпоху неолита (начало II тысячелетия до н.э.), так же, как и клиновидные фигурки антропоморфов. По его мнению, оленеводческий стиль является частью таёжного стиля, возникшего не ранее V тыс. до н.э. В рамках таёжного стиля, до выделения из него оленеводческого и охотничьего стилей, также присутствовали изображения оленей, но, по всей видимости, независимо от сцен охоты [6, с. 81-88]. Таким образом, предположительно, возраст данных рисунков может варьироваться от эпохи неолита до бронзового века (нач. II тыс. до н.э. – I тыс. до н.э.).

Рис. 1. А. Расположение пунктов. Б. Группа антропоморфных фигур и изображение марала.

В. Изображения линий и пятен. Г. Вид на основную композицию. Сцена охоты.

Д. Орнитоморфная фигура.

Резюмируя отметим, что писаницы на Смоленских скалах представляют собой археологический объект исключительной ценности, обладающий значительным потенциалом для будущих исследований. На сегодняшний день на территории Смоленских скал идентифицированы три участка с древними изображениями. Основной пункт (пункт 1) сохранился в удовлетворительном состоянии, за исключением некоторых фрагментов. Второй пункт также демонстрирует хорошую сохранность благодаря своей изолированности. Вероятно, третий участок был утрачен вследствие обвалов скальных пород. Для точной датировки наскальных изображений и их интерпретации с культурологической точки зрения требуются дополнительные исследования.

Список литературы Некоторые итоги мониторинга писаниц на смоленских скалах (Забайкальский край)

- Верещагин С.Б., Пуховской Д.А. Смоленские скалы // Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. - Новосибирск: Наука, 2011. - 286 с.

- Константинов А.В., Пономарева И.А. Новая таёжная писаница Забайкалья: на перекрёстках времени и пространства // Гуманитарный вектор. Т. 14. - Чита: ЗабГУ, 2019. - С. 15-27. EDN: NYRWYZ

- Кочмар Н.Н. Писаницы Якутии. - Новосибирск: ИАиЭ СО РАН, 1994. - 262 с.

- Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья. - Новосибирск: Наука, 1986. - 259 с.

- Мазин А.И. Традиционные верования и обряды эвенков-ороченов (конец XIX - нач. XX в.). - Новосибирск: Наука, 1984. - 201 с.

- Мазин А.И. Древние святилища Приамурья. - Новосибирск: Наука, 1994. - 241 с.

- Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья в 2-х ч. Ч. 2. - Ленинград: Наука, 1970. - 264 с.

- Ячменёв О.Ю. Антропоморфные фигуры в наскальном искусстве Восточного Забайкалья (Забайкальский край) // Материалы LXII Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Кызыл, 22-24 сентября 2022 г. / отв. ред. К.А. Бичелдей, П.В. Мандрыка. - Красноярск: СФУ, 2022. - С. 203-207.