Некоторые наблюдения о внутривальных каркасах домонгольских укреплений

Автор: Моргунов Ю.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Ю.Ю. В статье Моргунова обсуждаются каркасные конструкции, обнаруженные внутри укреплений домонгольского периода. В средневековых Руси оборонительные сооружения состояли в основном из земляных валов. Традиционно считается, что средневековые русские укрепления были построены только из земли, хотя в некоторых случаях они содержат бревенчатые конструкции. Автор показывает, что наши идеи по этому вопросу зависят от состояния сохранения древесины, а также от методического уровня раскопок. Колючая древесина намного лучше сохранилась, но тщательные исследования дают возможность проследить остатки деревянных конструкций, не затронутых огнем, даже на валах, построенных из песчаной почвы, проницаемой для воды.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328411

IDR: 14328411

Текст научной статьи Некоторые наблюдения о внутривальных каркасах домонгольских укреплений

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ О “ВНУТРИВАЛЬНЫХ КАРКАСАХ” ДОМОНГОЛЬСКИХ УКРЕПЛЕНИЙ

Земляные валы являются основной приметой остатков древних укреплений. Они до сих пор вызывают пристальный интерес и не стихающую полемику относительно их назначения и первоначального вида.

Внутри этих насыпей, порой достигающих десятиметровой высоты, нередко прослеживаются остатки обугленных бревенчатых конструкций. Они бывают единственными или многократно наслоенными друг поверх друга, что говорит о череде перестроек и реконструкций оборонительных сооружений. В иных случаях плотный грунт сохраняет оттиски бревен, но чаще в поперечных разрезах валов прослеживаются лишь прослойки угля с золой или полосы древесного тлена. При качественной сохранности эти сооружения распознаются как цепочки дубовых срубов, плотно забутованных материковым грунтом: по летописным ассоциациям их именуют “городнями”.

Давно подмеченная сложность внутривальных устройств породила множество противоречивых мнений об их функциональной нагрузке. Одни исследователи принимали их за каркасы, предназначенные для закрепления насыпей и поддержания заданной крутизны их склонов. Эти ученые принимали валы за самостоятельные и специально создававшиеся укрепления. Другие считали их фундаментами стен, возводившихся на гребнях валов, или наоборот, остатками стен, руины которых приняли валообразное сечение. Известны и соображения, примирявшие разные точки зрения (Довженок, 1950. С. 53; Раппопорт, 1956. С. 72, 107, 122; Куза, 1985. С. 169; Борисевич, 1987. С. 181, 182; Кучера, 1999. С. 70; Моргунов, 2003. С. 56-58).

Между тем значительная доля “городищенских” валов не содержит однозначно распознаваемых остатков дерева. П.А. Раппопорт считал их исключительно земляными насыпями, а содержащийся в них древесный тлен и углистые прослойки не относил к внутривальным устройствам (Раппопорт, 1956. С. 69, 70). В частности, такие насыпи он счел непременным атрибутом “болоховских” городищ (Раппопорт, 1955. С. 58). Эти наблюдения опирались на обширные материалы прогрессивной для того времени методики частичных разрезов остатков укреплений. И, несмотря на отрицательную оценку отдельных ученых (Кучера, 1969. С. 180, 189), мнение П.А. Раппопорта утвердилось в литературе на много лет (Куза, 1985. С. 169; Конецкий, 2005. С. 66, 68, 70).

Но по мере расширения стационарных исследований, в “исключительно земляных” валах стали обнаруживаться очевидные остатки бревенчатых укреплений. Это минское Замчище (Загорульский, 1982. С. 155-161) и городище летописного Святополча (Плетнева, Макарова, 1965. С. 56-58). В валу летописного Снепорода полосы древесного тлена, угля и обугленные бревна сложились в остатки разновременных стеновых городней и хозяйственных клетей (Моргунов, 1996. С. 21, 24). И даже в валах “болоховского”

Губина обнаружились остатки жилых и хозяйственных клетей {Винокур и др., 2003. С. 72; 2004. С. 83, 84), а также срубных городней {Кучера, 1979. С. 69). Впоследствии внутривальные конструкции были открыты почти на всех городищах, где П.А. Раппопорт видел исключительно земляные насыпи (подробнее см.: Кучера, 1986. С. 379, 381).

Множественность новых наблюдений скорректировала и представления М.П. Кучеры. В своем последнем исследовании он признал правоту П.А. Раппопорта только относительно укреплений “догосударственного периода” и внешних валов таких многорядных сооружений, как Колодяжин и Райки. Для основной же массы городищ украинский исследователь отрицал возможность существования земляных валов. По его мнению, даже незначительные следы древесного тлена, прослойки угля или фрагменты бревен служат надежным индикатором наличия внутривальных бревенчатых устройств {Кучера, 1999. С. 61, 76).

Вероятно, основой выводов П.А. Раппопорта являлись недостаточно обширные и глубокие разрезы, не достигавшие пластов с лучше сохранившимися следами строительства.

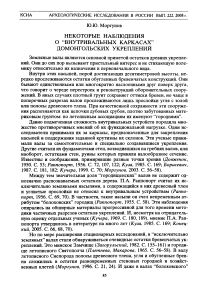

На примере городища летописного Снепорода раскрывается еще одна причина неполноты сведений о конструкциях валов. На этом памятнике исследователь частично вскрыл насыпь юго-восточной, боковой стороны городища. В оборонительном отношении это была периферия защитной системы, реже подвергавшаяся нападениям и реже сгоравшая в пламени пожаров. Позже мной был получен разрез южного участка, прилегавшего к посаду и более близкого к въезду: здесь последствия штурма или пожаров, вызванных хозяйственной деятельностью, были более ожидаемы. Поэтому вал раскрылся как убедительные остатки последовательных строительных циклов возобновления периодически горевшей крепостной стены (рис. 1).

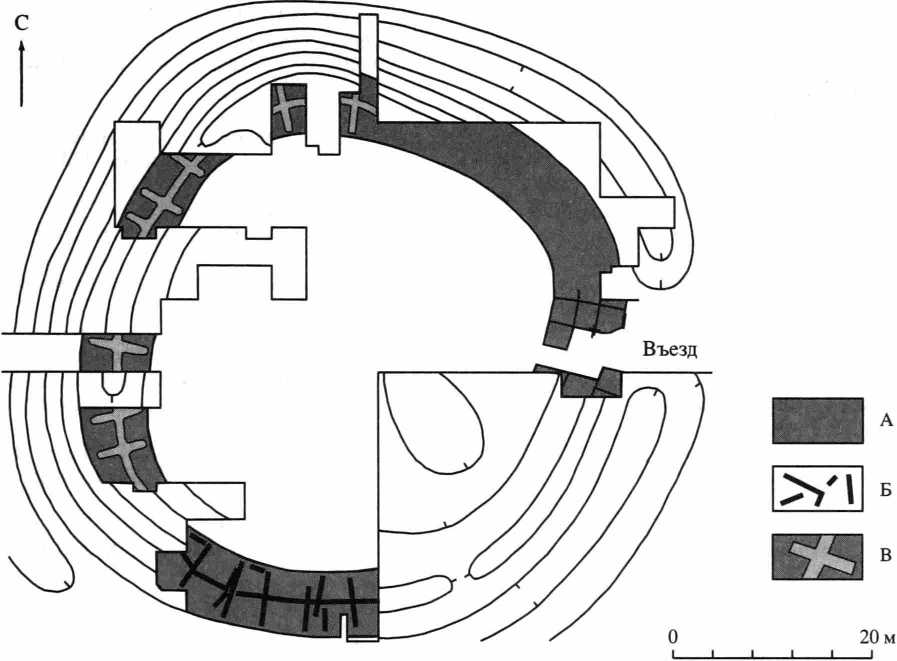

Рис. 1. “Земляной” вал Снепорода

1 — разрез П.А. Раппопорта; 2, 3 — профиль разреза и план остатков бревенчатых констру кци й на уровне четвертого строительного периода (по Ю.Ю. Моргунову). А - угли; Б - древесный тлен;

В - забутовка срубов

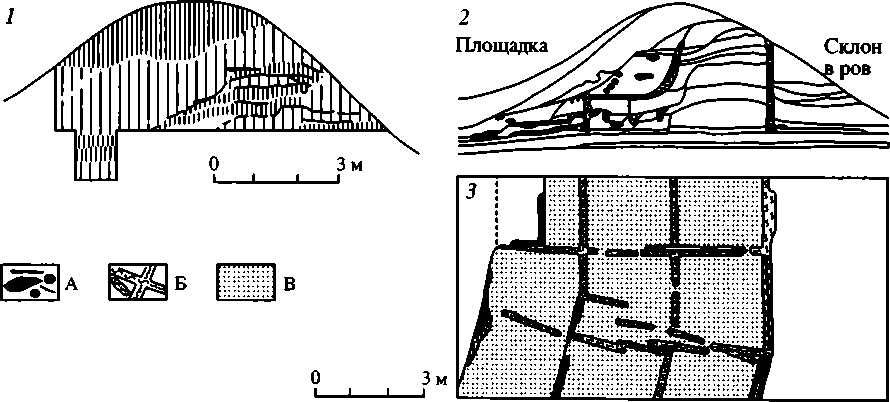

Рис. 2. Стеновые срубы “змиева вала” у с. Вязивок на Суле

А - фрагменты дубовых бревен; Б - границы россыпи древесного тлена

Третьей причиной трудности выявления плохо сохранившихся сооружений может быть недостаточная тщательность полевых исследований. В качестве иллюстрации можно привести разрез невысокого песчанистого “змиева” вала у с. Вязивок на Суле, где М.П. Кучерой был обнаружен небольшой участок обгоревшей однорядной стены крюковой конструкции (Кучера, 1987. С. 141, 145, рис. 114). Сообщение ученого о редко встречаемом на Левобережье сооружении вызвало большой интерес, и А.Б. Супруненко заложил пробный разрез этого вала в 1,5 км от раскопа М.П. Кучеры (Моргунов, Неприна, Супруненко, 1984. С. 53-55), затем траншея была расширена (Моргунов, Неприна, 1985. С. 8, 9).

На этом участке в песке сохранились лишь следы древесного тлена. Поэтому раскопки производились горизонтальными зачистками, а каждое пятно тлена, превышавшее размеры 5x2 см, подвергалось индивидуальной инструментальной фиксации на миллиметровой кальке. Итоговая картина сложилась в лабораторных условиях после наложения листов чертежей: она соответствует цепочке из восьми стеновых срубов, прослеженных на протяжении 12 м и достигавших высоты 0,5 м (Моргунов, 1996. С. 132, 133) (рис. 2).

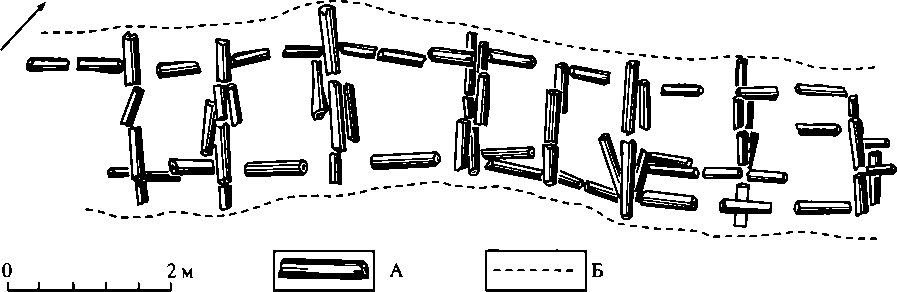

Такая методика применялась мной и при изучении вала Северного городища Старой Рязани, который, по мнению А.Л. Монгайта, был насыпан из стерильной желтой глины (Монгайт, 1955. С. 38). И здесь наслоение полос древесного тлена и фрагментов обугленных бревен выстроилось в следы бревенчатой стены (Моргунов, 1995. Рис. 7, 9, 10) (рис. 3).

И все же извечная проблема сохранности древесных остатков не всегда позволяет достоверно определить устройство оборонительных сооружений. В этом плане поучительный пример, иллюстрирующий развитие наших познаний о крепостных и городских преградах, был получен в процессе раскопок сельского укрепления Сампсониев Остров на Суле.

Кольцевидный вал этого памятника сложился из проницаемых для атмосферной влаги легких грунтов (песка, гумусированной и черноземовидной супесей), поэтому качественные остатки дерева здесь не ожидались.

Рис. 3. Северное городище Старой Рязани. Сводный план следов древесины разного уровня в раскопе 24

Наиболее плотной заливкой даны нижележащие фрагменты

Северо-восточный сегмент вала, обращенный к открытому поселению, представлял собой периферию оборонительной системы, менее всего подвергавшуюся внешней опасности. Здесь пожара не было, поэтому стратиграфически удалось распознать только внешние контуры насыпи. В случае разведочных исследований этот участок послужил бы очевидным примером бескаркасного вала высотой чуть более метра. В определенной мере он подтвердил бы правоту М.П. Кучеры, допускавшего устройство примитивных преград на менее значимых участках обороны. А с другой стороны, вновь бы возникли сомнения в оборонительной действенности подобной преграды.

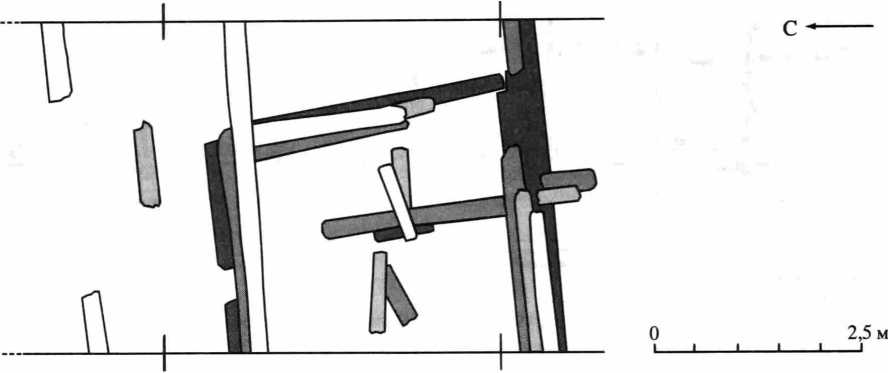

Западная половина городища на севере обращена к открытому поселению, но большей частью - к реке: это также тыловой отрезок оборонительной системы, не подвергавшийся воздействию огня. Тем не менее, здесь все же сохранились слабые следы сооружений единственного строительного периода в виде неровных полос древесного тлена. Они сложились в очертания хорошо известной двухсрубной стены (внешняя забутованная городня + внутренняя пустотелая клеть) (рис. 4). Отсутствие конструктивных деталей могло сильно затруднить “привязку" к сооружению керамических остатков и других находок, поэтому и хронология возникновения укреплений могла получить неверную интерпретацию.

И только южный участок вала, обращенный к защищаемому крепости-цей броду, содержал следы мощных пожарищ. Здесь консервирующее воздействие огня раскрыло конструктивную сложность трехметровой оборонительной стены, которая за столетие трижды последовательно обновлялась. Столь же непростым оказалось и устройство горевшего воротного проезда (Моргунов, 2003. С. 54-56; 62-65). ' '

Таким образом, распознавание внутривальных древесных остатков является весьма трудной, а порой и невыполнимой задачей. Похоже, что гипотеза

Рис. 4. Сохранность деревянных конструкции в валу городища Сампсониев Остров А - стратиграфические пределы насыпи; Б - остатки обгоревших бревен; В - полосы древесного тлена о существовании валов, не содержащих внутренних каркасов, теперь представляется не столь убедительной. Впрочем, нам не дано предвидеть, какие сюрпризы появятся в процессе грядущих полевых исследований.

Список литературы Некоторые наблюдения о внутривальных каркасах домонгольских укреплений

- Борисевич Г.В., 1987. Сооружения городища Слободка//Т.Н. Никольская. Городище Слободка XII-XIII вв. М.

- Винокур I.С., Журко О.I., Мегей В.П., Якубовський В.I., 2003. Дослiдження лiтописного Губина у 2001-2002 рр.//Археологiчнi вiдкриття в Українi 2001-2002 рр. Київ.

- Винокур I.С., Журко О.I., Мегей В.П., Якубовський В.I., 2004. Дослiдження лiтописного Губина у 2003 р.//Археологiчнi вiдкриття в Українi 2002-2003 рр. Київ.

- Довженок В.Й., 1950. Вiйськова справа в Київськiй Русi. Київ.

- Загорульский Э.М., 1982. Возникновение Минска. Минск.

- Конецкий В.Я., 2005. Укрепления Малышевского городища в контексте культурных связей Юга и Севера Руси//Русь в IX-XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга. М.

- Куза А.В., 1985. Фортификация//Древняя Русь: город, замок, село. (Археология СССР)

- Кучера М.П., 1969. Про один конструктивний тип давньоруських укрiплень в Середньому Поднiпров`ї//Археологiя. Т. XXII.

- Кучера М.П., 1979. Дослiдження городищ на Волинi i Подiллi//Археологiя. № 29.

- Кучера М.П., 1986. Городища//Археология Украинской ССР. Киев. Т. 3.

- Кучера М.П., 1987. Змиевы валы Среднего Поднепровья. Киев.

- Кучера М.П., 1999. Слов'яно-руськi городища VIII-XIII ст. мiж Саном i Сiверським Дiнцем. Київ.

- Монгайт А.Л., 1955. Старая Рязань//МИА. № 49.

- Моргунов Ю.Ю., 1995. Отчет о работе Старорязанской экспедиции ИА РАН на Северном городище в с. Старая Рязань (Спасский р-н Рязанской обл.) в 1994 г.//Архив ИА. Ф. 1. Р-1, № 23120.

- Моргунов Ю.Ю., 1996. Древнерусские памятники поречья Сулы. Курск.

- Моргунов Ю.Ю., 2003. Сампсониев Остров: пограничная крепость на посульской окраине Южной Руси в XI-XIII вв. М.

- Моргунов Ю.Ю., Неприна В.И., Супруненко А.Б., 1984. Отчет Посульской комплексной экспедиции институтов археологии АН СССР, АН УССР и Полтавского областного краеведческого музея о раскопках и разведках в Лубенском районе Полтавской области в 1984 г.//НА ИА НАНУ. Фонд экспедиций: 1984/51. № 2436.

- Моргунов Ю.Ю., Неприна В.И., 1985. Отчет Посульской комплексной экспедиции ИА АН СССР и ИА АН УССР о раскопках в Лубенском р-оне Полтавской обл. в 1985 г.//НА ИА НАНУ. Фонд экспедиций: 1985/22. № 2732.

- Плетнева С.А., Макарова Т.И., 1965. Южное городище у с. Витачева//КСИА. Вып. 104.

- Раппопорт П.А., 1952. Заметки о датировке некоторых городищ Поднепровья//КСИИМК. Вып. XLVIII.

- Раппопорт П.А., 1955. Города Болоховской земли//КСИИМК. Вып. 57.

- Раппопорт П.А., 1956. Очерки по истории русского военного зодчества X-XIII вв.//МИА. № 52.