Некоторые особенности рассмотрения судами уголовных дел о взяточничестве в системе высшего образования

Автор: Васильева Лариса Геннадьевна

Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip

Рубрика: Уголовный процесс

Статья в выпуске: 2 (22), 2024 года.

Бесплатный доступ

Наиболее распространенным видом коррупции в высших учебных заведениях является взяточничество. Несмотря на высокую латентность преступлений указанной категории, судами ежегодно рассматриваются уголовные дела в отношении взяткодателей-студентов и в отношении преподавателей высших учебных заведений. В статье приводятся сведения о специфике рассмотрения судом уголовных дел о взяточничестве в системе высшего образования, в том числе об особенностях их прекращения, решаются вопросы, связанные квалификацией преступлений данной категории, обстоятельствами, подлежащими учету при назначении наказания.

Взяточничество, суд, коррупционные преступления, студенты, высшее образование

Короткий адрес: https://sciup.org/142241234

IDR: 142241234 | УДК: 343.98 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2024.22.3

Текст научной статьи Некоторые особенности рассмотрения судами уголовных дел о взяточничестве в системе высшего образования

Ежегодно в России борьба с коррупционными преступлениями, прежде всего взяточничеством, становится все более приоритетной. Как следует из данных официальной статистики, число осужденных за совершение преступлений коррупционной направленности ежегодно увеличивается. Так, в 2022 г. по ст. 290 УК РФ (получение взятки) осуждено 3491 человек, по ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 2419 человек; в 2021 г. за аналогичные преступления осуждено 2452 и 2089 человек соответственно; в 2020 г. 2323 человека осуждено за получение взятки и 1480 – за дачу взятки.

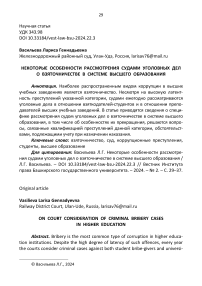

Первое место в России по числу осужденных в 2022 г. за получение взятки1 занимали сотрудники правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры – 526 человек, на втором месте государственные и муниципальные служащие – 440 человек, на третьем – служащие коммерческих или иных организаций – 286 человек, рабочие – 3 человека. Противоположная ситуация по статье о даче взятки: на первом месте трудоспособные лица без постоянного источника дохода – 819 человек, на втором – рабочие – 540 человек, третье место разделили предприниматели и служащие коммерческой или иной организации – 222 и 218 человек, госслужащие – 23 человека. Количество иных сотрудников правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры, осужденных по данной статье, составило 8 человек (см. рис. 1).

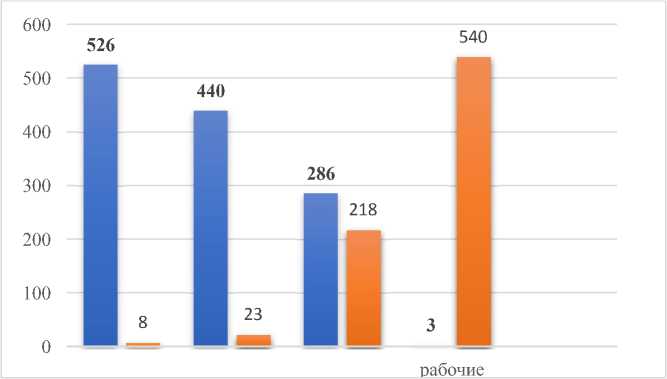

Согласно сведениям, предоставленным Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, в 2022 г. обжалован в апелляционном, кассационном и в порядке надзора по ст. 290 УК РФ 1401 приговор, из этого количества отменено 95 обвинительных приговоров (3 из которых – вынесением оправдательного приговора), изменено 200 обвинительных приговоров, отменено 15 оправдательных приговоров; по ст. 291 УК РФ из 734 обжалованных приговоров отменено 58 обвинительных приговоров (2 из которых – вынесени- ем оправдательного приговора) и 28 оправдательных, изменено 69 обвинительных приговоров; по ст. 291.2 УК РФ из 610 обжалованных обвинительных приговоров отменен 71 обвинительный и 2 оправдательных приговора, изменено 46 обвинительных приговоров. В 2021 г. аналогичные показатели составили: по ст. 290 УК РФ из 1226 обжалованных приговоров отменено 116 обвинительных (из них 2 – с вынесением оправдательного приговора), изменено 152 обвинительных приговора, отменено 9 оправдательных приговоров; по ст. 291 УК РФ из 526 обжалованных приговоров отменено 34 обвинительных приговора, изменено – 56, отменено 2 оправдательных приговора; по ст. 291.2 УК РФ из 536 обжалованных приговоров отменено 42 обвинительных приговора, изменено 39 обвинительных приговоров, отменено 4 оправдательных приговора. В 2020 г. те же показатели составили: по ст. 290 УК РФ из 977 обжалованных приговоров отменено 144 обвинительных приговора (из них 3 – с вынесением оправдательного приговора), изменено 210 обвинительных приговоров, отменено 14 оправдательных приговоров; по ст. 291 УК РФ из 436 обжалованных приговоров отменено 40 обвинительных приговоров (из них 2 – с вынесением оправдательного приговора), изменено 62 приговора, отменено 5 оправдательных приговоров; по ст. 291.2 УК РФ из 296 обжалованных приговоров отменен 31 обвинительный приговор (из них 3 – с вынесением оправдательного приговора), изменено 18 обвинительных приговоров, отменено 5 оправдательных приговоров1.

Рис. 1. Сведения о лицах, осужденных в 2022 г. по ст. 290 и 291 УК РФ2

Как видно из данных, приведенных на рисунке 2, несмотря на то что количество отмененных и измененных приговоров по ст. 290 УК РФ в 2022 г. снизилось, в целом их количество остается большим, а по ст. 291 и 291.2 УК РФ эти цифры к 2022 г. выросли, что говорит о необходимости более тщательного подхода при рассмотрении судами уголовных дел указанной категории, в частности совершенных сотрудниками и учащимися вузов, поскольку, как показывают многочисленные опросы и исследования, с проявлениями взяточничества в вузах сталкиваются все еще довольно часто.

Общее количество измененных и отмененных приговоров по ст. 290, 291, 291.2 УК РФ за 2020-2022 гг.

«■■■■■■»ст.291 УК РФ ^^^^^вст.290 УК РФ ^^^^^вст.291.2 УК РФ

Рис. 2. Сведения о количестве измененных и отмененных приговоров по делам о взятках

Около 40 % студентов ведущих учебных заведений слышали о фактах взяточничества. В некоторых университетах эта цифра приближается к 50 %. Однако уголовных дел данной категории, рассматриваемых судами в отношении преподавателей-взяткополучателей и студентов-взяткодателей, сравнительно немного, что говорит о высокой латентности преступлений указанной категории. И все же, несмотря на относительно небольшое количество уголовных дел о взяточничестве в высших учебных заведениях, рассмотренных судами, следует учитывать некоторые особенности уголовных дел данной категории во избежание ошибок при установлении истины по делу, назначении наказания, квалификации преступления и др.

Правосудие по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях должно осуществляться с соблюдением принципов независимости судебной власти, состязательности и равноправия сторон, прав и свобод человека, в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовнопроцессуального законодательства1.

Изучение научной, учебной, методической литературы, а также результаты анкетирования практических работников – судей и их помощников – показывают, что многие из них при рассмотрении уголовных дел указанной категории обращают внимание на допускаемые субъектами уголовного судопроизводства ошибки и нарушения закона.

Как известно, различного рода нарушения влекут, соответственно, разные последствия. Результатом ошибки, допущенной в ходе расследования уголовного дела, своевременно не выявленной судом, могут явиться нарушение прав сторон и вынесение незаконного решения по делу.

Анкетирование судей показало, что типичными нарушениями закона, которые допускают следователи при расследовании преступлений о взяточничестве, являются следующие: не проверяются все версии и доводы подозреваемых для опровержения их позиции и доказывания вины, недостаточно собрано доказательств, собран неполный объем доказательств, предварительное следствие проводилось с явным обвинительным уклоном, без проверки алиби, доводов о непричастности1. В связи с этим, по нашему мнению, при рассмотрении уголовных дел данной категории в суде необходимо тщательно проверять все доводы защитника и обвиняемого о непричастности последнего к совершению преступления.

Нельзя не согласиться с Ю.В. Чуфаровским в том, что особенность познавательной деятельности в суде заключается прежде всего в том, что материалы предварительного расследования всегда дают ему готовую модель подлежащего исследованию события, действий и взаимоотношений в том виде, в каком они представляются в результате завершения расследования. Однако эта модель должна восприниматься судом только как вероятная истина, которая обязательно подлежит проверке [1, с. 281–282].

Поскольку среди студентов вузов бытует мнение, что в любом учебном заведении есть преподаватели, принимающие экзамен по своей дисциплине за взятку, и студенты, использующие такую возможность, при рассмотрении уголовного дела указанной категории необходимо четко отграничивать показания, изобличающие взяткополучателя (взяткодателя), от слухов. В частности, необходимо тщательно исследовать все показания свидетелей, провести очные ставки в ходе предварительного расследования, допросить лиц в судебном заседании и устранить противоречия, если они имеются.

Анализ судебной практики показал, что встречаются случаи, когда суды ошибочно выносят обвинительные приговоры по делам о взяточничестве исключительно на основе размытых показаний одного-двух свидетелей.

Так, В. признан судом виновным в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Судом первой инстанции установлено, что В. с целью получения удовлетворительных оценок по двум дисциплинам без фактической сдачи по ним экзаменов лично передал неустановленному лицу денежные средства в размере 30 000 рублей частями по 15 000 рублей, а также зачетную книжку и экзаменационные листы. Неустановленное лицо, в свою очередь, лично передало Г., выступающему в качестве посредника в даче взятки должностному лицу – доценту К., – денежные средства в размере 30 000 рублей, а Г. лично передал К. в качестве взятки 22 000 из 30 000 рублей за совершение в пользу В. заведомо незаконных действий, выраженных в проставлении удовлетворительных оценок по двум дисциплинам без фактической сдачи по ним экзаменов. К показаниям В. и К. о том, что В. сдал экзамены самостоятельно, суд отнесся критически, взяв за основу показания свидетеля Г., данные им на очной ставке, которые он подтвердил, и его показания в судебном заседании, а также показания свидетелей Н., Ф., М., указав, что показания данных лиц логичны, последовательны, согласуются между собой, причин, по которым указанные лица могли оговорить В., судом не установлено, поэтому их показания могут быть положены в основу приговора, как и исследованные судом письменные материалы дела, среди которых документы, регламентирующие деятельность К.

Однако судебная коллегия апелляционной инстанции пришла к выводу о недоказанности события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, поскольку показания свидетелей о низкой успеваемости В. носили предположительный характер. Показания свидетеля Г., данные в ходе очной ставки, также размыты, он указал, что встретился с молодым человеком, предположительно В., который передал ему деньги для К., но точно сказать не мог, был ли это В., хотя в своих первоначальных показаниях Г. указывал, что встречался несколько раз именно с В. В судебном заседании Г. подтвердил свои показания, и судом первой инстанции они были положены в основу приговора, противоречия устранены не были. Документы, исследованные судом, говорят лишь о том, что К. являлся доцентом кафедры вуза, а В. – студентом этого же учебного заведения. Основываясь только на показаниях свидетеля Г. о том, с кем он встречался и от кого получал деньги и документы, суд первой инстанции пришел к выводу, что Г. встречался с лицом, действовавшим в интересах В., то есть с посредником. Мотивы, по которым суд пришел к выводу, что документы и деньги В. передал Г. через посредника, суд в описательно-мотивировочной части приговора не указал. Такое утверждение содержится только в описании преступного деяния, признанного судом установленным. Никаких сведений о передаче В. документов и денег посреднику для их последующей передачи Г. в представленных и исследованных судом доказательствах, включая показания свидетелей, не имеется. Также судом не были проверены доводы В. о том, что зачетную книжку он не отдавал, а в промежутке между двумя дисциплинами, о которых идет речь в обвинении, сдавал другие экзамены, что подтверждается записями в зачетной книжке. Таким образом, в ходе судебного разбирательства не была опровергнута версия В. о том, что экзамены им были сданы самостоятельно, без передачи денежных средств преподавателю К., а вывод суда о том, что В. дважды передал взятки К. за получение удовлетворительных оценок по двум дисциплинам без фактической сдачи по ним экзаменов, не может быть признан обоснованным, поскольку не подтвержден исследованной судом совокупностью доказательств. Приговор суда отменен, за В. признано право на реабилитацию1.

Возвращаясь к результатам анкетирования судей, стоит обратить внимание, что на вопрос «Известны ли Вам случаи, когда судьи при рассмотрении уголовных дел о взяточничестве допускали ошибки/нарушения закона» положительно ответили 62 % респондентов, 2/3 из которых указали, что ошибки связаны с назначением наказания, 1/3 – с квалификацией содеянного. В отдельном случае судья уточнил свой ответ, сославшись на конкретное дело: из совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, вышестоящей инстанцией исключены в связи с излишней квалификацией действий осужденного п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Стоит отметить, что в судебной практике нередко встречаются уголовные дела, по которым суды исключают из обвинения ст. 290 УК РФ как излишне вмененную органами предварительного расследования, квалифицируя действия подсудимого по ст. 285 либо по ст. 286 УК РФ.

Кроме того, практические работники отмечают большое количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности с излишне вмененным обвинением. Так, на вопрос «На Ваш взгляд, насколько типичны ситуации по анализируемым категориям дел предъявления обвинения "с запасом"?» 92 % судей отметили типичность данной ситуации, уточнив, что в основном наряду со ст. 290 УК РФ обвинение предъявляется по ст. 285, 286 УК РФ.

Учитывая специфику субъектов преступлений о взяточничестве (один преподаватель – большое количество студентов; отсутствие у студентов постоянного дохода, в связи с чем взятки, даже небольшого размера, зачастую передаются частями), следует отличать продолжаемые дачу либо получение взятки в несколько приемов от совокупности преступлений.

Как единое продолжаемое преступление следует, в частности, квалифицировать систематическое получение взяток от одного и того же взяткодателя за общее покровительство, если указанные действия были объединены единым умыслом. Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, когда взятка получена или передана от нескольких лиц, но за совершение одного действия в общих интересах этих лиц.

Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление одновременное получение, в том числе через посредника, взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений.

Так, Р., являющаяся преподавателем вуза, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. Данную квалификацию суд объяснил единством умысла на получение от 6 студентов взятки в размере 30 000 рублей. Между тем в описательно-мотивировочной части приговора указано, что обвиняемая предложила передавать ей в качестве вознаграждения 5000 рублей за положительную оценку по ее дисциплине в каждой зачетной книжке без проверки знаний студентов. Шесть студентов приняли это предложение и передали Р. 30 000 рублей, по 5000 рублей каждый. То есть Р. совершила отдельные действия в интересах разных лиц, при этом сумма взятки в каждом случае не превышала 10 тысяч рублей. Таким образом, содеянное не может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Приговор изменен, действия Р. переквалифицированы на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (6 эпизодов)1.

Следует выяснять у преподавателя-взяткополучателя наличие ученой степени, грамот, наград, поскольку эти обстоятельства могут повлиять на назначение наказания. Так, суд апелляционной инстанции снизил наказание Е., осужденному по ч. 2 ст. 290 УК РФ, в связи с наличием у него ученой степени кандидата медицинских наук. Судом первой инстанции данные обстоятельства учтены не были.

Также, учитывая, что преступления рассматриваемой категории совершаются в учебных заведениях, судам, по нашему мнению, следует при- нимать меры реагирования и выносить частные постановления как минимум в адрес руководства вуза с указанием на недопустимость противоправных действий со стороны преподавательского состава. Следует обратить внимание и на необходимость просветительской работы со студентами с целью ликвидации правовой безграмотности, поскольку большинство студентов не подозревают о последствиях, на их взгляд, безобидных действий – заплатить преподавателю за хорошую оценку в зачетной книжке. Ведь даже если суд усмотрит все основания для прекращения уголовного дела в отношении студента-взяткодателя, оно будет прекращено по нереабилитирующим основаниям, что в дальнейшем может серьезно отразиться на его профессии, карьере и в целом на его будущем.

Мы обозначили лишь небольшую часть особенностей рассмотрения судами уголовных дел о взяточничестве. Однако считаем, что обсуждение данного вопроса с учетом изученной судебной практики, мнений практических работников (в том числе и автора) может повлиять как на принятие правильного решения судом, так и предостеречь молодое поколение от необдуманных поступков.

Список литературы Некоторые особенности рассмотрения судами уголовных дел о взяточничестве в системе высшего образования

- Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология / Ю.В. Чуфаровский. - Москва : Юриспруденция, 2000. - 320 с.