Некоторые результаты дендрохронологического анализа образцов древесины из раскопок в Торжке (по материалам Воздвиженских раскопов)

Автор: Черных Н.Б., Карпухин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 212, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327926

IDR: 14327926

Текст статьи Некоторые результаты дендрохронологического анализа образцов древесины из раскопок в Торжке (по материалам Воздвиженских раскопов)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. Вып. 212. 2001 год.

ПУБЛИКАЦИИ

Н. Б. Черных, А. А. Карпухин

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ РАСКОПОК В ТОРЖКЕ (по материалам Воздвиженских раскопов)

Первые опыты дендрохронологического анализа материалов из раскопок в Торжке предпринимались во второй половине 1980-х годов (Черных, 1996, с. 144149) в связи с археологическими исследованиями Нижнего городища, осуществлявшимися экспедицией Калининского университета (Малыгин, 1983, с. 70; 1987, с. 80-81). Темой настоящего сообщения являются результаты дендроанализа образцов строительного дерева, отобранного в процессе археологических раскопок, проводившихся в Затверецкой части Торжка, напротив Новоторжского кремля, на левом берегу р.Тверцы Новоторжской археологической экспедицией Всероссийского историко-этнографического музея, преобразованной на 2000 г. в отряд Новгородской археологической экспедиции*. В течение двух полевых сезонов (1999-2000 гг.) на территории Воздвиженского конца древнего Торжка четырьмя раскопами вскрыта площадь около 2630 кв. м.

Всего при работах на Воздвиженских раскопах (1-, 1 А, 2, 3) было собрано 379 образцов древесины, из которых обработке подверглись 366 спилов (исключены образцы дерева лиственных пород). Для 244 образцов получены дендродаты, большая часть которых (232) укладывается в хронологический диапазон XII-XIV вв. Остальные 12 датированных образцов отбирались из сооружений, выявленных в слоях XVII-XVIII вв. В связи с тем, что выборка материалов XVII-XVIII вв. довольно малочисленна, в данной работе она рассматриваться не будет.

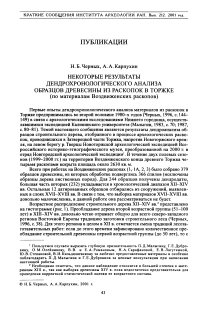

Возрастное распределение строительного дерева XII-XIV вв.2 представлено на гистограмме (рис. 1). Преобладание дерева второй возрастной группы (51-100 лет) в XIII-XIV вв. довольно четко отражает общую для всего северо-западного региона Восточной Европы традицию заготовки строительного леса (Черных, 1996, с. 38). Для этого региона в целом в XII в. отмечается смена традиций лесоза-готавительных работ: если до этого времени зафиксировано количественное преобладание строительной древесины первой возрастной группы (до 50 лет), то с

-

1 Пользуемся случаем выразить глубокую признательность П.Д. Малыгину, Г. Е. Дубровину, О. М.Олейникову, В. В. и Е. А. Романовым, Н. А. Сарафановой, Е. В.Лагуткиной, Ю. В. Степановой, В.И.Кильдюшевскому за любезно предоставленные материалы и особенно поблагодарить П.Д.Малыгина и Г.Е.Дубровина за ценные консультации при написании настоящей работы.

-

2 Необходимо отметить, что данное наблюдение относится в большей степени к материалам XIII в., так как выборка древесины XIV в. пока недостаточно представительна для проведения корректной статистической оценки ее возрастного состава.

лет лет лет

Рис. 1. Возрастное распределение строительного леса.

XII в. начинается употребление для строительства более старых деревьев. В качестве объяснения этого явления уже высказывалась идея о почти полном истощении лесных ресурсов в окрестностях населенных пунктов и начале освоения более отдаленных лесных массивов (Черных, 1996, с. 39). Однако возрастное распределение исследованных материалов Воздвиженских раскопов, относящихся к XII в., демонстрирует несколько иную картину. Для XII в. прослежено количественное преобладание строительного леса первой возрастной группы, а преобладание более старой древесины фиксируется только с XIII в. Возможно, с некоторой долей осторожности такую ситуацию можно объяснить тем, что только к XIII в. ресурсы лесов, традиционно использовавшихся для застройки Торжка, или, по крайней мере, той его территории, которая охвачена Воздвиженскими раскопами, были исчерпаны, и с этого времени начинается освоение каких-то других лесных массивов. В связи с этим довольно любопытным представляется тот факт, что, по мнению исследователей, в середине XII в. осуществлялось строительство оборонительных сооружений в южной части Нижнего городища, которое до этого времени, по-видимому, было неукрепленным городским посадом (Малыгин, 1987а, с. 36; 19876, с. 80). Не исключено, что причина отмеченных изменений возрастного состава строительного леса неким образом связана именно с этим событием. Однако необходимо принять во внимание, что результаты дендрохронологического изучения новых материалов из раскопок как в районе Воздвиженских раскопов, так и в Торжке в целом могут подтвердить или опровергнуть высказанное нами предположение.

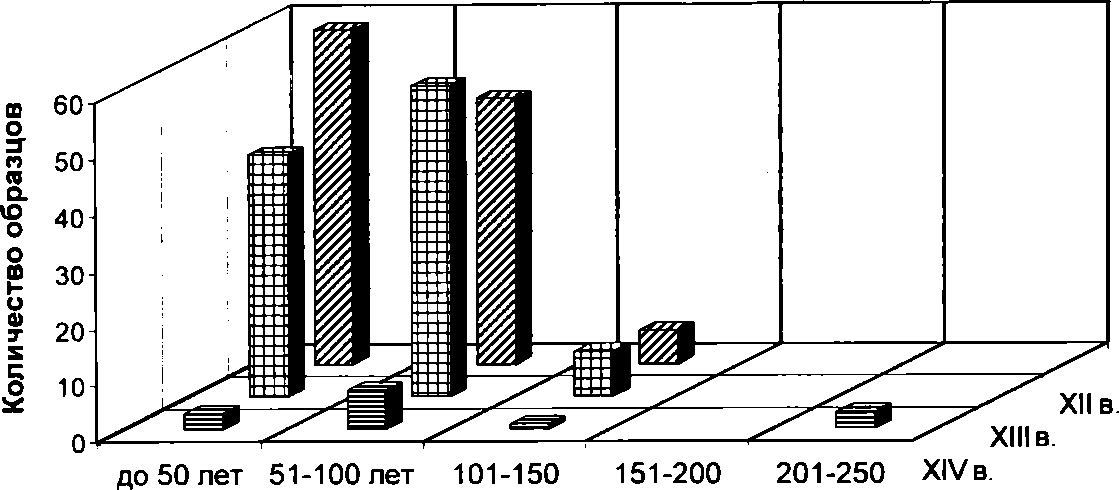

Количественное распределение полученных дендродат XII-XTV вв. по десятилетиям представлено на рис. 2. Из диаграммы видно, что наиболее представительной, в количественном отношении, является выборка 1150-х - 1260-х годов. В связи с этим мы позволим себе ограничиться рассмотрением дендрологических характеристик дерева, абсолютные даты последних сохранившихся колец которого укладываются в этот хронологический промежуток.

Весь указанный массив дерева, на данном этапе исследований, по общности характера рисунка кривых прироста может быть разделен на три дендрологические группы. Образцы каждой из выделенных групп отражают конкретные циклы угнетений годичных колец, как общие, так и специфические только для конкретной группы. Циклы угнетений общего характера явились своего рода реперными точками для синхронизации выделенных групп полулогарифмических кривых между собой и их абсолютного датирования.

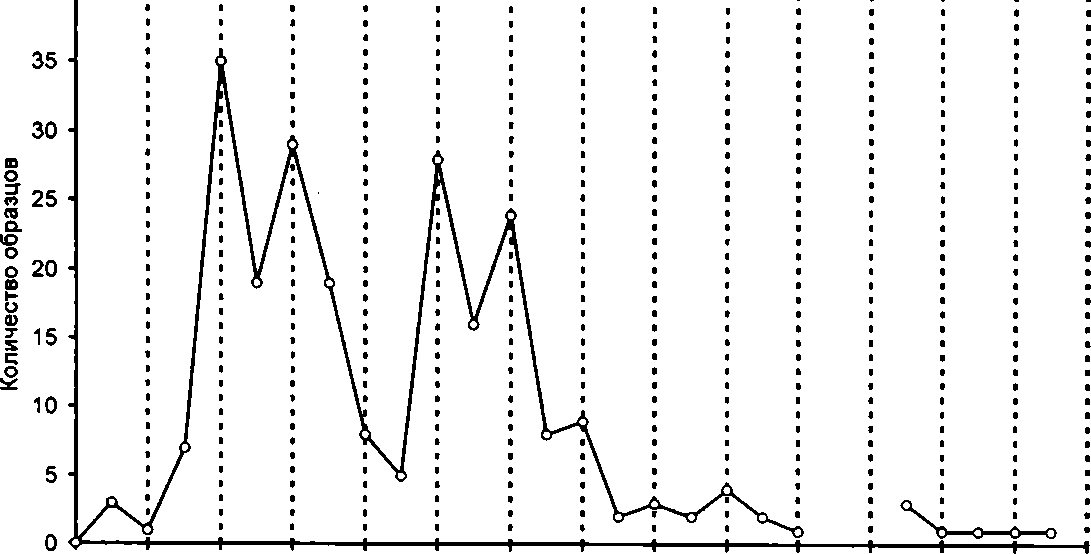

Для древесины первой группы, основу которой составили образцы северного частокола раскопа «Воздвиженский 1А» и сруба (сооружение 37) западной

1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400

Рис. 2. Количественное распределение датированных образцов древесины по десятилетиям.

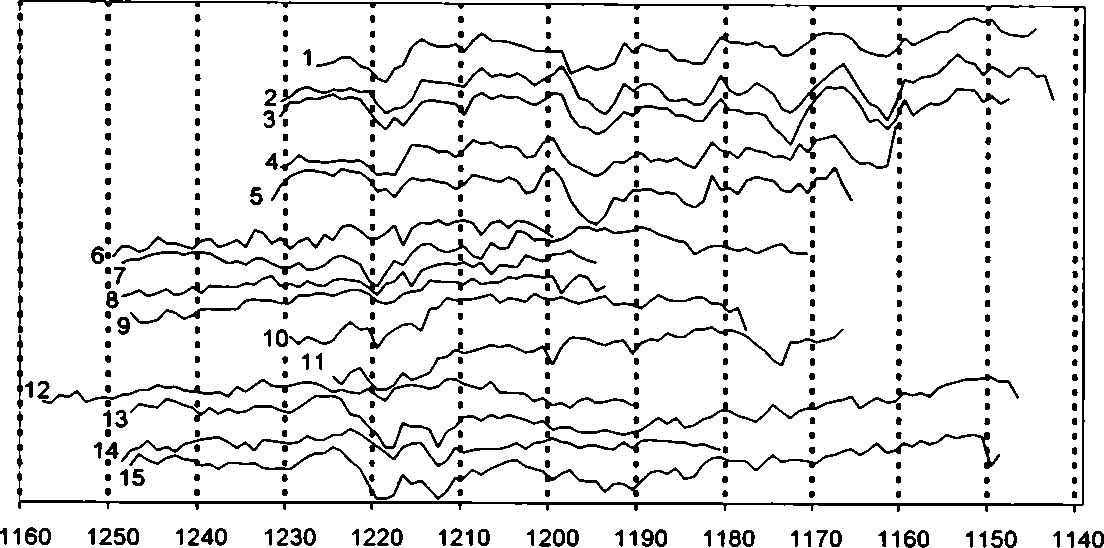

усадьбы (Б) из раскопа «Воздвиженский 3», циклом угнетений общего характера представляется микроцикл первой половины 1130-х годов (рис. 3). Этот же цикл угнетений прослежен и для многих образцов второй группы, причем в отдельных случаях он выражен даже более отчетливо (рис. 4). Необходимо отметить, что близкий по рисунку микроцикл был также выявлен на материалах из раскопок Нижнего городища Торжка (Черных, 1996, с. 146, рис. 36). По-видимому, отмеченная серия угнетенных колец может быть соотнесена с одним из «генеральных» для территории всей Восточной Европы микроциклом 1132-133 годов (Колчин, Черных, 1977, с. 95), принятым в качестве опорного для древесины XII в. из археологических памятников западной группы (Черных, 1996 с. 83-84). Некоторые отличия прослеженной на материалах Воздвиженских раскопов серии угнетений от указанного микроцикла, вероятно, могут быть объяснены какой-то региональной спецификой.

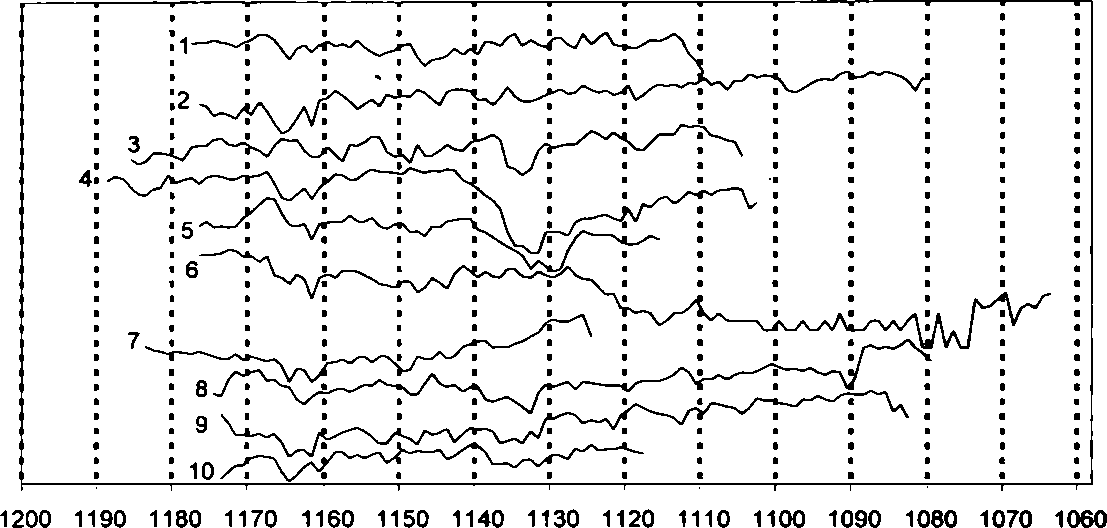

Основу выборки образцов, отнесенных ко второй группе составили материалы семи сооружений: частокола, опечка производственной печи, третьего яруса мостовой раскопа Воздвиженского 1А, трех срубов Воздвиженского 2 и крепления береговой террасы из Воздвиженского 3. Для дерева этой группы, по нашему мнению, общим циклом угнетений является микроцикл первой половины 1160-х гг. (рис. 4), который также достаточно четко прослеживается на значительной части образцов, отнесенных к третьей группе (рис. 5). Подобная, хотя и несколько специфическая, серия угнетенных годичных колец зафиксирована и в материалах Нижнего городища Торжка (Черных, 1996, с. 145, 147, рис. 3 5, 3 7). Вероятно, отмеченная на графиках прироста даной группы серия угнетенных колец связана с другим «генеральным» микроциклом XII в. - 1162-1164 гг. (Колчин, Черных, 1977, с. 95), который на материалах западной группы памятников имеет несколько иной характер и фиксируется как микроцикл 1162-1163 гг. (Черных, 1996, с. 83-84).

Среди образцов, объединенных в третью группу, основной массив материала представлен спилами восьми сооружений: одного сруба из раскопа Воздвиженского 1 А, одного сруба, двух настилов, второго яруса мостовой и трех частоколов (1, 2, 3) из раскопа Воздвиженский 2. Серия кривых погодичного прироста этих образцов древесины довольно отчетливо демонстрирует два микроцикла, приходящихся на второе десятилетие XIII в. (рис. 5). По всей видимости, эти две серии угнетенных колец могут быть соотнесены с микроциклами 1210-1212 и

|

* • • • • • ! • ! 1 : : . . • • |

------,------------■------------■-------------------------■------------■--—■-----------■-----------■------------

1 е " 1

! ■ ■ «IQa /■ • • |

|

1190 1180 |

1170 1160 1150 1140 1130 1120 1110 1100 1090 1080 |

Рис.З. График сопряженных полулогарифмических кривых - погоднчного прироста древесины группы 1.

1-6 - раскоп «Воздвиженский 1А», «северный» частокол (образцы № 82, 85, 79, 78, 73, 77); 7 - раскоп Воздвиженский 1А, частокол (образец № 103); 8-10 - раскоп Воздвиженский 2, сруб (сооружение 37) усадьбы Б (образцы № 14, 12, 15).

Рис. 4. График сопряженных полулогарифмических кривых погоднчного прироста древесины группы 2.

-

1, 2 - Раскоп Воздвиженский 2, сруб в квадратах У,Ф - 2-3 (образцы № 108, НО); 3 - Раскоп Воздвиженский 2, сруб в квадратах Р,С,Т - 1-2 (образец № 191); 4 - Раскоп Воздвиженский 2, сруб в квадратах Ф,Р,С,Т - 3 (образец № 112); 5,8 - Раскоп Воздвиженский 1А, опечек производственной печи (образцы № 99, 97); 6, 7 - Раскоп Воздвиженский 1А, мостовая, ярус 3 (образцы № 50, 51); 9, 10 - Раскоп Воздвиженский 3, крепление береговой террасы (образцы № 28, 25).

1219-1220 гг., прослеженными как для древесины памятников западной группы (Черных, 1996, с. 83-84), так и для большинства материалов Восточной Европы (Колчин, Черных, 1977, с. 92). Необходимо отметить, что вторая из названных серий угнетенных колец прослеженная по материалам Воздвиженских раскопов, имеет более постоянный и единообразный характер. В то же время именно группа узких колец 1219—1220 гг. считается «генеральным» микроциклом для восточноевропейских дендрошкал (Колчин, Черных, 1977, с. 95). Отмеченный микроцикл

Рис. 5. График сопряженных полулогарифмических кривых погодичного прироста древесины группы 3.

1 - Раскоп Воздвиженский 2, сруб в квадратах РСТ - 1-2 (образец № 92); 2-5 - Раскоп Воздвиженский 2, частокол 2 (образцы № 97, 90, 88, 89); 6-10 - Раскоп Воздвиженский 2, частокол 3 (образцы № 142, 129, 146, 126, 182); 11 - Раскоп Воздвиженский 1А, сруб (образец № 42); 12, 13 - Раскоп Воздвиженский 2, сруб в квадратах ИКЛ - 4-5 (образцы № 33, 35); 14, 15 - Раскоп Воздвиженский 2, настил около сруба (образцы № 28, 29).

1210—1212 гг., который на древесине Торжка прослеживается менее четко и выглядит более «размытым», на материалах Восточной Европы также выражается не столь единообразным рисунком кривой, в связи с чем его считают более широким и часто относят к 1210-1213 гг. (Колчин, Черных, 1977, с. 92).

Таким образом, несмотря на то, что исследованная коллекция древесины Воздвиженских раскопов имеет, по своим дендрологическим характеристикам, некоторые региональные особенности, в целом она довольно четко отражает микроциклы годичных колец, которые являются «генеральными» для всего восточноевропейского дерева.

Теперь хотелось бы коротко остановиться на тех результатах, которые были получены при применении данных дендроанализа. Всего в процессе изучения дендроколлекции Воздвиженских раскопов удалось датировать 42 деревянные конструкции. В связи с тем, что датировки большей части сооружений (33 конструкции) укладываются в диапазон 1150-1250-х годов, мы рассмотрим хронологическое распределение дат построек только этого периода.

Количественное распределение датированных сооружений по типам построек демонстрируют данные табл. 1. В ней же приведено соотношение твердых и условных строительных дат. Основным критерием для отнесения строительных дат построек к категории твердых, как правило, служила узкая группировка дат всех образцов конкретного сооружения на хронологической шкале.' В том случае, если конструкция была представлена одним датированным образцом или серией образцов, даты которых демонстрировали широкий хронологический разброс, строительная дата постройки определялась по наиболее поздней дендродате, как условная.

Несколько сложнее обстоит дело с определением характера строительных дат частоколов, значительная часть которых в исследованной выборке представлена довольно хорошими, в количественном отношении, сериями датированных образцов. Как правило, при группировке дендродат, полученных для конкретного частокола, на хронологической прямой вся серия распадалась минимум на две, а иногда и более групп. В таком случае строительная дата частокола определялась нами по наиболее поздней дендродате группы, которая превосходила остальные

Таблица 1. Количественное распределение датированных сооружении по типам построек.

|

Типы сооружений |

Твердые строительные даты |

. Условные строительные даты |

Всего |

|

Срубы |

6 |

7 |

13 |

|

Настилы и вымостки |

2 |

5 . |

7 |

|

Частоколы |

3 |

4 |

7 |

|

Мостовые |

2 |

2 |

|

|

Опечки* |

• 2 |

2 |

|

|

Погреба |

1 |

1 |

|

|

Крепление береговой террасы (столбовая конструкция). |

1 |

1 |

|

|

Всего |

12 |

21 |

33 |

* Один из опечков принадлежит не бытовой, а производственной печи.

по количеству образцов и относилась нами к твердым. К применению такого методического подхода, возможно, довольно спорному на первый взгляд, нас подтолкнули результаты анализа планиграфии двух частоколов («северного» и «южного»), открытых на раскопе Воздвиженском 1 А. При подробном рассмотрении расположения всех датированных кольев частоколов на плане было выявлено, что хронологическая группировка довольно четко соотносится с местом этих элементов в сооружении: линия кольев, с датами количественно преобладающей хронологической группы, как бы «разорвана» небольшими, по количеству кольев, вставками из других хронологических групп. Необходимо также отметать, что колья с более ранними, чем колья количественно доминирующей хронологической серии, датами располагались на планах одной компактной группой. По нашему мнению, в такой ситуации строительную дату частокола следует определять как твердую по самой поздней из дендродат количественно преобладающей группы. Даты более ранней хронологической группы, по-видимому, должны принадлежать кольям частокола, для которых использовалось более старое, возможно, бывшее в употреблении дерево, например, из каких-то разобранных конструкций, или заготовленное ранее для других строительных работ; а даты поздней группы, в таком случае, должны маркировать проведение ремонтных работ.

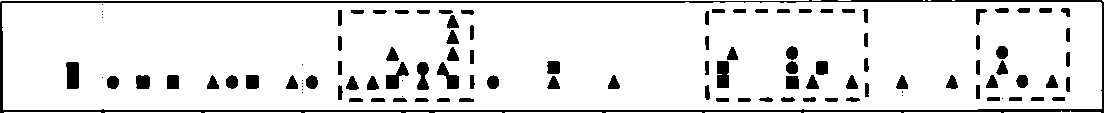

В конечном итоге, после определения характера строительных дат, нами была составлена графическая схема размещения на абсолютной хронологической шкале всех полученных дат и дат ремонтов (рис. 6). Даты ремонтных работ, приведенные на схеме, в основном принадлежат частоколам. Только три из них относятся к другим типам сооружений. Первая принадлежит хозяйственной срубной постройке из раскопа Воздвиженского 1, вторая - мостовой (3 ярус) из Воздвиженского 1А, а третья - вымостке (сооружение 40) Воздвиженского 3. Анализ распределения шести полученных дендродат бревен хозяйственной постройки на хронологической прямой позволил выделить две группы дат: 1180-х -начала 1190-х годов (3 даты) и конца 1220-х годов (3 даты). Поскольку четко определить дату строительства сооружения в такой ситуации не представляется возможным, для составления графической схемы распределения строительных дат нами был выбран один из возможных вариантов интерпретации полученных данных. В качестве строительной даты постройки была принята наиболее поздняя дата первой хронологической группы (1192 г.), которую мы предпочли отнести к разряду условных, а наиболее поздняя дендродата второй группы, учитывалась как дата проведении ремонтных работ (1229 г.). Для третьего яруса мостовой было получено 6 дендродат, 5 из которых, принадлежащих образцам дерева, взятым с лаг и подкладок, укладывались в пределы 1170-х - 1180-х годов (самая поздняя дата этой группы 1187 г.), а одна (дата плахи настила) относилась к более

1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260

-

■ - a A - б • - в Lt • г

Рис. 6. Хронологическое распределение строительных дат сооружений и дат ремонтов.

а - твердые строительные даты; б - условные строительные даты; в - даты ремонтов; г - периоды строительной активности.

позднему времени (1229 г.). В связи со сложностью интерпретации полученных данных, 1187 г. был принят нами в качестве условной строительной даты сооружения, а 1229 г. рассматривался в качестве даты ремонтных работ. Что касается вымостки, то определение даты ремонта было сделано на основании наличия ее планиграфической связи с сооружением 37 (срубом), имеющим твердую строительную дату 1157 г., в то время как для самой вымостки были получены две дендродаты: 1156 и 1161 гг. Все это, по-видимому, с высокой долей вероятности, должно свидетельствовать о том, что вымостка сооружалась одновременно со срубом, а спустя 4 года ремонтировалась.

Составленная схема распределения дат строительства и ремонтов сооружений позволяет некоторым образом судить о хронологии застройки одного из Новоторжских посадов на протяжении 1150-х - 1250-х годов, или, по крайней мере, его участка, исследованного Воздвиженскими раскопами (рис.6). Начиная со второй половины 1150-х до середины 1180-х годов застройка изученной территории, по-видимому, протекала довольно равномерно. За это время возводятся 7 различных сооружений (5 имеют твердые, а 2 - условные строительные даты) и три из них ремонтируются. Только во второй половине 1180-х годов наблюдается увеличение интенсивности строительства. В течение 10 лет (1185-1195) строятся 11 сооружений (2 твердые, 9 условных дат) и ремонтируется (1192 год) северный частокол, выявленный на раскопе Воздвиженском 1А, возведенный еще в 1164 г. Затем следует довольно четко выраженное затишье в строительстве, продолжающееся до 1220-х годов, хотя отдельные единичные сооружения продолжают возводиться (3 конструкции) и ремонтироваться (южный частокол из раскопа Воздвиженского 1А, возведенный в 1167 г.). Следующий период строительной активности, по-видимому, приходится на 1220-е - начало 1230-х годов, когда возводятся 7 сооружений (4 твердых, 3 условные даты) и два подвергаются ремонту, после которого наблюдается некоторый спад интенсивности строительства, продолжающийся до рубежа 1240-1250-х годов. В период с рубежа 1240-1250-х до середины 1250-х годов сооружаются 3 конструкции (условные даты) и ремонтируются 2.

Таким образом, результаты анализа исследованных материалов позволяют, по нашему мнению, наметить для хронологического отрезка 1150-1250-х годов три основных периода строительной активности на участке посада Торжка, изученном четырьмя Воздвиженскими раскопами: второй половины 1180-х - середины 1190-х годов, 1220-х - первой половины 1230-х годов, рубежа 1240-1250-х -первой половины 1250-х годов. Однако необходимо отметить, что новые представительные серии дендрообразцов из культурного слоя Торжка, по-видимому, могут внести некоторые коррективы в предложенную нами схему.

В целом результаты дендрохронологического анализа материалов из Воздвиженских раскопов представляются нам небезынтересными с точки зрения перспективности создания абсолютной дендрошкалы Торжка. Хотелось бы надеяться, что дальнейшие археологические исследования в городе позволят существенно пополнить выборку образцов средневекового дерева и более конкретно определить создавшиеся перспективы.