Некоторые свойства цеолитов для сохранения биоценоза

Автор: Чернов А.Н., Прищепенко Е.А., Афордоаньи Д.М., Газизов Р.Р.

Статья в выпуске: 3 т.247, 2021 года.

Бесплатный доступ

По результатам проведенных исследований пяти проб нативного цеолита с карьера добычи Дрожжановский район Республики Татарстан, Россия установлено, что патогенные и сапрофитные грибы из образцов проб на агаре Сабуро с декстрозой не выделены. Цеолиты выступали в роли пролонгаторов действия минеральных удобрений, повышая эффективность последних. Содержание в химическом составе цеолитсодержащей породы кальция создавало благоприятные условия для улучшения реакции почвенной среды, активной мобилизации почвенных фосфатов в доступные формы. Кремний, входящий в состав цеолитов, способствовал улучшению питания растений фосфором и калием. В связи с безопасными и полезными свойствами цеолита данный агроминерал может быть использован для восстановления плодородия почв. Исследования будут продолжены.

Климатические изменения, грибы, микотоксины, нативный цеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/142229560

IDR: 142229560 | УДК: 636.09:620.1:602, | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-247-3-293-297

Текст научной статьи Некоторые свойства цеолитов для сохранения биоценоза

Состояние земель сельскохозяйственного назначения в России находится в плохом сотоянии и заметна тенденция к дальнейшему ухудшению, в связи с быстрым сокрашением работ, которые обеспечивают почвенное плодородие. Наблюдается повышение кислотности, засоленности, преобладает дегумификации, эрозия с разными видами деградации. Техногенные выбросы охватывают ареалы 18 млн га около промышленных центров [1].

Наиважнейшим направлением является продовольственная безопасность, для нашей страны утверждена специальная Доктрина за № 20 от 21 января 2020 года. Ключевая стратегическая цель полноценное производство и снабжение людей нашего государства качественным и безопасным продовольствием, сырьем и продукцией, включая наличие запасов и резервов [1, 7].

Большая часть территории Российской Федерации в последние десятилетия XX в. и два первых десятилетия XXI в. подверглись климатическим изменениям, что увеличило нагрузку на экосистему. Одновременно в разных регионах, расположенных на различной широте, наблюдалось во второй половинке XX в. радиальное уменьшение у деревьев прироста при сравнительном изучении середины столетия. Возрастала концентрация в почвах углерода, когда прочие условия среды оставались неизменными. В текущем столетии при умеренном повышении температуры большая часть земель нашей страны сможет копить углерод при наличии доли влаги в почве [1].

Образование парниковых газов (СО 2 , N 2 О, СН 4 ) на землях сельскохозяйственного назначения в значительной мере зависит от национальной культуры ведения аграрного производства в каждом конкретном государстве. Главными определяющими факторами служат типы, состав, географическая дислокация и генезис земель сельскохозяйственного назначения, методы и технологии обработки сельскохозяйственных земель, виды и способы внесения удобрений и вносимое их количество и др. Различие природноклиматических условий на территории нашей огромной страны обуславливает специфичное землепользование в разных регионах нашей страны [1].

Вызов XXI в. глобальному и национальному сельскому хозяйству, показал нарушение баланса с природой, снижение биоразнообразия и почвенного пладородия. В нашей стране мы наблюдаем синхронные процессы, потеря продуктивных сельскохозяйственных земель и утомление почв, где земля интенсивно используется [2].

Уникальная способность очищать от загрязнений биосферу принадлежит микроорганизмам, они обладают высокой способностью адаптироваться, могут перерабатывать вещества, загрязняющие окружающую среду. Подавление почвенных микроорганизмов приводит к нарушению работы биосферного дезинфектора от веществ загрязнителей и накоплению этих веществ в биосфере.

Антропогенное воздействие приводит к нарушению жизнедеятельности почвенных организмов и связанной с ней организмов наземной экосистемы, что приводит к отрицательному воздействию на человека, животных и растений [3].

Нехорошое отношение человека к почве может привести к исчезновению микроорганизмов [10, 12, 13, 14, 15].

Какой будет показатель влаги в почве, такой при глобальном потеплении будет урожайность. В европейской части снижение увлажненности приведет к уменьшению урожайности зерновых и кормовых культур, за исключением территорий на северо-западе и севере [1].

Природный дисбаланс вызывает микотоксиновую угрозу, создаются благоприятные условия для роста микроскопических грибов, с выработкой высокотоксичных метаболитов. В органическом мире отдельное царство – грибы. В естественных природных условиях они распространены широко, встречаются в кормах, в продуктах питания. Особенно опасны патогенные, которые могут вызывать заболевания людей, рыб, животных, растений, насекомых. От 30 до 40 % в мире грибов при определенных, благоприятных для них условиях образуют микотоксины, которые токсичны в малых количествах [2].

В настоящее время 300 микотоксинов прошло идентификацию. Расширились химические исследования микотоксинов, изучено их негативное влияние на здоровье человека и экономику стран. Они способны поражать пищевые продукты, корма и т.д. [2, 6].

Глобальный вызов для сельского хозяйства, заражение микотосинами кормов. В мире, по информации ФАО, зерно поражено микотоксинами от 25 до 30 %.

В нашей стране отмечена высокая доля загрязнённости микотоксинами кормов – 57,2 % (от 34,6 до 79,5 %, с минимальными и максимальными показателями в разные годы), что было обусловлено в большей степени Т-2 токсин (38,5 %), афлатоксин В (25,5 %), охратоксин А (16,8 %), дезоксиниваленол

(13,7 %), зеараленон (10,3 %), фумонизин (9,9 %) [2].

Проверка безопасности природных агроминералов и их применение, в том числе при микотоксиновой угрозе, является залогом успешного развития любого государства [4, 5].

Низкий уровень плодородия почв остается одним из главных лимитирующих факторов повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Комплексные технологии с использованием местных доступных и в то же время дешевых агроминеральных ресурсов, которые могут эффективно восстанавливать плодородие почв, способствуя при этом сохранению окружающей среды [8].

Для любого практически природного органического вещества можно найти микроб, который сможет переработать его, а также многие синтетические вещества [4, 5, 11].

Цель исследования – изучить безопасность (нативного) и влияние (активированного) цеолита на почву.

Материал и методы исследований. Было отобрано пять проб нативного цеолита с карьера добычи Дрожжановский район Республика Татарстан, Россия (Рисунок 1).

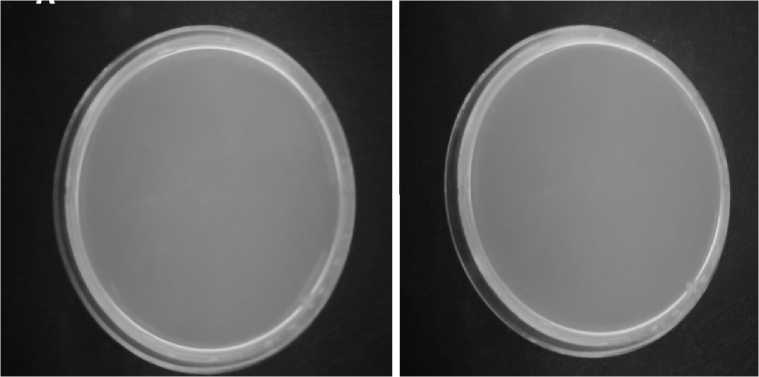

Для выделения патогенных и сапрофитных грибов применяли агар Сабуро (г/л: полипептон – 10,0; декстроза – 40,0; агар – 15, рН – 5,6±0,2) с добавлением цефтриаксона при окончательной концентрации до 100 мкг/мл для подавления роста бактерий. Далее каждую пробу с 200 мг помещали в 10 мл стерильного фосфатного буферного раствора (PBS) и перемешивали в течение 10 минут в шейкер-инкубаторе. (КОЕ) бактерий и грибов определяли путем нанесения 100 мкл серийных разведений до 10-5 и 10-4 на чашки Петри с декстрозным агаром Сабуро. Фосфатно-буферный раствор был использован в качестве контроля. Чашки инкубировали при температуре 28 °С в течение 72 часов в Шейкер-инкубаторе (Biosan ES-20, Орбитальный шейкер-инкубатор).

Агрохимический анализ почвенных образцов проводили в Лаборатории агрохимических и биохимических анализов Татарского НИИ агрохимии и почвоведения. В почве определяли содержание органического вещества (ГОСТ 26213-91); сумму поглощенных оснований (ГОСТ 27821-88); гидролитическую кислотность (ГОСТ

26212-91); pH солевой вытяжки (ГОСТ 26483-85); щелочногидролизуемый азот по Корнфилду, подвижные соединения фосфора и калия (ГОСТ 26204-91).

Результат исследований.

Патогенные и сапрофитные грибы из образцов проб на агаре Сабуро с декстрозой не выделены (Рисунок 2).

Рисунок 1 - Место отбора нативного цеолита

а) б)

Рисунок 2 - Агар Сабуро с декстрозой: а) контроль б) отсутствие грибкового мицелия.

Под влиянием цеолита у чернозема улучшились физико-химические свойства. Почвенные агрономически ценные частицы (10,0-0,25 мм) комковато-зернистой структуры увеличились на 3,8-11,5 %. Снизилась на 0,8-4,8 %, плотность почвы, что повысило водопропускную способность - на 16,0-19,6 %. Продуктивная влага возрасла в пахотном слое на 5,9-9,3 %. Цеолит выступал в роли пролонгатора действия минеральных удобрений, повышая эффективность последних. Содержание в химическом составе цеолитсодержащей породы кальция создавало благоприятные условия для улучшения реакции почвенной среды, для активной мобилизации почвенных фосфатов в доступные формы. Кремний в доступной форме, входящий в состав цеолитов способствовал улучшению питания растений фосфором и калием. В связи с безопасными и полезными свойствами цеолита данный агроминерал может быть широко применен при изменении климата.

Заключение. По результатам проведенных исследований пяти проб нативного цеолита с карьера добычи в Дрожжановском районе Республики Татарстан установлено, что патогенные и сапрофитные грибы из образцов проб на агаре Сабуро с декстрозой не выделены.

Установлено, что цеолиты выступали в роли пролонгаторов действия минеральных удобрений, повышая эффективность последних. Содержание кальция в химическом составе цеолитсодержащей породы создавало благоприятные условия для улучшения реакции почвенной среды, активной мобилизации почвенных фосфатов в доступные формы. Кремний в доступной форме, входящий в состав цеолитов, способствовал улучшению питания растений фосфором и калием. В связи с безопасными и полезными свойствами цеолита данный агроминерал может быть использован для восстановления плодородия почв. Исследования будут продолжены. Работа проведена в рамках ГЗ № FMEG-2021-0003 регистрационный номер: 121021600147-1.

Резюме

По результатам проведенных исследований пяти проб нативного цеолита с карьера добычи Дрожжановский район Республики Татарстан, Россия установлено, что патогенные и сапрофитные грибы из образцов проб на агаре Сабуро с декстрозой не выделены. Цеолиты выступали в роли пролонгаторов действия минеральных удобрений, повышая эффективность последних. Содержание в химическом составе цеолитсодержащей породы кальция создавало благоприятные условия для улучшения реакции почвенной среды, активной мобилизации почвенных фосфатов в доступные формы. Кремний, входящий в состав цеолитов, способствовал улучшению питания растений фосфором и калием. В связи с безопасными и полезными свойствами цеолита данный агроминерал может быть использован для восстановления плодородия почв. Исследования будут продолжены.

Список литературы Некоторые свойства цеолитов для сохранения биоценоза

- Дадалко, В.А. Продовольственная безопасность: национальные интересы,проблемы, тенденции, риски, перспективы / В.А. Дадалко, Е.Р. Михалко, А.В. Дадалко. – Минск: Изд. «ИВЦ Минфина», 2011. – 696 с.

- Иванов, А.В. Микотоксикозы животных (этиология, диагностика, лечение, профилактика) / А.В. Иванов, М.Я. Тремасов, К.Х. Папуниди, А.К. Чулков / Под ред. Профессора Иванова А.В. – М.: Изд. «Колос», 2008. – 140 с.

- Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение / В.И. Кирюшин. – М.: Изд. «Колосс», 2010. – 687 с.

- Равилов, А.З. Микробиологические среды / А.З. Равилов, Р.Я. Гильмутдинов, М.Ш. Хусаинов. – Казань. – Изд. «Фэн». – 1999. – С. 168.

- Телишевская, А.Я. Белковые гидролизаты: получение, состав, применение / А.Я. Телишевская. – М.: Изд. «Россельхозакадемия». – 2000. – С. 128.

- Тутельян, В.А. Микотоксины: исторические аспекты и современные представления / В.А. Тутельян // Оценка загрязнения пищевых продуктов микотоксинами, 1985. –Т. 1. – С. 83-104.

- Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20. – http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106

- Borges, R. Clay minerals / R. Borges, S.F. Brunatto, A. Leitao. – 2015. – № 50. – Р. 153-162.

- CAST (Council for Agriltural Science and Technology). Mycotoxins: in plant, animal and human systems / CAST // Ames, Iowa, USA. – 2003. – https://www.castscience. org/publication/mycotoxins-risks-inplant-animal-and-human-systems/

- Cotter, P.D. Surviving the acid test: responses of gram-positive bacteria to low pH / P.D. Cotter, H. Colin // Microbiology and molecular biology reviews. – 2003. – P. 429-453

- Kennedy, A.C. Bacterial diversity in agroecosystems. Invertebrate biodiversity as bioindicators of sustainable landscapes / A.C. Kennedy // Elsevier. – 1999. – P. 65-76.

- Lee, Y.J. Effect of pH on microbial hydrogen fermentation / Y.J. Lee, T. Miyahara, T. Noike // Journal of Chemical Technology & Biotechnology. – 2002. – P .694-698.

- Lowe, S.E. Biology, ecology, and biotechnological applications of anaerobic bacteria adapted to environmental stresses in temperature, pH, salinity, or substrates / S.E Lowe, K.J. Mahendra, J.G. Zeikus // Microbiology and Molecular Biology Reviews. – 1993. – P. 451-509.

- Rothschild, L.J. Life in extreme environments / L.J. Rothschild, R.L. Mancinelli // Nature. – 2001. – P. 1092-1101.

- Zijlstra, H.JP. Early diagenetic silica precipitation, in relation to redox boundaries and bacterial metabolism, in Late Cretaceous chalk of the Maastrichtian type locality / H.JP. Zijlstra // Geologie en Mijnbouw. – 1987. – P. 343-355.