Некрополь Умревинского острога (Верхнее Приобье)

Автор: Горохов С.В., Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

После утраты Умревинским острогом оборонительного и административного значения на его территории сформировался некрополь. В ходе археологических раскопок исследована часть кладбища вдоль северной, западной и южной тыновых стен, а также в центре острога. Изучено 83 захоронения, локализованных преимущественно в юго-западной и центральной части памятника. Выявлены три ритуальных погребения новорожденных: одно под юго-западной угловой набережной башней и два под строением в центре двора острога. Обнаружено массовое захоронение девяти человек разного пола и возраста, по ряду признаков аналогичное коллективным погребениям жителей Албазинского острога, умерших в ходе осады. Это послужило основанием для предположения о том, что исследованные захоронения Умревинского острога были совершены при схожих обстоятельствах. «Элитное» погребение подростка в мундире в центральной части двора острога позволило выявить признаки таких захоронений. В результате обобщения данных по всем погребениям были выделены две большие группы, обособленные в пространстве, на основе чего установлена хронологическая последовательность их формирования. Захоронения первой группы были совершены в период с 1740-х по 1790-е гг., второй - в начале XIX в. Анализ планиграфии кладбища показал, что строение в центральной части острога, возможно, являлось церковью Трех Святителей, известной по письменным источникам. В статье аргументированно доказывается закономерность формирования некрополя на территории двора острога. Остается открытой проблема локализации кладбища основателей и первопоселенцев.

Умревинский острог, некрополь, ритуальное захоронение, церковь трех святителей

Короткий адрес: https://sciup.org/145145864

IDR: 145145864 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.123-130

Текст научной статьи Некрополь Умревинского острога (Верхнее Приобье)

Русские остроги в Сибири являются многокомпонентными объектами археологического наследия, включающими элементы, которые, находясь вне острожного контекста, могут быть самостоятельными археологическими памятниками. Это некрополи, посады, церкви, клады, дороги и пр. Изучение сосуществования комплекса объектов в рамках археологического контекста острога представляется важной и актуальной задачей на современном этапе исследования памятников эпохи первоначального освоения русскими территории Сибири и Дальнего Востока. В настоящей статье представлены результаты интерпретации данных археологических раскопок некрополя Умревинского острога, основанного в 1703 г. на правом берегу р. Оби в 600 м к юго-западу от устья р. Умревы [Бородовский, Горохов, 2009].

Описание погребений и выделение групп захоронений

На территории Умревинского острога в ходе археологических исследований было обнаружено кладбище.

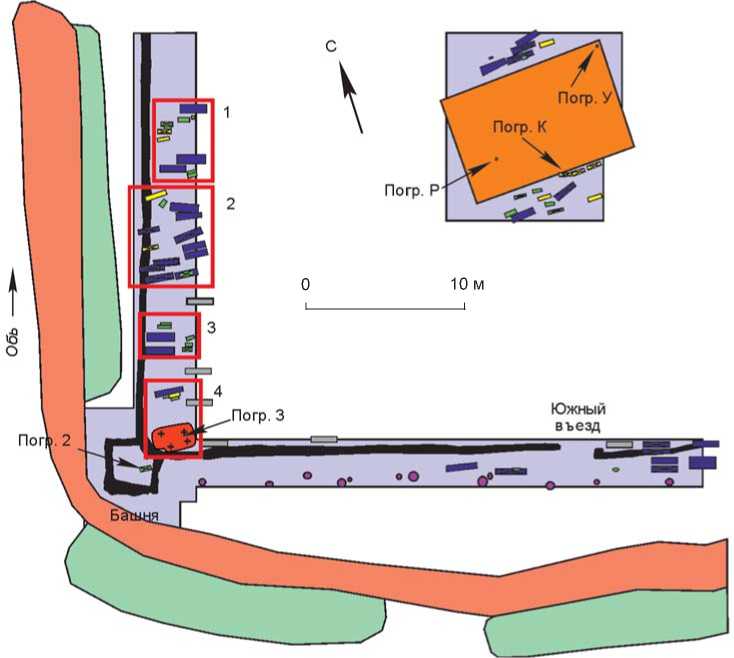

В 2000 г. А.В. Шаповалов выявил одиночное захоронение на северо-западном краю внутреннего двора острога. Раскопки, проведенные нами в 2002–2006 и 2015–2016 гг., позволили проследить планиграфию некрополя вдоль западного и южного тынов, а также у развалин сооружения в центральной части двора острога. В общей сложности было исследовано 83 захоронения. Наибольший интерес представляют погребения 2, 3, К, Р и У (рис. 1).

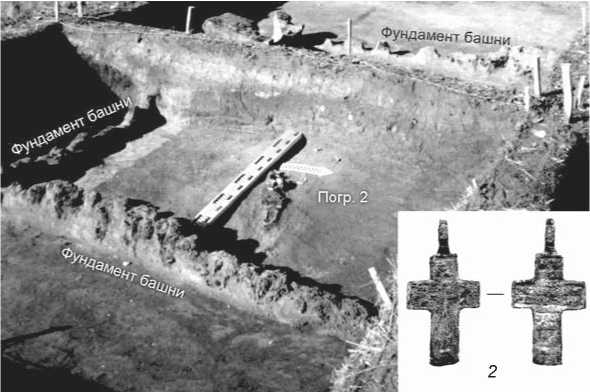

Погребение 2 находилось внутри периметра фундамента юго-западной угловой башни (рис. 2, 1 ). Контуры могильной ямы прослеживались в грунте по древесному тлену от колоды, в которую было помещено тело младенца. Размеры этой конструкции составляли 70 × 25 см, высота сохранившихся стенок ок. 5 см. Деревянное перекрытие полностью истлело. Захоронение располагалось на уровне материковой поверхности. Новорожденный ребенок (по определению антрополога Д.В. Позднякова) был погребен в вытянутом положении на спине, головой на запад, с перекрещенными на уровне голеней ногами. Под левой тазовой костью лицевой стороной вниз лежал латунный нательный крест (рис. 2, 2 ). Погребение 2 расположено изолированно от основного массива могил некрополя. Внутри

Рис. 1. План-схема исследованной части некрополя Умревинского острога.

1 – погребение взрослого человека; 2 – погребение подростка; 3 – погребение младенца; 4 – коллективное захоронение; 5 – законсервированные погребения; 6 – погребения с нательными крестами; 7 – ров; 8 – вал; 9 – раскоп; 10 – строение; 11 – канавка тына и фундамента башни; 12 – ямы от столбов ограды некрополя.

Рис. 2. Погребение 2 ( 1 ) и латунный нательный крест из него ( 2 ).

контура фундамента башни других захоронений нет.

Погребение У обнаружено под северным углом строения, расположенного в центральной части двора острога (см. рис. 1). Хаотичное скопление костей новорожденного находилось в слое погребенной почвы под строительным мусором от разрушенного здания. Сопроводительный инвентарь отсутствовал.

Погребение Р также обнаружено под строением в центральной части двора острога (см. рис. 1). Оно находилось под слоем строительного мусора (фрагменты кирпича-сырца и обожженного кирпича), образовавшегося в результате разрушения печи, на уровне материковой поверхности. Захоронение представлено хаотичным скоплением костей новорожденного. Сопроводительный инвентарь отсутствовал.

Погребения 2, Р и У имеют ряд общих признаков. Все – захоронения новорожденных, совершены без заглубления в материк, расположены в пределах строений (остальные вне сооружений) и на некото- ром удалении от других могил, в то время как прочие младенческие погребения либо находятся вблизи захоронений взрослых, либо группируются (см. рис. 1). Совокупность перечисленных признаков свидетельствует о том, что при возведении сооружений на территории Умревинского острога в 1730–1740-х гг. практиковалось совершение ритуальных захоронений новорожденных. Клеть, под которой располагалось погребение Р, являлась пристройкой к основной части сооружения. Вероятно, именно с этим связано наличие двух ритуальных захоронений под одним строением. Погребения 2, Р и У являются самыми ранними из обнаруженных на территории Умревин-ского острога, но они не относятся к исследованному пого сту, т.к. были совершены в специфических ритуальных целях во время существования острога как военного и административного объекта, тогда как некрополь начал формироваться после утраты острогом своих функций.

Погребение 3 находилось около северо-восточного угла юго-западной башни и перерезало ее ленточный свайно-столбчатый фундамент на месте расположения дверного проема (см. рис. 1). Размеры ямы 2,6 × 1,6 м, глубина от материковой поверхности 33–61 см. Захоронение является коллективным и ярусным. Все погребенные лежали в вытянутом положении на спине, головой на запад. Всего в могиле, по определению антрополога Д.В. Позднякова, было захоронено девять

Фундамент башни

человек различного возраста и пола (три женщины, двое мужчин и четыре ребенка в возрасте до двух лет).

Погребение 3 имеет ряд общих признаков с коллективным захоронением (57 чел.) жителей Албазинского острога [Артемьев, 1999, с. 113, 114]. Толщина слоя, в котором находились погребения, в Умревинском остроге составляет 0,3–0,6 м, в Албазинском – 0,3 м. В обоих захоронениях присутствуют останки мужчин, женщин и детей. Оба погребения содержали относи- тельно незначительное количество свидетельств насильственной смерти: в Умревинском остроге – одна свинцовая картечина и пробитая (возможно, штыком) грудина, в Албазинском остроге – два наконечника стрел и две свинцовые пули. Массовое захоронение в Албазинском остроге стало следствием гибели большого числа людей за короткий период времени в ходе осады. Наличие общих признаков позволяет предположить, что погребение девяти тел в Умревинском остроге тоже следствие вооруженного конфликта. Оно также может быть связано с обычаем хоронить бедняков, умерших без причастия, один раз в году [Gmelin, 1751, S. 161; Белковец, 1990, с. 105]. Дополнительным аргументом в пользу этой версии является присутствие среди погребенных женщин со свинцовой дробиной в районе груди: в случае скоропостижной смерти она могла остаться без причастия.

Погребение К примыкало к южной стене строения в центральной части острога (см. рис. 1, 3). Размеры могильной ямы 1,20 × 0,45 м, глубина от материковой поверхности 0,4 м. В могиле зафиксированы остатки гроба (1,03 × 0,35 м), элементы которого были скреплены железными скобами и гвоздями. Гроб имел наклон на правый бок. В могиле находился скелет ребенка, погребенного в вытянутом положении на спине, головой на запад, со скрещенными на груди руками и ориентированного перпендикулярно к западной тыновой стене. В районе бедер, запястий и груди обна-

0 3 cм 0 3 cм

Рис. 3. Погребение К.

1 – общий вид; 2 – размещение монеты в погребении; 3 – фрагмент вышивки на мундире погребенного; 4 – нательный крест; 5 – монета.

нии монеты в могилу. Во-первых, 61 монета из 62 (исключая ритуальные), обнаруженных в Умревинском остроге, происходит либо из строения в центральной части двора, либо с посада. На территории двора о строга вне зданий найдена только одна монета. В прочих захоронениях монет также не обнаружено. Во-вторых, 2 копейки – один из самых крупных номиналов в нумизматической коллекции острога. Из 64 монет лишь пять имеют равный или больший номинал, поэтому вероятность случайного попадания монеты именно такого номинала в могилу невелика. В-третьих, размер двух копеек достаточно значителен (рис. 3, 5 ). При рытье могилы такую монету сложнее потерять и легче найти. Погребение было совершено в интервале 1769–1796 гг. Нижняя граница – год чеканки монеты, верхняя определяется окончанием правления Екатерины II (если рассматривать размещение монеты вензелем императрицы вверх как символически значимое).

Ряд признаков указывает на то, что данное захоронение «элитное»: 1) на погребенном расшитый мундир; 2) гроб с самым большим количеством железных деталей (две скобы и гвозди) из исследованных; 3) монета в погребении как символ ружены остатки мундира, представленные войлочной тканью темного цвета, золотым позументом (растительный орнамент в виде листьев и цветков), плетеными тесьмой и красными нитями (рис. 3, 3) [Боро-довский, Горохов, 2009, с. 201–203, рис. 70–73]. Под одним из таких фрагментов лежал латунный нательный крест (рис. 3, 4). На костях сохранились остатки кожаных сапог. Слева от черепа под тленом от досок гроба находилась монета номиналом 2 копейки 1769 г. Сузунского монетного двора, лежавшая вензелем императрицы Екатерины II вверх (рис. 3, 2, 5). При раскопках юго-западной башни острога на фундаменте была обнаружена денга 1730 г., обращенная гербом Российской империи вверх. Учитывая этот факт, можно предположить, что монета в погребении ребенка в мундире (следовательно, состоящего на государственной службе), расположенная вензелем вверх, могла иметь символическое значение и отражать принадлежность погребенного к государственной системе Российской империи. Совокупность аргументов принадлежности к государственной системе Российской империи; 4) кожаная обувь. Место захоронения также должно иметь «престижный» характер. В русской православной традиции «элитные» места для могил располагались вблизи здания церкви. Из письменных источников известно, что в Умревинском остроге была церковь Трех Святителей, находившаяся внутри острожных стен (точное место расположения не указано) [Каменецкий, Элерт, 1986, с. 260]. Возможно, строение в его центральной части было культовым сооружением. В пользу этого говорит ориентация здания строго по линии запад–восток. Однако предметный комплекс данного объекта не позволяет сделать однозначный вывод о том, что оно являлось церковью. На культовый характер строения косвенно могут указывать обнаруженные в нем три медные застежки от книг, возможно, богослужебных. Наличие книг свидетельствует о том, что здесь были грамотные люди. В середине XVIII в. это, вероятнее всего, либо чиновники, либо священнослужители. Данное соо- позволяет сделать вывод о преднамеренном помеще- ружение существенно отличается от жилых постро- ек на посаде острога и имеет черты «элитарности»: высокий подклет, отсутствие погреба, значительная площадь (ок. 70 м2), большая печь из кирпича-сырца и обожженного кирпича, слюдяные окна.

Проведенные исследования некрополя на территории Умревинского острога позволяют сделать предварительные выводы о его планиграфии. В северной части раскопа на месте западной тыновой стены захоронения отсутствуют. Лишь в северо-западном углу расположено одиночное погр. 1. В южной части можно выделить четыре плотные группы захоронений. Первая состоит из трех взрослых, двух детских и шести младенческих погребений (см. рис. 1). Боль- шинство из них (за исключением трех) ориентировано строго перпендикулярно к западной тыновой стене. Погребений с нательными крестами относительно немного (см. таблицу).

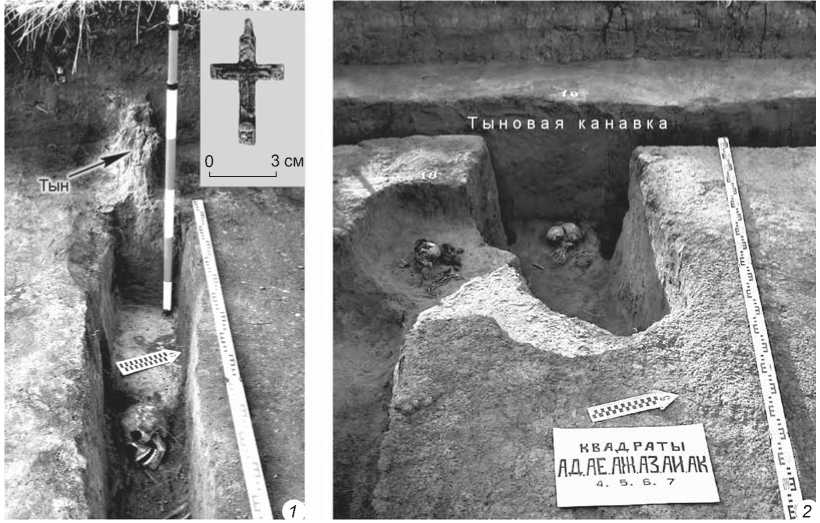

Группа 2 включает 11 взрослых, два детских и два младенческих захоронения (см. рис. 1). Все погребения, кроме двух, ориентированы строго по линии запад–восток. Данную группу отличает перерезание тремя могилами тыновой канавки (рис. 4, 2 ), относительно большое количество нательных крестов и малая доля детских и младенческих захоронений (см. таблицу ).

Группа 3 состоит из двух взрослых и пяти младенческих погребений (см. рис. 1). Почти все (кроме од-

Основные характеристики групп погребений

|

Группа |

Ориентация погребений |

Пересечение деревянных оборонительных сооружений |

Доля погребений с нательными крестами, % |

Доля детских погребений, % |

|

1 |

Перпендикулярно западной стене |

Нет |

18,2 |

72,7 |

|

2 |

Запад–восток |

Есть |

46,7 |

26,7 |

|

3 |

Перпендикулярно западной стене |

Нет |

14,3 |

71,4 |

|

4 |

Запад–восток |

Есть |

30,8 |

53,8 |

|

Погребения в центральной части двора острога |

» |

– |

42,1 |

68,4 |

|

Погребения вдоль южной стены |

Параллельно южной стене |

Есть |

36,4 |

18,2 |

Рис. 4. Погребение 46 в канавке южной тыновой стены ( 1 ) и погр. 19, частично расположенное в канавке западной тыновой стены ( 2 ).

ного младенческого) ориентированы строго перпендикулярно к западной тыновой стене. Нательный крест обнаружен только в одном погребении (см. таблицу ). Взрослые и младенцы захоронены на одинаковой и аномально малой для данного некрополя глубине – 10–15 см от уровня материковой поверхности.

Группа 4 включает 13 погребений, объединенных в два конгломерата (см. рис. 1). Все ориентированы по линии запад–восток. Один конгломерат (северный) состоит из четырех захоронений (взрослого, подростка и двух младенцев), расположенных на трех ярусах; второй представлен вышеописанным коллективным погр. 3 (также три яруса), которое перерезает фундамент юго-западной башни. Треть погребений содержала нательные кресты (см. таблицу ).

Группа захоронений у строения в центральной части внутреннего двора острога состоит из шести взрослых, шести детских и семи младенческих погребений. Почти все (кроме погребения К) ориентированы по линии запад–восток. Могилы примыкают к наружной стороне северной или южной стен строения либо располагаются вблизи них (см. рис. 1). Доля захоронений с нательными крестами относительно большая (см. таблицу ).

Группа погребений вдоль южной тыновой стены состоит из девяти взрослых и двух младенческих захоронений. Они расположены с ее внешней и внутренней стороны (см. рис. 1), а два (взрослых) непосредственно в тыновой канавке (см. рис. 4, 1 ). Все могилы ориентированы параллельно южной стене с отклонением от линии запад–восток. В четырех взрослых захоронениях присутствовали нательные кресты (см. таблицу ).

Обсуждение результатов

Хронологию формирования того или иного участка некрополя Умревинского острога может отражать ориентация могильных ям, факты пересечения погребениями о статков деревянных оборонительных сооружений и доля захоронений с нательными крестами. По указанным признакам выделенные группы объединяются в две макрогруппы (см. таблицу). Первая включает группы 2, 4 и погребения в центральной части двора острога. Ее характеризуют ориентация могил по линии запад–восток, пересечение могильными ямами остатков деревянных оборонительных сооружений (рис. 4, 2) и высокая доля захоронений с нательными крестами. Вторая макрогруппа состоит из групп 1 и 3. Ее признаки – ориентация перпендикулярно к западной тыновой стене, отсутствие фактов перерезания могильными ямами остатков деревянных оборонительных сооружений и малая доля погребений с нательными крестами. Группа захоро- нений вдоль южной тыновой стены имеет признаки как первой, так и второй макрогруппы (см. таблицу).

Вероятно, макрогруппы формировались не синхронно. Первая может быть датирована по группе захоронений в центральной части двора острога. Особенности расположения погребений в данном месте обусловлены существованием строения в этой части памятника, т.к. все захоронения, кроме ритуальных, находятся вдоль северной и южной стен здания. По нумизматическим данным, сооружение было построено в 1740-х гг. и просуществовало до 80-х гг. XVIII в. В заполнении могильных ям присутствует строительный мусор. Следовательно, захоронения совершались здесь после разрушения строения, т.е. не ранее 1780-х гг., но и не значительно позже, т.к. могилы не перерезают основания его стен, а значит, на момент совершения захоронений контуры сооружения были еще видны на местности. Таким образом, все могилы на данном участке, а также погребения групп 2 и 4 (входят в первую макрогруппу) могут быть датированы 40–90-ми гг. XVIII в. Посад при остроге, который располагался южнее и севернее укреплений, согласно нумизматическим данным, сформировался в 1740-х гг. и просуществовал до 1790-х. Вероятно, среди погребения первой макрогруппы есть захоронения и жителей посада.

Вторая макрогруппа могла сформироваться как до, так и после первой. На более раннее ее формирование указывают низкая доля погребений с нательными крестами (если предположить, что металлические нательные кресты в первой половине XVIII в. были менее доступны для населения Умревинского острога, чем во второй) и то, что могильные ямы в некоторых случаях расположены вплотную к западной тыновой стене, но не перерезают ее канавку, а значит (если исключить фактор случайного совпадения), стена на момент совершения захоронений еще существовала (см. рис. 1). Ориентация могил перпендикулярно к западной тыновой стене может свидетельствовать как о более раннем, так и о более позднем времени совершения погребений. При рытье могильной ямы работники, вероятно, ориентировались на строение в центральной части двора острога (возможно, церкви), как расположенное по линии запад–восток. Следовательно, до появления этого здания и после его разрушения данный ориентир отсутствовал. Однако было известно, что р. Обь течет на север (стены острога расположены параллельно реке или перпендикулярно к ней), поэтому она могла служить ориентиром. Можно было ориентироваться также на ранее совершенные захоронения. Однако большая плотность погребений приводила к быстрому слиянию насыпей и потере их индивидуальных признаков. Могилы зарастали густой растительностью летом, а зимой были покрыты снегом, что затрудняло определение их ориентации.

Аргументов в пользу того, что вторая макрогруппа сформировалась позже первой, больше. Здесь выше процент детских и младенческих захоронений (до появления посада в остроге, вероятно, находился только временный гарнизон, состоявший преимущественно из взрослых мужчин). В первой половине 1730-х гг. Умревинский острог был реконструирован (появились башни), соответственно, он функционировал как военный объект, а не как кладбище, поэтому совершение погребений на территории двора острога представляется немотивированным. Все захоронения в гробах (более поздняя конструкция, чем колода), зафиксированные в раскопе вдоль западной тыновой стены, ориентированы перпендикулярно к ней (характерная черта второй макрогруппы). Могилы группы 1 являются крайними северными в этом раскопе. Далее погребений нет, хотя место для них есть. Этот край некрополя, вероятно, сформировался одним из последних. Ориентация погребений второй макрогруппы такая же, как могил в раскопе вдоль южного тына. Последние в некоторых случаях пересекают тыновую канавку и расположены за пределами двора острога, в пространстве между тыновой стеной и идущей параллельно более поздней оградой кладбища. Следовательно, данная группа погребений появилась после разрушения южной тыновой стены, т.е. достаточно поздно. По совокупности аргументов более вероятно, что вторая макрогруппа сформировалась позже первой.

По-видимому, некрополь не распро страняется за пределы системы рвов и валов. На это указывает ряд косвенных свидетельств: 1) на участках, где обнаружена линия ограды некрополя в пределах земляных оборонительных сооружений, не зафиксировано расположение погребений за забором кладбища; 2) анализ геофизической карты площади острога и сопредельных территорий также свидетельствует об отсутствии захоронений за пределами земляных оборонительных сооружений в непосредственной близости от них [Горохов, 2006]; 3) как показали раскопки, значительная площадь внутреннего пространства острога кладбищем не занята вовсе либо плотность погребений такова, что достаточно места для размещения захоронений между существующими могилами.

Вероятно, на первом этапе формирования некрополя оградой служила тыновая стена, оставшаяся от острога. Со временем она приходила в негодность и частично разбиралась. В определенный момент погребения, совершавшиеся вдоль западной стены острога, стали перерезать канавку тына. Новая ограда кладбища сооружалась в пространстве между тыновой стеной и системой земляных оборонительных сооружений, как это имеет место на исследованном участке вдоль южного тына, где ограда некрополя располагалась в 1–1,5 м к югу от тыновой стены (см. рис. 1).

Появление некрополя на территории Умревин-ского острога не случайно. Ряд факторов делают это место предпочтительным для устройства кладбища. Некрополь и острог имеют схожие структурные элементы, которые после прекращения функционирования последнего продолжают существовать: система рвов и валов, а в данном случае и тыновая стена. В конце XVIII в. пришедшие в негодность деревянные конструкции о строгов иногда могли использоваться для сооружения кладбищенских оград. Например, в 1791 г. собравшиеся на сход крестьяне намеревались так использовать деревянные оборонительные сооружения Бердского острога [Сметанин, 1983, с. 14]. Значимость наличия готовых рвов при устройстве некрополей в окрестностях Умревинского острога подтверждается кладбищем с. Шумиха (Болотнин-ский р-н Новосибирской обл.). Оно расположено в 2 км к северу от острога на возвышенной площадке средневекового городища, опоясанного мощной системой земляных оборонительных сооружений, которые вплоть до настоящего времени отчетливо видны на местности. Городища и остроги возводились на возвышенных и сухих местах, что также является значимым при выборе места для кладбища. Еще один важный фактор – наличие деревянной церкви Трех Святителей. В настоящее время точное место расположения церкви не установлено, но из письменных источников известно, что после того, как острог утратил оборонительное значение и пришел в запустение, церковь продолжала функционировать [Ми-ненко, 1990, с. 51].

Заключение

Некрополь на территории острога – явление достаточно традиционное. Аналогичным образом ситуация обстоит с Братским, Илимским, Красноярским, Алба-зинским, Зашиверским и Иркутским острогами [Кра-дин, 1988, с. 121]. В Илимске некрополь сформировался на западном участке внутреннего пространства острога [Молодин, 1999, с. 113–114], в Красноярске – в юго-западном углу укрепленного посада [Тарасов, 2000, с. 150], в Зашиверске – в церкви [Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977, с. 84, 123]. В Албазин-ском остроге погребения сосредоточены в центральной части [Артемьев, 1996]. В каждом конкретном случае необходимо учитывать причины возникновения некрополей на территории памятников для правильной интерпретации особенностей их формирования. Например, в Албазинском остроге расположение в центральной части двора связано с осадой и последующим о ставлением острога в течение короткого промежутка времени. Другая ситуация характерна для Илимского и Красноярского острогов. Здесь кладбища формировались в мирное время на протяжении длительного периода вдоль тыновых стен. Многие илимские погребения перерезают пришедшие в негодность оборонительные сооружения. Одиночное захоронение в церкви Зашиверского острога, судя по обнаруженной сопроводительной монете 1746 г., было совершено в период, когда храм существовал уже на протяжении почти полувека [Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977, с. 123].

Изучение внутренней структуры некрополя и его соотношения с прочими объектами острога позволило установить последовательность формирования различных участков кладбища и существенно уточнить историю Умревинского острога. По-прежнему остается нерешенным вопрос о месте расположения кладбища основателей и первопоселенцев острога, умерших до начала формирования исследованного некрополя.

Перспективным представляется сравнение городских и острожных некрополей с сельскими кладбищами и погостами при монастырях для выяснения их специфических черт, обусловленных характером культуры тех поселений, которым они принадлежат. В настоящее время создана достаточная источниковая база для начала сравнительных исследований. В последние десятилетия изучены такие русские сельские погребальные памятники, как Староалейка II, Изюк I, Горноправдинский могильник [Кирюшин и др., 2006; Татаурова, 2010; Зайцева, 2008], а также некрополи при томском Богородице-Алексиевском, тобольском Абалакском и верхотурском Николаевском монастырях [Боброва, 2017; Данилов, 2012; Курлаев, 1998].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Некрополь Умревинского острога (Верхнее Приобье)

- Артемьев А.Р Останки непогребенных защитников Албазинского острога//РА. -1996. -№ 1. -С. 185-196.

- Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII -XVIII вв. -Владивосток: , 1999. -336 с.

- Белковец Л.П. Иоганн Георг Гмелин: 1709-1755. -М.: Наука, 1990. -144 с.

- Боброва А.И. Некрополь томского мужского Богородице-Алексиевского монастыря//Культура русских в археологических исследованиях. -Омск: Наука, 2017. -С. 387-389.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский острог: Археологические исследования 2002-2009 гг. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -244 с.