Необычный сюжет в петроглифах Хара Джамат Гола -охота на медведя (Монгольский Алтай)

Автор: Молодин В.И., Черемисин Д.В., Ненахова Ю.Н., Ненахов Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Петроглифы, оставленные обитателями пояса гор и степей Евразии, весьма многочисленны. Среди основных тем - охота, война, оружие, колесный транспорт и многое другое. Но самым распространенным мотивом на протяжении тысячелетий было изображение диких животных. В статье анализируется редкий сюжет петроглифов Монгольского Алтая, обнаруженный в ходе экспедиционных исследований. При обследовании долины Хара Джамат Гол, на северо-западе Монголии у границы с Россией, на левом берегу реки в местности Саби-Салаа зафиксировано скопление петроглифов. На вертикальной сланцевой плите выбита многофигурная сцена охоты на медведей с собаками, преследующими и атакующими хищников. Охотники вооружены луками, а также палицами. По манере воспроизведения людей и животных данную композицию следует датировать бронзовым веком. В зоне гор и степей Евразии медведь в петроглифах представлен во много раз реже, чем другие животные (горные козлы, благородные олени, быки, лоси, кабаны, кошачьи хищники и волки), а взаимодействие медведя с человеком воспроизведено лишь на двух местонахождениях Монгольского Алтая. Этот редкий сюжет находит параллели в наскальном искусстве Фенноскандии. Также сцена охоты с собаками на медведя известна в Пегтымеле, самом северном пункте петроглифов Азии. Необычные сюжеты на скалах Саби-Салаа в Монгольском Алтае и в долине Цагаан-Гола отражаеют охотничью практику скотоводов Саяно-Алтайского региона в эпоху бронзы. Очевидно, что бурые медведи время от времени появлялись в высокогорных долинах Монгольского Алтая и становились объектом охоты местного населения.

Монгольский алтай, наскальное искусство, экспедиционные исследования, эпоха бронзы, сюжеты петроглифов, охота на медведя

Короткий адрес: https://sciup.org/145146162

IDR: 145146162 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0551-0556

Текст научной статьи Необычный сюжет в петроглифах Хара Джамат Гола -охота на медведя (Монгольский Алтай)

Общепризнанным подходом к изучению памятников наскального искусства является понимание его сюжетов и образов как источника информации об экологии, природном окружении и хозяйственном укладе создателей этих произведений. Петроглифы, оставленные обитателями пояса гор и степей Евразии на скалах Саяно-Алтая, Тянь-Шаня, Памира, Куньлуня и других горных массивов, весьма многочисленны, при том, что сюжеты наскального искусства ограничены. Среди основных тем, связанных с человеком – охота, преследование диких и культивирование домашних животных, война, оружие, колесный транспорт и т.д. Однако самым распространенным мотивом, без сомнения, для всей горно-степной зоны на протяжении тысячелетий было изображение диких животных. Для Саяно-Алтая наиболее часто изображаемыми персонажами являются горный козел, благородный олень-марал, бык, лось, гораздо реже архар, кабан и верблюд-дромадер. Изображения птиц и рыб еще менее распространены, а многие животные, безусловно, окружавшие обитателей горных долин Южной Сибири и Центральной Азии, не воспроизведены вовсе. Из хищников чаще других животных представлены волки. В сценах охоты нередко демонстрируются собаки – животное, доместициро-ванное человеком одним из первых.

Еще одним персонажем наскального искусства, который по сравнению с другими животными изображался не часто, является медведь. В корпусе петроглифов Южной Сибири и Центральной Азии медведь представлен реже остальных хищников. Количество его изображений увеличивается в локусах, наиболее близких к тайге (Томская Писаница на Томи, Шалаболино, Тепсей, Усть-Туба, Оглах-ты на Енисее) и уменьшается в горно-степной зоне (см.: [Окладников, Мартынов, 1972; Пяткин, Мартынов, 1985; Шер, 1980; Repertoire…, 1994; 1995; Черемисин, 2000 и др.]).

В ходе совместных полевых исследований петроглифов Северо-Западной Монголии, осуществленных в 2019 г. коллективом археологов ИАЭТ СО РАН и Института археологии АН МНР [Моло-дин и др., 2021], наряду с повторяющимися практически на всех памятниках и скоплениях петроглифов персонажами, был встречен необычный сюжет, демонстрирующий охоту на медведей. Несколько композиций, в которых представлены сцены охоты, были обнаружены ранее в местности Саби-Салаа.

Нами было зафиксировано скопление петроглифов на скальном прижиме в месте впадения в р. Хара-Джамат Гол левого притока, небольшого руч. Хара Жамат Голын джун Салаа. Это одно из самых многочисленных скоплений рисунков в долине реки. Петроглифы – фигуры животных и людей – нанесены как на скальные выходы загорелого сланца, так и на валуны, лежащие у их подножия. Сегодня здесь расположен большой зимник, можно предположить, учитывая, что наиболее удобные места для зимних стоянок были выбраны скотоводами с древнейших времен, что с такой стоянкой эпохи бронзы и связана большая концентрация наскальных изображений.

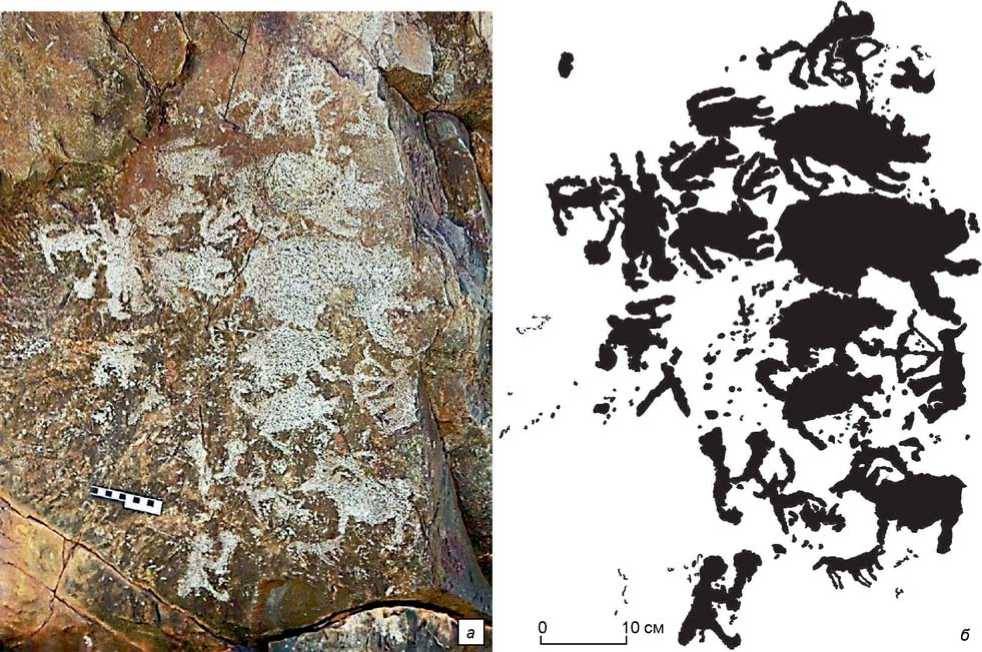

Одна из композиций, фиксируемая на памятнике, вызывает особый интерес (рис. 1, а, б). Это вполне завершенная композиция и, хотя не все ее фигуры безукоризненно проработаны, и некоторые персонажи нельзя трактовать однозначно, тем не менее, перед нами сцена, передающая загонную охоту на медведей. Группа охотников из четырех человек окружила животных. Медведей гонят в одну сторону при помощи своры собак. Животные (и медведи, и собаки) почти все показаны в динамике. Медведи изображены один над другим. Наиболее хорошо проработано верхнее изображение зверя. Показаны четыре лапы, массивное туловище, короткий хвост, оскаленная пасть и ухо. Зверь убегает от трех собак, показанных также динамично с загнутыми, заброшенными на спину длинными хвостами. Медведя в холку поражает из лука охотник. Он слегка наклонился по направлению к зверю, что придает сцене известный динамизм. На поясе лучника – плохо идентифицируемый предмет, возможно, булава или характерный для антропоморфов эпохи бронзы атрибут – хвост [Кубарев, 1987].

Второй медведь – наибольший в композиции – показан несколько ниже и более условно. Его поза также динамична, но если голова с коротким ухом и две передние, выброшенные вперед лапы, трактованы реалистично, то задняя часть массивного туловища показана условно. Медведя преследует крупная собака с четырьмя переданными лапами, демонстрирующими движение. За собакой изображен второй охотник. Его корпус слегка развернут в анфас. Голова увенчана высоким плюмажем. Между ног показан половой признак. На поясе – висящая булава (или характерный предмет типа хвоста). За плечами охотника изображен какой-то предмет, однозначно не читаемый. За спиной человека находится еще одна собака с характерным, заброшенным за спину хвостом, в статичном положении.

Фигура третьего небольшого медведя изображена под наибольшим зверем. Животное также показано в динамике – две выброшенные вперед передние лапы явно демонстрируют движение. Под медвежонком – фигура еще одной крупной собаки, которая как бы завершает верхнюю часть композиции. Изображение профильное, динамичное. Длинный изогнутый хвост поднят высоко вверх.

Рис. 1. Многофигурная композиция, пункт Саби-Салаа (северо-западная Монголия). Охота на медведя: а – фото авторов, б – прорисовка авторов.

Небольшого медведя лицом к лицу встречает еще один лучник. Ноги его выглядят не вполне доработанными (либо охотник стреляет с колен). На голове лучника отчетливо показан плюмаж. К туловищу примыкает подтреугольный предмет (возможно колчан). Наиболее реалистично передан натянутый лук со стрелой, направленный в зверя.

Завершают композицию в нижней части две фигуры горных козлов, развернутых в противоположную сторону от медведей. Животные переданы статично. Первое животное небольшое, с трудом поддается идентификации. Зато второе передано реалистично. Массивное туловище увенчано рогатой головой с проработанными деталями (ухо, характерная борода). В нижней части композиции – еще одно изображение собаки с четырьмя лапами и длинным прямым хвостом, выбитое под фигурой козла. Данная фигура как будто позволяет рассматривать сцену охоты на медведей и козлов как единую композицию. К тому же, в самом низу, вслед за собакой показана фигура человека, переданная в динамичной позе, с поднятой вверх булавой, явно нацеленной на движущихся навстречу козлов.

К сказанному необходимо добавить, что в противоположной от основной сцены части композиции изображено несколько незаконченных (либо плохо проработанных) фигур или знаков, которые трудно как-либо интерпретировать.*

Также можно добавить, что в пространстве между животными и людьми прослеживаются следы многочисленных разреженных точечных ударов. Очевидно, в композиции переданы характерные моменты охоты на зверей с собаками, атакующими животных сзади и отвлекающими от охотников. В тоже время, наличие фигур козлов свидетельствует о том, что перед нами сцена масштабной загонной охоты, когда в загон попадали не только главные объекты гона, но и другие животные.

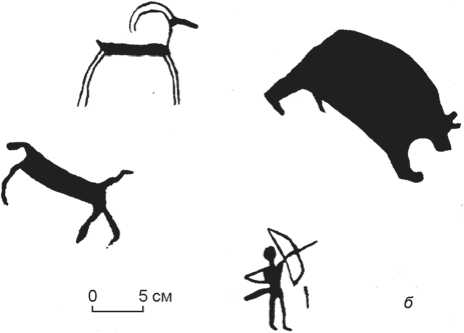

Наиболее близкой географически, а также с точки зрения содержания композиции, является сцена охоты на медведя и медведицу с двумя медвежатами в петроглифах горы Шивээт-Хайр-хан у слияния рек Цагаан-Салаа и Хар-Салаа [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2006, p. 160, № 216–217; Кубарев, 2009, c. 105, № 216–217). Очевидно, в виде двух фрагментов скопирована единая композиция, так как фигуры медведей столь похожи, что, по всей видимости, выполнены одной рукой (рис. 2, а, б ). В одной части мы видим охотника, стреляющего из лука в медведицу, которую, как и ее двух маленьких медвежат преследует, выгоняя на охотника, собака. Рядом еще две фигуры – горного козла и оленя. В другой части показан медведь-самец, охотник с луком, целившийся в него, горный козел и еще одно животное, определение которого затруднительно.

Обе фигуры медведей реалистично отражают экстерьер животного – массивное туловище, короткая морда, торчащие уши, аналогичным образом у обоих животных показаны лапы. Охотники-лучники – один на полусогнутых ногах, другой на прямых – характерный образ в наскальном искусстве Монгольского и Российского Алтая эпохи бронзы. Воспроизведение палиц в композиции из Саби-Са-лаа в руках и на поясе охотников также известно в петроглифах Саяно-Алтайского региона эпохи

Рис. 2. Прорисовка композиций с охотой на медведя, пункт Хар-Салаа II (северо-западная Монголия) (по: [Кубарев, 2009, с. 105, рис. 216, 217]).

бронзы. Изображения других животных – горных козлов, оленя с раскинутыми в движении ногами, собак с закрученными хвостами – также характерны для петроглифов Алтае-Саянского региона бронзового века.

Что касается более отдаленных аналогий сюжету охоты на медведя в петроглифах Евразии, необходимо отметить наибольшее его распространение на севере Европы, в Фенноскандии (памятники Альта в Северной Норвегии, Немфорсен в Швеции, Залавруга в Карелии, Канозеро на Кольском полуострове, Бесов нос на Онеге и др.). При этом и здесь бурый медведь изображался не часто. Так, в петроглифах Финляндии, для которых есть полная статистика, медведь представлен только дважды, при том что фигур антропоморфов – 201, а лосей – 138 изображений [Myandash, 2000, p. 117]. Однако здесь известны чрезвычайно выразительные многофигурные сцены охоты на медведя.

В петроглифах Беломорья чаще всего представлена охота на медведя с копьем, которым охотник поражает зверя в горло, например, охотничья сцена на памятнике Бесов Нос [Myandash, 2000, p. 277, fig. 325]. Именно такая сцена изображена и на памятнике Канозеро – реалистично показаны две цепочки следов медведя и преследующего его охотника на лыжах. Оба персонажа совершили большой пробег, осуществили резкий поворот; показано, что охотник следует за зверем на лыжах. Затем, как совершенно очевидно следует из наскального повествования, охотник сбросил лыжи и поразил медведя копьем в горло [Жульников, 2006, с. 154, рис. 186].

В Альто несколько медведей, пять или шесть, окружены группой охотников с луками, но главный охотник вооружен огромным копьем. Медведи показаны вышедшими из берлоги, которая изображена в виде двух окружностей, причем из внешнего кольца есть выход, и именно оттуда начинаются цепочки медвежьих следов [Жульников, 2006, с. 155, рис. 187]. Эти сцены в деталях воспроизводят хорошо известные по этнографическим материалам способы традиционной охоты на медведя.

Как правило, охотники Севера Евразии добывали медведя зимой, поднимая его из берлоги с помощью копья (рогатины) или длинного двустороннего ножа, закрепленного на древке. Ханты охотились на медведя коллективно, охотники с копьями окружали берлогу, выгоняли зверя, первый удар стремились нанести в горло, полагая, что это самая быстрая смерть для животного, а в случае поражения в сердце медведь может прожить еще несколько минут, опасных для охотников. Тупой стороной копья ударяли медведя по подбородку, он поднимал голову и охотник вонзал острие в горло [Кулемзин, Лукина, 1977, с. 23–24].

Индивидуальная охота на медведя считалась героическим деянием, легенды о котором передавались из поколения в поколение – именно такие сцены чаще представлены в петроглифах Северной Евразии, видимо, воплощая известный мифо-эпический сюжет о непревзойденном герое-охотнике.

В петроглифах Пегтымеля на Чукотке, самого северного памятника наскального искусства Азии, также известен сюжет охоты на медведя с собаками [Диков, 1971, с. 124; Дэвлет, 2006, c. 24, рис. 8], однако трудно с уверенностью утверждать, воспроизведен белый или бурый медведь.

Таким образом, необычный, редкий сюжет на скалах Саби-Салаа в Монгольском Алтае, находящий ближайшую аналогию в соседней долине Цагаан-Гола и серию географически и культурно отдаленных сюжетных параллелей в наскальном искусстве Фенноскандии, отражает охотничью практику скотоводов Саяно-Алтайского региона в эпоху бронзы, а также фиксирует экологическую ситуацию. Очевидно, что бурые медведи наряду с другими хищниками время от времени появлялись в высокогорных долинах Монгольского Алтая и становились, наряду с другими дикими животными, объектом охоты местного населения.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Необычный сюжет в петроглифах Хара Джамат Гола -охота на медведя (Монгольский Алтай)

- Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки. Петроглифы Пегтымеля. - М.: Наука, 1971. - 131 с.

- Дэвлет Е.Г. Пегтымельская тетрадь. - М.: ИА РАН, 2006. - 64 с.

- Жульников А.М. Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов. - Петрозаводск: Скандинавия, 2006. -224 с.

- Кубарев В.Д. Антропоморфные хвостатые существа Алтайских гор // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. - Новосибирск: Наука, 1987. - С. 150-169.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - 420 с.

- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). - Новосибирск-Улан-Батор: Изд-во ИАЭТ СО РАН, Юджин, 2005. - 638 с.

- Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - начале XX вв. Этнографические очерки. - Томск: ТГУ, 1977. - 226 с.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В., Батболд Н., Нена-хова Ю.Н., Ненахов Д.А. Новые петроглифы Монгольского Алтая: долина реки Хара-Джамат Гол // Древнее искусство в контексте культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы. Материалы всероссийской научной конференции с международным участием, 18-20 августа 2021 г., Кемерово. - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2021. - С. 207-213.

- Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы. - М.: Искусство, 1972. - 296 с.

- Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. - Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1985. - 192 с.

- Шер Я .А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - 328 с.

- Черемисин Д.В. Изображение медведей в петроглифах Узунгура (Горный Алтай) // Медведь в древних и современных культурах Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - С. 19-22.

- Jacobson E., Kubarev V., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest. Tsagaan Salaa / Baga Oigor. Repertoire des petroglyphes d’Asie Centrale. Fasc. 6. - Paris, 2001. -481p.

- Jacobson E., Kubarev V., Tseveendorj D. Mongolie du Nord-Ouest. Haut Tsagaan Gol. Repertoire des petroglyphes d’Asie Centrale. Fasc. 7. - Paris, 2006. - 444p.

- Myandash. Rock Art in the Ancient Arctic. - Ed.: A. Kare. -Arctic Centre Foundation, Rovaniemi, 2000. - 289 p.

- Repertoire des petroglyphes d’Asie Centrale. Fasc. 1: Siberie du Sude 1: Oglakhty I-III (Russie, Khakassie). -Paris, Diffusion de Boccard, 1994. - 59 р.

- Repertoire des petroglyphes d’Asie Centrale sous la direction de Henri-Paul Francfort et Jacov A. Sher. Fasc. 2: Siberie du Sude 2: Tepsej I-III, Ust’-Tuba I-VI (Russie, Khakassie). - Paris, Diffusion de Boccard, 1995. - 246 р.