Неолитические комплексы у села Шереметьево (по материалам исследований 1958-1959 годов)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Впервые в научный оборот введены материалы, полученные в результате изысканий 1958-1959 гг. под руководством А.П. Окладникова у с. Шереметьево на правом берегу р. Уссури, а также дана их научная интерпретация с учетом современного уровня знаний по неолиту юга Дальнего Востока. Морфологический и типологический анализ каменного инвентаря позволил соотнести его в основном с неолитическим временем. Культурно-хронологический анализ керамики определил ее принадлежность в первую очередь к нижнеамурским археологическим культурам (мариинской, малышевской, кондонской и вознесеновской) и культурно-хронологическому типу эпохи неолита (петропавловскому). Для каждого керамического комплекса были установлены аналогии с другими неолитическими памятниками Нижнего Приамурья. В составе коллекции также вычленены материалы, коррелирующие с периодом среднего неолита сопредельной с Приамурьем и Приуссурьем территории Приморья. Полученная информация позволила не только определить район с. Шереметьево как «транзитную» зону, где происходили культурные контакты неолитического населения юга Дальнего Востока, но и расширить представление об ареалах носителей различных нижнеамурских и приморских культурных традиций.

Юг дальнего востока, уссури, шереметьево, неолит, археологические культуры, артефакты, "транзит"

Короткий адрес: https://sciup.org/14522329

IDR: 14522329 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Неолитические комплексы у села Шереметьево (по материалам исследований 1958-1959 годов)

Село Шереметьево расположено на правом берегу р. Уссури в Вяземском р-не Хабаровского края. Первые сведения о находках неолитического обли-118

ка здесь были получены еще в середине XIX в. Детальное обследование археологических древностей в окрестностях села, включая известные ранее петроглифы, было организовано А.П. Окладниковым в 1958–1959 гг. После создания Дальневосточной археологической экспедиции АН СССР «…впервые были широко осуществлены разведочные исследования в долине р. Уссури, где открыт ряд памятников различного времени…» [Окладников, Деревянко, 1973, с. 39]. Согласно «Списку объектов археологии, принятых на государственную охрану и включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края, по состоянию на 01 января 2013 г.», под руководством А.П. Окладникова в 1958 г. было обнаружено восемь местонахождений, семь из которых датируются неолитическим временем [Объекты …, 2013, с. 231]. На одном из них, названном А.П. Окладниковым, по данным коллекционных записей, Шереметьево-1*, изыскательные работы были продолжены в следующем 1959 г. В течение чуть более двух недель здесь велись раскопки двух землянок («землянка 1» и «землянка 2»), которые были полностью исследованы. Всего на поселении отмечены следы-западины

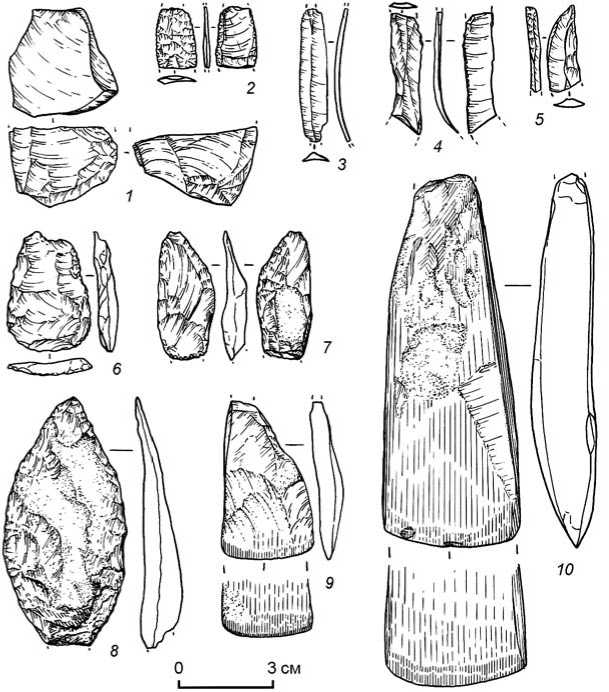

Рис 1 . Изделия из камня. Неолитическое поселение у с. Шереметьево (художник Ю.В. Табарева).

1 – нуклеус; 2 – обломок наконечника стрелы; 3 , 4 – ножевидные пластинки; 5 – проколка; 6 – скребок; 7 – нож; 8 – наконечник дротика; 9 , 10 – тесла.

пяти жилищ.

В целом в ходе разведочных и раскопочных работ 1958–1959 гг.

получен довольно представительный материал, иллюстрирующий сложный культурно-хронологический характер древностей района. Однако результаты этих изысканий не были отражены в печати; в научной литературе есть только отдельные упоминания о керамике с «амурской плетенкой» и «со спиральным орнаментом» и о каменных изделиях [Окладников, 1971, с. 52; Окладников, Деревянко, 1973, с. 139, 158]. Опубликованы с кратким определением лишь отдельные обломки сосудов кондонской культуры среднего неолита [Медведев, 2003, с. 167, рис. 1, 1–3]. В 2005 г. И.Я. Шевкомудом в окрестностях с. Шереметьево была проведена археологическая разведка, зафиксирована значительная группа памятников, как уже известных, так и вновь открытых, включая неолитические [2006]. Наша цель – ввести в научный оборот археологические материалы, полу-

1 – 3 , 5 , 6 – из раскопок «землянки 2»; 4 , 7 , 10 – сборы при зачистке разреза (1958 г.); 8 , 9 – из раскопок «землянки 1».

ченные почти 60 лет назад, и дать характеристику с учетом современного их видения.

В составе коллекции, которая в настоящее время хранится в фондах Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), находится всего 1 653 ед. изделий из камня и керамики.

Каменный инвентарь (рис. 1) представлен орудиями (120 ед.) и их обломками (63 ед.), заготовками орудий (19 ед.), а также материалами первичного расщепления: нуклеусами и нуклевидными изделиями (17 ед.), гальками со сколами и колотыми гальками (45 ед.), дебитажем (отщепами и сколами – 186 ед.); пластинчатым комплексом: ножевидными пластинами и их обломками (12 ед.), пластинчатыми отщепами и сколами (24 ед.). Всего – 486 ед.

Основная часть орудийного набора связана с обработкой различных материалов. Это изготов- ленные оббивкой и шлифовкой топоры и тесла, их обломки и заготовки (всего 89 ед.), а также землеройные орудия. Есть также скребки и скребла (44 ед.), подретушированные ножи (9 ед.) и проколки (7 ед.). Находки орудий, связанных с охотой и рыбной ловлей, немногочисленны. К первым относятся бифасы – наконечники стрел и дротика, их обломки и заготовки (всего 8 ед.). Ко вторым – грузила (всего 5 ед.), в т.ч. желобчатые, обломок и заготовка орудий для глушения рыбы. Инструментарий представлен отбойниками и ударными орудиями (15 ед.), двумя пестами, обломком куранта, а также наковальнями (4 ед.), точилами (12 ед.) и лощилами (8 ед.). Часть из названных орудий – комбинированные. Доминирующие виды сырья – алевролит и песчаник. Использовались также кремни и кремнистые сланцы, кварц, кварциты, яшмоиды, халцедоны, туфы, базальты и гранитоиды.

Относительно культурно-хронологической принадлежности каменного инвентаря можно предположить, что пластинчатый комплекс связан с мариинской и кондонской культурами, орудия-бифасы – с малышевской, а шлифованные тесла – с вознесеновской.

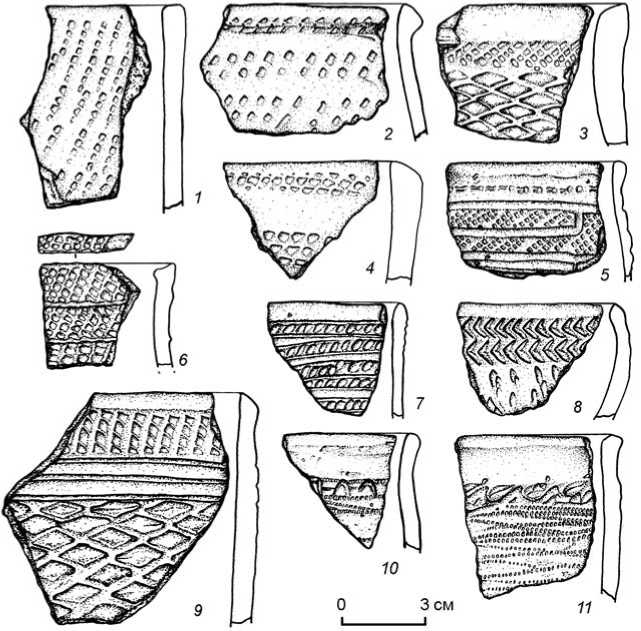

Коллекция керамики (1 167 ед.) включает несколько разновременных культурно-хроноло-гиче ских комплексов: неолит (ранний, средний, поздний), палеометалл (в о сновном польцевская культура и Средневековье). Большая часть най- денных фрагментов (967 ед.) относится к эпохе неолита (рис. 2).

Период раннего неолита представлен обломками глиняных сосудов мариинской культуры (24 ед.), раннего комплекса малышевской (5 ед.) и раннего варианта кондонской (8 ед.) и петропавловского культурно-хронологического типа (4 ед.). Для мариинского комплекса характерны фрагменты венчиков (17 ед.), орнаментированных вдав-лениями гребенчатого штампа, который мог быть нанесен и на верхний край, единично – врезанными желобками. В целом мариинская керамика сопоставима с юго-западными материалами (памятники Петропавловка-Остров, Амурский Санаторий, Казакевичево) и отно сится к позднему этапу развития гончарной традиции. Ранние ма-лышевский и кондонский комплексы – это фрагменты прямых или отогнутых наружу венчиков (4 и 7 ед. соответственно) с оттисками гребенчатого и фигурного штампов в виде ромбов. Основное различие – в особенностях оттисков «гребенки»: у «малышевцев» они крупнее и правильной формы. Кроме того, для кондонских венчиков типично утолщение внешнего или внутреннего бортика. Сходные с шереметьевскими образцы ранней ма-лышевской керамики представлены в Малышево-1, Амурском Санатории и Казакевичево, ранней кон-донской – в Князе-Волконском-1, Кондон-Почте. Керамика выделенного недавно нами петропавлов-

ского типа – верхняя часть и три венчика – с гребенчатыми оттисками по обрезу устья, венчику, горловине и стенкам аналогичны выявленным на одноименном памятнике, а также в Амурском Санатории и Казакевичево.

К периоду среднего неолита отно сится керамика развитого комплекса малышевской (253 ед.) и позднего варианта кондонской (365 ед.) кул ьтур. Для малышевского комплекса типичны верхние части сосудов

Рис. 2. Керамика. Неолитическое поселение у с. Шереметьево (художник Ю.В. Табарева).

-

1 , 2 – мариинская; 3 , 5 , 8 – малышевская (ранний ( 3 ) и развитый ( 5 , 8 ) комплексы); 4 , 7 , 9 – кондонская (ранний ( 4 ) и поздний ( 7 , 9 ) варианты); 6 – петропавловский культурно-хронологический тип; 10 , 11 – вознесеновская культура.

1 , 2 , 4 – 9 – «землянка 1»; 3 , 10, 11 – «землянка 2».

(13 ед.), венчики (42 ед.) и стенки (177 ед.), украшенные в о сновном оттисками гребенчатого штампа и отступающей лопаточки (угольчатые, скобковидные). Декор находит прямые аналоги в материалах поселений Гася, Вознесенское, Сучу. Придонные стенки донцев (21 ед.) не украшались. Развитый кондонский вариант представлен верхними частями (32 ед.) и венчиками (66 ед.), стенками (215 ед.) и донцами (57 ед.). В орнаментике доминируют «каннелюры», а также овальные оттиски отступающей лопаточки, обрамленные прочерченными желобками. И те и другие могли быть нанесены на поверхность одиночно или в сочетании с ромбами самых разных вариаций. Сходные экземпляры имеются в коллекции керамики кондонской культуры эпонимного памятника Кондон-Почта.

Поздний неолит представлен керамикой воз-несеновской культуры (130 ед.): венчики (16 ед.) и стенки (103 ед.), декорированные в основном вертикальным зигзагом, нанесенным зубчатым колесиком, иногда в сочетании со спиральным или меандровым узором из прочерченных желобков. Есть также обломки от сосудов с «личинами», в т.ч. окрашенные красной краской. Донца (11 ед.) не декорировались. Вознесеновская керамика типична для развитого варианта гончарной традиции и имеет прямые аналогии с материалами поселений у с. Вознесенского и Кондон-Почты.

Помимо нижнеамурских, в составе керамической коллекции Шереметьево присутствуют фрагменты (141 ед.) глиняных сосудов (в т.ч. 18 верхних частей, 26 венчиков, 97 стенок) с довольно ярко выраженными признаками комплексов, имеющих иное – южное, приморское – происхождение (возможно, веткинской культуры). По декоративным признакам выделяются две группы: 1) с оттисками различных штампов (гребенчатого, фигурного); 2) с веревочными или шнуровыми оттисками. Судя по характеру материала, можно говорить о взаимном влиянии носителей приамурских и приморских культурных традиций, а о Шереметьево – как о еще одном пограничном или «транзитном» памятнике между соседними ареалами Приамурья и Приморья. Шереметьевские артефакты важны еще тем, что среди них имеются изделия мариинской культуры раннего неолита, фиксирующие в настоящее время ее крайние югозападные пределы.

Введение в научный оборот археологических материалов, полученных почти 60 лет назад, а также их интерпретация с учетом современного уровня знаний значительно дополняют и расширяют наши представления о неолитическом времени на территории южной части российского Дальнего Востока.

Список литературы Неолитические комплексы у села Шереметьево (по материалам исследований 1958-1959 годов)

- Медведев В.Е. Академик А.П. Окладников и неолит Нижнего Приамурья: развитие идей//Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: мат-лы междунар. конф. «Из века в век», посвящ. 95-летию со дня рождения акад. А.П. Окладникова и 50-летию Дальневосточной археологической экспедиции РАН. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -С 164-171.

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Хабаровского края: альбом/сост. А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, А.Р. Ласкин. -Хабаровск: М-во культуры Хабаровского края, 2013. -248 с.

- Окладников А.П. Петроглифы нижнего Амура. -Л.: Наука, 1971. -336 с.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. -Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. -440 с.

- Шевкомуд И.Я. Отчет о полевых археологических исследованиях в Ульчском, Хабаровском и Вяземском районах Хабаровского края. -Рукопись. -Хабаровск, 2006//Архив Хабаровского краевого краевед. музея.