Неолитические святилища Кокшаровский холм и Чертова гора: общее и особенное

Автор: Шорин А.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы черты сходства и различия святилищ Кокшаровский холм и Чертова Гора, оставленных родственными, но не идентичными в археолого-культурном плане группами неолитического населения, с которыми связано развитие кошкинско-боборыкинских и козловско-полуденских орнаментальных традиций в Зауралье и Западной Сибири. Показано, что для создания святилищ были выбраны высокие мысовые выступы, хорошо заметные в окружающем пространстве. На Кокшаровском холме сакральную значимость площадки мыса подчеркивают два рва, вырытые, чтобы отделить культовое пространство от жилой зоны поселения. Важным маркером сакрального пространства святилищ являются возведенные на площадке мыса культовые постройки из деревянных жердей или плах, которые различаются по размерам и конструктивным деталям, но проявляют функциональное сходство. На Кокшаровском холме рядом с некоторыми из этих сооружений имеются объекты гораздо меньших размеров (менее 1 х 1 м) типа деревянного короба, сундука, а на Чертовой Горе - берестяные емкости, напоминающие коробки, туеса. Выявлена специфика каменного инвентаря каждого святилища. Рассматриваются параллели в культовой атрибутике: на обоих памятниках в объектах или рядом с ними обнаружены целые или в развалах сосуды, представлены стержни с насечками, кремневые наконечники стрел и пр., в т.ч. изготовленные специально в ритуальных целях, некоторые преднамеренно сломанные. Показано, что вещевые приклады сопровождались кровавыми жертвоприношениями. В качестве них выступали дикие животные, птицы и рыбы. На Чертовой Горе отмечены и растительные приношения в виде зерен конопли.

Неолит, святилища, структура сакрального пространства

Короткий адрес: https://sciup.org/145145204

IDR: 145145204 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.016-025

Текст научной статьи Неолитические святилища Кокшаровский холм и Чертова гора: общее и особенное

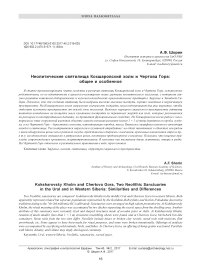

Среди памятников эпохи неолита в Северной Евразии внешним видом выделяются объекты, получившие названия «жертвенные холмы» или «богатые бугры». Известно десять таких памятников, все они расположены севернее 58° с.ш. в относительно небольшом районе: в зонах Зауральского пенеплена и Кондин-ской низменности, прилегающих к восточным отрогам Уральских гор. Наиболее известные из них – Усть-Вагильский, Махтыльский, Кокшаровский холмы и Чертова Гора (рис. 1). Их интерпретируют как святилища. Наиболее полно раскопаны и опубликованы материалы памятников Кокшаровский холм и Чертова Гора [Шорин, 2007, 2010; Шорин, Шорина, 2011; Сладкова, 2007, 2008]. Время функционирования святилищ на определенном этапе неолита – вторая – третья четверть VI тыс. до н.э. – совпадает. Объекты принадлежали родственным, но в археолого-культурном плане не тождественным группам населения. Это дает основание не только анализировать каждый памятник в отдельности, но и через выявление их сходств и различий выделить характерные черты культового пространства.

В данной статье указанные древние святилища сравниваются по топографии, основным структурообразующим элементам сакрального пространства, культовой атрибутике.

Структура сакрального пространства и культовая атрибутика анализируемых святилищ

Святилище Кокшаровский холм находится в Верхне-салдинском р-не Свердловской обл. на узком, высоком мысу (высота ок. 2 м), образованном коренным берегом Юрьинского озера в месте впадения в него небольшого ручья. Святилище Чертова Гора расположено около пос. Междуреченский Кондинского р-на Ханты-Мансийского авт. окр. на коренной террасе маленькой таежной речки Запорской (правый приток р. Конда), где река делает крутой поворот, охватывая с трех сторон мыс высотой до 2 м. Это место заметно в окружающем ландшафте; отсюда, с террасы, река далеко видна в обе стороны. Покатые площадки святилищ неоднократно засыпались грунтом и выравнивались. Поэтому оба мыса, особенно в береговой части, увеличились в высоту примерно на 2 м. Подсыпка производилась в основном в неолите. На Кокшаровском холме ее делали на ранней стадии неолита (от рубежа VII–VI до периода не позднее рубежа VI–V тыс. до н.э.) кошкинские и кокшаров-ско-юрьинские (козловские) коллективы, а на поздней стадии неолита – полуденские (с последней четверти

Рис. 1. Расположение жертвенных холмов-святилищ в Северной Евразии.

1 – Кокшаровский холм; 2 – Махтыльский холм; 3 – Усть-Вагильский холм; 4 – Чертова Гора.

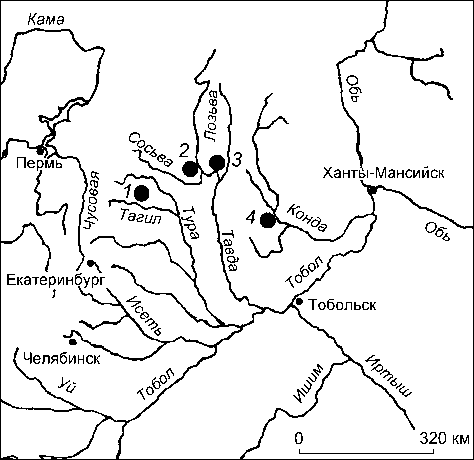

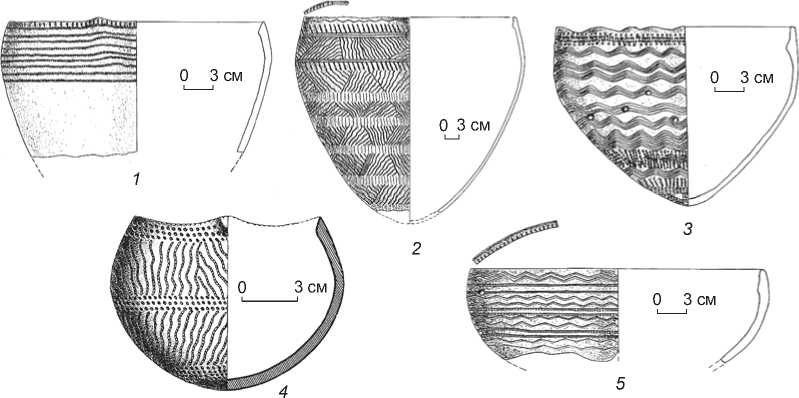

VI до третьей четверти V тыс. до н.э.) и басьяновские (с начала до третьей четверти V тыс. до н.э.) (рис. 2). На Чертовой Горе подсыпка производилась во второй – третьей четверти VI тыс. до н.э. [Сладкова, 2007, 2008] группами местного населения, посуда которых по морфологии и декоративному оформлению соответствует в большей степени кошкинской орнаментальной традиции, в меньшей – козловской и полуден-ской, еще в меньшей – басьяновско-боборыкинской (рис. 3). Л.Н. Сладкова находит сходство между двумя сосудами кошкинской культуры, орнаментированными в отступающе-накольчатой технике в сочетании с «гладкой качалкой», и посудой, найденной на Барсовой Горе [2008, с. 155]. Можно сделать вывод о том, что у групп, создавших святилища Кокшаровский холм и Чертова Гора, были близкие в археолого-культурном плане традиции. Очевидно, что святилище Кокшаровский холм соорудили в центре Юрьинского поселения его жители. Что касается Чертовой горы, то о наличии поселения рядом с «горой» Л.Н. Слад-кова не упоминает, это означает: поселения около святилища либо не было, либо Л.Н. Сладкова его просто не нашла или не искала.

Таким образом, один из структурообразующих признаков обоих святилищ – расположение на высоком месте, «горе», которая досыпалась в период эксплуатации святилищ. Эти «горы» хорошо видны на местности, в т.ч. с реки. Кроме того, святилище Кокшаровский холм выделяется на местности по наличию двух рвов, которые отделяют сакральное пространство от профанного, жилого Юрьинско-

Рис. 2. Сосуды кошкинского ( 1 ), кокшаровско-юрьинского ( 2 , 4 ), полуденского (3), басьяновского ( 5 ) типов эпохи неолита со святилища Кокшаровский холм.

Рис. 3. Сосуды эпохи неолита со святилища Чертова Гора (по: [Сладкова, 2007, рис. 5, 3 , 5 ; 2008, рис. 2, 1, 9 ; 3, 9 ]).

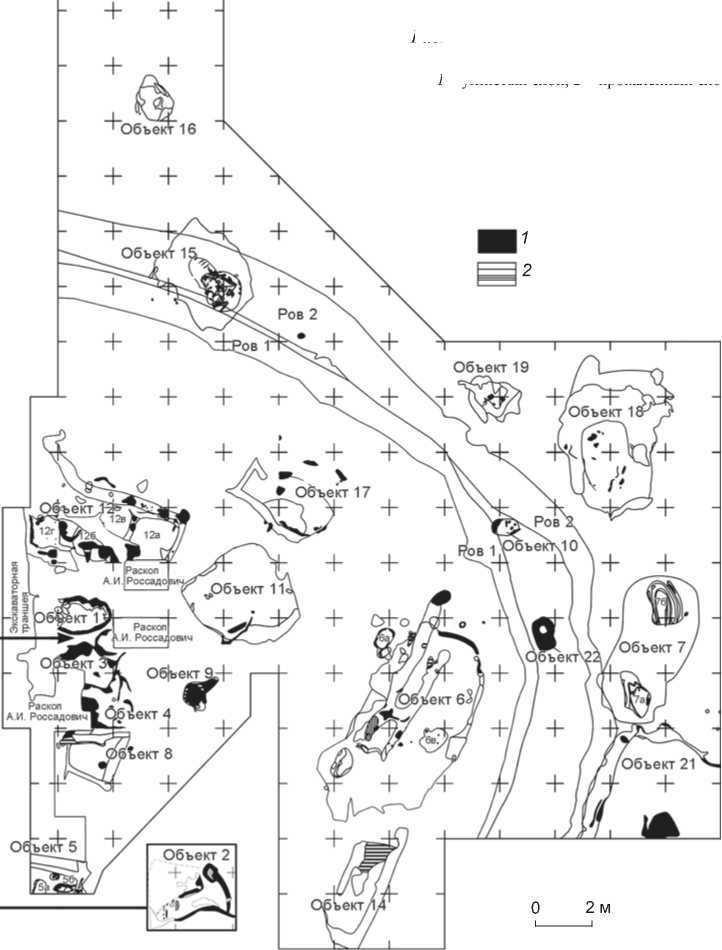

го поселения (рис. 4). Вокруг Чертовой Горы рвов не отмечено, но раскопки у подножия не проводились [Там же, с. 147].

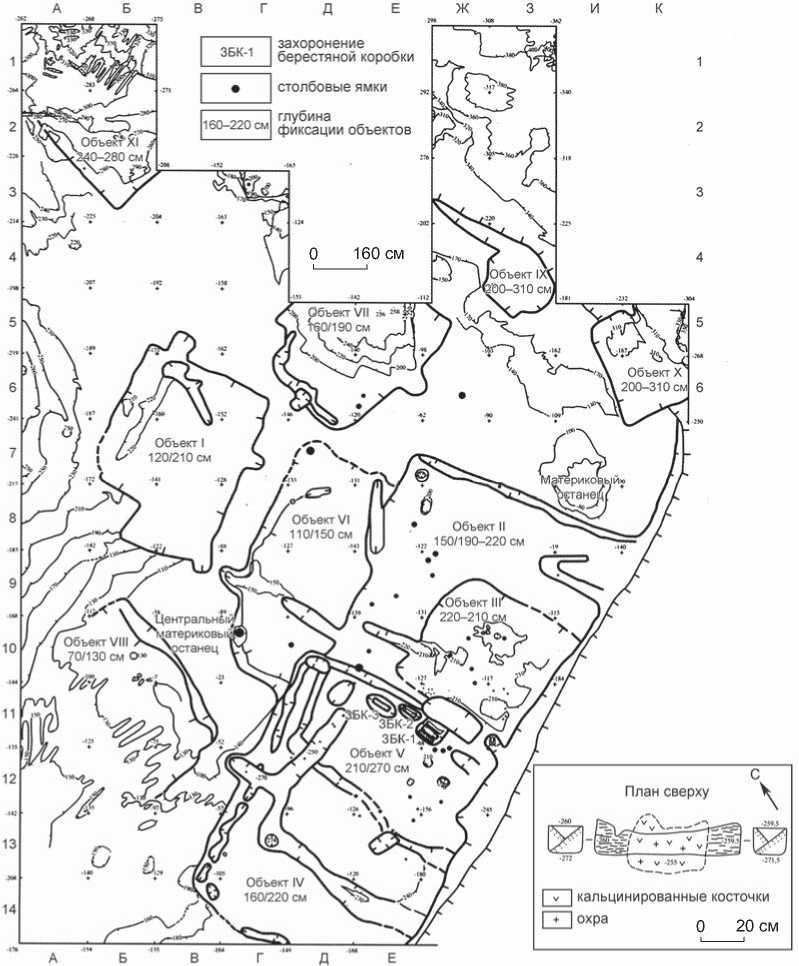

Основной признак сакрального пространства обоих святилищ – наличие на площадке мыса объектов, которые различаются по размерам и конструктивным деталям, но имеют функциональное сходство. Это культовые постройки прямоугольной формы, сооруженные из деревянных жердей или плах. В некоторых местах вдоль внешних стен объектов расположены неширокие и неглубокие канавки. Фиксируются также ямы, в которых, вероятно, были вкопаны столбы – конструктивные детали построек. Стены могли быть заглублены ниже уровня пола либо вдоль них имелись дренажные канавки. На Кокшаровском холме объекты наземные, во всяком случае заглублены в материк только канавки по периметру стен некоторых построек. На Чертовой Горе строения углублены в материке на 0,5–1,5 м. На Кокшаровском холме шесть объектов размерами ок. 2 × 2 м (1–5, 8) и пять – до 5 × 5 м (6, 7, 12, 14, 17) при высоте более 1 м (рис. 4). Размеры объектов на Чертовой Горе составляют от 3,2 × × 3,5–4,8 × 3,5 до 6,0 × 4,3 м (рис. 5). Большое количество угля и кострищ в слое этого святилища, по мнению Л.Н. Сладковой, можно объяснить отсутствием у строений кровли [Там же, с. 156]. На Кокшаровском холме, с учетом того, что в стратиграфическом разрезе объекта 12 выявлены два уровня залегания сгоревшей

Рис. 4. План расположения объектов и рвов на святилище Кокшаровский холм.

1 – углистый слой; 2 – прокаленный слой.

древесины (следы небольших жердей), разделенные слоем суглинка мощностью не менее 1 м, строения, вероятно, имели крыши (и деревянные полы) [Шорин, 2013, с. 32]. Некоторые постройки этого памятника сооружены на специальных подсыпках из тонких чередующихся прослоек светлого материкового песка и углей либо на серебристом кварцевом крупнозернистом песке, либо охристых подсыпках разной цветности: от бледно-красного до малинового, беловатыми прослойками с волокнистой структурой и пр. Объекты перекрываются такими подсыпками. На обоих святилищах зафиксированы не только отдельно стоявшие культовые объекты, но и объединенные в комплексы. В центре Кокшаровского холма отмечены два ком- плекса. Один состоит из пяти взаимосвязанных объектов (12а–д), второй – из двух (3, 4). Л.Н. Сладкова объединяет объекты 2–5 в единый комплекс или культовую неолитическую площадку [2008, с. 149–150, 155–156], которую с учетом поперечной канавки в центре делит на две части: северную с объектами 2 и 3 и южную с объектами 4 и 5 (рис. 5)*. При этом она допускает, что южная зона перекрывает северную (комплекс объектов). Иными словами, перед нами либо комплекс, состоящий из четырех объектов, либо два комплекса, включающих по два объекта.

Рис. 5. План расположения объектов на святилище Чертова Гора; на врезке план захоронения берестяной коробки 3 [Сладкова, 2008, рис. 1, 6 ].

В целом эти объекты очень близки по размерам и, скорее всего, по конструкции сумьяхам манси, амбарам духов хантов, куалам удмуртов. Они служили в качестве домиков для прикладов-жертвоприношений [Шорин, 2013, с. 30–32].

Сходство между святилищами проявляется и в наличии рядом с некоторыми сооружениями объектов гораздо меньших размеров. На Кокшаровском холме это объекты размерами 0,7–1,0 × 0,3–0,8 м и высотой не менее 25–40 см. Один такой объект (6а) находится около постройки 6, а два других (5б и 6в) – внутри объектов 5 и 6 соответственно. Отдельно, вне связи с сооружениями, расположены еще три малых объекта: объект 9 в 1,9 м к востоку от постройки 3, а объекты 10, 22 – между рвами 1 и 2 (см. рис. 4). Конструкции имеют прямоугольную форму и напоминают деревянный короб или сундук. Возможно, они являются типологическими аналогами жертвенных сундуков, берестяных коробок – пайп, воршудных коробов* для хранения прикладов, повсеместно встречающихся на святилищах манси, хантов и удмуртов. Объекты со- оружены из жердей или плах толщиной 4–8 см, имели дощатый пол (объект 5б) и были перекрыты даже чем-то типа циновок из осоки, камыша (объект 6а). На перекрытии объекта 5б обнаружена шлифованная плита, а в засыпке объекта 5а – каменный молот. На Кокшаровском холме зафиксированы также объекты в виде ям размерами 1,0–1,6 × 0,5–1,1 м и глубиной 20–60 см. Объект 7б перекрыт деревянным накатником; стенки объекта 5а обложены деревом или берес-той(?). Внутри ям 7а и 22 отмечены малые деревянные конструкции типа коробов-сундуков.

На Чертовой Горе малые по размерам объекты представляют собой комплекс (Л.Н. Сладкова называет его захоронением) берестяных емкостей (рис. 5, врезка ), напоминающих коробки, туеса. Они находились у северной канавки-стенки внутри объекта 5 в отдельных ямах овальной формы, углубленных в материк на 0,4–1,0 м. Первый комплекс (захоронение 1) групповой – состоял из трех положенных в ряд узких длинных изделий, напоминающих цилиндрические туески длиной 48 и диаметром 10–12 см с выполненным охрой узором из полосок шириной 2–3 см. Четвертая емкость (захоронение 2) найдена в 40 см к юго-западу от первого комплекса. Это цилиндрическая коробка размерами 47 × 16 × 16 см без крышки. Пятая емкость (захоронение 3), обнаруженная в 20 см к юго-западу от второго туеса, вскрыта частично. Она аналогична второй, но с крышкой, представляет собой узкий высокий (до 60 см) короб размерами 65 × 15 × × 14 см. Коробка и туеса шитые, в них есть отверстия от иглы. В первой и третьей емкостях находились засыпанные охрой зерна конопли. По мнению автора раскопок, коробки составляют единый комплекс, скорее всего, культовый [Сладкова, 2007, с. 159, 161; 2008, с. 155–156].

На Кокшаровском холме зафиксированы два объекта (11 и 15), отличные по конструкции как от проанализированных выше объектов этого памятника, так и от построек на Чертовой Горе. Это грунтовые ямы прямоугольной формы размерами по верху 3,3 × 3,1 и 3,5 × 3,2 м, у дна – 2,7 × 2,2 и 3,0–3,2 × 1,6–1,9 м, углубленные в материк на 1,5 (1,6)–1,35 (1,45) м. Одна яма (объект 11) зафиксирована на культовой площадке мыса, другая (объект 15), более выразительная по конструкции и артефактам, – в пойменной части Юрьинского поселения (см. рис. 4). Последняя перекрыта рвами святилища, что предполагает ее создание в самом начале функционирования комплекса памятников Кокшаровский холм–Юрьинское поселение либо до времени сооружения святилища. В пользу этого предположения свидетельствуют даты, которые получены по керамике и углю из объекта 15: конец VII – начало VI тыс. до н.э. [Шорин, Шорина, 2011, табл. 3, 12; 4, 1–9]. Яма сверху перекрыта деревянным накатником из жердей диаметром 3–5 см и древесной корой, на который были поставлены два кошкинских сосуда: один большой, орнаментированный только в верхней части, другой маленький с декором по всей поверхности. Причем один сосуд лежал на боку, горловиной вниз. На этом же перекрытии зафиксировано скопление более чем 200 каменных артефактов, среди которых преобладали отщепы, некоторые достаточно крупные, сколотые в основном с большого серовато-зеленого желвака окремненной глинистой породы. Объект 15 можно рассматривать как культовый [Шорин, Вилисов, 2008]. Объект 11 не имел признаков культового, инвентарь в нем отсутствовал, поэтому определить его возраст и назначение сложно.

В культурных отложениях как Кокшаровского холма, так и Чертовой Горы фиксируются слои, насыщенные углем и прокалами, сгоревшей древесиной и пр., – следы использования огня. Исследователи «холмов» единодушны во мнении о большой роли огненных ритуалов в обрядовых действиях, проводившихся на святилищах. По нашему мнению, во время обрядовых действий культовые объекты преднамеренно сжигались [Шорин, 2010, с. 33]. Л.Н. Сладкова выделяет объект 3 как жертвенник и приводит его реконструкцию. Он появился, как считает исследователь, в результате концентрации на месте, где фиксировался жертвенник, огромного количества фрагментированной керамики и сырых костей животных и рыб, которые были обильно пересыпаны охрой. Сначала на площадке устроили очистительное кострище. Оно выгорело лишь в центре, поэтому хорошо видно, что поленья были сложены шалашиком. Вероятно, в соответствии с обрядом несгоревшие дрова остались нераскиданными и нерастоптанными. В основании жертвенника обнаружены линза из мелких кальцинированных косточек, густо засыпанных охрой (под ней материк интенсивно прокален), берестяное полотнище, желобок, выкопанный в материке и выстланный корой. В желобке находились остатки обугленной жерди диаметром 7–8 см. На жертвеннике, видимо, периодически разжигали огонь и размещали (иногда на берестяных полотнищах) приклады – керамику, орудия труда, камни, части туш и органы млекопитающих, птиц и рыб, которые засыпали охрой. Остатки берестяных полотнищ найдены на разных глубинах жертвенника; его слой увеличивался постепенно по мере накопления жертвоприношений. Л.Н. Слад-кова фиксирует к северу от жертвенника скопление кострищ площадью ок. 4–5 м2. Это тоже обугленные поленья, сложенные шалашиком, с большими или малыми линзами прокаленной земли в центре. Кострища перекрыты берестяными полотнищами. Следы активного использования огня отмечены на первом и других объектах Чертовой Горы [Сладкова, 2007, с. 152–157; 2008, с. 149–155].

0 3 cм

3 cм

3 cм

3 cм

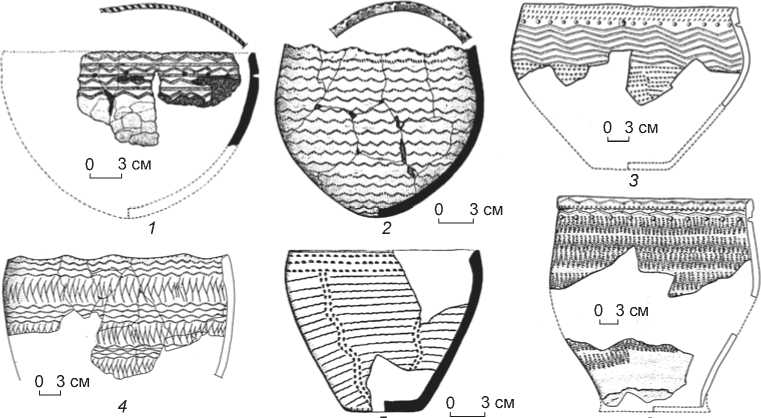

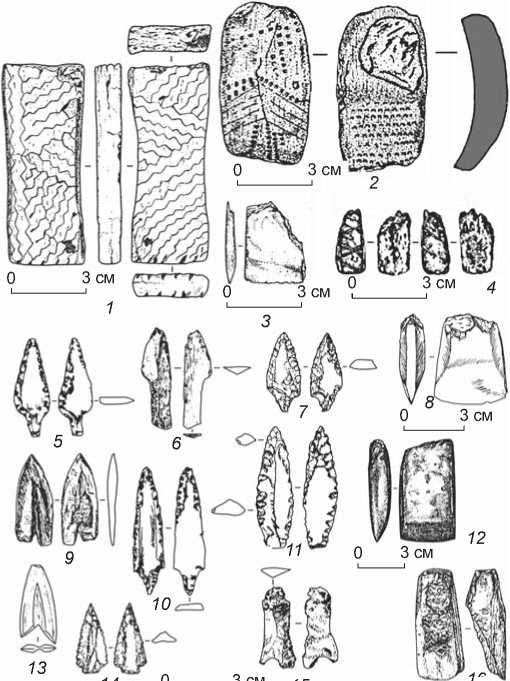

Рис. 6. Культовые артефакты со святилища Кокшаровский холм.

1 - булава; 2 - обломок обушковой части ножа; 3 - изделие сферической формы; 4 - изделие биконической формы; 5 - стержень с насечками; 6, 7, 9 - наконечники стрел; 8 - обломок ручки сосуда в виде головки уточки; 10 - миниатюрный сосудик; 11 - «утюжок»; 12 - ожерелье из плодов растения; 13 - изображение головки уточки.

1 , 2 , 5-7 , 9 - камень; 3, 4, 8, 10, 11, 13 - глина; 12 - травянистое растение.

3 cм

3 cм

3 cм

0 3 cм

3 cм

0 3 cм

1 cм

а-м 0 3 cм

Культовая атрибутика, задействованная в ритуалах на рассматриваемых святилищах, демонстрирует больше различий, чем сходств. Аналогии проявляются в том, что сосуды, находившиеся рядом с объектами (или в них) на культовых площадках, сохранились целыми или в развалах. Около объектов обычно было один-два сосуда, реже больше*. В жертвеннике на объекте 3 Чертовой Горы найдены два сосуда, близкие кошкинским: маленький и крупный (см. рис. 3, 2 , 4 ). Днище последнего в центре было выбито, возможно, ударами, нанесенными с внешней стороны; внешняя поверхность емкости затерта охрой. Использование в ритуале крупного и мелкого кошкинских сосудов отмечено на объекте 15 святилища Кокшаровский холм. На этом памятнике удалось проследить, что часть сосудов, обнаруженных в культовых объектах или рядом с ними, была установлена вверх дном. На Чертовой Горе рядом с кострищем, зафиксированным у южной границы южной зоны культовой неолитической площадки, которая включает объекты 4 и 5, найдены два развала круглых днищ крупных неолитических сосудов; причем днища ле-

*На Чертовой Горе в западной части на дне объекта 1 найдены четыре развала неолитических сосудов, три из них крупные, один миниатюрный [Сладкова, 2008, с. 150-151, рис. 2, 1-3 ].

жали орнаментированной поверхностью вверх [Там же, с. 154-155, рис. 5, 14 ].

При описании жертвенника-объекта 3 Чертовой Горы Л.Н. Сладкова обращает внимание на фрагментарный характер и плохую сохранность находившейся в нем керамики, которая могла быть изготовлена наспех и служила недолго [2007, с. 155]. Большое количество мелких неорнаментированных фрагментов кошкинской керамики обнаружено и в заполнении одного из пяти объектов комплекса 12 Кокшаровского холма. Это заполнение верхней части объекта (может быть, его перекрытие) содержало также чередующиеся прослойки светлого материкового песка и углистой почвы, в состав которых входили тонкие линзы растительных белесоватых волокон (камыш, осока?), подвергнувшихся воздействию огня, а также тонкие красновато-малиновые, видимо, охристые включения.

На обоих святилищах отмечены такие специфические предметы, как стержни с насечками (орнаментом). На Кокшаровском холме в районе рвов их найдено более десятка. Стержни изготовлены из талька, практически все покрыты насечками, сломанные (рис. 6, 5 ). На Чертовой Горе из жертвенника (объект 3) извлечен обломок бруска-стержня из глинистого сланца с крестообразными нарезками на противоположных гранях (рис. 7, 4 ). На этом святилище, в частности в культовой зоне и объектах, обнаружены кремневые наконечники стрел разных типов, шлифованные орудия: наконечники стрел, топор, тесло, стамеска, долото, заготовка подвески (рис. 7, 5-14, 16 ). В культурных слоях Кокшаровского холма подобных предметов, особенно наконечников стрел, почти на порядок больше. Имеются изящные шлифованные, а также миниатюрные наконечники, сделанные, видимо, для использования в качестве прикладов (см. рис. 6, 6, 7, 9 ). На обоих святилищах много сколотых камней и галек, в т.ч. отщепов. Если на Кок-шаровском холме связь этих находок с ритуальными действиями не бесспорна, то на Чертовой Горе она очевидна: предметы находились, как правило, в жертвеннике, в скоплении кострищ. В одной из берестяных коробок объекта 5 были обнаружены две небольшие необработанные гальки с заполненными охрой трещинками [Сладкова, 2007]. Еще в двух коробках этого же объекта найдены засыпанные охрой зерна коноп-

Рис. 7. Культовые артефакты со святилища Чертова Гора (по: [Сладкова, 2007, рис. 4, 2 , 5 ; 2008, рис. 8, 10–18, 22–26 ]).

1 – плитка с орнаментом; 2 – неопределенное изделие; 3 – стамеска; 4 – обломок орнаментированного бруска-стержня; 5–7, 9–11, 13, 14 – наконечники стрел; 8 – топор; 12 – тесло; 15 – пластина, напоминающая изображение рыбки; 16 – наковаленка на топоре.

1 , 3–16 – камень; 2 – глина.

ли с крохотными отверстиями ок. 1 мм, сделанными очень тонким инструментом. По мнению Л.Н. Сладковой, они «как будто бы были нанизаны на волос» [Там же, с. 161]. Подобные зерна имеются в материалах святилища Кокшаровский холм. На этом памятнике рядом с культовым объектом 5 в заполнении сосуда кошкинской культуры, перевернутого вверх дном (его дата 6 020 ± ± 90 л.н. (Ki-16389): 5 040–4 790 л.н. (1σ), 5 250– 4 650 л.н. (2σ)), обнаружено ожерелье из мелких плодов (орешков) травянистого растения воробейник лекарственный ( Lithospermum officinalis L. – лат. «каменное семя») семейства бурачниковые (Boraginaceae) (см. рис. 6, 12 ) [Шорин, Чаиркина, Широков, 2012].

Ожерелье из таких же семян найдено в захоронении у подножия насыпного святилища Усть-Вагильский холм в Восточном Приуралье. Правда, это погребение датировано эпохой энеолита [Панина, 2014].

Сопоставление выявило различия в каменном инвентаре святилищ Кокшаровский холм и Чертова Гора. На первом памятнике было очень много нуклеусов и пластин, в частности, без следов обработки. Следовательно, эти продукты расщепления даже не были включены в дальнейший производственный процесс. Подобное не наблюдается на втором памятнике, возможно, потому, что пластинчатая техника в данном регионе на севере Сибири в силу дефицита каменного сырья не получила развития. Однако процесс расщепления как возможный вариант обрядовых действий на памятнике тоже нашел отражение: в жертвеннике-объекте 3 относительно много сколотых камней и галек (38 экз.), а также отщепов из кремня и кварцита (36 экз.), но мало орудий из указанного сырья [Слад-кова, 2007, с. 155].

Материалы изучаемых святилищ обнаруживают еще больше различий при сравнении артефактов других категорий. Такие изделия, представленные на Кокшаровском холме, и по количеству, и по разнообразию превосходят находки с Чертовой Горы. Это сосуды, среди них один миниатюрный, а также фрагменты керамики с рельефными (см. рис. 2, 4 ; 6, 8, 10 ) зооморфными и орнитоморфными нале-пами (более 90 экз.), глиняные предметы сферической и биконической формы (7 экз.; см. рис. 6, 3, 4 ),

3 cм

обушковая часть сломанного сланцевого шлифованного ножа серповидной формы, оформленная в виде орнитоморфной головки (см. рис. 6, 2 ), и глиняная головка уточки (см. рис. 6, 13 ), «утюжки» из глины (один целый (см. рис. 6, 11 ) и шесть в обломках), сверленая каменная булава в виде стилизованной головы медведя или бобра (см. рис. 6, 1 ) и др. К оригинальным артефактам с Чертовой Горы, которые, вероятно, использовались в культовых действиях, помимо упомянутых выше, следует отнести шлифованную плитку со сложным геометрическим орнаментом, обломок глиняного орнаментированного изделия неясного назначения, кремневую пластину, напоминающую изображение рыбки (рис. 7, 1, 2, 15 ).

Кроме того, указанная группа находок включает шесть изделий из бересты. Два из них найдены в основании жертвенника. Это крупный кусок бересты, свернутый в трубку (рукоять ножа?), и кусок бересты, напоминающий фрагмент этнографической куженьки. В скоплении кострищ к северу от жертвенника отмечены еще четыре изделия: «чаша», сшитая из двух полотнищ бересты размерами 40 × 40 см, лежащий на ее краю маленький бере стяной «узелок», завернутый в бересту кусок лимонита и кусочек бересты с разными перекрещивающимися линиями.

На бересте в культовых объектах выкладывались приклады, затем их перекрывали. Берестой обкладывали канавки в объектах. В культурном слое Кокшаров-ского холма лишь несколько небольших кусочков бересты, только в объекте 15, расположенном в пойменной части, сохранились крупные куски бересты, которыми было обложено деревянное перекрытие ямы.

Вещевые приклады и растительные жертвы (зерна конопли в двух коробках-захоронениях в объекте 5 Чертовой Горы) сопровождались и кровавыми жертвоприношениями. В культурном слое Кокшаровского холма повсеместно встречаются мелкие кальцинированные косточки диких животных, птиц и рыб. Это преимущественно лось и северный олень, реже бобр, редко медведь, лисица, волк, заяц, щука.

На Чертовой Горе, в частности в жертвеннике (объект 3), найдены кости метаподия медведя и зайца, рог лося, нижняя челюсть, лопатка, плечевая и локтевая кости, а также кости метаподия лисицы, кости крупной птицы (глухаря, тетерева), позвонки щуки и кости неопределенных рыб. Они в сыром виде были засыпаны охрой [Сладкова, 2007, с. 155, 157]. На крышке одной из берестяных коробок (захоронение 3), засыпанной охрой, в виде небольшой линзы лежала земля с мелкими кальцинированными косточками и золой; возможно, в коробку был помещен «узелок» с очажным заполнением. Биологическая экспертиза на присутствие человеческого гемоглобина в этих коробках-захоронениях дала положительный результат [Сладкова, 2008, с. 156].

Сопоставление культовых комплексов Кокшаров-ский холм и Чертова Гора с этнографическими святилищами манси, хантов и удмуртов выявило сходство по топографии, характеру сакрального пространства и культовой атрибутике.

Для святилищ особенно в период до русской колонизации и христианизации края нередко выбирали ярко выраженные элементы ландшафта (холмы, горы, мысы и пр.), расположенные недалеко от жилищ [Шорин, 2013, с. 29–30]. Центром сакрального пространства археологического и этнографических святилищ обычно являлся сооруженный из плах или бревен культовый амбарчик размерами, как правило, ок. 2 × 2 м, иногда 3 × 3 м и более, высотой в рост человека или чуть ниже. У манси он назывался «сумьях», у хантов – «ýра», у удмуртов – «куала». Такой амбарчик у первых двух народов имел двухскатную крышу, у удмуртов он чаще всего был без крыши. Количество культовых амбарчиков на одном святилище различно: обычно 1–2 или 3–5, но иногда 30 и более. Внутри некоторых культовых построек или рядом с ними на святилище Кокшаровский Холм находились объекты размерами менее 1 × 1 м. Есть основание рассматривать эти мелкие объекты из дерева или бересты как типологический аналог жертвенных сундуков, берестяных коробок – пайп, воршудных коробов, повсеместно встречающихся на святилищах манси, хантов, удмуртов в культовых амбарчиках или рядом с ними. Подобные жертвенные сундуки отмечены также у других народов Евразии, например, бурят, ненцев. По мнению этнографов, у манси, хантов и удмуртов конструктивные особенности культовых построек связаны с их архаичными домостроительными традициями. Обязательным структурным элементом сакрального пространства святилища и культовых действий на нем является ко стрище [Шорин, 2013, с. 30–33].

Культовая атрибутика археологического и этнографических святилищ, конечно же, имеет сравнительно больше различий. Однако среди предметов, найденных на Кокшаровском холме, имеются изделия, в стилистическом оформлении которых задействованы знакомые по прикладам со святилищ уральских народов XIX–XX вв. зоо- и орнитоморфные образы, восходящие, скорее всего, к тотемным символам или (и) промысловым культам медведя, бобра, совы, либо к сакральным персонажам (водоплавающая птица), игравшим исключительно важную роль в сюжетах мифологической картины мира финно-угорских народов. На археологических и этнографических святилищах в ритуальных целях использовались наконечники стрел, а также вотивные топоры, тесла, ножи и пр. Некоторые обрядовые действия имели характер кровавых жертвоприношений. На неолитическом памятнике их объектами были дикие животные, прежде всего лось и северный олень. На этнографических святилищах на смену им пришли домашние животные и птицы, но использовались и дикие [Там же, с. 33–35].

Отмеченные выше аналогии можно объяснить тождеством основных элементов мифологической картины мира у представителей большинства архаичных и традиционных обществ. Эти постулаты определяли сходство в культовой практике народов, традиционный образ жизни которых базировался на присваивающей экономике. Вместе с тем допустима генетическая преемственность культовых традиций неолитического населения, оставившего святилища Кокшаровский холм и Чертова Гора, и современных уральских народов [Там же, с. 36].

Выводы

Анализ двух своеобразных неолитических насыпных святилищ – Кокшаровский холм и Чертова Гора, которые принадлежали родственным, но в археолого-культурном плане не идентичным группам населения, связанным с развитием в Зауральско-Западносибирском регионе кошкинско-боборыкинских и козловско-полу- денских орнаментальных традиций, выявил больше черт сходства, чем различий по основным структурным компонентам.

-

1. Важнейший признак обоих святилищ – расположение на высоком месте, «горе», которая досыпалась в период их функционирования. Эти «горы» хорошо выделяются на окружающей местности. Насыпные культовые памятники такого типа известны только на относительно небольших пространствах северной части Среднего Зауралья и прилегающих к Уральскому хребту районов Западной Сибири и только в эпоху неолита. Святилище Кокшаровский холм было сооружено в центре Юрьинского поселения его жителями. Данных о существовании поселения неподалеку от Чертовой Горы нет, как нет вокруг святилища и таких рвов, которые дополнительно очерчивают сакральное пространство Кокшаровского холма.

-

2. Основной признак сакрального пространства обоих святилищ – наличие прямоугольных культовых построек из деревянных жердей или плах, которые различались по размерам и конструктивным элементам, но были функционально сходными. На Кокша-ровском холме представлены наземные сооружения размерами ок. 2 × 2 м, реже до 5 × 5 м, перекрытые крышей, на Чертовой Горе – углубленные в материк конструкции размерами от 3,2 × 3,5–4,8 × 3,5 до 6,0 × 4,3 м, без крыши. На обоих святилищах имеются как изолированно стоящие культовые строения, так и объединенные в комплексы. Сходство наблюдается и в наличии рядом с некоторыми из этих сооружений объектов размерами менее 1 × 1 м: на Кокшаровском холме это нечто типа деревянного короба, сундука или «домика», на Чертовой горе – это берестяные емкости, напоминающие коробки, туеса. Исследователи обоих «холмов» единодушны во мнении о большой роли огненных ритуалов в обрядовых действиях, проводившихся на святилищах.

-

3. Культовая атрибутика изучаемых святилищ имеет существенные различия. Например, нуклеусы и пластины широко представлены на Кокшаровском холме, но малочисленны на Чертовой Горе, возможно, потому что пластинчатая техника не получила большого развития в северном регионе Сибири ввиду дефицита каменного сырья, хотя процесс расщепления камня как возможный вариант обрядовых действий на этом святилище нашел отражение в комплексе сколотых камней и галек, отщепов из кварцита и кремня. Вместе с тем прослеживаются параллели: в объектах и рядом с ними на культовых площадках найдены целые или в развалах сосуды, в т.ч. перевернутые вверх дном; стержни с насечками (орнаментом), кремневые наконечники стрел разных типов, шлифованные изделия и пр., некоторые преднамеренно сломанные.

-

4. Сопоставление предметов других категорий выявило больше различий. Оригинальные артефакты шире представлены на Кокшаровском холме, чем на Чертовой Горе. Однако на последней относительно много изделий из бересты, которые нечасто встречаются в минеральных грунтах археологических памятников. Вещевые приклады сопровождались кровавыми жертвоприношениями разнообразных диких животных, птиц и рыб. На Чертовой Горе в двух коробках-захоронениях объекта 5 отмечены приношения в виде зерен конопли. Л.Н. Сладковой приводятся также данные о наличии следов человеческого гемоглобина в коробках-захоронениях этого памятника.

Список литературы Неолитические святилища Кокшаровский холм и Чертова гора: общее и особенное

- Панина С.Н. Фрагмент сакрального пространства эпохи энеолита у подножья Усть-Вагильского холма в лесном Зауралье // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. 2014 г. - Казань: Отечество, 2014. - Т. I. - С. 330-333

- Сладкова Л.Н. Предварительные итоги полевых исследований 1988, 2003, 2004 гг. на Чертовой Горе в Кондинском районе ХМАО - Югры // Ханты-Мансийский округ в зеркале прошлого. - Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Баско, 2007. - Вып. 4. - С. 152-164

- Сладкова Л.Н. Чертова Гора - неолитический памятник в бассейне Конды // Вопр. археол. Урала. - Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2008. - Вып. 25. - С. 147-158

- Шорин А.Ф. История и некоторые итоги изучения Кокшаровского холма // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь: (к 70-летию Т.М. Потемкиной). - Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2007. - С. 30-42.

- Шорин А. Ф. Святилище Кокшаровский холм в Среднем Зауралье: маркеры сакрального пространства // Урал. истор. вестн. - 2010. - № 1 (26). - С. 32-42.

- Шорин А.Ф. О параллелях между неолитическим святилищем Кокшаровский холм и святилищами коренных народов Урала XIX-XX вв. // РА. - 2013. - № 2. - С. 27-36.

- Шорин А.Ф., Вилисов Е.В. Объект 15 кошкинской культуры Кокшаровского Холма: версии использования // Вопр. археол. Урала. - Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2008. - Вып. 25. - С. 128-136

- Шорин А.Ф., Чаиркина Н.М., Широков В.Н. Исследования по проекту «Истоки культурного наследия древнего населения Урала» // Историко-культурное наследие и духовные ценности России. - М.: РОССПЭН, 2012. - С. 118-124

- Шорин А.Ф., Шорина А. А. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2011. -№ 3. - С. 70-77