Нервно-психическая устойчивость и акцентуации характера сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в штатном режиме и особых условиях

Автор: Екатерина Олеговна Ермолова, Екатерина Андреевна Тагильцева

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 4 (91), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Изучение нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера у сотрудников, ведущих профессиональную деятельность как в штатных, так и в сложных экстремальных условиях, имеет особую значимость для определения их профессиональной эффективности. Нервно-психическая устойчивость выступает одним из критериев отбора сотрудников для службы в разных условиях, тогда как акцентуации характера представляют собой фактор риска дезадаптации. Цель — выявление особенностей взаимосвязи нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в штатном режиме, и сотрудников, командированных в Северо-Кавказский регион. Материалы и методы. Проведено эмпирическое исследование на выборке 206 сотрудников органов внутренних дел. Группа 1 (n1=97) — сотрудники личного состава сводного отряда полиции, отобранные для служебной командировки в Северо-Кавказский регион, и группа 2 (n2=109) — сотрудники, несущие службу в штатном режиме. Диагностика респондентов проводилась по двум методикам: Индивидуально-типологическому опроснику (ИТО+) К. В. Сугоняевой и проективному тесту «12 животных» Б. К. Пашнева. Результаты и обсуждение. С помощью методов математической статистики (сравнительного, корреляционного и регрессионного анализа) были выявлены различия в характеристиках нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера сотрудников двух групп; а также различия в зависимости от уровня нервно-психической устойчивости; установлены механизмы взаимосвязи между нервно-психической устойчивостью и акцентуациями характера сотрудников в обеих группах; определены акцентуации характера, которые выступают предикторами нервно-психической неустойчивости. Выводы. Действующие сотрудники правоохранительных органов в целом демонстрируют среднеустойчивую структуру индивидуально-личностных свойств, средний уровень нервно-психической устойчивости и адаптивности. Установлено существование значимых различий в уровне и характеристиках нервно-психической устойчивости и выраженности акцентуаций характера между группами. Сотрудники, командированные в Северо-Кавказский регион, обладают большим адаптационным потенциалом, нежели сотрудники, несущие службу в штатном режиме. Существуют разные конфигурации взаимосвязей между нервно-психической устойчивостью и акцентуациями характера сотрудников в зависимости от типа задач. При высоком уровне нервно-психической устойчивости акцентуации не имеют характерных проявлений и в целом не влияют на эффективность выполняемой сотрудниками деятельности.

Нервно-психическая устойчивость, акцентуации характера, адаптивные способности, профессионально важные качества, экстремальная ситуация, сотрудники правоохранительных органов, Северо-Кавказский регион.

Короткий адрес: https://sciup.org/149140810

IDR: 149140810 | УДК: 159.9 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-491-373-386

Текст научной статьи Нервно-психическая устойчивость и акцентуации характера сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в штатном режиме и особых условиях

Psychology and History of Psychology; ;

Еkaterina А. Таgiltseva 1, ;

Актуальность, значимость и постановка проблемы. Современный мир характеризуется наличием большого количества стрессов, напряжения и беспо- койства, которые выходят за рамки жизнедеятельности конкретной личности и охватывают целые государства и страны, повышая вероятность возникновения приграничных, межнациональных и других конфликтов. В связи с этим существует необходимость формировать отряды и отправлять сотрудников МВД России в командировки на приграничные территории государства для обеспечения и поддержания общественного правопорядка; охраны стратегических объектов; участия в антитеррористических мероприятиях и др. Одним из таких регионов начиная с 2007 г. и по настоящее время остается Северо-Кавказский регион (далее — СКР). Деятельность сотрудников в данном регионе отличается наличием повышенных требований к ней, в том числе большое значение имеет комплекс личностных свойств, связанных с устойчивостью, адаптивностью и саморегуляцией личности в экстремальных условиях [1]. Развитая нервно-психическая устойчивость (далее — НПУ) становится одним из критериев отбора сотрудников для подобных командировок, так как высокий уровень развития НПУ помогает человеку сохранять свое физическое и психическое здоровье [1], способствует успешной социально-психологической адаптации [2], а также в экстремальных ситуациях позволяет вести себя более рационально [3]. Не случайно изучение НПУ у лиц, ведущих профессиональную деятельность в экстремальных условиях, приобретает особую значимость. Другим психологическим свойством, обеспечивающим оптимальное функционирование личности в конкретной профессиональной деятельности, выступает характер как совокупность устойчивых черт личности. Выраженность тех или иных черт, их заостренность, «чрезмерное усиление отдельных черт характера, проявляющееся в избира- тельной уязвимости личности по отношению к определенного рода психогенным воздействиям (тяжелым нервно-психическим нагрузкам и т. д.) при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» [4, с. 5], определяется как акцентуация характера. Акцентуации способны оказывать достаточно сильное влияние на поведение и переживания человека. Причем при определенных условиях (кризисных, экстремальных, критических) их выраженность, как правило, усиливается, что приводит к появлению склонности личности иметь некие «уязвимости и устойчивости» к психогенным воздействиям. Таким образом, исследование НПУ и акцентуаций характера у сотрудников правоохранительных органов во взаимосвязи позволяет сделать предположение по поводу того, какое поведение будет им свойственно в той или иной ситуации; предвидеть возможные нервно-психические срывы и заблаговременно применить превентивные меры психоэмоциональной регуляции [5], а также установить акцентуации, препятствующие и не препятствующие службе в органах внутренних дел.

Анализ отечественной научной литературы показал, что тема исследования, с одной стороны, весьма разработана. Нервно-психической устойчивости сотрудников МВД России в последнее время (примерно с 2018 г.) посвящено достаточно много эмпирических исследований, что свидетельствует об активном изучении данного феномена. Акцентуации характера сотрудников в этот же период рассматриваются реже, и большинство научных работ по данной теме пришлось на 2010–2015 гг. Монографий, предметом изысканий которых выступают НПУ и акцентуации характера личности, практически нет. Однако существует достаточно большое количество методических и учебных пособий (Г. И. Крамаренко, И. С. Рудой 1; С. В. Чермянин, В. А. Корзунин, В. В. Юсупов 2; Т. Н. Берг 3; А. Г. Маклаков 4; В. И. Лазуткин, Н. Н. Зацарный, Г. М. Зараков-ский 5 и др.). Вместе с тем нами обнаружено совсем мало работ, в которых рассматриваются указанные феномены во взаимосвязи [6], на выборке сотрудников, проходящих службу в Северо-Кавказском регионе (далее — СКР) [7; 8], или представлены результаты сравнения выборок [1; 5; 9].

В зарубежной психологии прослеживается несколько тенденций, во-первых, англоговорящие ученые рассуждают о психических расстройствах и мен- тальном здоровье, минуя тему акцентуаций характера [10–12]. Данный пограничный феномен анализируется нечасто, во всяком случае за последние 10 лет. Это можно объяснить тем, что западное психологическое сообщество рассматривает акцентуации характера с точки зрения нормологии и патологии. Во-вторых, работы по теме НПУ присутствуют, но сейчас особой популярностью пользуется такой конструкт, как «выносливость» [13; 14]. НПУ анализируются преимущественно с позиции совладающего поведения в связи с вопросами адаптации [15]. Отметим, что в зарубежной психологии больше внимания уделяют физическим и физиологическим параметрам: существует множество работ, посвященных реагированию на стресс и дистресс и адаптации к ним [9; 12; 16–18].

Проблема нашего исследования обусловлена необходимостью уточнения содержания таких понятий, как «нервно-психическая устойчивость» и «акцентуации характера» сотрудников правоохранительных органов; недостаточным количеством эмпирических данных, указывающих на различия или сходства психологических характеристик сотрудников, несущих службу в штатном режиме, и сотрудников, командированных в регионы с повышенным стрессом; нехваткой данных, раскрывающих взаимосвязь нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера сотрудников, несущих службу в разных условиях. Таким образом, целью настоящего исследования выступает выявление особенностей взаимосвязи нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в штатном режиме, и сотрудников, командированных в Северо-Кавказский регион.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Мнения ученых по поводу того, кто впервые предложил понятие «нервно-психическая устойчивость», разделились. Одни исследователи утверждают, что этот термин был сформулирован Л. И. Спиваком в 1978 г. при помощи другого введенного им понятия — «нервно-психическая неустойчивость» (далее — НПН). Под НПУ Л. И. Спивак понимал особую предрасположенность к срывам деятельности нервной системы при психическом и физическом напряжении, когда они являются значительными [19]. Другие считают, что НПУ ввел Ф. Д. Горбов в 1975 г., когда занимался изучением возникающих у летчиков функциональ- ных расстройств, которые оказывали влияние на их деятельность вплоть до полного ее прекращения [20].

На сегодняшний день можно выделить ряд ученых, рассматривающих НПУ с разных точек зрения. Так, Г. М. Зараковский [цит. по: 5] считает, что организм представляет собой сложную систему, в которой все функциональные подсистемы, независимо от уровня их организации, взаимосвязаны между собой (он опирается на теорию функциональных систем П. К. Анохина). Приспособление индивида к тем или иным условиям происходит благодаря слаженной работе всех подсистем. При этом НПУ понимается как сложное явление, состоящее из ряда компонентов:

-

— «свойств регуляторных, психических, а также психофизиологических процессов», обеспечивающих эффективность и рациональность деятельности и поведения человека;

-

— «свойств психофизиологических процессов», способствующих повседневной активности, адаптации и экстренной мобилизации в изменяющихся условиях среды;

-

— «свойств личности: индивидуально-личностных особенностей, характера, самосознания человека, направленности и социально-психологические свойства» [цит. по: 5, с. 100–101].

Мнение Б. С. Басарова [цит. по: 5] отличается: он рассматривает нервно-психическую устойчивость, исходя из того, что ее уровни и компоненты могут быть относительно самостоятельными, и выделяет несколько уровней НПУ:

-

— первый — содержательные и динамические характеристики поведения индивида, которые можно наблюдать непосредственно в его деятельности (знание направленности поведения позволяет его прогнозировать);

-

— второй — специфика поведения в группе людей; способы реагирования и защиты против конфликтов;

-

— третий — определенные формы поведения и отдельные поступки человека, обусловленные ситуативной направленностью личности и жизнедеятельности.

Б. С. Басаров под нервно-психической устойчивостью понимает «единство наличного и перспективного в психологических процессах, состояниях и свойствах личности, которые можно заметить в генерализованной направленности личности и вариантах поведения, которые им соответствуют» [цит. по: 5, c. 101].

С точки зрения А. П. Елисеева и П. А. Корчемного, НПУ представляет собой интегральное и целостное свойство, однако целостность авторы понимают шире личности, распространяя ее на группу людей. Под нервно-психической устойчивостью они подразуме- вают готовность человека совершать действия в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в связи с чем возникает важность изучения не только личности, но и самих условий, в которых ей предстоит действовать, так как именно они формируют и развивают в ней готовность что-то делать. Если люди не попадают в экстремальные и чрезвычайные ситуации, то способность в них функционировать не формируется [цит. по: 5].

В свою очередь А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин рассматривают НПУ в контексте адаптационного потенциала личности, понимая под ней «функциональную активность механизмов психической адаптации» личности, обладающей определенным пределом выносливости и устойчивости, при прорыве которого в результате неблагоприятной ситуации происходит срыв адаптационной системы [21].

В составе НПУ выделяют следующие компоненты:

-

— «способность к самореализации, личностному росту со своевременным адекватным разрешением внутриличностных конфликтов;

-

— относительную стабильность эмоционального тона и благоприятного настроения;

-

— способность к эмоционально-волевой регуляции;

-

— адекватную ситуации мотивационную напряженность» [3, с. 75].

В зависимости от вида НПУ может быть постоянной или ситуативной. Первая отличается тем, что она является продуктом равновесия «психических процессов, свойств и состояний личности, а также определенной структурой внутреннего мира человека, когда при возникновении какой-либо сложной ситуации главными становятся положительные качества человека и его высшие мотивы». Вторая включает в себя правильную оценку жизненных обстоятельств, сознательное самоуправление и благоприятные мотивы поведения [5, с. 102].

Внутри системы МВД России при отборе кандидатов на службу, при закреплении табельного оружия и т. п. делается акцент на уровень НПУ. Приказ министра обороны РФ от 26 января 2000 г. № 50 6 закрепляет следующие уровни НПУ при вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан:

-

— высокий (1 категория);

-

— хороший (2 категория);

-

— удовлетворительный (3 категория);

-

— неудовлетворительный (4 категория).

На современном этапе развития психологической науки НПУ рассматривается с точки зрения клинической нормологии: низкий уровень НПУ относят к пограничным нервно-психическим расстройствам, которые еще не достигли психопатологии [22].

Что касается акцентуаций характера, то в отечественной психологии встречаются два синонимичных понятия «акцентуации» и «акцентуации характера». Термин «акцентуация» ввел К. Леонгард в 1968 г. для обозначения состояния, находящегося между нормой и патологией. Он выделил 12 типов акцентуан-тов [23]. А. Е. Личко, опираясь на работу К. Леонгарда и классификацию психопатологий П. Б. Ганнушкина, предложил в 1977 г. понятие «акцентуация характера» для описания крайнего варианта нормы, при котором отдельные черты характера получают чрезмерное усиление, что приводит к появлению склонности у индивида иметь определенные уязвимости и устойчивости к психогенным воздействиям [4]. Теории этих авторов по сей день остаются основными при изучении акцентуаций характера. Акцентуация по-прежнему считается промежуточным явлением между нормой и патологией.

Однако, помимо классических концепций, существуют трехфакторная модель темперамента Д. В. Бердникова и комбатная акцентуация Е. В. Снедкова. Первый выделяет три пары противоположных несмешанных акцентуированных типов (акцентуаций темперамента), а именно: социально активный / пассивный; предметно активный / пассивный; эмоционально стабильный / нестабильный [24]. Комбатная акцентуация проявляется у сотрудников силовых структур и представляет собой такое мировосприятие, при котором наличествуют подозрительность и ранимость, а также нарушения в межличностных коммуникациях. В зависимости от варианта посттравматического стрессового расстройства у человека может сформироваться одна из комбатных акцентуаций: тревожно-интравертированная, эскплозивно-пессимистическая, тревожно-невротическая или ригидно-дисфорическая [25].

В качестве предрасполагающих условий формирования акцентуаций характера в силовых структурах следует назвать стрессовые условия профессиональной деятельности (режимные требования, высокая динамичность, реальная и предполагаемая угрозы личной безопасности, необходимость осуществлять выбор и определять оптимальную стратегию поведения при дефиците времени и др.) и особенности типологического склада личности (тревожность, ригидность, склонность к пессимистичности, завышенная директивность, повышенная чувствительность к социальным критериям и др.) [26]. Выявлено, что шкала пессимистичности положительно коррелирует со стажем работы. Гипертимная акцентуация имеет позитивную корреляцию со стажем работы в последней должности (имеется в виду стаж работы на конкретной устойчивой должности) [27; 28].

Ряд ученых отмечает, что НПУ влияет на процесс формирования свойств темперамента, черт характера, а также на эмоционально-волевые особенности лич- ности [5]. Это лишний раз указывает на взаимосвязь акцентуаций характера и нервно-психической устойчивости, так как оба эти феномена неразрывно связаны с характерологическими особенностями личности. Наличие акцентуаций характера способно снижать нервно-психическую устойчивость [7].

Исследования нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера ведутся с учетом различных условий: как в обыденной жизни человека, так и при экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Экстремальная ситуация — «внезапно возникшая ситуация, угрожающая или субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, здоровью, личностной целостности, благополучию» [29, с. 9]. Оба подхода являются информативными. На данный момент существуют эмпирические исследования сотрудников, несущих службу в СКР. Так, Т. В. Мальцева и К. Г. Жук провели исследование, выборку которого составили сотрудники СКР в количестве 45 человек. Обнаружено, что явные акцентуации имеют 20 сотрудников (черты их акцентуаций проявляются относительно постоянно), в то время как скрытые — 25 человек (черты акцентуаций не проявляются, пока человек не окажется в экстремальной ситуации) [7]. Эти же ученые обследовали 79 сотрудников правоохранительных органов, которые проходили службу в СКР в период с 2019 г. по 2020 г. в течение 6 месяцев. При этом у 57 человек определен уровень НПУ выше среднего, у 21 — средний и у одного — низкий. Сотрудникам свойственны высокая толерантность к стрессовым воздействиям, низкая вероятность возникновения нарушений в психической деятельности, а также адекватное восприятие действительности [8].

Однако подобные спорадические исследования не позволяют системно взглянуть на проблему психической устойчивости и адаптивности личности. Недостаток эмпирических данных обусловливает необходимость проведения эмпирического исследования, направленного на определение особенностей взаимосвязи нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в штатном режиме, и сотрудников, командированных в Северо-Кавказский регион.

Материалы и методы

В исследовании использовались методы теоретического обобщения, систематизации и сравнения; метод анализа документов; психодиагностического обследования (бланковое и проективное тестирование); методы качественной и количественной обработки данных (дескриптивный, сравнительный, корреляционный и регрессионный анализ).

Эмпирические задачи исследования заключались в 1) поиске достоверных различий в характеристиках нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера между сотрудниками, командированными в СКР (группа 1), и сотрудниками, несущими службу в штатном режиме (группа 2); 2) поиске достоверных различий по шкалам использованных методик между сотрудниками группы 1 в зависимости от уровня НПУ и группы 2 соответственно; 3) обнаружении значимых взаимосвязей между нервно-психической устойчивостью и акцентуациями характера сотрудников в обеих группах; 4) выявлении акцентуаций характера, выступающих в качестве предикторов нервно-психической неустойчивости и дезадаптивности.

Базу исследования составили различные подразделения Главного управления МВД России по Новосибирской области. В выборку исследования вошли 206 сотрудников органов внутренних дел, среди них 97 сотрудников личного состава сводного отряда полиции, отобранных для служебной командировки сроком на 180 суток в Северо-Кавказский регион для обеспечения правопорядка и безопасности на территории Республики Дагестан, — группа 1, и 109 сотрудников, несущих службу в штатном режиме, — группа 2. Возрастной диапазон сотрудников колеблется в пределах от 23 до 48 лет. Группу 2 составили 51 мужчина и 58 женщин. Группа 1 представлена исключительно мужчинами.

Формирование банка методик производилось на основании письма от ГУ МВД России по Новосибирской области от 27 марта 2012 г. № 1/610, которое закрепляет перечень рекомендованных методик, и приказа МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660 (приложение № 1 положения об основах организации психологической работы в органах внутренних дел РФ раздела III «Организация психологической работы», п 9: «Перечень психологических и психофизиологических методик, используемых в психологической работе, устанавливается ДГСК МВД России на основании рекомендаций Координационно-методического совета по психологическому обеспечению работы с личным составом органов, подразделений, учреждений системы МВД России») 7 [8, с. 7]. В исследовании использовались индивидуальнотипологический опросник (ИТО+) К. В. Сугоняева, нацеленный на выявление адаптивных способностей, направленности дезадаптивного поведения и нервнопсихической устойчивости, а также проективный тест «12 животных» Б. К. Пашнева, на основании результатов которого определяется ряд типов акцентуаций характера, а также уровень психической адаптации.

Проведение тестирования группы 1 осуществлялось на базе Центра профессиональной подготовки (ЦПП) на основании приказов МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660, от 14 февраля 2017 г. № 65

(ред. от 13.12.2019) 8; сотрудников группы 2 — в рамках профессионального осмотра. Обработка первичных данных производилась при помощи аппаратнопрограммного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр»; математическая обработка данных программы — SPSS Statistics версии – 17.0.

Результаты и обсуждение

Дескриптивный анализ показателей нервнопсихической устойчивости и акцентуаций характера. Оценка центральной тенденции распределения исследуемых признаков производилась по средним значениям, образованным по шкалам используемых методик. Результаты исследования сведены в таблицы 1–2.

Таблица 1. Средние значения, образованные по шкалам методики «ИТО+», сотрудников группы 1 (n1=97) и группы 2 (n2=109)

(Table 1. Average values formed according to the scales of ITQ+ methodology for officers from group 1

(n1=97) and group 2 (n2=109) )

|

Шкалы |

х ± о (группа 1) |

х ± о (группа 2) |

|

Адаптивность |

42,89±3,41 |

39,65±4,33 |

|

Экстрапунитивность |

2,8±2,29 |

3,31±2,36 |

|

Интропунитивность |

0,98±1,43 |

1,57±1,66 |

|

Экстраверсия |

7,41±2,03 |

7,2±1,91 |

|

Интроверсия |

2,38±1,98 |

3,25±2,1 |

|

Стеничность |

4,1±1,56 |

4,17±1,61 |

|

Тревожность |

1,51±1,34 |

2,04±1,77 |

|

Лабильность |

5,16±1,47 |

5,19±1,36 |

|

Ригидность |

5,39±1,38 |

5,5±1,39 |

|

Спонтанность |

5,4±1,88 |

5,25±1,84 |

|

Сензитивность |

4,32±1,58 |

4,6±1,56 |

Средние значения индивидуально-типологического профиля (первичные шкалы), образованного по методике «ИТО+», указывают на то, что дезадаптирующих свойств (балл 8 и выше), которые определяют особенности реагирования при воздействии неблагоприятных факторов, не выявлено; в обеих группах базисными свойствами личности выступают экстраверсия, лабильность, ригидность, спонтанность. Чертой, обусловливающей поведение сотрудников обеих групп, служит экстраверсия. Наименее выраженные черты — интроверсия и тревожность. При этом тревожность ( х =1,51) имеет более низкие показатели в группе 1. Тогда как значение интроверсии выше в группе 2 ( х =3,25).

Анализ средних значений по вторичным шкалам методики свидетельствует о более высоких адаптивных способностях (х=42,89) сотрудников группы 1 и чуть более умеренных (х=39,65) группы 2. Низкие показатели по шкалам экстрапунитивности и интро- пунитивности (средние показатели соответствуют 2 и 3 стэнам) в обеих группах свидетельствуют об отсутствии у сотрудников тенденций к склонности возлагать вину за неудачи на внешнее окружение и аутоагрессивных тенденций, т. е. склонности к принятию вины за неудачи и дисгармонию во взаимоотношениях с внешним миром на себя. Однако показатели по данным шкалам несколько выше в группе 2.

Показатели более 4 баллов по соседствующим типологическим свойствам определяют социальнопсихологические аспекты межличностного поведения. Так, сочетание спонтанности и экстравертированности ( х =4) указывает на преобладание лидерских качеств, а смешение таких свойств, как лабильность и экстраверсия, — на коммуникативность.

Следует заключить, что сотрудники обеих групп демонстрируют более или менее устойчивую структуру индивидуально-личностных свойств, обладают сохранной социально-психологической адаптацией, а заостренные черты компенсируются противоположенными тенденциями.

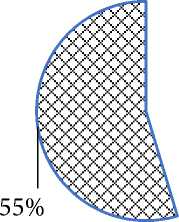

Перевод сырых оценок в стэны по шкалам «адаптивность», «экстрапунитивность» и «интропунитив-ность» позволяет оценить уровень нервно-психической устойчивости сотрудников. В обеих группах были выделены сотрудники с I и II уровнями, лиц с III и IV уровнями не обнаружено. Результаты дифференциации представлены на рис. 1, 2.

45%

Уровень I

Уровень II

Рис. 1. Процентное распределение сотрудников группы 1 в зависимости от уровня НПУ по методике «ИТО+» ( Fig. 1. Percentage distribution of the officers from group 1 according to the level of neuropsychic stability via method of ITQ+)

На рисунке 1 видно, что среди сотрудников группы 1 распределение лиц с I уровнем НПУ (44 человека, что составляет 45%) и II (53 человека — 55%) является приблизительно равным. Далее рассмотрим распределение респондентов в группе 2.

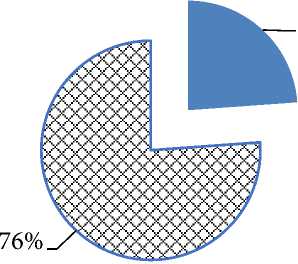

В группе 2 преобладают лица со II уровнем НПУ (83 человека, или 76%), с I уровнем обнаружено 26 сотрудников, или 24% (рис. 2).

Таким образом, в группе 1 наблюдается примерно равное соотношение сотрудников с I и II уровнями нервно-психической устойчивости, тогда как в группе 2 преобладают лица со II уровнем НПУ.

24%

Уровень I

Уровень II

Рис 2. Процентное распределение сотрудников группы 2 в зависимости от уровня НПУ по методике ИТО+ ( Fig. 2. Percentage distribution of the officers from group 2 according to the level of neuropsychic stability via method of ITQ+)

Таблица 2. Средние значения, образованные по шкалам методики «12 животных», группы 1 (n1=97) и группы 2 (n2=109)

(Table 2. Average values formed on the scales of the methodology "12 animals" in group 1 (n1=97) and group 2 (n2=109) )

|

Шкалы |

х ± о (группа 1) |

х ± о (группа 2) |

|

Гипертимный |

6,34±1,77 |

6,44±1,79 |

|

Демонстративный |

5,85±1,78 |

5,86±1,84 |

|

Эмотивный |

6,11±1,61 |

6,15±1,52 |

|

Психастенический |

5,78±1,78 |

5,06±1,57 |

|

Возбудимый |

5,87±1,48 |

5,89±1,65 |

|

Циклотимический |

5,74±1,65 |

5,73±1,6 |

|

Дистимический |

5,12±1,78 |

5,21±1,63 |

|

Застревающий |

4,21±1,61 |

4,04±1,62 |

Анализ средних значений по шкалам методики диагностики акцентуаций характера показал отсутствие дезадаптирующих черт в обеих группах. Наиболее выраженными типами акцентуаций для группы 1 и группы 2 оказались гипертимный ( х =6,44 и х =6,34) и эмотивный ( х =6,15 и х =6,11). Наименее выраженным явился застревающий тип для обеих выборок ( х =4,21 и х =4,04). Для группы 1 более характерны такие типы акцентуаций, как «психастенический» ( х =5,78) и «циклотимический» ( х =5,74). Для группы 2 — «демонстративный» ( х =5,86), «возбуд и мый» ( х =5,89) и «дистимический» ( х =5,21). В целом респонденты обеих групп демонстрируют средний уровень адаптивности и более или менее гармоничный тип развития (отношение Я-реальный — Я-идеальный).

Сравнительный анализ показателей нервнопсихической устойчивости и акцентуаций характера. Первичная проверка нормальности распределения при помощи критерия Колмогорова-Смирнова показала, что большая часть данных имеет распределение, отличное от нормального (p<0,05). В связи с этим в дальнейшей работе применяются непараметрические критерии, для сравнения двух независимых выборок используется коэффициент U – Манна-Уитни. В таблице 3 приведены только значимые различия.

На основании таблицы 3 можно утверждать, что между сотрудниками групп 1 и 2 существуют значимые

Таблица 3. Результаты оценки достоверности различий по показателям нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера у сотрудников группы 1 (n1=97) и группы 2 (n2=109)

(Table 3. The results of assessing the validity of differences in indicators of neuropsychic stability and character accentuations among officers in group 1 (n1=97) and group 2 (n2=109) )

-

— «адаптивность» (U=739,5 при р=0) и «интропу-нитивность» (U=4043,5 при р=0), характеризующим различия в показателях нервно-психической устойчивости;

-

— «интроверсия» (U=3964 при р=0) и «тревожность» (U=4443 при р=0,05), демонстрирующим отличия в параметрах индивидуально-личностных особенностей;

-

— «психастенический тип» (U=4003 при р=0), характеризующей различия в показателях акцентуаций характера.

Участники группы 1 значительно превосходят членов группы 2 по параметрам «адаптивность» (Rx=19,45) и «психастенический тип акцентуации» (Rx=16,73). В то время как в группе 2 достоверно выше параметры «интропунитивность» (Rx=114,90), «интроверсия» (Rx=115,63) и «тревожность» (Rx=111,24), чем в группе 1.

Полученные данные позволяют утверждать, что сотрудникам группы 1 значительно легче подстраивать свое поведение в изменяющихся условиях, для того чтобы адаптироваться к ним. Процесс приспособления у участников данной группы происходит более эффективно, чем группы 2. Это свидетельствует о наличии большего адаптационного потенциала. Данные сотрудники отличаются добросовестностью и исполнительностью, аккуратностью и серьезностью, надежностью, повышенной склонностью к самоанализу и рассудительности, а также ровным фоном настроения.

Испытуемые группы 2 в большей мере склонны к аутоагрессивным тенденциям и принятию вины за неудачи во взаимоотношениях с внешним миром на себя. Им свойственны также некоторая социальная пассивность, сдержанность эмоциональных проявлений, легкая застенчивость и склонность к уходу в мир идеалов. Их реакции в большей степени направлены на себя, внутрь личности. Им могут быть свойственны такие качества, как безынициативность, нерешительность, сомнения в учете всех обстоятельств и послед- ствий, чрезмерное «самокопание» и т. п. На службе они способны долгое время работать «не поднимая головы», они часто тщательно сверяют полученные результаты с прочей документацией, порученная им работа выполняется крайне аккуратно и в срок, но для этого необходима предварительная конкретная и исчерпывающая инструкция.

Далее рассмотрим различия внутри каждой группы в зависимости от уровня НПУ. Результаты значимых различий представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4. Результаты оценки достоверности различий по показателям нервно-психической устойчивости сотрудников группы 1 с I уровнем (n1-1=44)

и II уровнем НПУ (n1-2=53)

(Table 4. The results of assessing the validity of differences in terms of neuropsychic stability of officers in group 1 with level I (n1-1=44) and level II of neuropsychic stability (n1-2=53))

|

Шкалы |

Средние ранги, I уровень НПУ |

Средние ранги, II уровень НПУ |

Коэффициент сравнения U |

Уровень значимости p |

|

Различия по методике «ИТО+» |

||||

|

Экстраверсия |

56,88 |

42,46 |

819,5 |

0,01 |

|

Интроверсия |

38,66 |

57,58 |

711,0 |

0,00 |

|

Тревожность |

38,66 |

57,58 |

711,0 |

0,00 |

Представленные данные в таблице 4 свидетельствуют о том, что между подгруппами с I и II уровнями НПУ в группе 1 существуют достоверные различия по следующим параметрам: «экстраверсия» (U=819,5 при р=0,01), «интроверсия» (U=711 при р=0) и «тревожность» (U=711 при р=0). Были обнаружены различия только в проявлении индивидуально-личностных особенностей. У сотрудников группы 1 с I уровнем НПУ более высоким является параметр «экстраверсия» (Rx=56,88), по остальным значения достоверно выше у сотрудников со II уровнем НПУ: «интроверсия» (Rx=57,58) и «тревожность» (Rx=57,58).

Таким образом, участники группы 1 с I уровнем НПУ социально активны, более общительны, открыты и в большей степени опираются на впечатления от реальной действительности (реакции направлены вовне). Для имеющих II уровень НПУ характерны некоторая

Таблица 5. Результаты оценки достоверности различий по показателям нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера сотрудников группы 2 с I уровнем

(n2-1=26) и II уровнем НПУ (n2-2=83)

(Table 5. The results of assessing the validity of differences in indicators of neuropsychic stability and character accentuations among officers in group 2 with level I

(n2-1=26) and level II of neuropsychic stability(n2-2=83) )

Согласно данным таблицы 5 можно утверждать, что между сотрудниками группы 2 с I и II уровнями НПУ также существуют значимые различия по следующим параметрам: «интроверсия» (U=573 при р=0,00), «тревожность» (U=429,5 при р=0,00) и «гипертимный тип акцентуаций» (U=769,5 при р=0,03). Все параметры достоверно более выражены у испытуемых со II уровнем НПУ (Rx=61,10; Rx=62,83; Rx=58,73).

Респондентам со II уровнем НПУ в большей степени свойственны тревожность, неоднозначность степени социальной активности, т. е. обследуемые могут проявлять как социальную активность, так и пассивность. Для них характерны некоторая степень замкнутости в сочетании с активностью и энергичностью, поверхностность, невысокая способность к длительному сосредоточению на конкретном деле, стремление в стрессовой ситуации уйти в фантазийный мир, быстрая отходчивость и миролюбие, спешка при выполнении служебных заданий, а также умеренная адаптация к новой ситуации.

Таким образом, результаты сравнительного анализа показали, что при развитом I уровне НПУ сотрудникам в большей степени свойственна экстраверти-рованная направленность личности. II уровень НПУ больше отражает интровертированность и тревожность, а также гипертимный тип акцентуации.

Корреляционный анализ показателей нервнопсихической устойчивости и акцентуаций характера. В результате проведенного корреляционного анализа с применением непараметрического критерия r-Спирмена на каждой из двух групп были получены значимые взаимосвязи, представленные в таблицах 6, 7. На основании того, что уровень нервно-психической устойчивости определяется количеством набранных баллов и последующим их переводом в стэны по шкалам «адаптивность», «ин-тропунитивность» и «экстрапунитивность», на взаи-

Таблица 6. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера в группе 1 (n=97) (Table 6. The results of the correlation analysis of the relationship between neuropsychic stability and character accentuations in group 1 of the North-Caucasus region (n=97) )

Исходя из анализа таблицы 6 можно заключить, чем выше у сотрудников группы 1 развита способность успешно приспосабливаться к новым, неопределенным условиям (адаптивность — циклотимический тип (р≤0,05)), тем в меньшей степени для них характерны замкнутость и безразличие, изменчивость настроения, поступков и действий без видимых на то причин. При развитой адаптивности у испытуемых присутствуют ровный фон настроения и соподчи-ненность мотивов, а также осознание причин происходящего. Респондентам, склонным принимать вину на себя за неудачи во взаимоотношениях с внешним миром (интропунитивность — психастенический тип (р≤0,001)), свойственны нерешительность, склонность к рассудительности и самоанализу, легкое возникновение навязчивостей, тревожная мнительность, аккуратность, серьезность и исполнительность (интропуни-тивность — циклотимический тип (р≤0,001)), а также тенденция к циклической изменчивости настроения, непоследовательность, раздражительность и грубость.

Таблица 7. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера в группе 2 (n2=109) (Table 7. The results of the correlation analysis of the relationship between neuropsychic stability and character accentuations in group 2 (n2=109) )

|

Параметры методики «ИТО+» |

Параметры теста «12 животных» |

Коэффициент корреляции rs |

Уровень значимости p |

|

Адаптивность |

Эмотивный |

–0,22 |

<0,05 |

|

Экстраверсия |

Эмотивный |

–0,21 |

<0,05 |

|

Интроверсия |

Возбудимый |

–0,22 |

<0,05 |

|

Ригидность |

Психастенический |

–0,22 |

<0,05 |

|

Спонтанность |

Дистимический |

–0,19 |

<0,05 |

У испытуемых группы 2 обнаружены следующие взаимосвязи (табл. 7): эмотивный тип — адаптивность (р≤0,05); экстраверсия (р≤0,05). Если у сотрудников доминирующим является эмотивный тип акцентуации характера, яркими чертами которого выступают изменчивость настроения, тонкая восприимчивость отношения к себе окружающих, глубокое переживание чувств и эмоций и пр., то их адаптивные способности будут невелики, и, скорее, они будут демонстрировать дезадаптацию. Напротив, сотрудникам с такими личностными чертами, как общительность, открытость, социальная активность, проявление реакций, направленных вовне, несвойственно проявлять повышенную чувствительность, глубокие переживания, растроганность и сентиментальность; их эмоциональные реакции преимущественно будут умеренными и поверхностными.

Сотрудники с ярко выраженной сдержанностью эмоциональных проявлений (интроверсия — возбудимый тип (р≤0,05)), застенчивостью, замкнутостью,

Таблица 8. Результаты множественной регрессии предикторов дезадаптивного поведения и нервно-психической устойчивости в группе 2 (n2=109)

(Table 8. Results of multiple regression of predictors of maladaptive behavior and neuropsychic stability in group 2 (n2=109) )

|

Зависимая переменная |

R |

R2 |

F |

Уровень значимости р |

Значимые предикторы |

β |

Ст. ошибка |

|

Адаптивность |

0,78 |

0,61 |

8,61 |

<0,001 |

Эмотивный тип |

–0,22 |

2,92 |

|

Экстрапунитивность |

0,56 |

0,32 |

5,31 |

<0,05 |

Застревающий тип |

–0,16 |

2,00 |

|

Интропунитивность |

0,69 |

0,48 |

6,12 |

<0,05 |

Психастенический тип |

0,17 |

1,93 |

социальной пассивностью и склонностью к уходу в мир идеалов не демонстрируют активную жизненную позицию, чрезмерный энергизм и безрассудство, им свойственны медлительность и осмотрительность в принятии решений, эгоцентризм и жестокость, нетерпимость к инакомыслию и переживание конфликта при необходимости изменения устоявшихся порядков. Респонденты, для которых характерны нерешительность, трудность в дифференциации главного от второстепенного, страх установления новых контактов и повышенная склонность к самоанализу и навязчивости (психастенический тип — ригидность (р≤0,05)), будут обладать низким уровнем ригидности (им несвойственны упрямство, инертность установок, подозрительность), но будут проявлять изменчивость настроения, мотивационную неустойчивость и повышенную эмотивность.

Те, кто отличается раскованностью в поведении, самоутверждением, наступательностью и стремлением к лидерству (спонтанность — дистимический тип (р≤0,05)), не имеют склонности к депрессивным состояниям и сосредоточенности на мрачных сторонах жизни, медлительности и утонченности чувств. Однако испытуемые с подавленным настроением и даже депрессивным состоянием, медлительностью, пессимистичностью, сниженной самооценкой и низкой контактностью (дистимический тип — спонтанность (р≤0,05)) обладают слабыми лидерскими качествами, неустойчивым самоуважением, нерешительностью, потребностью в заботе и защите от более сильной личности.

Представленные данные демонстрируют, что в группе 1 получено меньше взаимосвязей между НПУ и акцентуациями характера, что можно объяснить равномерным преобладанием в группе сотрудников с I и II уровнями НПУ, более высоким уровнем адаптивности, чем в группе 2, и в целом меньшей выраженностью акцентуированных черт.

Множественный регрессионный анализ показателей направленности дезадаптивного поведения и нервно-психической устойчивости. Проведенный множественный регрессионный анализ, направленный на выявление предикторов дезадаптивного поведения, зависящего от снижения уровня НПУ, связанного с выраженностью акцентуаций характера, позволил получить значимые результаты, представленные в таблице 8.

Анализ полученных результатов показал отсутствие значимой детерминации в группе 1, нервнопсихическая устойчивость респондентов которой отличается повышенной адаптивностью. Предикторы дезадаптивного поведения удалось выявить в группе 2. Так, на адаптивность сотрудников наиболее сильно может оказывать влияние наличие в структуре характера эмотивного типа акцентуации (R=0,78); на проявление экстрапунитивности — застревающий тип акцентуации (R=0,56) и интропунитивности — психастенический тип акцентуации (R=0,69). Достоверность влияния подтверждается дисперсионным анализом (F=8,61 при p<0,001; F=5,31 при p<0,05; F=6,12 при p<0,05). Следовательно, модели регрессии могут быть содержательно интерпретированы. 61% изменчивости НПУ параметра «адаптивность» объясняется первой моделью; 32% изменчивости НПУ параметра «экстрапунитивность» — второй и 48% изменчивости НПУ параметра «интропунитивность» — третьей. При этом вероятность ошибочного предсказания составляет всего от 1,93 до 2,92. Таким образом, усиливающее влияние на проявление дезадаптивного поведения и снижение уровня нервно-психической устойчивости происходит за счет преобладания в структуре характера личности таких акцентуаций, как эмотивная акцентуация (β=0,22 при <0,001); застревающий (β=0,16 при <0,05) и психастенический типы (β=0,17 при <0,05).

Согласно проведенному обобщению теоретических и эмпирических данных все акцентуации можно подразделить на препятствующие и не препятствующие службе в органах внутренних дел. Выявленные предикторы дезадаптивного поведения при условии их чрезмерной выраженности ( х =7) представляют собой препятствующие службе акцентуации.

Выводы

-

1. Нервно-психическая устойчивость является крайне важным профессиональным качеством сотрудников органов внутренних дел и интегральным свойством личности, в структуре которого содержатся как врожденные (индивидуально-типологические), так и приобретенные, обусловленные динамикой развития компоненты (например, акцентуации характера). Развитая нервно-психическая устойчивость позволяет личности осуществлять саморегуляцию поведения и психического состояния в условиях эмоционального напряжения, при неблагоприятных воздействиях окружающей среды, в том числе экстремальных. Ак-

- центуации личности как заостренные черты характера способны влиять на поведение человека и его психоэмоциональные переживания, вплоть до явного затруднения действий, приводя к склонности личности иметь некоторую устойчивость к психогенным воздействиям при определенных условиях в рамках даже одной профессиональной деятельности, но с разным типом задач.

-

2. Действующие сотрудники правоохранительных органов в целом демонстрируют среднеустойчивую структуру индивидуально-личностных свойств, высокий и хороший уровень развития нервно-психической устойчивости; средний уровень адаптивности и более или менее гармоничный тип развития отношений, имеют средневыраженные акцентуированные черты, которые компенсируются противоположенными тенденциями личности. Все это достигается грамотным профессиональным отбором еще на этапе обследования психологами кандидатов на службу в органы внутренних дел МВД России по Новосибирской области; своевременными профилактическими осмотрами и тщательным отбором сотрудников для служебных командировок.

-

3. Однако установлены значимые различия в уровне и характеристиках НПУ и выраженности акцентуаций характера между группами. Сотрудники, командированные в Северо-Кавказский регион (группа 1), обладают большим адаптационным потенциалом, нежели сотрудники, несущие службу в штатном режиме (группа 2). Первые отличаются большей сформированностью таких качеств, как серьезность, исполнительность, активная социальная позиция и склонность к углубленному рассуждению. Вторые демонстрируют большую тревожность, направленность реакций вовнутрь, социальную пассивность, склонность искать причины конфликтных взаимодействий в себе.

-

4. Нервно-психическая устойчивость имеет различную степень выраженности (дифференцируется по уровням). Так, сотрудники с I уровнем НПУ демонстрируют направленность реакций вовне, активную социальную позицию и общительность, хорошую пере-ключаемость, высокую адаптивность и коммуникативность вместе с лидерскими качествами. Сотрудникам со II уровнем больше свойственны некоторая социальная пассивность, сдержанность эмоциональных проявлений, легкая застенчивость в отношениях и нерешительность, способность к длительной монотонной скрупулезной работе, аккуратность и своевременность выполнения поставленных задач при предъявлении предварительной конкретной и исчерпывающей инструкции.

-

5. Существуют разные конфигурации взаимосвязей между нервно-психической устойчивостью и акцентуациями характера сотрудников в зависимости от типа задач. Так, для сотрудников, командирован-

- ных в СКР (группа 1), характерна взаимосвязь между нервно-психической устойчивостью, выраженной в адаптивных способностях и интропунитивности, и такими акцентуациями характера, как циклотимический и психастенический типы, что указывает на то, что при высоком уровне НПУ данные акцентуации не имеют характерных проявлений и не влияют на эффективность выполняемой сотрудниками деятельности. У сотрудников группы 2 нервно-психическая устойчивость и экстраверсия связаны с эмотивным типом акцентуаций, что при сильном снижении уровня НПУ и адаптивных способностей приводит к ее заострению и дезадаптации на службе. Наличие в личностной структуре интроверсии и ригидности уменьшает проявление таких акцентуаций характера, как возбудимый и психастенический типы.

-

6. Существует казуальная зависимость между нервно-психической устойчивостью и акцентуациями характера сотрудников правоохранительных органов. Данная взаимосвязь выявлена только в группе 2. Вероятно, лица с высоким уровнем НПУ и адаптивности имеют сглаженный усредненный профиль черт характера. Однако в этой же группе обнаружено, что усиливающее влияние на проявление дезадаптивного поведения и снижение уровня нервно-психической устойчивости происходит за счет преобладания в структуре характера личности таких акцентуаций, как эмотивный, застревающий и психастенический типы, которые при чрезмерной выраженности являются акцентуациями характера, препятствующими службе.

Рекомендации. Исследование индивидуальнопсихологических особенностей сотрудников правоохранительных органов — одна из главных задач работы психолога, направленная на получение важной информации о психоэмоциональном статусе сотрудников в целях дальнейшего учета при принятии кадровых решений. Исследование индивидуальнопсихологических особенностей позволяет заблаговременно выявить сотрудников, имеющих те или иные трудности и нуждающихся в квалифицированной помощи. Так как нервно-психическая устойчивость является интегральным свойством личности и входит в перечень профессионально важных качеств сотрудников, а акцентуации характера представляют фактор риска дезадаптации, их диагностика должна проводиться психологом как при профилактических осмотрах, так и при принятии решения об изменении условий службы. При этом определяющей оценкой является худшая оценка, полученная по одной из диагностических методик (ИТО+ и тест «12 животных»).

Пристального внимания требуют сотрудники с пониженным и низким (III и IV) уровнями НПУ (или нервно-психической неустойчивостью), а также сотрудники, в чьем характерологическом профиле вы- явлены ярко выраженные акцентуированные черты. В зависимости от уровня нервно-психической устойчивости сотрудников рекомендуется назначать:

с I уровнем — на основные должности в подразделения, деятельность которых связана с выполнением обязанностей в трудных и экстремальных ситуациях, в условиях дефицита времени и психологической неопределенности;

со II уровнем (хорошая нервно-психическая устойчивость) — на основные должности в подразделения для работы в штатном и нештатном режиме, с известным кругом задач, предварительной конкретной инструкцией и намеченным планом действий;

с III уровнем (удовлетворительная нервнопсихическая устойчивость) — рекомендуются условно, при необходимости, нуждаются в консультации психиатра, динамическом наблюдении и проведении психокоррекционных мероприятий;

с IV уровнем (неудовлетворительная нервнопсихическая устойчивость, или нервно-психическая неустойчивость) — не рекомендуются на основные должности и в обязательном порядке направляются на консультацию к психиатру на предмет установления степени годности к службе.

Изучение акцентуаций характера позволяет обнаружить потенциальные риски возникновения адаптационных нарушений в различных сферах, а также спрогнозировать будущую успешность или неуспеш-ность сотрудника. Кроме того, акцентуации могут усиливать влияние профессиональных стрессов на сотрудников и тем самым способствовать повышению вероятности развития, например, симптомов профессионального выгорания, невротических симптомов, риска суицидального поведения и т. д.

Наличие в профиле личности некоторых акцентуаций характера у кандидатов на службу и действующих сотрудников вполне допустимо для работы в правоохранительных органах (к ним относятся, например, гипертимный, циклоидный типы и т. д.), другие же препятствуют качественному выполнению профессиональных обязанностей (например, шизоидный, психастенический, эмотивный типы и т. д.). Латентные акцентуированные черты характера еще сами по себе не являются препятствием к службе. Однако степень их выраженности напрямую коррелирует с уровнем нервно-психической устойчивости и адаптивности. При чрезмерной выраженности (стэн 7) акцентуаций сотруднику требуются проведение дополнительного обследования и психологическая работа, направленная на создание благоприятных условий для развития слабых положительных и смягчение сильных отрицательных характерологических черт.

Обнаружение сотрудников с яркими акцентуациями характера требует индивидуального подхода к ним относительно условий труда, например, закрепить за ними специфический круг обязанностей, который окажется им под силу из-за наличия у них предрасположенности к их выполнению; установить определенный тип отношений, при котором постараться избегать конфликтогенных ситуаций. Изучение коллективов позволит выявить сотрудников группы риска, которые нуждаются в особом психологическом сопровождении и помощи. Эта работа должна проводиться в рамках диагностических и психокоррекционных мероприятий, психологического консультирования и психотерапии.

Перспективы. Исследование особенностей нервно-психической устойчивости и акцентуаций характера в рамках данной темы не является исчерпывающим. Предполагается дальнейшая работа по расширению диагностического инструментария, направленного на измерение адаптивных способностей сотрудников правоохранительных органов, в том числе использование проективных методов диагностики, а также применение в качестве критерия дифференциации условий службы в разных подразделениях и с разным типом задач.

Список литературы Нервно-психическая устойчивость и акцентуации характера сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в штатном режиме и особых условиях

- Ермолова Е. О., Шамшикова О. А. Взаимосвязь нервно-психической устойчивости и склонности к отклоняющемуся поведению у военнослужащих контрактной службы // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2021. № 4(87). С. 404–415.

- Пфау Т. В., Кияева А. А., Бозыкова А. Н. Нервно-психическая устойчивость как ресурс преодоления профессионального стресса у сотрудников МВД // Сборник конференции НИЦ Социосфера. 2013. № 10. С. 16–19.

- Лаптев Р. В. Исследование нервно-психической устойчивости сотрудников правоохранительных органов // Межвузовский сборник научных трудов студентов и молодых ученых. Курск, 2017. С. 189–193.

- Личко А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999. 416 с.

- Вдовина Е. С., Вдовина А. А. Сравнительный анализ нервно-психической устойчивости сотрудников отдела безопасности и отдела охраны в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 2(220). С. 99–106.

- Климонтова Т. А. Акцентуации характера, их взаимосвязь с нервно-психической устойчивостью личности и динамика у сотрудников силовых структур в экстремальных ситуациях // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2006. № 2. С. 142–143.

- Жук К. Г., Мальцева Т. В. Особенности нервно-психической устойчивости у сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в Северо-Кавказском регионе // Закон и правопорядок в третьем тысячелетии. IX Балтийский юридический форум : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2021. С. 126–127.

- Мальцева Т. В., Жук К. Г. Особенности акцентуаций характера у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, проходящих службу в Северо-Кавказском регионе // Актуальные проблемы психологической практики в силовых структурах: профессионально-психологическая подготовка : сб. докладов V Всерос. межвед. науч.-практ. конф. Н. Новгород, 2020. С. 129–134.

- Lane M. E. Prevalence of perceived stress and mental health indicators among reserve-component and active-duty military personne. Am. J. Public Health. 2012. Vol. 102, No 6. Pp. 1213–1220. URL: https://reachfamiliesd7.umn.edu/content/prevalence-perceivedstress-and-mental-health-indicators-among-reserve-component-and-active (accessed: 22.11.2021).

- Heron E. A. Military mental health: the role of daily hassles while deployed. J. Nerv. Ment. Dis. 2013. Vol. 201, No 12. Pp. 1035–1039.

- Schmitz K. J. Psychiatric diagnoses and treatment of U.S. military personnel while deployed to Iraq. Mil. Med. 2012. Vol. 177,

- No 4. Pp. 380–389. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22594127/ (accessed: 22.11.2021).

- Na K. S. Temperament and character of young male conscripts with adjustment disorder: a case-control study. J. Nerv. Ment. Dis. 2012. Vol. 200, No 11. Pp. 973–977. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23124182/ (accessed: 22.11.2021).

- Kraemer W. J. Strength training for the warfighter. J Strength Cond Res. 2012. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22643142/ (accessed: 22.11.2021).

- Tornero-Aguilera J. G. Resistant and endurance high intensity interval training for combat. Aerops Med Hum Perform. 2019. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30579375/ (accessed: 22.11.2021).

- Kilen A. Distribution of concurrent training session doesn’t impact endurance adaptation. JSci med Sport. 2020. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32998848/ (accessed: 22.11.2021).

- Cornum R. Comprehensive soldier fitness: building resilience in a challenging institutional context. Am Psychol. 2011. Vol. 66, No 1. Pp. 4–9. URL: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-66-1-4.pdf (accessed: 22.11.2021).

- Fielden J. S. Review: management of adjustment disorder in the deployed setting. Mil Med. 2012. Vol. 177, No 9. Pp. 1022–1027. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23025130/ (accessed: 22.11.2021).

- Walker T. B. Physiological and psychological characteristics of successful combat controller trainees. J. Spec. Oper. Med. 2011. Vol. 11, No 1. Pp. 39–47. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21455909/ (accessed: 22.11.2021).

- Болдырев А. В., Захарова В. Г. Динамика нервно-психической устойчивости сотрудников уголовно-исполнительной системы по мере профессионализма // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 2(220). С. 91–98.

- Рогачева Т. В. Представления о психологической устойчивости как предпосылке психологического здоровья // Медицинская психология в России. 2014. № 4(27). URL: http://mprj.ru (дата обращения: 22.11.2021).

- Маклаков А. Г., Чермянин С. В. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12, Психология. Социология. Педагогика. 2009. № 4. С. 142–148.

- Дорофеев И. И. Состояние нервной системы у военнослужащих с признаками нервно-психической неустойчивости на начальном этапе военно-профессиональной адаптации : дис. … канд. мед. наук. СПб., 2005. 175 с.

- Леонгард К. Акцентуированные личности. М., 2002. 448 с.

- Бердников Д. В. Метод исследования акцентуаций свойств темперамента // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 4(12). С. 168–176.

- Сукиасян С. Г., Солдаткин В. А., Снедков Е. В., Тадевосян М. Я., Косенко В. Г. Боевое посттравматическое стрессовое расстройство: от «синдрома раздраженного сердца» до «психогенно-органического расстройства». Современные подходы // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2020. Т. 120, № 8. С. 175–182.

- Фантина С. Г. Развитие профессиональных акцентуаций личности в сфере государственной службы : дис. … канд. психол. наук. М., 2001. 177 с.

- Наумова Е. И. Взаимосвязь типов акцентуаций характера с профессиональным выгоранием у сотрудников вневедомственной охраны // Современные тенденции развития науки и производства : V междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. Кемерово, 2017. Т. 2. С. 204–207.

- Лимановская А. А. Взаимосвязь акцентуаций характера и профессиональной успешности сотрудников органов внутренних дел // Психологическая студия : сб. статей. Витебск, 2012. С. 90–94.

- Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / под общ. ред. Ю. С. Шойгу. М., 2007. 319 с.