Нестабильная стенокардия при интактных коронарных артериях: клинические аспекты и прогноз

Автор: Леонова Екатерина Эдуардовна, Сапожников Александр Нилович, Разин Владимир Александрович, ГимаеВ. Р.х Ринат худзятович, Мазурова Ольга Васильевна, Бурмистрова Валентина Геннадьевна, Степанова Ульяна Борисовна, Яхина Гульнара Ханяфиевна, Сенина Дарья Николаевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 60-е гг. XX в. выявлен феномен нестабильной стенокардии у больных с малоизмененными коронарными артериями. По современным данным, частота встречаемости интактных коронарных артерий варьирует от 10 до 30 %. Цель исследования. Изучить факторы, ассоциированные с нестабильной стенокардией при ин-тактных коронарных артериях (КА). Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов с диагнозом «нестабильная стенокардия при интактных коронарных сосудах». Коронарная ангиография проведена на ангиографе Simens Axion Artis (Германия). Стандартные лабораторные исследования осуществлены с помощью программно-аппаратного комплекса Olympus AU400 (Япония), анализ ЭХО-КГ - на аппарате Acusson S2000 (Япония). Проанализированы результаты суточного (холтеровского) мониторирования («Кардиотехника - 04-8(М)», «Инкарт», Россия). Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета Statistica 10. Результаты. До 30 % женщин в возрасте до 70 лет, поступающих с диагнозом «нестабильная стенокардия», имеют интактные КА. Самой распространенной «фоновой» кардиальной патоло гией у таких больных является гипертоническая болезнь. Риск возникновения инфаркта миокарда в данной группе больных возрастает при сопутствующем сахарном диабете II типа. Изменения липидного спектра при малоизмененных КА в большей степени свидетельствуют о патологии щитовидной железы. По данным ультразвукового исследования сердца, пациенты с интакт-ными КА имеют, как правило, сохраненную фракцию выброса. Для этой категории больных характерен близкий к нормальному уровень циркадного индекса. Заключение. Вероятность нестабильной стенокардии с интактными КА высока при наличии у женщин в возрасте до 70 лет сочетания артериальной гипертонии и эндокринной патологии (гипотиреоза, нарушений углеводного обмена). В диагностический поиск при выявлении малоиз-мененных КА рекомендовано включить определение уровня гормонов щитовидной железы.

Нестабильная стенокардия, интактные коронарные артерии, женщины до 70 лет, артериальная гипертония, гипотиреоз, сахарный диабет 2 типа

Короткий адрес: https://sciup.org/14113152

IDR: 14113152 | УДК: 616.12-07

Текст научной статьи Нестабильная стенокардия при интактных коронарных артериях: клинические аспекты и прогноз

Введение. Основным патогенетическим механизмом острого коронарного синдрома (ОКС) традиционно считается прогрессирование атеросклеротического процесса, формирование нестабильной бляшки в одной из коронарных артерий, её разрыв с тромбозом и последующим развитием острой ишемии. Однако еще в 60-е гг. ХХ в. выявлен феномен нестабильной стенокардии у больных с ма-лоизмененными коронарными артериями [1]. В отечественной и зарубежной практике частота встречаемости интактных, или малоиз-мененных, коронарных артерий варьирует от 10 до 30 % [2, 3].

В исследовании GUSTO IIb (n=12 142) у мужчин с острым инфарктом миокарда в первые 12 ч выявлены незначимые изменения коронарных артерий в 14,9 % случаев, у женщин – в 30,5 %. Эти результаты подтверждает исследование TIMI IIIb (n=1473), в ходе которого у 14–19 % больных с ОКС наблюдалось незначительное поражение коронарных артерий (КА). В 2015 г. были представлены результаты отечественного исследования (n=711), в котором частота выявления интактных коронарных артерий при обследовании больных с подозрением на острый коронарный синдром составила 37,9 % [4].

Предложено множество этиопатогенети-ческих механизмов развития данного феномена: вазоспастический, метаболический [5], механизмы, связанные со степенью выраженности извитости коронарных артерий [6], нарушением коронарной микроциркуляции [7], эндотелиальной дисфункцией, снижением локальной продукции оксида азота, пато- логической восприимчивостью к боли в сердце и др. [8, 9]. Таким образом, обнаружение интактных и малоизмененных коронарных артерий при верифицированном диагнозе нестабильной стенокардии в рамках острого коронарного синдрома остается сложной проблемой в плане диагностики и лечения [10–12].

Цель исследования. Изучить факторы, ассоциированные с нестабильной стенокардией при интактных коронарных артериях, для дальнейшей разработки диагностического алгоритма обследования больных.

Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов с диагнозом «нестабильная стенокардия при интактных коронарных сосудах», находившихся на стационарном лечении в 2011–2014 гг. в Областной клинической больнице г. Ульяновска. В их числе 38 (54 %) мужчин и 32 (46 %) женщины; средний возраст – 54,9±9,5 года (от 28 до 75 лет).

Для определения гендерных особенностей нестабильной стенокардии с интактными КА выбрана группа больных, сопоставимая по возрасту с исследуемой группой, с диагнозом «нестабильная стенокардия» и стенозами коронарных сосудов по результатам коронарной ангиографии. Данная группа включала 168 больных, госпитализированных в 2013 г.: 132 (79 %) мужчины и 36 (21 %) женщин; средний возраст – 55,00±5,42 года (от 34 до 75 лет).

Коронарная ангиография проводилась на ангиографе Simens Axion Artis (Германия). В обследование входила ангиография левого желудочка (правая передняя косая проекция)

и коронарных артерий, причем для оптимальной оценки по каждому сегменту для левой коронарной артерии было получено не менее пяти проекций, для правой коронарной артерии – не менее двух.

Всем больным проведены стандартные лабораторные исследования на программноаппаратном комплексе Olympus AU400 (Япония): исследование углеводного обмена, липидного спектра, определение АЛТ, АСТ, билирубина. Лабораторно функция щитовидной железы проанализирована у 38 чел.

Анализ данных ЭХО-КГ проведен у 70 больных. Исследования проводились в положении лежа в первый час после поступления пациента на аппарате Acusson S2000 (Япония). Ультразвуковое сканирование осуществлялось в М-модальном и двухмерном режимах в стандартных эхокардиографических позициях.

Проведена оценка состояния вегетативной нервной системы, для этого у 30 пациентов проанализированы результаты суточного (холтеровского) мониторирования («Кардиотехника – 04-8(М)», «Инкарт», Россия) на 3±1-й день. Рассчитывался циркадный индекс (ЦИ) – интегральный временный показатель вариабельности сердечного ритма, отражающий состояние вегетативной регуляции сер- дечной деятельности. Сравнивались значения ЦИ с аналогичным показателем у 30 пациентов, сопоставимых по возрасту и полу и имеющих гемодинамически значимые стенозы КА.

Проведены оценка достоверности различий между показателями по χ2 и корреляционный анализ по методу Спирмена. Статистическая обработка материала осуществлена с помощью пакета Statistica 10. Статистически значимыми считались различия, если вероятность абсолютно случайного их характера не превышала 5 % (р<0,05).

Результаты и обсуждение. Определено, что до 30 % женщин, поступающих с диагнозом «нестабильная стенокардия», имеют интактные КА – достоверно чаще, чем мужчины (р=0,013; χ2=6,1) (табл. 1).

Таблица 1

|

Женщины (n=46) |

Мужчины (n=144) |

Итого (n=190) |

|

|

Интактные КА |

10 |

12 |

22 |

|

Значимый атеросклероз КА |

36 |

132 |

168 |

Распространенность малоизмененных коронарных артерий

Характерной «фоновой» кардиальной патологией являлась артериальная гипертония, обнаруженная в анамнезе у 94 % больных, из которых 7 чел. ранее перенесли инфаркт миокарда (ИМ). 13 % больных в анамнезе имели патологию щитовидной железы, при обследовании она выявлена у 54 % пациентов (преимущественно гипотиреоз). На фоне гипотиреоза повышается периферическое сосудистое сопротивление, снижается продукция предсердного натрийуретического пептида, повышается чувствительность стенок артерий к вазоконстрикторному действию катехоламинов [13], что может в свою очередь способствовать развитию коронарного ангиоспазма и повышению АД.

5 пациентов (7 %) состояли на учете с сахарным диабетом II типа (СД), из них двое (40 %) имели ИМ в анамнезе. Частота перенесенного ИМ у лиц, не страдающих СД, составляла 7,7 %, что достоверно меньше (р=0,02; χ2=5,4) (табл. 2).

Частота перенесенного ИМ в зависимости от уровня гликемии

Таблица 2

|

Постинфарктный кардиосклероз |

Отсутствие инфаркта миокарда |

Итого |

|

|

СД II типа |

2 |

3 |

5 |

|

Отсутствие СД |

5 |

60 |

65 |

|

Пациентов всего |

7 |

63 |

70 |

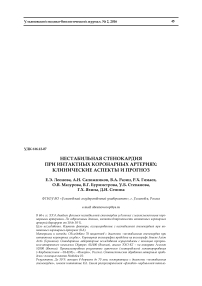

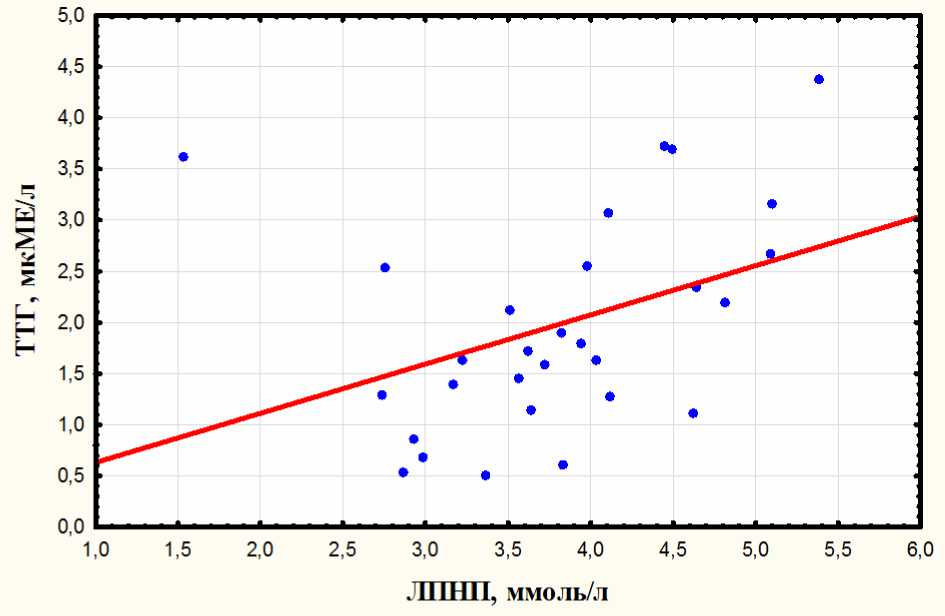

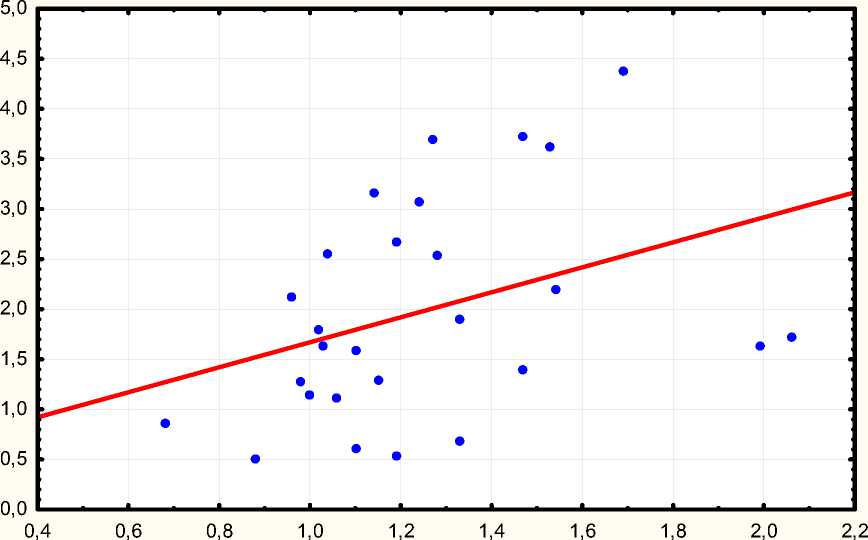

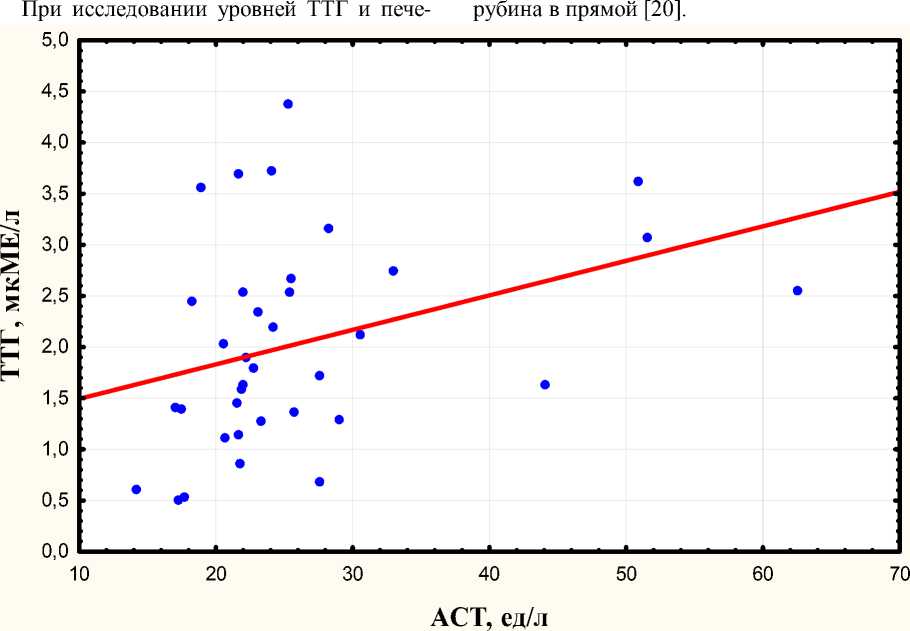

Проведена оценка силы корреляционной связи между лабораторными параметрами. При исследовании корреляционной связи между уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и показателями липидного спектра отмечены изменения однонаправленного характера. Выявлена прямая корреляционная связь средней силы между уровнями ТТГ и липо- кой плотности (ЛПВП) (p<0,05; r=0,49), ТТГ и холестерина (ХС) (p<0,05; r=0,4) (рис. 1–3).

Причиной однонаправленных изменений липидного обмена может являться гипотиреоз. Повышение в сыворотке уровня ЛПНП, обусловленное дефицитом тиреоидных гормонов, приводит к снижению числа рецепторов ЛПНП и, как следствие, к повышению протеинов низкой плотности (ЛПНП)

уровня ЛПНП [14].

(p<0,05; r=0,53), ТТГ и липопротеинов высо-

Рис. 1. Корреляционная связь между уровнями ТТГ и ЛПНП

ТТГ, мкМЕ/л ТТГ, мкМЕ/л

ЛПВП, ммоль/л

Рис. 3. Корреляционная связь между уровнями ТТГ и ХС

Уровень ЛПВП регулируется печеночной липазой (ПЛ) и холестерин-эфирным транс- портным белком (ХЭТБ). ПЛ – гликопротеин, синтезируемый в печени и ремоделирующий липопротеины. ХЭТБ – транспортный белок, ответственный за перенос эфиров холестерина с ЛПВП на ЛПОНП, а триглицеридов – обратно на ЛПВП. Тиреоидные гормоны активируют ПЛ и ХЭТБ [14, 15]. При длительно существующем гипотиреозе происходит снижение активности ПЛ и ХЭТБ, что приводит к нарушению конверсии ЛПНП в ЛПВП [16]. В результате происходит одновременное повышение в сыворотке уровней

ЛПНП и ЛПВП. Тиреоидные гормоны регулируют также активность холестерин-7α-гидроксилазы – фермента, участвующего в синтезе желчных кислот из холестерина. В условиях гипотиреоза его активность снижается, что ведет к повышению уровня холестерина в крови [17, 18].

ночных трансаминаз обнаружена прямая корреляционная связь средней силы (p<0,05; r=0,39) между уровнями ТТГ и АСТ (рис. 4). Повышение уровня АСТ как маркера повреждения скелетных мышц может также ассоциироваться со снижением функции щитовидной железы [19].

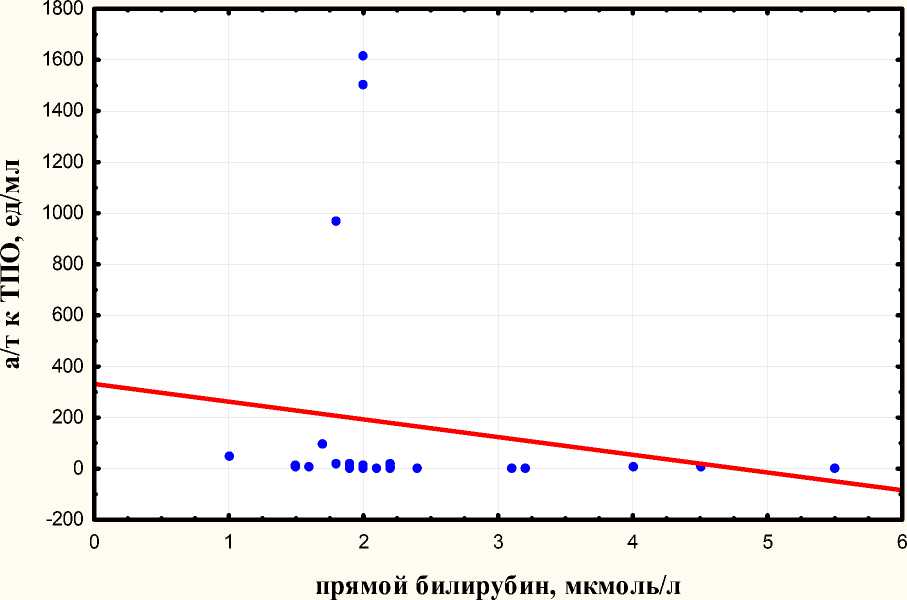

Определена обратная корреляционная связь средней силы между уровнями антител к тиреоидной пероксидазе (а/т к ТПО) и прямого билирубина (p<0,05; r=-0,47) (рис. 5). Повышение уровня а/т к ТПО можно рас- сматривать в рамках хронического аутоиммунного тиреоидита, характеризующегося гипотиреозом (следующим за эутиреозом при прогрессировании заболевания). При гипотиреозе подавляется активность билирубин-УДФ-глюкоронилтрансферазы, что приводит

-

Рис. 4. Корреляционная связь между уровнями ТТГ и АСТ

Рис. 5. Корреляционная связь между уровнями антител к ТПО и прямого билирубина

По данным ЭХО-КГ, у 92 % больных установлена нормальная фракция выброса, а при анализе диастолической функции левого желудочка – преобладание псевдонормально-го типа нарушения (выявлен у 51 % больных).

Аналогичные данные получены Н.И. Швед и соавт. при обследовании больных с ИБС и гипотиреозом (исследуемая группа – 46 чел., контрольная группа – 39 чел. – больные с ИБС и сохранной функцией щитовидной железы). В обеих группах были выявлены признаки диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ). При сочетании ИБС с гипотиреозом у 76,1 % больных определена ДДЛЖ по псевдонормальному типу, тогда как среди обследованных контрольной группы достоверно чаще был диагностирован релаксационный тип ДДЛЖ (у 87,2 % больных) [21].

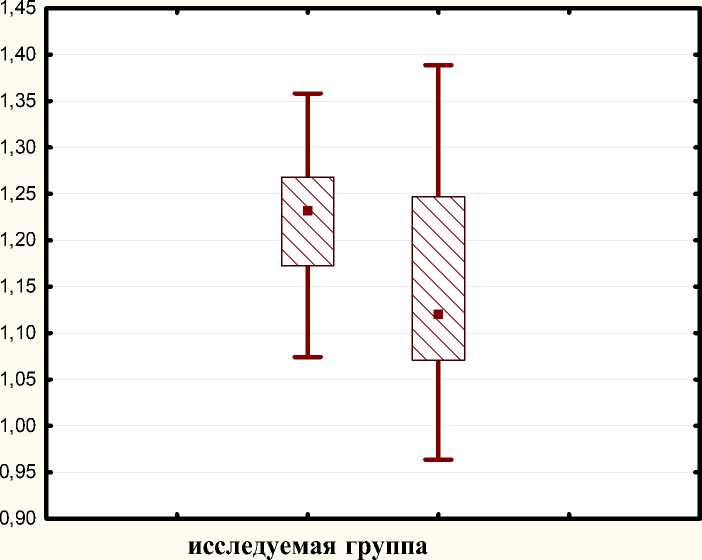

По результатам ХМ-ЭКГ проанализировано состояние вегетативной нервной системы путем оценки интегрального временного показателя вариабельности сердечного ритма – циркадного индекса, отражающего состояние вегетативной регуляции сердечной деятельности. ЦИ был проанализирован у 30 чел. исследуемой группы, его среднее значение составило 1,22. Значения ЦИ были проанализированы также у 30 чел. группы сравнения, среднее значение ЦИ составило 1,14.

Таким образом, у больных ИБС с атеросклеротическим поражением КА чаще всего возникает вагосимпатический дисбаланс вследствие относительной активации симпатического и угнетения парасимпатического отделов вегетативной нервной системы [22]. Напротив, для больных с интактными коронарными артериями характерен уровень ЦИ, близкий к нормальному (рис. 6). Имеется достоверное отличие в пределах диапазонов ЦИ исследуемых групп (р<0,05).

группа сравнения

Рис. 6. Анализ ЦИ в группах

Заключение. До 30 % женщин в возрасте до 70 лет, поступающих с диагнозом «нестабильная стенокардия», имеют интактные КА – достоверно чаще, чем мужчины. Самой распространенной «фоновой» кардиальной патологией у больных нестабильной стенокардией с малоизмененными коронарными артериями является гипертоническая болезнь, встречающаяся более чем в 90 % случаев. Риск возникновения инфаркта миокарда в данной группе больных невелик, но он существенно возрастает при сопутствующем сахарном диабете II типа.

Изменения липидного спектра при мало-измененных КА в большей степени свидетельствуют о патологии щитовидной железы, нежели об атеросклеротической этиологии процесса. По данным ультразвукового исследования сердца, пациенты с интактными КА имеют, как правило, сохраненную фракцию выброса как при псевдонормальном типе диастолической дисфункции левого желудочка, так и при нормальных значениях показателя. Для этой категории больных характерен близкий к нормальному уровень циркадного индекса, что свидетельствует об удовлетворительном соотношении симпатической и парасимпатической регуляции сердечного ритма в течение суток.

Список литературы Нестабильная стенокардия при интактных коронарных артериях: клинические аспекты и прогноз

- Proudfit W.L., Shirley E.K., Sones F.M. Selective cine coronary arteriography: Correlation with clinical findings in 1000 patients. Circulation. 1966; 33 (6): 901-910.

- Лыков А.В., Пархоменко Ю.В., Иванов П.А. Инфаркт миокарда при неизменённых коронарных артериях. Всероссийский журнал научных публикаций. 2013; 4 (19): 6-8.

- Kemp H.G., Kronmal R.A., Vlietstra R.E. Seven year survival of patients with normal or near normal coronary arteriograms: A CASS registry study. J. Am. Coll. Cardiol. 1986; 7 (3): 479-483.

- Корок Е.В., Сумин А.Н., Синьков М.А. Выявление интактных коронарных артерий при плановой коронарной ангиографии: частота и причины. Материалы IV Всероссийской конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы». 16-17 октября 2015. Самара; 2015. 68.

- Crea F., Lanza A. Angina pectoris and normal coronary arteries: cardiac syndrome X. Heart. 2004; 90 (4): 457-463.

- Себов Д.М., Маркина Е.В. Особенности морфологии коронарных артерий у пациентов с коронарным синдромом Х по данным ангиографии. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2013; 4 (44): 95-97.

- Cannon R.O., Epstein S.E. «Microvascular angina» as a cause of chest pain with angiographically normal coronary arteries. Am. J. Cardiol. 1988; 61 (13): 1338-1343.

- Pasceri V., Lanza G.A., Buffon A. Role of abnormal pain sensitivity and behavioral factors in determining chest pain in syndrome X. J. Am. Coll. Cardiol. 1998; 31 (1): 62-66.

- Rosen S.D., Paulesu E., Wisw RJS. Central neural contribution to the perception of chest pain in cardiac syndrome X. Heart. 2002; 87 (51): 513-519.

- Bugiardini R., BaireyMerz C.N. Angina with «normal» coronary arteries: a changing philosophy. JAMA. 2005; 293 (4): 477-484.

- Bugiardini R., Manfrini O., De Ferrari G.M. Unanswered Questions for Management of Acute Coronary Syndrome: Risk Stratification of Patients With Minimal Disease or Normal Findings on Coronary Angiography. Arch. Intern. Med. 2006; 166 (13): 1391-1395.

- Cannon R.O. III Chest pain with normal coronary angiograms. N. Engl. J. Med. 1993; 328 (23): 1706-1708.

- Окороков А. Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. Диагностика эндокринных заболеваний. М.: Медицинская литература; 2000. 621.

- Shin D. J., Osborne T.F. Thyroid hormone regulation and cholesterol metabolism are connected through Sterol Regulatory Element-Binding Protein. Biol. Chem. 2003; 278: 34114-34118.

- Franco M., Castro G., Romero L. Decreased activity of lecithin: acyltransferase and hepatic lipase in chronic hypothyroid rats: implications for reverse cholesterol transport. Mol. Cell. Biochem. 2003; 246 (1-2): 51-56.

- Zambon A., Bertocco S., Vitturi N. Relevance of hepatic lipase to the metabolism of triacylglycerol rich lipoproteins. Biochem. Soc. Trans. 2003; 31: 1070-1074.

- Drover V.A.B., Agellon L.B. Reguation of the human holesterol 7a-hydroxylase gene (CYP7A1) by thyroid hormone in transgenic mise. Endocrinologist. 2004; 145: 547-581.

- Rush J. Role of thyroid disease in the development of statin-induced myopathy. Endocrinologist. 2006; 16: 279-285.

- Гринёва Е.Н. Поражения сердца при эндокринных заболеваниях. Кардиология: новости, мнения, обучение. 2015; 1: 57.

- Malik R., Hodgson H. The relationship between the thyroid gland and the liver. QJM. 2002; 95 (9): 559-569.

- Швед Н.И., Припхан И.Б., Беркасова И.В. Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом. Медицина и образование в Сибири. 2014; 2. URL: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1350 (дата обращения: 15.01.2016).

- Миронов С.А. Варианты диастолической дисфункции левого желудочка у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца: автореф. дис.. канд. мед. наук. Москва; 2009. 32.