«Нет, ты Сербин, ты этого сам не знаешь.» – сербская национальная идентичность накануне и после освобождения (вторая половина XIX века)

Автор: Селезенев Роман Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена особенностям национальной идентичности (самосознания) сербов, проживавших в границах сербского княжества. Национальная идентичность рассматривается через ряд критериев, маркеров – религия, язык, историческая память, национальный характер. Основным источником являются воспоминания о Сербии, написанные русскими, посещавшими княжество.

Национальная идентичность, сербия, религия, язык, историческая память, национальный характер

Короткий адрес: https://sciup.org/14737926

IDR: 14737926 | УДК: 94(497.1)

Текст научной статьи «Нет, ты Сербин, ты этого сам не знаешь.» – сербская национальная идентичность накануне и после освобождения (вторая половина XIX века)

Освоение русскими севера Сибири, начавшееся задолго до похода Ермака, сначала шло достаточно хаотично, и только начиная с ХХ в. можно говорить о систематизации этого процесса под контролем государства. В конце XVIII – начале ХХ в. особую роль в освоении труднодоступных северных сибирских территорий играло купечество. В данной работе рассмотрен вклад гильдейских купцов в исследование и освоение низовьев Енисея – Туруханского края, с 1822 г. составлявшего северную часть Енисейской губернии и ограничивавшегося на севере Ледовитым океаном, на западе – Тобольской губернией, а на востоке – Иркутской губернией и Якутской областью.

В конце XVIII в. в Туруханском крае проживало 4 878 душ мужского пола (далее м. п.), через сто лет численность населения составляла около 11 тыс. чел. [Николаев, 2009. С. 321]. Русское население края занималось рыбным и звериным промыслами, добывая себе «пропитание… и на выручаемые деньги закупали хлеб и прочие надобности» [Баккаревич, 1810. С. 297]. В самом крупном населенном пункте края – Турухан-ске – в 1760-х гг. проживало 250 душ м. п. [Быконя, 1981. С. 236]. Во второй половине

XVIII в. город процветал из-за изобилия в его окрестностях пушных зверей и большого числа живших вокруг него инородцев, заготавливающих пушнину [Третьяков, 1871. С. 144]. На ежегодную июльскую ярмарку собиралось до 500 чел., в том числе и купцы из Европейской России [Резун, Беседина, 1992. С. 120]. Продажа мехов и рыбы ежегодно доставляла жителям Туруханска от 20 до 30 тыс. руб. [Описание Тобольского наместничества, 1982]. Численность туру-ханских купцов, большинство из которых находились в зависимости от енисейских гильдейцев, составляла: в 1775 г. – 10 [Бы-коня, 1981. С. 238], в 1782 г. – 14 1, в 1797 г. – 24 2, в 1802 г. – 26 3, в 1810 г. – 26 душ м. п. [Баккаревич, 1810. С. 296–297]. Однако с истреблением пушного зверя из этих мест быстро исчезало и прежнее оживление: в первой четверти XIX в. значение Турухан-ска как важного мехопромышленного рынка сходит на нет [Головачев, 1902], крупные торговцы пушниной потеряли интерес к Ту-руханскому краю [Павлов, 1965. С. 47]. А с переведением Туруханска в 1823 г. в разряд заштатных городов «как бы закрылись все жизненные его силы: строения начали разрушаться, народонаселение от разных при-

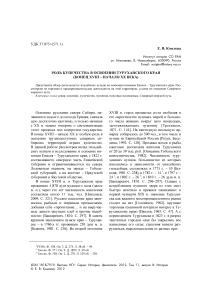

Цены на продукты питания и некоторые товары в Туруханске и Красноярске

(начало 1830-х гг.) ∗

|

Наименование и количество товара |

Цена (руб.) |

|

|

Туруханск |

Красноярск |

|

|

Ржаная мука, пуд |

0,60–0,80 |

0,36–0,38 |

|

Пшеничная мука, пуд |

1,0–1,30 |

0,55–0,75 |

|

Ячневая крупа, пуд |

1,60–2,0 |

0,80–0,90 |

|

Говядина свежая, пуд |

3,50–4,50 |

2,0–3,50 |

|

Рыба осетрина свежая, пуд |

1,40–2,0 |

8,0–9,0 |

|

Сливочное масло, пуд |

12,0–16,0 |

8,0–10,0 |

|

Мед, пуд |

16,0–32,00 |

14,0–15,0 |

|

Сало коровье сырое, пуд |

7,0–8,50 |

4,0–5,0 |

|

Полугарное вино, ведро |

10,0 |

10,0 |

|

Масло конопляное, пуд |

16,0–24,0 |

9,00–10,00 |

|

Дрова, сажень |

1,25–1,85 |

1,60–1,80 |

|

Свечи сальные, пуд |

15,0–18,0 |

9,0–10,0 |

∗ Таблица составлена по: ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 627. Л. 6 – 6 об.; Ф. 173. Оп. 1. Д. 168. Л. 76, 132–

133; Д. 142. Л. 112, 127 – 127 об.

чин умалилось и среди его появилась бедность; торговая деятельность почти прекратилась» [Третьяков, 1871. С. 144–145]. К 1816 г. в рядах местного купечества числился лишь один человек, а к моменту образования Енисейской губернии в 1822 г. в Туруханске и вовсе не осталось ни одного купца 4.

Впрочем, есть свидетельства, что в начале XIX в. предпринимались попытки вдохнуть новую жизнь в Туруханский край, для чего в 1812 г. по решению Государственного совета туда на двух больших судах и двух барках «приплавлен был народ», по большей части из Боготольского и Красноречен-ского винокуренных заводов. В предложенных к заселению пунктах оставляли по нескольку семей, снабжая их хлебом и скотом. При этом насильно женили неженатых, что привело к всплеску убийств на почве домашних конфликтов между мужьями и женами [Резун, Беседина, 1992. С. 119]. Очевидно, что ни к каким решительным сдвигам эти меры привести не могли.

Что касается пушного промысла, то, несмотря на истощение запасов пушнины и сокращение объемов зверодобычи, он все же не прекратился окончательно. В 1833 г. в Туруханске можно было купить шкуру медведя за 10–13 руб., волка, голубого песца или соболя – за 10–15., чернобурой лисицы – за 75–100 руб. 5 Даже в конце XIX в. торговля пушниной по-прежнему оставалась прибыльным делом: известно, например, что в это время в туруханское купечество записывались Александр и Михаил Сотниковы, скупавшие пушнину в селах Верхнеинбатского участка Туруханского края и вывозившие ее в Енисейск [Башкатова, 1997. С. 80]. Как человека, который побил «все рекорды, собрав за один сезон миллион беличьих шкурок», упоминал в свей автобиографии Й. Лид одного из братьев Тонконоговых – енисейских купцов конца XIX – начала ХХ в. [Лид, 2009. С. 102].

Помимо пушнины, Туруханский край привлекал некоторых купцов из Енисейска и Красноярска, заинтересованных в торговле с местным, как русским, так и аборигенным населением. Из-за существовавшей разницы между ценами на многие продукты сельского хозяйства и животноводства, а также на товары первой необходимости в северных и центральных районах Енисейской губернии, поставка и сбыт этих товаров в Туруханске и окрестных селениях могли приносить хороший навар. Как правило, продукты питания в Красноярске стоили в 1,5–2 раза дешевле, чем в Турухан-ске (см. таблицу). Исключение составляли осетрина, поставлявшаяся с низовьев Енисея, дрова и вино.

Во второй половине XIX в. крупными поставками в Туруханский край хлеба, табака, соли, вина и мануфактурных товаров занимался енисейский купец П. М. Сотников [Погребняк, 2002. С. 195]. С торговлей в низовьях Енисея была также связана деятельность енисейских купцов братьев Кытмановых [Погребняк, 2009. С. 254]. Зафиксировано несколько случаев, когда занимавшиеся крупной торговлей жители селений Туруханского края вынужденно записывались в купечество Енисейска, чтобы избежать причисления к крестьянскому сословию. Именно так пришлось сделать в 1793 г. родоначальнику династии енисейских купцов Фунтосовых – Николаю, проживавшему вместе с сыном в Хантайском селении Туруханского края [Буланков, 1994. С. 139].

Коммерческий интерес подталкивал купцов к проникновению все глубже и глубже в малодоступные места. Многие из гильдей-цев стали настоящими первопроходцами и исследователями края – недаром имена некоторых из них (П. Е. Фунтосова, П. М. Сотникова) увековечены на лоцманской карте Енисея [Погребняк, 2002. С. 195, 231].

То, что низовья Енисея были весьма привлекательной территорией для предприимчивых и энергичных представителей купечества, видно на примере активно действовавшего в этом районе первого енисейского потомственного почетного гражданина А. А. Кобычева. Стремясь развернуться на Севере в полной мере, он даже разработал проект преобразования Туруханского края, в котором предлагал отдать ему эти земли в монополию на 25 лет. За это А. А. Кобычев обещал вносить подати и ясак за местное население, обеспечить жителей хлебом, на свои средства содержать медика и казачью команду. Однако все это осталось лишь несбыточной мечтой – прошение было отклонено [Кытманов, б/г. С. 54].

В литературе неоднократно упоминались случаи злоупотреблений и обмана русскими купцами коренного населения севера Сибири: неоправданное завышение цен на привозимые товары, неэквивалентный обмен, когда за безделицу выменивались дорогостоящие меха, спаивание аборигенов [Сафронов, 1978. С. 222]. Однако помимо этого сохранились и свидетельства о помощи торговцев местным жителям: случалось, что в голодные годы русские купцы жертвовали в пользу населения Туруханского края хлеб и другие продукты питания, строили школы и больницы. Одним из таких примеров может служить пожертвование в 1813 г. 1 тыс. пудов хлеба для бесплатной раздачи «инородцам» Туруханского уезда красноярским купцом А. П. Терским [Кытманов, б/г. С. 43]. Красноярский купец М. К. Сидоров выделил 1 тыс. руб. серебром на училище для «инородческих» детей, открытое в августе 1863 г. при туруханском Троицком монастыре [Акишин, 2009. С. 321].

Несмотря на отдельные незначительные успехи, экономическое освоение Турухан-ского края до середины XIX в. происходило довольно слабо из-за отсутствия значимых коммерческих стимулов. Изменения пришлись на вторую половину XIX в., когда, с развитием промышленности в Западной Европе и России, значительно увеличилась потребность этих регионов в полезных ископаемых. Сибирское купечество немедленно на это отреагировало, заинтересовавшись разработкой залежей природного сырья: например, уже упоминавшийся П. М. Сотников на Сузунском медеплавильном заводе первым решил наладить промышленную выплавку меди из норильских руд [Погребняк, 2002. С. 195]. В связи с высокой потребностью Западной Европы в высококачественном графите, по технологиям того времени необходимом для производства карандашей, возник значительный интерес к месторождениям графита в Восточной Сибири. Поиском и разработкой графита в Ту-руханском крае занимались М. К. Сидоров, Н. И. Савельев и Н. Н. Гадалов.

Однако вовлечение в экономический оборот северных территорий было невозможно без развитых транспортных связей с центральной Россией и Западной Европой, поскольку исключительно низкая плотность населения на Севере не позволяла создать здесь значимый внутренний рынок. Трудно-доступность этих мест позволяла вести в основном только добычу дорогостоящих полезных ископаемых и заготовку пушнины. Поэтому в XIX в. неоднократно вставал вопрос об исследовании возможности создания постоянного морского пути, который мог связать устья Енисея и Печоры, что позволило бы значительно облегчить и удеше- вить вывоз сибирского сырья в Европу, активизировать сибирскую торговлю и промышленность, оживить обширные малонаселенные северные территории.

Открытие Северного морского пути сулило огромные прибыли предприимчивым представителям купечества. Но, несмотря на отдельные успешные плавания по северным водам, еще в начале 1870-х гг. регулярное сообщение по морю с Сибирью считалось невозможным [Гончаров, 2011. С. 76, 78]. Правительство империи в то время не поддерживало налаживание северного морского сообщения с Сибирью из-за отсутствия средств после поражения в Крымской войне. Кроме того, идея открытия Северного морского пути долгое время не находила поддержки в правительственных и общественных кругах центральной России, где многие опасались сибирского сепаратизма и не видели смысла в обустраивании далеких восточных территорий [Сибирь…, 2007. С. 34–35]. Все это приводило к тому, что энтузиастам, ратовавшим за освоение Севера, приходилось сталкиваться с большими трудностями. Можно без преувеличения утверждать, что те результаты, которые все же были достигнуты на этом поприще, в значительной степени стали возможны только благодаря их энергии и личному капиталу. Освоение Северного морского пути оказалось настолько трудным и затратным, что многих купцов здесь ожидали разочарование и разорение.

Среди наиболее активных сторонников открытия Северного морского пути между Сибирью и Европой были: красноярские купцы М. К. Сидоров, В. Н. и Н. В. Латки-ны, П. И. Гадалов, Т. Д. Леонов, Е. Г. Гарин; енисейские купцы С . В . Востротин и И. П. Кыт-манов. Имена некоторых из них связаны как с коммерческим освоением Севера, так и с популяризацией его природных богатств и жизни местного населения. Наибольшее значение для пропаганды Туруханского края имела просветительская деятельность А. И. Кытманова, М. К. Сидорова и Н. В. Лат-кина, которые затратили на эти цели много усилий и личных средств.

Освоение сибирского Севера привлекало также заинтересованных иностранных подданных. Предположительно, иностранные мореплаватели еще в XVII в. проникали в район Нижней Тунгуски: от тех времен до начала XX в. в Туруханской церкви сохра- нились два колокола «похожие на корабельные и с надписями на голландском языке» [Краткое описание приходов…, 1995. С. 227]. Примером деятельности иностранцев на территории Туруханского края может служить жизнь крупного предпринимателя, тесно общавшегося со многими крупнейшими представителями делового мира Сибири, – норвежского консула Йонаса Лида – основателя и распорядительного директора созданного в Норвегии «Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли». Он первым наладил регулярные коммерческие связи с Сибирью по Северному морскому пути, принимал активное участие в строительстве Макла-ковского лесопильного и Усть-Енисейского консервного заводов, погрузочных портов в устьях Енисея и Оби [Разумов, Зиновьев, 1996. С. 32–33].

Таким образом, купцы внесли заметный вклад в разведку и освоение севера Приени-сейского края. Но если в конце XVIII – начале XIX в. освоение этих территорий не вызывало значительного коммерческого интереса, поскольку из-за отсутствия надежного и дешевого транспортного сообщения разбогатеть можно было только на торговле пушниной, то со второй половины XIX в., в связи с развитием капитализма и потребностями европейской и российской промышленности, ситуация изменилась – освоение месторождений полезных ископаемых сулило огромные прибыли. С этого времени экономическое освоение северных территорий Сибири значительно ускорилось. Некоторые высокообразованные и патриотически настроенные купцы наряду с чисто коммерческими соображениями проявили заботу и об общегосударственных интересах. Это выражалось, прежде всего, в их значительной финансовой поддержке открытия и функционирования Северного морского пути, а также пропаганде богатств Севера.

Следует отметить, что частных капиталов для освоения северных территорий было явно недостаточно, а имперское руководство не могло в то время оказать существенной помощи как из-за опасения сибирского сепаратизма, так и из-за отсутствия свободных средств, направленных на воссоздание и усиление морских вооруженных сил и освоение Южной Сибири. Однако достижения русских купцов не пропали да- ром – результаты их деятельности были использованы и продолжены правительством СССР. Перед современной Россией стоит проблема разработки арктических подводных месторождений нефти и других северных богатств, а поиск оптимальных (экономически выгодных и экологически безопасных) путей добычи сырья неизбежно требует изучения существующего исторического опыта освоения этих территорий.

THE ROLE OF MERCHANTRY IN THE DEVELOPMENT OF TURUKHANSK REGION (THE END OF THE XVIII – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY)