Незаметный пассажир "философского парохода": княжна Софья Евгеньевна Трубецкая

Автор: Талалай М.Г.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 2 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

«Философский пароход» увез в 1922 г. из Советской России в Германию, кроме знаменитых позднее в Европе интеллектуалов, несколько других пассажиров, оставшихся малоизвестными. Тем не менее, сама их высылка предполагала некую изначальную значимость (негативную для Советского государства). К числу таких «незаметных» пассажиров принадлежала 22-летняя девушка, княжна Софья Трубецкая. Дочь известного философа Евгения Трубецкого, выросшая в высококультурной семье, она попала в списки высланных как сестра осужденного за контрреволюционную деятельность Сергея Трубецкого. Оказавшись в изгнании, она, как и большинство представителей первой волны русской эмиграции, посвятила себя сохранению и продвижению национальной культуры, участвуя в важнейших инициативах в Париже, в работе общества «Икона» и Тургеневской библиотеки, и помогая видным художникам и писателям, таким как А. Н. Бенуа, С. А. Щербатов и И. С. Шмелев. Живя в парижском пригороде Кламар, вместе с членами своей семьи и породненными с ними Осоргиными, Трубецкая опекала новую православную церковь, ставшую пусть и скромным, но надежным очагом Православия в Европе.

"философский пароход", софья трубецкая, евгений трубецкой, иван шмелев, православная церковь в кламаре

Короткий адрес: https://sciup.org/140300866

IDR: 140300866 | УДК: 94(470+571)+94(1-87)(=161.1)"19"+271.2(4)-9 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_2_154

Текст научной статьи Незаметный пассажир "философского парохода": княжна Софья Евгеньевна Трубецкая

Обычно, говоря о пассажирах легендарного «Философского парохода», упомина- ют одни и те же великие имена, в тени которых остаются другие, «малые» персонажи. В самом деле, не многим отводятся таланты и судьба, которым были одарены Николай Бердяев, Иван Ильин, Семен Франк… Но, думается, спустя век, по возможности, следует воссоздать память и об остальных. Ведь недаром эти люди попали в список тех пассажиров: сам этот факт говорит об их некой исключительности (в данном случае, увы, и в том смысле, что их исключали из жизни на Родине).

К тем «незаметным» пассажирам относится и княжна Софья Евгеньевна Трубецкая (25 августа 1900 г., Москва — 11 апреля 1982 г., Шелль, под Парижем).

Ее имя в настоящее время можно разыскать лишь в примечаниях к тем или иным публикациям. От княжны не осталось ни одной книги — ни написанной ею, ни написанной о ней.

И автор этих строк упомянул Софью впервые именно в примечании.

В новую книгу князя Сергея Александра Щербатова, посвященную его размышлениям об искусстве1, мы включили редкий текст — рассказ о нем княжны С. Е. Трубецкой. Составленное нами, редакторами издания, примечание сообщало: «Софья Евгеньевна Трубецкая, княжна — общественный деятель. Племянница С. А. Щербатова. В 1920 г. арестована по делу „Тактического центра“, провела несколько недель в тюрьме. В 1922 г. выслана из страны на „Философском“ пароходе в числе других представителей русской интеллигенции. Жила во Франции».

Наша книга вышла из печати, и теперь конгломерат примечаний о княжне — преимущественно весьма куцых — несколько увеличился. Однако осталось чувство неудовлетворения и зародившийся интерес. Действительно ли ее главная ипостась — общественная деятельность? Как-то эта деятельность осталась уж совсем незаметной…

И почему 20-летнюю девушку арестовали? Почему выпустили? Если признали невиновной, почему затем выслали? И чем же она все-таки занималась во Франции другие свои 60 лет?

Ее брат, хорошо известный персонаж, князь Сергей Евгеньевич в своей прекрасной книге «Минувшее»2 о младшей сестре пишет тоже крайне мало, хотя там и сям рассыпаны намеки на их душевную близость: так, в детстве он сочиняет и рассказывает ей увлекательные истории, в дальнейшем беспокоится о ее слабом здоровье.

На первый план Соня, как ее называет брат, выходит в мемуарах лишь раз — при описании их совместного ареста в январе 1920 г., но и тут беспокойство о сестре сменилось скорбными мыслями об отце: чекисты сообщили арестованному

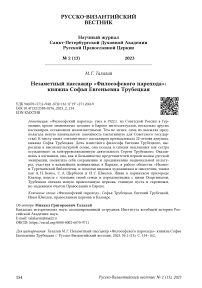

Соня с отцом. Москва, 1901 г. Частная коллекция, США. Публикуется впервые

Саша, Сережа и Соня с матерью. Москва, 1900-е гг. Частная коллекция, США. Публикуется впервые о смерти известного философа Евгения Николаевича Трубецкого3 — в Новороссийске, во время эвакуации «белых».

Как пишет мемуарист, постепенно у него возникло оптимистическое ощущение насчет судьбы сестры, основанное на уверенности в ее абсолютной непричастности к какой-либо антибольшевистской деятельности. В итоге Софью, действительно, спустя несколько недель, выпустили на свободу4, а Сергея приговорили к смертной казни (замененной на тюрьму, спустя два года — на высылку).

Арест княжны, пожалуй, стал наиболее известным моментом в ее скромной биографии. О нем подробно рассказывает и близкий к семье Трубецких Михаил Михайлович Осоргин5 — его сын, Георгий (позднее расстрелянный на Соловках), в ту ночь, когда арестовали Сергея, ночевал в московском доме Трубецких. Соня, свидетельница ареста брата, тайком пробралась в комнату, где спал Георгий, предупредила его об облаве и помогла выбраться через окно. Как пишет М. М. Осоргин, с характерной привязкой не к датам, а к церковному календарю, Соню арестовали через неделю, на «Первой Неделе Великого Поста», а освобождена она была — «после множества хлопот <…> в Великую Пятницу»6.

О причине того ареста подробно рассказал сам Сергей, спустя годы. Белое подполье не было выдумкой ЧК: «Мы, во-первых, держали связь с нашими политическими друзьями и с противобольшевицкими силами на окраинах России (Деникин, Колчак, Юденич), а также, спорадически, с „союзниками“. Насколько мы могли, мы информировали антибольшевицкие силы по вопросам политическим, экономическим и даже военным. Во-вторых, мы держали контакт с разными противобольшевицкими организациями внутри Советской России <…> и для этого, ввиду обстоятельств, был даже создан так называемый Тактический Центр»7.

Евгений Николаевич и Вера Александровна с детьми в 25-летний юбилей их свадьбы. Москва, 1914 г. Частная коллекция, США. Публикуется впервые

Во время судебных заседаний, летом 1920 г., родные Сергея, в первую очередь его мать Вера Александровна и сестра Соня (бывшая уже на свободе), с ужасом ждали смертного приговора. Мемуарист рассказывает характерный эпизод: «Пока мы ждали приговора суда, Мамá с Соней пошли к жившему неподалеку отцу Алексию Мечеву, очень чтимому в Москве священнику и высоко духовному человеку8. Мы не раз у него говели. Он отслужил молебен о моем спасении с таким чувством и такой верой, которые и растрогали и духовно поддержали Мамá. Прощаясь с Мамá и Соней — они спешили обратно в суд — отец Алексей сказал им, что он верит, что все будет хорошо и… дал им яблоко для меня. Таков был отец Алексей: я не знаю другого человека, в котором так сочетались бы духовность и детскость… Сразу после приговора Мамá, Соня и несколько родных и друзей вернулись к отцу Алексею, и он со слезами радости на глазах отслужил благодарственный молебен. Мамá рассказывала, что все целовались, как на Пасхе»9.

После приговора, достаточно мягкого, и разных мытарств, спустя два года, 29 сентября 1922 г., высланный князь уплывает на борту парохода «Oberburgermeister Haken» из Петрограда в Штеттин. С ним плывут мать и сестра, получившие как близкие родственники разрешение сопровождать Сергея.

Среди множества ярких пассажиров-интеллектуалов скромная княжна Трубецкая была, вне сомнения, неприметна. Однако ее курьезным образом публично упомянули буквально на следующий день после отплытия. Дело в том, что 30 сентября праздновался день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии — таким образом, шли именины Веры Александровны и Сони. Сергей Евгеньевич вспоминает: «Писатель М. А. Осоргин (псевдоним, настоящая фамилия — Ильин)10, тоже один из высланных, говорил витиеватую заздравную речь в честь всех многочисленных именинниц: «С нами Мудрость (София), Вера и Надежда, но нет — …Любви, Любовь осталась там… в России!»11

И пусть в ремарке мемуариста звучит легкая критика (« витиеватая речь»), думается, что писатель Осоргин все-таки выразил общее настроение пассажиров — скорбное чувство утраты Родины.

Увы, этими легкими штрихами и заканчивается портрет Сони, данный ее братом. А ведь во Франции она провела еще долгую жизнь, значительная часть которой была посвящена именно брату и его деятельности…

Вне сомнения, круги ее общения в Париже были те же, что и у Сергея, который в 20-х и 30-х гг. отдал себя Белому

Софья Трубецкая.

Москва, начало 1920-х гг.

Частная коллекция, США. Публикуется впервые

делу — в первую очередь, Русскому общевоинскому союзу: он был политическим советником обоих похищенных генералов, и Кутепова, и Миллера. Понятно, что княжна не была вовлечена в эту военизированную организацию и ее общественный темперамент воплотился в других, культурных начинаниях эмигрантов. В первую очередь, следует назвать славное общество «Икона», основанное в Париже в 1927 г. В числе его основателей был и ее дядя по материнской линии, выше упомянутый князь Сергей Александрович Щербатов — активный деятель искусства привлекал племянницу к своим многочисленным начинаниям.

Была княжна и членом Ассоциации Тургеневской библиотеки, где одним из столпов был писатель Михаил Осоргин12. Вспоминали ли Осоргин и Трубецкая, когда встречались в 30-х гг. в стенах библиотеки (уничтоженной нацистами) их совместное плавание на борту «Философского парохода» и «витиеватый» тост писателя в честь именин — ее и ее матери?

Нет сомнений, что Софья Евгеньевна много писала — но минимальные вещи, рецензии, отклики и проч., которые остались рассеянными на просторах эмигрантской прессы. Ее стиль был литературным, насыщенным высокой культурой — иначе и быть не могло у члена такой семьи, с таким отцом и братом. Послушаем ее интонации — из статьи про дядю:

«Пейзажи его, писанные маслом — всегда „скомпонованы“, формы обобщены. Своеобразен и характерен тон старого “Limoges” французских пейзажей. Итальянские — теплы по тону, согреты солнцем. В пейзаже всегда выявлена его типическая особенность — в общем колорите, в свете, в формах. Декоративно построены и красочны портреты и nature morte, оригинальны и изысканны по красочной гамме — композиции. Картины на религиозные сюжеты — всегда строгие — без намека на слащавость и сентиментальность. В них особенно чувствуется широкая и в частности живописная культура Щербатова. „Девы мудрые и неразумные“ и „Лествица Иакова“ являются, может быть, его шедеврами. Они не только интересны и содержательны — и композиция их ритмична — в них сквозит подлинная мистическая озаренность. — Как в масляной технике Щербатова, так и в рисунках — некоторые a deux или a trois crayons13 — чувствуется серьезная школа»14.

Подхватив последнее выражение, можно утверждать, что и у автора этого текста чувствуется серьезная школа, в данном случае — искусствоведческая. Собрание публикаций С. Е. Трубецкой еще ждет своего часа…

Вне сомнения, у княжны была обширная корреспонденция. В некоторых архивах сохранился ее эпистолярий. Так, в 1956 г. в Бахметевский архив Колумбийского университета попал небольшой фонд, который был озаглавлен как «Sofiia Evgen’evna Trubetskaia Correspondence». В нем выделяются два интересных письма, одно от Александра Бенуа, другое — от Ивана Шмелева. Судя по тону писем и их содержанию — это лишь верхушки огромного эпистолярного айсберга.

В письме А. Н. Бенуа, отправленном 23 декабря 1945 г., накануне первого послевоенного Рождества, сквозит легкий упрек к адресату: «Куда же Вы пропали? Уж не больны ли Вы? Надеюсь, что нет, и что наступающий праздник Вы проведете в наилучших условиях!»15

Судя по дальнейшему тексту письма, Софья участвовала в попытках продажи акварельных работ старого маэстро, пребывавшего в нужде. Как можно понять, попытки оказались неудачными: «А что же мои акварели? Наперед знаю, что и на сей год (последний) ничего не вышло». Далее художник иронизирует: «Не перейти на жанры Пикассо?» Все это вызвало стыдливое молчание княжны: «Ведь возможно, что именно эта неудача и заставляет Вас прибывать в латентном16 положении! Это только усугубляет наше огорчение. И дела-то наши Вам не удалось поправить. Вас самих же не имею утешения видеть…»17

Этот текст легкими штрихами приоткрывает завесу над основной сферой профессиональных занятий эмигрантки: Софья стала тем, что сейчас называют арт-дилером, — вероятно, скромным, но весьма высокой квалификации (о чем, кстати, свидетельствует ее предисловие к очеркам по искусству князя Щербатова). Известно, что она покупала и продавала картины, гравюры, эскизы, литографии, рисунки, антикварные книги, работая, как говорится, «на дому». Эта ее деятельность, должно быть, была успешной, поскольку она могла таким образом обеспечить свою жизнь. И акварели Бенуа, про которые он спрашивает, она, очевидно, продавала по своим каналам. Кроме того, Александр Николаевич являлся для нее не только «автором» (не очень востребованным, как свидетельствует его краткое послание): маститый историк искусства помогал ей в атрибуциях — сохранились антикварные рисунки из ее коллекции с заметками Бенуа о том, кого он считал их авторами, поскольку сами эти работы не были подписаны.

Другое письмо из Бахметевского архива — от Ивана Шмелева — отражает его дружбу с княжной. Творчество писателя в последние годы успешно вернулось в Россию, и комментаторы его вновь публикуемых текстов указывают на значительную роль княжны. Особенно известны хлопоты Софьи вокруг издания книги «Лето Господне» в 1948 г.

Сохранившееся письмо относится к 1946 г. В нем Иван Сергеевич передает просьбу от парижской редакции вновь возникшего еженедельника «Русская мысль» привлечь к их работе и Софью Евгеньевну. Шмелев пишет: «Лично я вполне разделяю желание Редакции, зная Вас, чистую душу русскую, отзывчивую на все благое. Газета испытывает, конечно, трудности роста и укрепления, она нужна русским зарубежным людям и нуждается в их поддержке, особенно в поддержке читателей-друзей, душевно чистых и волевых»18.

В конце письма, в постскриптуме, Шмелев доверяет ей свои важные мысли: «Как смутно, мутно — и тревожно в мире!.. Никак душу не положу — все забыть и забыться в радостной работе, <…> быть подальше от <…> отмирающей (да, да!) Европы, <…> давно забывшей (да и знавшей ли?!) всечестную свою опору (исторически бес-

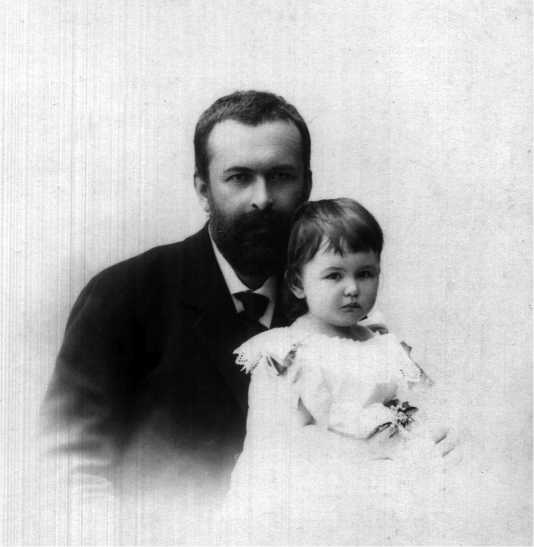

Портрет Софьи Трубецкой работы Марии Осоргиной.

Кламар, 1930-е гг.

спорную!) Великой Святой Руси»19.

Единственный известный художественный портрет Софьи Евгеньевны, публикуемый и нами, принадлежит карандашу (не кисти) Марии Михайловны Осоргиной (1897–1977), дочери упомянутого выше Михаила Михайловича. Мария и Софья были почти одногодки, семьи их породнились еще до революции20, и можно сделать предположение об их крепкой дружбе в эмиграции.

И Осоргины, и Трубецкие (а также Лопухины и многие другие) поселились в при-

городе Парижа, Кламаре. Эмигранты устроили тут очаг русской жизни с православной церковью, которую освятил митр. Евлогий (Георгиевский)21.

Тут же, в Кламаре, поселился и другой брат княжны — Александр Евгеньевич Трубецкой (1892–1968). Участник Первой мировой войны как ротмистр лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка (ордена Св. Станислава III и II степени, Св. Анны III степени), в 1918 г. он сумел уйти в Добровольческую армию и участвовал в безуспешной попытке вызволить Николая II из заточения в Тобольске22, а после поражения Белого движения тоже эмигрировал во Францию. Он женился там на овдовевшей Александре Осоргиной, рожденной княжне Голицыной, первый муж которой был казненный

Церковь свв. Константина и Елены в Кламаре, работа Марии Осоргиной

на Соловках Георгий Осоргин, о чем писалось выше.

В 1930-е гг. в Кламаре обосновался и один из самых знаменитых пассажиров «Философского парохода», Николай Бердяев, который раз в неделю собирал у себя религиозноинтеллектуальный салон с самыми блестящими именами.

Участвовала ли в этих собраниях княжна Трубецкая? Вероятно, да, но и здесь ее присутствие наверняка оставалось незаметным.

Однако такие незаметные люди, как княжна Трубецкая, скромно служа культуре, сделали возможным плодотворное творчество людей «заметных».

Состарившись, не заведя свою собственную семью, София Евгеньевна покинула Кламар и окончила свои дни в 1982 г. в русской богадельне в местечке Шелль под Парижем.

Список литературы Незаметный пассажир "философского парохода": княжна Софья Евгеньевна Трубецкая

- Гаврилов И. Б. К характеристике религиозно-философского мировоззрения князя Е. Н. Трубецкого // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2022. № 3 (15). С. 79-104.

- Осоргин М. М. Суд над Сергеем Трубецким (1920) // Его же. Воспоминания, или Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни, 1861-1920. М.: Рос. фонд культуры, 2009.

- Россия воспрянет: Князья Трубецкие / Сост. А. В. Трубецкой. М.: Воениздат, 1996.

- Талалай М. Г. М. А. Осоргин в двух эмиграциях: книги авторские и библиотечные // Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева - перекресток духовной жизни России и Франции. СПб., 2014. С. 74-80.

- Трубецкой С. Е. Минувшее. М.: ДЭМ, 1991.

- Щербатов С. А. Искусство как вид духовного познания / Сост., науч. ред. А. Г. Власенко и М. Г. Талалая. М.: Старая Басманная, 2022.

- Sofiia Evgen'evna Trubetskaia Correspondence // Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture, Columbia University (New York).