Николаево-Отрадное II - новый памятник раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье

Автор: Колесник А.В., Зоров Ю.Н., Данильченко А.Ю., Титов В.В., Константинов Е.А., Фролов П.Д., Сычев Н.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены материалы нового памятника палеолита, обнаруженного в 2020 г. на правом берегу Миусского лимана недалеко от места впадения реки в Таганрогский залив Азовского моря, на южной окраине с. Николаево-Отрадное Неклиновского р-на Ростовской обл. Зачисткой участка берегового обрыва высотой до 10 м выявлена сложная стратиграфия субаквальных и субаэральных пород позднего и среднего плейстоцена, определены горизонты с каменными изделиями и костями ископаемых животных. Установлено, что культурные остатки, найденные в береговом обнажении и в стратиграфическом разрезе, включают археологические материалы раннего и среднего палеолита. Ранним этапам заселения Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Подонья соответствуют изделия раннего палеолита, залегавшие в субаквальных отложениях слоев 5 и 6 (МИС 9-11, ок. 420-270 тыс. л.н.). Сильно окатанную, патинизированную коллекцию составляют нуклевидное изделие, скребла различной типологии, долотовидное орудие, отщепы и чешуйки. Этот комплекс дополняет известные раннепалеолитические ансамбли изучаемого региона, в т.ч. синхронные. Наибольший научный интерес вызывает среднепалеолитическая индустрия слоя 4 под каменской (?) почвой (слой 3, МИС 7). Комплекс состоит из диагонального скребла и чешуйки, обнаруженных в разрезе, а также радиальных и леваллуазских нуклеусов, различных скребел, частично двустороннего орудия, сколов и чешуек - в береговом обнажении. Технико-типологические характеристики (прежде всего леваллуазская технология) и хронологическая оценка неокатанного патинизированного комплекса позволяют отнести его к раннему среднему палеолиту юга Русской равнины. Сделан вывод о том, что культурные остатки раннего среднего палеолита возрастом 243-191 тыс. л.н. обнаружены в регионе впервые; заполняет географическую лакуну в раннем среднем палеолите региона; на соседних территориях такие комплексы известны с конца XX в.

Северо-восточное приазовье, ранний и средний палеолит, миусский лиман, первоначальное заселение восточной европы, люди среднего палеолита, каменные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146902

IDR: 145146902 | УДК: 902.2"631"(262.54) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.025-031

Текст научной статьи Николаево-Отрадное II - новый памятник раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье

В среднем и позднем плейстоцене благодаря природно-климатическим особенностям в Северо-Восточном Приазовье сложились благоприятные условия для накопления толщи осадочных лёссово-почвенных отложений. В них в погребенном состоянии находятся многочисленные палеонтологические и археологические объекты. Лёссово-почвенная серия (ЛПС) Северо-Восточного Приазовья залегает на разновозрастных лагунных отложениях, образующих комплекс террас [Лебедева, 1972; Konstantinov et al., 2018] мощностью до 30 м с шестью хорошо выраженными погребенными педокомплексами [Величко и др., 2012]. Палеолитические памятники региона – предмет дав- него интереса специалистов [Данильченко, 2022]. Систематическое изучение следов палеолита началось здесь в конце 1920-х гг. Важный этап в изучении «мустьерских и домустьерских» памятников на побережье Таганрогского залива связан с исследованиями Н.Д. Праслова в первой половине 1960-х гг. [Праслов, 1968]. С 2016 г. в Северо-Восточном Приазовье работает Приазовская экспедиция Института истории материальной культуры РАН [Очередной и др., 2018]. В ходе инвентаризации объектов археологического наследия в 2020 г. Ю.Н. Зоров обнаружил на южной окраине с. Николаево-Отрадное Неклиновского р-на Ростовской обл. на правом берегу Миусского лимана два новых местонахождения с культурными остатками разных эпох – от палеолита до Средневековья (рис. 1).

Рис. 1. Расположение местонахождения Николаево-Отрадное II ( 1 ), общий вид участка побережья Миусского лимана ( 2 ).

Цель настоящей статьи – ввести в научный оборот материалы раннего и среднего палеолита местонахождения Николаево-Отрадное II.

Материалы

Расчистка берегового обрыва проведена на участке с наиболее полным профилем субаквальных отложений, подстилающих ЛПС (рис. 2). Врезка вскрыла следующие литолого-стратиграфические подразделения на местонахождении Николаево-Отрадное II (по данным разреза 2021 г.).

Слой 1 (0,0–0,8 м). Современная черноземовидная почва, частично смытая плоскостной эрозией. Цвет темно-серый. Структура зернисто-комковатая. Механический состав – легкий суглинок.

Слой 2 (0,8–2,6 м). Лессовидный суглинок легкий, пылеватый буро-палевый, с рассеянными рыхлыми пылеватыми карбонатами.

Слой 3 (2,6–4,4 м). Хорошо выраженный педоком-плекс (каменский?). Суглинок от серо-бурого (вверху) до темно-бурого (внизу) с гумусированными пятнами и затеками, включениями рыхлых карбонатных конкреций и мелких кристаллов гипса. По простиранию на ССВ палеопочва увеличивает мощность, приобретает более насыщенный темно-бурый оттенок, появляются трещины, заполненные материалом из вышележащего слоя. По простиранию на ЮЮЗ (в направлении оврага) палеопочва фациально замещается темно-серо-бурым педоседиментом, выполняющим эрозионную ложбину.

Слой 4 (4,4–6,0 (6,5) м). Наклонное переслаивание желто-серого легкого суглинка и среднего бурого гумусированного суглинка. Наклон слоев направлен в сторону оврага на ЮЮЗ, угол падения 15–20°. Материал заполнения представлен продуктами делювиально-склонового сноса древней темно-бурой палеопочвы. Прослои прерывистые, много мелких линз. В нижней части палеовреза в районе зачистки найдены единичные кремни с белой патиной.

Слой 5 (6,0 (6,5)–8,1 м). Субгоризонтальное волнисто е переслаивание желто-бурого песка разнозернистого гравелистого с суглинком средним светло-бурым и супесью палевой. Мощность прослоев от 1 до 10 см. Прослои плохо выражены по простиранию, часто срезают друг друга, много линз. В верхней части слоя (0,5 м) наблюдаются включения различного ракушечного детрита; встречаются единичные целые раковины размером ок. 5–7 мм. В основании слоя, включающего окатанные изделия раннепалеолитического облика, находится прослой (10 см), насыщенный кремневым щебнем и дресвой.

Слой 6 (8,1–8,5 (8,6) м). Песок разнозернистый с гравием и галькой, дресвой и щебнем (до 30 %). Обломки представлены преимущественно кремнем. Внутри слоя – песчаные линзы с тонкой наклонной слоистостью. Местами рисунок прослоев имеет косослоистый характер. Нижний контакт резкий, волнистый.

Слой 7 (8,5 (8,6)–9,1 м). Слоистый легкий серый суглинок с рыжими прослоями. Прослои неровные, имеющие загибы наверх, складки. В 5 м к ЮЗ от основного разреза наблюдаются грибообразные деформации, которые, вероятно, представляют собой структуры смятия.

Слой 8 (9,1–9,9 м). Песок разнозернистый, с гравием (до 5 %), серо-желтый слоистый.

Строение и состав позволяют дать предварительную генетическую и стратиграфическую интерпретацию отложений. По своим литологическим признакам

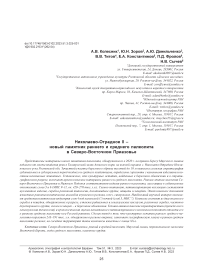

Рис. 2. Зачистка на обнажении берега.

1 – скребловидное изделие in situ из слоя 4; 2 – скребловидное изделие in situ из слоя 5 местонахождения Николаево-Отрадное II.

и стратиграфическому положению легкий лёссовидный суглинок (слой 2), залегающий под современной почвой, можно соотне сти с поздневалдайским лёссом (МИС 2). Он слабо проработан педогенезом и с размывом залегает над слоем 3. Цвет и текстурные особенности педокомплекса слоя 3 однозначно указывают на домикулинский (среднеплейстоценовый) возраст [Величко и др., 2012; Panin et al., 2018]. Весьма близкий морфологический облик имеет каменский педокомплекс (МИС 7). Для каменского педокомплек-са характерен серо-бурый цвет. В отдельных разрезах (Чумбур-Коса, Воронцовка) наблюдаются трещины, заполненные светлым лёссом. Нижележащие наклонно-слоистые отложения слоя 4 представляют собой заполнение палеовреза – небольшого оврага или ложбины. Материал заполнения частично представлен продуктами размыва темно-бурой палеопочвы. Песчано-гравийная пачка, залегающая в основании разреза (слои 5–8), образована переслаиванием балочного аллювия и лагунных отложений. Такой комплекс отложений, вероятно, сформировался в результате ин-грессии моря, распространившейся вверх по балке или небольшой долине.

В верхней части лёссово-почвенной серии, включающей слои 1 и 2, среднее содержание песчаной фракции 4,2 %, а в слое 3 – уже 2,2 %. Резкое изменение гранулометрического состава указывает на вероятный перерыв в осадконакоплении и нарушение нормального строения ЛПС. Слой 3 в разрезе памятника Николаево-Отрадное II представлен очень мощной палеопочвой с высокими значениями магнитной восприимчивости, рыхлыми карбонатными конкреци- ями, кристаллами гипса и глубокими вертикальными трещинами. По гранулометрическому составу этот слой практически не отличается от слоя 4, что вместе с текстурными особенностями позволяет интерпретировать последний как педоседимент – продукт размыва и склонового переотложения более древней палеопочвы. По характеру переслаивания, гранулометрическому составу и наличию водной фауны можно однозначно интерпретировать слои 5–8 как водноосадочную пачку отложений прибрежной зоны мелководного залива или лагуны.

Фаунистические материалы зафиксированы как на пляже непосредственно под обнажением, так и в слое (мелкие фрагменты трубчатых костей, фрагмент зубной пластины мамонта). В слое 5 при поверхностном осмотре и промывке породы были обнаружены некрупные фрагменты ко стей копытных, пластины зубов слонов, а также малоопределимые остатки грызунов и пресноводных рыб. Толщина эмали трех разных фрагментов зубных пластин слона со ставляет от 1,75 до 2,44 мм, в среднем 2,1 мм. Эти характеристики попадают в пределы изменчивости параметров эмали у Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885), характерного для первой половины среднего плейстоцена, и M. intermedius (Jourdan, 1861). В общем, из аллювиальных слоев происходят отдельные окатанные и сильно фрагментированные остатки мамонта Mammuthus trogontherii aut intermedius , оленей Cervidae gen. и других крупных копытных. В литологическом слое 5 на глубине 6,0 (6,5)–8,1 м залегали многочисленные раковины ископаемых моллюсков:

Род, вид Кол-во, экз.

Viviparus sp.4

Microcolpia daudebartii acicularis

(Férussac, 1823)20

Hydrobiidae gen.2

Lithoglyphus pyramidatus (Möllendorf, 1873)16

Borysthenia intermedia (Kondrashov, 2007)5

Valvata (Cincinna) piscinalis (Müller, 1774)1

Unio ex gr. tumidus (Philipsson, 1788)3

Unio sp.1

Sphaerium ( Rivicoliana ) rivicola

(Leach in Lamarck, 1818)7

Pisidium amnicum (Müller, 1774)1

Pisidium clessini (Neumayr, 1875)2

Pisidium sp.1

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)4

Didacna cf. baericrassa (Pavlov, 1925)1

Cardiidae gen.1

Всего69

Малакофауну представляют в основном речные пресноводные формы и один солоноватоводный вид, указывающий на близость моря, – Didacna cf. baericrassa . Он широко распространен в составе ранне-среднеплейстоценовой чаудинской фауны, но довольно часто встречается и в составе поздне-среднеплейстоценовой эвксино-узунларской фауны (МИС 9–11). Сходную ассоциацию моллюсков можно наблюдать в данном регионе в нижне-среднеплейстоценовых (с остатками тираспольского фаунистического комплекса) отложениях (Платово, Семибалки-2 и др.) [Фролов, Курша-ков, 2015].

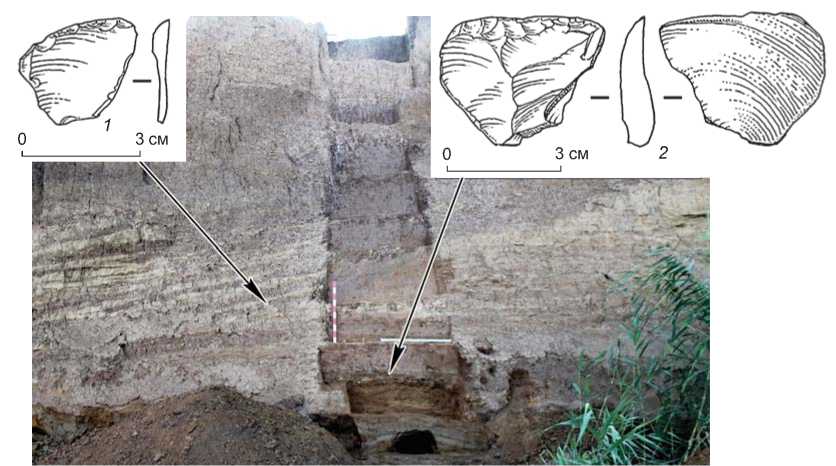

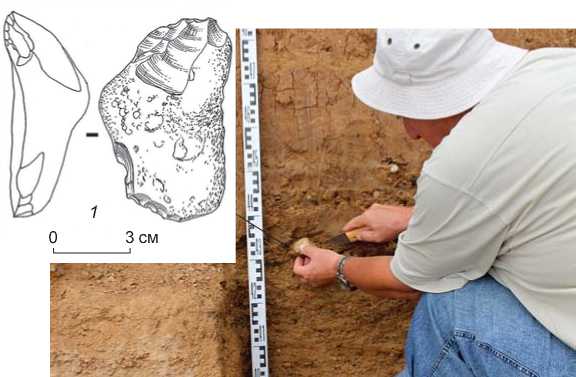

Каменные изделия палеолитического облика найдены в береговом обнажении и на участке пляжа лимана непосредственно под обнажением. Они делятся стве использовались также сколы с нуклеусов. Непосредственно в слое 5 найдены небольшое поперечное скребло на отщепе (рис. 2, 2), долотовидное изделие (рис. 3, 1), две кремневые чешуйки, шесть мелких сколов. Сборы на пляже включают 3 чешуйки, 15 отще-пов разной величины (рис. 3, 4), продольное выпуклое скребло на сколе с сохранившейся меловой коркой (рис. 3, 5), продольное выпуклое скребло с зубчатой кромкой на естественном обломке галечного кремня (рис. 3, 2), массивное нуклевидное изделие с выделенным шиповидным участком на ретушированной кромке (рис. 3, 3).

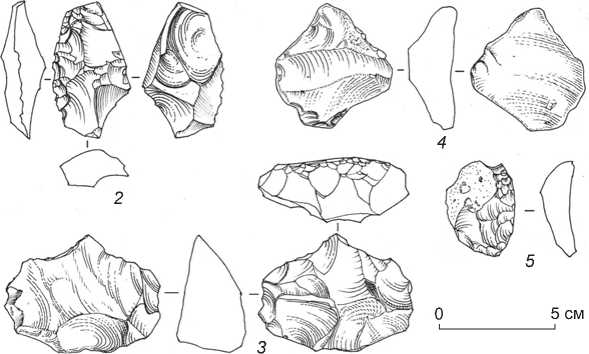

К среднему палеолиту относятся слабо окатанные кремневые изделия с неповрежденными краями, покрытые чаще всего молочно-белой или же фарфоровидной патиной. Всего в коллекции 35 таких изделий. Изделия этой серии найдены в слое берегового обнажения и на пляже. Стратиграфическим маркером являются чешуйка и диагональное скребло на мелком тонком сколе (см. рис. 2, 1 ), найденные в нижней части слоя 4. Коллекцию находок, собранных на пляже,

на два условных комплекса – раннепа-леолитиче ский и среднепалеолитический. В качестве сырья использовался т.н. валунный кремень аллювиального происхождения. Кремень, представленный отдельностями с окатанной коркой, темно-серого цвета, верхнемелового генезиса. Вероятно, он был перенесен водными потоками палео-Миуса из южных отрогов Донецкого кряжа, сложенных меловыми породами.

Раннепалеолитический комплекс включает 31 кремневое изделие. Кремни этого комплекса окатаны, покрыты буро-коричневой и пятнистой желто-бурой патиной. Основой для части орудий служили естественные обломки со следами ячеистого выветривания; в этом каче-

Рис. 3. Долотовидное изделие in situ из слоя 5 ( 1 ), кремневые изделия раннепалеолитического облика, сборы на пляже ( 2–5 ), местонахождение Николаево-Отрадное II.

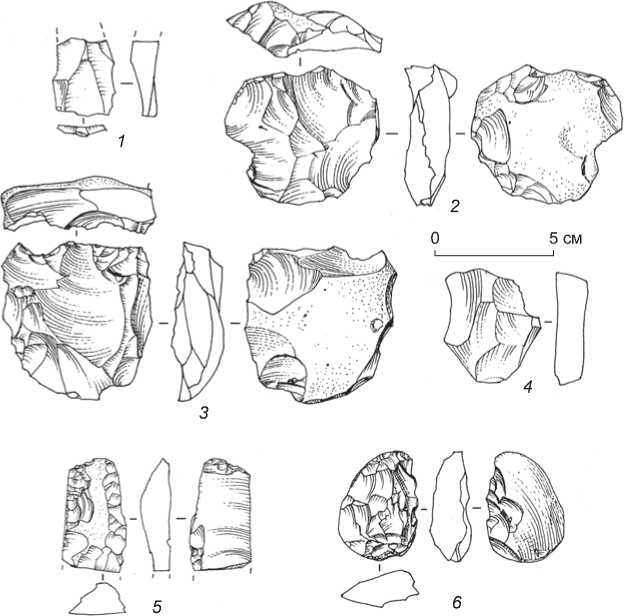

Рис. 4. Кремневые изделия среднепалеолитического облика, сборы на пляже, местонахождение Николаево-Отрадное II.

со ставляют 1 чешуйка, 21 отщеп разных размеров (рис. 4, 4), 1 пластинчатый скол (рис. 4, 1), 6 нуклеусов с полуобъемным и слабовыпуклым рабочим фронтом, орудия со следами вторичной обработки. Среди нуклеусов со слабовыпуклым рабочим фронтом пред- ставлены ядрища с признаками радиальной огранки (рис. 4, 2), а также леваллуазское (рис. 4, 3). В категорию орудий входят двойное (рис. 4, 5) и одинарное продольные скребла с признаками ядрищного утончения, скребла продольные выпуклые на первичном и обушковом отщепе, частично двустороннее асимметричное орудие (рис. 4, 6).

Герасимовка на левом берегу лимана с фауной тираспольского комплекса (ок. 800–400 тыс. л.н.) [Praslov, 1995]. Г. Бозински связывает комплекс Герасимовки с периодом заселения Евразии ок. 780–500 тыс. л.н. [Bosinski, 1996]. Согласно новейшим данным, ашельская, по В.Е. Щелин-скому, стоянка Хрящи в низовьях Северского Донца относится к лих-винскому климатическому ритму (МИС 9–11) [Щелинский и др., 2020, с. 66], т.е. синхронна публикуемому местонахождению.

Важно сть рассмотренного памятника обусловлена тем, что его материалы с признаками раннего, по региональным меркам, среднего палеолита происходят из отложений древнее 243–191 тыс. л.н. (МИС 7). В 1980-е гг. активно обсуждались критерии атрибутирования среднего палеолита по наличию признаков применения леваллуазской техники первичного расщепления [Bosinski,

1982], появлению орудийных наборов из отщепов [Tuffreau, 1982], исчезновению крупных рубящих орудий. Хотя определение «средний палеолит» условно, эти критерии оказались пригодными для выявления различных региональных моделей развития палеолита. Во всех региональных сводках по среднему палеолиту Русской равнины и Крыма [Ситник, 2000; Колесник, 2003; Чабай, 2004] отмече- но залегание индустрий с леваллуазскими характеристиками в литолого-стратиграфических отложениях не древнее 123–109 тыс. л.н. (МИС 5е). В Западной Европе памятники начала среднего палеолита датируются в пределах МИС 7, 8 [Kozłowski, 2016, fig. 1]. Хорошо датированные комплексы среднего палеолита из нижних слоев (15, 14) Денисовой пещеры на юге Алтая [Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020] относятся к МИС 7.

Обсуждение

В субаквальных отложениях местонахождения Николаево-Отрадное II (МИС 9–11, ок. 420–270 тыс. л.н.) отмечены черты, характерные для начального этапа заселения Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Подонья. Эта длительная фаза ранней истории региона документируется раннепалеолитическими (домустьерскими) местонахождениями Герасимовка на берегу Миусского лимана, а также Хрящи и Михайловское в низовьях Северского Донца [Праслов, 1968]. Наиболее древним считается местонахождение

Заключение

В целом, предположению о происхождении среднепалеолитического комплекса местонахождения Николаево-Отрадное II из отложений, которые залегают ниже ископаемой почвы, относящейся к 243–191 тыс. л.н. (МИС 7), не противоречат даты ранних комплексов среднего палеолита западной части Евразии в пределах МИС 6–8. Следует признать, что заселение Северо-Восточного Приазовья гомининами на раннем эта- пе среднего палеолита происходило в общем контексте многовекторного расселения по Евразии. Вид гоми-нинов раннего этапа регионального среднего палеолита юга Русской равнины пока неизвестен. Поздний этап регионального среднего палеолита (МИС 5, 4) представлен единственной палеоантропологической находкой – зубом Homo neanderthalensis из слоя 4 стоянки Рожок I в устье Миусского лимана [Зубова и др., 2022, с.142; Zubova et al., 2022].

Статья подготовлена в рамках Государственного задания (шифр НИР FRRE-2023-0019, А.В. Колесник) и частично за счет гранта РНФ № 22-27-00450 (В.В. Титов); литологические анализы выполнены в рамках проекта РНФ № 21-7710104 (Е.А. Константинов).

Список литературы Николаево-Отрадное II - новый памятник раннего и среднего палеолита в Северо-Восточном Приазовье

- Величко А.А., Морозова Т.Д., Борисова О.К., Тимирева С.Н., Семенов В.В., Кононов Ю.М., Титов В.В., Тесаков А.С., Константинов Е.А., Курбанов Р.Н. Становление зоны степей юга России (по материалам строения лессово-почвенной формации Доно-Азовского региона) // Доклады Академии наук. – 2012. – Т. 445, № 4. – С. 464–464.

- Данильченко А.Ю. История изучения среднего палеолита Северо-Восточного Приазовья и нижнего течения р. Северский Донец // Stratum plus. – 2022. – № 1. – С. 387–413.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 3–32.

- Зубова А.В., Моисеев В.Г., Кульков А.М., Колобова К.А., Очередной А.К. Верхний моляр Homo со стоянки Рожок I // Ранний и средний палеолит Приазовья: современное состояние исследований / под ред. А.К. Очередного, В.В. Титова. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2022. – С. 124–142.

- Колесник А.В. Средний палеолит Донбасса. – Донецк: Лебедь, 2003. – 294 с.

- Лебедева Н.А. Антропоген Приазовья. – М.: Наука, 1972. – 106 с. – (Тр. ГИН АН СССР; № 215).

- Очередной А.К., Воскресенская Е.В., Степанова К.Н., Вишняцкий Л.Б., Нехорошев П.Е., Ларионова А.В., Зарецкая Н.Е., Блохин Е.К., Колесник А.В. Комплексные геоархеологические исследования среднепалеолитических памятников Русской равнины // Зап. ИИМК РАН. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. – С. 74–83.

- Праслов Н.Д. Ранний палеолит Северо-Восточного Приазовья и Нижнего Дона. – Л.: Наука, 1968. – 156 с.

- Ситник О.С. Середнiй палеолiт Подiлля. – Львiв: Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 2000. – 376 с.

- Фролов П.Д., Куршаков С.В. Ранненеоплейстоценовая пресноводная фауна Северо-Восточного Приазовья: таксономический и палеоэкологический анализ // Вестн. Южного Научного Центра. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 43–54.

- Чабай В.П. Средний палеолит Крыма. – Симферополь: Шлях, 2004. – 323 с.

- Щелинский В.Е., Очередной А.К., Тесаков А.С., Фролов П.Д., Симакова А.Н., Титов В.В. Новые данные об ашельской стоянке Хрящи в Низовье Северского Донца (Нижний Дон) // КСИА. – 2020. – Вып. 259. – С. 49–71.

- Bosinski G. The transition Lower/Middle Palaeolothic in Northern Germany // The Transition from Lower to Middle Palaeolithic and the Origin of Modern Man. – Oxford: [s.n.], 1982. – P. 165–175. – (BAR Intern. Ser.; [N] 151).

- Bosinski G. Les origines de l’homme en Europe et en Asie. Atles des sites du Paléolithic inférieur. – P.: Editions Errance, 1996. – 176 p.

- Konstantinov E.A., Velichko A.A., Kurbanov R.N., Zakharov A.L. Middle to Late Pleistocene topography evolution of the North-Eastern Azov region // Quat. Intern. – 2018. – Vol. 465. – P. 72–84.

- Kozłowski J.K. Taxonomy of the Early Middle Palaeolithic in Central Europe (A korai középső paleolitikum kulturális tagolódása Közép-Európában) // Litikum. – 2016. – N 4. – P. 19–27. – https://doi.org/10.23898/litikuma0016

- Panin P.G., Timireva S.N., Morozova T.D., Kononov Y.M., Velichko A.A. Morphology and micromorphology of the loesspaleosol sequences in the south of the East European plain (MIS 1 – MIS 17) // Catena. – 2018. – Vol. 168. – P. 79–101.

- Praslov N. The earliest occupation of Russian Plain: a short note // The earliest occupation of Europe: proceedings of the European science Foundation wokshop at Tautevel (France), 1993 / eds. W. Roebroeks. T. Van Kolfschoten. – Leiden: Leiden Univ., 1995. – P. 61–66.

- Tuffreau A. The transition Lower/Middle Palаeolithic in Northern France // The Transition from Lower to Middle Palаeolithic and the Origin of Modern Man. – Oxford: [s.n.], 1982. – Р. 137–149. – (BAR Intern. Ser.; [N] 151).

- Zubova A.V., Moiseyev V.G., Kulkov A.M., Markin S.V., Kolobova K.A. Maxillary second molar from the Rozhok I Micoquian site (Azov Sea region): Another link between Eastern Europe and Siberia // J. of Hum. Evol. – 2022. – Vol. 168. – 103209.