"Никто не посмелится мысленно бросить в меня грязный упрек за то, что я защищаю самодержавие": к вопросу об отношении И. С. Аксакова к российскому самодержавию

Автор: Вихрова Нина Николаевна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (12), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается содержание отношения И. С. Аксакова к славянофильской доктрине земли и государства, которую он дополнил теорией общества. В связи с отношением Аксакова к власти объясняется природа оппозиционности славянофильства. Предлагаемая славянофилами доктрина социального мира была противопоставлена идее государственности как универсальной формы существования страны. Самодержавие признавалось исторически обусловленной формой правления, органичной нравственным представлением русского народа, которая в постпетровскую эпоху перестала соответствовать духу русского народа. Поэтому, защищая принцип самодержавия, Аксаков критиковал власть и защитников власти за недостаток национального самосознания. Таким образом, славянофильское направление было противопоставлено смежным традиционалистским направлениям на едином консервативном поле российской общественной мысли. Борьба Аксакова за национальный идеал самодержавной власти иллюстрируется в статье малоизвестными фактами и деталями, имеющими непубличный характер, отраженными в личной переписке и черновых записях.

И. с. аксаков, славянофильство, консерватизм, самодержавие, николай i, александр ii, александр iii, православие, оппозиционность

Короткий адрес: https://sciup.org/140297559

IDR: 140297559 | УДК: [1+321.01](470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_1_174

Текст научной статьи "Никто не посмелится мысленно бросить в меня грязный упрек за то, что я защищаю самодержавие": к вопросу об отношении И. С. Аксакова к российскому самодержавию

Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886)

Парадокс отношения славянофилов к самодержавию заключается в том, что они, защищая самодержавие как принцип, выступали как антагонисты существующей власти. Это касалось и старших славянофилов, которые в пору николаевского правления находились под негласным наблюдением полиции как неблагонадежные, и особенно пропагандиста направления в пореформенное время — И. С. Аксакова, публицистическая и общественная деятельность которого также воспринималась властями и публикой как оппозиционная. До настоящего времени высказывается мнение, что славянофильство следует воспринимать как оппозиционную либеральную доктрину, способствующую разрушению традиционной русской государственности. Разумеется, такое утверждение, приемлемое как полемический прием в XIX в., совершенно несостоятельно на фоне современных исторических знаний: славянофильская идеология оказалась чужда как «охранителям» романовского монархического строя, так и его реальным разру- шителям — радикальным революционным группировкам социалистического толка. При всей нелюбви к «немецкой» идее российской государственности, мотивация общественного служения Аксакова основывалась на недопущении в эпоху коренных перемен революционного народного движения, грозящего империи катастрофиче- скими последствиями.

О таком исходе он размышлял в 1862 г., подготавливая передовые для газеты «День»: «Наша единственная конституция — свобода слова и мысли и в печати и гласно; без нее невозможно самодержавие; при живом союзе народа с властью свобода слова сама собою подразумевается, как сама жизнь, но при измене со стороны правительства, это требование предъявляется уже как необходимое условие, если же его не дают, то естественно, что дело придет к условиям, к внешнему ограничению власти, вовсе противоположным духу народа и даже общества, несмотря на все его объиностранничанье, т. е. — неизбежна конституция, хотя и не дай Бог, потому что теперь при освобождении народа управление государственное будет прямо касаться и его, и внесет таким образом чуждое его духу устройство. Он его не примет, но это переломает его быт, и понадобятся вновь века и усилия страшные, чтоб его снова восстановлять. Да и вряд ли народ теперь и временно подчинится порядку, столько противному его духу. Теперь, когда народ свободен, так быстро приобретает грамотность, теперь от него не скроется, что Царь не то, что он воображает себе под этим именем. Народ до сих пор находился в заблуждении, в той уверенности, что отношения Царя к народу не изменились, как не изменились отношения народа, земли к Царю, но когда раз увидит, едва ли захочет потерпеть это изменение долго, народ скажет: Царь не мой»1.

Вполне очевидно, что, дистанцируясь от властей, Аксаков был горячим патриотом, стремящимся свободно и честно утвердить в обществе те идеи, которые способствовали бы социальному миру внутри страны и политической привлекательности вне ее пределов. Именно на эту черту Аксакова указывал Н. Н. Страхов как на основополагающую, оценивая его «внутреннее значение» (подчеркнуто Н. Страховым), мотивацию всей его общественной деятельности: «Он был вполне гражданин своего государства. <…> Он искренне и вполне признавал самый принцип той власти, под которою жил. <…> Имея определенную идею власти, он желал и полного воплощения этой идеи, осуществления ее в действительных формах жизни. <…> Он стоял почти в антагонизме к управляющим сферам, но именно потому, что ратовал против искажения идеи, воплощаемой властью»2.

При этом «неблагонадежность» И. Аксакова определилась в самом начале его журналистской деятельности, в период «Московского сборника» 1852 г., а ко времени издания газеты «День», пройдя через цензурные тернии периодических изданий «Молвы», «Паруса», «Русской Беседы», приобрела устойчивый характер. Именно поэтому ему не только с большим трудом удалось выхлопотать разрешение на выпуск своей газеты «День», но и все четыре года издания ее были наполнены отчаянной борьбой главного редактора с цензурой. Разумеется, Аксаков стремился к тому, чтобы мотивация его оппозиционной деятельности была понятна хотя бы сочувствующей публике, круг единомышленников расширялся, а уровень национального самосознания неуклонно повышался. Однако, при вполне однозначной репутации «честного» человека, оценка его деятельности не была столь однозначной.

В 1865 г. цензурное ведомство подготовило для министерства внутренних дел характеристику знаковых общественно-литературных направлений с точки зрения их благонадежности по отношению к существующей власти. В одной книге были даны две почти противоположные оценки позиции Аксакова. С одной стороны, по мнению, скорее всего, П. И. Капниста, И. Аксаков продолжает «протестную» деятельность славянофильского направления, искажает «девиз официальной среды» «православие, самодержавие, народность». При этом идею самодержавия окрасил «самым демократическим цветом и выставляет самодержавие как союз народа с властью против предполагаемой г. Аксаковым олигархии высших классов и против бюрократии, в которых коренится будто бы вся гибельная сила реформы Петра Великого»3. В итоге автор отзыва присоединяется к мнению, что «под пером г. Аксакова прежняя исключительность и изолированность славянофильства, преследуя крайне демократические цели, сходится в своих идеалах с <…> т. н. „западниками“, и газета „День“ постоянно говорит то же самое, только в других выражениях, в форме другой системы, что можно читать в самых крайних статьях „Голоса“, „Современника“ и „Русского Слова“»4.

С другой стороны, в этой же книге другой цензор, видимо, И. А. Гончаров, характеризуя направление газеты «День», напротив, увидел четкую консервативную позицию, направленную против либерализма правительственных кругов: «Оно (издание. — Н. В. ) почти в каждой передовой статье настойчиво требует не только материального, но духовного и нравственного сближения общества и власти с народом. <…> Впрочем, всюду редакция стоит за коренные русские основы, за православие и народность. <…> Находя, что Россия развивается неправильно, одною государственною, официальною стороною, редакция указывает на казенность внутреннего строя, деспотизм теории над жизнью, ломку жизни по произволу либеральной партии…»5

Думается, причина двойственности отношения современников к представляемому Аксаковым направлению заключалась в том, что предлагаемая славянофилами доктрина социального мира строилась на игнорировании приоритета идеи государственности как универсальной формы защиты народной жизни. Видя, что внутренняя жизнь России далека от социального благополучия, славянофилы предлагали идею органичного и свободного развития народа, основанного на исторически выработанной традиции. Поскольку становление русского государства было сопряжено с принятием православия, приоритетом следует считать религиозную основу общежития, в которой реализуется умягчение нравов, свобода личного выбора и социальное равенство в виду высшей силы, одинаково довлеющей и над простолюдином, и над царем. Эту позицию, со ссылкой на «отцов-основателей» славянофильства, Аксаков очень горячо разъяснял А. Д. Блудовой в письме от 15–16 января 1862 г.: «Сущность воззрения брата моего (и Хомякова) состоит в том, что русский народ не политический, никогда не бунтовал за свои политические права, — а народ социальный, имеющий задачею внутреннюю жизнь, жизнь земскую. Его идеал — не государственное совершенство, а создание Христианского общества»6. Далее в этом же письме Аксаков пространно объясняет, что на основании такого подхода идеал русского народа «выше идеала западных народов, которые веруют в государство, во внешнюю форму, ищут только внешнего благоустройства, ищут истины и воплощения истины в государстве и потому беспрестанно меняют формы государственные, забывая, что зло не в форме, а в самом принципе»7. Это же касается и современной формы Российского государства: «Вы никогда не докажете, что самодержавие хорошо: это только одно из меньших зол, или меньшее из зол, и то с нашей точки зрения, потому что дает возможность народу оставаться вне государственной внешней деятельности. Начало государства есть начало принуждения, неволи; начало закона [в скобках сверху] (по Апостолу) — грех. Начало христианства есть освобождение от закона, внутренняя свобода: „идеже дух Господень, ту свобода!“»8 Упрекая А. Д. Блудову, что «Вы с Чичериным ставите на первый план закон и принцип Государственный, следовательно, убиваете дух в человеке»9, Аксаков уверенно проводит ту линию, которая будет отделять славянофильское направление от смежных традиционалистских направлений на едином консервативном поле российской общественной мысли. Соответственно, на другой стороне окажутся «государственники», оправдывающие и защищающие «закон», вне зависимости, насколько основательны и весомы будут аргументы, которым И. Аксаков неизменно противополагал свое понимание истины как «благодати». В таком случае проповедь Аксакова для защитников государственности «несмотря ни на что» всегда будет иметь характер оппозиционности, а для ищущих оснований «русской идеи» — характер положительного начала. В этом отношении И. Аксаков следовал за определением славянофильства, которое дал на исходе жизни один из вождей течения К. С. Аксаков в письме Н. С. Соханской от 27 марта 1860 г.: «Славянофильство — не общество, не компания, не кружок даже. Славянофильство — идея, кто ближе к ней — ближе; кто дальше — тот дальше»10.

И. Аксаков, развернувший особо бурную деятельность по пропаганде славянофильского учения в пореформенное время, стремился максимально реализовать свои убеждения в жизни: на журналистском поприще, в Славянском благотворительном комитете, Православном миссионерском обществе, на посту председателя Общества любителей российской словесности, даже в банковской службе и суде присяжных и, разумеется, в личном жизнестроительстве. Вместе с тем, при том что Аксакову было несомненно важно распространение его идей также в среде, окружающей русского самодержца, он категорически отказывался от личного влияния на верховную власть, к чему стремился, например, Катков. Еще в 1861 г. такую тактику предлагала камер-фрейлина императрицы А. Д. Блудова, и он ее категорически отмел: «Подумайте сами: разве не противоестествен, не чудовищен воображаемый Вами мой союз с Петербургским правительством, со Двором и т. д.? Я иду своей дорогой: если Вам и Вашим приходится пройти со мною un bout de chemin11 по одной дороге, я очень рад, но я знаю и помню хорошо то, что Вы должны были бы знать, но легко забываете, что вы не пойдете, не отважитесь идти туда, куда ведет меня моя дорога, — Ваш путь идет в сторону, а я с своей дороги не сворачиваю и не сворочу. Позвольте мне считать себя лучшим судьею в том: верен или неверен я славянофильским принципам. Я Вам всегда говорил, когда Вы ручались за меня en haut lieu12, что Вы берете на себя слишком большую ответственность, что я не отступлю от своих убеждений ради деликатности; извольте меня знать и разуметь, каким я есть, а сделать из меня Hofpoёt’a или Hofpublicist’a13 Вам не удастся»14.

Аксаков подчеркивал свою независимую позицию особенно в виду того, что его сначала невеста, потом жена была и оставалась теснейшим образом связана с царским двором. Поэтому в октябре 1865 г., уже объявив о прекращении своей газеты «День» в связи с женитьбой, он с воодушевлением искал возможность продолжить публицистическую деятельность, поскольку прекрасно понимал, что его союз с царской фрейлиной мог превратно восприниматься в обществе. Особенно болезненной могла быть реакция той части общества, которая видела в деятельности Аксакова славянофильский дух «полнейшей гражданской независимости, свободомыслия, честности, несколько республиканского отношения к почестям и выгодам»15. В этом случае могло показаться, что он на стороне государства, а не народа, что он « изменил , связался со двором, вступил в сделку с враждебным, чуждым лагерем, стал чужой всей этой массе бедных плебеев, одним словом, — стал как бы „генералом“»16.

Установка на принципиальную удаленность от непосредственно властных структур базировалось на теории общества, выдвинутой Аксаковым: не конкретный человек, как бы праведен и убедителен он ни был, должен влиять на царя, а гражданское общество, которое достигнет высокого уровня национального самосознания. Теория общества излагалась в четырех из шести статей (из которых пятая статья подвергалась Высочайшему цензурированию, а последняя была запрещена) 1862 г., разъясняющих взаимное отношение между государством, обществом и народом17. С точки зрения И. Аксакова, только обществу, которое стало формироваться после Петровских преобразований, актуализировавших личностный элемент в народе, под силу взрастить национальное самосознание, которое заставит государство действовать в национальных интересах. Теория общества — оригинальная идея И. Аксакова, которую он развил в продолжение теории государства и земли К. С. Аксакова. Всю свою последующую деятельность он связал с практической реализацией этой идеи, внося посильный вклад в формирование национального самосознания. В дальнейшем Аксаков придет к пониманию, что в России в процессе формирования национального самосознания участвовали две мощные струи: просветительская, научная мысль и художественно-поэтическое откровение. Эти две струи исходили из одного источника — творчества Ломоносова, который был одновременно поэтом и ученым, двигателем российского прогресса, но текли с разной скоростью: поэтическое откровение много опережало развитие научной мысли. Идея, что поэтическое откровение опережает поступательный ход развития философии, была выдвинута, как известно, немецкими философами, но, по мнению Аксакова, именно в России, в результате ненормального общественного хода развития, вызванного реформами Петра (которые были закономерным явлением, но произошли «поздно и не мирным органическим процессом, а мучительнейшим из переворотов»)18, она обрела вполне конкретное воплощение. И. Аксаков полагал, что славянофильство, возникшее в 1840-е гг., — это лишь начальный этап осмысления основ национальной самобытности, в то время как художественное откровение в лице своих лучших представителей вполне «оправдало» русскую народность уже в пушкинский период, однако отставшая научно-философская мысль только к концу ХIХ столетия смогла по достоинству оценить заслугу гениев русской литературы. Так, в 1880 г. в своей «пушкинской» речи И. Аксаков подчеркнет, что «мы еще только теперь начинаем дорастать нашим сознанием до смысла тех откровений, которые таятся в глубинах его (Пушкина. — Н. В.) поэзии».19

Только когда общество достигнет достаточно высокого уровня национального самосознания, по мысли Аксакова, возможно будет понять и сущность русского самодержавия, ментально не тождественного западным монархиям. Когда в 1865 г. Аксаков задумал писать статью на эту тему, об отличии русского самодержавия от немецкого абсолютизма и азиатского деспотизма и «о различии между демократией и народностью»20, он понимал, что еще пока не достаточен уровень народного самосознания, чтобы ее адекватно понять и принять. В письме к А. Ф. Тютчевой, которой статья понравилась, Аксаков с сомнением писал: «Китти (Е. Ф. Тютчева. — Н. В. ) в восторге от моей передовой статьи, что меня немало удивило. Статья парадоксальна, поверхностна, и потом, я знаю, как она написана! Я думаю даже она (т. е. Китти) не вполне вникла в ее сущность. Думаю, мой милый критик Анна, никто не упрекнет меня в угодливости и лести, никто не посмелится мысленно бросить в меня грязный упрек за то, что я защищаю самодержавие. Мне кажется даже, что такой защите рабы самодержавия не очень будут рады. Может быть, впрочем, я слишком поторопился, слишком опрометчиво, без оглядки выступил с таким мнением, которое высказывать еще рано, потому что его не поймут ни те, ни другие, или которое высказывать надо уже иначе, обстоятельнее»21. Под «теми и другими» Аксаков, разумеется, понимал не противопоставление западников и славянофилов, а размежевание в самом консервативном стане: между «рабами самодержавия», защищающими status quo современной императорской власти, и, условно говоря, «друзьями самодержавия», стремящимися помочь власти утвердиться на прочных народных началах.

Однако наиболее трудной задачей, конечно, было привлечь на свою сторону сочувствующую публику, представляющую саму государственную власть. В письме от 25 октября он пишет невесте по этому поводу: «Я вполне понимаю, как неудобопонятен „День“ в среде Двора, и нисколько не удивляюсь, что даже и умный молодой человек, как Алексей Алекс<андрович>, лишен возможности уразуметь идеалы „Дня“ и его статьи о самодержавии. Эти идеалы легче вырабатывать издали, нежели вблизи, когда толчешься в самой ступе самодержавия. Здесь понятнее реакция совсем другого рода. Трудно поверить, чтоб и Поссьет, хоть и фанатик „Дня“, разделял в этом случае воззрения „Дня“. Ни изложение догмы и идеалов славянофильства, ни даже знакомство с народом не в состоянии возбудить полного и ясного разумения. Тут всего больше может этому помочь изучение истории — по ее летописям и грамотам, и узнавание духовной сущности православия. Западные понятия о конституции легче всего могут быть разрушены критикою самого Запада, напр<имер>, Джона Милля книгами: „О свободе“ и „О лучшей форме представительного правления“. Передовые западные мыслители путем критики и отрицания доходят до истины; они отлично уразумевают ложь своего положения и ощупью, впотьмах ищут формулу для истины, которую чуют, но не находят, а формула эта у нас в русской жизни. Милль дошел до того в последнем сочинении, что отнимает у представительного собрания всякую законодательную и верховную власть: это англичанин!»22

В упомянутой статье 1865 г. раскрывается уникальность русского самодержавия на фоне европейских и азиатских форм монархий. По мысли И. Аксакова, органическое русское самодержавие, закрепившееся в результате добровольного самоизволения народа, а не путем насилия, предполагает в идеале неограниченную власть царя при условии такой же неограниченной свободы мнения народа. Соответственно, если свобода мнения попирается, значит, самодержавие изменило своему принципу и представляет уже не русское органическое самодержавие, а немецкий абсолютизм или азиатский деспотизм. При этом важно, что для русского народа лучше видеть свою власть конкретной личностью, «наделенною человеческой душой и сердцем, облеченною в святейшее звание „человека“, нежели обратить ее в какой-нибудь бездушный механический снаряд, называемый парламентским большинством»23. Соответственно в силу исторической неорганичности любые попытки парламентаризма могут привести в России либо к революции, либо к деспотизму и разрушению государственности. С другой стороны, при парламентаризме в Англии, поскольку он был органичен, гражданское общество естественным образом смогло добиться свободы слова. Вместе с тем, одобряя Д. С. Милля в качестве авторитета для чтения в царской семье, Аксаков подчеркивает духовное преимущество русского народа, способного, несмотря ни на что, сохранить верность своим идеалам. На это Аксаков обратит внимание и в письме к невесте: «Вот Запад — практик, но к чему приходит он с своим практицизмом? К оскудению души, к воплю Стуарта Милля: „Душа убывает!!“ Не вера ли в идеал заставляет его, т. е. русский народ, оставаться верным самодержавию, вопреки временным практическим расчетам выгоды?»24

К идее русского самодержавия на фоне западных форм власти Аксаков обратится в «Биографии Федора Ивановича Тютчева», повторив и развив основные положения, высказанные в упомянутой выше статье, которая так понравилась сестрам Тютчевым в 1865 г. К. П. Победоносцев, одним из первых познакомившийся с аксаковским трудом, перед тем как его запретила цензура, отметил, что «одно, что могло бы, как кажется мне, представиться некоторым диссонансом в целом ее («Биографии Ф. И. Тютчева». — Н. В.) строе, это — место, где у тебя говорится об отвлеченной конструкции самодержавия в России (на стр. 194/5). Это предмет ужасно трудный и ужасно соблазнительный: если бы довелось мне толковать с Тобою о Твоем плане, я бы посоветовал бы Тебе не трогать эту струну. Еще не явилось, по моему мнению, художника, который играл бы на ней без фальши, — так она трудна. Есть предметы, — которые, может быть, до некоторого времени — поддаются только непосредственному сознанию и ощущенью, но не поддаются строгому логическому анализу, не терпят искусственной конструкции. Всякая формула дает им ложный вид и — прибавлю — дает повод, с той или другой стороны — к задним мыслям и недоразумением… Пробовал, помниться, покойный брат твой Конст<антин> Серг<еевич> делать конструкции этой идеи; пробовал как-то Катков в прежнем „Русском вестнике“, и все выходило тяжело, неловко, неистинно… Есть, подлинно, явления, которые лучше не возводить в конструкцию формулы… Мы чествуем, напр<имер>, прекрасный образ Юдифи, — но кому когда удавалось, не впадая в ложь и аффектацию, — установить теорию политического убийства?»25 Интересно, что в этот раз А. Ф. Аксакова присоединилась к мнению К. П. Победоносцева. «Mon ami, j’ai reçu aujourd’hui une lettre de Daria que je t’envoie, elle dit que la biographie passera, — писала она мужу. — Dieu le veuille, je le désire encore plus pour l’ honneur de la chose publique en Russie que pour toi. Voici encore une lettre de Pobedonozsef pour toi et une de maman. Je me suis permis de les lire et je trouve la remarque de Pobedonozsef sur le самодержавие trés judicieuse et vraie». (Перевод с фр.: «Мой друг, сегодня я получила письмо от Дарьи (Д. Ф. Тютчевой. — Н. В.), которое посылаю тебе, она говорит, что „Биография“ пройдет. Дай Бог, я желаю этого даже больше для чести общественного дела в России, чем для тебя. Вот еще одно письмо Победоносцева к тебе и одно от маменьки. Я позволила себе прочесть их и нахожу замечания Победоносцева [о самодержавии] весьма разумными и правдивыми».)26

Рассуждая в «Биографии…» об отличии понятия «верховенство народа» в русском самодержавии и в западной демократии, Аксаков, видя в первом «естественный закон», а во второй «ложь», предлагает такую «формулу» самодержавия: народ, учреждая власть, «добровольно обязывает самого себя повиновением»27, при этом совершая акт суверенитета и вместе с тем «великий нравственный акт самоограничения, самообуздания себя как целого и самообуздания личного „я“ в своих народных единицах». Власть, имея причину своего бытия в стране или народе, становится «служением этой стране или народу: вот идеальное, нравственное и в то же время естественное взаимное отношение этих двух элементов»28. Из этой формулы логически следует, например, 1612 г. с учреждением новой власти в России, с одной стороны, а с другой стороны, — западное общественное сознание, ввиду нарушения естественного права, было вынуждено противопоставить этому принципу «ложный принцип „Божественного права“, который вдобавок так часто употребляли во зло западные монархи»29. Скорей всего, именно этот вывод о «Божественном праве» цензорам, так же как и Победоносцеву, «дал повод к задним мыслям и недоразумением». Из издания 1874 г. он был удален, но прежде Аксаков дал пространное объяснение своим словам, предназначенное, чтобы его прочитали именно при дворе, так как в издание 1874 г. оно все равно не вошло. С точки зрения Аксакова, идею «Божественного права» западные монархии ввели, чтобы нивелировать узурпацию власти, а во время Французской революции это же право механически перенесли на верховенство народа. В России не было узурпации власти, а было « право , опирающееся на свободное, сознательное изволение всей Русской земли»30.

Свои соображения на тему отношения Церкви и государства и религиозной сущности власти И. Аксаков изложил еще в 1860-х гг. в неизданной статье, которая начиналась с красноречивого тезиса: «Самодержавие не есть религиозная истина или непреложный догмат Церкви. Это есть истина практическая, не имеющая никакого абсолютного значения, подлежащая всем условиям места и времени, имеющая все свойства истин относительных »31. В концепции Аксакова о российском самодержавии именно народ — источник власти, а православная вера налагает естественные ограничения на власть, попирание свободы совести и личной свободы человека, вмешательство государства в область веры народной и вообще в церковную сферу — это худшая из деспотий. С другой стороны, поскольку царствование — это служение народу, огромный смысл приобретает «молитва всенародная о благословении Божием при избрании царя или при восшествии царя на престол»32.

Еще раз И. Аксаков высказал эти же идеи о взаимоотношении власти и религии в 1884 г., в письме О. Ф. Миллеру по поводу его статьи «Церковь и Византийство». Аксаков убежден, что «в христианском мире государство не есть само по себе цель; над ним носится цель высшая, в отношении которой оно обретается в нравственно подчиненном отношении. Его призвание — упраздниться и уступить место Церкви, но до этого еще далеко, и пока человечество вынуждено жить компромиссами между идеалом и правовым порядком. <…> Этот идеал живет в русском народе (благодаря, между прочим, православию), вот почему ему так чужда законность, т. е. принцип юридический, вот почему и любит он единоличную власть с христианской совестью»33. Что касается оценки статьи О. Ф. Миллера, посвященной неприглядному разбору отношений византийской традиции по отношению к Церкви периода императора Юстиниана, который первый объявил себя «помазанником Божиим», то при том, что И. Аксаков, как было сказано выше, не разделял идею божественной природы власти, тем не менее, он запальчивым характером статьи Миллера остался недоволен. По мнению Аксакова, Миллер не учел три вещи: во-первых, нельзя поверхностно «обращаться с общественным мнением Церкви, плевать на него публично»34, во-вторых, «ругая Византию, не следует забывать, что все-таки ей обязаны мы принятием христианства.», наконец, в-третьих, «историю же надо судить с исторической точки зрения, мерить исторической меркой»35.

Исторический критерий И. Аксаков применял не только к отдаленной истории, но и к недалекой и творившейся на его глазах, пытаясь найти историческое объяснение актуальным событиям времени. В царствование Николая I, Александра II и Александра III проходила сознательная общественная жизнь Аксакова, он мог и интерпретировать переломные политические события в их правление, и оценить их личностные нравственные качества (в том числе и на основе непосредственного личного общения), и осмыслить их роль в истории России. Одна из попыток Аксакова исторической оценки правления Александра II представлена в неопубликованной статье периода издания газеты «День».

Считая, что «положение настоящего Государя в России образовалось несомненно под влиянием царствований его ближайших предшественников», Аксаков дает им краткие характеристики. Так, «короткое царство Павла поучительно, оно доказывает, как легко совершаются революции. Русские государи всегда были в большей опасности у себя во дворце, нежели вне его на улице или в толпе»36. Эпоха Александра I ознаменовалась победой над Наполеоном и «торжеством абсолютизма в России. Император сделался предметом боготворения; он спас религию и страну. Успех русской армии, умышленно преувеличенный, породил в народе убеждение, что он с этих пор непобедим, что ему назначена великая будущность; и что после того как русские побили французов, которые били всех других, ни один народ не может им противиться. Под влиянием этого-то заблуждения Россия так дерзко вступила в последнюю войну с союзными армиями»37.

Правление Николая, при котором проходило становление общественно-политических взглядов и накопление опыта у И. Аксакова, интерпретируется им довольно пространно: «Николай при своем вступлении на трон нашел абсолютизм в большом почете у большинства своих подданных. Конечно, была горсть людей, преданных своей земле, в которых он находил оппозицию и которые не приняли в расчет последствий царствования Александра. Страна была незрела и самодержавие — слишком сильно для самоотверженных декабристов 1825 года, и они понесли возмездие за свое преступление. Николай воспользовался этими попытками, чтоб утвердить суеверное обаяние и деспотическую силу своей власти. Общественное чувство было подавлено все поглотившим солдатством и усиленьем и расширеньем системы политического шпионства, приведшей с собой наказания, от которых содрогается человечество. Неудовольствие было запугано и подавлено военным деспотизмом или убаюкано обманчивым блеском Императорского величия, выставляемого с гор-достию напоказ дома и за границей. Николай не думал о том, что приготовляет путь падения абсолютизма, которому он был предан всей душой. Его политика одобряла систему обмана и лжи, под которой процветала подкупная бюрократия. Его обманывали и насчет положения финансов и даже насчет принципов, на которых была основана финансовая система. Его обманывали насчет действительного достоинства армии, которую он так тщательно формировал, и если б он дожил до мира 1856 года, он убедился бы, как ошибался в силе и достоинстве своей системы»38. Впоследствии правление Николая I Аксаков называл не иначе как «николаевщиной», считая откровенно глупыми восхваления Николаевской эпохи охранителями, например, князем В. П. Мещерским39.

В то же время И. С. Аксаков определял царствование Николая как высшую точку развития того типа «полицейского государства», который ввел Петр I. Так, отмечая в статье 1881 г. «О правильной постановке местного самоуправления», что Петр был «самый отчаянный идеалист» и «наименее казенный человек по своей личной природе», именно он породил «ту казенщину, которая глушила, глушит отчасти и до сих пор все живое и которая достигла своего апогея в царствование императора Николая. При всех высоких царственных качествах этого государя, дошло при нем до того, что в печатной инструкции военно-учебным заведениям сказано нечто странное для христианского общества, именно, что государь для подданного есть верховная совесть, чем как бы упраздняется личная совесть»40.

Характеристику Николая следует дополнить воспоминаниями А. Ф. Аксаковой, которая дала развернутый анализ его личности, подчеркнув, что «никто лучше него не был создан для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами. <…> Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он верил в нее со слепой верою фанатика, а ту безусловную пассивную покорность, которой требовал он от своего народа, он первый сам проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным воплотить в своей личности, идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он себя считал на земле. Его самодержавие милостью Божией было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верой совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии: сохранить этот догмат во всей чистоте на святой Руси, а вне ее защищать его от посягательств рационализма и либеральных стремлений века — такова была священная миссия, к которой он считал себя призванным самим Богом и ради которой он был готов ежечасно принести себя в жертву»41.

Психологически точно описывая внутреннюю мотивацию Николая, Аксакова приходит к тем же выводам, что и ее муж, возможно, и под его влиянием: «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него провидением, можно сказать, что Николай I был Дон-Кихотом самодержавия, Дон-Кихотом грозным и своенравным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещенный, хотя и лишенный широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни. Угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения — угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки»42.

«Личное» общение Аксакова с Николаем было сопряжено с известной историей четырехдневного ареста и дачи письменных ответов на вопросы, предложенные III Отделением. Разумеется, Аксаков знал, что его ответы будут читаться императором. Отметим, что формулировка понятия российского самодержавия («Народ смотрит на царя как на самодержавного главу всей пространной русской православной общины»43), данная Аксаковым, имела программный характер и не отвергалась в дальнейшем. Стоит обратить внимание и на то, что в характеристике личности Николая и принципов его правления муж и жена Аксаковы были единодушны, вплоть до текстуальных схождений. Вместе с тем в воспоминаниях Аксаковой обращает на себя внимание отсыл к образу Дон Кихота, с которым она сравнивает служение Николая идеалу самодержавия. Интересно, что она использует в письмах к мужу этот же образ и для характеристики самого И. С. Аксакова, подчеркивая идеализм его устремлений. Слова «идеал», «идеалист» всегда имели для Аксакова положительную коннотацию. В его представлении идеалистами были все без исключения славянофилы. Про себя же он, несколько оправдываясь, писал жене: «Худо было бы с человечеством, мой „верный Санчо“, если только Санчо жили на земле и не было Донкихотов! До какой пошлости и подлости упала бы она тогда! Но ты не Санчо и я не Донкихот. Донкихот борется с воображаемыми врагами; мы же боремся вовсе не с воображаемыми, но действительными врагами; комизм заключается только в нашем бесславии. Это все равно, если б кто вздумал бить кулачком своим в Кремлевскую стену, надеясь ее разрушить»44.

Вместе с тем, как позднее напишет И. Аксаков, «дело не в идеализме, а в содержании самого идеала!»45 Петр и Николай I тоже были идеалистами, значит, не достаточно личной нравственности самодержца, требуется осмысление и принятие им истинного идеала власти, исторически выработанного народом, соответствующего объединяющим нацию нравственным убеждениям, которые «не претят» «духовной природе русского народа»46. Петровские преобразования направили государство по заемному пути, в результате неизбежно возник естественный антагонизм между русским народом и «немецким» правительством, а от прежнего органического союза земли и власти осталась лишь идея самодержавия, которую народ сберег как залог будущего мирного перехода на путь строительства национального государства. Николай служил идеалу чуждого народному духу «полицейского государства». А общество, с точки зрения И. Аксакова, только зарождалось и в условиях подавления свободы слова не имело никакой силы.

Характеристику правления Александра II в упомянутой выше неопубликованной статье 1860-х гг. Аксаков начинает с того, что тот «нашел государство сгнившим. Было какое-то внезапное пробуждение мысли и честности в России после смерти Николая. Его сыну было все представлено в истинном свете, — и он увидал, что мир был жизненно необходим. Кредит русской армии был подорван, финансы расстроены, и реакция против политики его отца должна была разразиться с неудержимой силой.

Обстоятельства сделали бы из Александра филантропа, если б он и без того не был одарен человеколюбивым сердцем и всеми свойствами, нужными для благодетеля своей страны. Он заметил тотчас, что: реформы должны придти сверху, для того чтобы не пришли снизу, и он искренно принялся за реформы»47. Разумеется, «имя Александра II-го будет навсегда связано с уничтожением крепостного права, — считает И. Аксаков. — Никакое предубеждение Государя не могло бы остановить освобождение крестьян, хотя Александру II-му принадлежит высокая слава быть добровольным орудием в руках Божественного Учредителя такого великого благодеяния для России. <…> Потом следовали и другие реформы, хотя несколько тихо и отрывочно, как будто реформаторы колеблются иногда, испуганные появлением призрака деспотизма. Нерешительность, которою запечатлен путь реформ, видимо происходит от трудности примирить абсолютное правительство с широкими народными привилегиями, лучшими законами, правосудием и вообще с естественным развитием народа, освобожденного от страха рабства»48.

Для самого И. Аксакова царствование Александра II началось с энтузиазма по поводу значительных послаблений в отношении литературы, «когда много шлагбаумов снято с мысли и слова и русской литературе открыт больший простор для де-ятельности»49. В правление царя-освободителя Аксаков неустанно и подвижнически осуществлял пропаганду славянофильского учения, взращивая в России национальное самосознание, мечтая о постепенном переходе к национально-ориентированной власти, поскольку считал, что если этого не произойдет, государство, построенное по заемному западному образцу, вполне логично должно прийти через революцию к парламентаризму. Поскольку славянофилам именно в личности самодержца виделся залог реализации национального творческого потенциала, неслучайно Аксаков, хоть и дистанцируясь от двора, имел довольно много попыток непосредственного влияния на царя: это и ситуации высочайшего цензурирования аксаковских статей; объяснительное письмо царю по поводу неразглашения имени сотрудника «День», из-за которого издание было приостановлено; адрес Московской городской думы царю 1870 г. с ожиданием от него «простора печатному слову», «свободы церковной» и «свободы верующей совести»50; объяснение по поводу «Биографии Ф. И. Тютчева»; речи и адресы периода Балканского кризиса; речь по поводу решения Берлинского конгресса 1878 г., унизительного для России, с призывом к царю об исторической ответственности. Разумеется, сюда нужно отнести и влияние на царя через императрицу и ее окружение, которому оставалась близка А. Ф. Аксакова и после оставления двора. При этом ей приходилось мириться как со злословьем при дворе в адрес мужа («Если бы кто-нибудь сказал, что ты перевернул Ивана Великого вверх ногами, решат, что это ужасно, но что ты на это способен»), так и с его героической, но приводящей к страшным разочарованиям общественной деятельностью. При всем уважении к убеждениям своего мужа, А. Ф. Аксакова до конца жизни, по справедливому свидетельству В. С. Соловьева, не могла согласовать «государственный принцип славянофильства» со «здравым смыслом»51 и время от времени позволяла себе подтрунивать, разумеется, в сугубо личном общении над «разными способами спасения Родины», которые предпринимает Аксаков. Вместе с тем она всегда была на стороне своего мужа, восхищаясь его истинным патриотизмом и бескомпромиссностью в служении идеалу, несмотря на репрессии и утраченные иллюзии. Она видела, как не хватает ему свидетельств того, что его борьба не бесплодна, хотя бы таких, о котором она писала Е. Ф. Тютчевой 29 мая 1877 г. по поводу речи в заседании Славянского комитета

6 марта: «Je te raconterai un petite anectode amusante. En allant nous promener avant-hier soir mon mari et moi, nous entrâmes dans un champ defraises, où quelques paysans faisaient la cueillette. Je m’adressais au хозяин pour acheter une livre de fraises et lui commander ma provision pour faire de confitures. Nos arrangements faits, il nous demande le № de notre дача. Mon mari dit: № 10, Аксаков. Le paysan: Позвольте узнать, это Вы Иван Сергеевич. Это Вы написали эту славную речь. Et quand mon mari lui répond qu’il était est Аксаков, le paysan lui dit: Позвольте благодарить Вас, Иван Сергеевич, Вы настоящий русский человек, а если бы в России многие были похожи на Вас, то дела пошли бы лучше. Il nous raconte comme la police avait confisqué le discours dans le traktir où lit ses journaux à Moscou et comme quoi lui et bien d’autres avaient payé свои деньги rien que pour avoir une fois de droits de lire ce discours. Il nous raconte comme la police avait confisqué le discours dans le traktir où lit ses journaux à Moscou et comme quoi lui et bien d’autres avaient payé свои деньги rien que pour avoir une fois de droits de lire ce discours. Il ajouté: Говорят, дерзкая речь — нет, не дерзкая, а правдивая, разумная, не изменчиская [так!] речь Царю, а откровенная. Так следует говорить русскому человеку. Puis il se mit à questionner mon mari sur nos rapports avec l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse comme un homme, qui lit son journal quotidien et le comprend bien et il conclut en disant: Мы, славяне, все едины, только держаться нам вместе, никто нас не победит. Nous avons été fort étonnés et amusés et ce petit épisode m’a fait grand plaisir pour mon mari. (Перевод с фр.: «Я расскажу тебе забавную историю. Позавчера вечером мы с мужем отправились гулять, и мы вошли в поле, где несколько крестьян убирали урожай. Я подошла к хозяину, чтобы купить фунт клубники и заказать у него запас для варенья. Наши договоренности сделаны, он просит у нас номер нашей [дачи]. Мой муж говорит: „№ 10, Аксаков“. Крестьянин: „Позвольте узнать, это Вы Иван Сергеевич. Это Вы написали эту славную речь“. И когда мой муж ответил ему, что это он, Аксаков, крестьянин говорит ему: „Позвольте благодарить Вас, Иван Сергеевич, Вы настоящий русский человек, а если бы в России многие были похожи на Вас, то дела пошли бы лучше“. Он рассказал нам, как полиция конфисковала речь в трактире, где читает свои газеты в Москве, и как он и многие другие платили свои деньги только за то, чтобы как-то иметь право читать эту речь. Он добавил: „Говорят, дерзкая речь — нет, не дерзкая, а правдивая, разумная, не изменченская речь Царю, а откровенная. Так следует говорить русскому человеку“. Потом он стал расспрашивать моего мужа о наших отношениях с Англией, Австрией, Пруссией как человек, который читает свою ежедневную газету и хорошо ее понимает, и в заключение он сказал: „Мы, славяне, все едины, только держаться нам вместе, никто нас не победит“. Мы были очень удивлены и позабавлены, и этот небольшой эпизод доставил большое удовольствие для моего мужа».)52

Таким образом, с приходом к власти Александра III, казалось бы, сложились все благоприятные факторы: личная нравственность и патриотизм нового царя, к формированию умонастроения которого опосредованно, через жену, ее сестер, К. П. Победоносцева имел отношение Аксаков; предоставление ему газетной трибуны после большого перерыва; возникшее после празднования открытия памятника Пушкину убеждение, что труды его не прошли даром и общество достигло определенного уровня национального самосознания; появление в коридорах власти национально мотивированных высокопоставленных чиновников, вроде Н. П. Игнатьева. Все это подтолкнуло к попытке реализации славянофильской идеи сближения власти и народа на деле.

В горячей речи 22 марта 1881 г. по поводу цареубийства, опубликованной через неделю в «Руси», разъясняющей, в который раз, нравственные основания идеи самодержавия, Аксаков, подн имая вопрос о Земском Соборе, который являлся

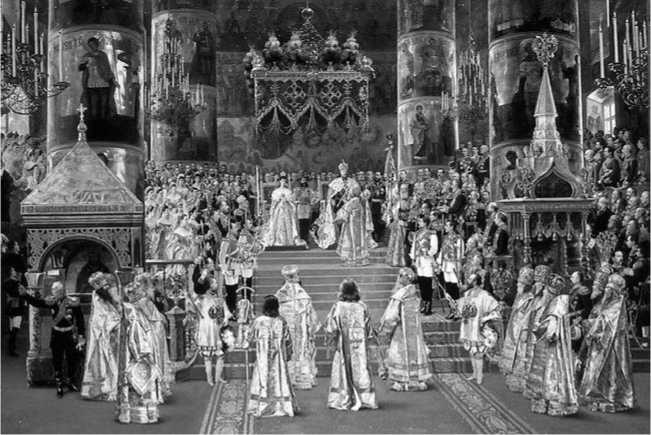

Коронация императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Худ. Ж. Беккер, 1883 г.

исторически обусловленной формой отношения земли и власти, категорически отвергал западные формы парламентаризма как неорганичные, ментально чуждые русскому народу: «Кто хочет причины, тот хочет и ее логических последствий; кто хочет западной конституции, тот не может отвергать и последнего слова западной политической жизни: социальной революции со всеми ее проявлениями»57. Однако Александр III, как рассказывает А. Ф. Аксакова, посчитал, что о Земском Соборе «в настоящее время преждевременно говорить», добавив, что «инициатива этих вещей может и должна исходить только» от него. Аксаков, видимо, воспринял эти слова как намек на зреющее положительное решение императора и естественным образом оказался на острие идеологического противостояния сторонников («самобытников») и противников («государственников») созыва Земского Собора накануне коронации Александра III58. Однако попытка И. Аксакова найти в правительстве деятельную поддержку славянофильским идеям о повороте к самобытным формам российской государственности оказалась неудачной. Восторжествовала точка зрения Победоносцева, которая сочувственно ретранслировалась Катковым, — что историческое развитие России имело поступательный цивилизационный характер, венцом этого развития стал послепетровский период и, если ничего не изменять, а положиться на промысел Божий, Россия будет спасена от потрясений.

-

Н. П. Игнатьев был смещен с должности министра внутренних дел. 7 июня 1882 г. Аксаков так объяснял ситуацию сестре, С. С. Аксаковой, еще находясь под впечатлением, связанным с отставкой Игнатьева: «Эта смена — торжество Победоносцева (обратившегося в ярого моего врага, считающего меня вреднее всех нигилистов), именно потому что я и в Бога верю и стою за самодержавие, но воюю против Петербурга et tout a que s’en suit59, Каткова и Кº. Ты, конечно, прочла гнусную статью Каткова

по поводу смены Игнатьева и назначения Толстого. Теперь начнется, без сомнения, преследование „Руси“ (которую Победоносцев с Кº предлагали запретить за 21 № , за ответ Каткову о Зем<ском> Соборе: было после статьи Каткова сделано цензурой распоряжение ни слова не говорить о необходимости З<емской> С<обора> ни pro ni contra, но я не захотел молчать и держаться буквы запрещения, напечатав свою статью, в которой касаюсь вопроса с исторической точки зрения. Но к счастью, сам Г<осударь> за меня вступился»60.

Таким образом, оставалась надежда на личное единовластное слово царя. В майские дни 1883 г. Аксаков окунулся в самую гущу коронационных торжеств, которые поражали воображение своей пышностью и великолепием. Торжество послужило поводом в очередной раз выразить Аксакову свои задушевные мысли об идеальном государственном устройстве на основе свободы, взаимной ответственности народа и власти и высокого объединяющего религиозного чувства. В духе русской литературы Аксаков не столько выражает поддержку царю, сколько дает ему наставление, хоть и выраженное внешне с верноподданническим пафосом. В центре этого наставления — призыв к независимой самобытной внутренней политике, основанной на свободе мнения и слова и отказе от заемной мертвой, не органичной народной жизни официальной иерархической системы: «Изжени ложь и лесть, — пафосно обращается Аксаков к помазаннику Божиему, — и всякое низкое угодничество или попросту подлость, так сильно разросшуюся в нашей официальной среде: да не молчит правда, но безбоязненно подъемлет свой голос и широким царственным путем идет в чертоги царевы, — иначе, минуя их, пробираясь кривыми окольными тропами, исказится она в самом существе своем и, как запретный плод, обрастет ложью и злом…»61 Статья, конечно, в первую очередь предназначалась для глаз царя и царского окружения, однако реакции не последовало, о чем с сожалением Аксаков сообщил жене: «О статье моей имею отзывы только от своих, граф. Соллогуб и т. п. Из высших сфер — никакого. Только Игнатьев в восторге»62. С течением времени Аксаков стал понимать, что новый царь не предполагает прислушиваться к голосу национального общественного мнения, напротив, с новым царствованием явственно наметились реакционные тенденции, так зримо напоминающие «николаевщину». В конце жизни Аксаков получил последний, оказавшийся смертельным удар, разбивший его веру в возможность видеть в царе личность, «наделенную человеческой душой и сердцем». После получения предостережения газете «Русь» с издевательской формулировкой в отсутствии у редактора «истинного патриотизма» Аксаков выступил с публичными разъяснениями на страницах своей газеты и обратился к Александру III с личным объяснением, на которое последовал не ожидаемый личный, а официальный ответ. По свидетельству О. Ф. Миллера, А. Ф. Аксакова считала, что ее мужа «убило окончательное разочарованье в том, кому вверена нынче судьба России и в честность и русское чувство которого он долго не переставал верить»63.

Таким образом, можно констатировать удивительную цельность представлений И. С. Аксакова об идеале русской власти. Когда он говорил, что «защищает самодержавие» и одновременно, что «такой защите рабы самодержавия не очень будут рады», одно не противоречило другому. Самодержавие признавалось исторически обусловленной формой правления, органичной нравственным представлениям русского народа, но в постпетровскую эпоху переставшей соответствовать национальному духу, принявшей форму «немецкого абсолютизма». Поэтому, защищая дух самодержавия, Аксаков критиковал власть и защитников власти за недостаток национального самосознания, сказавшийся в неразличении формы и содержания и абсолютизации принципа государственности. При этом Аксаков твердо стоял на платформе консерватизма, стремясь утвердить в обществе начала, которые способствовали бы социальному миру внутри страны и устойчивости государства.

Список литературы "Никто не посмелится мысленно бросить в меня грязный упрек за то, что я защищаю самодержавие": к вопросу об отношении И. С. Аксакова к российскому самодержавию

- Аксаков И.С. Письма А. Ф. Аксаковой. 1866-1886 // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 235.

- Аксаков И.С. Письма А. Ф. Тютчевой. 1865-1866 // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236.

- Аксаков И.С. Письма родным. 1849-1856 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1988. 654 с.

- Аксаков И.С. Письма родным. 1849-1856 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1994. 704 с.

- Аксаков И.С. Письма С. С. Аксаковой // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. Ед. хр. 68.

- Аксаков И.С. Письмо А. Д. Блудовой от 15-16 января 1862 г. // РНБ. Ф. 78. Ед. хр. 22.

- Аксакова А. Ф. Письма Е. Ф. Тютчевой 1874 г. // Мураново. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 311.

- Аксакова А. Ф. Письма Е. Ф. Тютчевой. 1877-1878 г. // Мураново. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 314.

- Аксакова А. Ф. Письма И. С. Аксакову. 1866-1886 // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 173.

- Аксаков И. С. Полн. собр. соч. Т. 5.: Государственный и земский вопрос. Статьи о некоторых исторических событиях. М.: В тип. М. Г. Волчанинова, 1886. 675 с.

- Аксаков И. С. Публицистические статьи. Черновики карандашом (писанные под диктовку?) рукою В. С. Аксаковой // ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 83.

- Аксаков И.С. Речь, произнесенная на чествовании С.Т. Аксакова 5 ноября 1857 г. // ИРЛИ. 10788. L XIII б.1.

- Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. Репринтное воспроизведение издания 1886 г. М.: АО «Книга и бизнес», 1997. 328 с.

- Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? / Сост., вступ. ст. В. Н. Грекова; подг. текста, примеч. В. Н. Грекова, Н. А. Смирновой; ред. Н. А. Чистякова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. 1008 с.

- Аксаков И.С. Собр. соч. Славянский вопрос. Кн.1 / Изд. подгот. А.П. Дмитриев и Д. А. Федоров; отв. ред. Б. Ф. Федоров. СПб.: Росток, 2015.

- Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика / Сост., вступ. ст. и коммент. А. С. Курилова. М.: Современник, 1981. 383 с.

- Бадалян ДА. «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х — первой половине 1880-х годов. СПб.: Росток, 2016. 360 с.

- БадалянД.А. Борьба вокруг идеи Земского собора // «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х — первой половины 1880-х годов. СПб.: Росток, 2016. С. 239-266.

- БадалянД.А. Книга И.С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева»: История создания и цензуры, реконструкция первоначального текста // От истории текста к истории литературы. М., 2019. С. 261-304.

- БадалянД.А. Цикл статей И.С. Аксакова об обществе: история цензуры и неопубликованные страницы // Третьи Аксаковские чтения. Мат-лы межвузовской науч. конф., посвященной 220-летию со дня рождения С. Т. Аксакова / Отв. ред. Л. А. Сапченко. Уфа, 2011, С. 103-113.

- БадалянД.А. Письмо И. С. Аксакова О. Ф. Миллеру от 5 июля 1884 года о статье того «Церковь и Византийство» // Христианство и русская литература. Сб. 8 / Отв. ред. В. А. Котельников и О. Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. С. 526-546.

- ВихроваН.Н. «Торжество Победоносцева и Каткова.»: Об идеологических разногласиях среди консерваторов по поводу созыва Земского собора в 1882 году в переписке И. С. Аксакова с женой // Русско-Византийский вестник. 2019. № 2. С. 164-176.

- И. С. Аксаков — Н. Н. Страхов. Переписка / Сост. М. И. Щербакова. Оттава, 2007. 192 с.

- Иван Аксаков в воспоминаниях современников / Сост., предисл. и коммент. Г. Н. Лебедевой; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. 544 с.

- Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Эпистолярный дневник 1838-1886гг. с предисловием, комментариями и воспоминаниями А. Ф. Аксаковой / Сост., подгот. текста, примеч., указатель имен Т. Ф. Прокопова. М.: Русская книга, 2004. Т. 3: Письма 1857-1886 гг. 608 с.

- Люди русской правды: Переписка И. С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1855-1886): Тексты. Комментарии. Адресаты / Под общ. ред. А.П. Дмитриева и Б. Ф. Федорова. СПб.: Росток, 2018. 672 с.

- Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма / Сост. и коммент. Ю. В. Климаков; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 624 с.

- Семья Аксаковых и Н.С. Соханская (Кохановская). Переписка (1858-1884) / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2018. 600 с.

- Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863-1864 годы. СПб., 1865. 311 с.

- Тесля А.А. Последний из «отцов»: Биография Ивана Аксакова. СПб.: Владимир Даль, 2015. 799 с.

- Тютчева А. Ф. Воспоминания: При дворе двух императоров. Дневник / Пер. с франц., вступл., указ. Л. В. Гладковой. М.: Захаров, 2017. 592 с.