Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве

Автор: Шевченко Ю.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (25), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522517

IDR: 14522517 | УДК: 902.032

Текст статьи Нижние ярусы подземного Ильинского монастыря в Чернигове, игумены обители и "иерусалимский след" в пещерном строительстве

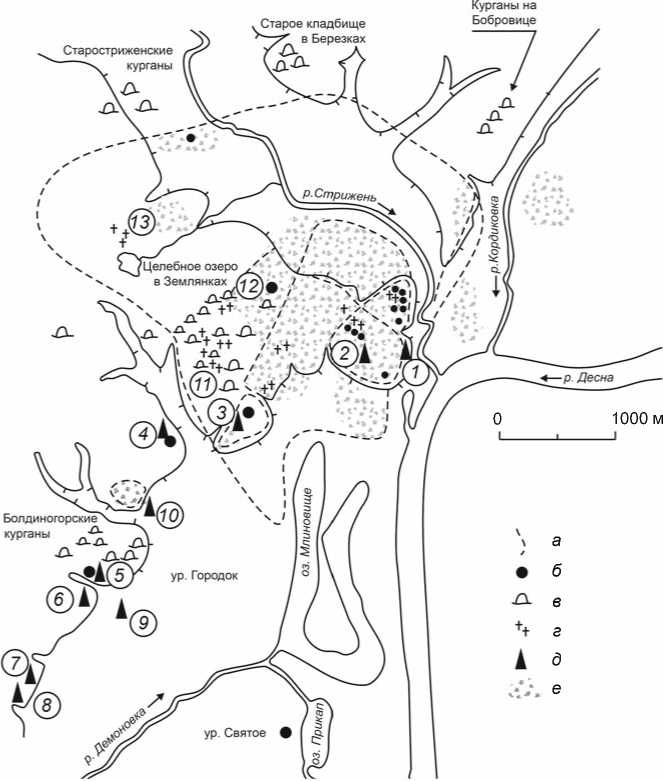

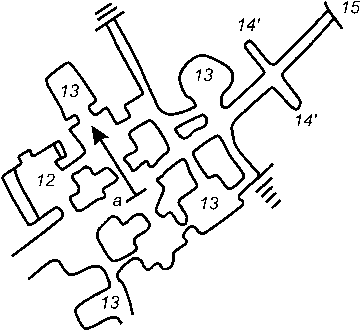

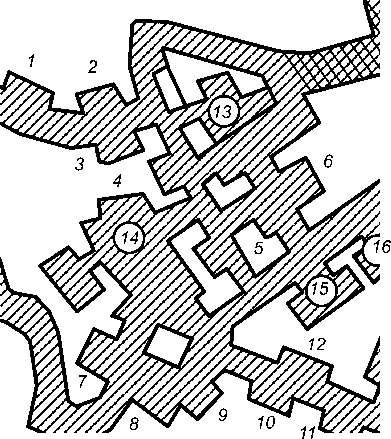

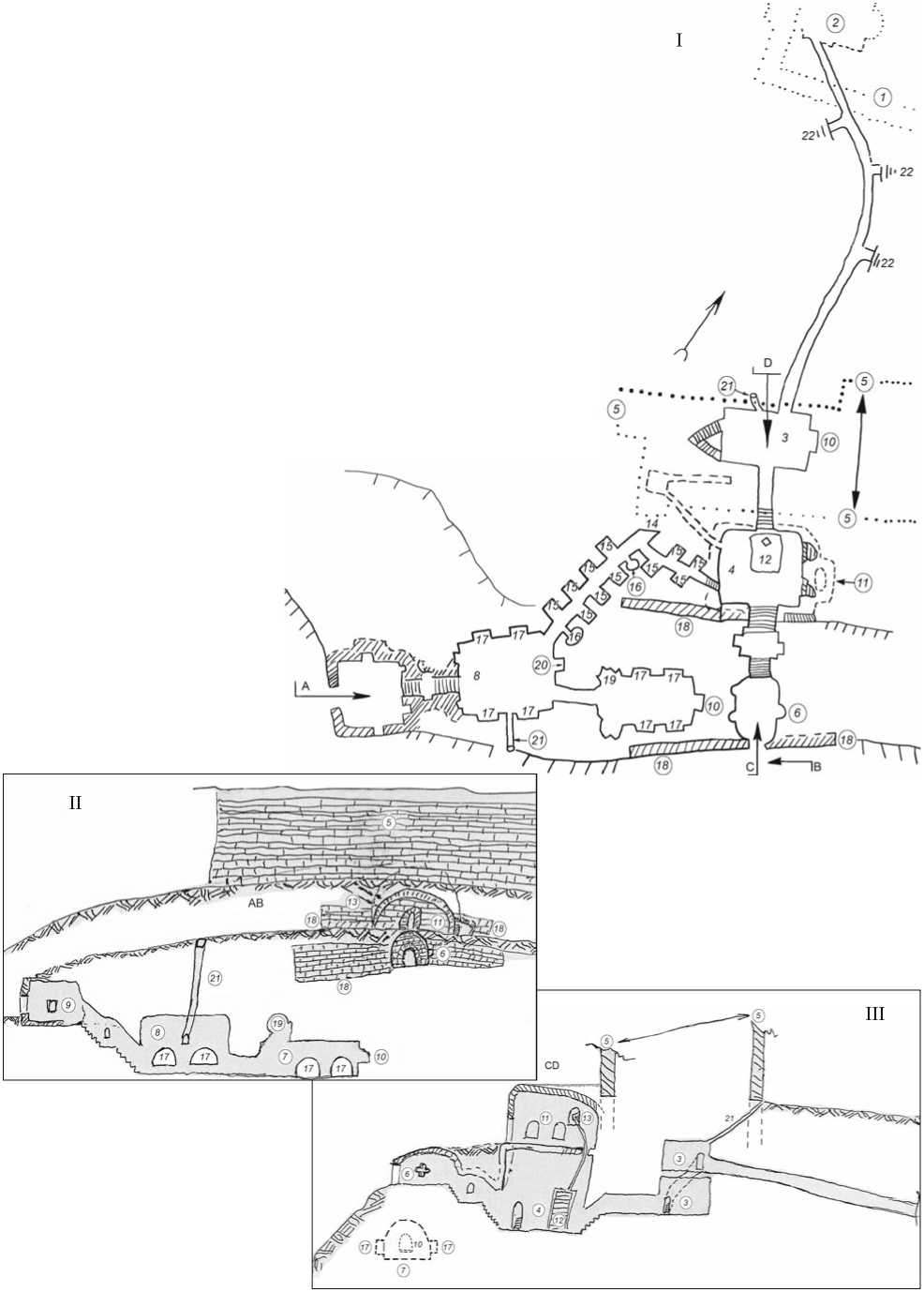

Рис. 1 . Схема Чернигова начала II тыс. н.э.

а – древнерусские оборонительные сооружения; б – наземные монументальные храмы домонгольского времени; в – курганы и курганные группы; г – грунтовые погребения X – начала XI в.; д – входы в пещерные комплексы; е – культурный слой X в.

1 – входы в подземные сооружения под Черниговской крепостью XVII в. (территория древнерусского кремля-детинца XI–XIII вв.); 2 – подземные сооружения Черниговской крепости, обложенные “литовским” (желобчатым) кирпичом XVII в. (раскопаны А. Верзиловым в 1886 г. [Верзилов, 1889, с. 4] к западу от Спасского собора, на территории древнерусского детинца); 3 – пещерные комплексы Елецкого Болдиногорского монастыря Успения Пресвятой Богородицы; 4 – пещерная галерея у древнерусского храма на ул. Северянской (между Елецким и Ильинским монастырями); 5 – комплексы пещерных сооружений (Антониевы пещеры) у древнерусской Ильинской церкви – Ильинский подземный монастырь; 6 – три пещерных комплекса в склоне напротив Ильинского пещерного монастыря; 7 – Алипиевы пещеры первой четверти ХХ в.; 8 – Лаврентиевы пещеры первой – второй четверти ХХ в.; 9 – провал в пещерной галерее в ур. Городок; 10 – пещерный скит древнерусского времени; 11 – Черная Могила с прилегающим некрополем X в.; 12 – Пятницкая церковь “на Торгу” с т.н. курганом княжны Церны (Черной);

13 – территория “красного двора” черниговских князей.

из “индийского” сердолика,* малоазийские, центрально- и южно-азиатские по происхождению [Де-

* Такие же бусы найдены в Салтовском могильнике VIII–IX вв. (4 шт.) на территории Хазарии, могильниках Бежта VIII–IX вв. (7 шт.), Борисово VIII–IX вв. (23 шт.), Чир–Юрт VI–VII вв. (3 шт.) на Северном Кавказе и могильнике Бакла VI–VII вв. (3 шт.) в Крыму.

опик, 1963, c. 135–137, рис. 5, 8 , табл. 3, 8 ]. В христианских погребениях Болдиногорско-го некрополя найдены также восточно-средиземноморские по происхождению округлые ярко-красные бусы из “сирийского” сердолика [Шкропил, 1905, с. 13, 24; № 44, 98; рис. 9]. Такие же бусы обнаружены и в других грунтовых могилах на территории Чернигова, которые перемежаются с курганами на огромном пространстве некрополя, протянувшегося к северо-востоку от Черной Могилы (рис. 1, 11 , 12 ). Они датируются по аналогам из стратифицированных памятников Восточной Европы и комплексам с нумизматическими индикациями IX – началом XI в. [Сохацкий, Валькова, 1995, c. 140–143].

Сопроводительный инвентарь христианских погребений на Болдиногорском курганном некрополе представляли украшения, локализовавшиеся в основном в женских могилах, а также ножи, что отличало черниговские погребения от киевских, в которых вместо ножа обязательной составной частью женского погребения были ножницы. Одна из найденных в Болдино-горском христианском (женском) погребении лунниц была перламутровой; из этого материала на протяжении всего средневековья традиционно делали иерусалимские иконки и подвески. Лун-ница имела “золотое колечко*, продетое в отверстие для подвешивания” [Рыбаков, 1949, c. 19]. Среди перламутровых изделий, появившихся в Восточной Европе после первого крестового похода и создания Иерусалимского королевства в конце XI в., аналогов этой лун-нице нет. К подобным, но более поздним “реликвиям пилигримов” относится перламутровый крестик

XII–XIII вв., найденный в Старой Рязани близ Борисоглебского собора [Беляев, 2003, с. 492, 507, рис. 3]. В составе инвентаря из некрополей у самых стен Саркела имеются многочисленные нательные кресты [Артамонова, 1963, с. 34, 58, рис. 25, 46], в погр. 6, 8, 11, 39 (насыпь 19/1), 80, 143, 156, 222 (насыпь 17/10) встречаются обломки перламутровых “подвесок” [Там же, табл. I, III]. Продолговатые полоски перламутра в трех Саркелских некрополях также могли быть вставками в деревянных (кипарисовых) крестиках. Характерно, что нумизматические индексации из этих могильников датируются “русским периодом” в истории города и относятся не к Саркелу, а к Белой Веже (1055 г. – византийская монета из погр. 80 из насыпи 17/10; 1081–1118 гг. – серебряная византийская монета из могильника у юго-западной стены; рубеж XI–XII вв. – медная монета из насыпи 17/10).

“Трехрогое” оформление нижнего “серпа” лун-ницы из Болдиногорского курганного некрополя Чернигова ассоциируется с “трехрогими” подвесками эпохи Великого переселения народов [Карго-польцев, Бажан, 1993, c. 113–122]. Занесенные на северные берега Средиземного моря “трехрогие” лунницы бытовали, например, на Адриатическом побережье до IX в. Они встречаются на западе Балканского полуострова в арберийских могильниках Круя, Дерьян, Крепость Дальмаца, Букли, Сигени-Радолиште, Лезна и Сент-Эразм в Охриде [Шевченко, 2002 г., с. 297–298, рис. 28, 8 ; 31, 1 ]. Эти украшения могли быть прототипами перламутровых иерусалимских изделий такого же облика на исходе раннего средневековья (VIII–X вв.). Можно предположить, что украшения из раковинного перламутра, подобные найденным в Болдиногорском кургане, в IX–X вв. распространялись из Святой земли с прочими реликвиями и палестинскими евлогиями (бутыли для святого елея). На исходе раннего средневековья “трехрогие” лунницы, как и аналогичные украшения, относящиеся к эпохе Великого переселения народов, символизировали победу идеи Троицы в Никео-Цареградском символе веры с 380-х гг., после Вселенского собора Церкви в Константинополе. Лунница из черниговского кургана по фактуре перламутра восточно-средиземноморская; скорее всего, она, как и большинство перламутровых иконок, была сделана на Ближнем Востоке [Долгален-ко, 2002, с. 13; 2003, с. 24–26].

Таким образом, именно на территории, примыкающей непосредственно к Ильинскому пещерному

Рис. 2 . Ильинская церковь 1072 г. у одного из входов в подземный монастырь. Первоначальный вид. Графическая схема-реконструкция гравюры А.С. Саранчова, 1969 г.

монастырю, расположено самое раннее христианское кладбище Чернигова [Шевченко, 2004а, c. 158–160]. Его появление следует связывать с функционированием христианского храма: могильник этого времени можно рассматривать как погост при храме, каковым могла быть пещерная церковь, поскольку наземная Ильинская была построена здесь только к 1072 г. (рис. 2). Данное христианское кладбище появилось, судя по датам вещей из погребений, еще до общегосударственной акции крещения Руси, не позднее середины Х в.

Среди упомянутых грунтовых могил недалеко от самого большого из известных древнерусских курганов – Черной Могилы (см. рис. 1, 11 ) – отмечены погребения в ямах с заплечиками; они отличаются богатым набором стеклянных (пастовых) разноцветных бус. Такие же бусы были обнаружены в изолированном могильнике на территории города [Казаков, 1989, c. 86–87], близ “красного двора” черниговских князей (см. рис. 1, 13 ) [Шевченко, 2002а, c. 95–105]. Пастовые бусы (в основном сирийского и египетского производства, имеющие многочисленные аналоги [Львова, 1959, c. 323–328, рис. 5, 1 , 2 , 5 ; 6, 4 , 5, 7– 9 , 12 – 14 ; 7, 7 , 8 , 10 , 14 , 15 ; Щапова, 1956, c. 165–179]) и конструкции ям характерны для аланского компонента в составе алано-болгарского населения на территории Хазарского каганата Х в. (салтовская культура) [Ковалевская, 1981, c. 83–96, 224–228]. Судя по инвентарю и типам могил, аланы стали переселяться в Чернигов не позднее чем в середине Х в.; к этому времени относятся зафиксированные на территории города их погребения, аналогичные северокавказским. Следовательно, пещерную христианскую обитель могли основать выходцы из Алании, которую в 932 г. хазары вынудили отречься от православия. В то время православные беженцы из Алании могли двигаться к Киевской метрополии (об этом патриарх

Фотий сообщал еще в “Окружном послании” 867 г.). Приток православного населения из Алании относится, учитывая даты бус из грунтовых черниговских погребений, к годам пребывания и правления в Киеве равноапостольной княгини Ольги, покровительствовавшей христианам.

Расположение христианского некрополя Х в. непосредственно над Ильинским пещерным монастырем позволяет синхронизировать существование в данном месте подземной христианской обители с ее пещерными храмами и функционирование могильника. Могильник являлся погостом пещерной церкви, которая несомненно была в подземной обители. Поэтому не случайно, что крещение черниговцев 30 августа 992 г. происходило не у стен древнего города (см. рис. 1, 1 , 2 ), а в 3 км от заселенной территории [Шевченко, 1999, c. 9–22; Шевченко, Богомазова, 2003, с. 241–260], напротив пещерного монастыря в протоке Десны (оз. Прикал) в Святой роще (см. рис. 1, 5 , 6 , 9 ). Наличие христианской киновии в пещерном монастыре определило место проведения исторической акции в Чернигове.

Подземный монастырь функционировал весь домонгольский период с незначительными перерывами, которые по сопоставлению дат следов замыва в пещерах с канвой событий определяются 1094–1097, 1147–1169 и 1210–1214 гг.

После 1069 г. в эти пещеры из Черниговского Елецкого Успенского монастыря Богородицы (см. рис. 1, 3 ) перебрался протостратор (основоположник) всего русского монашества преп. Антоний Печерский [Шевченко, 2002в, с. 110–139]. До 1072 г. либо он, либо один из его сподвижников являлся игуменом в обители. Не исключено, что в данный период в Ильинском подземном монастыре Чернигова был пострижен Феоктист (возможно, его крестильное имя Илия), ставший позднее архимандритом КиевоПечерским (к 1106 г.), а в конце своего земного пути (ум. в 1123 г.) принявший архиерейскую кафедру в Чернигове (1106/1108 г.).

Юго-восточная часовня, примыкающая к восточной части южной стены Спасского собора – кафедрального храма Чернигова, – скрывает граффити, читаемые по-разному, но абсолютно точно содержащие имя – Илия. По мнению С.О. Высоцкого, исследовавшего граффити на стенах собора Софии Киевской, в надписи на Спасе речь идет просто об обеде (торжественном пире), который дал некий Илия в день св. Юрия (Георгия). В Илие исследователь видит архиепископа Новгородского Иоанна, который “мог носить мирское (крестильное. – Ю.Ш. ) имя Илия”, заехавшего в 1169 г. к Черниговскому Спасу по пути к митрополиту в Киев [Висоцький, 1984, с. 92–96].

Обе часовни (юго-восточная и северо-восточная) пристроены к стенам храма и сложены из той же плинфы, что и стены самого Спасского собора (Борисоглебский собор в 1118–1120 гг. строился из другого кирпича). Сходный кирпич использовался при возведении около северо-западной башни Спаса однокамерного терема, который появился при детях Святослава Ярославича (не позднее 1076 г.). Несколько иной, хотя и похожей, была плинфа Ильинской церкви [Иоаннисян, 2003, с. 20–34], построенной, согласно местному церковному преданию, к 1072 г. Можно сделать вывод, что погребальные часовни Спаса были сооружены вскоре после завершения строительства самого собора и задолго до конца столетия, когда с Олегом и Давидом Святославичами пришли новые мастера, использовавшие плинфу иных стандартов [Там же, с. 20–34].

Имя Илия в надписи на стене храма обозначает если не церковь во имя этого пророка, то ее возможного ктитора-храмоздателя из окружения князя Святослава Ярославича и прямо соотносится с Антонием, переселившимся в пещеру, около которой была возведена Ильинская церковь. Тогда в надписи: мча арнла оу кгдль обђ (“месяца апреля, когда [которую] делал для обета”*) далъ (у) (И)лья 7ЪПЪ NА. Часть фразы “у Илия” вполне может означать “у стен этого храма”. Без отдельных знаков и слов, допускающих проблематичные и поливариантные разночтения, граффити выглядят следующим образом: мча арнла оу кгдль обђ далъ (у) (И)лья 7ЪПЪ NА стго Юрья (_)(_)оу себе дом(у) (и) (з)нал Н(и)конъ і (о)н ма(л) (б)(т)(и) дома и имеют следующий смысл: “В месяце апреле, когда обет дал (...у) Илья себе на св. Юрия, идя [к] себе домой… и знал Никон [о том] и должен был быть у себя дома”. Вся запись могла относиться к человеку, построившему храм Илии и носившему такое же имя, например Феоктисту, до его рясофорного пострига, когда крестное имя могло быть тезоименным библейскому пророку Илии. В надписи могло быть утрачено начертание имени (например, Антоний) “давшего у [храма] Илии себе обет на св. Юрия” вернуться домой. В любом варианте прочтения в надписи засвидетельствовано обещание (“обет”) идти к себе домой, обещание, о котором “знал Никон, который тоже должен был оказаться дома”. Поскольку сокрытие надписи на стенах Черниговского Спаса произошло при возведении пристройки часовни в 70-е гг. XI в., это имя могло принадлежать только Никону Великому. “Домом” для Никона был Печерский монастырь Киева. Идти, видимо, предстояло именно туда, в обитель, вынужденно покинутую из-за притеснений Изяслава Ярославича в 1069–1072 гг. Изгнание Изяслава из Киева (1073 г.) открыло Никону дорогу “домой”, где он должен был дождаться Илии (чтобы постричь его в мантию под именем Феоктиста?) или самого Антония, имя которого утрачено в надписи. Но в последнем варианте прочтения оказывается упомянутым храм Илии в Чернигове на входе в пещеры.

Граффити, упоминающие имя Никона (при всех вариантах чтения), отно сятся ко времени между 1069–1073 гг., а часовни-усыпальницы, скрывающие этот текст, были пристроены к собору сразу после установления в Чернигове церковной власти митрополита, упомянутого на Черниговской кафедре в 1072 г. [Щапов, 1992, с. 17–21]. Граффити, повествующие о Никоне, проходившем через Чернигов в Тмутаракань и обратно, и об Илии (храм и/или храмоздатель церкви во имя этого пророка), составлены, скорее всего, от имени преп. Антония одним из его ближайших соратников, если не им самим. Вполне возможно, что автором был воспитанник Греческого Афона (как и Антоний): в надписи есть греческие буквы. Если исходить из этого предположения, то надпись повествует о возвращении в Киево-Печерский монастырь после перехода на Киевский стол Святослава Ярославича самого Антония Печерского. Указанные в надписи апрель и день св. Георгия по времени практически совпадают с этим событием. Граффити на стене Черниговского Спаса оказались не единственной эпиграфической находкой, имевшей отношение к пещерам.

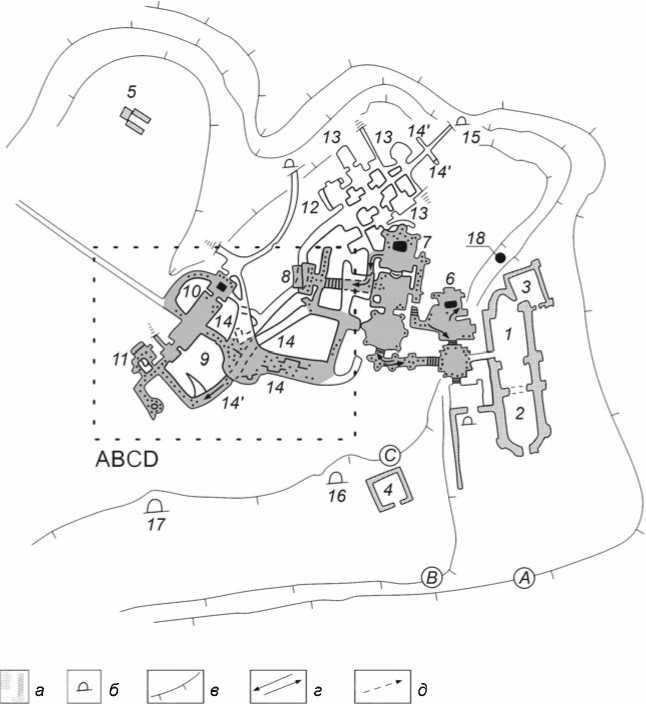

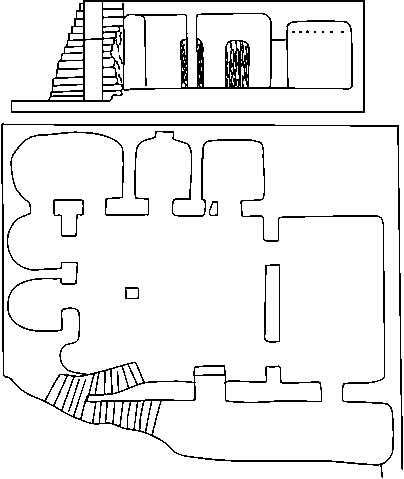

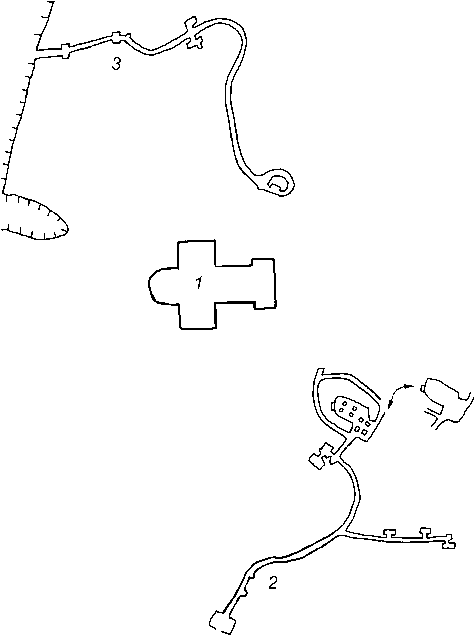

К по следней трети XI в. относятся наиболее ранние находки из пещерного монастыря при наземном храме Илии [Руденок, 1992, с. 48, рис. 4, 7 , 10 ]. Материалы XI–XII вв. из раскопа 1996 г. на одном из входов в пещеры Ильинского комплекса (рис. 3, 17 ) были блестяще стратифицированы по слоям и типам Т.Г. Новик. Начало функционирования данного входа в подземный комплекс отно сится не позднее чем к концу XI в. Находки на этом участке

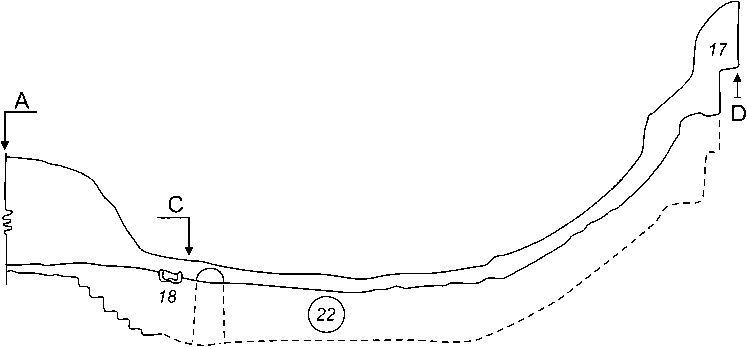

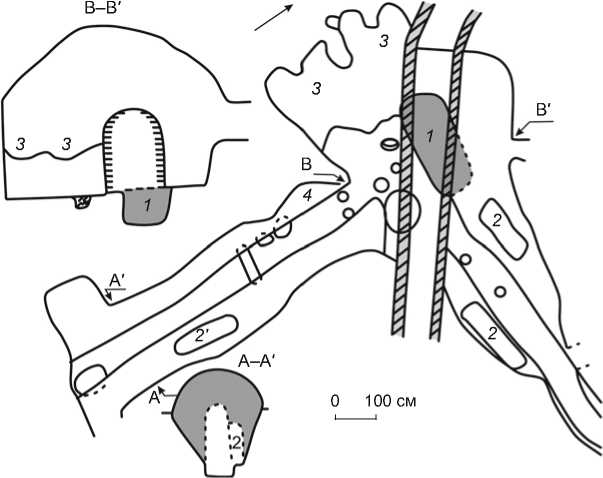

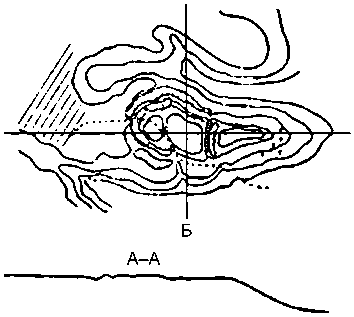

Рис. 3 . Схема Антониевых пещер при Ильинской церкви в Чернигове.

a – наземные объекты; б – входы в Ильинский подземный монастырь (Антониевы пещеры); в – высотная отметка склонов Болдиной Горы ( А – подошва склона; В – уровень вторичной подсыпки насыпной террасы, примыкающей к склонам природного кряжа; С – верхняя кромка плато надпойменной террасы); г – древние обвалы подземных коридоров; д – подземные помещения пещерного монастыря по плану 1783 г., составленному при генерал-аншефе А. Кречетникове.

1 – Ильинская церковь (1072 г.); 2 – притвор-пристройка (1649 г.); 3 – церковная ризница (пристроена в XV в.); 4 – часовня над склепом начала XIX в., достроенная к 1911 г. как колокольня; 5 – могила писателя М.М. Коцюбинского и его жены на погосте Ильинской церкви; 6 – подземная церковь преп. Антония Печерского (с выраженной трехчастной плановой структурой: притвор, наос, алтарь); 7 – трехчастная (притвор, наос, алтарь) подземная церковь Похвалы Богородицы (с 1860 г. упоминается как храм во имя св. Феодосия); 8 – часовня с “гробницей”; 9 – древнерусская часовня с погребениями (в локулах и арка-солиях); 10 – двухчастная (наос, алтарь) подземная церковь преп. Николы Святоши (притвор не выражен); 11 – келья преп. Антония Печерского; 12 – келья затворника на нижнем ярусе пещер; 13 – кельи-затворы, ставшие погребальными криптами; 14 – погребения в нишах-аркасолиях; 14' – погребения в локулах; 15 – выход на поверхность из нижнего яруса, обложенный кирпичом в XVII в.; 16 – пещерные галереи и келья XI–XIV вв. (раскоп 1995 г.); 17 – пещерные галереи и “келья Иова” (XI в.) с кимитирием XII в. (раскоп 1996 г.); 18 – шурф гидрогеологов и геофизиков к востоку от апсиды Ильинской церкви, вскрывший на глубине ок. 5 м остатки культурного слоя и керамику времен Киевской Руси (в рухнувшей пещерной галерее).

характеризуют ежедневный быт монаха-подземно-жителя Иова, чье имя упомянуто в двухстрочных граффити (до сих пор не опубликованных) на стене у подземной локулы в непосредственном соседстве с пещерной монашеской кельей, где упомянутый Иов, видимо, и жил.

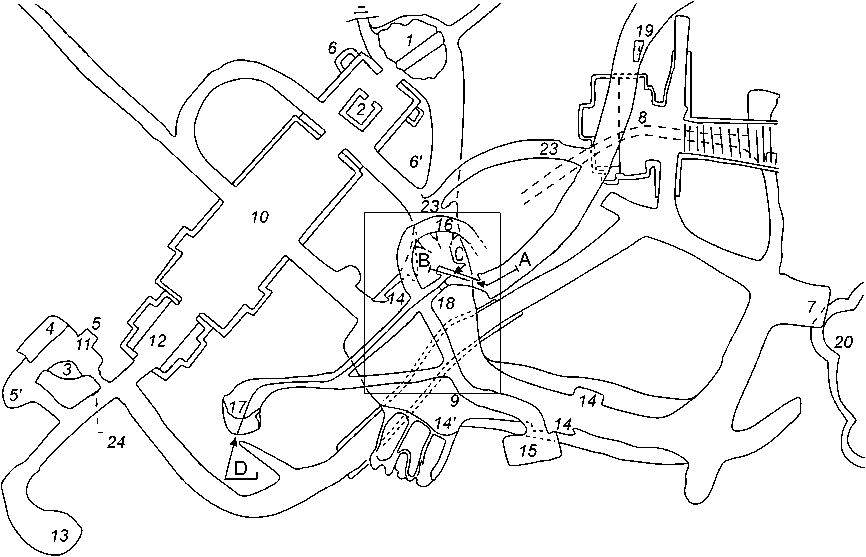

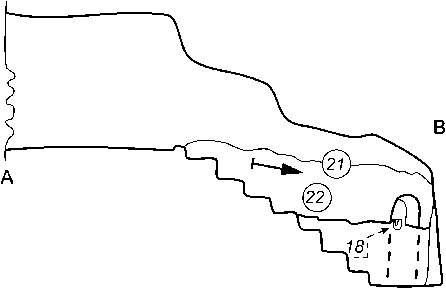

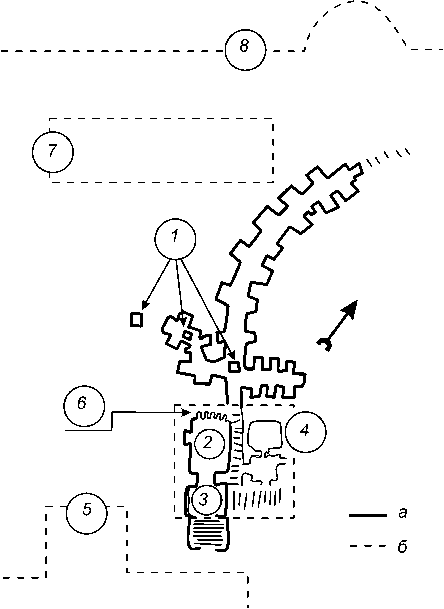

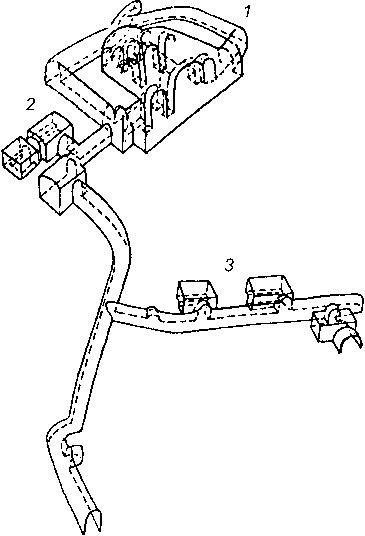

Рис. 4 . Схема самой глубокой системы подземных коридоров и помещений Ильинских пещер, открытой в 1970–1971 гг. под руководством Н.В. Юрковой при участии В.Я. Руденка и Ю.Ю. Шевченко.

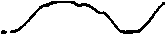

Сплошной линией показаны галереи нижнего яруса, лежащие под разместившейся выше древнерусской часовней с погребениями, которые обозначены пунктиром. На врезке – схема подземелий, где проводились работы 1970–1971гг.

1 – глыба, просевшая вместе с участком подземного хода из-за обвала каких-то нижележащих помещений; 2 – престол в алтаре подземной церкви преп. Николы Святоши; 3 – земляная “столешница” в келье преп. Антония Печерского; 4 – земляная лежанка в келье преп. Антония; 5 – ниша-жертвенник (?) в келье преп. Антония; 5' – ниша для молитвы при келье преп. Антония; 6 – ниша-жертвенник в алтаре церкви Николы Святоши; 6' – ниша-дьяконник в алтаре церкви преп. Николы Святоши; 7 – помещение, “отрезанное” стенами притвора-ротонды храма Похвалы Богородицы; 8 – помещение с гробницей (построено во время ремонта в 1782 г.?); 9 – древнерусская часовня с погребениями; 10 – наос церкви Николы Святоши; 11 – келья Антония Печерского; 12 – при-входовый тамбур с двумя боковыми приступками-“скамеечками” в церкви Николы Святоши; 13 – “камера столба” (для привязывания бесноватых); 14 – погребения в нишах-аркасолиях; 14' – погребения в локулах; 15 – камера с “крестовым сводом” на самых глубоких уровнях нижнего яруса; 16 – ход из самых глубоких уровней нижнего яруса, идущий по спирали вниз (с уходящими от южной стенки вниз отверстиями-“отдушинами” в какое-то еще более глубокое помещение); 17 – галерея, поднимающаяся вверх с самых глубоких уровней нижнего яруса к галерее, выходящей из древнерусской часовни ( 9 ) к келье Антония Печерского ( 11 ); 18 – погребение новорожденного младенца в легком деревянном гробике в самых глубоких галереях нижнего яруса пещер; 19 – погребение пятилетнего ребенка в галерее нижнего яруса; 20 – притвор храма Похвалы Богородицы; 21 – засыпка в нижних галереях, извлеченная в процессе исследований; 22 – уровень засыпки, остававшейся во время исследований в 1970–1971 гг.; 23 – галерея, идущая вверх к “диаконовскому” выходу из алтаря церкви Николы Святоши; 24 – место расположения граффити “ здЂ … Б … а … к … Антония ” при входе в келью преп. Антония Печерского.

Еще одни граффити отмечены около входа в келью Антония Печерского (рис. 3, 11; 4, 3, 4, 5, 5', 11). По определению исследователя граффити на стенах Софийского собора в Киеве С.О. Высоцкого, запись “здЂ… б(ыста)… … к(е)л… Антония” относилась к концу раннего или началу позднего средневековья (XV–XVI вв.). Если первая часть надписи может быть интерпретирована по-разному (например: “здесь Богородица благослови… Антония”)*, то имя, свидетельствующее о принадлежности кельи, читается абсолютно четко – “Антония”.

В XII в. на участке пещер у кельи Иова (см. рис. 3, 17 ) наступил “какой-то период запустения”; он представлен “несколькими слоями замыва из глины и серой супеси мощностью 0,6–0,65 м, очень плотных” [Новiк, 1999, c. 10]. Позже здесь был проложен новый подземный ход, прорезавший древнерусскую печь. Эта печь находилась, вероятно, также в подземном помещении, оказавшемся у поверхности в результате постоянного “оплыва” и осыпания верхней кромки оврага (такие печи в подземных помещениях упомянуты в “Слове об Исакии Пещернике” в “Киево-Печерском патерике”).

Следы замыва отмечены в пещерных помещениях и на входах, открытых в 1995 и 1996 гг. (см. рис. 3, 16 , 17 ). Они очень напоминают следы, отмеченные в основном комплексе Антониевых пещер при Ильинской церкви и непосредственно на “основном” входе из наземного храма (см. рис. 2; 3, 1 , 6 ). Это значит, что все пещерные комплексы, в которых отмечены данные отложения, соединялись с прочими и нижележащими подземными пустотами Ильинского подземного монастыря в единый пещерный лабиринт, а у проточной воды были и путь стока, и базис эрозии, без чего не могли отложиться осадки временных водных потоков. Во вскрытых на склоне кельях, ставших кими-тириями (см. рис. 3, 17 ), или в просто заброшенных помещениях (см. рис. 3, 16 ) слои, принесенные временными водными потоками [Василенко, 1999, с. 9], напластовались под углом в 30° и направлены куда-то в глубину горы. Такие же осадочные слои, принесенные проточной водой, прослеживаются за алтарем церкви Николы Святоши (рис. 4, 1 ), в галерее, ведущей от заалтарных пустот в погребальную часовню с локулами и аркасолиями, и в самой часовне (см. рис. 4, 1 – 9 ), а также в галерее, ведущей в притвор церкви Похвалы Богородицы (рис. 4, 9 – 20 ). Отложения временных водных потоков, залегающие здесь под углом на порядок меньше, свидетельствуют о формировании слоев под влиянием проточной воды.

Базисом эрозии для стекавшей воды являлся уровень грунтовых вод, к которому “впритык” подходили самые глубокие подземные пустоты (обнаружены в ходе исследований в 1970–1972 гг.), образованные хорошо проницаемыми для воды отложениями, впитывающими воду, как губка, и даже натягивающими ее снизу, как промокашка, что и создавало базис эрозии, без которого не было бы ни проточной воды, ни отложений, принесенных сточными водами. Этим свойством нижние слои, в которых вырыты самые глубокие галереи и помещения, отличались от лессов, суглинков и флювиогляциалов, образующих стены и основания (пол) пещер, найденных в 1995 и 1996 гг., и других коридоров и помещений, расположенных в верхних ярусах Антониевых подземных сооружений, вырубленных в таких же лессах и лессовидных суглинках, – для воды почти непроницаемых. Поэтому вода не могла быстро “впитаться”, если попадала в вырубленную исключительно в лессе пещеру. Она искала выход, стекая все глубже, и, стремясь вниз, оставляла слой замыва. Пещера должна была проходить еще и значительно ниже, по залегающему там водопроницаемому слою, т.е. быть достаточно протяженной и по горизонтали, и по вертикали.

Наиболее глубокие галереи Ильинских пещер были вскрыты в 1970–1971 гг. по “Открытому листу” Института археологии Академии наук Украины, выданному Н.В. Юрковой. Исследования, санкциони-

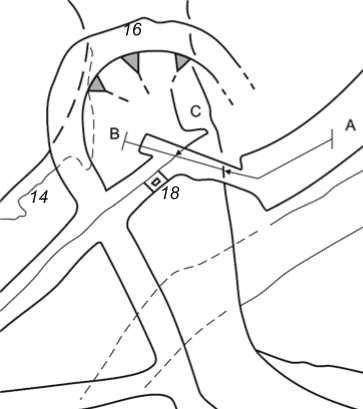

Рис. 5 . Схема нижнего яруса пещер при Ильинской церкви в Чернигове. Стрелкой указана алтарная стена с нишей над погребальным склепом. Усл. обозн. см. на рис. 3.

рованные АН и Госстроем Украины, почему-то были запрещены тогдашним директором Черниговского архитектурно-исторического заповедника. Поэтому раскопки проводились ночью, в тайне от музейной администрации, но при помощи научных сотрудников заповедника [Шевченко, 1993, c. 44–47; Руденок, 1999, c. 19–21]. Группа Н.В. Юрковой определила планиметрию наиболее глубоких уровней нижнего яруса. Первое, что попалось в раскопе (рис. 4, АВ) в руки В.Я. Руденку, члену группы Н.В. Юрковой, – довольно редкая для средневековья проушная кирка с обухом (находка не опубликована), видимо, позднесредневековая. Следы работы этим инструментом зафиксированы на юго-западной стене кельи на нижнем ярусе (см. рис. 3, 12 ; 5, 12 ). Тем же инструментом пробивалась галерея наверх (см. рис. 4, 23 ) к “диаконовскому” выходу из алтаря церкви Николы Святоши. Этот выход, вероятно, начали создавать после обвалов в галерее, ведущей к верхним ярусам пещер (см. рис. 4, 17 , 18 , А–D). Такие обвалы могли произойти в результате землетрясения. Именно землетрясения 1620 и 1637 гг. были причиной обвалов в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря [Мовчан, 1994, c. 152–160]. С этими событиями и прокладкой новой галереи от нижнего яруса к верхним можно связать проведение (до 1649 г., в игуменство Зосимы (Тышкевича)) крупных строительных работ в Ильинском монастыре Чернигова на средства казачьего полковника Стефана Пободайла.

Выемка переотложенного грунта из галереи (см. рис. 4, 18 ; 6, 22 ; 7, 18 ) позволила проникнуть в систему галерей и помещений (см. рис. 4, 15 – 17 ; 8), “заплывших” рыхлыми водными осадками (см. рис. 6, 22 ; 7, 21 , 22 ). В этой “ледниковой пыли” (лесс) рисс-вюрмского периода, из которой сложены нижние горизонты и подошва надпойменной террасы, вырыты

Рис. 6. Галерея, ведущая из нижних уровней пещер, к ходу-“трещине” – ответвлению соединительного коридора между древнерусской часовней с погребениями и кельей Антония Печерского. Вертикальное сечение галереи по линии АСD. Усл. обозн. см. на рис. 4.

Рис. 7 . Схема участка раскопок в 1970–1971 гг.

Вертикальное сечение по линии АВ. Усл. обозн. см. на рис. 4. Сплошной стрелкой указано место обнаружения кирки XIV–XVII вв.

Рис. 8 . Схема участка раскопок в 1970–1971 гг.

Усл. обозн. см. на рис. 4. Сплошной стрелкой указано место находки кирки XIV–XVII вв.

помещения самого нижнего яруса пещер. Перекопанный и отброшенный еще в древности в эту галерею грунт проседал, заполняя пустоты. Неоднократный подъем грунтовых вод ослабил породу; из стен вываливались мощные глыбы-монолиты.

Повышенная влажность и прямое попадание водных потоков затягивали засыпку все глубже, делая ее все плотнее. Под сводами галерей кое-где оставалась часть пустого пространства. Здесь можно было передвигаться только ползком: копать “пушистый” грунт было довольно легко, но это приходилось делать лежа. Данный участок Ильинских пещер был прозван волчьими норами, поскольку в засыпке попадались клочья какой-то сбившейся шерсти – видимо, остатки свалянных войлочных изделий (таковые имелись в многочисленных монашеских погребениях на нижнем ярусе Ильинских пещер [Новік, 2000, с. 22–24]). Весь исследованный в 1970–1972 гг. участок находился “на ярус ниже”, чем самый нижний ярус (см. рис. 7, 8). Выемка земли была затруднена из-за тесноты. Здесь было обнаружено погребение новорожденного младенца в небольшом деревянном ящичке – гробике (см. рис. 4, 18 ; 6, 18 ; 7, 18 ; 8, 18 ). В длинной галерее, ведущей к самым глубоким коридорам, зафиксировано погребение пятилетнего ребенка (см. рис. 4, 19 ).

В настоящее время известна серия детских погребений в нижнем ярусе Ильинских пещер. Среди останков, позволяющих сделать половозрастные определения, отмечены костяки мальчиков [Там же, c. 22–24; Семенюк, 2000, c. 20]. Думается, смертельно больных детей, на выздоровление которых надежды не было, просто по стригали в мантию: либо в малую схиму, либо в “полный ангельский образ”. Допустимо было и пострижение девочек с их последующим погребением в монастырских пеще- рах. До 1499 г. даже знаменитая Введенская Оптина пустынь являлась совмещенным монастырем: здесь находились и монахи, и монахини [Христианство, 1994, т. 2, с. 245]. Возможно, этим “совмещенным статусом” Черниговского пещерного монастыря обусловлено присутствие среди материалов раскопок в Ильинских пещерах, хотя и малочисленных, “женских” украшений. Обломок стеклянного браслета обнаружен и в пещерном кимитирии (раскопки 1995 г.). Его наличие может объясняться и иначе: во времена высокого средневековья (XI–XIII вв.) “женские” вещи могли носить мужчины; в разные времена были свои представления о гендерных стилях, и наше мнение о соответствии конкретной одежды, аксессуаров определенному полу может не совпадать с мнением тех, кто жил 800 лет назад. “Женские” вещи могли быть маркерами, служить для обозначения имени погребенного (подобное отмечено в средневековых иноческих погребениях в Крыму [Шевченко, Харитонов, 2002, c. 249–256; Шевченко, 2002б, c. 325–334]. Они могли быть и “носителями имени” – по таким вещам опознавались костные останки инока, погребение которого через год либо через три после физической смерти и “первичного предания земле” вскрывалось для перемещения части праха (черепа и иногда вместе с ним длинных костей рук и ног) в храмовую монашескую усыпальницу (кимитирий).

Под найденными галереями, расположенными ниже нижнего яруса, вероятно, имеются и другие полости, поскольку первый поворот вправо (на север) в открывшейся системе уходил по спирали вниз, как винтовая лестница. В правой стене этого хода, ведущего вниз, отмечены круглые отверстия диаметром 5– 7 см. Два отверстия, дно которых не прощупывалось на глубине 1,85 м (см. рис. 4, 16 ; 8, 16 ), уходили вниз под углом в 45°, до третьего дотянуться не удалось. Мне представляется, что эти отверстия были проделаны из купольного свода очень небольшой каплицы-ротонды, расположенной еще ниже, чем нижний ярус с галереями, которые сегодня считаются самыми глубокими. К данной предполагаемой часовне и могла вести эта спирально опускавшаяся галерея.

Еще одна, идущая прямо в новооткрытой системе, галерея, резко поднимаясь вверх, выводила к помещению (см. рис. 4, 17 ; 6, 17 )*, расположенному гораздо выше и глубинных галерей, и всего нижнего яруса. Как выяснилось в ходе раскопок в 1992 г., именно к

* Свои зарисовки, сделанные в 1970–1971 гг., я передал в 1993 г. В.Я. Руденку, поэтому здесь пользуюсь “Полевым дневником” 1987 г., увы, уже покойной Татьяны Владимировны Бухариной, старшего научного сотрудника Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника (тогда назывался “Чернигов древний”), которая срисовала мои схемы для себя во время работы на раскопках в пещерах.

этому помещению вел сужающийся ход-трещина* . Трещина шла из галереи верхнего яруса, идущей от древнерусской часовни с погребениями (см. рис. 4, 9 ; 9, 10), к келье Антония Печерского (см. рис. 4, 11 ). Куда-то на эти участки пещер должны были выводить галереи, идущие от иных входов с поверхности, в т.ч. того, где была обнаружена келья Иова (см. рис. 3, 9 , 17 ).

С середины XII в. наблюдается новый этап в использовании пещерной кельи Иова с прилегающими галереями. В этой подземной келье, прямо на намытых водой делювиальных отложениях, отмечено до 15 хаотически расположенных человеческих костяков, которые были засыпаны мягкой, разрыхленной корнями деревьев (свисавшими здесь же в пещере) землей, осыпавшейся со свода. Земля скапливалась постепенно, по мере разрастания корневой системы растений (определено Т.Г. Новик). Под стенами пещерного помещения на уровне прочерченного на стене креста находилось 12 черепов [Новiк, 1999, c. 9; Семенюк, 2000, с. 20]; один принадлежал мальчику 10–12 лет. По мнению В.Я. Руденка, ребенок погиб при обвале [1999, c. 13], но я считаю, что причина его смерти была иной. Обвал зафиксировал бы все на своих местах; при осыпании голова не могла быть отделена от туловища. Кстати, если бы ребенок задохнулся под осыпавшейся землей, то его тело находилось бы в специфической позе. Отделенный от костяка, но неповрежденный череп – свидетельство посмертного отчленения костей головы от остальной части скелета (после разложения мягких тканей). Речь в данном случае может идти о проявлении обряда, сопровождавшего создание подземного кимитирия. Так переносились части останков в монашеских коллективных погребениях. Согласно скитским правилам, во время подобных погребальных обрядов черепа обязательно обособлялись от прочих останков.

Проводившая раскопки Т.Г. Новик отмечает, “что черепа были расположены в основном под стенками кельи, как будто скатившиеся. Можно предположить, что эти мощи буквально засыпáли через вход в кост-ницу, а не влагали” [1999, с. 9–10]. В данном случае получила отражение тщательность соблюдения обряда, а не поспешность или торопливость, поскольку обрядовые нормы в монастырском мире средневековья отступлений не допускали в силу своей каноничности. Черепа размещались под стеной всегда в храмовом помещении. Прочие останки оставались на месте первичного погребения. Иногда перемещали все костные останки, при этом черепа несколько обособляли (как в данном случае). В раскопанном

Рис. 9 . Схема участка Антониевых пещер с раскопанной В.Я. Руденком в 1987–1992 гг. древнерусской часовней с погребениями.

1 – центральное погребение с деревянным каркасом, остатками плинфовой обкладки, обломками плит из сланца-пирофиллита и фрагментарными останками трех погребенных; 2 , 2’ – погребения в нишах-аркасолиях; 3 – погребения в локулах;

4 – основание ниши-аркасолия. А, А' – сечение А–А'; В, В' – сечение В–В'.

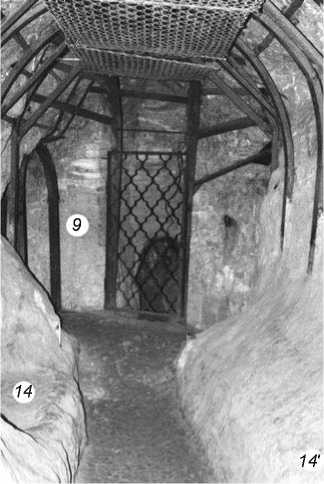

Рис. 10 . Вид на вход в древнерусскую подземную часовню ( 9 ) перед основанием ниши-аркасолия ( 14 ) в западной стене галереи, где было расположено погребение. Фото автора.

подземном кимитирии на месте кельи Иова обособленность черепов (которые положены отдельно под стеной) моделирована в том объеме костницы, в котором находились и прочие останки (мощи): помещение было сакрализовано и превращено в погребальную часовню. Аналогичное сочетание всех останков в одном храмовом объеме погребальной часовни (или погребального пещерного храма) отмечено в кимити-риях Мангупа (Крым) VIII–XI вв. [Могаричев, 1997, c. 61, 66, 281, рис. 221]. Так же обособлены черепа в общей погребальной пещере лавры Саввы Освященного V–VIII вв.: они покоятся там, где и прочие останки, в т.ч. мощи Иоанна Дамаскина (Мансура), особо почитаемого и наиболее известного своими мистическими трудами святого [Путеводитель…, 1886, c. 228, 241, 246–247]. Аналогично группируются мощи в греческих обителях Святой горы Афон: отобранные черепа находятся на каменных полках под стенами [Старец Силуан…, 1991].

Точно так же группируются останки в подземном кимитирии VI–VII вв. под церковью Воскрешения Праведного Лазаря в Козифском монастыре в верховьях Дзамасского ущелья на Кавказе: черепа отнесены ближе к стене, а длинные кости конечностей и пр. находятся на приступках-лежанках ближе к краю*.

Основание этой обители по времени связано с деятельностью в данном регионе преподобных Отцов-Сирийцев (середина VI – начало VII в.). Аналогично были структурированы общие монашеские погребения в кимитириях древнейших обителей Ближнего Востока, например в усыпальнице в Синайском монастыре св. Екатерины [Dr. Evangelos Papaivannon, s.a., p. 37]. Такой же вид имел кимитирий в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, впервые обследованный в ходе археологических изысканий в 1937– 1938 гг. (в костнице были оставлены только черепа) и повторно изученный в 1977–1979 гг. [Мовчан, 1994, c. 152–160].

Обращает на себя внимание то, что в часовне-кимитирии, в который превратилась келья Иова в Ильинском подземном монастыре в Чернигове, находилось 12 черепов [Новік, 1999, c. 9–10; Семенюк, 2000, c. 20]. Числу 12 соответствует количество сподвижников преп. Антония (он был 13-м) в начальный период его пещерничества в Киеве; было 12 Отцов-Сирийцев в Иверии (Грузия) (во главе с 13-м - преп. Иоанном), 12 сподвижников преп. Нила Сорского в его Пустыни, наконец, 12 апостолов Христа. Из 12 “преданных и верных” состояла минимальная община – ядро киновии, ее основная ячейка, объединявшая ближайших учеников и сподвижников самого предстоятеля. Сакрализация подземного объема кельи и превращение усыпальницы в храмовое по- мещение были возможны лишь в случае, если келья принадлежала местночтимому святому или тому, кто к нему приравнивался в глазах монашеской общины, например игумену. Статусу предстоятеля соответствуют найденные в черниговской келье-костнице фрагменты сравнительно дорогих вещей: обломки венчика сосуда с двусторонней поливой (не исключено, что это белоглиняная византийская керамика с желтой и желто-зеленой поливой), дно стеклянного бокала из неокрашенного стекла с прямыми стенками и стеклянной налепной полоской сиреневого цвета, фрагменты бутыли в виде колбы с вертикально рифлеными стенками и горлом, обломок круглого браслета из бесцветного стекла. Т.Г. Новик нашла многочисленные аналоги стеклянной бутыли и атрибутировала данную находку как ритуальный предмет [Новік, 1999, c. 10]. Судя по описанию и аналогам, это была редко встречавшаяся в древнерусских городах палестинская евлогия типа “ампулы Монцы” из числа тех, которые сменили в христианском обиходе ранние фляжки Абу Мины, получившие распространение в VI–IX вв. В XI–XIII вв. подобные фляжки-“ампулы”, в т.ч. “ампулы Монцы” (они заменили языческие фляжки-“слезницы”), наполненные драгоценным миро, в монастыри и скиты своих родных земель привозили паломники из Египта и Палестины [Wacha, 1995, p. 251–303; Schettini, 1967]. В VI–IX вв. эти украшенные рельефными сюжетными изображениями или покрытые росписью сосуды [Покровский, 2000, с. 271, рис. 87–89] со временем унифицировались; из орнаментики на них сохранились только следы рифления на горле и стенках. Возможно, такое опрощение было обусловлено массовым производством евлогий, спрос на которые возрастал по мере увеличения потоков паломников после Первого крестового похода (1096 г.) и появления на карте Ближнего Востока Иерусалимского королевства.

“Ампулы”, тип которых представлен в коллекциях соборов в городах Боббио и Монца (Италия), иногда встречаются в Великом Новгороде. Они появились на рубеже XI–XII вв. [Беляев, 2000, c. 69, прим. 66; с. 206, 301]. “Ампулы” получили распространение во всем христианском мире до потери христианами Иерусалимского королевства в Святой земле. У них рифленые венчики и стенки. Такие сосуды (“колбы”) делали из бесцветного стекла. Фрагмент бутыли из такого же стекла обнаружен и в Чернигове. Таким образом, обломки палестинской евлогии в пещерном кимитирии Антониевых пещер у Ильинской церкви в Чернигове – это след паломничества в Святую землю одного из монахов Ильинского подземного монастыря (уж не самого ли игумена Даниила?).

Давно высказаны предположения о Данииле как об одном из черниговских игуменов. Анализ его

“Хождения” как отражения пещерножительства позволяет утверждать, что Даниил был игуменом одного из пещерных монастырей. Текст “Хождения” игумена Даниила важен не только сам по себе, как средство, воздействовавшее на общественное сознание населения всей Древней Руси, но и как зеркало уже установившихся в этом сознании реалий. В “Хождении” освещаются в основном пещерные памятники. Именно на них автор ориентировал взгляд будущих читателей. Акцентирование внимания на описании пещерных памятников свидетельствует о том, что “игумен земли Русской” следовал определенной психологической установке, и подтверждает предположение о его принадлежности к числу русских пещерников.

Время написания преп. Нестором Летописцем и епископом Силивестром “Повести временных лет”, с которым связана рассматриваемая пилигримация, соответствует времени жизни учеников преподобных Антония и Феодосия Печерских. В данный период на Руси интерес к пещерам был невероятно велик. В “Хождении” игумена Даниила, относящемся именно к этому хронологическому отрезку, описываются или упоминаются 32 пещерные святыни Иерусалима и Святой земли, причем некоторые неоднократно. На страницах “Хождения” игумена Даниила имеется 47 упоминаний о ближневосточных пещерных святынях [1980, c. 24–115]. По сути это описание “Пещерного Иерусалима”, увиденного глазами “игумена земли Русской”. Так мог писать только игумен пещерного монастыря [Шевченко, 2005, с. 66–71].

То, что игумен Даниил был из Чернигова, а не из какого-либо другого русского города, свидетельствует не только его сравнение р. Иордани с р. Снов близ Чернигова. В его поминальной записи, оставленной в Святой земле и воспроизведенной в “Хождении”, первым помянут великий князь Руси (государь всей страны) Святополк (великий князь всей Руси), что естественно для человека, именовавшего себя “игуменом земли Русской”. Следующим должно следовать имя непосредственного сюзерена – властителя княжеского домена, в котором живет и ведет службу Божию сам Даниил. На этом месте в поминальнике Палестинского монастыря – имя великого Черниговского князя Давида Святославича, что доказывает принадлежность Даниила к Черниговскому духовенству. Таким образом, на втором месте после великого князя Руси строй средневековых вассальных отношений требовал поминания поместного суверена – великого князя, чьим вассалом непосредственно был отец Даниил. Им являлся Давид Святославич Черниговский. Даниилом в его поминовении было вписано также крестильное имя сына великого Черниговского князя Давида Святославича – Панкратия (Святослава Давидовича) – будущего преп. Николы Святоши. Это имя (крестильное, а не светское) мог знать либо тот, в чьем присутствии проходило крещение, либо тот, в чьем присутствии проводилась запись Святослава Давидовича – Панкратия “на помин о здравии”. Такой информацией мог располагать только человек из духовных и только из Чернигова.

Принесенная паломником из Святой земли “ампула”, как и следует реликвиям, попала к его преемнику (по игуменству?) – пещернику Иову. Преемник палестинского паломника, обладатель палестинской евлогии – “ампулы” с елеем из Святой земли – носил имя Иова, написанное рядом с кельей над погребальной локулой, подобные которой в изобилии имеются и в пещерах Киево-Печерской лавры. Позднее мощи Черниговского игумена (?) Иова, согласно иерусалимскому монашескому чину, как и подобает удостоившемуся брату, были перенесены в пещерный кимитирий (общую монашескую усыпальницу), созданный прямо в его же келье.

Игумены, к которым, возможно, относился Иов, в Ильинском подземном монастыре XI–XIII вв., несомненно, были. Яркое тому свидетельство – найденный на площадке террасы перед входом, ведущим к келье Иова, серебряный перстень со знаком трезубца на щитке [Семенюк, 2002, c. 15]. Подобный перстень из золота [Рыбаков, 1940, рис. на с. 237] был в составе клада XII в., скрытого напротив Ильинского монастыря в ур. Святом, которое еще в XVII в. являлось загородной резиденцией архимандрита и/или викарного епископа из соседнего Елецкого Богородичного Успенского монастыря. По сравнению с княжескими знаками Олега (Михаила) Святославича (конец XI – начало XII в.) на щитках драгоценных перстней из Болоховской земли в Южном Побужье [Якубовський, 1975, c. 102–193, рис. 17, 18] знак на перстне из Ильинского монастыря и из клада в ур. Святом несколько более поздний и принадлежал он не Ольговичам, а параллельной княжеской ветви – например, Давидовичам, активизировавшимся в борьбе за Великий Киевский стол непосредственно после середины XII в. Подобные перстни могли иметь игумены “княжьих монастырей”, в которых светские властители выступали основателями или покровителями (ктиторами) обители. Дата “игуменского” перстня из Ильинского монастыря соответствует времени (вероятно, после 1169 г.) возобновления работ на участке пещер с кельей Иова, в ходе которых келья была превращена в костницу (кимитирий).

Трезубец, начертанный на черниговских “игуменских” перстнях, по стилю наиболее близок трезубцу, изображенному на костяном навершии посоха (игуменского?) XI–XII вв. из Ростиславля [Алексеев, 1974, c. 87, рис. 28]. Он мог символизировать и светскую, и духовную власть.

Трезубец, аналогичный запечатленному на серебрениках св. Владимира, украшает плиту XI в. из пи- рофиллитового сланца (овручский “шифер”) во Вла-димировском алтаре Софии Киевской. Как алтарное изображение он не связан с земной властью и является только символом сил горних. Абсолютно идентичен ему т.н. якорь Спасения; он изображен в мозаичном оконном витраже церкви Рождества Христова в Вифлееме, построенной еще равноапостольной августой Еленой и восстановленной в эпоху крестовых походов на рубеже XI–XII вв. И на алтаре Софии Киевской, и в витражах Рождественского храма в Вифлееме показан трезубец с опущенными вниз зубцами, символизирующий эманацию Триединого Божества в наш дольний мир. Возобновление использования такой “тринитарной” символики в землях Палестины во время первого крестового похода (конец XI в.) могло инициировать активизацию ее применения в Древней Руси, где она распространялась “княжьими игуменами” (обозначая принадлежность к конкретному суверену) и паломниками, подобными игумену Даниилу. С этим могло быть связано появление подвесок с такой эмблемой [Рыбаков, 1940, с. 233; Новiк, 2002, c. 141–142], функционально равнозначных нательным крестам или христианским иконкам, которые служили символами крещения (или оглашения). Трезубец на перстне был знаком овеществления небесной власти на земле в виде власти иерархов – игуменов, архимандритов, епископов – государственной Церкви в рамках того или иного великого княжества: такое “княжеское” подразделение Церкви соответствовало епархиальному делению. По статусу подобный “знаковый” перстень в более широком контексте точно соответствовал трезубцам на древнейших русских монетах – серебрениках Владимира. Это был знак божественности княжеской власти (после крещения), Церковью освящаемой. Обладание властью светской (княжеский знак на щитке перстня) и духовной (сам вид этого знака) характеризовало носителя “игуменского перстня”.

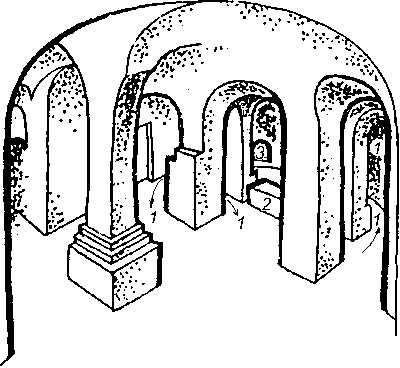

С паломничеством, которое открыла эра крестовых походов, следует связывать и специфическую подпрямоугольную планировку, характерную для ряда христианских пещерных памятников средневековой Руси и прилегающих регионов Восточной Европы. Именно так спланированы помещения в нижнем ярусе (восточная часть подземелий) Ильинских пещер в Чернигове (см. рис. 3, 12 – 15 ; 5). Их прототипом являлись активно посещавшиеся паломниками подземные святыни Иерусалимской округи – Гробницы Синедры, или Гробницы Судей, археологические исследования которых проводились с 1850 г. Фелисиеном де Сольси. Они имеют прямоугольную планировку и представляют собой систему четырехугольных подземных камер, соединенных подземными галереями. В камерах с нишами-лежанками находятся погребения I в. н.э. царицы г. Адиабены

0 1 м

0 10 м

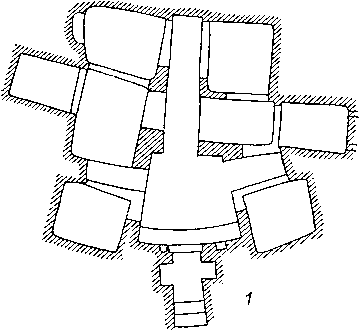

Рис. 11 . План херсонесских склепов IV–VI вв. (по: [Якобсон, 1959]).

1 – склеп № 2814 у башни Зинона; 2 – склеп № 1663;

3 , 4 – склепы № 2052, № 2053.

(Месопотамия) Елены и членов ее семьи; на саркофаге в нише-лежанке имеются надписи: Царица Цада и Царица Адиабены [Jirku, 1957, p. 156–157]. Этот объект, являвшийся местом постоянного паломничества еще во время путешествия римлянки Этерии (конец IV в.), оставался таковым при становлении Иерусалимского королевства. Он и ему подобные подземные святыни были прототипами пещерных сооружений в разных регионах христианского мира. По “типовому проекту” Гробниц Синедры или другого аналогичного ближневосточного комплекса спланированы крупные крымские склепы Херсонеса IV–VI вв. (склеп № 2814, у башни Зинона), ставшие уже в раннем средневековье подземными храмами (рис. 11, 1 ) [Якобсон, 1959, с. 254, рис. 132]. На том же планировочном модуле основана вся планиметрия нижнего яруса Ильинских пещер в Чернигове (см. рис. 5). Здесь примерно в середине XII в. в ходе оборудования пещер нижнего яруса середины XII столетия была смоделирована даже ниша над погребальной монашеской криптой в северо-восточной стене помещения, которое могло бы быть алтарем храма. Эта ниша-полка является не престолом храма, как подобные ниши-полки в пещерных святынях Ближнего Востока, а его имитацией: в ней отсутствует углубление – место для размещения закладных мощей, имевшихся в других раннесредневековых престолах, например, в углубле-

Рис. 12 . Престол с выемкой для ларца-реликвария в алтаре пещерного храма у местечка Мотолла около г. Бари (Италия). Фото С.В. Харитонова, 2002 г.

Рис. 13 . Схема участка Дальних пещер Киево-Печерской лавры, примыкающего к погребению св. Евфросинии Полоцкой [Хведченя, 2001, с. 180–183] (нумерация автора).

1 – 12 – ниши-аркасоли: 1 – Ефросиния (Предислава), княжна Полоцкая; 2 – Агафон Чудотворец; 3 – Пимен Постник; 4 – Павел Послушливый; 5 – Геронтий, канонарх; 6 – Лонгин, вратарь Печерский; 7 – Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий; 8 – Захарий Постник; 9 – Меркурий Постник; 10 – Нестор Некнижный чудотворец; 11 – Ахилла, диакон; 12 – Паисий, инок; 13 – подземная церковь Рождества Христова (алтарь); 14 – подземная церковь преп. Феодосия Печерского; 15 – крипта мироточивых глав; 16 – келья преп. Феодосия Печерского.

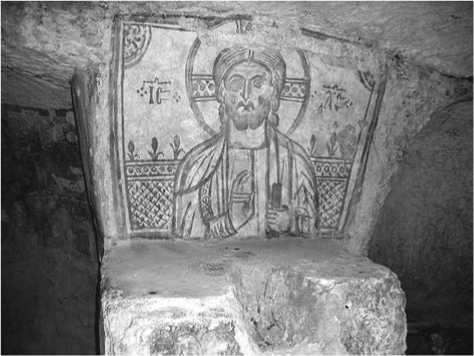

нии престола пещерного храма св. Варвары в Гереми (Каппадокия, Турция) или в углублении-реликварии, устроенном в престоле пещерного храма (рис. 12) у местечка Мотолла возле г. Бари на Аппенинском полуострове (Италия). Подобные престолы в пещерных храмах Мотоллы, которые датируются IX–XII вв., вероятно, использовались в начальные периоды существования этих подземных комплексов наряду с переносными престолами, утвержденными энцикликой римских понтификов в начале VIII в. Однако практика использования Церковью (Восточной) древнего типа престолов (примыкающих к стене) документирована еще в IX в.: изображение Христа-Пантократора, аналогичное изображению над престолом пещерного храма Мотоллы, над подобным же, примыкающим к стене престолом в подземной крипте св. Цецилии в Римских катакомбах св. Каллиста, было выполнено византийскими иконописцами в IX в. [June, 1999, p. 24–25, fig].

Прямоугольную планировку, характерную для нижнего яруса Ильинских пещер в Чернигове (см. рис. 5), имеют Дальние пещеры Киево-Печерского монастыря на участке, где упокоены мощи княжны Евфросинии Полоцкой (рис. 13, 1 ), перенесенные из Иерусалима в 70-е гг. XII в. До переноса в киевские пещеры мощи Полоцкой княжны-инокини покоились в Иерусалиме, где она скончалась в лавре св. Феодосия Великого. Не исключено, что данный участок Дальних пещер Киевской лавры несет отпечаток планировки этого пещерного иерусалимского комплекса. По планировке пещерный кимитирий под центральным храмом Феодосиевской лавры в Иерусалиме имеет сходство с пещерами Рождества Христова под южными нефами Вифлеемского храма [Беляев, 2000, рис. на с. 51], которые повторяют планировочные особенности склепа, прозванного Гробницами Синедры.

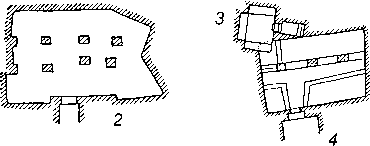

Рис. 14 . План пещерных помещений в Барабан-Коба – монастыре на оконечности Тешик-Буран Мангупа (по: [Могаричев, 1997, с. 279, 296]).

Рис. 15 . Схема пещерного участка (подземная галерея с объемными нишами у подземного храма) СпасоПреображенского Новгород-Северского монастыря.

Выполнена Ю.А. Кармановым.

а – древняя кладка (до 1672 г.); б – наземные постройки конца XVII – начала XVIII в.;

1 – выходы-“колодцы” – отдушины каналов-воздуховодов из пещер; 2 – наос подземного храма; 3 – алтарь подземного храма; 4 – корпус “на погребах”; 5 – корпус настоятеля (1657–1672 гг.); 6 – западная стена подземного храма с многочисленными нишами для мироточивых глав – черепов иноков; 7 – братский келейный корпус начала XIX в.; 8 – западное прясло монастырской крепостной стены.

По этой же схеме выполнены и многие другие гробницы, в т.ч. находящаяся на крупнейшем античном некрополе Кедронской долины под Иерусалимом, в которых в V–VI вв. функционировал христианский Онуфриев скит. Здесь, в подземных гробницах, разместились кельи, входы в которые, прорубленные из единого подземного помещения, на рубеже эр были погребальными камерами. Раннесредневековые иноки обитали в древних склепах до своей физической кончины и оставались в них после нее до тех пор, пока не находился преемник по подземному жилью; тогда останки бывшего насельника перемещались из кельи, опять ставшей склепом, в персональный арка-солий (если были нетленными) или занимали место в коллективной скитской усыпальнице – кимитирии.

По такой схеме построены раннесредневековые пещерные скиты в Крыму: из одного общего поме-

Рис. 16 . Схема пещер Елецкого монастыря, выходивших в монастырский сад на южный склон террасы (I), разрез участков АВ (II) и СD (III). По зарисовке А.С. Саранчова, начало 20-х гг. ХХ в. (из архива автора).

1 – кромка стен юго-западного угла Успенского собора Елецкого монастыря (пристройка церкви Иакова – усыпальница Якова Лизогуба, 1698 г.); 2 – внутренняя часовня Похвалы Богородицы в древнем объеме (притворе) Успенского собора XI–XII вв.; 3 – двухъярусная подземная часовня под “покоями настоятеля” в Петропавловской “зимней” церкви с выложенным кирпичом киотом в восточной стене; 4 – помещение с отопительным кубом калорифера; 5 – контуры стен Петропавловской “зимней” церкви 1676–1678 гг.; 6 – южное входное помещение с крестообразной углубленной нишей в восточной стене; 7 – подземная часовня с кирпичным “киотом” для особо чтимой иконы и нишами-аркасолиями в северной и южной стенах; 8 – крупная подземная камера с нишами-аркасолиями в северной и южной стенах; 9 – юго-западное входное помещение, в 1910 г. было кельей странноприимного дома Елецкого монастыря (проем в восточной стене на лестницу, ведущую под землю, закрывала икона Георгия Победоносца); 10 – кирпичная фигурная ниша-киот для особо чтимой иконы; 11 – подземная камера верхнего яруса; 12 – отопительный куб калорифера; 13 – подземные галереи, по которым проложены отопительные трубы в подпол Петропавловской церкви; 14 – стыковка подземного коридора с кладкой фундамента “зимней” (теплой) церкви Петра и Павла; 15 – ниши-кельи; 16 – арки проемов в стенах пещерного коридора, ведущие в локулы, не обложенные кирпичом; 17 – ниши-аркасолии; 18 – опорные стены на террасах склона Елецкой горы и выходящая на поверхность кирпичная кладка XVII в.; 19 – обвалившаяся часть свода в подземном коридоре перед входом в пещерную часовню; 20 – ниши для икон и светильников (лампад); 21 – вентиляционные каналы-шахты, выходящие на поверхность; 22 – места обвала в подземных галереях.

Рис. 17 . Мыс террасы над поймой, в толще которого расположены пещеры Холковского подземного СвятоТроицкого скита. Над вершиной холма видны купола позднего наземного храма, расположенного над пещерными галереями и помещениями подземного скита. Фото И.А. Агапова.

Рис. 18 . Схема пещер Холковского подземного монастыря (по монастырскому плану послушника Н. Некрасова, срисованному в 2004 г. аспирантом Воронежского госунивер-ситета В.В. Степкиным [2004, c. 140–141, рис. 1, 2]).

1 – наземный храм; 2 – пещерный комплекс на аксонометрической проекции (по: [Плужников, 1985]); 3 – пещера, созданная Никитой Бычковым (1890–1920 гг.).

щения сделаны входы в келейные комнаты и часовни. Так спланирован комплекс пещерного скита Барабан-Коба на Мангупе (рис. 14) [Могаричев, 1997, c. 278, рис. 217], датированный по предметам, характерным для подобных пещерных структур, IX–XI вв. [Шевченко, Харитонов, 2002, c. 249–256; Шевченко, 2002б, c. 325–334].

Повторно принципы подобной планировки сгруппированных в келейный корпус жилых помещений были принесены в Восточную Европу исихастской волной XIV–XV вв. Они получили воплощение в организации келий пещерных скитов в виде расположенных рядом друг с другом крупногабаритных ниш, напоминающих обширные погребальные ниши-ар-касолии. Данная планиметрия воплощена в Новом скальном монастыре в Бутученах (Молдова), относящемся к XV в. [Грек, Подруцкая, Чувакина, 2002, c. 170, рис. 6]. Такие же крупногабаритные ниши-кельи имеются в подземных братских корпусах XVII в. (в галерее под Верхней крепостной стеной Киево-Печерской лавры), а также в подземном коридоре возле храма Софии Киевской [Толочко, 1971, c. 19, 35–40], в пещерном коридоре у подземного храма в Спасо-Преображенском монастыре Новгорода-Северского (рис. 15)*; аналогичные крупногабаритные ниши имеются в пещерах Елецкого монастыря в Чернигове (рис. 16, 15 ).

В первой половине синодального периода в истории Русской Церкви (XVIII в.) эти подземные келейные корпуса Елецкого монастыря оказались в запустении и были восстановлены уже в качестве монастырских погребов и подвалов в XIX в. Галерея с нишами-кельями в Новгороде-Северском примыкает к подземному храму, западная стена которого представляет собой т.н. кимитирий черепов (см. рис. 15, 8 ), выполненный по типу такого же кимитирия мироточивых глав в Гнилецком пещерном монастыре Киева. Ниши для мироточивых глав ориентированы прямо на алтарь Новгород-Северского подземного храма (см. рис. 15, 3 ). На алтарь пещерной Рождественской церкви сориентирована “крипта мироточивых глав” (см. рис. 13, 13 , 15 ) и в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря.

Прямоугольная планировка нижнего яруса Ильинских пещер в Чернигове, аналогичная планировке подземных памятников Иерусалима и участков пещер Киево-Печерской лавры, где были оборудованы места для мощей Евфросинии Полоцкой в Дальних пещерах Киевской лавры (вероятно, этим занимались ее иерусалимские сопровождающие) [Муравьев, 1990, c. 31–32], абсолютно не сходна с вышеупомянутыми позднесредневековыми планиметрическими схемами келейных корпусов, в которых кельями являются крупногабаритные ниши. Но по планировке нижний ярус пещерного монастыря у Ильинской церкви в Чернигове (см. рис. 5) и упомянутый участок Дальних пещер Киевской лавры (см. рис.13) имеют сходство с раннесредневековыми подземными склепами Херсонеса (см. рис. 11, 1), буквально скопированными с иерусалимских погребальных пещер Гробниц Синедры. Сходство с большими склепами Херсонеса имеет и палестинский подземный храм “Темница Христа”. Три входа в подземное пространство, ставшее алтарем этого храма, соответствуют иерейскому, дьяконовскому и пономарскому выходам; они отвечают каноническим требованиям особого Святогробского чина, принятого Русской Православной Церковью только в XIV в. при митрополите Киприане под именем “Иерусалимского устава”. Колонны и спланированные под прямым углом переходы в алтарной части храма “Темница Христа” отражают ту же стереометрию, что и пещерные храмы-склепы Херсонеса.

Этой планировочной системе соответствуют и многие пещерные комплексы Подонья, сопряженные с наземными памятниками VIII–X вв. (поселения и городища салтовской культуры) и с городищем XI– XII вв. Для VIII–X вв. примером связи наземного жилого комплекса с подземным монастырем служит Ма-яцкое городище и пещеры Больших Див [Шевченко, 2004б, c. 196–201]; эта связь была установлена еще А.А. Спицыным [1909, c. 70–76]. Для в XI–XII вв. таковым является подземный Свято-Троицкий скит у с. Холок (Новооскольский р-н Белгородской обл.), называемый ныне Царев-Николаевским Свято-Троицким монастырем [Степкин, 2004, c. 139–142]. При входе в подземный коридор Холокского скита устроена наземная церковка; она расположена у отлогого склона меловой террасы поймы правого берега р. Оскол около городища древнерусского времени (рис. 17). Древняя часть пещерных сооружений вырублена внутри этой возвышенности, которую венчает поздний наземный храм (рис. 18, 1 ). Судя по аксонометрическому плану подземного монастыря (рис. 19), “келейный корпус” находился в боковой галерее и включал три “малых” подземных жилища (рис. 19, 3 ). Отдельная, более просторная (“двухместная”) келья (рис. 19, 2 ) расположена в непосредственной близи от Свято-Троицкого подземного храма (рис. 19, 1 ). Обитель была небольшим скитом, рассчитанным на трех – пятерых рясофорных монахов (“келейный корпус”) и настоятеля с келейником (келья возле пещерного храма предназначена для двоих).

Рис. 19 . Аксонометриче ская проекция древнего Троицкого пещерного скита у с. Холок (по: [Плужников, 1985]).

1 – пещерный Свято-Троицкий храм; 2 – келья настоятеля и келейника; 3 – кельи пещерного “братского корпуса”.

Рис. 20 . Аксонометрическая проекция древнего Троицкого пещерного храма (по: [Плужников, 1985]). 1 – обводная галерея для совершения литургии вокруг престола по чину Василия Великого; 2 – престол храма;

3 – ниша жертвенника.

В помещении подземной Свято-Троицкой церкви (рис. 20) имеются опорные меловые столпы-останцы, между которыми находится алтарная преграда иконостаса. То, что пространство храма открывается в поперечный, а не в продольный неф, свидетельствует о создании храма из участков галерей,

Б

А

А

Б–Б

Рис. 21 . План городища XI–XII вв. у с. Холок (по: [Плетнева, 1964, с. 22–24]).

1 – граница территории могильника XI–XII вв. на площадке городища; 2 – пашня (место расположения селища салтов-ской культуры VIII–X вв.).

1 ЕЯ 2

смыкающихся под прямым углом. Подобный “прямоугольный стиль” планиметрии характерен и для других пещерных комплексов Подонья (Гороховская и Калачеевская пещеры, восточный сектор Белогорских пещер с Цветной комнатой* [Степкин, 2004, c. 93, рис. 27; с. 106, рис. 38; с. 120, рис. 49]). Этот стиль прямоугольной планировки близок планиметрическому решению нижнего яруса Ильинских пещер в Чернигове. Но в с. Холок, скорее всего, был скопирован более ранний комплекс подобной подземной церкви. Аналогично построены подземный храм не столь уж далекой Калачеевской пещеры** и шестистолпные подземные храмы в Больших и Малых Дивах [Плужников, 1985; Степкин, 2004, c. 55–62, 87–96, 104–111]. С использованием многочисленных колонн-останцев в эпоху средневековья строились пещерные храмы далекого Аксума (Эфиопия) [Bidder, 1958, p. 111–115, fig. 21].

В центральной нише апсиды Троицкого пещерного храма устроено горнее место с возвышающимся престолом (см. рис. 20, 2)*, примыкающим к внутренней поверхности апсиды, как в древнейших храмах [Струков, 1872, 1876, 1882], построенных задолго до середины IX в. [Шевченко, 2004б, с. 196–201], а справа над горним местом расположена ниша жертвенника (см. рис. 20, 3). Особенностью пещерного храма в с. Холок является обводная галерея (см. рис. 20, 1), созданная для литургических надобностей – совершения службы вокруг престола по чину Василия Великого. Такие обводные галереи имеются в криптах Константинополя V–VII вв. [Беляев, 2000, с. 10, 185 (прим. 30), 238 (прим. 52), 258, 291, 297 (прим. 17), 308 (прим. 80), 472 (прим. 17)]. Прямо под амфитеатром синтрона находится обводная галерея, окружающая престол в базилике св. Николая Мир-ликийского VIII в. (г. Мирах в Малой Азии). Опираясь на аналоги, можно считать, что оборудование пещерного храма в с. Холок происходило не позднее VIII – начала IX в.

Соотнесение планиграфии Маяцкого городища и христианского монастыря, в т.ч. его подземной части (пещеры Больших Див), сделанное А.А. Спицыным, открывает перспективу для еще одного соотнесения. Оно касается пещерного комплекса у с. Холок более раннего времени, чем городище на поверхности, но продолжавшего существовать в эпоху высокого средневековья (XI–XII вв.), когда над ним, на поверхности, появилось укрепление. Данный памятник С.А. Плетнева связывает с местным населением – потомками носителей салтовской культуры [1964, c. 24–33]. Размеры этого городища XI–XII вв., раскинувшегося на возвышении мыса, в толще которого высечены пещеры, с точки зрения С.А. Плетневой, чрезвычайно малы для укрепленного населенного пункта. Тем не менее могильник находится внутри крепостных укреплений на “жилой” поверхности городища (рис. 21), что, по мнению С.А. Плетневой, очень необычно для городищ. Отметим, что погосты часто размещались вблизи храмов, которые располагались внутри мо-

* Без специального осмотра невозможно определить точный литургический статус этого канонического архитектурного элемента. Он очень напоминает лежанки, которые со временем (когда объем кельи увеличивали, превращая ее в храм) становились престолами подземных церквей. Например, престолом тезоименного подземного храма стала лежанка в пещерной келье Антония Великого (Египетского); лежанка апостола стала престолом подземной церкви в пещере Иоанна Богослова на о-ве Патмос. Не исключено, что возвышение в нише алтарной апсиды Холковского пещерного храма изначально также было лежанкой в небольшой келье, со временем ее расширили и превратили в алтарь подземной церкви. Сохранившаяся в раннесредневековом храме лежанка-лавица (если она принадлежала основателю подземного скита, бывшего при жизни предстоятелем) могла выполнять функции престола.

настырских укреплений. Погребения, сгруппированные на восточном мысу городища, ориентированы по оси восток – запад; останки захоронены по всем правилам христианского погребального обряда. Если будет установлено, что обнаруженный в одном из погребений на городище у с. Холок синий витой стеклянный браслет сделан из т.н. кобальтового стекла, то памятник может быть отнесен не к XI–XII вв., как предполагает С.А. Плетнева, а к несколько более раннему времени [Кропоткин, 1957, c. 35–44]. Тем более что к югу от городища Холок (впритык, через балку) расположено салтовское селище VIII–X вв.

С.А. Плетнева считает городище Холок пограничной крепостью Черниговского княжества. Однако ничто (даже его размеры) не мешает воспринимать эту крепость как монастырь Черниговской епархии. Погребения на его территории только подтверждают характеристику данного пункта как монастыря. Однако на Холковском городище не выявлены следы каких-либо монументальных строений поры раннего и высокого средневековья, наземных храмов того времени. Это значит, что ядром кладбища-погоста XI–XII вв. был подземный храм, вероятно, построенный намного ранее. Престол, имеющийся в этом храме, сооружался в те времена, когда служба проходила перед престолом, по чину “Двенадцати апостолов” (I–II вв.), а храм мог быть построен и до финала VII в. Введение в конце VII в. литургии, проводившейся вокруг престола, по чину Василия Великого, заставило создать в алтаре Холковского пещерного храма обводную галерею. Учитывая дату престола в Свято-Троицком Холковском подземном храме, можно предположить, что обводная галерея была проложена до середины IX в. [Шевченко, 2004б, с. 197], скорее всего, после 692 г., когда VI Вселенский (Трулль-ский) собор признал обязательной службу литургии по чину Василия Великого (вокруг престола), правда, только на праздник Благовещения [Струков, 1872, с. 5 (прим. 8); 1876, с. 51; 1882, с. 72]. Этому каноническому требованию соответствует обводная галерея в Холковском пещерном храме, позволявшая вести службу по чину Василия Великого.

История появления Холковского погоста, возможно, сравнима с историей возникновения Ильинского пещерного монастыря в Чернигове: только существованием подземного христианского монастыря, имевшего подземный храм (или храмы), можно объяснить развитие наземного Болдиногорского христианского некрополя – погоста при пещерном храме этого монастыря. Подземный храм Холковского монастыря мог служить таким же организующим центром, с которым связан погост на поверхности городища и весь его наземный комплекс XI–XII вв. Но, судя по размещению канонических элементов в пространственной композиции алтаря и их аналогов, Холков- ский пещерный храм намного древнее (VIII–IX вв.) пещерных святынь Ильинской обители в Чернигове.

Выше отмечались характерная для всего “храмового участка” Холковской пещеры “прямоугольная структура с материковыми останцами” в виде столпов подземного храма и ее аналоги. В XI–XII вв., в период функционирования Холковского городища (и связанного с ним пещерного монастыря), близкая по структуре подземная церковь в Херсонесе, переоборудованная из более ранних христианских склепов, видимо, уже не использовалась. Но во время создания Холковского пещерного скита образцом для его планиметрии могли служить херсонесские подземные храмы. В более поздний период, когда создавался нижний ярус Ильинских пещер в Чернигове; таковыми могли быть только подземные святыни Палестины. Появление таких планиметрических решений было связано с паломничеством в Святую землю. В Ильинских пещерах в Чернигове найдена вещь, свидетельствующая о паломничестве черниговских иноков в Палестину. Вероятно, стремление скопировать такие прямоугольно спланированные пещерные комплексы возрастало с увеличением потока паломников в Святую землю со времен образования Иерусалимского королевства (1096 г.). К этому периоду относится проведение ремонтных работ, затронувших пещерные святыни Иерусалима (и окрестностей), о чем между 1104–1106 гг. сообщал игумен Даниил.

До середины IX в., когда еще сооружались престолы, примыкающие к алтарной стене апсиды, прообразом пещерных храмов Подонья могли быть и подземные церкви Херсонеса, имеющие такой же архитектурно-канонический элемент. Это вполне вероятно, учитывая, что путешествие в 860 г. Константина Философа (св. равноап. Кирилл) в Хазарию охватило Крым (остановка в Херсонесе) и Дон.