Нижний девон Варандей-Адзьвинской структурной зоны (стратиграфия, корреляция)

Автор: Юрьева З.П., Валиукевичиус йЮ.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (209), 2012 года.

Бесплатный доступ

Варандей-Адзьвинская структурная зона расположена в северо-восточной части Тимано-Североуральского региона, где нижний девон включает все ярусы: лохковский, пражский и эмсский. Нижнедевонские осадки накапливались в условиях мелководного морского бассейна с меняющимся характером осадконакопления (глинисто-карбонатным, карбонатным, сульфатно-карбонатным, смешанным терригенно-глинисто-карбонатным), представляют собой формирования с различными типами ритмичного строения.

Тимано-североуральский регион, варандей-адзьвинская структурная зона, нижний девон, стратиграфия, фация, акантоды

Короткий адрес: https://sciup.org/149129071

IDR: 149129071

Текст научной статьи Нижний девон Варандей-Адзьвинской структурной зоны (стратиграфия, корреляция)

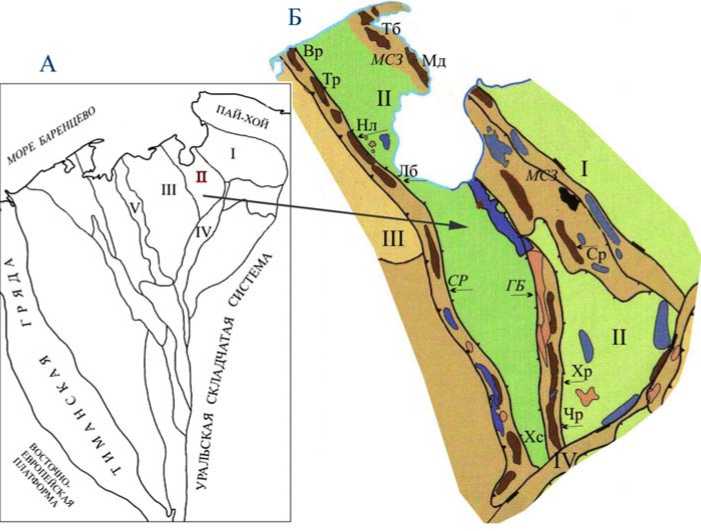

Исследование глубокозалегаю-щих нижнедевонских отложений проводится с середины прошлого века. Первая информация была получена при вскрытии отложений в южной части Колвинского мегавала. Как показали последующие исследования, нижний отдел девона в более полном стратиграфическом объёме установлен в Варандей-Адзьвинской структурной зоне (ВАС3), характеризующейся сложным строением [4] и расположенной на северо-востоке Тимано-Североуральского региона (рис. 1). Детальное изучение нижнедевонских отложений ВАС3 началось с разрезов южной части зоны, где были открыты нефтеносные пласты-коллекторы. Нижний девон здесь представлен лох-ковским, пражским и эмсским ярусами, однако объемы ярусов и распространение отложений в пределах ВАС3 существенно различаются.

Наиболее полный стратиграфический объём лохкова установлен в северной части региона исследований. В пределах ВАС3 на сравнительно коротком расстоянии в мощных разрезах нижнего лохкова наблюдаются значительные изменения, которые обусловлены условиями осадконакопления. При выделении в нижнем лохкове глинисто-карбонатной толщи овинпармского горизонта были отмечены уменьшение глинистости пород в её верхней части и выдержанность фациальной характеристики пород сотчемкыртинского горизонта верхнего лохкова по площади [6]. В связи с открытием залежей нефти в нижнедевонских коллекторах северной части ВАС3, где разрез значительно отличается от разрезов южных площадей, возникла необходимость обобщить имеющиеся материалы по нижнедевонским отложе ниям для выявления закономерностей изменения пород и определения положения залежей нефти в разрезе нижнего девона.

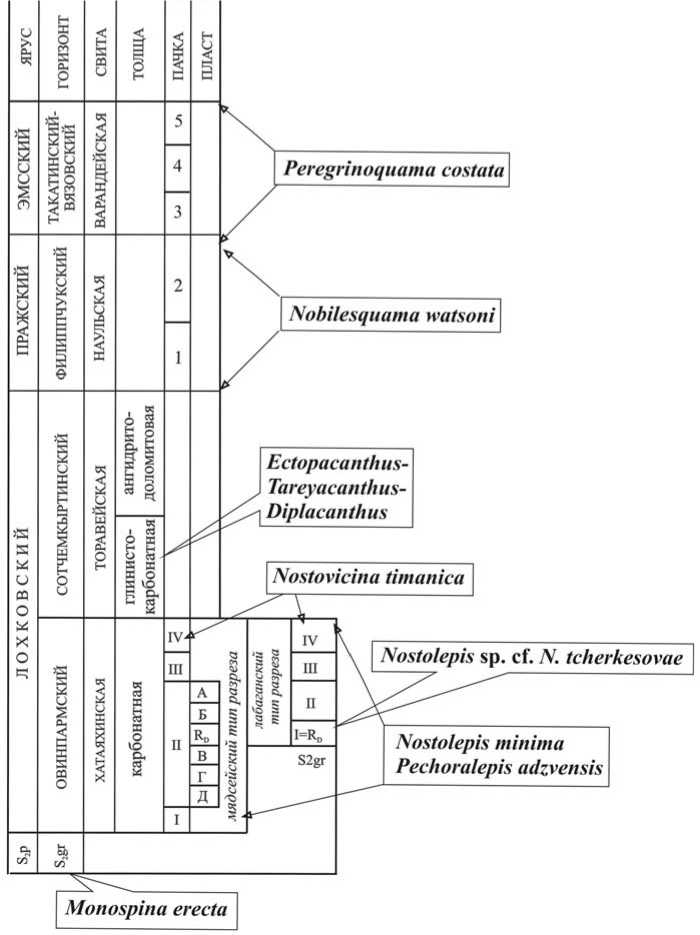

Согласно современной стратиграфической схеме Тимано-Североуральского региона лохковский ярус представлен овинпармским и сотчем-кыртинским горизонтами, которые характеризуются широким фациальным разнообразием [2, 8]. Горизонты детально изучены в уральских разрезах, вскрыты и прослеживаются в пределах Печорской платформы. Овин-пармскому горизонту на территории ВАС3 соответствует хатаяхинская свита, распространенная повсеместно (рис. 2). Её стратотип установлен в южной части Колвинского мегавала. В разрезе Медынского вала (северо-восток ВАС3) этот горизонт можно рассматривать в качестве опорного разреза, так как он обоснован много-

численными литологическими и палеонтологическими данными. Кроме того, овинпармский горизонт имеет выразительную геофизическую характеристику. Его ритмичное трансгрессивно-регрессивное строение иллюстрируют дифференцированные диаграммы промысловой геофизики. Важно отметить, что опорный разрез горизонта не нарушен тектоническими разломами, которые проявляются в надвиговых структурах ВАСЗ, а именно в южной части вала Сорокина, на валу Гамбурцева.

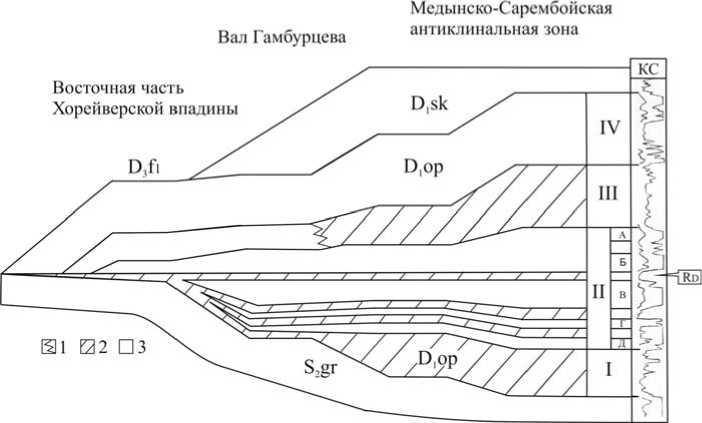

По характеру распределения пород в опорном разрезе овинпармско-го горизонта ясно выделяются два ритма, каждый из которых в нижней части представлен трансгрессивными в основном глинистыми отложениями (пачки I и III) и регрессивными преимущественно карбонатными отложениями (пачки II и IV). В строении пачек проявляется ритмичность более низкого ранга. Границы пачек приняты по резкой смене литологического состава. Верхняя часть пачки II, а также пачки III и IV прослеживаются по всей территории структурной зоны [9, 10]. Нижняя граница овин-пармского горизонта и соответственно граница силура и девона литологически хорошо выражена.

Базальные глинистые отложения горизонта, характеризующие пачку I мощностью 30—50 м, залегают на верхнесилурийских глинисто-карбонат-ных, редко терригенных отложениях. Ритмичность строения пачки II (110— 145 м) отчетлива, так как она представлена серией карбонатных пластов, чередующихся с пластами мергелей и известковых аргиллитов. Пласты-коллекторы А—Д содержат залежи нефти (месторождения Тобойское, Мядсей-ское и др.). Известняки и вторичные доломиты разнозернистые часто органогенные. Глинистые породы иногда содержат алевритовую примесь кварца. Важно проследить изменение пачки II при сопоставлении разрезов нижнего девона. Коррелятивными реперами являются и карбонатные, и разделяющие их глинистые пласты. В южном и юго-западном направлениях уменьшаются мощность пачки и число пластов, но вырастает карбонат-ность пород, что отражается на характере записи каротажных кривых. Однако карбонатные пласты пачки II не утрачивают свою выразительность и по-прежнему являются реперными уровнями. По ним прослеживается сокращение разрезов нижней части

Рис. 1. Положение Варандей-Адзьвинской структурной зоны (ВАСЗ) в пределах Тимано-Североуральского региона (А). Тектонические структуры (Б): I — Коротаи-хинская впадина, II — ВАСЗ ( ГБ — вал Гамбурцева, МСЗ — Медынско-Сарембой-ская антиклинальная зона, СР — вал Сорокина), III — Хорейверская впадина, IV — гряда Чернышева, V — Колвинский мегавал. Обозначения месторождений (Б): Вр — Варандейское, Лб — Лабаганское, Мд — Мядсейское, Нл — Наульское, Ср — Сарембойское, Тб — Тобойское, Тр — Торавейское, Хр — Хасырейское, Хс—Хосолтинское, Чр—Черпаюское

овинпармского горизонта, поскольку нижние пласты Д, Г и В постепенного выполаживаются. Выдержанным и потому наиболее значимым для региональной корреляции является глинистый пласт мощностью 3—10 м, который был обозначен как пласт RD [5]. Этот пласт является аналогом базального глинистого пласта хатаяхинской свиты в южных разрезах ВАСЗ и в разрезах восточной части Хорейверской впадины (рис. 3). Пачка III (80—100 м) выделяется мелкой ритмичностью. Она сложена мергелями и известняками глинистыми с прослоями известняков органогенных. В южных и западных разрезах ВАСЗ возрастает карбонатная составляющая пород. Ритмичное строение пачки IV (45—95 м) определяется чередованием известняков зернистых, часто органогенных и до-ломитизированных, с известняками глинистыми и мергелями. В южном направлении количество мергелей и известняков глинистых уменьшается. В связи с тем, что качество пород пачки III как верхнего флюидоупора снижается, основным нефтеносным объектом становятся карбонатные пласты-коллекторы пачки IV. Залежи нефти установлены на месторождениях вала Сорокина (Наульское, Лабаганс кое, Хосолтинское) и вала Гамбурцева (Черпаюское, Хасырейское).

Наиболее важными представителями фауны, определяющей раннедевонский возраст и позволяющей проводить корреляцию разрезов, являются разнообразные акантодовые ассоциации. Они отчетливо отражают изменение условий осадконакопления в палеобассейне [11]. Коллекция акантод из овинпармских отложений наиболее многочисленна. Так, в раннелохковской биозоне Nostolepis minima (рис. 2, см. таблицу) определено 25 таксонов акантод. Зональное сообщество хуже распознаётся в более мощных овинпармских отложениях на северо-востоке ВАСЗ. В её западных разрезах в сообществе акантод статистически преобладают Nostolepis minima, N. ex gr. striata, N. kozhymica, Nostovicina sp. cf. N. multicostata . Пачкам II, III и IV соответствует биозона Pechoralepis adzvensis . Интервальная зона Nosto-lepis sp. cf. N. tcherkesovae характеризует нижнюю пачку I (R D ) в консе-диментационно сокращенных разрезах овинпармского горизонта[12]. Верхнюю IV пачку характеризует интервальная зона Nostovicina tima-nica .

Рис. 2. Схема расчленения разреза нижнедевонских отложений ВАСЗ. Распространение биозон акантод

ментационных доломитов, ангидрит-доломитов, доломитовых мергелей и аргиллитов. Мощность толщи в южном направлении изменяется от 390 м до полного выклинивания вследствие проявления эрозии в предсреднеде-вонское и раннефранское время. Тора-вейской свите соответствует акантод-ная биозона Ectopacanthus-Tareyacan-thus-Diplacanthus. Ее нижнюю границу обозначает появление молодых транзитных таксонов Nostovicina sp. cf. N. tareyensis и Acanthoides ? sp. В отложениях верхней части свиты обнаружен только один вид Acanthoides ? sp. широкого распространения. Позднелохков-ской возраст этих отложений подтверждается комплексом остракод, представленным видом-индексом зоны Welleriella ventriumbonata и сопутствующими видами [1].

Пражские и эмсские отложения установлены лишь в северных разрезах ВАСЗ. Пражскому ярусу соответствует наульская свита (120—160 м), стратотип которой выделен в разрезе скв. 56 Наульской. Свита согласно залегает на породах сотчемкыртинско-го горизонта и разделяется на две пачки. Нижняя пачка 1 (50—80 м) сложена пестроцветными алевролитами, аргиллитами, песчаниками, доломитами и ангидритами. На диаграммах промысловой геофизики она отчётливо выделяется повышенными значениями гамма-активности. Песчаный пласт-коллектор нефтеносен на севере Медынско-Сарембойской антиклинальной зоны. Пачка 2 (12—70 м)

Сотчемкыртинский горизонт завершает разрез лохковского яруса. Горизонту соответствует торавейская свита (стратотип ее установлен в скв. 25 Торавейской), которая имеет выдержанные по латерали фациальную и промыслово-геофизическую характеристики. Свита представлена в основном седиментационными доломитами и сульфатами с прослоями аргиллитов и вторичных доломитов. Она подразделяется на две толщи: глинисто-карбонатную (нижнюю) и ангидрит-доломитовую (верхнюю). Для глинисто-карбонатной толщи (70—90 м) типичен парагенез седиментационных доломитов и мергелей доломитовых с подчиненными прослоями аргиллитов и вторичных цианобактериальных доломитов. Ангидрит-доломитовая толща литологически выдержана, сложена чередующимися слоями сульфатов, седи-

Рис. 3. Схема развития овинпармских отложений ВАСЗ.

1 — фациальное замещение, 2 — преимущественно глинистые отложения, 3 — преимущественно карбонатные отложения. I—IV — пачки овинпармского горизонта А—D, R d — реперные пласты пачки II; КС — кажущееся сопротивление пород

сложена доломитами, ангидритами, мергелями доломитовыми и характеризуется повышенными значениями кажущегося сопротивления. Интервальная зона Nobilesquama watsoni, связанная с верхней пачкой наульской свиты, включает транзитные ностоле-пиды. По акантодам нижняя граница наульской свиты фиксируется появлением вида Nobilesquama watsoni, а верхняя — по исчезновению вида N. minilonga , который существовал в лох-ковское и пражское время. Вид Nostolepis taimyrica характерен для пражских и раннеэмсских отложений.

Эмсский ярус выделяется в объеме варандейской свиты (стратотип установлен в разрезе скв. 2 Варандейской), которая подразделяется на три пачки (3—5) и по площади развита меньше, чем наульская свита. Мощность яруса колеблется от первых метров до 180 м, что является следствием размыва пород в среднедевонское и раннефранское время. В пачке 3 (до 70 м) переслаиваются доломиты, известняки, мергели, алевролиты и аргиллиты. Породы обогащены глинистым материалом. Карбонаты содержат фрагменты остракод и водорослей. В пачке 4 (до 80 м) преобладают доломиты с гнёздами вторичных ангидритов и с прослоями мергелей доломитовых и аргиллитов. Пачка 5 (до 25 м) сложена доломитами, мергелями доломитовыми, часто алевритистыми и сульфатизирован-ными. В объеме варандейской свиты установлена раннеэмсская биозона акантод Peregrinosquama costata . Комплекс эмсских остракод, имеющий сходство с позднелохковским, отличается от него наличием новых видов — Aparchitellina rozhdanna , Sulcatiella armata, Bairdia nordica, а также представителей рода Bivlada .

Раннедевонское осадконакопление завершает ордовикско-раннеде-вонскоий цикл развития бассейна седиментации на северо-востоке Европейской платформы [3]. Эволюцию и морфологию осадочного бассейна определяли тектоническая эволюция платформы, развитие Палеоуральского океана и эвстатические колебания уровня моря. В открытошельфовых (рамповых) бассейнах позднего лудфордия и раннего лохкова формировались протяженные трансгрессивные тракты илово-биокластовых известняков с богатыми и разнообразными комплексами бентосной фауны, небольшими биостромами и биогермами [2]. На развитие и рас-

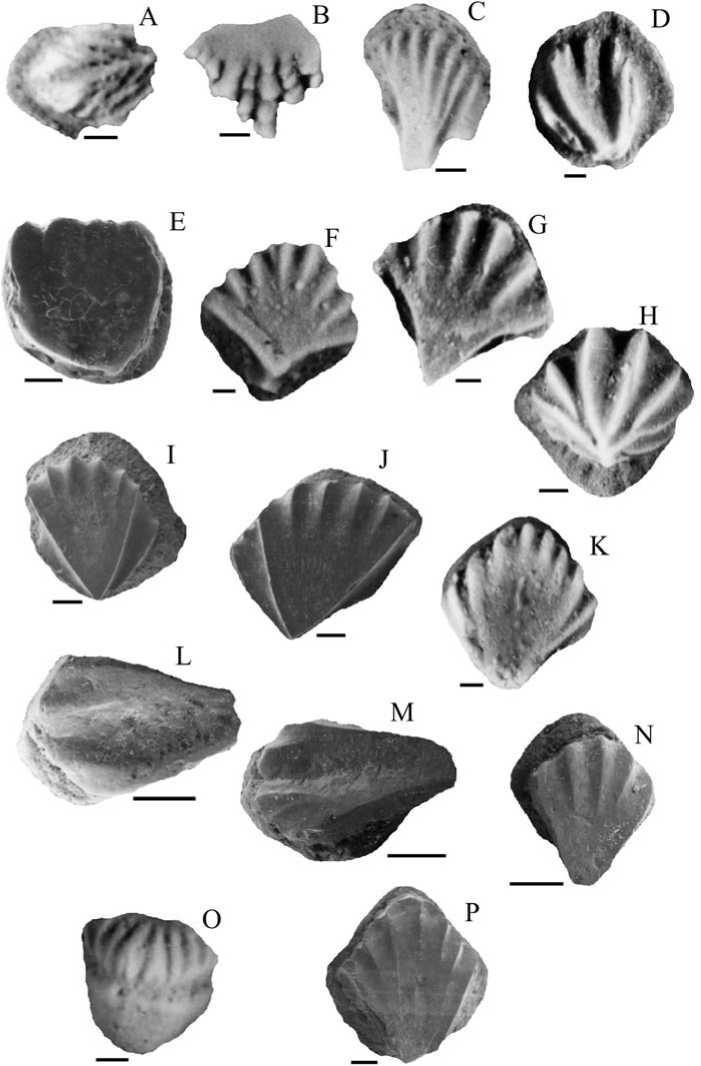

Раннедевонские акантоды ВАСЗ. Чешуи, крона передним краем вверх, за исключением: фиг. A, L, M — крона передним краем слева, O — переднебоковой вид чешуи. Масштабная линия 0.1 мм. A, B — Poracanthodes porosus Brotzen, 1934. Скв. 42 Западно-Лекейягинская, инт. 3230—3249 м, скв. 16 Северо-Сарембойская, инт. 3466—3475 м; верхний силур, пржидольский ярус. C — Nobilesquama minilonga Valiukevicius et Burrow, 2005; D — Canadalepislinguiformis Vieth. Скв. 76 Лабаганская, инт. 4117—4123 м; хатаяхинская свита, базальная пачка в разрезе лабаганского типа, репер R D . E — Canadalepis linguiformis Vieth, 1980. Скв. 19 Северо-Сарембойская, инт. 3320—3325 м; хатаяхинская свита, пачка II в разрезе мядсейского типа. F, G — Pechoralepiszinaidae or P. adzvensis, транзитная разновидность чешуи. Скв. 17 Северо-Сарембойская, инт. 3954— 3961 м; хатаяхинская свита, пачки II, III. H — Pechoralepis adzvensis Valiukevicius et Burrow, 2005. Скв. 7 Варандейская, инт. 4200—4212 м; хатаяхинская свита, пачка IV. I, J — Nostolepis terraborea Valiukevicius, 2003. Скв. 25 Торавейская, инт. 4251—4255 м; торавейская свита, глинисто-карбонатная толща. K — Nostovicina platycrista Valiukevicius et Burrow, 2005. Скв. 11 Тобойская, инт. 3382—3389 м; наульская свита, пачка 1. L, M — Nostovicina timanica Valiukevicius et Burrow, 2005, N — Nostolepis taimyrica Valiukevicius, 1994. Скв. 2 Варандейская, инт. 3749—3757 м; наульская свита, пачка 2. O — Nostovicina multangula Valiukevicius et Burrow, 2005 , P — Peregrinosquama costata Valiukevicius et Burrow, 2005 . Скв. 2 Варандейская, инт. 3667—3674; варандейская свита

пространение фаций оказало влияние Большеземельское палеоподнятие, сводовая часть которого соответствует Хорейверской впадине в современном структурном плане. Влияние погребённого палеоподнятия определило особенности строения осадочных образований, выразилось в длительных перерывах осадконакопления, сопровождаемых глубокими размывами в начале среднего и позднего девона [7]. Устойчивое падение относительного уровня моря, начавшееся в конце пржидольского века, вызвало регрессию морского бассейна и определило его региональное обмеление. На его фоне позднее отметилась фаза крупной раннелохковской трансгрессии. Нижнедевонские отложения чётко отражают трансгрессивно-регрессивную направленность развития бассейна седиментации. В их основании залегают морские карбонатные и глинисто-карбонатные толщи овинпармского горизонта, перекрытые седиментационными доломитами и ангидритами сотчемкыр-тинского горизонта и карбонатнотерригенными породами пражского и эмсского ярусов.

Фациальная изменчивость лох-ковских отложений наблюдается как по латерали, так и в разрезе. О постепенном обмелении морского бассейна свидетельствует смена нормальноморских отложений (овинпармское время) отложениями лагун с повышенной солёностью (сотчемкыртин-ское время). Овинпармские известняки и мергели содержат типичную морскую фауну (брахиоподы, крино-идеи, кораллы и др.). В целом регрессивная тенденция морского осадочного бассейна наиболее отчетливо проявилась в отложениях пражского и эмсского возрастов. Трансгрессивные глинистые отложения формировались в условиях полузакрытого морского мелководья. Развивались регрессивные тракты, сформированные сульфатно-карбонатными образованиями. Начало осадочного пражского ритма (трансгрессивная часть) отличалось интенсивным поступлением терригенного материала. В ран- нем эмсе (регрессивная часть ритма) существовали обстановки аллювиальных равнин, а на рубеже раннего и позднего эмса наступил перерыв в осадконакоплении. Позднеэмсско-эйфельское время характеризовалось распространением на запад трансгрессивных глинисто-терригенных трактов, ограничиваемых расчленённым рельефом дна бассейна. В условиях трансгрессии морского мелководного бассейна формировались глинисто-терригенные и сульфатно-карбонатные отложения.

Таким образом, уточненные нами данные показали, что эрозия отложений в среднем и позднем девоне повлияла на стратиграфический объём и мощность нижнего девона в южной и юго-западной части ВАСЗ, на участках повышенного палеорельефа. На северо-востоке Тимано-Севе-роуральского региона нижнедевонские отложения являются промышленно нефтеносными. Наибольшее число залежей углеводородов установлено в пределах Варандей-Адзь-винской структурной зоны. Несмотря на различие фаций, стратиграфического объёма и мощности, выявлено сходство строения нижнедевонских отложений по всей территории. На основе каркаса реперных уровней, которыми являются толщи, пачки и отдельные пласты пород, удалось проследить развитие ритмично построенных нижнедевонских отложений и определить положение продуктивных пластов-коллекторов в их разрезе.

Список литературы Нижний девон Варандей-Адзьвинской структурной зоны (стратиграфия, корреляция)

- Абушик А. Ф., Шамсутдинова Л. Л. Остракоды раннего девона Тимано Печорской провинции. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 181 с.

- Антошкина А. И. Пространственно-временные связи в структуре нижнепалеозойской калейдовой формации севера Урала // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 351-364.

- Жемчугова В. А., Мельников С. В., Данилов В. Н. Нижний палеозой Печорского нефтегазоносного бассейна (строение, условия образования, нефтегазоносность). М: Изд-во Академии горных наук, 2001. 110 с.

- Малышев Н. А. Тектоника, эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов европейского севера России. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 270 с.

- Мартынов А. В., Шамсутдинова Л. Л. Расчленение и корреляция разнофациальных разрезов овинпармского горизонта нижнего девона Тимано-Печорской провинции в связи с его нефтеносностью // Нефтегазовая геология на рубеже веков. Прогноз, поиски, разведка и освоение месторождений: Материалы конф. Т. 2. СПб., 1999. С. 137-143.