Н.Н. Канивецкий в русской и советской литературе и критике

Автор: Спачиль О.В.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Гуманитарная панорама: обзоры, критика, эссе

Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи – выявить литературные источники, связанные с биографией писателя Николая Николаевича Канивецкого (1857–1911), и проанализировать критические отзывы современников, характеризующие его творчество. Материалом исследования послужили художественные произведения Н. Н. Канивецкого, очерки, посвященные его жизни и творчеству, воспоминания кубанцев, рецензии современников писателя, научная аналитика. Важным источником биографических данных о Н. Н. Канивецком являются автобиографические произведения Ф. В. Гладкова, комментарии к ним, их историко-филологическая критика. В ходе исследования был сделан максимально полный обзор публикаций о писателе, подробно рассмотрен образ Н. Н. Канивецкого, созданный в советской литературе. Сделаны выводы об уникальном характере языка произведений Н. Н. Канивецкого, о важности изучения его творчества для исследований культуры и истории Кубани.

Кубанская область, Екатеринодар, Н. Н. Канивецкий, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, Н. Ф. Веленгурин, Ф. В. Гладков, кубанская балачка

Короткий адрес: https://sciup.org/170209424

IDR: 170209424 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.011

Текст научной статьи Н.Н. Канивецкий в русской и советской литературе и критике

СПАЧИЛЬ Ольга Викторовна кандидат филологических наук, доцент, Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация

Введение. Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, неослабевающим вниманием к творчеству Н. Н. Канивец-кого (1857–1911) в течение последних 25 лет, а с другой - отсутствием академических исследований, посвященных его жизни и деятельности. После более чем восьмидесятилетнего забвения интерес к творчеству писателя возродился с переизданием в 1990 г. в миниатюрном формате дореволюционных рассказов Н. Канивецкого «Из былого Черномории» [14]. И сегодня этот интерес только растет. Проза незаурядного кубанского литератора рубежа XIX-XX вв. вдохновила режиссеров на создание спектаклей «Как Степан Грищенко за горилкой ходил» (Краснодарский академический театр драмы, премьера 15 июня 2023 г.) и «Пахлава глупости» («Один театр», премьера 18 февраля 2023 г.) [17]. В 2023 г. увидело свет новое издание рассказов писателя «Было вре-мячко» [12], а профессиональные историки-экскурсоводы проводят пешеходные экскурсии «Екатеринодар в творчестве и общественной деятельности Николая Канивецкого» по местам, связанным с писателем и членами его семьи [10] [27].

Существует устойчивая потребность в верифицированном научном историколитературном описании жизни и творчества кубанского литератора. На сегодняшний день краткие сведения и упоминания о Н. Н. Кани-вецком в словарях и энциклопедиях, посвященных истории Кубани и кубанскому казачеству [33, с. 196] [35, с. 209], требуют значительного расширения и углубления. Осмысление творчества Н. Н. Канивецкого важно как для изучения истории литературы Кубани, так и для более глубокого понимания закономерностей и динамики развития русской литературы в целом.

В 1993 г. последовала публикация полного собрания прозаических произведений писателя с комментариями и биографическим очерком В. П. Бардадыма [2]. Эта работа до сих пор является наиболее полным источником сведений о Н. Н. Канивецком. Написанный вдохновенно и тепло, очерк тем не менее нуждается в уточнениях, ссылках на архивные материалы, а некоторые эмоциональные суждения - в обосновании и объективной оценке.

Целью представленного исследования является установление и систематизация источников, реконструирующих биографию писателя Николая Николаевича Канивецкого, а также комплексный анализ рецепции его творческого наследия в критических работах и отдельных отзывах современников. Важно также привлечь внимание диалектологов к уникальному языку произведений писателя, на сегодняшний день являющемуся единственной фиксацией в художественном произведении кубанского говора, так называемой кубанской балачки.

Для понимания контекста изучаемого вопроса необходимо было обращение к «Кубанским календарям» (ежегодным справочным изданиям Кубанского областного статистического комитета), дореволюционной периодике - газетам «Кубанские новости» и «Новое время», журналу «Русское богатство», а также к современной периодике, научным публикациям по вопросам чеховедения, литературного краеведения и книгопечатания. Публикация Ф. П. Куценко писем Ф. В. Гладкова из личных архивов кубанских историков помогла понять непростые отношения писателя с властью и тем самым объяснить изъятие из «Автобиографии» и повести «Мятежная юность» описания некоторых фактов его жизни, связанных с личностью Н. Н. Канивецкого [18].

К краеведческим очеркам В. П. Бардады-ма мы обращались как к отправному пункту исследования. Научно-аналитический труд Н. Ф. Веленгурина проанализирован в специально выделенном разделе статьи как первое исследование личности Н. Н. Канивецкого в произведениях Ф. В. Гладкова.

Использование компаративного, описательного, биографического методов позволило выявить причинно-следственные связи, понять логику восприятия творчества Н. Н. Ка-нивецкого в разные исторические периоды существования нашего государства.

В ходе научной работы последовательно рассмотрены дореволюционные рецензии В. Г. Жуковского и В. Г. Короленко, образ Н. Н. Канивецкого и его семьи в произведениях Ф. В. Гладкова, осмысление творчества самого Ф. В. Гладкова и фигуры Н. Н. Канивец-

ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ

HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS

кого Н. Ф. Веленгуриным. Отдельный раздел посвящен включению произведений Н. Н. Ка-нивецкого в хрестоматии и сборники произведений региональной литературы, изданные в постперестроечное время. Сделан анализ публикации А. Ракова, в которой он вспоминает, как воспринял произведения кубанского литератора А. П. Чехов и как отзывался о них великий русский писатель.

Научная новизна статьи заключается в систематизации и анализе литературнокритических работ, посвященных творчеству писателя с момента появления его первого сборника рассказов в 1889 г. Впервые подробно рассмотрен образ Н. Н. Канивецкого, созданный Ф. В. Гладковым в «Автобиографии» и повести «Мятежная юность». В заключении намечены перспективы дальнейших исследований биографии и творчества Н. Н. Канивец-кого, направленные на создание верифицированного жизнеописания писателя и комментированного издания его произведений.

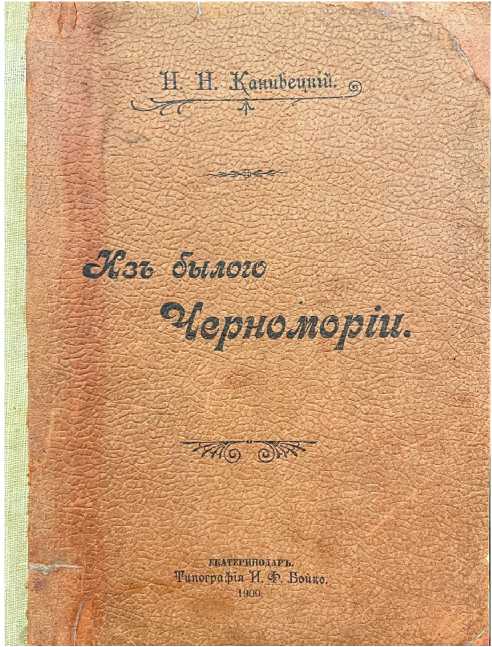

Дореволюционная критика о сборнике рассказов «Из былого Черномории»: В. Г. Жуковский, В. Г. Короленко. Начиная с 1897 г. в ведущей газете Кубанской области, выходившей в Екатеринодаре, «Кубанских областных ведомостях», появляются рассказы и очерки Н. Н. Канивецкого. В 1899 г. писатель издает девять из ранее опубликованных своих рассказов в малоформатном сборнике «Из былого Черномории» [13]. На обложке книги (Рис. 1), хранящейся в Литературном музее Кубани, в качестве даты издания, однако, указан 1900 г. Возможно, это дата выхода дополнительного тиража, который потребовался после того, как первые книжки быстро разошлись. В сборник включены рассказы: «Контрабандный чай», «На кордоне», «За варениками», «На кладбище», «Под Рождество», «Под Пасху», «Лемишка», «Из-за зайца», «По станичному приговору». Все произведения написаны по воспоминаниям старых казаков о событиях времен Кавказской войны (1817-1864), результатом которой стало присоединение Северного Кавказа к Российской империи.

Сборник рассказов хорошо встретили земляки писателя. «Очерки из быта черноморских казаков (так рассказы Н. Н. Канивецкого назвала газета.- О. С.) получили всюду самый благожелательный прием у кубанцев» [2, с. 185]. Безусловным успехом было появление положительной критики сборника в столичных изданиях. Первым на книгу откликнулся В. Г. Жуковский, рецензент влиятельной в России газеты «Новое время». В иллюстрированном приложении к ней была помещена небольшая заметка, в которой автор прежде всего отмечал, что книга издана «очень заботливо, даже изящно», ее автор удачно описывает своеобразные черты малороссийского характера, увлекательно обрисованные Н. В. Гоголем в его повестях «Вечера на хуторе близ Деканьки» и «Тарас Бульба». В заметке говорится о временной привязке повествований, которые «относятся к тому уже далекому

Рис. 1. Обложка книги Н. М. Канивецкого «Из былого Черномории», 1900, Екатеринодар, типография И. Ф. Бойко. Из фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына (КМ 7922/7); фото автора

Fig. 1. Cover of the book From the Past of the Black Sea Coast by N. M. Kanivetsky, 1900, Ekaterinodar, I. F. Boiko Printing House. From the holdings of the Felitsyn Krasnodar State Historical and Archaeological MuseumReserve (Inventory No. KM 7922/7); photo by the author.

от нас времени, когда за Кубанью существовали еще кордоны, охранявшие неприкосновенность нашей линии для “азиатов”, по казацкому выражению, а попросту - для черкесов» [11]. Рецензент обращает внимание на реализацию художественной задачи в рассказах Н. Н. Канивецкого: «Не легкую и не безопасную службу приходилось отбывать там малороссийскому казачеству, но автор не задается воспеванием казацких подвигов - он ограничивается изображением кордонной жизни и избирает преимущественно такие события, в которых казачество проявляло наиболее присущие ему типические черты» [11]. Отметив рассказы (автор называет их очерками) «За варениками», «Под Рождество» и «Контрабандный чай», В. Г. Жуковский особо выделяет лучший рассказ «По станичному приговору». Примечательно, что критик не обошел вниманием и уникальную особенность повествовательной техники писателя: «В книге г. Ка-нивецкого мы встречаемся с весьма оригинальным приемом. Повествовательную часть рассказа от своего лица он излагает по-русски, все же разговоры действующих лиц ведутся на малороссийском наречии, которое и доныне служит разговорным языком для сельской и городской мещанской среды малороссийского края. Казачество и вообще сельский люд несомненно полнее обрисовываются перед читателем, когда говорят на своем родном языке, и подобный способ передачи рассказов г. Канивецкого нельзя не отметить как одно из достоинств его книги, вообще выдающейся из ряда многих подобных ей изданий» [11].

Отмеченная В. Г. Жуковским особенность - редкий в художественной литературе случай фиксирования кубанской балачки 1. Под этим полуофициальным названием сегодня понимают «кубанские говоры с южнорусской и украинской языковыми основами» [3, с. 74]. Научная ценность зафиксированного в рассказах диалекта сегодня, по мере заселения бывшей Кубанской области (ныне Краснодарского края) носителями иных языков и диалектов, только возрастает.

Несколькими месяцами спустя, в том же 1900 г., ежемесячный общественнополитический, литературный и научный журнал «Русское богатство» опубликовал еще одну рецензию на вышедший в Екатеринодаре сборник рассказов. Благодаря исследованиям российского литературоведа и библиографа М. Д. Эльзона (1945–2006) удалось установить автора опубликованной анонимной рецензии [34]. Им оказался редактор литературного отдела В. Г. Короленко (1853–1921), известный писатель и публицист.

В. Г. Короленко начинает свой отклик на книгу также с указания на уникальность ее двуязычия и отдает должное писательскому мастерству автора, естественности языка его персонажей: «Книга г-га Канивецкого написана на двух языках: текст рассказов, описания и вообще все, что говорится от автора,- изложено по-русски. Разговоры действующих лиц, черноморских казаков - по-малорусски. На языке этих разговоров, в свою очередь, можно заметить некоторое влияние русского языка, отразившееся в легких, правда, но все же заметных изменениях. Самый язык, как русский, так и малорусский, производит впечатление простоты и безыскуственной свежести. В разговорах действующих лиц вы не встретите той изысканной натянутости и сгущенности разных местных говоров, которые, к сожалению, порой замечаются в произведениях этого рода» [18, с. 28–29].

Далее рецензент указывает на «незамысловатость содержания» рассказов, которые нередко носят характер «сентиментальных анекдотов» [18, с. 30]. В.Г.Короленко сетует на отсутствие описания сложных и драматичных отношений, складывающихся в казачьей среде. Критикуя рассказ «По станичному приговору», он пишет: «Читатель тоже тронут, но в сущности все-таки драма не закончена, не дорисована… жена Батога остается лицом без речей, пассивным материалом для мужниного великодушия. В наше время все эти вещи происходят много сложнее, и невольно кажется, что в “прошлом” высылки “по приговору

ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ

HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS

станицы” не так уж легко разрешали сердечные драмы...» [18, с. 30].

В. Г. Короленко, великий правдолюбец и защитник истины, все-таки не торопится с окончательной оценкой творчества Н. Н. Ка-нивецкого, хотя ему в произведениях писателя недостает жизненности и неприкрытой жестокой правды. Он хорошо понимает, что представленные рассказы «Из былого Черно-мории» поданы с точки зрения автора - «это точка зрения старого служаки, проникнутого насквозь мудростью стариков есаулов и с благодушным юмором оглядывающегося на шалости удалых “Чубов”. Так и кажется, что ни этот благодушный юмор, ни умение рисовать бойкими чертами эти типичные фигуры в черкесках - не покрывают уже сложных и, быть может, не менее ярких явлений современной жизни хотя бы той же Черномории» [18, с. 30]. В заключении В.Г.Короленко выражает надежду и готов подождать: «Может быть мы ошибаемся, и автор попытается еще нарисовать нам картинки “из настоящего Чер-номории”» [18, с. 30].

Рецензия В. Г. Короленко, с одной стороны, привлекает внимание читающей публики к произведениям Н. Н. Канивецкого, но с другой - отражает его собственные взгляды на роль писателя в обществе, который должен был прежде всего обличать зло, защищать угнетенных, обращаться к самым острым, злободневным вопросам современности.

Н. Н. Канивецкий и Ф. В. Гладков. Одним из немногих источников, откуда можно почерпнуть биографические сведения о Н. Н. Канивецком, является повесть «Мятежная юность», а также переписка Фёдора Васильевича Гладкова (1883-1958) и его автобиографические материалы. В справочниках и словарях он упоминается как классик социалистического реализма, русский советский писатель и журналист, лауреат двух Сталинских премий. Как писал литературный критик Д. П. Святополк-Мирский, «“Цемент”2 Гладкова положил начало устойчивому ряду. пролетарских романов» [24, с. 238]. Владимир Набоков использовал отрывок из романа Ф. В. Гладкова «Энергия» (1933) как пример окончательного подавления искусства в «советском полицейском государстве», «поскольку авторскому воображению и свободной воле положен строго установленный предел» [25, с. 39, 36].

Важные события в жизни писателя были связаны с Кубанью. Выходец из крестьянской старообрядческой семьи (родился в селе Большая Чернавка Пензенской губернии), Ф. В. Гладков 12-летним подростком приехал с матерью на Кубань, где уже работал на паровой мельнице его отец. Это было вынужденное бегство, поскольку в родном селе подростка Фёдора оклеветали (ложно обвинили в нанесении неприличных надписей на здание церкви), ему грозил арест. Мальчика жестоко избил урядник, а дом Гладковых сожгли. Через год после приезда в Екатеринодар, как написал Ф. В. Гладков в «Автобиографии» (1951), он попал под амнистию: «В дни коронации, в 1896 году, меня амнистировали, и в полиции пристав сказал: “Молодец, что умел прятаться,- не попал к нам в лапы, а то мы бы тебя за милую душу водворили в колонию малолетних преступников”» [6, с. 8].

Прекращение полицейского преследования позволило Ф. В. Гладкову продолжить образование. В столице Кубанской области он окончил Екатеринодарское городское шестиклассное училище. На сохранившемся по улице Ленина и Красноармейской (бывших Соборной и Бурсаковской) здании3 установлена мемориальная доска: «Здесь с 1897 по 1901 годы учился Фёдор Васильевич Гладков, известный советский писатель».

О своем екатеринодарском отрочестве Ф. В. Гладков написал в незаконченной повести «Мятежная юность», события которой относятся к 1895 г. Одиннадцать глав этого произведения были напечатаны в журнале «Октябрь» (1956, № 7). В восьмитомное собрание сочинений писателя, последний том которого был опубликован в 1959 г., уже после смерти Ф. В. Гладкова, повесть не вошла.

«Мятежная юность» должна была завершить автобиографический цикл, включающий «Повесть о детстве» (1950), «Вольница»

(1951), «Лихая година» (1954). Особенностью поэтики этих произведений являлось сохранение подлинных имен и фамилий людей, с которыми жизнь сводила писателя. Так, в «Мятежной юности» мы встречаемся с Надеждой Николаевной Сосновской, в девичестве Кани-вецкой, ее матерью Миандорой Андреевной. Рядом с домом Надежды Николаевны живет ее сын, инженер Сосновский со своей женой Александрой Васильевной и сыном. Погостить в загородное имение своей сестры приезжает и ее горячо любимый младший брат Николай Николаевич Канивецкий. Имение находилось на Дубинке, где-то в районе теперешнего Виш-няковского сквера, в нем еще сохранилось несколько дубов, оставшихся от дубового леса, давшего название этому району города.

Описание жизни в Екатеринодаре в автобиографии Ф. В. Гладкова начинается так: «Жили мы на Дубинке - в городском предместье - во дворе местного почетного мирового судьи Канивецкого, где обитали его престарелая мать и седовласая сестра - сердобольные барыни. Канивецкий печатал в “Областных ведомостях” веселые рассказы, похожие на анекдоты. Он покровительственно (здесь и далее курсив наш.- О. С .) давал мне читать книги из своей огромной библиотеки» [6, с. 8.].

Стараниями Надежды Николаевны (в девичестве Канивецкой, сестры писателя) Фёдор Гладков получил школьное образование и имел доступ к обширной библиотеке Канивецких. Эта библиотека для Екатери-нодара рубежа веков была уникальным явлением. Людей, имевших книги дома, можно было пересчитать по пальцам. Когда местные журналисты говорили о ситуации с книгами, то неизменно указывали на «крайне бедственное положение, которое переживает книжная жизнь Кубани», «засилье лубочных изданий», «дефицит качественного чтения» [30, с. 71].

«Сердобольные барыни», как называет сестру и мать Н. Н. Канивецкого Ф. В. Гладков, обратили внимание на любознательного и грамотного подростка, показали его рукописный «Дневник мальчика» Николаю Николаевичу. В «Автобиографии» Ф. В. Гладков вспоминает: «Они растрогались, заахали и передали мои тетрадки Канивецкому. Он иногда приезжал к матери и сестре “на хутор” отдохнуть. Как-то меня позвали к нему, и он запросто сказал мне: “Тебе надо учиться. Пописывай - может быть, что-нибудь и выйдет”» [6, с. 8–9].

Более ничего о Н. Н. Канивецком в «Автобиографии» Ф. В. Гладкова мы не находим, а между тем С. В. Гладкова, комментатор «Лихой годины» и «Мятежной юности», приводит следующие важные сведения о влиянии кубанского литератора на юношу: «Н. Н. Кани-вецкий, как пишет Гладков в одной из своих автобиографий, “ заинтересовался мною и оберегал от полиции… Он пытался определить меня в гимназию... Он пичкал меня книжками и читал мои литературные опыты. Это он впервые познакомил меня в 1898 году с рассказами Горького.” (цит. по: [8, с. 524]). Комментатор отдельного издания «Мятежной юности» также сообщает краткие сведения о Н. Н. Канивецком, называя его современником Ф. В. Гладкова, беллетристом, которому в книге отведено большое место.

В 1928 г. в статье «Максим Горький в моей юности» Ф. В. Гладков вспоминал, как Н. Н. Канивецкий однажды подал ему «две зелененьких свежих книжечки в издании Доро-ватовского и Чарушникова и бархатно, с великолепной небрежностью, промурлыкал : - Вот, Фёдор… Этот молодой беллетрист тебе будет сродни. Он - из низов, кажется, бывший босяк и без всякого образования. Прочти. Он своеобразен и, несомненно, талантлив» [8, с. 524].

Знакомство с произведениями М. Горького стало решающим моментом в становлении будущего пролетарского писателя. Позже свое восхищение, порой чрезмерное, Ф. В. Гладков выразит в статьях «Мой учитель и самый лучший друг», «Максим Горький - наша гордость», «Надо оправдать его любовь», «М. Горький в моей юности» и др. [31, с. 99–121].

Процитированный выше отрывок из статьи «Максим Горький в моей юности» не вошел ни в окончательный текст «Мятежной юности», ни в «Автобиографию». Восхищаться М. Горьким, переписываться и дружить с ним в СССР было безопасно и перспективно для всех, кто стремился открыть для себя дверь в мир издательств и периодической печати, упоминание же человека непролетарского происхождения было чревато политическими обвинениями в обелении буржуазно-

ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ

HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS

мещанского сословия со всеми сопутствующими преследованиями. Отсюда снижающие образ кубанского благодетеля словечки и выражения - « бархатно, с великолепной небрежностью, промурлыкал », « покровительственно давал мне читать книги », « пичкал меня книжками», которые, однако, входят в противоречие с « он запросто сказал », «и читал мои литературные опыты».

Ф. В. Гладков, пусть сдержанно, но все-таки упоминает Н. Н. Канивецкого в своих автобиографических материалах. Однако, необходимо признать, что высказывать положительные суждения о человеке, который до революционных событий 1917 г. занимал положение зажиточного мещанина, а в «Кубанском календаре» значился даже дворянином, и при этом оставаться на вершине писательской и общественно-политической жизни в СССР было затруднительно. Ф. В. Гладков имел основания для осторожности, ему было что терять: произведения писателя расходились многотысячными тиражами, он проживал в Москве, получал ордена и премии, а также был депутатом Верховного Совета РСФСР, членом правления Союза писателей СССР. Советская власть умела щедро вознаграждать тех, кто преданно служил ей, зачастую жертвуя истиной и благодарной памятью.

Это объясняет появление в воспоминаниях советского писателя слов со сниженным коннотативным значением. Так, в письме № 6 (1958), адресованном Я. И. Куценко, заведовавшему в то время архивом Краснодарского крайкома КПСС, Ф. В. Гладков характеризует Н. Н. Канивецкого как «сибарита и эстета» [20, с. 88]. Более того, в этом же письме автор упоминает свою первую публикацию в газете «Кубанские областные ведомости» - рассказ «К свету», но не пишет, что именно Н. Н. Ка-нивецкий представил способного подростка редакции этой газеты. И хотя следующий рассказ «После работы», также опубликованный в «Кубанских областных ведомостях» в июне 1900 г., начинающий писатель посвящает Н. Н. Канивецкому [2, с. 183], он впоследствии сам же снимает это посвящение. В частной переписке Ф. В. Гладков признавал, что учитывал партийные веяния и предупреждал своего корреспондента: «Кстати, с моими ан- кетами того времени прошу не считаться; в них есть вынужденное, по внушению, ложное указание на отношение к меньшевизму» (цит. по: [20, с. 87]).

Фактографическая точность имен не всегда коррелирует с адекватностью описания исторических личностей. В мемуарах Ф. В. Гладкова реальные индивидуумы трансформируются в персонажей, представляющих собой носителей специфических мыслей и идей самого автора воспоминаний. Тем не менее сопоставление цитат из повести с отрывками из автобиографии и писем советского писателя предоставляет возможность углубить наши относительно ограниченные знания о Н. Н. Канивецком и его семье.

В «Мятежной юности» Николай Николаевич Канивецкий носил блестящий цилиндр [7, с. 393], ночи напролет проводил за карточной игрой в клубе, а утром пробуждался только после 11 часов. Маленький Федя прислуживал ему в роли «казачка», все время слышал «как мурлыкал сдобный голосок Ка-нивецкого. как сонно улыбалось его обрюзглое лицо и щурились заплывшие глазки» [7, с. 414]. Этот персонаж был женат на очень богатой, но «ужасно некрасивой лицом» женщине. «И он, как чуткий к прекрасному, страдал от ее близости и после пятилетней совместной жизни вынужден был разойтись с нею. Вспоминая, как Митрий Стоднев ограбил и погубил брата, я думал, что этот Николай Николаевич, мягкий, как бархатный кот, который мурлыкал сейчас, развалившись в кресле, должно быть, тоже обобрал жену и проживает ее деньги» [7, с. 415].

Вот сцена, которая красноречиво передает, каким вспоминался благодетель в последние годы жизни Ф. В. Гладкова: «Просыпаясь, он звал меня хриплым, сонным голосом: “Фёдор!”. Это имя он произносил как-то брюзгливо, пренебрежительно, и оно мне было противно и обидно, как ругательство.

Я бойко вбегал к нему в первую комнату, где лежал он на постели за складной ширмочкой, голый, жирный, покрытый густой шерстью, и встречал меня улыбчивыми искорками в заплывших глазах. Я звонко приветствовал его: “С добрым утром, Николай Николаевич!” И он отвечал мне лениво: “Прот- решь меня мокрым полотенцем, Фёдор, и кофе принесешь”.

Все это я проделывал легко, проворно, словно мне доставляла удовольствие такая противная работа. Но я помнил, что этот жирный барин - литератор, что он почетный мировой судья, и этот загадочный сан казался чем-то угрожающе властным» [7, с. 416].

В. П. Бардадым, автор первой биографии Н. Н. Канивецкого, выражал недоумение [2, с. 184] по поводу противоречия между автобиографическими записями и статьями Ф. В. Гладкова и образом, созданным писателем в его незавершенном автобиографическом произведении «Мятежная юность». В нем Ф. В. Гладков представил своего благодетеля в негативном свете, что вызывает вопросы о возможной неблагодарности или влиянии «классовой ненависти», которой было пронизано не только время, но и сам «пролетарский писатель». Важно отметить, что литературный образ, созданный Ф. В. Гладковым, находится в явном противоречии с документальными материалами, найденными в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Персонаж повести «Мятежная юность» - карикатурен, он скорее напоминает рисунки советских художников-сатириков, традиционно гротескно изображавших «буржуев» толстыми, непременно в высоких цилиндрах, с неизменной сигарой в зубах.

Н. Ф. Веленгурин о Н. Н. Канивецком. В 1969 г. анализ повести «Мятежная юность» сделал в своей книге «Связь времен» писатель и литературовед Н. Ф. Веленгурин (1924– 1998) [5]. Трудно не согласиться с Ю. В.Лучин-ским в оценке авторитета этого автора: его «документальная проза вошла в золотой фонд кубанской литературы» [23, с. 7]. Благодаря доверию к изысканиям Н. Ф. Веленгурина, сведения о Н. Н. Канивецком, которые приводятся в главе «Гладков и Кубань», впоследствии вошли в справочную литературу о кубанском писателе и стали основой биографического очерка В. П. Бардадыма.

Внимательный анализ «Кубанских календарей», издававшихся в Екатеринодаре областным статистическим комитетом, позволил Н. Ф. Веленгурину собрать информацию о различных общественных должностях, которые занимал Н. Н. Канивецкий. В их число входят: работа в Кубанском областном статистическом комитете, должность почетного мирового судьи, старшины во 2-м общественном собрании, заседательство в Екатерино-дарской городской думе, членство в комиссии городской управы по заведованию городским садом и летним театром. «Словом,- заключает длинный перечень Н. Ф. Веленгурин,- это был один из самых богатейших в городе людей, обильно оснащенный различными почетными, впрочем, не обременяющими его обязанностями» [5, с. 18].

Честный исследователь, Н. Ф. Веленгу-рин не смог пройти мимо бросавшегося в глаза противоречия. С одной стороны, важный барин, дворянин, с другой - заинтересованный читатель дневника нищего подростка из российской глубинки, поощряющий его интерес к книгам и образованию. Доискиваясь истоков противоречивого поведения Н. Н. Ка-нивецкого, Н. Ф. Веленгурин обращает внимание на повторяющиеся в мемуарах Ф. В. Гладкова воспоминания о разговорах и времени, уделенном ему, «человеку из народа», кубанским богачом. У Ф. В. Гладкова эти воспоминания всегда сопровождаются определениями «снисходительно-барское внимание», «снисходительный интерес». Н. Ф. Веленгурин приходит к своеобразному выводу. Приведем его полностью.

«Посматривая на публику свысока, в душе презирая ее как истый, по определению Гладкова, прожигатель жизни, Канивец-кий любил потешить себя. Время от времени ему, в общем-то образованному и не лишенному острого ума, с задатками литератора барину, требовалась аудитория, чтобы поговорить. Ему нужна была живая кукла. Хорошо, если к тому же она еще сама могла поддержать разговор на соответствующем уровне. Почему бы не приодеть, не приукрасить такую куклу, коль она тебя забавляет. Ведь это такое же приятное добавление к сытному обеду, как и писание “смешных рассказов”» [5, с. 20].

Невольно приходит на ум цитата В. И. Ленина из его статьи «Партийная организация и партийная литература» (1905): «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» [21, с. 102]. Наивно полагать, что 13-лет-

ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ

HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS

ний Федя Гладков мог поддержать разговор «на соответствующем уровне» с почти сорокалетним журналистом и влиятельнейшем в Екатеринодаре начала века общественным деятелем, за плечами которого были три года обучения на юридическом факультете Санкт-Петербургского императорского университета. Но ни Ф. В. Гладков, ни Н. Ф. Веленгурин, кандидат филологических наук, в течение многих лет сотрудник аппарата Краснодарского крайкома КПСС, позже ответственный секретарь краевого отделения Союза писателей РСФСР, не могли писать иначе о классово чуждом элементе, какие бы добрые дела этот человек ни делал.

Постперестроечные издания произведений Н. Н. Канивецкого и литературная критика. Кардинальные политические и экономические перемены, начатые М. С. Горбачевым и приведшие к прекращению существования СССР 25 декабря 1991 г., прежде всего повлияли на прекращение господства марксистско-ленинской идеологии. Была провозглашена гласность - политика максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свобода информации. Появилась возможность открыто и объективно говорить о деятелях, по своему происхождению не относившихся к рабочим или крестьянам, отмечать их заслуги, публиковать недоступные доселе архивные материалы. Немаловажную роль в формировании интереса к ранее запретным темам сыграла и принятая еще в 1989 г. Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» (14.11.1989), в которой было закреплено право российского казачества на реабилитацию [9]. Это дало мощный толчок к возрождению кубанского казачества, росту интереса к его традициям, истории, диалектным особенностям языка.

На этой волне и были осуществлены две публикации сочинений Н. Н. Канивецко-го: репринтное издание его ранее вышедшего сборника рассказов «Из былого Черномории» в 1990 г. [14] и полное собрание произведений «На вершок от счастья» с комментариями и очерком В. П. Бардадыма в 1993 г. [15].

Следует отметить, что рассказы и очерки Н. Н. Канивецкого населены не только казаками, потомками запорожцев и выходцами из Малороссии, но и русскими мещанами, купцами и офицерами, а также представителями других народов, издавна населяющих Кавказ: это и грек Коста Труболетопуло, и грузин-духанщик («Ночью»), и немец Карл («Смешной немец»), и армянин Аршак («На пароходе»), и безымянные горцы («Вчерашние враги», «На фелюге»). Художественный мир писателя многонационален, в речи его героев смешаны наречия и диалекты, узнаваемы акценты. Кубань - это пестрое «лоскутное одеяло» разных народов, ставшее для всех домом, родиной. Без этих знаний невозможно понять, как формировалась идентичность региона, его культурные и исторические нарративы.

Рассказы Николая Канивецкого вошли в «Кубанскую библиотеку» [16], в хрестоматию по литературному краеведению [22], статьи о Н. Н. Канивецком появились в краевых периодических изданиях [19] [32]. Все следующие после 1993 г. издания в своих небольших предисловиях повторяли в том или ином виде очерк В. П. Бардадыма [2], позже воспроизведенный в его книге «Литературный мир Кубани» [1]. Везде неизменно повторялись слова о высокой оценке творчества кубанца А. П. Чеховым. Процитируем некоторые из них. «Автор книги - кубанский писатель… чье творчество высоко ценил А.П.Чехов» [14, с. 2]; «Художественные достоинства произведений Н. Канивецкого высоко оценил А.П.Чехов» [22, с. 130]; «А.П.Чехов, слушая рассказы кубанца, от всей души хохотал, и этот смех был высшей оценкой для Н. Н. Канивецкого» [16, с. 118].

Первым высказался об отношении А.П.Чехова к рассказам Н.Н.Канивецко-го В. П. Бардадым, после того как познакомился с воспоминаниями об А. П. Чехове А. Ракова, опубликованными газетой «Кубанские областные ведомости» 29 июля 1904 г. [28, с. 2] на девятый день после ухода русского писателя из жизни. Сразу после смерти А. П. Чехова по всей России в газетах и журналах появилось огромное количество воспоминаний. Современники говорили буквально об их шквале, захлестнувшем периодическую печать стра- ны, их количество считается беспрецедентным [4, с. 306-321].

Воспоминания А. Ракова сегодня опубликованы отдельно [29] и в составе монографии «Чехов и Кубань» [31, с. 150–168; 208– 210] с комментариями, подтверждающими их правдивость. Рассказу А. Ракова вполне можно доверять. Мемуары содержат ценную информацию об интересе А. П.Чехова к местным авторам, отражают его озабоченность вопросами развития языка и литературы.

К факторам, отчасти снижающим ценность воспоминаний А. Ракова, можно отнести то, что мы ничего не знаем о нем (подпись под газетной статьей сохранила нам только фамилию и начальную букву имени), личность автора установить не удалось; в воспоминаниях отсутствует указания на какие-либо точные даты (возможно только гадать, когда состоялись описанные встречи), отсутствуют документальные свидетельства (письма, книга с дарственной надписью и т. п.) этих встреч. Впрочем, мемуарист и сам не претендует на особое место среди знакомых писателя, хотя, как сказано в тексте, несколько раз видел А. П. Чехова в последние годы жизни.

Приведем абзац, в котором упоминается Н. Н. Канивецкий: «Раз я зашел к Чехову с книжкой г. Канивецкого “Из былого Черно-мории” и прочитал ему несколько рассказов оттуда. А. П. от души, весело хохотал, иногда прерывая смех сильным кашлем; ему очень понравились рассказы Канивецкого, и он попросил меня подарить ему эту книжечку; я исполнил его желание тотчас же» [29, с. 96]. Далее А. Раков передает состоявшийся между ним и А. П. Чеховым разговор, в котором писатель обратил внимание на уникальный язык рассказов Н. Н. Канивецкого, на необходимость изучать творчество местных авторов.

Заключение. Проведенное исследование - первый опыт академического изучения критической литературы о творчестве Николая Канивецкого. Исследование архивных рецензий представителей различных направлений в общественной жизни Российской империи привело к неожиданному результату: и В. Г. Жуковский, и В. Г. Короленко прежде всего отметили талант писателя, живой и свежий язык его произведений, фиксацию кубанского диалекта. Именно эту черту подметил в рассказах Н. Н. Канивецкого и А. П. Чехов, который, по воспоминаниям А. Ракова, подчеркивал своеобразие языка кубанского писателя.

Исследование публикаций советского времени позволило иначе расставить привычные акценты и расширить наши знания о Н. Н. Канивецком, членах его семьи, их быте в Екатеринодаре. Судя по «Автобиографии» Ф. В. Гладкова, его повести «Мятежная юность» и отрывкам, не опубликованным при жизни писателя, влияние семьи Канивецких на формирование и становление юного Фёдора Гладкова было огромным. Николай Кани-вецкий принял деятельное участие в судьбе мальчика, прочитал его дневниковые записи, познакомил с произведениями Максима Горького и помог опубликовать первые рассказы в «Кубанских областных ведомостях». Важно отметить, что и Ф. В. Гладков, и Н. Ф. Веленгу-рин, который писал о Н. Н. Канивецком позже, были ограничены идеологическими рамками своего времени.

Возрождение и реабилитация казачества в 90-е годы ХХ в. обеспечили подъем интереса к произведениям Н. Н. Канивецкого, которые стали не только издавать, но и включать в хрестоматии по литературному краеведению.

Изучение жизни и творчества Н. Н. Ка-нивецкого следует продолжать, необходима научно верифицированная биография писателя, которая позволит по достоинству оценить его вклад в литературу и культурное наследие Кубани.

В 2023 г. вышел сборник произведений писателя «Было времячко» [12]. Изданная на хорошей бумаге, с удобочитаемым шрифтом, книга, к сожалению, не содержит справочного аппарата, который бы помог читателю лучше ориентироваться в контексте, приблизил бы к пониманию творчества Н. Н. Кани-вецкого. Что такое «кордон», «баранты скота», «марушка», «переляк», для чего «запалили солому на вишц1»? Почему спасение пластунов драгунами «непростительно» («За варениками»)? Что за «писошниця» полетела в дерущихся петухов («Лемишка»)? На эти и многие другие возникающие по ходу чтения вопросы предстоит ответить филологам, историкам, культурологам.

ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ

Время, когда жил сам Н. Н. Канивец-кий и его персонажи, неумолимо отдаляются от нас, многое становится непонятным в текстах рассказов и очерков. В истории нашей культуры мало книг, которые являлись бы таким же ценным источником сведений о том, как жили и говорили казаки на кордоне и обыватели в городе. Тем бережнее следует относиться к изучению литературного наследия Н. Н. Канивецкого, отражающего уникальный характер культуры Кубани, ее традиций, истории, повседневной жизни.

Olga V. SPACHIL

Cand. Sci. (Germanic Languages), Assoc. Prof., Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation

N. N. Kanivetsky in Russian and Soviet Literature and Criticism

HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS