Номенклатура профессионального подъязыка лесного хозяйства

Бесплатный доступ

Представленная работа посвящена исследованию профессионального подъязыка лесного хозяйства.

Профессиональный язык лесного хозяйства, квазипрофессионализмы, терминология, номенклатура

Короткий адрес: https://sciup.org/148101521

IDR: 148101521 | УДК: 81’27

Текст научной статьи Номенклатура профессионального подъязыка лесного хозяйства

Таб. 1. Профессиональный подъязык в структуре общенационального языка

|

профессиональный подъязык |

язык узуса |

||

|

кодифицированные единицы, норма I уровня |

функционально связанные единицы |

диффузная зона |

функционально свободные единицы |

|

терминол. ! специализир. лексика : лексика |

прототермины ! детермины 1 общеупотребительные । । единицы |

||

|

номены : термины |

|||

|

диффузная зона |

квазитермины |

||

|

предтермины, квазипрофессионализмы |

|||

|

некодифици-рованные единицы, норма II уровня |

интерпрофессионализмы профессионализмы |

депрофессионализмы |

разговорная лексика |

|

просторечная лексика |

|||

Примечание: Пунктирные прямые демонстрируют проницаемость границ указанных подсистем языка.

Таб. 2. Структурная организация номенклатуры языковых единиц ППЛХ

|

место в профес фессио-сио-наль-ной компетенции |

единицы |

форма |

семантика |

функции |

||

|

денотативный компонент |

коннотативный компонент |

функио-нально-стилистический компонент |

||||

|

о |

термины, номены |

языковые единицы, постронные по общена-цинальным моделям |

деятельность и результат лесоразведения, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов |

неоценочные, неэмоционалные |

книжные, межст., |

обслуживание верхнего регистра профес-сиональ-ной коммуникации |

|

&• J |

професио-нализмы, жаргонизмы, интерпро-фессиона-лизмы, квазипро-фессиона-лизмы |

языковые единицы, типичным моделей, ненормативные дериваты |

деятельность и результат лесоразведения, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также общепроизводственные и научные виды деятельности и относящиеся к ним референты, квазипрофес-сиональные референты |

оценочные семы: одобрение, неодобрение, неоценочные; эмоциональные семы: брань, грубость, вульгаризмы, пренебрежение, презрительность, ирония, ласка, шутливость, уничижительность, сочувствие; неэмоциональные |

разговорные, книж ные, межст., просторечивые, фамили-ярны |

обслуживание верхнего и нижнего регистров профес-сиональ-ной коммуникации |

Таким образом, в общении специалистов используются: 1) термины, например, « А уже в 1976 г. объём баланса, поставленного в качестве сырья на деревоперерабатывающие предприятия, составлял всего 22 – 24 млн. м3, что существенно меньше объемов заготовок предыдущего десятилетия» [Деревообрабатывающее производство: баланс сырья].; 2) номены, единицы, конкретизирующие названия объектов, например, «Сучкорезная машина ЛТК-08 на базе валочно-пакетирующей машины ЛП-19

Предназначена для обрезки сучьев. Применяется при лесозаготовках» [Лесопромышленный портал]; 2) единицы профессионального просторечия (профессионализмы, жаргонизмы, квазипрофессионализмы, интерпрофессионализмы), эквивалентные терминам и имеющие выраженный коннотативный компонент в структуре своего значения, например, «Сообразно с величиной поленьев и наружным их видом различают: по длине — длинные — длин-ник, длиннополенные, и короткие».; 3) едини- цы общего языка, служащие связующими элементами специальных единиц. Отдельную группу единиц, связанных с профессиональным подъязыком составляют единицы, вышедшие за пределы профессиональной коммуникации – детермины (см. ниже)

Рассмотрим инвентарь изучаемого языка. Изучение терминов как наименований элементов системы понятий, организующих передачу информации специального текста и определяющих содержание коммуникативного акта предполагает выявления системных отношений между терминами на основе их функционирования в специальном тексте и сопоставления характеристик языковых единиц на парадигматическом и синтагматическом уровнях. При этом становится возможным точное определение тех значений языковых единиц, которые актуализируются именно в рамках данной системы, то есть значений, связанных системными отношениями.

Термин занимает ядерное положение в профессиональном подъязыке и в сфере профессиональной коммуникации. Нормативные требования к термину впервые были сформулированы основоположником русской терминологической школы Д.С.Лотте. Это – системность терминологии, независимость термина от контекста, краткость термина, его абсолютная и относительная однозначность, простота и понятность, степень внедрения термина7. Позднее каждое из них было детализировано (см. «Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии» (1979), однако основными требованиями термина до сих пор остаются: 1) фиксированное содержания (одному знаку соответствует одно понятие); 2) точность; 3) однозначность термина; 4) отсутствие синонимов; 5) систематичность; 6) краткость термина.

Современная научная парадигма дополняет перечень нормативных требований следующими: внедренность, современность, интернациональность и благозвучность термина8.

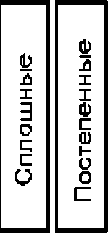

Систематичность или системность терминологического знака, на наш взгляд, есть основополагающее свойство термина, определяющее возможность всех других. Системность организации терминов в терминологическое поле обеспечивается структурными – гиперо-гипони-мическими, антонимическими и синонимическими – связями терминологических единиц языка. Например, рассматриваемый подъязык содержит тематическую группу «Рубка», объединяющую три подгруппы: 1. Рубки главного пользования (РГП) рубки, при помощи которых происходит промышленная заготовка древесины в спелых и перестойных насаждениях, основной целью проведения которых является именно заготовка древесины. Применяются три основных системы рубок главного пользования: сплошные, постепенные, выборочные. 2. Рубки промежуточного пользования рубки ухода и выборочные санитарные рубки. 3. Рубки ухода рубки, формально направленные на формирование устойчивых высокопродуктивных насаждений, сохранение и усиление их полезных функций и заготовку древесины.

Внутренние связи единиц данной тематической группы представлены на Рис.1. Типичным структурно-семантическим изменением терми-на9, возможность которого детерминирована системностью терминологического знака является эллиптизация формы и сопровождающие ее изменения в семантике. Например,

Текущий отпад ^ отпад мертвые, остающиеся на корню растения, часть древостоя, включающая усыхающие деревья и свежий сухостой [СЛТ]. «II класс – насаждения с нарушенной устойчивостью, где размер усыхания, в том числе текущий отпад, значительно превышает нормальный для данного возраста и условий произрастания, при этом средний диаметр отпада близок или выше среднего диаметра насаждения. В таких насаждениях обычно требуется назначение лесозащитных мероприятий. <…>. Отпад может в 2 и более раз превышать размер естественного для данного возраста и условий произрастания» Предпоселковые кедровники .

Общий отпад ^ отпад. «Оценка санитарного состояния древостоев проводится по комплексу индикаторных показателей: размер текущего и общего отпада (усыхания), характер (размерность и тип распределения) отпада, повреж-денность древостоя вредителями, поражённость болезнями и другими неблагоприятными факторами природного и антропогенного характера, сохранность или, нарушенность лесной среды и пр.»10 .

Рубки

Главного пользования

Промежуточного пользования

Прочие

Выборочные

Сплошные

Уход в молодняках

Т

Т

т

Ш

Jj Ш О Я О 5 S

I о ф,

61 ^1

::5 ни

о т ей о

У Й г а о с и

Примечание: Пунктирными линиями на схеме показаны устаревшие термины

Рис.1. Внутренние связи тематической группы

В подъязыке ППЛХ номенами являются слова – символы, состоящие из буквенной и цифровой частей, которые номинируют объекты серийного производства. Например , буссоль Suunto KB-14/360 инструмент для таксации , Garmin Oregon 550 GPS навигатор, мотопом па SEH-80 о борудование для тушения лесных пожаров, OMER 92.16 пневматический ско-босшиватель.

Показательно, что в рассматриваемом подъязыке существует комбинированный способ образования номенов, обозначающих состав древесных запасов в таксируемом насаждении. Все насаждения принимают за 10 единиц, а участие каждой породы выражают в соответствующем числе единиц из 10, причем на первом месте ставят преобладающую породу, т.е. представляющую наибольшую долю общего запаса насаждения (яруса). Например, если определено, что 70% запасов составляет сосна и 30% — ель, то состав такого насаждения: 7 сосны, 3 ели. Для сокращения по основным древесным породам приняты условные обозначения — одна, две или три начальные буквы: сосна — С, ель — Е, пихта — П, лиственница — Лц, кедр — К, дуб — Д, береза — Б, осина — Ос, бук — Бк, вяз — В, тополь белый — 'Г (б), граб—Г, берест — Бр, ильм — Ил, осокорь — Оск, клен остролистный — Кл, клен полевой — К.п, клен татарский — К т, ольха белая — Ол (б), ольха черная — Ол (ч), липа — Лп, ясень — Я, явор — Яв, ива — И (для пород, имеющих местное распространение, сокращенные обозначения лесоустроители устанавливают на местах. Следовательно, сокращенная запись состава 70% сосны и 30% ели — 7СЗЕ. Однопородное насаждение пишут с цифрой 10. Например, ЮС означает чистое сосновое насаждение. Если древесные породы по запасу составляют 2—5%, то добавляют знак +, если менее 2%, то — компонент ед. (единично). Так, при запасе 68% сосны, 28% ели, 3% березы и 1% осины запись должна быть в виде 7СЗЕ+Б ед. Ос11.

Профессиональная коммуникация предполагает использование не только стандартизированных и занесенных в сферу фиксации данной терминосистемы терминологических единиц, но и продуктов их «речевой трансформации», терминами речи (термин Авербуха 2006, 136), т.е. единиц, которые, как правило, являются вариантами терминов языка. Например:

«Да, это наша Карелия! Таких фоток еще с зимних делянок полно. Ни близость границы, ни 2 крупных ЦБК ничего не дают. Леса конечно у нас еще много (правда в муезерке много и IV бонитета), но и расчетка недорубается на 60%. Обидно за брошенный лес хоть на севере хоть на юге»12 .

Как видим, текст содержит два речевых варианта терминов: бонитет и расчетка . Первый – бонитет – образован путем лексического сокращения за счет опущения слова в словосочетании: бонитет насаждения показатель скорости роста древостоя, определяющийся по специальным таблицам хода роста для данной породы (группы пород) исходя из высоты, возраста и происхождения (семенного или порослевого) преобладающей в древостое древесной породы (СЛТ) → бонитет.

Образование второго – расчетка – результат действия двух способов: сокращения и суффиксации. Расчетная лесосека р азрешенный (предельно допустимый) объем заготовки древесины в пределах данной хозяйственной секции, категории лесов, находящейся в аренде территории, лесохозяйственного предприятия, региона или России в целом, определяемый и утверждаемый в процессе лесоустройства → расчетка.

Очевидно, что в профессиональном дискурсе термины языка подвергаются целому ряду структурных и семантических преобразованиий. Однако рассмотрению этого вопроса должно предшествовать определение типа отношений автора и адресата текста, а также целевого адресата профессионального текста. При этом достаточно высокий уровень профессиональной социализации при контакте специалистов предполагает возможность экономии языкового знака, поскольку «относительно основных научных понятий, используемых в тексте, взаимопонимание между ними (коммуникантами)13 уже достигнуто, и значительная часть концептуального диапазона термина находится в пресуппо-зиции»14. В культурологических терминах такого рода профессиональная коммуникация может определяться как «высококонтекстная»: «высокий контекст культур имеет тесные связи среди членов группы и каждый из них знает то, что знает каждый другой»15. Например,

«<…> у нас, например, сосна IV бонитета это уже вполне себе ходовой лес, а назвать нашу область (Томскую) малолесной как-то не очень»16 .

Прагматический принцип экономии реализуется как в аббревиации, так и в образовании усеченных отглагольных существительных: «Распил / раскрой и продажа: фанера берёзовая (ФК; ФСФ), ДСП шлифованное, ЛДСП, ДВП (Оргалит), ДВП окрашенное, МДФ. Упаковка и доставка17 . Культуры низкого контекста Н.Синг характеризует как «логические, линейные, ориентированные на действие, и масса информации явна и формализована»18. Иллюстрацией профессиональной коммуникации низкого контекста (но «высокого» текста) может быть учебно-академический дискурс, представленный текстами учебников, энциклопедий и справочников. Продуцентом, т.е. автором текста является профессиональная языковая личность, а потенциальным реципиентом – языковая личность в период своей социализации в профессиональном сообществе, или потребитель и заказчик услуг продуцента. Например:

«В советской таксационной практике пользуются шкалой классов бонитета, составленной в 1911 проф. М.М.Орловым. По бонитировочной шкале насаждения делятся на 5 классов бонитета, обозначаемых римскими цифрами. К I классу относят насаждения наиболее продуктивные, к V классу – наименее продуктивные. Нередко число классов Б.л. увеличивают, например знаком Ia обозначают насаждения с продуктивностью выше I класса и знаком Va – ниже V класса. Для всех древесных пород принята общая бонитировочная шкала. Для семенных и порослевых насаждений установлены особые шкалы»19 .

Низкий регистр профессиональной коммуникации предполагает возможность использования профессионализмов, депрофессионализмов, интепрофессионализмов, квазипрофессионализмов и жаргонизмов.

Профессионализмы – единицы нормы второго уровня профессионального подъязыка, функционирующие в низком регистре институционального дискурса как субституции терминов. Например, сотка трелевочный трактор ТЛТ100, танкист водитель трелевочного трактора, парикмахер обрубщик сучьев, длинняк длинный строевой лес, рубилка рубильное устройство, установлено на заднем трехточечном прицепе трактора, дэвэпэшка ДВП и т.д.

Одна из ведущих ролей в образовании профессионализмов принадлежит метафоризации. При этом, как правило, наблюдается образование метафорических гнезд. Например:

Окно просвет в древесном ярусе , оконный имеющий просветы , оконная динамика динамика структуры древесного полога, связанная с гибелью входящих в состав древостоя единичных старых деревьев или их групп и процессами зарастания образующихся «окон »[СЛТ]. «Так, с массовыми ветровалами, повреждениями деревьев насекомыми-фитофагами или различными болезнями нередко бывает связано образование крупных окон вывала или усыхания старых деревьев; с этими крупными, иногда просто огромными, окнами связана определенная, иногда довольно значительная, доля видового и экосистемного разнообразия естественных таежных ландшафтов. Естественная динамика таежных лесов. « Оконная динамика связана с гибелью отдельных старых деревьев и образованием на их месте просветов в древесном ярусе («окон») <…> При равновесном характере оконной динамики гибель старых деревьев происходит более или менее равномерно по всей площади леса и по времени. <…>Леса с равновесным характером оконной динамики характеризуются наибольшей устойчивостью во времени. Характерной чертой таких лесов в условиях европейской тайги является относительно низкая сомкнутость и обилие «окон» в древесном яру-се»20.

Непрерывность профессионального языкового континуума обеспечивается группой единиц, квазипрофессионализмов , занимающих промежуточное положение между профессионализмами и депрофессионализмами. Это единицы, не имеющие параллелей в терминосистеме, однако их денотативное значение соотносимо с профессиональными действиями и объектами. Например, тёща, понужало веревка с ручкой для заводки трактора, морковка дерево, имеющее характерную сбежистость ствола.

Выявлена также многочисленная группа интерпрофессионализмов, единиц, употребляющихся в ряде профессиональных языков21. Так параллельно лесному скворечник (кабина тре- левочника (ТДТ55) известен авиационный скворечник (диспетчерская вышка), воровской скворечник (наблюдательная вышка). Профессионализму сотка (трелевочный трактор ТЛТ100), есть соответствия в профессиональном языке военных – сотка орудие калибра 100 мм, авиационном подъязыке – сотка ударный ракетоносец. Интерпрофессионализмом является и весьма активно употребляющийся во многих профессиональных подъязыках женить (лесн. зацепить (спарить) хлысты при наборе пачки), зафиксированная словарями в значениях: делать какую-либо смесь из нескольких компонентов.

Профессионализму домик (высокий сучок, оставленный на хлысте после некачественной обрубки сучьев) , есть омонимичные соответствия в воровском жаргоне – домик головной убоp заключенных особого pежима и социолекте наркоманов – домик стационарное отделение наркодиспансера .

Детерминами именуем единицы языка, динамика развития семантики которых определяется формулой специальное значение → неспециальное значение . Детермин (терминологизм в определении Е.А.Никулиной) – единица, развивающаяся в системе узуса на основе единицы профессионального стандарта. Как правило, детермин становится достоянием всего социума, при этом его «профессиональное» происхождение осознается всеми носителями языка. Например , квартоваться возиться, валандаться (^ квартовать отбирать пробы лесоматериала для анализа ), обшкуритъ обругать (^ снять кору с деревьев).

Таким образом, в составе профессионального подъязыка лесного хозяйства выделяем следующие группы единиц: термины, номены, профессионализмы интерпрофессионализмы, квазипрофессионализмы и детермины. Полученные в ходе исследования результаты соответствуют представленным в современной научной парадигме данным, в соответствии с которыми уровень информативной плотности и информативной определенности знака прямо пропорционален имеющемуся у интерпретатора опыту22. Такого рода ситуация интерпретируется, как правило тем, что закрепленная в терминах информация о накопленном коллективном опыте представляет собой ту базовую основу, на которой строится современное профессионально-научное знание23. Сопоставимость информационной емкости терминологического знака со смысловым объемом его значения, а также «востребованность» определенной терминологической информации, соотносимой с соответствующим значением термина, детерминирована коммуникативной ситуации: «С одной стороны, следует отметить, что для восприятия специалиста и неспециалиста в соответствующей профессионально-научной отрасли изна- чально характерна разная информационная емкость одного и того же термина. С другой стороны, специалист по-разному воспринимает один и тот же термин в зависимости от коммуникативной ситуации»24.

24 Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма:…

NOMENCLATURE OF FORESTRY PROFESSIONAL LANGUAGE

Список литературы Номенклатура профессионального подъязыка лесного хозяйства

- Большая советская энциклопедия: в 30 т./Гл. ред. А.М.Прохоров. -3-е изд. -М.: 1969 -1978. -Т.14. Куна-Ломами. 1973. -С. 359.

- Коровушкин В.П. Основы контрастивной социолектологии: Монография в 2-х ч. Череповец: 2005. -Ч. I;

- Солнышкина М.И. Асимметрия структуры языковой личности в русском и английском вариантах морского профессионального языка: Дис. … д-ра филол. наук. -Казань: 2005.

- Даниленко В.П. Введение в языкознание. -Иркутск: 2000.

- Лотте Д.С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов. -М.;Л.: 1941.

- Культура русской речи. Учебник для вузов/Под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н.Ширяева. -М.: 1999.

- Ярошенко А.Ю. Европейская тайга на грани тысячелетий. -М.: 1999//[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.forest.ru/rus/publications/taiga (Дата обращения 11.01.2013).

- Корнилина В.В. Анализ фитосанитарного состояния осиновых древостоев ульяновской области//[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rgu-penza.ru/mni/content/files/10_2_Kornilina.doc (11.01.2013).

- Таксация насаждений и лесных массивов//[Электронный ресурс] Режим доступа: http://les-ru.com/lesnoe-hozjaistvo/lesnaja-taksacija-i-podgotovka-lesosechnogo-fonda/taksacija-nasazhdenii-i-lesnyh-masivov (29.09.2011).

- Лесной форум Гринпис России//[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.forestforum.ru (01.11.2012).

- Новодранова В.Ф., Мотро Ю.Б. Семантические модификации термина в медицинском дискурсе//Вестник Челябинского государственного университета. -2011. -№ 33 (248) Филология. Искусствоведение. Вып. 60. -С. 101 -104.

- Singh N. and Pereira A. The Culturally Customized Web Site. Burlington, MA: Elsevier. 2005.

- Лесной форум Гринпис России//[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forestforum.ru (01.11.2012).

- Лесной форум Гринпис России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forestforum.ru; http://www.allfanera.ru/(01.11.2012).

- Анучин Н.Г. Лесная таксация. 2 изд. -М.-Л.: 1960. -С.208 -215.

- Быков В. Жаргоноиды и жаргонизмы в речи русскоязычного населения: Новые слова и значения в современном русском языке//Русистика. -Берлин: 1994. -№ 1/2. -С. 85 -95.

- Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. -М.: 2001.

- Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: Автореф.. дис. д-ра филол. наук. -Краснодар: 2000.