Номер «L’oiseau de feu» в дивертисменте «Пир» 1909 года: истоки мифотворчества Леона Бакста

Автор: Солохина О.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 4 (69), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена работе Л.С. Бакста по созданию костюмов для номера «Жар-птица» 1909 года, переименованного в 1910 году в «Золотую птицу», а позднее в «Заколдованную принцессу». Номер представлял собой па де де Золотой птицы и Индусского принца. Он был поставлен на музыку П.И. Чайковского к па де де Голубой птицы и принцессы Флорины из балета «Спящая красавица» 1890 года в хореографии М.И. Петипа. Автором предпринята попытка восстановить историю создания дивертисмента «Пир», составной частью которого стал номер, а также реконструировать концептуально-контекстуальные истоки художественного решения Л.С. Бакста. В ходе исследования удалось установить отсутствие номинативной, символической, смысловой и стилистической связи номера с одноименным балетом И.Ф. Стравинского и М.М. Фокина 1910 года. Также продемонстрировано, что контекст па де де Флорины и Голубой птицы не может являться определяющим при интерпретации заложенных Л.С. Бакстом образов и аллюзий. При этом ключевой для сказки о «Спящей красавице» мотив торжества истинной любви над судьбой в номере 1909 года остался неизменным. В результате исследования автором предложена собственная интерпретация образности и символики номера. Несмотря на пронзительную музыку П.И. Чайковского и филигранную хореографию М.И. Петипа, именно метафорический код, заложенный Л.С. Бакстом в эскизы костюмов, стал определяющим для понимания номера в целом и отправной точкой для анализа. Ключом к пониманию замысла художника явились утрированно объемная красная роза, вышитая на мужском костюме, увлеченность Л.С. Бакста индо-персидским Востоком, а также членство художника в тайном обществе «Северный Гафиз». Кроме того, в работе высказано предположение о том, что костюм для В.П. Карсавиной был выполнен по эскизу, ошибочно атрибутированному как эскиз к балету «Жар-птица» 1910 года.

Л.с. бакст, дивертисмент

Короткий адрес: https://sciup.org/140305693

IDR: 140305693 | УДК: 7.071.1, | DOI: 10.53115/19975996_2023_04_156_173

Текст научной статьи Номер «L’oiseau de feu» в дивертисменте «Пир» 1909 года: истоки мифотворчества Леона Бакста

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Триумфальное пришествие русского балета в Париж весной 1909 года сродни внезапному появлению жар-птицы, ослепившей своим сиянием всех, кому посчастливилось увидеть чудо. Считается, что среди привезенных С.П. Дягилевым балетов - «Павильон Армиды», «Клеопатра» и «Сильфиды» - волей случая, а скорее, вынужденной необходимости, появился четвертый – «Le Festin», традиционно переводимый с французского как «Пир» [4, с. 234], а иногда как «Празднество» [25, с. 130]. К сожалению, эту серию, как принято считать, не связанных единым сюжетом «наскоро собранных» [15, с. 58] номеров,

Владыка, чьё прорицалище в Дельфах, не говорит и не утаивает, а подает знаки.

Гераклит Эфесский [8, с. 185] большинство исследователей пристальным вниманием не удостоили. Ни сама постановка, ни история ее создания не становились предметом отдельного исследования.

Действительно, «Пир» появился в программе в самый последний момент. Планы С.П. Дягилева в отношении балетной составляющей сезона постоянно менялись. Так, в июле 1908 года он упоминал о возможности включения в программу «Павильона Армиды» и «Щелкунчика» [27, с. 209]. В тот же период Л.С. Бакст в письме к супруге делился намерениями своего товарища «дать <…> в Париже “Армиду” и “Жизель”1» [32, с. 69]. К середине осени

* L’Oiseau de feu – с фр. яз. буквально «Огненная птица». Традиционно в русскоязычной балетоведческой литературе наименование номера переводится как «Жар-птица».

1 О «Жизели» упоминает и М.Ф. Кшесинская, партию в которой, по ее свидетельству, С.П. Дягилев намеревался дать А.П. Павловой [19, с. 113].

импресарио уже говорил о «последнем действии “Спящей красавицы” Чайковского» («Свадьба принца Дезире и принцессы Ав-роры»2), «Павильоне Армиды» и «Раймонде» [27, с. 210]. Подтверждение этих планов обнаруживается и в договорах, заключенных С.П. Дягилевым в октябре 1908 года: с П.А. Гердтом от 10.10.1908 (партия Абдурахмана в «Раймонде») [42, p. 1 seq. 2]; с В.А. Каралли от 04.10.1908 (партия Армиды в «Павильоне Армиды» и восточный танец в «Раймонде») [43, p. 1 seq.1]; с О.И. Преображенской от 10.10.1908 (вставное па де де из балета «Раймонда» и партия Авроры в последнем действии балета «Спящая красавица») [41, p.1 seq. 11] и др.3

Однако к концу января 1909 года в записке на имя Государя о предоставлении помощи для организации гастролей, составленной С.П. Дягилевым от имени Великого Князя Владимира Александровича, в репертуаре предстоящего парижского сезона помимо трех опер: «Псковитянка», «Князь Игорь» и «Майская ночь», были перечислены не три, а четыре балета: «Танцы Черномора»4 (выделено мной – О.С.), «Раймонда», «Павильон Армиды» и «Египетские ночи»5 [31, с. 593]. В той же записке были, среди прочего, испрошены в пользование костюмы и декорации, а также средства для изготовления недостающих единиц. Примечательно, что уже на следующий день В.А. Теляковский докладывал барону В.Б. Фредериксу о невозможности предоставления С.П. Дягилеву «12 декораций разных опер и балетов, а также 3000 костюмов из лучших» спектаклей [31, с. 595], о чем позже чиновник составил докладную записку, которая, по всей вероятности, легла в основу записки В.Б. Фре- дерикса к Николаю II, где министр также упоминал о «3-х операх и 4-х балетах» [28, с. 182]. 24 января 1909 года сразу после доклада Государю, министр в присутствии начальника канцелярии Двора С.А. Мосолова сообщил В.А. Теляковскому об отказе Его Величества в выдаче С.П. Дягилеву каких бы то ни было костюмов или декораций [31, с. 596–597], после чего потянулась долгая вереница переговоров с участием самых разных влиятельных особ, количественные и качественные сокращения испрошенного, однако все усилия импресарио оказались тщетными6.

Устроители сезона были вынуждены спешно вносить изменения в раннее составленную программу. Так, из-за отказа в денежных средствах, костюмах и декорациях с «первоначальным большим планом» [65, p. 34] пришлось проститься7. Прочие обсуждавшиеся Дягилевским комитетом постановки, как, к примеру, последний акт «Спящей красавицы», были исключены из программы сезона много раньше. Так, уже договор с О.И. Преображенской (октябрь 1908 года) предусматривал, что «на случай если последний акт балета «Спящая красавица» будет заменен новым русским балетом [ выделено мной – О.С .] сочинения г.г. Черепнина и Фокина», балерине будет предоставлена в нем главная партия [41]. 14 января 1909 года С.П. Дягилев и Попечительный Совет для поощрения Русских Композиторов и Музыкантов в лице Н.В. Арцыбушева и А.К. Лядова подписали Условие8, предметом которого была передача «в пользование» нотного материала, необходимого «для постановки в течение весеннего сезона 1909 года в Париже в театре “Шателэ”» [24, л. 1]. «Спящая

Общество

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Красавица» в нем уже не фигурировала. Примечательно, что в январе 1909 года Дирекцией императорских театров «постановки Ив.А. Всеволожского», С.П. Дягилеву даже были предложены на что тот заявил, что они «хороши для Петербурга и Москвы, но для Парижа не годятся, ибо там публика гораздо требовательнее и любит красивые» [31, с. 597] спектакли. Трудно судить, была ли среди предложенных спектаклей «Спящая красавица», от которой дягилевский комитет отказался еще осенью. Также не известно, по какой причине устроители сезона даже после подписания договора с О.И. Преображенской так изменили свое мнение. Возможно, они действительно сочли последний акт балета недостаточно роскошным для Парижа.

Таким образом, из четырех заявленных в записке на имя Государя балетов, Дягилевский комитет оставил в программе «Павильон Армиды» и «Клеопатру» («Египетские ночи»), добавив, вероятно, вместо «Раймонды» «Сильфиды» («Шопениа-на»), а вместо «Танцев Черномора» «Пир». В этой связи особый интерес представляет собой статья С.В. Лалетина о несостояв-шейся в 1909 году постановке балета «Раймонда», в которой исследователь пишет о поступившем в 1997 году в СПбГМТиМИ клавире «Раймонды», на оборотной стороне обложки которого от руки перечислены названия балетных спектаклей (номеров) и фамилии предполагаемых исполнителей, которые В.М. Красовская атрибутировала как свидетельствующие о подготовке первого балетного сезона 1909 года [20]. Среди прочего в записях фигурирует перечень из шести номеров под уже знакомым нам названием – «Танцы у Черномора».

Примечательно, что в воспоминаниях С.Л. Григорьева, М.М. Фокина, Т.П. Карсавиной, Б.В. Нижинской и др. о подготовке сезона 1909 года четвертый балет не упоминался вовсе. Более того, в большинстве источников повторяется версия о том, что к моменту отказа в государственной субсидии балетов было только три. Однако это противоречит уже упомянутой нами записке Великого Князя. С одной стороны, подобное забвение вполне объясни- мо, поскольку большинство воспоминаний непосредственных участников событий были написаны через десятки лет после первого балетного сезона9. С другой, «Пир» был забыт уже к 1922 году: В. Светлов, перечисляя привезенные в Париж постановки, эту даже не упомянул10. Возможно оба этих обстоятельства обусловлены тем, что воспоминания о «Пире» растаяли на фоне триумфа и долгой сценической жизни лишь одного из входивших в него номеров.

Так, С.Л. Григорьев писал о новом плане, в связи с которым «необходимо было иметь еще один балет, т.к. до сих пор их было только три <...>. Создать в срочном порядке четвертый было невозможно, и Дягилев решил вместо него устроить большой <…> дивертисмент» [65] в форме отдельного балета, «завершающегося общим финалом» с целью «собрать на сцене всех [его] участников» [11, с. 28]. В связи с этим заметим, что балет «Танцы у Черномора», согласно записям в клавире [20], тоже представлял из себя серию не связанных единым сюжетом номеров11, перечень которых на момент завершения записей, по всей видимости, оставался открытым. Тем не менее, подобная логика построения дивертисмента, как в «Пире», так и в «Танцах у Черномора», вполне укладывается в структуру последнего акта «Спящей красавицы», в котором на свадьбу Авроры и Дезире съезжаются гости со всех концов света12.

Вполне обоснованным представляется вывод, что «Танцы у Черномора» заменил собой «новый» дивертисмент, получивший название «Le Festin» / «Пир», который исполнялся на фоне задника из «Руслана и Людмилы» [51, р. 12] и в программе сезона был обозначен как «Танцевальная сюита в 1 акте» / «Suite de Danses in 1 Act» [61]. Перечень вошедших в дивертисмент номеров, по нашему убеждению, был создан не случайно и имеет непосредственное отношение к списку постановок, фигурировавшему в записке Великого Князя и к составу балета «Танцы у Черномора» из клавира «Раймонды». Так, из перечисленных в записях номеров в «Пир» не вошли только «Марш Черномора» и Арабский танец «Кофе» из «Щелкунчика» [20]. Таким образом, уместно пред-

-

9 Воспоминания С.Л. Григорьева были написаны в 1952 году и изданы в 1953 году [48]; законченные в конце 1971 года, мемуары Б.Ф. Нижинской вышли в свет в 1981 году [59]; книгу М.М. Фокина опубликовали в 1961 году [45].

-

10 Согласно версии В. Светлова, в 1909 году в Париж были привезены оперы «Иван Грозный», «Руслан и Людмила», опера-балет «Князь Игорь» и балеты «Павильон Армилы», «Клеопатра», «Сильфиды» [39].

-

11 (1) Марш Черномора М.И. Глинки, (2) Лезгинка М.И. Глинки, (3) Арабский танец (Кофе) П.И. Чайковский, (4) Гопак М.П. Мусоргского. (5) Danse de l’oiseau d’or – (pas de trois quasi oriental) Н.Н. Черепнина, (6) Мазурка М.И. Глинки [20].

-

12 Танцы приехавших на торжество гостей заканчиваются общей кодой и апофеозом.

положить, что, оставив основной принцип построения балета, последний устроителями сезона был попросту переименован. Возможно, и потому, что в программу гастролей была включена опера «Руслан и Людмила», ранее туда не входившая13.

Особый интерес для нас представляет пятый из шести номеров «Танцев у Черномора» – «Danse de l’oiseau d’or – (pas de trois quasi oriental)» / «Танец Золотой птицы – (па де труа в квази-ориентальном стиле)»14 [20]. В той же строке указаны исполнители: «?, Козлов и Валинин15» [20]. По всей вероятности, исполнительница на момент составления записей выбрана еще не была, хотя исключать возможность третьей мужской партии мы также не можем16. Наконец, под строкой «pas de trois quasi oriental» значилась подчеркнутая фамилия Н.Н. Черепнина. Совершенно очевидно, что Дягилевским комитетом задумывался новый номер, планы по созданию которого пришлось окончательно оставить в феврале 1909 года по уже названным выше причинам17. Однако, по нашему убеждению, от основной идеи – танца золотой птицы и ориентального стиля номера – устроители отказываться не стали. Вполне вероятно и потому, что либо идея номера, либо эскизы костюмов к нему были уже готовы. Более того, – могли быть пошиты или находиться на стадии изготовления сами костюмы. Во всяком случае, мужской. Из воспоминаний Б.Ф. Нижинской известно, что костюмы к первому сезону «были заказаны в Санкт-Петербурге и изготовлены знаменитыми костюмерами Каффи18 и Во-робьевым19» [59, p. 267]20. Скорее всего, она по понятным причинам вспомнила только о мужских костюмах, поскольку, согласно А. Шувалову, женский был изготовлен в Париже в мастерской мадам Мари Мюль (madame Marie Muelle). Л.С. Бакст, по эскизам которого они выполнялись, именно в тот период начал с ней многолетние плодотворное сотрудничество [64, p. 65].

Так, по нашему убеждению, именно «Танец Золотой птицы – (па де труа в квази-ориентальном стиле)» и стал прообразом па де де «Жар-птица» / pas de deux «L’Oiseau de Feu», вошедшего в «Пир». «Страстный поклонник и эрудированный знаток Востока» [6, с. 39], художник сумел виртуозно воплотить замысел по созданию номера в стиле «quasi oriental».

Известную путаницу в эту историю внесли воспоминания М.М. Фокина и Б.Ф. Нижинской. Оба утверждали, что название «L’Oiseau de Feu» было вынужденным, поскольку в программе 1909 года был заявлен одноименный балет, но его не успели подготовить по причине медлительности А.К. Лядова, которому заказали музыку к новой постановке21 [23, с. 12; 33, с. 257–258]. Эта версия по-прежнему периодически встречается в исследовательской литературе [22], хотя документальных подтверждений ей нет22.

Примечательно, что в следующем сезоне 1910 года полюбившийся парижской публике номер будет переименован именно в «L’Oiseau d’or» / «Золотая птица» в связи с появлением в репертуаре Русских сезонов балета И.Ф. Стравинского и М.М. Фокина «Жар-птица», название которого перевели на французский язык как «L’Oiseau de Feu».

Общество

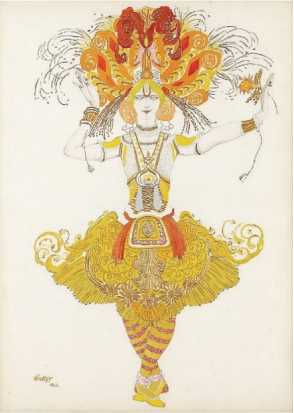

Рис. 1. Л.С. Бакст. Эскиз костюма для Т.П. Карсавиной в номере «Золотая птица» / «L’Oiseau d’Or», 1909. Акварель, золотая краска. Частное собрание 23 . Вынесен на обложку десятого номера «Comœdia Illustre» от 15 мая 1909.

Рис. 2. Л.С. Бакст. Эскиз костюма индусского принца (В. Нижинский) для номера «Золотая птица»; гуашь, карандаш, золотая краска. 3,35х2,15 см. 1909. Частное собрание [64, p. 62].

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

В связи с этим важно отметить, что с тех пор в периодических изданиях, каталогах, в т.ч. музейных, эскизы Л.С. Бакста к этому номеру стали именоваться эскизами к номеру «Золотая птица» / «L’Oiseau d’or».

Как бы то ни было, благодаря костюмам Л.С. Бакста, в номере 1909 года устроителям удалось создать танец золотой птицы в квази-ориентальном стиле. Однако до постановки хореографии и написания музыки, дело, по-видимому, не дошло. И то ли под влиянием любви А.Н. Бенуа к «Спящей красавице», то ли в расчете на виртуозность В.Ф. Нижинского, под названием «L’Oiseau de Feu» составной частью «Пира» стало па де де Голубой птицы и принцессы Флорины из невошедшего в репертуар сезона 1909 года последнего акта знаменитого балета П.И. Чайковского и М.И. Петипа. Однако исполнительские партии в номере поменялись местами, мужская была отдана танцовщице, а женская танцовщику. Так, завороженные зрители увидели перед собой вместо принцессы Флорины индусского24 принца в исполнении В.Ф. Нижинского, а вместо Голубой птицы - птицу золотую в исполнении Т.П. Карсавиной25. Привычные для танцовщиков императорского театра костюмы И.А. Всеволожского сменились ослепительно яркими, экзотическими костюмами Л.С. Бакста, создавшего тем самым художественную доминату всего спектакля, благодаря чему взыскательному зрителю была рассказана совершенно новая сказка. Здесь, однако, важно отметить, что столь значительные метаморфозы, так неоднозначно переживавшиеся внутри труппы, для парижского зрителя остались незамеченными, поскольку публика даже не догадывалась, что видит перед собой знаменитое па де де, т.к. не была знакома

-

23 Приобретена Говардом Ротшильдом в 1989 году [35]. До 1911 года принадлежала знаменитой Мартине де Беаг, графине Беарн, которая, будучи не только коллекционером предметов искусства, но и большой поклонницей театра и музыки, наверняка была среди зрителей первого балетного сезона 1909 года, поскольку, как в сентябре 1910 года С.П. Дягилев писал А.Н. Бенуа, она намеревалась вложить деньги в предстоящий Русский сезон 1910 года [28, с. 111].

-

24 Зачастую в литературе, в том числе и в воспоминаниях Б.Ф. Нижинской, принц именуется индийским, что, на наш взгляд является ошибочным, поскольку партия В.Ф. Нижинского именовалась «Prince Hindou» / Индусский принц.

-

25 Т.П. Карсавиной эта партия досталось вследствие стечения обстоятельств - М.Ф. Кшесинская отказалась участвовать в сезонах, а А.П. Павлова была связана другим контрактом, который не позволил ей появиться в Париже к открытию Дягилевского сезона.

с шедевром М.И. Петипа и П.И. Чайковского26. К примеру, в Парижской « Comoedia Illustre » писали, что в « Le Festin » вошли «танцы европейской или азиатской частей России, казачьи, малоросские, и персидские [ выделено мной - О.С .]» [40, p. 287].

Несмотря на то, что А.Н. Бенуа, вспоминая о первом русском сезоне, вскользь упомянул, что в «Пире» «никакого пира не было» [5, c. 508], представляется, что дивертисмент мог быть назван «Пиром» и метафорически как своего рода эстетическое пиршество, где зрителю вместо гастрономических блюд подавались художественные, среди которых, на фоне бревенчатых стен русской гридницы, самым экзотичным и ослепительным оказалась «L’Oiseau de feu». Несмотря на то, что В.М. Красовская полагала, что костюмы В.Ф. Нижинского и Т.П. Карсавиной в этом номере «не могли не дисгармонировать с ажурным рисунком танца Петипа» и декорацией [16, с. 336], по нашему мнению, подобное положение дел могло производить обратный эффект. Столь ослепительное разнообразие красок, эмоций, характеров, музыки и хореографии должно было подчеркивать масштаб торжеств, на которые съехались гости со всех концов света (гопак, чардаш, лезгинка, мазурка, трепак, дуэт индусского принца и заколдованной принцессы, и т.д.).

«Фантастические костюмы Бакста бесповоротно превратили Карсавину в птицу <…> с пламенеющими страусовыми перьями [выделено мной – О.С.] на головном уборе и на юбке, а Нижинского в принца, облаченного в тюрбан и жакет горчичного, лимонно-зеленого и золотого цветов, расшитый жемчугами и топазами. Поражающая воображение хореография производила неизгладимое впечатление. <…> Карсавина балансировала, кружилась, и трепетала в pas de bourree, а Нижинский поражал великолепной диагональю из cabrioles и brises voles» [37, p. 92]. Французские газеты и журналы, освещавшие Русский сезон 1909 года, чаще всего воспроизводили пор- треты Т.П. Карсавиной и В.Ф. Нижинского в костюмах Л.С. Бакста из «L’Oiseau de Feu». В одной из восторженных статей в «Le Figaro» музыкальный критик и друг С.П. Дягилева Робер Брюссель деликатно выделил «Le Festin», а в нем Т.П. Карсавину «чей успех в “LOiseau de feu” на мгновение почти остановил спектакль» [36, p. 5].

Между тем, Б.Ф. Нижинская вспоминала, как ее «огорчили костюмы, сшитые специально для спектаклей в Париже»: <…> костюм был тяжел и неудобен, он совершенно не сочетался с изумительным танцем Вацлава в Голубой птице». В.М. Красовская писала: «Когда же Карсавина и Нижинский примерили костюмы, придуманные Бакстом, они удивленно уставились друг на друга, так мало отвечала привычному27 огненная парча [ выделено мной – О.С .], самоцветные каменья и весь покрой ориентальных одежд» [15, с. 165166]. Между тем, сама В.П. Карсавина считала эти костюмы восхитительными, сравнивая их с персидскими гравюрами.

Номер был так хорош, что вплоть до 1918 года продолжал оставаться в репертуаре Дягилевской труппы, не раз меняя свое название, при этом, начиная с 1910 года рядом с новым названием «Золотая птица» / «L’Oiseau d’or» уже писали, что это - па де де из «Спящей красавицы»28. Примечательно, что наряду с ориентальной версией, номер исполнялся и в классическом варианте и, по всей вероятности, в привычных для него костюмах29. Позднее номер чаще всего включался в программу под названием – « La Princesse enchantée» / «Заколдованная принцесса »30, которую публика увидела не только в роскошных костюмах Л.С. Бакста, но и на фоне новой декорации, где художник изобразил сказочный лес, больше похожий на густые джунгли [62, р. 8], что должно было не только гармонировать с оперением заколдованной птицы, но и подчеркнуть ее принадлежность к волшебному миру, в котором очутился принц, где и встретил «сверкающую в пач-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

ке лимонного цвета с оранжевым корсажем, в высоком уборе из алых и желтых страусовых перьев» [57, p. 152]31 птицу. Особенно хороша в партии птицы была Анна Павлова, которая «всякому жесту, всякому движению <…> инстинктивно придавала значение. Украшенная сверкающими перьями она наделяла свои движения редким чувством внушения. В отношении ни одной другой танцовщицы невозможно сказать, что ее выступления являются идеальным сочетанием музыки, танца и актерской игры» [57, p. 152]32. В статье « The Daily Mail » от 4 ноября 1911 года подчеркивалась характерная особенность Павловой добираться до самой сути любой роли, осмысливать ее, проживать в ней каждый нюанс, будь то большая партия или совсем крошечный номер. Совершенно очевидно, что Павлова, тщательно работая над партией, следовала не только внешнему виду костюма, но и тому смысловому наполнению, которое вложил в номер художник. Х.С. Коллис в статье « The Times » пребывал по поводу па де де в восхищении от исполнения Павловой, которая каждое па делала «по-новому, словно мелкие движения птичьих когтей, как будто лишь тонкая нить удерживает ее на поверхности, а она пытается освободиться, чтобы упорхнуть, взмыв в воздух»33.

При попытках реконструировать концептуально-контекстуальные истоки замысла художника, прежде всего, необходимо максимально внимательно рассмотреть эскизы, а также сравнить их с изготовленными по ним костюмами.

При тщательном сравнении выполненных Л.С. Бакстом эскизов и сохранившихся фотографий В.П. Карсавиной и В.Ф. Нижинского в костюмах, сделанных, согласно воспоминаниям Б.Ф. Нижинской, утром 20 мая 1909 в театре Шатле, становится очевидным ряд крайне интригующих деталей. Невозможно не заметить, что костюм танцовщика почти полностью повторяет эскиз34, в то время как костюм танцовщицы значительно отличается от рисунка художника (рис. 1, 3). Что же послужило этому причиной? Предельная экономия средств в период подготовки спектакля вкупе с ограниченностью во времени; исключительное значение В.Ф. Нижинского для С.П. Дягилева, который даже в стесненных финан- совых условиях не намеревался экономить на роскошествах, придуманных Л.С. Бакстом для танцовщика; щепетильность последнего в отношении точного соответствия готового костюма эскизу; отсутствие таковой у юной Т.П. Карсавиной; спонтанные или вынужденные изменения в ходе изготовления костюмов или что-то еще? Как, например, более раннее изготовление мужского костюма (осень 1908 - зима 1909) и более позднее женского (весна 1909). Вспомним, что, согласно А. Шувалову, последний был пошит уже в Париже, куда труппа отправилась в конце апреля - начале мая 1909 года, а значит времени на его изготовление было катастрофически мало. Рассмотрим эскизы и костюмы более детально.

Головной убор Принца - В.Ф. Нижинского в готовом костюме полностью повторяет созданный в эскизе. Украшения на предплечьях и пальцах, внешних сторонах ладоней и кистях рук также соответствуют рисунку. В костюме с детальной точностью воспроизведена объемная вышивка в виде красной розы, дополненная удлиненной каплевидной жемчужиной, рельефный рисунок камзола и его цветовое решение также повторяют замысел художника. Сообразно эскизу, костюм богато расшит сияющими камнями, жемчугом, блестящим бисером и более крупными бусинами. Незначительные модификации готового одеяния коснулись лишь низа камзола, а также вышитого пояса, орнаментально повторяющего флористический рисунок центральной части костюма, локализованный снизу. Кроме того, в отличие от эскиза, в ушах Принца каплевидные жемчужины, перекликающиеся по форме с той, что пришита к розе на груди у танцовщика, что свидетельствует о доработке образа в период изготовления костюма. Более заметна эта деталь в рисунках преданного почитателя Русских сезонов Жоржа Барбье 1912 и 1913 годов, который создал изысканный, предельно эстетизированный, практически андрогинный образ парящего принца, вобравший в себя не только художественный образ Л.С. Бакста, но и утонченную пластику В.Ф. Нижинского.

Совсем иначе обстоит дело с женским костюмом, который в значительной степени отличается от изображенного на эскизе, традиционно датируемом 1909 годом

-

31 Daily Mail, London, November 4, 1911. Цит. по: [57, p. 152]

-

32 Выдержка из статьи в Evening Standard от 4 ноября 1911 года. Цит. по: [57, р. 152].

-

33 Выдержка из статьи в The Times от 4 ноября 1911 года. Цит. по: [57, р. 152].

-

34 В этом можно дополнительно убедиться, поскольку костюм, изготовленный по эскизу Л.С. Бакста, сохранился и находится в коллекции Музея Виктории и Альберта, Лондон. Примечательно, что он атру-бутирован как «костюм Принца из номера «Золотая птица» (па де де Голубая птица), который был надет на Нижинском, Балет Дягилева, 1909» [44].

(рис. 1), начиная от колористического решения и заканчивая упрощением отдельных его деталей. Однако все встает на свои места, если деталь за деталью сравнить уже упомянутые нами фотографии 1909 года (рис. 3), а также процитированные описания костюма танцовщицы, украшенного «пламенеющими страусовыми перьями на головном уборе и на юбке» с известным эскизом, традиционно считающимся выполненным к балету «Жар-птица» 1910 года (рис. 4, 5), становится очевидным, что именно этот утрированно яркий эскиз являлся основой для изготовления костюма для “L’Oiseau d’or” (первоначально «L’Oiseau de feu») 1909 года и не имеет отношения к балету 1910 года. Косвенное подтверждение такому предположению находим в уже упомянутом выше февральском выпуске Art et decóration за 1911 год, где аналогичный, но недатированный эскиз Л.С. Бакста обозначен как «костюм для “Золотой птицы”» / “Costume pour “L’Oiseau d’Or”» [68, p. 35] (рис. 5). Неожиданное подтверждение такому предположению находим у А. Шувалова, который воспроизвел черно-белую репродукцию эскиза Л.С. Бакста из уже упомя- нутого журнала, указав, что это вариант костюма для Т.П. Карсавиной в «Жар-птице» 1909 года из балета «Пир» [64, p. 66]35.

Вполне вероятно, что изображенный на рис. 1 эскиз Л.С. Бакста был создан до того, как па де труа в квази-ориентальном стиле «Золотая птица» превратилось в па де де «Жар-птица» 1909 года (заметим, что на самом эскизе дата отсутствует). Однако изготовление по нему костюма могло быть крайне дорогостоящим и трудоемким, а последние надежды на финансирование растаяли весной 1909 года. Но рисунок вышел настолько изысканным и утонченным, что не использовать его в рекламе сезона было решительно невозможно, и именно он был помещен на обложку майского « Comoedia Illustre » [40]. Однако, какой бы ни была причина, по нашему убеждению, костюм по эскизу Л.С. Бакста (рис. 1), изготовлен не был, и балерина вышла на сцену Шатле в костюме по эскизу, изображенному на рис. 4 и 5, но тот по понятным причинам был значительно упрощен, особенно в части головного убора (рис. 3–5), что, однако, никак не отразилось на том непередаваемом впечатлении, которое костюм производил на зрителей36.

Рис. 3. Берт О. Постановочная фотография.

Фрагмент. Т.П. Карсавина в костюме Л.С. Бакста к номеру «L’Oiseau de feu», 1909. Париж [66, p. 4].

Рис. 4. Л.С. Бакст «Эскиз костюма Жар-птицы к балету “Жар-птица”». Бумага; карандаш, акварель и гуашь, усиленные серебром и золотом.

68x49 см. 1922. Корпоративная коллекция. Белгазпромбанка [34].

Рис. 5. Л.С. Бакст. Костюм для «Золотой птицы». Эскиз не датирован. [68, p. 35].

Общество

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

К сожалению, рассматриваемые в настоящей статье костюмы Л.С. Бакста, благодаря которым номер наполнился не только неожиданным колоритом, но и новым смыслом, не становились объектом отдельного исследования. Из множества изданий, так или иначе упоминающих как «Пир» в целом, так и « LOiseau de Feu » 1909 года в частности, только два французских исследователя уделили этому номеру отдельное пристальное внимание, предприняв попытку интерпретировать смыслы и образы, созданные Л.С. Бакстом.

Так, Филипп де Люстрак и Сильвия Данкре, полагая « L Oiseau de feu » 1909 года в хореографии М.И. Петипа и « LOiseau de feu » 1910 года в хореографии М.М. Фокина связанными единым сюжетом, т.е. сказкой о Жар-птице, и следовательно сквозной символикой, пришли к выводу, что дуэт индусского принца и золотой птицы 1909 года символизируют страдающего гемофилией царевича Алексея и стремящуюся его спасти золотую птицу [54, p. 73]. В ней они усмотрели образ Гаруды - легендарного царя птиц в индуистско-буддийской традиции, вахану бога Вишну, называя его непобедимым «защитником королевской династии» [54, p. 73]. Свою версию исследователи обосновали несколькими фактами:

-

1) тем, что о скрывавшейся болезни цесаревича было известно С.П. Дягилеву и Л.С. Баксту, поскольку они близко приятельствовали с С.С. Боткиным [54, р. 66], страстным коллекционером живописи, женатым на А.П. Третьяковой, родной сестре супруги Л.С. Бакста, с которой художник был дружен и состоял в переписке37;

-

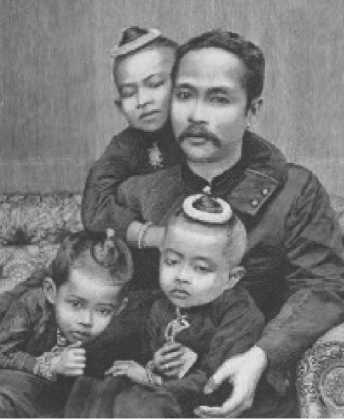

2) тем, что, будучи цесаревичем, Николай II в 1891 году посетил Сиам, где златокрылый Гаруда являлся эмблемой правящей династии Сиама (l’emblème de la dynastie siamose). В качестве дополнительного аргумента исследователи провели параллель между Гарудой и жар-птицей, образ которой, как они утверждают, «в славянском воображении отсутствует»,

отчасти мотивируя это и тем, что В. Стасов и А. Афанасьев также усматривали между ними подобную корреляцию [54, p. 70, 71]38. Поездку Николая II исследователи вспомнили в связи с приглашением в Российскую империю сиамского балета, на одном из представлений которого в 1900 году побывал и Л.С. Бакст, впоследствии обогативший свои знания об искусстве Сиама39;

-

3) тем, что эскизы Л.С. Бакста, по крайнему убеждению исследователей «черпают свое вдохновение исключительно [ выделено мной - О.С .] из двух источников: изображение бога с синим телом Вишну, которое художник нашел в знаменитом труде Юджина Бурнуфа» и конкретной фотографии короля Сиама Рамы V, окруженного своими многочисленными сыновьями», размещенной на первой странице одной из французских газет [54, p. 73];

-

4) тем, что фрагмент головного убора принца «раскрывает тот глубокий смысл, который Бакст хочет придать характеру принца индуизма: небольшой спиральный выступ, украшающий его тюрбан, является точной копией прядки волос, которая, согласно традиции, сохраняется и наматывается вокруг головы всех сиамских детей, и особенно детей короля <...>: индуистский принц действительно ребенок - и ребенок королевский» [54, p. 70];

-

5) и наконец, тем, что, согласно первоначальному плану, этот номер должна была исполнять М.Ф. Кшесинская, имевшая связь с тремя членами императорской семьи [54, р. 73]. Однако этот аргумент представляется слишком надуманным, чтобы его отдельно анализировать в дальнейшем.

Подобного рода предположения видятся, хоть и крайне изобретательными, но все же небесспорными. В первую очередь, маловероятным представляется, что С.С. Боткин во время встреч с художниками и литераторами, пускался в обсуждение профессиональных вопросов, тем более, носящих конфиденциальный характер. Еще более сомнительным представля-

-

37 Вероятно, основой подобного предположения явилось то, что братья Сергей Сергеевич и Евгений Сергеевич Боткины в разные годы были лейб-медиками семьи Николая II и оба занимались болезнями крови.

-

38 Необходимо отметить, что А.Н. Афанасьев, рассматривая сказочный сюжет о жар-птице, отмечал, что тот характерен для многих народностей, и приводил параллель с птицей-Феникс. [1, с. 620]. В свою очередь, В.В. Стасов, не находя прямого прототипа сказки о Жар-птице, различал мотив с сиянием птицы (Жар-птица, Золотая птица, Золототел) и мотив с добычей живой и мертвой воды (напиток бессмертия у Гаруды). Ничто в его статье не указывает на то, что Жар-птица укоренена в образе Гаруды. Более того, исследователь отдельно подчеркивал: «не следует думать, основываясь на близком сходстве наших западно-европейских рассказов с индийским, будто они непосредственно происходят из него». [29, с. 216, с. 219]. Добавим еще один важный контраргумент – Жар-птица/Золотая птица является птицей, источающей сияние всем телом, а Гаруда – это антропоморфная птица, у которого золотыми были только крыльями (получеловек/ полуорел).

-

39 Примечательно, что известный итальянский искусствовед Николетта Мислер анализируя влияние искусства Сиама на творчество Л.С. Бакста, в основном писала о балетах «Ориенталии» и «Синий бог». [21; 56].

ется, что Л.С. Бакст настолько проникся болезнью наследника и идеей спасения династии, что в тайне от опечаленного отказом в государственной финансовой поддержке С.П. Дягилева и всего Дягилевского комитета, для которого в тот период сотрудничества была характера предельная коллегиальность и открытость работы над программой, посредством костюмов создал столь завуалированный подтекст, что кроме него самого и французских исследователей об этом никто не догадывался ни тогда, ни теперь.

Параллель между Жар-птицей и Гару-дой40 в контексте номера «L’Oiseau de feu» 1909 и одноименного балета 1910, на наш взгляд, также является надуманной. Образ полуорла-получеловека Гаруды предельно устрашающего вида, с усами и когтями стервятника крайне далек от обращенной в птицу юной принцессы, внимание которой пытается привлечь принц в номере 1909 года. Кроме того, тонкая личностная риторика па де де, роскошные костюмы, хореографический текст и музыка никак не позволяют распознать в созданном Л.С. Бакстом изысканном создании грозного царя птиц, основная функция которого быть ездовым животным Вишну. Кроме того, и в номере 1909 года, и в балете 1910 года сюжетная линия, связанная с живой и мертвой водой (напитком бессмертия в контексте Гаруды) отсутствует.

Однако в тексте статьи Ф. де Люстрак и С. Данкре все же предприняли робкую попытку хоть как-то объяснить утонченность и женственность образа птицы в «L’Oiseau de Feu» 1909 года. На их взгляд, птица сочетает в себе черты не только Га-руды, но и Киннари – молодых прекрасных женщин-птиц с высокими тонкими ногами, остроконечными золотыми крыльями и конусообразными устремленными вверх головными уборами41. Исследователи, тем не менее, никак не пояснили, каким образом пусть и фрагментарное присутствие образа киннари (а иначе как еще объяснить внешнюю схожесть принцессы-птицы и киннари, и ту исключительно на уровне эскизов) влияет на версию о спасении наследника российского престола могучим Гарудой.

Возвращаясь к источникам, вдохновившим Л.С. Бакста, в качестве которых авто- ры статьи указывают изображение Вишну (рис. 6) и фотографию Рамы V (рис. 8), нельзя не признать, что деталь, внимание на которую они обратили действительно напоминает навершие на тюрбане принца из «L’Oiseu de Feu» 1909 года как в первоначальном варианте, так и в его последующих интерпретациях42. Но даже если предположить, что художник держал в руках тот самый номер Le Monde Illustre43 за 1893 год, и головной убор принца укоренен в прическах для мальчиков сиамского королевского дома, это не противоречит сюжету номера, в котором юный индусский принц встречает прекрасную золотую птицу. Однако такая деталь головного убора вполне может оказаться стилизованным изображением джаты. Для подобного предположения достаточно изучить традиционные изображения причесок Шивы или Будды. В любом случае, ничто в созданном художником образе, на наш взгляд, не указывает на смертельную болезнь принца (царевича), тем более она не читается в музыкальном и хореографическом текстах номера. Примечательно, что, упоминая два источника, исследователи соединили в пару принца из номера 1909 года и птицу из балета 1910 года, в эскизе костюма которой они усмотрели образ Вишну (золотые косы и покорившиеся божеству наги, застывшие за его головой в виде короны).

Отметим также, что несмотря на некоторое колористическое сходство эскизов костюмов птиц 1909 и 1910 годов (рис. 4 и 7), а также схожие названия номера и балета, птицы в них играют совершенно разные сюжетные и функциональные роли. Птица 1909 года – это превращенная или превращающаяся в птицу принцесса, в которую влюбляется юный принц, в то время как птица 1910 года является лишь помощником главного героя и ни в балете, ни в сказке ни в кого не превращается.

Между тем, нельзя не согласиться, что первоначальный эскиз костюма (рис. 1), действительно имеет много общего с полу-женщиной полу-птицей. Ф. де Люстрак и С. Данкре, убежденные в том, что «экзотика, которую привнес [Л.С. Бакст] <…> в постановки Русских балетов, <…> не происходит из какого-либо воображаемого Востока», настаивают на его отчетливом сиам-

Общество

Рис.6. Жан-Анри Марле. Вишну [38, 2e liv. pl. I].

Рис. 7. Л.С. Бакст. Эскиз к балету «Жар-птица» 1910 года [6, с. 24].

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

Рис. 8. Король Сиама Рама V со своими сыновьями. Обложка газеты Le Monde Illustre № 1896 от 29 июля 1893 года. Фрагмент [50].

Рис. 9. В.Ф. Нижинский в партии Индусского принца. Номер «Жар-птица» 1909. Фото. Фрагмент [6, с. 24].

ском происхождении [54, р. 69]. В другой своей работе Ф. де Люстрак приводит весьма убедительные доводы, которые в других источниках о Л.С. Баксте нам встретить не удалось. Так, например, он напоминает, что первый муж супруги художника, Н.Н. Гриценко, сопровождал будущего императора Николая II в его путешествии на Восток [55, p. 34], в ходе которого посетил и Сиам44. Исследователь дает понять, что художник привез из путешествия не только свои работы, которые частично могли остаться в его распоряжении, но и книги, и предметы искусства. Позднее все это мог держать в руках и внимательно изучать увлеченный Востоком Л.С. Бакст. Кроме

44 Действительно Н.Н. Гриценко входил в группу сопровождающих цесаревича в качестве акварелиста. См.: Ухтомский Э.Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича. 1890-1891. В 3 т. – Санкт-Петербург, Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1893–1897.

того, Ф. де Люстрак сообщает о знакомстве художника с Эженом Сезаром Грасси (1881–1941), «сыном европейского архитектора, четверть века прожившего в Сиаме», встреча с которым стала возможной благодаря близкому к С.П. Дягилеву Мишелю Димитрию Кальвокоресси45 [54, p. 69; 55, p. 32–33], и благодаря чему «примерно с 1906 года и до отъезда Грасси в Сиам в мае 1910 года, в течение трех лет, Бакст мог получать <…> практически неограниченный объем информации о мифологии, обычаях, искусстве, театре и религии самой чарующей и загадочной страны Дальнего Востока» [55, p. 34]. Именно эти аргументы, в дополнение к уже изложенным нами выше, позволили Ф. де Люстраку, среди прочего, сделать предположение о том, что номер «L’Oiseau de Feu» 1909 года и одноименный балет 1910 года укоренены именно в сиамской мифологии, и прообразом Жар-птицы в них является именно Гаруда.

Однако если отталкиваться от сиамского происхождения стилистического и смыслового наполнения номера 1909 года и балета 1910 года, те же самые аргументы позволят сделать совершенно иное предположение, которое, на наш взгляд, также могло бы объяснить идею номера 1909 года.

Одним из самых знаменитых сиамских мифов является легенда о Сутоне (Судхане) и Маноре (Манохаре), сюжет которой имеет индийское происхождение и прослеживается у многих народов Центральной, Восточной и Юго-восточной Азии вплоть до санскритских текстов III в. н.э. [47, p. 169; 49]. Согласно сиамской легенде Манора, была последней из семи дочерей правителя Золотого града, что располагался на вершине горы Кайлас. Каждое полнолуние семеро принцесс киннари прилетали к лесному озеру в далекой стране, где сбрасывали свои золотые перья, превращались в девушек, пели и кружили в волшебном хороводе. Однажды в лесу охотился принц той страны и увидел Манору, которая с сестрами плескалась в озере, а на берегу лежало их ослепительное оперение. Мгновенно влюбившись, при следующей встрече принц поймал девушку, вызвав череду последующих трагических событий, увенчавшихся все же счастливым концом. Легенда о Сутоне и Маноре традиционно понимается как символ абсолютной беззаветной любви46.

Вместе с тем, именно индийское происхождение этого мифа47, центральное место в котором занимает история любви царевича и принцессы-киннари, представительницы сказочного народа полулю-дей-полуптиц, грация, голос и красота которой заворожили молодого человека, вкупе с отчетливо читаемым стилем одежд Индусского принца (Prince Hindou) в интерпретации Л.С. Бакста; собственно имя персонажа; а также иконографические черты киннар и киннари48, среди которых особый интерес представляет собой головной убор, талантливо стилизованный художником на эскизе (рис. 1, 10, 11), все это, на наш взгляд, красноречиво свидетельствует о том, что номер 1909 года был задуман Л.С. Бакстом под влиянием искусства древней Индии49.

Тем не менее, высказанное предположение не является попыткой обосновать прямое цитирование из индийской мифологии. Воображение художника, тем более такого признанного интеллектуала, как Л.С. Бакст, имеющего колоссальный визуальный тезаурус, могло породить самые неожиданные смыслы, инспирированные причудливым сплетением его безграничной фантазии с ранее увиденным, прочитанным, прожитым, впитанным и на-

Общество

Рис. 10. Киннара из храма Кайласанатха, Канчипурам, Индия. Рисунок. Собрание Шрути Чакраборти [58, р. 174].

Рис. 11. Киннари, Храм Вайдьешвара, Талакад, Индия. Фото: Нагесвара Рао [58, p. 175].

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

всегда запечатленным в памяти или подсознании. Так, в феврале 1909 года в письме к И.Ф. Анненскому художник писал: «Вы смотрите на мою картину [“Древний ужас” - О.С .] очень проницательно, а некоторые сближения для меня – откровение, как может быть откровением внутренний смысл символов , которыми художник пользуется часто своим бессознательным умом - творчеством»50 [2, с. 147].

Таким образом, на наш взгляд, в поисках смысловой укорененности созданных Л.С. Бакстом образов для номера «L’Oiseau de Feu» 1909 года не следует ограничиваться мифологией или искусством какой-либо конкретной страны. Именно та широта, с которой художник воспринимал Восток, не разделяя его на отдельные страны51, позволила ему создать настолько яркие образы, в которых переплелись самые разные, подчас неожиданные, мотивы. Так, ни в коей мере не умаляя увлеченности Л.С. Бакста искусством Сиама, нельзя не учитывать восторженный интерес художника к индо-персидскому Востоку, обусловленному не только внешними, но, прежде всего, внутренними факторами. В связи с этим напомним, что в публикациях 1909 года о «Пире», не упоминались ни индийские, ни сиамские танцы, в отличие от персидских. Т.П. Карсавина, вспоминая о « EOiseau de feu » первого балетного сезона, также сравнивала его с персидскими гравюрами.

Поскольку, как мы уже не раз отмечали, костюм для принцессы-птицы по первоначальному эскизу изготовлен не был, а тот, что был, не раз менялся с течением времени, представляется, что именно костюм принца, который был выполнен в строгом соответствии с эскизом, может выступать как объект для дальнейшего анализа. Он подвергался изменениям лишь однажды в 1914 году: ряд деталей, включая расцветку костюма, претерпели изменения, за исключением одной – большой вышитой розы на груди у принца, присутствовавшей в обоих вариантах костюма, что, по нашему убеждению, полностью исключает случайность ее появления, но, что важнее, делает ее ключом к пониманию смыслового наполнения как образа принца, так и идеи номера в целом.

Таким образом, именно костюм принца-Нижинского 1909 года является отправной точкой для дальнейшего рассуждения. Подобное предположение имеет ряд причин. В первую очередь, костюм 1909 года полностью повторяет эскиз, на котором изображена ярко красная роза, вышитая на белом фоне в самом центре груди - месте средоточия души/сердца. Значимость этого элемента подчеркнута цветом, объемностью и размером вышивки, что в совокупности концентрирует на себе внимание, фокусируя восприятие костюма в отдельно взятой точке. Во-вторых, к нижнему краю розы, сообразно замыслу художника, пришита длинная каплевидная жемчужина, учитывая традиционную символику которой, с большой долей вероятности можно сделать предположение о метафорическом изображении скатывающейся слезы. И, наконец, дополнительной обоснованности

-

50 Выделение жирным шрифтом согласно источнику.

-

51 Вот как об этом написала Е. Р. Беспалова: «Восток в интерпретации художника простирался от гаремов Багдада до неприступных крепостей Кавказа, от эллинистического Египта до индуистской Индии» [6, с. 52].

подобным рассуждениям, равно как и неслучайности розы, придает предпринятое художником усиление ее присутствия в костюме, – цветок розы, который на эскизе принц держит в левой руке.

Таким образом, одной из главных смыслообразующих доминант при интерпретации созданного посредством костюмов Л.С. Бакста номера, является образ принца, основным ключом для понимания которого выступает красная роза52, поскольку принц в данном случае выступает как носитель соответствующего символа. Так, взятые в совокупности, одеяние индусского принца, красная роза, как средоточие художественно-эстетического и смыслового кода идеи номера, а также отдельно выделенная персидская составляющая, стали отправной точкой наших рассуждений.

С самых древних времен символ розы остается неисчерпаемым, являясь не только мультизначным, но и амбивалентным. Он проделал путь от уколовшейся о розовый шип Венеры до христианских коннотаций, включая Святого Франциска и Данте, с одной стороны, и учением розенкрейцеров и масонов с другой; от воспевающего куртуазную любовь центрального средневекового сюжета «Романа о розе» до поэзии романтизма и символизма, дополнительно насыщенной образами, аллегориями и смыслами ставшей невероятно популярной с конца XVIII века ирано-персидской средневековой лирики. В связи с этим необходимо отдельно подчеркнуть, что каждая эпоха, культура или даже отдельное художественное движение наполняло розу дополнительными чертами, что, учитывая упомянутое влияние ирано-персидской поэзии, заполнившее собой почти весь XIX век, позволяет выделить особую эволюцию розы как символа: от Гёте до Брентано в Германии и от раннего А.С. Пушкина и А.А. Фета до Вяч. И. Иванова в России. Особый вклад в развитие образности розы внесли англичане: от переводившего «Роман о розе» Дж. Чосера, У. Блейка и Д. Китса до прерафаэлитов - создавшего программный орнаментальный паттерн с розой и соловьем У. Морриса и Э. Берн-Джонса, иллюстрировавшего «Видение о розе» и написавшего серию полотен к сказке о Спящей красавице (Принцессе-шиповник); и, наконец, «Соловьем и розой» О. Уайльда.

Таким образом, вполне уместно утверждать, что сложившаяся к началу

XX века смысловая образность розы, будучи вплетенной в художественно-эстетическую ткань не только своего времени, но и определяемая воспринимающим ее сообществом людей с сопоставимыми эстетическими взглядами, считывалась ими в определенном концептуальном контексте. При этом разные контексты восприятия, сосуществовавшие одновременно, не входили в противоречие друг с другом, а напротив, образовывали неисчерпаемое смысловое поле, посредством ассоциативных связей внутри которого возможно попытаться вычленить первоначальный смысловой узел.

Будучи сам неординарным человеком, Л.С. Бакст был вхож и радушно принят не только в самых разных влиятельных, но и в самых интеллектуальных кругах и художественных сообществах, формировавшихся, как правило, вокруг конкретных личностей, отдельного художественного или литературного направления или общих мировоззренческих устремлений. Как отмечал Н.А. Богомолов, «в сфере современных литературоведческих и историко-культурных студий, посвященных началу XX века, особое место должно занимать изучение различного рода обществ и кружков, позволяющее проанализировать не только частные устремления отдельных деятелей искусства, но и некоторые жизнестроительные тенденции» [7, с. 67].

Одним из таких объединений являлось тайное общество для избранных, сложившееся в 1906 году вокруг одной из ключевых фигур Серебряного века в целом и символизма в частности – Вяч.И. Иванова. Отдельно от знаменитых ивановских «сред» в Башне на углу Таврической и Тверской улиц, которые посещали самые одаренные представители культуры и искусства своего времени, Вяч. Ивановым и его единомышленниками было организовано тайное общество «Друзей Гафиза», названное по имени персидского поэта XIV века Хафиза Ширази, одного из ярчайших представителей предельно аллегоричной мистической суфийской поэзии. Поэзией и идеями поэта Вяч. Иванов был в тот период искренне увлечен и транслировал их своему окружению. Несмотря на то, что Северный Гафиз просуществовал недолго (всего несколько встреч), как много позднее отмечал М.А. Кузмин в дневнике от 01.09.1934 года, «влияние его [Гафиза – О.С. ], <…>

Общество

Общество. Среда. Развитие № 4’2023

если посмотреть <…> назад, было более значительно, чем это можно было предполагать, и распространялось далеко за пределы <...> кружка» [18, с. 99]. Несомненно, что такое влияние простиралось не только в пространстве, но и во времени.

В этот тайный кружок, наряду с Вяч. Ивановым, Л.Д. Зиновьевой-Ан-нибал, М.А. Кузминым, К.А. Сомовым, С.А. Ауслендером, С.М. Городецким, Н.А. Бердяевыми, и В.Ф. Нувёлем, входил и Л.С. Бакст. Вступая в тайное общество, его члены не только давали обеты о неразглашении, но и получали новые имена. Так, Л.С. Бакст нарек себя Апеллесом. На своих «вечерях», гафизиты переходили на «ты», обустраивали комнату на манер восточной палатки и облачались в яркие одежды, которые придумывали по этому случаю. М.А. Кузмин подчеркивал, что главной целью общества было мудрствование, «тайномудрое безделье»53, препровождение времени в рассуждениях на тему того, к какому пониманию красоты они следовали. Вяч. Иванов настаивал, что сами встречи должны были быть возведены до высот искусства: для каждой из них заранее продумывался план, избиралась тематика, подбирались одежды, а на ритуальности и символичности встреч настаивал именно Л.С. Бакст [17, с. 145]. Каждый раз членами тайного общества разыгрывались мистерии. По сути, собрания гафизитов приближали их к такому уникального явлению древней Эллады, как пир с его апо-лонническим и дионисийским началами, слитыми по форме и ритуалистике в единое действо собственно пира. Описывая апол-лоническую часть встреч, где главное – это эстетическое начало, Вяч. Иванов подчеркивал важность и необходимость свободного общения друзей, которое должно было «периодически прерываться исполнением очередных нумеров <…> программы, обращающих внимание всех к общине в целом. <…> стихи, песня, музыка, танец, сказки и произнесение изречений, могущих служить и тезисами для прений…» [7, с. 73]. Проводя время подобным образом, учитывая масштабность входивших в круг избранных личностей и тематику обсуждавшихся в нем вопросов, они тем самым создавали нематериальный артефакт54, долгие годы питавший их образами, идеями, концептами и особым видением.

История гафизических собраний подробно исследована в работах Н.А. Богомо- лова, А.Б. Шишкина и А. Самарина. Нам же интересен анализ тем гафизического общения, в рамках которого, не без влияния на Вяч. Иванова И.Ф. фон Гёте, важную часть составляла символика, образность и топика древнеперсидской поэзии особенно в творчестве мистически сонастро-енного Вяч. Иванову Хафиза Ширази. Одной из центральных тем персидского поэта стал глубоко понимаемый им сюжет о розе и соловье, который метафорически повествует о Любви как божестве, вечном воспевании влюбленным-соловьем-поэтом совершенной-недостижимой-вечной-аб-солютной Любви-женственности-розе, становившейся точкой его устремления не только во вполне читаемом чувственном контексте, но обращающего свой путь в одухотворенное творчество, поскольку именно он ведет к совершенству.

Подобное прочтение этого архетипического сюжета было очень созвучно символизму в целом, и Вяч. Иванову в особенности, который допускал, что при определенных обстоятельствах совершенство достижимо, хоть частично и лежит в области трансцендентного. В прочтении метасюжета о соловье и розе он шагнул дальше своих предшественников и коллег по цеху. Так, А.С. Пушкин и А.В. Кольцов описывали влюбленного соловья, поющего для розы, и равнодушный к нему спящий цветок. А.А. Фет воспевал силу воздействия соловья, который своей трелью приводит в трепет даже звезды, тем самым отсылая читателя к музыке сфер. Важной деталью у А.А. Фета является взаимность чувств соловья и розы, однако его пылкие влюбленные обречены на невозможность когда-либо соединиться, поскольку разделены сном, преграды которого преодолеть не в силах. Граница между сном и явью / миром и ино-мирьем становится не только одним из основообразующих образов стихотворения, но и предстает как преграда, невозможная к преодолению даже после поцелуя, о котором мечтают оба героя.

Именно вопрос о возможности преодоления такой преграды занимал Вяч.И. Иванова гораздо больше собственно истории о розе и соловье. В контексте рассматриваемого сюжета наиболее ярко, на наш взгляд, это отражено в стихотворении, ставшем прологом к сборнику поэта «Rosarium» («Ad Rosam»), где он обращается к образу розы, напитанному множеством смыслов и архетипических конструктов. Так, в про-

-

53 Из стихотворения М.А. Кузмина «Нежной гирляндою надпись гласит у карниза…», 1906 [7, с. 72]

-

54 Или, выражаясь языком старшего символиста А.М. Добролюбова, писали невидимую книгу.

логе к сборнику он демонстрирует амбивалентность символики цветка. Но, что самое важное, поэт видит возможность преодоления преграды между влюбленными, будь то волшба, сон или смерть. По Вяч. Иванову, ключом к такому преодолению является не действие55, а слово - «глагол один», что «пеньем сферы расколдует» [14, с. 449].

Таким образом, Вяч. Иванов, раскрывая тему розы как мульти-значного амбивалентного символа, тем не менее, дает надежду на возможность воссоединения с истинной любовью/совершенством/кра-сотой/божественным/вечной женственно-стью/розой, пусть даже если в определенный момент все это находится за пределами досягаемости.

В связи с вышесказанным, представляется, что эстетически и этимологически сюжет, осмысленный Л.С. Бакстом посредством создания костюмов к «L’Oiseau d’Or» («L’Oiseau de feu» 1909 года) и, прежде всего, костюма принца, восходит именно к древнеперсидской поэзии в изводе Вяч. Иванова и «Северного Гафиза». Однако бакстовские Принц и Птица не являются буквальным воспроизведением архетипического сюжета, хотя художник и создал разделенных колдовством птицу и влюбленного в нее принца. Здесь роза не атрибутирует Принца как поэта или рыцаря. Она лишь указывает, что Принц полон любви. Это он тот избранный, что кружит вокруг золотой принцессы-птицы, пытаясь подобрать ключ, тот самый «глагол один», или в случае с «L’Oiseau de feu» – то самое па, что снимет чары с его возлюбленной.

Таким образом, роза может быть прочитана не только как символ абсолютной и торжествующей любви, предопределённости встречи влюбленных56 или знак

Список литературы Номер «L’oiseau de feu» в дивертисменте «Пир» 1909 года: истоки мифотворчества Леона Бакста

- Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. Выпуск VIII. – М.: Издание К. Солдатенкова, Грачев и комп., 1863. – 684 с.

- Бакст Л.С. Моя душа открыта. В 2-х книгах. Книга вторая. Письма. – М.: Искусство – XXI век, 2016. – 360 с.

- Бакст Л.С. Портрет М.Д. Кальвакоресси. Бумага, карандаш. 1909. Рисунок. 27 × 2 2,5 см. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Michel_Dimitri_Calvocoressi_(1877-1944)_by_Lev_Samoilovich_Bakst_(Leon_Bakst)_(Russian,_1866-1924).jpg (15.09.2023)

- Бахрушин Ю.А. История русского балета: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2017. – 275 с.

- Бенуа А.Н. Мои Воспоминания. В пяти книгах. Книги 4,5. – М.: Наука, 1980. – 744 с.

- Беспалова Е.Р. Бакст в Париже. – М.: БуксМАрт, 2016. – 255 с.

- Богомолов Н.А. Петербургские гафизиты // Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: Статьи и материа лы. – М., 1995. – С.67–98.

- Вайдле В.В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства / Сост., коммент. и послеслов. И.А. Доронченкова. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 456 с.

- Воробьева Д.Н. Небесные музыканты киннари в скульптуре и литературе Индии // Mitrasampradānam: Сборник научных статей к 75-летию Ярослава Владимировича Василькова. – СПб.: МАЭ РАН, 2018. – С. 336–350.

- Голынец С.В. Лев Бакст. – М.: Изобразительное искусство, 1991. – 240 с.

- Григорьев С.Л. Балет Дягилева, 1909–1929 / Предисл. Чистяковой В.В.; Пер. с англ. Чистяковой В.А. – М.: АРТ СТД РФ, 1993. – 383 с.

- Дунаева Н.Л. «Лядовский эпизод» в истории создания балета «Жар-птица» // Из истории русского блета. Избранные сюжеты. – СПб.: Мин. Культуры РФ; Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 2010. – С. 112–124.

- Дунаева Н.Л. Открытка из архива А.К. Глазунова – документ истории балетного театра // Из истории русского балета. Избранные сюжеты. – СПб.: Мин. культуры РФ; Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 2010. – С. 125–136.

- Иванов Вяч. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 2. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1974. – 852 c.

- Красовская В.М. Нижинский. – Л.: Искусство, 1974. – 208 с.

- Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. 1. Хореографы. – Л.: Искусство, 1974. – 574 с.

- Кузмин М.А. Дневник 1905–1907 / Предисл., подгот.текста и коммент. Н.А. Богомолова и С.В. Шумихина. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. – 608 с.

- Кузмин М.А. Дневник 1934 года. – Спб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1998. – 414 с.

- Кшесинская М. Воспоминания / Предисл. В. Гаевского. – М.: Артист. Режиссер Театр, 1992. – 414 с.

- Лалетин С.В. «Раймонда» и С.П. Дягилев: несостоявшаяся постановка балета М.И. Петипа в «Русских сезонах» 1909 года. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://theatremuseum.ru/naukpubl/laletin?ysclid=li688lq3zb746644188 (14.01.2021)

- Мислер Н. Зов Востока: Бакст и Сиам // Лев Бакст Léon Bakst : к 150-летию со дня рождения. – М.: ABCdesign, 2016. – С. 301–306.

- Некрасова-Каратеева О.Л. «Жар-птица». Читая мемуары // Новое искусствознание. 2021. № 1. С. 152–157. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zhar-ptitsa-chitaya-memuary (дата обращения: 19.08.2023)

- Нижинская Б.Ф. Ранние воспоминания в 2 ч./ Пер. с англ. И.В. Груздевой; Коммент. Е.Я. Суриц. Ч. 2. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 319 с.

- НИОР СПбГК. Архив М.П. Беляева. – Папка 28. № 4348.

- Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1985. – 223 с.

- Русский балет : Энциклопедия / Редкол.: Е. П. Белова и др.; [Предисл. В. М. Красовской и др.]. – М.: Большая рос. энцикл. : Согласие, 1997. – 631 с.

- Сергей Дягилев и русское искусство. В 2-х томах. Т. 1 / Авт.-сост.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 496 с.

- Сергей Дягилев и русское искусство. В 2-х томах. Т. 2 / Авт.-сост.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 576 с.

- Стасов В.В. Происхождение русских былин. Весник Европы. – 1868. Янв. – апр., июнь – июль. – С. 169–345.

- Стравинский И.Ф. Диалоги. Воспоминания. Размышления. – Л.: Музыка. Ленинградское отделение, 1971. – 414 с.

- Теляковский В.А. Дневники директора императорских театров 1906–1909. Санкт-Петербург/ Под общ. ред. М.Г. Светаевой; Подгот. текста М.В. Львовой и М.В. Хализевой; Коммент. М.Г. Светаевой, Н.Э. Звенигородской и М.В. Хализевой. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2011. – 928 с.

- Теркель Е.А. Лев Бакст: Семья и творчество // Третьяковская галерея. – 2008, №1. – С. 62–77.

- Фокин М.М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, письма. – Л., М.: Искусство, 1962.

- Bakst L. Costume design for Firebird. Pencil, watercolour and gouache, heightened with gold and silver, on paper. 26¾ × 19¼ in. (67,9 × 48,9 cm.). 1922. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.christies.com/en/lot/lot-5742285 (16.07.2023)

- Bakst L. Le Festin. Costume design for Tamara Karsavina as L’Oiseau d’Or, 1909. Watercolor and gold paint. Howard D. Rothschild collection on Ballets Russes of Serge Diaghilev. pf MS Thr 414.4 (12). Bequest, 1989. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/onlineexhibits/diaghilev/first_season/7_1.html (20.02.2020)

- Brussel R. La Saison Russe // Le Figaro. – Paris, 1909, 20 Mai. – P. 5. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k288462k/f5.item (25.02.2020)

- Buckle R., Nijinsky. – London: Weidenfeld & Nicolson, 1971. – XIV, 482 p.

- Burnouf E. L’Inde française, ou Collection de dessins lithographiés représentant les divinités, temples, costumes... des peuples indous qui habitent les possessions françaises de l’Inde..., Paris, Chabrelie, texte explicatif d’Eugène Burnouf, Tome 1. – Paris: Chabrelie, Editeur, rue de la Chaussée D’Antin, № 5, 1827. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041173t/f21.item (02.04.2020)

- Collection des plus beaux numéros de “Comoedia illustré” et des programmes consacrés aux ballets et galas russes depuis le début à Paris, 1909-1921. [Note des éditeurs, Maurice et Jacques de Brunoff. Notices de V. Svetloff]. 1922. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415200k/f18.item (02.04.2020)

- Comoedia Illustre. – Paris, 1909, № 10 (15 Mai).– Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84151007.r=saisons%20russes%201909?rk=64378;0 (15.08.2023)

- Contract with Ol’ga Iosifovna Preobrazhenskaia [Olga Preobrazhenska]: autograph manuscript (signed), 1908. Rothschild, Howard D. Collection, collector: collection on Ballets Russes of Serge Diaghilev: Manuscripts and objects. 1908-1969 (inclusive), 1908–1929 (bulk). MS Thr 414.1 (56). Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass. – P. 1–4. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/ 173drs:45933864$11i (05.04.2020)

- Contract with Pavel Andreevich Gerdt : autograph manuscript, 1908. Rothschild, Howard D. Collection, collector : collection on Ballets Russes of Serge Diaghilev : Manuscripts and objects. 1908–1969 (inclusive), 1908–1929 (bulk). MS Thr 414.1 (45). Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass. – P. 1–4. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:45933862$2i (05.04.2020)

- Contract with Vera Alekseevna Karalli: autograph manuscript (signed), 1908. Rothschild, Howard D. Collection, collector : collection on Ballets Russes of Serge Diaghilev : Manuscripts and objects. 1908–1969 (inclusive), 1908–1929 (bulk). MS Thr 414.1. Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass. – З. 1–4. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:45992325$1i (05.04.2020)

- Costume for L’Oiseau d’Or (Blue Bird pas de deux) worn by Nijinsky, Diaghilev Ballet, 1909. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://collections.vam.ac.uk/item/O1114891/theatre-costume (15.04.2020)

- Fokine M. Memoir of Ballet. Little, Brown and Company. – Boston, Toronto, 1961. – XVI, 318 p.

- Garafola L. Diaghilev’s Ballets Russes. – New York, Oxford: Oxford University Press, 1989. – XVIII, 524 p.

- Ginsburg H.D. The Manora Dance-Drama : An Introduction // Journal of the Siam Society, Vol. 60, Pt. 2. – 1972, July. – P. 169–181.

- Grigor’ev S.L. The Diaghilev Ballet 1909–1929. – London: Constable, 1953. – 269 p.

- Jaini, Padmanabh S. The Story of Sudhana and Manohara: an analysis of the texts and the Borobudur reliefs // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London: University of London, vol. 29. – 1966, № 3. – P. 533–558. JSTOR. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/611473 (12.09.2022)

- Le Monde illustré. – Paris, 1893, № 1896 (29 Juillet). – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6374278r (04.04.2020)

- Le Theatre. – Paris, 1909, № 249 (1 Mai). – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415034p/f1.item.r=Saison%20russe%201909 (04.04.2020)

- Les Ballets russes : [exposition, Paris, Bibliothèque-musée de l’Opéra, du 24 novembre 2009 au 23 mai 2010] / sous la direction de Mathias Auclair et Pierre Vidal ; assistés de Jean-Michel Vinciguerra ; préface de Bruno Racine. – Montreuil: Gourcuff Gradenigo, 2009. – 299 p.

- Lifar S. Serge Diaghilev. His Life, His Work, His Legend. An Intimate Biography. – New York: G P Putnam’s Sons, 1940. – V, 399 p.

- Lustrac Ph. De, Dancre S. de. Exotisme et nationalism: les Ballets russes et le Siam // Les Ballets Russes. Sous la direction de Mathias Auclair et Pierre Vidal, assistés de Jean-Michel Vinciguerre, Préface de Bruno Racine. Gourcaff Gradnigo. – 2009. – P. 65–82.

- Lustrac Ph. De. The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi: Bangkok 1881 – Paris 1941 // Journal of Urban Culture Research. – 2014, № 1. – P. 16–37. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR/article/view/20326/17657 (14.08.2023)

- Misler N. Ex Oriente Lux: Siamese Dancing and the Ballets Russes // Annali. – 1986, № 46. – P. 197–219, XVI plates. – URL: Ex Oriente Lux: Siamesae Dancing and the Ballets Russes (unior.it) (02.03.2022)

- Money K. Anna Pavlova. Her Life and Art. – N.Y.: Alfred A Knopf, 1982. – IX, 425 p.

- Nayar P. Kinnaras and Kinnaris in South and South East Asian Art. 2022. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/364756734_Kinnaras_and_Kinnaris_in_South_and_South_ East_Asian_Art (02.06.2023)

- Nijiska B. Early Memories. – N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1981. – XXV, 546 p.

- Padmanabh S. Jaini. The Story of Sudhana and Manoharā: An Analysis of The Texts and the Borobudur Reliefs. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-the-schoolof-oriental-and-african-studies/article/abs/story-of-sudhana-and-manohara-an-analysis-of-the-texts-and-theborobudur-reliefs/0C87C685313A3BB2542E071F9005EEEE; Published online by Cambridge University Press: 24 December 2009 (19.08.2023)

- Programme de la Saison Russe // Saison russe, opéra [et] ballet, donnée au Théâtre du Châtelet : [programme], mai [et] juin 1909 Paris, Théâtre du Châtelet, 1909. – 4 p. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415034p/f1.item.r=Saison%20russe%201909 (20.02.2020)

- Programme officiel de la représentation russe. Représentation au benefice de la Croix-Rouge Britannique: [Théâtre national de l’Opéra], matinée du mercredi 29 décembre 1915. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415126g/f16.item.r=Programme%20officiel%20de%20la%20repr%C3%A9sentation%20russe%20%20%5BTh%C3%A9%C3%A2tre%20national%20de%20l’Op%C3%A-9ra%5D,%20matin%C3%A9e%20du%20mercredi%2029%20d%C3%A9cembre%201915 (31.08.2023)

- Schlingloff D. Prince Sudhana and the Kinnarī: an Indian love story in Ajanta // Indologica Taurinensia: Official Organ of the International Association of Sanskrit Studies 1. – 1973. – P. 155–167.

- Shouvaloff A. Léon Bakst : the Theatre Art. – London: Sotheby’s Publications. – 272 p.

- Tetrad’ka N.1. / Russkii Balet / S.P. Diagileva / – 1929. / – 1911 / S.L. Grigor’ev / 6 Maia 1952 / Golders Green London”. [On title page. Manuscript/Mixed Material] Retrieved from the Library of Congress. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.loc.gov/resource/ihas.200181875.0/?sp=44&st=image (24.02.2020)

- Théâtre national de l’Opéra, programme, [soirée du samedi 19 juin 1909]. – URL: Théâtre national de l’Opéra, programme, [soirée du samedi 19 juin 1909] | Gallica (bnf.fr) (24.02.2020)

- Trowell B. Gerald Ernest Heal Abraham 1904 – 1988 // Biographical Memoirs of the Fellows of the British Academy (PBA 111). – P . 3 39–393. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.thebritishacademy.ac.uk/publishing/memoirs/pba-111/thompson-edward-arthur-1914-1994/ (15.08.2023)

- Vaudoyer J.-L. Léon Bakst / Art et decoration. Revue mensuelle d’art modern. – 1911, Janvier – Juin. – P. 33–46.