Новая информация о костях животных из погребальных комплексов днепро-донской бабинской культуры (могильник Мариенфельд)

Автор: Антипина Е.Е., Усачук А.Н., Цимиданов В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения костей животных из погребения днепро-донской бабинской культуры (ХХІІ-ХѴІІІ вв. до н. э.), обнаруженные в ходе археологических раскопок одного из курганов могильника Мариенфельд (Донецкая область, Украина). Рассмотрена видовая принадлежность костных останков,их анатомические спектры по отдельным комплексам, а также возрастные и размерные характеристики животных, которые были отобраны для погребальных обрядов.Обсуждаются своеобразие и сходство комплексов костей животных в погребениях из разных могильников этой культуры

Эпоха средней-поздней бронзы, днепро-донская бабинскаякультура, погребальный обряд, кости животных из археологических раскопок

Короткий адрес: https://sciup.org/14328216

IDR: 14328216

Текст научной статьи Новая информация о костях животных из погребальных комплексов днепро-донской бабинской культуры (могильник Мариенфельд)

Археологической экспедицией Донецкого областного краеведческого музея под руководством В. В. Цимиданова в мае-июне 2012 г. проводились археологические исследования курганной группы «Мариенфельд»1, расположенной в 1,9 км к юго-западу от южной части с. Андреевка Славянского р-на Донецкой обл., Украина ( Циміданов и др. , 2013. С. 152–153).

Могильник включал три курганные насыпи, основные погребения которых по различным показателям ( Литвиненко , 2006. С. 165, 170–172, 180, 182) отнесены к днепро-донской бабинской культуре ( Циміданов и др. , 2013. С. 152; Казарницький и др. , 2013. С. 147–148). Xронологические рамки существования этой культуры в северном Причерноморье охватывают период примерно в пять столетий – XXII–XVIII вв. до н. э. ( Мимоход , 2013).

В 2015 г. в рамках выполнения научного проекта РФФИ № 13-06-12023-ОФИ-М проведено изучение комплексов костей животных, обнаруженных при раскопках основного погребения 3 кургана 2 могильника Мариенфельд, как наиболее полно сохранившихся. В результате идентификации анатомического набора костей и их видовой принадлежности были получены данные, позволяющие конкретизировать специфику использования бабинцами животных в своих погребальных ритуалах. Эта информация и является предметом данного сообщения.

Курган 2, погребение 3

Контуры могильной ямы прослежены на глубине 1,61–1,64 м. Яма была ориентирована по линии запад–восток и имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Размеры ее 2,14 × 1,60 м. На глубине 1,60 м на ее борту к северу от середины северной стенки ямы находились останки крупного копытного животного – череп и кости дистальных частей трех конечностей (двух передних и правой задней). Череп животного располагался между метаподиями передних конечностей, копыта всех трех конечностей были направлены на север. Удалось зафиксировать, что череп и конечности размещались на грунте, выброшенном из могильной ямы при ее устройстве ( Циміданов и др ., 2013. С. 152).

В могильной яме находилась своеобразная деревянная конструкция в виде неполной рамы из трех поставленных на узкую боковую сторону досок и поперечного дощатого перекрытия. Внутри деревянной конструкции оказался скелет мужчины 35–45 лет ( Казарницький и др. , 2013. С. 148), захороненного в скорченном положении на левом боку с разворотом на спину, головой на запад–северо-запад. Инвентарь в погребении отсутствовал. На остатках досок от истлевшего и провалившегося в могильную деревянную конструкцию перекрытия встречены две отдельные группы костей животных: в северо-западном и противоположном северо-восточном углах ямы.

Кроме того, четыре фрагмента костей животных были обнаружены при раскопках в разных частях курганной насыпи.

Таким образом, в кургане зафиксированы четыре расположенных отдельно комплекса костей животных.

-

1. Кости из насыпи.

-

2. Кости на северном борту могильной ямы (на выбросе грунта).

-

3. Кости в северо-западном углу могильной ямы на деревянном перекрытии.

-

4. Кости в северо-восточном углу могильной ямы на деревянном перекрытии.

Естественная сохранность и цвет всех этих костных останков оказались поразительно сходными: кости очень хрупкие, песчано-белесые. По пятибалльной шкале их сохранность оценивается в 1–2 балла. Такое одинаковое неудовлетворительное тафономическое состояние костей из указанных комплексов позволяет считать их практически одномоментным захоронением, связанным с основным бабинским погребением.

Кости из насыпи: два фрагмента дистальных частей двух одноименных (левых) большеберцовых костей и один фрагмент грудного позвонка от скелетов двух особей крупного рогатого скота (КРС) Bos taurus, а также один фрагмент бедренной кости одной особи мелкого рогатого скота (МРС), отнесенной к виду овец Ovis aries. Половая принадлежность этих остатков неустановима, но все они происходят из скелетов взрослых особей. Эти четыре кости маркируют мясные части туш указанных копытных животных, но с мясом разных сортов по современной классификации. Для КРС можно говорить о двух кусках мяса третьего сорта («подбедерка») на большеберцовых костях и о мясе высшего сорта («толстый край») на спинном позвонке, а для МРС – о мясе высшего сорта («задний окорок») на бедренной кости.

В комплексе костей на северном борту могильной ямы присутствовал принципиально другой анатомический набор. Это череп и дистальные части трех конечностей (двух передних и правой задней), которые, без сомнений, относятся к скелету одной особи КРС. Несмотря на то, что череп рассыпался при расчистке, его отдельные сохранившиеся фрагменты и зубы позволили установить три важных факта. Во-первых, череп происходит от скелета молодого животного в возрасте 1,5–2 лет. Во-вторых, присутствие фрагментов от нижней челюсти и подъязычных костей свидетельствует о том, что исходно на борт ямы была положена целая голова животного, включая нижнюю челюсть. В- третьих, голова была ориентирована мордой на север. Состояние эпифизов у метаподи-альных костей и фаланг соответствует тому же возрасту животного (1,5–2 года), который маркируют зубы. Пропорции пястных костей типичны для молодых бычков. Рост бычка в холке, реконструированный по длине пястных костей, составлял около 125 см. Учитывая молодой возраст животного, можно утверждать, что для погребального обряда была выбрана достаточно крупная особь.

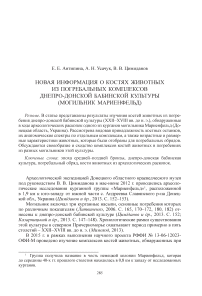

Отдельно следует указать на наличие у этого бычка клиновидного дефекта (КД) на четвертом резце молочной генерации из левой половины нижней челюсти. Дефект в виде широкой клиновидной вырезки расположен на внешней стороне шейки зуба (рис. 1). На первый взгляд, она чрезвычайно напоминает искусственный пропил для подвязывания зуба в качестве подвески или амулета.

Зачастую исследователи без колебаний относят резцы с таким углублением к артефактам. Однако на обсуждаемом зубе этот дефект имеет естественную природу. Факторы и механизм образования таких естественных клиновидных пропилов на резцах КРС уже обсуждались одним из авторов данного сообщения ( Антипина , 2011. С. 196–197). При поедании коровами степных злаков (главным образом ковыля) и осок крупные кремнеземные отложения в междоузлиях этих растений выступают как микрокремни. Попадая вместе со смятым стеблем в пространство между резцами, они

Рис. 1. Могильник Мариенфельд, курган 2, погребение 3.

Естественный клиновидный дефект (КД) на молочном резце молодого бычка (Bos taurus) а – внутренняя, лингвальная сторона; б – внешняя, буккальная сторона

воздействуют на нетвердую ткань шейки резцов, постепенно прорезая, пропиливая в ней клиновидное углубление. Следы такого прорезывания полностью имитируют искусственные пропилы.

Совсем недавно опубликованы чрезвычайно важные результаты микроанализа экспериментальных образцов и археологических резцов с естественными КД, анализ которых позволил выделить трасологические критерии для верификации природы КД ( Панковский и др. , 2015). Здесь же мы подчеркнем другой аспект описываемого явления: естественный КД на резцах крупного рогатого скота в археозоологической коллекции может служить маркером, прежде всего, специфики кормовой базы скота – присутствия в рационе степной растительности.

В северо-западном углу могильной ямы на деревянном перекрытии находились фрагменты шести грудных позвонков, начиная с первого, и обломок первого левого ребра. Они составляют единый отдел спинной части скелета одной особи МРС. Пол животного по этим остаткам неопределим. Эпифизы и тела позвонков не срослись, не прирос и эпифиз ребра, что соответствует возрасту животного от 1-го до 2-х лет. На обломке ребра зафиксированы следы от лезвия ножа, возникающие, как правило, в процессе отделения этой части от туши мелкого рогатого скота. Заметим, что у овец мясо вдоль этой грудной части позвоночника приравнивается к высшему сорту.

Фрагменты костей в северо-восточном углу могильной ямы на деревянном перекрытии являются остатками шейных и первых пяти грудных позвонков КРС, которые следуют в скелете друг за другом. Они, несомненно, принадлежали одной особи. Половая принадлежность животного по этим частям скелета неустановима. Несмотря на то, что эпифизы еще не приросли, размеры тел позвонков довольно крупные. Такое состояние позвоночника отмечается у молодых бычков в двухлетнем возрасте. Мясо шейно-спинного отдела у бычков, так называемый «толстый край», относится к высшему сорту.

Приведенное выше описание четырех остеологических комплексов, сопровождавших погребение 3 кургана 2, обнаруживает их сходство с данными, полученными при археозоологическом исследовании костей животных из погребения днепро-донской бабинской культуры могильника Попов-Яр 2 ( Антипина , 2013). Прежде всего, оно заключается в видовом составе использованных в погребальном обряде домашних животных: это только два вида копытных КРС и МРС (овца).

Но гораздо более существенным оказалось подобие анатомических наборов их костным остаткам. Остеологические комплексы в обоих могильниках включали шейно-грудные позвонки, которые указывают на то, что исходно на перекрытие погребений клали отрубы мяса высшего сорта из шейно-спинного и спинного отделов туш. Вероятно, это была статусная заупокойная пища.

Кроме того, обсуждаемые погребения днепро-донской бабинской культуры сопровождали сходные комплексы из головы и дистальных частей конечностей КРС. Однако в кургане могильника Мариенфельд было необычное сочетание: голова и только три конечности – две передних и одна задняя. Такой необычный набор зафиксирован in situ, никаких других костей в данном комплексе не было.

Подчеркнем, что подобные комплексы из головы и конечностей встречаются достаточно редко в погребениях днепро-донской бабинской культуры, по подсчетам Р. А. Литвиненко, лишь в каждом десятом ( Литвиненко , 2006. С. 182–183). При этом в описании они нередко обозначаются как останки головы и ног животного, захороненные вместе со шкурой. Нам представляется, что такая версия становится аргументированной только когда в комплексе присутствуют хвостовые позвонки КРС, которые непременно должны остаться в хвосте на шкуре ( Яворская , 2012. С. 120).

Таким образом, хотя на сегодняшний день изучены лишь немногие остеологические комплексы из могильников днепро-донской бабинской культуры, они уже демонстрируют некоторые особенности в использовании животных в погребальной обрядности у бабинцев.

Список литературы Новая информация о костях животных из погребальных комплексов днепро-донской бабинской культуры (могильник Мариенфельд)

- Антипина Е. Е., 2011. Приложение 3. Археозоологические коллекции из поселений эпохи поздней бронзы на территории Тульской области//Гак Е. И. Поселения эпохи бронзы на северной окраине донской лесостепи. М.: ГИМ. С. 166-201.

- Антипина Е. Е., 2013. Результаты изучения костей животных из кургана 2 могильника Попов Яр-2 (раскопки 2011 г.)//Археологический альманах. Донецк: Донбас. № 30. С. 136-139.

- Казарницький О. О., Полiдович Ю. Б., Цимiданов В. В., Усачук А. М., 2013. Палеоантропологiчнi матерiали могильникiв Попов Яр 2 та Марiєнфельд на Донеччинi//Археологiчнi дослiдження в Українi 2012. Київ. С. 147-148.

- Литвиненко Р. А., 2006. Днепро-донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ: Вид-во СНУ iм. В. Даля. Вип. 5. С. 157-187.

- Мимоход Р. А., 2013. Погребения днепро-донской бабинской культуры из одиночного кургана Ясиновский III и могильника Таловый I на правобережье Северского Донца//КСИА. Вып. 228. С. 34-46.

- Панковский В. Б., Гиря Е. Ю., Саблин М. В., 2015. Трасологические критерии отличия предметов первобытного искусства и остатков фауны с естественными видоизменениями//Stratum plus. 2015. Санкт-Петербург; Кишинев; Одесса; Бухарест: Высшая антропологическая школа. N» 1: Время первых художников. С. 169-186.

- Цимiданов В. В., Кравченко Е. Е., Пiдобiд В. А., Полiдович Ю. Б., Спiнов В. В., Усачук А. М., 2013. Дослiдження курганiв групи Марiєнфельд на Донеччинi//Археологiчнi дослiдження в Українi 2012. Київ. С. 152-153.

- Яворская Л. В., 2012. Глава 4. Погребальные ритуалы по археозоологическим материалам//Курганы бронзового века в излучине Дона (опыт комплексных археологических и естественнонаучных исследований)/Науч. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 116-126.