Новая интерпретация археологических материалов палеолитической стоянки Шульбинка (Восточный Казахстан)

Автор: Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Кулик Н.А., Таймагамбетов Ж.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье с учетом изменений в представлениях о ранних этапах верхнего палеолита севера Центральной Азии, базирующихся на материалах новых памятников этого времени (Толбор-21, Ушбулак и др.) и большой серии абсолютных дат, которые уточняют хронологические рамки данного этапа древней истории региона, повторно рассматривается культурно-хронологическая атрибуция комплекса стоянки Шульбинка в Восточном Казахстане. Приводятся сведения об истории исследования памятника, основные результаты изысканий, проводившихся более 20 лет назад. Основное внимание уделяется результатам комплексного анализа коллекций стоянки, проведенного в 2019 г. Доказано, что возраст и культурный облик рассматриваемой индустрии не совсем соответствует ранее предложенной интерпретации. Не нашли подтверждения ранее сделанные выводы о наличии в комплексе леваллуазского и мустьерского компонентов, в т.ч. в системе первичного расщепления. Дается критическая оценка заключения о наличии в комплексе стоянки элементов начальных этапов верхнего палеолита. Выявлены наиболее близкие аналоги комплексов стоянки среди индустрий финального верхнего палеолита Южной и Средней Сибири. Сходство прослежено по таким характеристикам, как сочетание крупных нуклеусов для производства отщепов и пластин с торцовыми и клиновидными микронуклеусами в первичном расщеплении, преобладание скребков, резцов и долотовидных орудий в орудийном наборе. Элементы других культурно-хронологических комплексов в материалах Шульбинки не зафиксированы. Обосновывается интерпретация комплекса как финальнопалеолитического. Сделан вывод о том, что отсутствие финального среднепалеолитического и раннего верхнепалеолитического компонентов в изучаемой индустрии не позволяет задействовать материалы стоянки в дискуссии о формировании верхнего палеолита региона.

Центральная азия, казахстан, средний палеолит, верхний палеолит, каменная индустрия, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146204

IDR: 145146204 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.4.027-044

Текст научной статьи Новая интерпретация археологических материалов палеолитической стоянки Шульбинка (Восточный Казахстан)

Долгое время территория Казахстана, за исключением его южной предгорной части, оставалась крайне бедной по наличию стратифицированных палеолитических стоянок. Резко континентальный и высоко аридный климат на открытых пространствах препятствовал продолжительной аккумуляции рыхлых отложений, что существенно снижало вероятность сохранности археологических материалов in situ. На юге Казахстана позднеплейстоценовые индустрии представлены на нескольких многослойных стоянках (Майбулак, им. Ч. Валиханова и др.), в центральной части и на севере памятников со стратифицированными верхнепалеолитическими комплексами существенно меньше [Таймагамбетов, Ожерельев, 2009]. По сравнению с северной частью Казахстана на Российском Алтае значительно больше многослойных палеолитических стоянок, в т.ч. рубежа среднего и верхнего палеолита, опорных для понимания эволюции каменных индустрий региона (Денисова пещера, Кара-Бом, Усть-Каракол-1 и др.) [Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000; Природная среда…, 2003; Shunkov, Kozlikin, Derevianko, 2020]. На востоке Казахстана до недавнего времени единственным многослойным объектом считалась стоянка Шульбинка, расположенная в среднем течении р. Иртыш [Петрин, Таймагамбетов, 2000], однако начиная с 2015 г. здесь обнаружены около десяти местонахождений с подъемным палеолитическим материалом, а также многослойные стоянки каменного века Ушбулак и Карасай [Анойкин и др., 2019]. Материалы Ушбулака, относящиеся к разным этапам верхнего палеолита, включая его начальную стадию, позволили по-новому взглянуть на генезис верхнепалеолитических индустрий в этой части Центральной Азии [Там же]. В данной связи особый интерес вызывают материалы стоянки Шульбинка, т.к. на ней наряду с комплексом ранней поры верхнего палеолита выделен среднепалеолитический компонент. Расположенная значительно север- нее и ближе к Российскому Алтаю, чем Ушбулак, стоянка являлась связующим звеном между удаленными друг от друга на 600 км районами присутствия индустрий начала верхнего палеолита; кроме того, она маркировала самую западную точку их распространения. Все это определило необходимость еще раз обратиться к материалам Шульбинки, опубликованным 20 лет назад, чтобы проанализировать на современном методическом уровне, тем более, что их культурная и хронологическая атрибуция несколько раз изменялась со времени открытия памятника в 1981 г.

История исследования

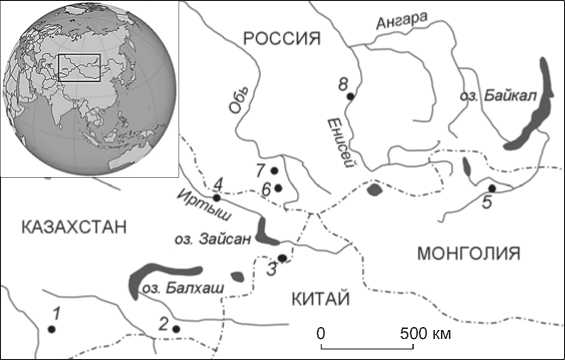

Стоянка Шульбинка была обнаружена в 1981 г. Палеолитическим отрядом Шульбинской археологической экспедиции Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР, руководимой Ж.К. Тай-магамбетовым [Таймагамбетов, 1981]. Памятник зафиксирован в Новошульбинском р-не Семипалатинской обл. (ныне Бородулихинский р-н Во сточноКазахстанской обл.) Казахстана на устьевом мысу по правому берегу р. Шульбинка (правый приток Иртыша) в зоне затопления Шульбинской ГЭС (рис. 1). Стоянка располагалась на 35–40-метровом скалистом уступе, сложенном преимущественно кремнистыми сланцами и перекрытом маломощным (до 1 м) чехлом рыхлых отложений (рис. 2). В ходе работ на памятнике, которые проводились в 1981–1983 гг., вскрыто ок. 1 тыс. м 2 площади, обнаружены ок. 5 тыс. артефактов, включая подъемные материалы [Таймагамбетов, Ожерельев, 2009].

Сводный разрез отложений стоянки выглядит следующим образом (сверху вниз) [Таймагамбетов, 1981; Петрин, Таймагамбетов, 2000]:

-

1. Гумусированный слой легких суглинков, с хорошо выраженной дерниной. Мощность до 0,6 м. Граница с подстилающим слоем неровная, проводится по цветовому переходу.

-

2. Суглинок светло-желтый, легкий, на отдельных участках включает линзы песка и галечника. Мощность до 0,4 м. Граница с подстилающим слоем нечеткая.

-

3. Песок желтый крупнозернистый, на отдельных участках включает линзы галечника, иногда полностью заменяется им. Мощность 0,15 м. Залегает на скальном основании.

Залегание слоев субгоризонтальное, с минимальным уклоном в 1–2° в восточном и южном направлении (к руслам Шульбинки и Иртыша). С северо-запада на юго-восток идет выклинивание слоя 2 при общем уменьшении мощности разреза. В восточной части раскопа слой 1 включает отложения слоя 2; их общая мощность составляет ок. 0,1 м.

Разбор отложений при раскопках проводился по условным горизонтам по 0,2 м. Промывка или просев грунта не осуществлялась. Археологический материал был зафиксирован в слоях 1 (культурный горизонт (далее – горизонт) 1) и 2 (горизонты 2 и 3), а также в поверхностном залегании по всей площади раскопа и за его пределами.

В ходе предварительного анализа материалов все артефакты рассматривались как единый археологический комплекс, относящийся к финальной стадии верхнего палеолита (13–12 тыс. л.н.). Возраст определялся с учетом геоморфологической позиции стоянки, ее стратиграфии и характера каменного инвентаря. Отмечено, что в комплексе, возможно, имеется незначительная примесь раннеголоценовых (неолитических) материалов, связанных со слоем 1 (верхняя часть) и с безынвентарным погребением, которое находилось у края уступа в песчаной линзе, залегавшей непосредственно под дерном [Таймагамбетов, 1981].

В дальнейшем автором раскопок Ж.К. Таймагамбетовым было высказано предположение о наличии на памятнике двух смешанных разновременных комплексов, относящихся к финалу и ранней стадии верхнего палеолита и имеющих аналогии с материалами синхронных памятников Южной Сибири (Сросткинская стоянка, Кокорево I и Толбага) [Таймагам-бетов, 1983, 1987].

Наиболее подробный анализ каменной индустрии Шульбинки представлен в монографии В.Т. Петрина и Ж.К. Таймагам-бетова [2000]. В ней памятник определя-

Рис. 1. Памятники верхнего палеолита – мезолита Казахстана и сопредельных территорий.

1 – им. Ч. Валиханова; 2 – Майбулак; 3 – Ушбулак; 4 – Шульбинка; 5 – Тол-бор-4, -21; 6 – Кара-Бом; 7 – Усть-Каракол-1, Ануй-2; 8 – Кокорево-1.

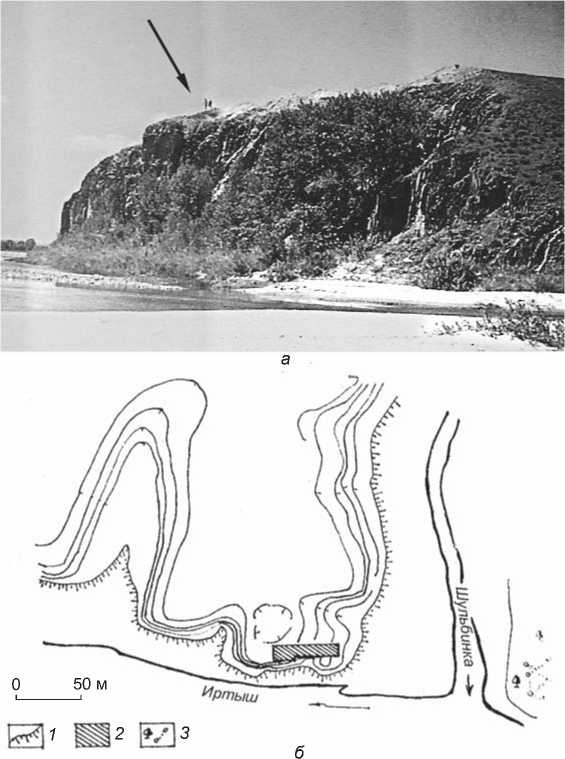

Рис. 2. Вид на стоянку Шульбинка с востока ( а ) и план стоянки ( б ) (по: [Петрин, Таймагамбетов, 2000]).

1 – обрыв; 2 – раскоп; 3 – лес и кустарники.

ется как многократно посещаемая кратковременная стоянка-мастерская полного цикла обработки каменного сырья. По характеру каменного инвентаря исследователями были выделены три комплекса, залегавших в смешанном состоянии, – финала среднего палеолита (мустье), ранней поры верхнего палеолита и раннего голоцена. Авторы монографии отмечали, что членение коллекции по технико-типологическим показателям «в какой-то степени условно» [Там же, с. 30]. Комплексы формировались с учетом характера нуклевидных форм и типологически выраженных орудий. Основной массив артефактов (сколы, в т.ч. технические; отходы производства, «универсальные» типы орудий) к анализу не привлекался.

В среднепалеолитический комплекс были включены все нуклеусы, атрибутированные как леваллу-азские (в основном для пластин); остроконечники и бóльшая часть скребел, выполненных на отщепах. К ним причислены также немногочисленные крупные и широкие пластины.

К комплексу раннего верхнего палеолита отнесены параллельные нуклеусы для пластин, а также орудия верхнепалеолитических типов: скребки, долотовидные орудия (стамески), немногочисленные резцы и проколки. Сюда же включались интенсивно ретушированные скребла на пластинах и пластины со сходной обработкой.

Раннеголоценовый комплекс составили торцовые ядрища для получения мелких и микропластин, микропластины и орудия на них, а также микроскребки.

Отмечалось единство сырьевой базы всех комплексов и их индустриальная преемственность [Там же].

Данная интерпретация археологических комплексов Шульбинки стала господствующей в научной литературе, ее придерживались все последующие исследователи материалов стоянки [Таймагамбетов, Ожерельев, 2009; Моримото и др., 2019].

Результаты исследований 2019 года

В октябре 2019 г. авторы данной работы предприняли попытку пересмотреть укоренившиеся трактовки, используя для этого атрибутивный метод анализа артефактов и привлекая все материалы памятника. К сожалению, после заполнения Шульбинского водохранилища в 1989 г. место расположения памятника оказалось под водой. Сегодня единственными источниками данных о стоянке являются артефакты, обнаруженные в 1981–1983 гг., а также полевые отчеты об исследованиях [Таймагамбетов, 1981]. Немногочисленные антропологические, фаунистические и другие органические материалы к настоящему времени утеряны. Коллекция каменных артефактов находится на хранении в Музее палеолита Казахстана

Казахского национального университета им. АльФараби (г. Алма-Ата). Она включает 3 337 предметов (81 % от общей коллекции, описанной в монографии В.Т. Петрина и Ж.К. Таймагамбетова [2000]). В ходе длительного хранения на части артефактов исчез шифр.

Соотнести артефакты без шифра с определенным культурным горизонтом не представлялось возможным, поэтому все неидентифицируемые предметы, в основном это мелкие артефакты (включая орудия и нуклеусы) размером менее 3 см, были отнесены к подъемному комплексу. В 2019 г. был проведен комплексный анализ коллекций.

Петрографический анализ

Остатки галечной поверхности имеют ~ 70 % нуклеусов и ~ 35 % сколов. Это свидетельствует об аллювиальном происхождении использованного каменного материала. Петрографический состав галечника определяется составом аллювия многочисленных притоков, которые впадают в Иртыш ниже г. Усть-Каменогорска и дренируют обширную горную территорию Рудного Алтая, Калба-Нарымской и Чар-ской структурно-фациальных зон [Геология СССР…, 1967, с. 213–234].

Несмотря на значительное разнообразие состава галечного материала в его источнике al-Q 1 , для артефактов отбиралось только определенное сырье с такими важнейшими петрофизическими характеристиками, как высокая твердость ( Н = 6-6,5-7 по шкале Мооса) и тонкозернистое или скрытокристаллическое сложение с массивной текстурой. Для расщепления использовались в основном кремнистые и высококремнистые осадочные породы – кремнистые аргиллиты, кремнистые сланцы и халценолиты; артефакты из этого сырья составляют более 70 % в обработанной коллекции. Реже утилизировались порфировые эффузивы и разновидности кварца, в т.ч. халцедон и горный хрусталь.

Таким образом, на памятнике использовалось исключительно местное, специально отобранное сырье, источником которого служили аллювиальные раннечетвертичные отложения Иртыша и его притоков.

Исследования археологических материалов

Культурный горизонт 3. В 2019 г. археологический материал насчитывал 752 экз. (44,5 % от количества, указанного в исследовании В.Т. Петрина и Ж.К. Тай-магамбетова [2000]), в т.ч. 73 нуклеуса и 215 орудий (табл. 1). Первичное расщепление характеризуется преобладанием параллельного плоскостного однонаправленного расщепления (~ 45 % от общего количе-

Таблица 1. Состав каменных индустрий стоянки Шульбинка

Среди технических сколов преобладают первичные и вторичные отщепы (более 50 % от общего количества технических сколов), а также естественно-краевые снятия. Среди сколов подправки и переоформления (реберчатые и полуреберчатые, заныривающие, подправки ударной площадки и дуги скалывания) доля удлиненных артефактов составляет ~ 50 % (см. табл. 1).

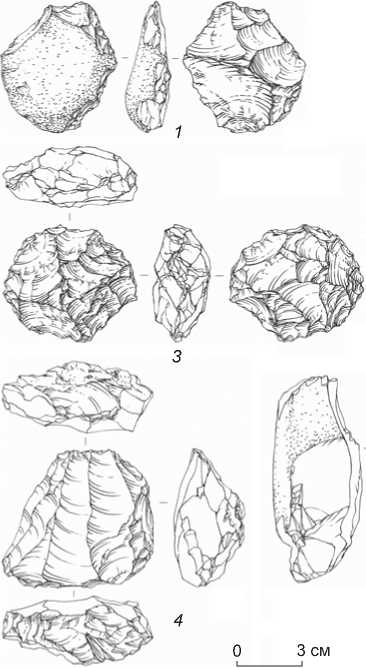

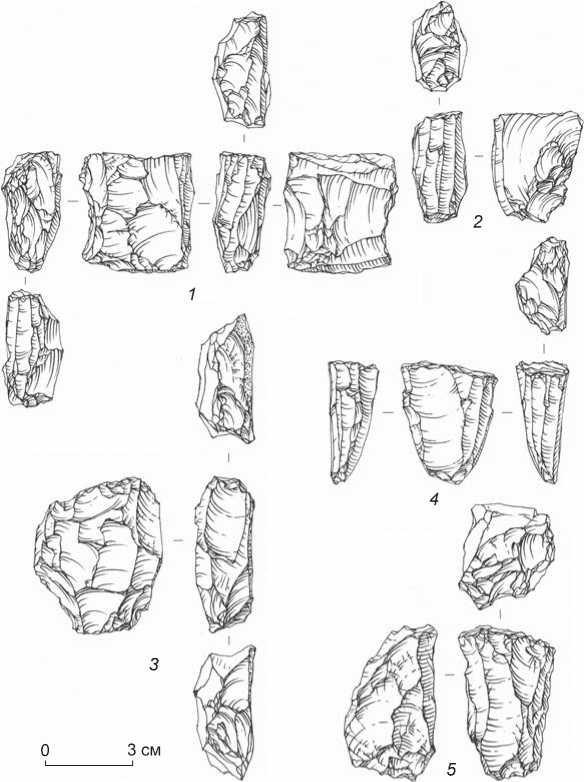

Рис. 3. Нуклеусы для крупных сколов из культурных горизонтов 1 ( 1 ), 2 ( 2 , 3 ) и 3 ( 4 , 5 ) стоянки Шульбинка.

Индустрия сколов представлена пластинами, пластинками и отщепами (см. табл. 1). Большая часть удлиненных снятий имеет параллельную продольную огранку дорсальной поверхности (табл. 3). Следы подготовки зоны расщепления имеются на 65 % пластинчатых сколов. В основном это обратное (~ 60 %) и прямое (~ 30 %) редуцирование. Более половины определимых ударных площадок составляют гладкие; примерно в равных долях представлены точечные и двугранные (табл. 4).

Отщепы имеют чаще всего продольную или продольно-поперечную огранку дорса-ла и гладкие, реже естественные и двугранные ударные площадки (см. табл. 3,4).

Рис. 4. Нуклеусы для пластинок и микропластин из культурных горизонтов 2 ( 1 ), 1 ( 2 , 3 ) и 3 ( 4 , 5 ) стоянки Шульбинка.

Признаки подготовки зоны расщепления способами прямого и обратного редуцирования фиксируются менее чем на половине сколов.

Неформальные орудия - пластины и отщепы с нерегулярной ретушью - составляют ок. 1/3. Среди типологически выраженных форм наиболее многочисленны скребки (табл. 5). Это концевые скребки на от-щепах, в т.ч. ногтевидные (рис. 6, 5 ) и со следами обработки по периметру (рис. 6, 8 ). Скребки на пластинах единичны (рис. 6, 13 ). Долотовидные орудия и скребла представлены примерно равными долями. Долотовидные орудия, как правило, небольшие, плоские, подпрямоугольной формы; одно- или двулезвийные (противолежащие) (см. рис. 6, 3 ). Скребла в основном продольные однолезвийные, реже двойные (см. рис. 5, 4 ).

3 cм

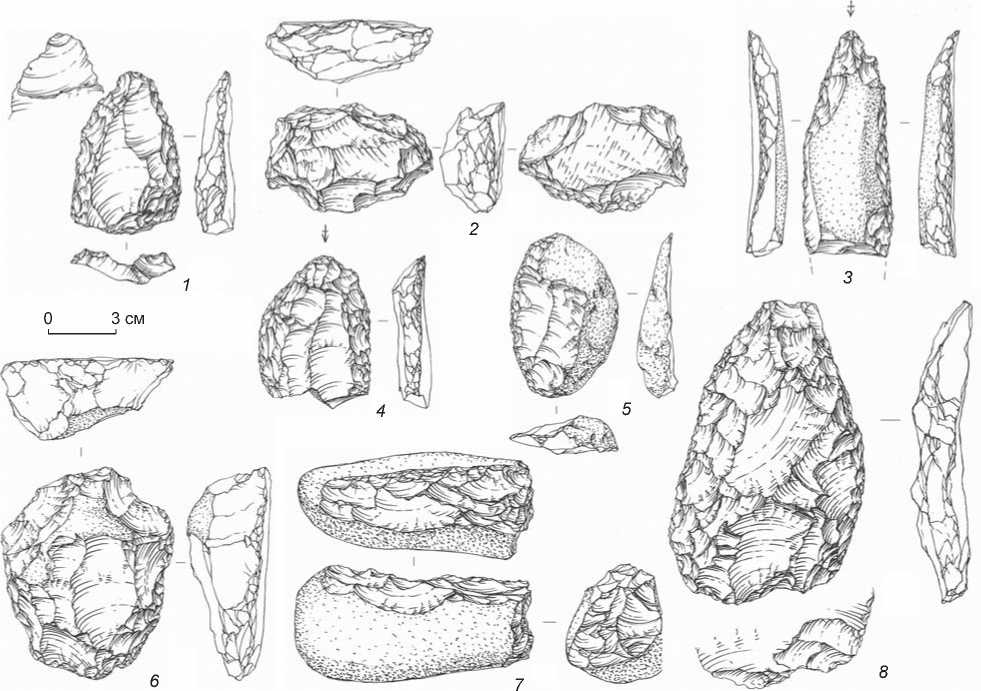

Рис. 5. Орудия из культурных горизонтов 2 ( 1 , 7 , 8 ) и 3 ( 2-6) стоянки Шульбинка.

Таблица 2. Нуклевидные формы в каменных индустриях стоянки Шульбинка

|

Тип нуклеуса |

Горизонт 3 |

Горизонт 2 |

Горизонт 1 |

Подъемный комплекс |

Всего |

|

|

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

% |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Плоскостные параллельные |

45 |

14 |

12 |

3 |

74 |

57,8 |

|

В том числе: Однонаправленные: |

32 |

9 |

10 |

3 |

54 |

42,2 |

|

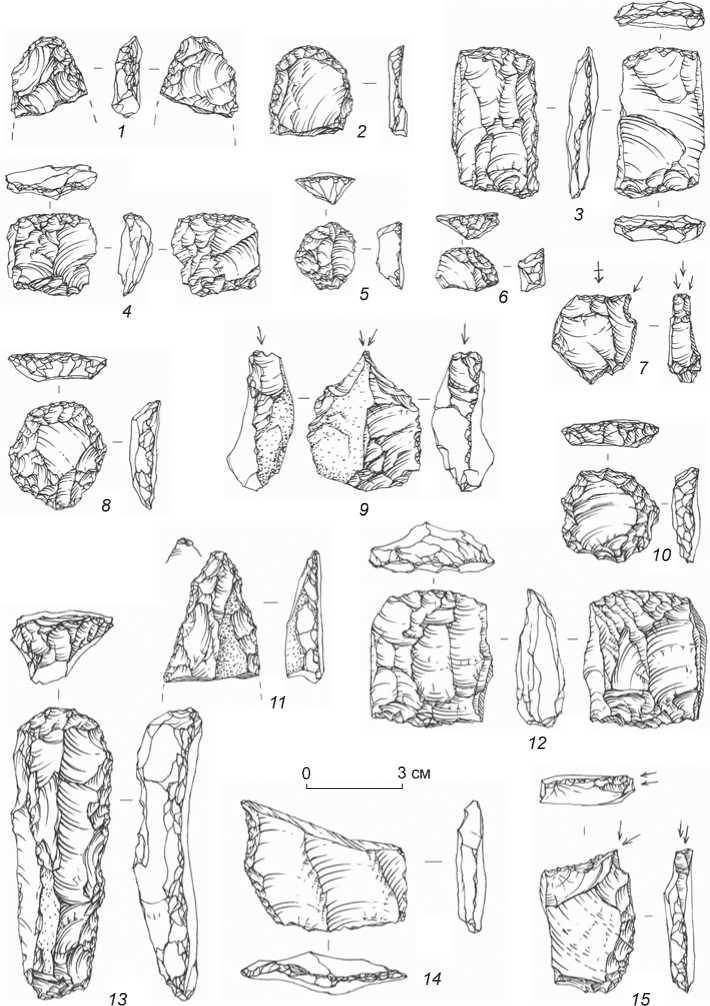

1-площадочные 1-фронтальные для получения отщепов |

15 |

3 |

6 |

3 |

27 |

21,1 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для получения пластин и отщепов |

14 |

2 |

4 |

– |

20 |

15,6 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для получения пластинок |

– |

3 |

– |

– |

3 |

2,3 |

|

1-площадочные 2-фронтальные для получения отщепов |

2 |

1 |

– |

– |

3 |

2,3 |

|

1-площадочные 3-фронтальные для получения пластин |

1 |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

|

Встречного скалывания: |

9 |

4 |

1 |

– |

14 |

10,9 |

|

2-площадочные 1-фронтальные для получения отщепов |

– |

2 |

1 |

– |

3 |

2,3 |

|

2-площадочные 1-фронтальные для получения пластин |

8 |

– |

– |

– |

8 |

6,3 |

|

2-площадочные 2-фронтальные для получения отщепов |

– |

1 |

– |

– |

1 |

0,8 |

|

2-площадочные 2-фронтальные для получения пластин |

1 |

1 |

– |

– |

2 |

1,6 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Ортогональные: |

4 |

1 |

1 |

– |

6 |

4,7 |

|

2-площадочные 1-фронтальные для получения отщепов |

3 |

– |

– |

– |

3 |

2,3 |

|

2-площадочные 2-фронтальные » » » |

– |

1 |

1 |

– |

2 |

1,6 |

|

3-площадочные 1-фронтальные » » » |

1 |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

|

Радиальные: |

9 |

4 |

4 |

2 |

19 |

14,8 |

|

1-фронтальные |

7 |

3 |

2 |

1 |

13 |

10,2 |

|

2-фронтальные |

2 |

1 |

– |

– |

3 |

2,3 |

|

истощенные |

– |

– |

2 |

1 |

3 |

2,3 |

|

Торцовые: |

3 |

3 |

– |

5 |

11 |

8,6 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для получения пластин |

2 |

1 |

– |

1 |

4 |

3,1 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для получения пластинок |

– |

– |

– |

2 |

2 |

1,6 |

|

2-площадочные 1-фронтальные » » » |

– |

2 |

– |

1 |

3 |

2,3 |

|

комбинированные, 1-площадочные 2-фронтальные для получения пластинок |

1 |

– |

– |

1 |

2 |

1,6 |

|

Подпризматические: |

1 |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для получения пластин |

1 |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

|

Микронуклеусы |

7 |

7 |

5 |

4 |

23 |

18,0 |

|

В том числе: |

||||||

|

Торцовые: |

6 |

7 |

4 |

1 |

18 |

14,1 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для микропластин |

2 |

6 |

3 |

– |

11 |

8,6 |

|

1-площадочные 2-фронтальные » » |

1 |

– |

1 |

– |

2 |

1,6 |

|

2-площадочные 1-фронтальные » » |

2 |

– |

– |

– |

2 |

1,6 |

|

2-площадочные 2-фронтальные » » |

– |

1 |

– |

1 |

2 |

1,6 |

|

комбинированные, 1-площадочные 2-фронтальные для получения микропластин |

1 |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

|

Призматические: |

– |

– |

1 |

– |

1 |

0,8 |

|

1-площадочные 1-фронтальные для получения микропластин |

– |

– |

1 |

– |

1 |

0,8 |

|

Истощенные, для получения микропластин |

1 |

– |

– |

3 |

4 |

3,1 |

|

Аморфные |

8 |

2 |

3 |

5 |

18 |

– |

|

Нуклевидные обломки |

53 |

10 |

– |

14 |

77 |

– |

|

Всего |

126 |

40 |

24 |

33 |

223 |

100 |

В слое обнаружены бифасиально обработанные изделия (см. рис. 5, 2 ), галечные орудия - скребла (см. рис. 5, 7 ), струги (см. рис. 5, 6 ), а также близкие к ним унифасы. Остроконечные формы единичны, представлены конвергентными пластинчатыми заготовками с ретушью (см. рис. 5, 3 ). Единичны и резцы (см. рис. 6, 15 ), все - угловые. Шиповидные и выемчатые формы, а также ножи (см. рис. 5, 5 ) очень немногочисленны.

Культурный горизонт 2. Археологический материал насчитывал 681 экз. (85,6 % от количества, указанного в исследовании В.Т Петрина и Ж.К. Тай-магамбетова [2000]), в т.ч. 21 нуклеус и 103 орудия.

При первичном расщеплении использовались такие же методы, как на этапе формирования горизонта 3 (см. рис. 3, 2 , 3 ). Наиболее значимыми отличиями являются отсутствие ядрищ встречного снятия для пластинчатых заготовок и высокий удельный вес торцовых нуклеусов для получения пластин и микроядрищ (см. табл. 2; рис. 4, 1 ).

Типы технических сколов и их соотношение совпадают с таковыми в коллекции горизонта 3 (см. табл. 1).

В индустрии сколов представлены микропластины, отсутствующие в нижележащем горизонте (см. табл. 1). Удлиненные сколы имеют параллельную продольную и бипродольную огранку дорсальной по-

Таблица 3. Распределение сколов-заготовок по типам огранки дорсальной поверхности в каменных индустриях стоянки Шульбинка, экз.

|

2 0) о QQ |

v к °4 in ^ CO ^ О

«i - $ |

||

|

ГО ГО |

GO Ln О 5 2? ю § ^ ОО О 2 ^ LO ^ О |

||

|

2 о 1 X |

iquahiio |

1- m 2 ° 3 05 S ст g » ® M g О |

|

|

НИОЯЭ ЭИЯОЭНИНХЭ1 |

OO CD p-. CM > q CO ° s s 2 ” - з |

||

|

iquehiio BHlBKHMlOBLfU |

1 9 gj 2 । ^ 8 -<- CXJ |

||

|

HHMlOBLfU |

r- co CM 1 ^ CO 1 1 CD CM CM |

||

|

о Ф го 2 о >х ф Д1 5 EZ |

iquahiio |

'-CO LO ” S $2 ю 0 -ст- ю co co |

|

|

iquoxo ЭИЯОЭНИНХЭ1 |

2 1 3 2 2 2 05 g |

||

|

iqusfriio Э1я1внни1эвиц |

- 1 S 2 ^ । 2 2 |

||

|

нниювии |

'-I g O> CM 1 1 3 |

||

|

1-о 2 22 |

iquahiio |

1 -" ” CO !2 co co 5 |

|

|

iquoxo ЭИХОЭНИНХЭ1 |

CO 1 % O- ° co CM ° |

||

|

iqusfriio Э1я1внни1эвиц |

II co МГ CO 1 1 g |

||

|

нниювии |

^ 1 2 МГ CT 1 1 g |

||

|

СМ |

iquahiio |

1 CM LO . ^ co ^ m 1 -ст- CD LO CO ^_ |

|

|

iquoxo ЭИХОЭНИНХЭ1 |

5 CM § co ” M- IO CO |

||

|

iqusfriio Э1я1внни1эвиц |

II ” co -^ 1 co ” |

||

|

нниювии |

11 ^ CO _ 1 1 CM |

||

|

СО |

iquahiio |

1 2 g O ^ co 2 3 |

|

|

iquoxo ЭИХОЭНИНХЭ1 |

5:1 g co $ □> co co |

||

|

iqusfriio Э1я1внни1эвиц |

II CT CO - 1 1 g |

||

|

нниювии |

II g g cm 1 1 g |

||

|

х го о |

” . ® ° s i IO $ 10 g- 5 0 0 0 ГО Ф 5 го к К ГО К ° го Т Го Го Т Го 1 К т 5 1 -5 Т о го Ф-ФГОфФГОГО -D Т 2 “^гофгогофго Го ф Б йстГОГОГОГОГОГО d Ф о 2 го о. го о. о. го Ф о с о о ГО О- С Го О- ГО О- О ф ш с е: е: с с ш |

||

|

2 ф о QQ |

^. CM 0 (O o> Q ^ ^ ^ 2 CO CM v- " |

||

|

СО ГО |

к о, R 2 £ 3 ” 5 о |

||

|

2 о 1 X |

iquahiio |

_ CO CO CO CO 5 3 = - S g |

|

|

iquoxo ЭИХ0ЭНИНХЭ1 |

Й 2 3 ^ CT ° |

||

|

iqusfriio Э1Я1ВННИ10В1ГЦ |

GO v- LO g 4 ^ CO CM |

||

|

iqHMiOBLfu |

CO -CT- -CT- 00 ^ CD ^ 1 CM ^ |

||

|

о Ф ГО о >х ф О е: |

iquahiio |

-CT- co |

|

|

iquoxo ЭИХ0ЭНИНХЭ1 |

0 ^ CO 1 CM § -CT- CO CO 1 CM ^ |

||

|

iqusfriio BiqiBhHMiOBLfu |

-c- LO I co co 4 CM CM 1 -CT- 0 |

||

|

iqHMiOBLfu |

1 2 ^ 1 co 2 |

||

|

1-о 2 го^ |

iquahiio |

^ CM co 1 CM 3 |

|

|

iquoxo ЭИХ0ЭНИНХЭ1 |

co ^ LO | CM ^ |

||

|

iqusfriio BiqiBhHMiOBLfu |

1 CO CO | -CT- 2 |

||

|

iqHMiOBLfu |

1 CM ^ I CM co |

||

|

см |

iquahiio |

2 3 2 । 2 « |

|

|

iquoxo ЭИХ0ЭНИНХЭ1 |

Ю CO m r^ ID ю CD (^ |

||

|

iqusfriio BiqiBhHMiOBLfu |

1 ^ -" 1 ^ ^ |

||

|

iqHMiOBLfu |

^ ” g 1 CO g |

||

|

со |

iquahiio |

co ю ^ 5 2 - co 0 |

|

|

iquoxo ЭИХ0ЭНИНХЭ1 |

2 g 0 cm co 0 |

||

|

iqusfriio BiqiBhHMiOBLfu |

1 g CM -^ CM 2 |

||

|

iqHMiOBLfu |

CM -ст- 1 Ю |

||

|

X го о с |

О ГО О d; CQ ГО $ 0; 5 g I 11 § 1 1 g I О го ГО s Ш lZ E7[ e E^ |

||

Таблица 5. Орудийные формы в каменных индустриях стоянки Шульбинка

|

Тип орудия |

Культурный горизонт |

Подъемный комплекс |

Всего |

|||||||

|

3 |

2 |

1 |

||||||||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Скребла: |

23 |

16,7 |

14 |

17,9 |

2 |

6,1 |

9 |

7,6 |

48 |

13,1 |

|

продольные |

17 |

12,3 |

7 |

9,0 |

1 |

3,0 |

5 |

4,2 |

30 |

8,2 |

|

поперечные |

1 |

0,7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,3 |

|

диагональные |

– |

– |

1 |

1,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,3 |

|

двойные продольные |

3 |

2,2 |

4 |

5,1 |

– |

– |

– |

– |

7 |

1,9 |

|

двойные продольно-поперечные |

1 |

0,7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,3 |

|

конвергентные |

– |

– |

2 |

2,6 |

– |

– |

3 |

2,5 |

5 |

1,4 |

|

тройные |

– |

– |

– |

– |

1 |

3,0 |

1 |

0,8 |

2 |

0,5 |

|

ретушированные по периметру |

1 |

0,7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,3 |

|

Скребки: |

58 |

42,0 |

23 |

29,5 |

11 |

33,3 |

57 |

48,3 |

149 |

40,6 |

|

концевые на пластинах |

2 |

1,4 |

1 |

1,3 |

– |

– |

1 |

0,8 |

4 |

1,1 |

|

концевые на пластинчатых отщепах |

7 |

5,1 |

1 |

1,3 |

1 |

3,0 |

13 |

11,0 |

22 |

6,0 |

|

концевые на отщепах |

42 |

30,4 |

16 |

20,5 |

5 |

15,2 |

20 |

16,9 |

83 |

22,6 |

|

концевые на пластинчатых отщепах с ретушированными продольными краями |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

9 |

7,6 |

9 |

2,5 |

|

концевые на отщепах с ретушированными продольными краями |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1,7 |

2 |

0,5 |

|

ногтевидные |

4 |

2,9 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

1,1 |

|

боковые на пластинчатых отщепах |

2 |

1,4 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

3 |

0,8 |

|

боковые на отщепах |

– |

– |

3 |

3,8 |

2 |

6,1 |

2 |

1,7 |

7 |

1,9 |

|

двойные концевые на пластинчатых от-щепах |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1,7 |

2 |

0,5 |

|

двойные боковые на отщепах |

– |

– |

1 |

1,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,3 |

|

угловые на отщепах |

– |

– |

– |

– |

3 |

9,1 |

– |

– |

3 |

0,8 |

|

со следами обработки на 3/4 периметра на пластинчатых отщепах |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1,7 |

2 |

0,5 |

|

со следами обработки на 3/4 периметра на отщепах |

– |

– |

1 |

1,3 |

– |

– |

3 |

2,5 |

4 |

1,1 |

|

со следами обработки по периметру |

1 |

0,7 |

– |

– |

– |

– |

2 |

1,7 |

3 |

0,8 |

|

Остроконечники: |

2 |

1,4 |

1 |

1,3 |

1 |

3,0 |

2 |

1,6 |

6 |

1,6 |

|

ретушированные по периметру |

1 |

0,7 |

1 |

1,3 |

1 |

3,0 |

1 |

0,8 |

4 |

1,1 |

|

с альтернативной ретушью |

1 |

0,7 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,8 |

2 |

0,5 |

|

Остроконечные пластины с интенсивной ретушью |

2 |

1,4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

0,5 |

|

Пластины с интенсивной ретушью |

3 |

2,2 |

4 |

5,1 |

1 |

3,0 |

2 |

1,7 |

10 |

2,7 |

|

Пластинчатые отщепы с интенсивной ретушью |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

3,4 |

4 |

1,1 |

|

Резцы: |

4 |

2,9 |

4 |

5,1 |

2 |

6,1 |

– |

– |

10 |

2,7 |

|

угловые |

4 |

2,9 |

2 |

2,6 |

1 |

3,0 |

– |

– |

7 |

1,9 |

|

срединные |

– |

– |

1 |

1,3 |

1 |

3,0 |

– |

– |

2 |

0,5 |

|

плоские |

– |

– |

1 |

1,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,3 |

|

Долотовидные: |

26 |

18,8 |

16 |

20,5 |

10 |

30,3 |

28 |

23,7 |

80 |

21,8 |

|

однолезвийные |

20 |

14,5 |

8 |

10,3 |

7 |

21,2 |

8 |

6,8 |

43 |

11,7 |

|

двулезвийные |

6 |

4,3 |

6 |

7,7 |

3 |

9,1 |

19 |

16,1 |

34 |

9,3 |

Окончание табл. 5

Для отщепов характерны продольная или продольно-поперечная огранка и гладкие ударные площадки (см. табл. 3, 4). Подготовка зоны расщепления производилась так же, как в период формирования горизонта 3.

В орудийном наборе неформальные орудия составляют ок. 1/3. Среди типологически выраженных форм наиболее многочисленны скребки (см. рис. 6, 6, 10), представленные такими же типами, как в коллекции горизонта 3 (см. табл. 5). Возрастает процент долотовидных орудий (см. рис. 6,12) и скребел, среди которых имеется два конвергентных. В отличие от вышерассмотренных долотовидные орудия более разнообразные, включают четырехлезвийные варианты.

В коллекции имеется небольшой фрагмент би-фаса (см. рис. 6, 1 ), больше, чем в материалах горизонта 3, галечных орудий, представленных скреблами (см. рис. 5, 1, 7 , 8 ). Разнообразны, но так же,

Рис. 6. Орудия из культурных горизонтов 2 ( 1 , 6 , 9-12 , 14 ), 1 ( 2 , 4 , 7) и 3 ( 3 , 5 , 8 , 13 , 15 ) стоянки Шульбинка.

как в сравниваемом горизонте, малочисленны резцы (см. рис. 6, 9 ). Остальные формы, например, остроконечные (см. рис. 6, 11 ), шиповидные (см. рис. 6, 14 ) и выемчатые очень немногочисленны и соответствуют коллекции горизонта 3.

Культурный горизонт 1. Археологический материал насчитывал 247 экз. (72,9 % от количества, указанного в исследовании В.Т Петрина и Ж.К. Тайма-гамбетова [2000]), в т.ч. 23 нуклеуса и 48 орудий. При первичном расщеплении использовались такие же ме тоды, как на этапах формирования горизонтов 3 и 2 (см. рис. 3,1; 4, 2, 3). Основное отличие заключается в отсутствии торцовых нуклеусов для пластин и ну-клевидных обломков (см. табл. 2).

Типы и состав технических сколов аналогичны таковым в коллекции горизонта 2 (см. табл. 1).

По характеру огранки дорсалов, приемам подработки карниза и частоте их применения пластинчатые сколы из данного и нижних горизонтов полностью совпадают (см. табл. 3). Количество определимых ударных площадок не составляет репрезентативной выборки.

Материалы из горизонта 1 по характеру огранки дорсалов и ударных площадок отщепов проявляют сходство с находками из горизонта 3, а по характеру подготовки зоны расщепления - горизонта 2 (см. табл. 3, 4).

В орудийном наборе неформальные орудия составляют ~ 30 %. Среди типологически выраженных форм наиболее многочисленны скребки (см. рис. 6, 2 ) и долотовидные орудия (см. рис. 6, 4 ); они представлены такими же типами, как в горизонтах 3 и 2 (см. табл. 5). По сравнению с нижележащими в данном горизонте скребел и галечных орудий значительно меньше, больше унифасов. Остальные формы - резцы (см. рис. 6, 7 ), шиповидные и пр. - соответствуют коллекциям горизонтов 2 и 3.

Подъемный комплекс. Подъемный комплекс включает 1 657 артефактов (129 % от количества, указанного в исследовании В.Т. Петрина и Ж.К. Тайма-гамбетова [2000]), в т.ч. 19 нуклеусов и 175 орудий (см. табл. 1). Процесс первичного расщепления характеризуют в целом такие же артефакты, как в стратифицированных комплексах, однако 2/3 коллекции составляют небольшие торцовые ядрища для получения пластин и микроядрища для получения пластинок и микропластин, 1/3 - радиальные и одноплощадочные параллельные нуклеусы (см. табл. 2).

Технические сколы представлены теми же типами, что и в коллекциях горизонтов 2, 3, но доля изделий вдвое меньше (см. табл. 1).

Индустрия сколов включает пластины, пластинки, микропластины и отщепы (см. табл. 1). Характер огранки дорсалов у пластинчатых сколов такой же, как в коллекции горизонта 3 (см. табл. 3). Определимые ударные площадки примерно в равных долях представлены гладкими, точечными и двугранными (см. табл. 4). Следы подготовки зоны расщепления прямым и обратным редуцированием имеются примерно на половине пластинчатых сколов.

Отщепы характеризуются продольной или продольно-поперечной огранкой, гладкими, двугранными или точечными ударными площадками (см. табл. 3, 4). Из способов подготовки зоны расщепления, воплощенных на менее чем половине отщепов, наиболее распространена прямая редукция.

В орудийном наборе неформальные орудия составляют ~ 30 %. Среди типологически выраженных форм преобладают скребки тех же типов, которые представлены в материалах других горизонтов, и двулезвийные долотовидные орудия (см. табл. 5). Скребел немного, в основном продольные однолезвийные, выделено несколько конвергентных. Имеется небольшая серия ножей с ретушированными лезвиями.

Анализ полученных результатов

Основные расхождения результатов исследований, проводившихся в 2019 г. и в предшествующий период, связаны с анализом нуклевидных форм. Среди этих артефактов нами выявлены довольно многочисленные радиальные нуклеусы, но не обнаружены леваллуазские ядрища (ср.: [Петрин, Таймагамбетов, 2000, рис. 7, 2 ; 10, 2 , 3 ]) (см. рис. 3, 1-3 ). Значительное количество леваллуазских нуклеусов для получения пластин было выделено ранее, видимо, ввиду широкой трактовки термина «леваллуа», позволявшей связывать с этой техникой все плоскостные ядрища со следами предварительной подготовки, которые предназначались для серийного производства заготовок определенного типа и формы. Проведенный нами анализ показал, что такие нуклеусы подвергались минимальной предварительной подготовке, в частности при оформлении ударных площадок и рельефа фронта. Нуклеусы этого типа часто использовались для получения заготовок разных размеров. В коллекции не представлены сколы, которые могут интерпретироваться как конечные или технические продукты левал-луазской технологии. Показателен невысокий процент сложноподготовленных ударных площадок, среди которых единичны фасетированные. Радиальные ядри-ща имеют центростремительную огранку рабочих плоскостей и могут рассматриваться как отщеповые леваллуазские формы (см. рис. 3, 1-3 ). Однако центральная выпукло сть фронта у них незначительная и не отвечает задаче снятия единственного целевого скола. Круговое скалывание носило не подготовительный, а системный характер, в результате получались серии крупных целевых сколов. Следует отметить наличие в коллекции двуфронтальных ядрищ (см. рис. 3, 4 ), которые утилизировались в такой же системе; это сделать было бы невозможно в случае применения леваллуазской техники, предполагающей использование только одной плоскости для получения целевых заготовок.

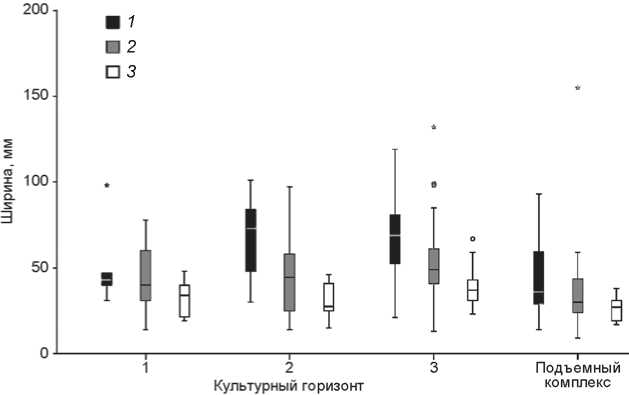

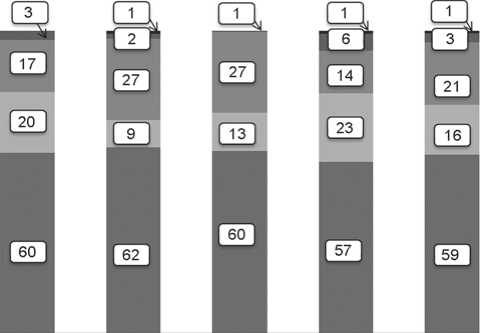

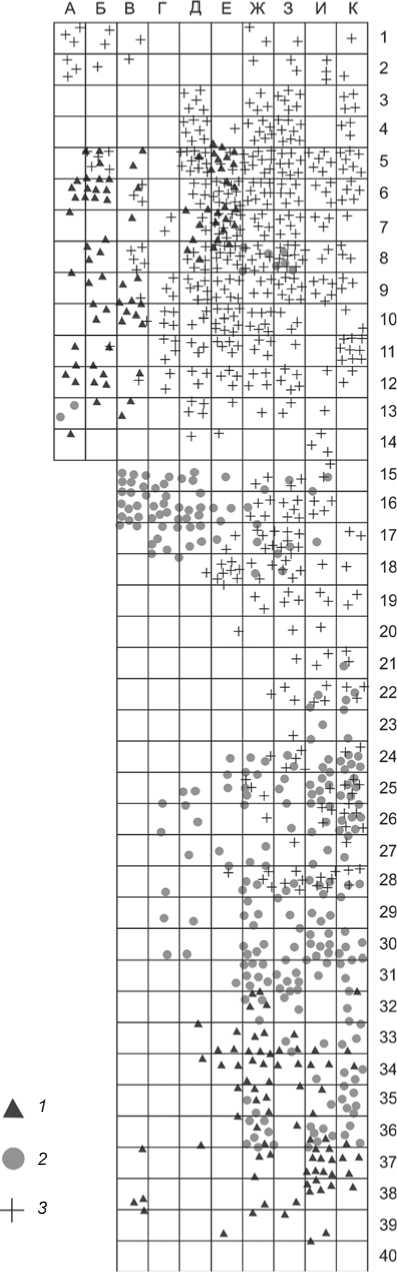

Анализ технико-типологических показателей коллекции выявил практически полную идентичность артефактов из всех горизонтов и подъемного комплекса. Сравнение метрических показателей нуклевидных изделий (N = 349) из разных горизонтов показало, что все выделенные ранее комплексы не имеют существенных различий. Особенно показательно распределение по горизонтам различающихся по ширине изделий разных типов (рис. 7). Об однородности материалов из всех горизонтов свидетельствуют и данные о распределении сколов разных типов по горизонтам (N = 1 210, без технических и отходов производства) (рис. 8). Зафиксированы близкие, зачастую практически идентичные, показатели разных типов сколов в разных комплексах и в обобщенной коллекции.

Рис. 7. Распределение по ширине нуклевидных изделий из разных горизонтов и подъемного комплекса стоянки Шульбинка.

1 - колотая галька; 2 - нуклеус; 3 - нуклевидный обломок.

Всего

Подъемный комплекс

Культурный горизонт

новых (неолитических) материалов из кровли гумусированного слоя или с участков выклинивания плейстоценовых отложений, как, например, в зоне погребения (см.: [Таймагам-бетов, 1981]).

Такой интерпретации не противоречит анализ стратиграфии и планиграфии памятника [Там же; Петрин, Таймагамбетов, 2000]. Общее описание разреза стоянки позволяет утверждать, что большая часть археологических находок, причисленных к слою 1, залегала в его подошве или в линзах светло-желтого суглинка, соответствующих отложениям слоя 2 («появляется небольшая прослойка желтого суглинка (в слое 1), с ней и связано скопление каменных артефактов на участке Д-К/32-41» [Петрин, Таймагамбетов, 2000, с. 5]). В пользу предположения об отсутствии четкой границы между слоями 1 и 2 и принадлежности материала к единой культуросодержащей толще свидетельствуют результаты плани-графического анализа расположения артефактов в выделенных горизонтах. При наложении планов горизонтов друг на друга видно, что скопления находок на одном уровне соответствуют лакунам на другом, в частности, они заполняют хозяйственную зону вокруг очага, зафиксированного в горизонте 2. Единственный участок, где артефакты горизонта 3 накладываются на артефакты других горизон-

Рис. 8. Процентное соотношение сколов-заготовок из разных горизонтов и подъемного комплекса стоянки Шульбинка.

1 - микропластина; 2 - пластинка; 3 - пластина; 4 - пластинчатый отщеп; 5 - отщеп.

Значительная часть находок без шифра относится, скорее всего, к горизонту 3, поскольку артефактов из этого горизонта, зафиксированных нами, намного меньше, чем указано в данных 2000 г. [Петрин, Тайма-гамбетов, 2000]. С учетом этого, а также наблюдения об отсутствии шифра, как правило, на наиболее мелких вещах коллекцию горизонта 3 можно дополнить микронуклеусами, мелкими орудиями и небольшими сколами, в т.ч. микропластинами. В этом случае доли этих категорий в материалах всех горизонтов станут практически равными. На наш взгляд, на стоянке Шульбинка представлен единый культурно-хронологический комплекс верхнего палеолита, в котором может быть незначительная примесь раннеголоце- тов, - это центральная зона западного сектора раскопа, выделяющегося наибольшей мощностью культуросодержащих отложений (рис. 9).

Вопрос о смешанном характере комплекса (такая возможность допускалась в ранних публикациях) является дискуссионным. Археологические материалы, на наш взгляд, составляют гомогенный комплекс, который не содержит предметов, относящихся к иным культурно-хронологическим периодам. Артефакты, хотя и могли подвергаться постседиментационным перемещениям, относятся к одному, возможно продолжительному, периоду. Косвенным доказательством того, что материалы не были переотложены, является сохранность их поверхности, на ней, как правило, не имеется признаков дефляции. Наличие на памятнике таких объектов антропогенного происхождения, как погребения, выкладки, очажки, хозяйственные ямки [Таймагамбетов, 1981, 1983, 1987] исключает какую-либо деструкцию отложений.

Предположения о ранней дате части материалов Шульбинки основаны на оценке геологической ситуации в районе стоянки. Так, в монографии В.Т. Петрина и Ж.К. Таймагамбетова [2000] указывается, что слой 3 формировался, согласно гипсометрическим отметкам, при накоплении III надпойменной террасы р. Иртыш, а желтый суглинок (слой 2) – при участии отложений рорской серии завершающей фазы (MIS 4). Отнесение отложений слоя 2 к новошульбин-ской свите (MIS 3) рассматривалось как менее вероятное, опять же с учетом высоты стоянки над урезом Иртыша, т.к. «накопления новошульбинской свиты связаны со второй надпойменной террасой» [Там же, с. 5]. Такая аргументация вызывает ряд возражений. Во-первых, стоянка расположена не на террасе, а на скальном уступе, высота которого не была обусловлена деятельностью реки и не может напрямую соотноситься с ее террасовыми уровнями. Во-вторых, на участке долины Иртыша в районе памятника отложения рорской свиты, представленные в основном многометровыми толщами, выявлены только к востоку от русла Шульбинки [Мацуй и др., 1973]. Место расположения памятника занято отложениями другого генезиса – галечно-суглинисто-песчаными тентекской свиты (MIS 2) (на незначительных участках) и молодыми эоловыми песками QIII–IV (на обширных пространствах) [Там же].

Таким образом, отнесение археологических материалов Шульбинки к MIS 2 не противоречит геологической ситуации в районе памятника. Свидетельством сурового климата, близкого к LGM, во время функционирования стоянки являются результаты палинологического анализа. Согласно опубликованным данным, условия во время накопления слоя 2 соответствовали современной степной растительности, но в более обедненном виде [Таймагамбетов, 1987].

Дискуссия

Отсутствие выраженного среднепалеолитического компонента в материалах рассматриваемой стоянки обусловливает необходимость поиска ее аналогов среди индустрий верхнего палеолита. Ближайшим к Шульбинке памятником со стратифицированным комплексом этого периода является много слойная стоянка Ушбулак [Анойкин и др., 2019]. Однако прямое сравнение индустрий этих стоянок вряд ли можно считать корректным, поскольку они различаются и функционально, и по сырьевой базе, но использовавшееся на них сырье имеет близкие «потребительские» характеристики (твердость, вязко сть и др.). На стоянке Шульбинка изготавливались и исполь-

Рис. 9. План распределения артефактов в культурных горизонтах 1 ( 1 ), 2 ( 2 ) и 3 ( 3 ) на стоянке Шульбинка.

зовались орудия из речной гальки. Материалы из слоев 6 и 7 стоянки Ушбулак, относящихся к начальному верхнему палеолиту, соответствуют мастерской, ориентированной на получение пластин из крупных блоков сырья [Там же]. Оба комплекса были специализированы на изготовление и использование пластин в качестве заготовок орудий, но доля изделий, характеризующих пластинчатое расщепление, в каменной индустрии Ушбулака очень высока: на пластинах и пластинчатых сколах выполнено порядка 80 % орудий, а на Шульбинке – не более 40 %. Примерно таким же было соотношение различных типов нуклеусов, предназначенных для получения пластин и отщепов. В слоях 6 и 7 стоянки Ушбулак доля нуклеусов с негативами снятия пластин составляет свыше 90 %, в комплексах памятника Шульбинка – не превышает 50 %. Следует отметить и ряд технологических различий, прослеживаемых по материалам указанных стоянок. Встречное скалывание пластинчатых заготовок, широко представленное в индустриях начального верхнего палеолита Центральной Азии [Деревянко и др., 2007; Анойкин и др., 2019], в т.ч. в комплексах Уш-булака, на стоянке Шульбинка производилось значительно реже, это подтверждается типологией ядрищ и огранкой сколов (в слоях 6 и 7 стоянки Ушбулак пластины с бипродольной огранкой составляют ~ 40 %, на стоянке Шульбинка – ок. 15 %). Такой яркий признак начальноверхнепалеолитической технологии производства пластин, как подготовка зоны расщепления пикетажем [Славинский и др., 2017] в индустрии Шульбинки не фиксируется. Общие для орудийных наборов сравниваемых памятников концевые скребки на пластинах, интенсивно ретушированные пластины, резцы и др. встречаются во многих верхнепалеолитических комплексах. Кроме того, в материалах стоянки Шульбинка отсутствуют характерные для индустрий начальных этапов палеолита Южной Сибири и Центральной Азии изделия-маркеры: орудия с вентральной подтеской основания, скошенные острия, нуклеусы-резцы и др. [Rybin, 2014].

На сопредельных с Восточным Казахстаном территориях верхнепалеолитические индустрии наиболее массово представлены на Российском Алтае (Кара-Бом, Усть-Каракол-1 и др.) [Деревянко и др., 1998; Деревянко, Шуньков, 2005; Природная среда…, 2003]. Материалы стоянки Шульбинка обнаруживают сходство с начальноверхнепалеолитической индустрией Кара-Бом (верхнепалеолитические комплексы 1 и 2), а также с находками из слоев 6 и 7 памятника Ушбулак [Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000]. Аналогии в номенклатуре орудийного набора и нуклеусов прослеживаются между комплексами стоянки Шульбинка и материалами из слоев 8–11 стоянки Усть-Каракол-1 [Природная среда…, 2003]. Это, на наш взгляд, можно объяснить близостью сырьевой базы рассматрива- емых стоянок и ориентацией их систем первичного расщепления на получение пластин. Следует отметить наличие в слое 9 стоянки Усть-Каракол-1 микронуклеусов, в частно сти клиновидных, которые по сравнению с шульбинскими выглядят архаичными. У них выпуклый в плане и профиле подтреугольный фронт, характерный для ранних «кареноидных» нуклеусов; киль и гребень слабо выраженные или отсутствуют вовсе; получаемые мелкопластинчатые заготовки часто изогнутые в профиле. Микроядрища, обнаруженные на стоянке Усть-Каракол-1, сильно отличаются от классических клиновидных нуклеусов финального палеолита [Абрамова, 1986]. Кроме того, в слоях 8–11 – имеются артефакты, которые можно считать типологическими и технологическими маркерами начального верхнего палеолита [Rybin, 2014]; на стоянке Шульбинка они не представлены.

Общие черты выявляются при сравнении материалов исследуемого памятника и комплексов среднего этапа верхнего палеолита Алтая (стоянка Ануй-2). Например, на стоянке Ануй-2, как и на стоянке Шуль-бинка, первичное расщепление представлено ядрища-ми для получения крупных пластин и микроядрищ, в т.ч. клиновидных [Природная среда…, 2003]. При этом обнаруживаются существенные различия в соотношении основных типов нуклеусов и в составе орудийных наборов. Для памятников среднего этапа верхнего палеолита остальной территории Южной и Западной Сибири было характерно использование в качестве основной заготовки мелкой пластины [Лисицын, 2000], но в индустрии Шульбинки это не нашло отражения.

Наиболее близкие аналоги коллекции стоянки Шульбинка имеются среди финальнопалеолитических индустрий Южной Сибири. Использование в первичном расщеплении как крупных нуклеусов для получения пластин, так и мелких для получения микропластин с правильной огранкой характерно для индустрий, относящихся к кокоревской археологической культуре, которая бытовала на территории Южной Сибири 14–10 тыс. л.н. [Абрамова, 1979; Лисицын, 2000; Харевич, Акимова, Вашков, 2017]. По технике подготовки зоны расщепления пластин индустрия стоянки Шульбинка также ближе к комплексам кокоревских памятников, чем к индустриям ранних этапов верхнего палеолита. Значительное сходство между материалами изучаемой стоянки и кокоревских памятников обнаруживается и при сравнении орудийных наборов, в которых широко представлены концевые скребки на отщепах и пластинах, разнообразные скребла на от-щепах и галечные орудия – струги, чопперы и скреб-ла-унифасы. В обоих комплексах имеются пластины с интенсивной ретушью, резцы и остроконечники. Безусловно, между индустриями классических памятников кокоревской культуры (Кокорево I, IV, Новосе- лово VII) и стоянки Шульбинка нельзя ставить знак равенства. Так, в микроиндустрии последней преобладают торцовые формы, а в комплексах кокоревской культуры – клиновидные микроядрища, большее распространение получили пластинчатые заготовки орудий. Можно утверждать, что сходство между рассматриваемыми комплексами связано не с культурным единством, а с определенной стадией развития палеолита, что позволяет отнести материалы памятника Шульбинка к финальному верхнему палеолиту.

Такому выводу не противоречат и результаты сравнения материалов Шульбинки с более поздними, раннеголоценовыми, комплексами Казахстана, которые ранее определялись как мезолитические [Кунгуров, 2008; Мерц, 2008; Зайберт, Потемкина, 1981]. Спецификой этих индустрий является наличие выраженного микролитического компонента – нуклеусов (торцовых, клиновидных, призматических, конусовидных), целевых сколов (микропластин) и орудий на них, в частности, геометрических микролитов.

На памятнике Шульбинка микролитических изделий немного, возможно потому, что при раскопках не производилась промывка. Наиболее яркий элемент микроиндустрии – нуклеусы для получения микропластин; они представлены в горизонтах примерно в одинаковом количестве (см. табл. 2). Микропластин крайне мало (см. табл. 1), орудия на микропластинах отсутствуют, на пластинках – единичны (скребок и долотовидное орудие).

В рассматриваемой части Центральной Азии, как предполагают исследователи, существовали две разновидности мезолитических индустрий – с геометрическими микролитами и без них [Шнайдер, 2015; Кунгуров, 2008; Мерц, 2008; Окладников, 1966]. Первая соответствует многочисленной группе памятников рубежа плейстоцена – голоцена в Западном и Центральном Казахстане (Шидерты-3 и др.), Туркмении (Дам-Дам-Чашме-2 и др.), Таджикистане (Тут-каул, Оби-Киик, Истыкская пещера (горизонты 3–4)) и Монголии (Чихэн-Агуй). Для их индустрий характерны развитое микрорасщепление, преимущественно с объемных и торцовых нуклеусов, а также наличие в орудийном комплексе геометрических микролитов [Алишер кызы и др., 2020; Мерц, 2008; Shnaider et al., 2020; Деревянко и др., 2008, с. 9–10]. Вторая представлена на стоянках Убаганская, Явленковская, Виноградовская, Карасай, а также на Тельмановской группе памятников в Северном и Восточном Казахстане [Зайберт, Потемкина, 1981]. Их комплексы также свидетельствуют о развитом микрорасщеплении с использованием призматических и торцовых нуклеусов, однако полученные с них сколы не преобразовывались в геометрические микролиты.

Как показали исследования, материалы Шульбин-ки не соответствуют характеристикам мезолитиче- ских индустрий рассматриваемого региона. Например, микропластинчатый компонент, составляющий о снову мезолитиче ских комплексов, на изучаемом памятнике представлен слабо. Среди сколов-заготовок незначителен процент мелких пластинчатых форм, а в орудийных наборах отсутствуют орудия на микропластинах.

Заключение

Анализ коллекций Шульбинки позволяет скорректировать представления об этом памятнике. Предложенная Ж.К. Таймагамбетовым первоначальная интерпретация комплекса стоянки как финальнопалеолитического сегодня получила надежное обоснование, она подтверждена как типологическим составом индустрии, так и стратиграфической позицией находок. Ввиду отсутствия компонентов финального среднего и ранних этапов верхнего палеолита материалы стоянки исключаются из дискуссии об истоках формирования верхнего палеолита региона. На данный момент этот вопрос остается открытым, однако имеющиеся данные позволяют предполагать, что носители верхнепалеолитической культуры проникли в регион с территории Горного Алтая. Материалы Шульбинки хорошо вписываются в региональный контекст финального верхнего палеолита и расширяют представления о развитии каменных индустрий на территории северной части Центральной Азии в конце плейстоцена.

Историографические исследования и анализ археологической коллекции выполнены за счет средств гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-09-00031). Анализ геологической и стратиграфической ситуации на памятнике, а также изучение состава каменного сырья проведены в рамках программы НИР № 0329-2019-0002 «Древнейшие культурные процессы на территории Центральной Азии».

Список литературы Новая интерпретация археологических материалов палеолитической стоянки Шульбинка (Восточный Казахстан)

- Абрамова З.А. Клиновидные нуклеусы в палеолите Северной Азии // Палеолит и неолит. – Л.: Наука, 1986. – С. 11–16.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея: Кокоревская культура. – Новосибирск: Наука, 1979. – 200 с.

- Алишер кызы С., Шнайдер С.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Новые данные по мезолиту Восточного Прикаспия: каменная индустрия грота Дам-Дам-Чешме-2 (по материалам раскопок А.П. Окладникова) // Stratum plus. – 2020. – № 1. – С. 257–278.

- Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Таймагамбетов Ж.К., Шалагина А.В., Гладышев С.А., Ульянов В.А., Дуванбеков Р.С., Шуньков М.В. Ушбулак – новая многослойная стоянка верхнего палеолита на северо-востоке Казахстана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 16–29.

- Геология СССР. Восточный Казахстан. – М.: Недра, 1967. – Т. 41. – 467 с.

- Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 1. – С. 16–38.

- Деревянко А.П., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гладышев С.А., Нохрина Т.И., Табарев А.В. Новое прочтение археологического контекста пещеры Чихэн (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 2. – С. 2–12.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Рыбин Е.П., Чевалков Л.М. Палеолитические комплексы стратифицированной части стоянки Кара-Бом (мустье – верхний палеолит). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 280 с.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Рыбин Е.П. Характер перехода от мустье к позднему палеолиту на Алтае (по материалам стоянки Кара-Бом) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 2. – С. 31–52.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Переход от среднего к позднему палеолиту в Евразии: гипотезы и факты. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 283–311.

- Зайберт В.Ф., Потемкина Т.М. К вопросу о мезолите лесостепной части Тоболо-Иртышского междуречья // СА. – 1981. – № 3. – С. 108–130.

- Кунгуров А.Л. Проблемы исследования мезолита Алтая // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2008. – № 4-2 (60). – С. 121–126.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья // Тр. ИИМК РАН. – СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2000. – Т. II. – 230 с.

- Мацуй В.М., Мухамеджанов С.М., Ерофеев В.С., Цеховский Ю.Г. Поздний кайнозой Казахстанского Прииртышья. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 143 с.

- Мерц В.К. Периодизация голоценовых комплексов Северо-Восточного Казахстана // Ом. научн. вестн. Сер. Исторические науки. – 2008. – № 1 (63). – С. 22–26.

- Моримото С., Като С., Кунитаке С., Шиба К., Kaтo X., Петрин B.T., Таймагамбетов Ж.К., Артюхова О.А., Мамиров Т.Б., Оспанов Е.Б. Казафусутан кокикю секки бунка кэнкю (Изучение верхнепалеолитической культуры в Казахстане). – Нара: б.и., 2019. – 124 с. (на яп. яз.). – (Отчеты об исследованиях Национального исследовательского института культурных ценностей Нары; т. 22).

- Окладников А.П. К вопросу о мезолите и эпипалеолите в азиатской части СССР. Сибирь и Средняя Азия // У истоков древних культур (эпоха мезолита). – М.; Л.: Наука, 1966. – С. 213–223. – (МИА; № 126).

- Петрин В.Т., Таймагамбетов Ж.К. Комплексы палеолитической стоянки Шульбинка из Верхнего Прииртышья. – Алматы: Каз. гос. нац. ун-т им. Аль-Фараби: ИАЭТ СО РАН, 2000. – 165 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Славинский В.С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Хаценович А.М., Анойкин А.А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии // Stratum plus. – 2017. – № 1. – С. 221–244.

- Таймагамбетов Ж.К. Отчет об исследовании памятников каменного века в зоне строительства Шульбинской ГЭС в Восточном Казахстане летом 1981 года. 56 с. // Архив Института истории, археологии и этнографии Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. (рукопись).

- Таймагамбетов Ж.К. Шульбинская стоянка // Археология эпохи камня и металла Сибири. – Новосибирск: Ин-т истории, филологии и философии СО АН СССР, 1983. – С. 161–167.

- Таймагамбетов Ж.К. Каменный век // Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. – Алма-Ата: Наука, 1987. – С. 9–23.

- Таймагамбетов Ж.К., Ожерельев Д.В. Позднепалеолитические памятники Казахстана. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 256 с.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Вашков А.А. К проблеме верхней границы кокоревской культуры в позднем палеолите Енисея (по материалам стоянки Троицкая) // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2017. – № 418. – С. 182–190.

- Шнайдер С.В. Туткаульская линия развития в мезолите западной части Центральной Азии: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2015. – 25 с.

- Rybin E.P. Tools, beads, and migrations: Specifi c cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of southern Siberia and Central Asia // Quaternary Int. – 2014. – Vol. 347. – Р. 39–52.

- Shnaider S., Kolobova K., Filimonova T., Taylor W., Krivoshapkin A. New insights into the Epipaleolithic of western Central Asia: The Tutkaulian complex // Quaternary Int. – 2020. – Vol. 535. – P. 139–154.

- Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Derevianko A.P. Dynamics of the Altai Paleolithic industries in the archaeological record of Denisova Cave // Quaternary Int. – 2020. – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.02.017