Новое прочтение надписей на рукоятях владельческих ножей, найденных на берегу залива Симса

Автор: Авдеев А. Г., Окладникова Е. А., Свойский Ю. М., Романенко Е. В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлено новое прочтение надписей на двух именных ножах, найденных на побережье залива Симса в море Лаптевых. Это прочтение отличается от прочтений палеографов и источниковедов, опубликованных ранее, в силу того что дать верное чтение этих надписей удалось благодаря применению метода бесконтактного 3D-моделирования эпиграфических памятников, разработанного Лабораторией RSSDA и применяемого в Своде русских надписей (CIR). Предлагаемое авторами этой статьи прочтение надписей на именных ножах позволило установить их принадлежность Гурию (крестильное имя) - Акакию (молитвенное? имя) Иванову сыну Карзяеву, вероятному главе торгово-промышленной экспедиции 20-х гг. XVII в. Памятник полярных мореходов XVII в. в заливе Симса располагается в 70 км на запад от о. Фаддей Северный, где в 1940 г. членами гидрографического отряда Восточно-Таймырской гидрографической экспедиции были встречены аналогичные находки, включая 8 других ножей. К сожалению, у этих ножей лишь частично сохранились рукоятки, а большинство оказались представлены только лезвиями. Надписи, выполненные славянской вязью, удалось обнаружить только на двух ножах из избушки в заливе Симса. Согласно официальной версии, оба памятника принадлежат членам русской торгово-промышленной экспедиции XVII в. Богатый состав собранной на месте этих двух местонахождении коллекции археологических артефактов делает этот памятник русской культуры XVII в. уникальным.

Полуостров таймыр, остров фаддей северный, залив симса, археологические артефакты, экспедиционные исследования, именные ножи, xvii век, русские полярные экспедиции, свод русских надписей, старорусская эпиграфика, метод бесконтактного 3d-моделирования надписей, математические методы визуализации, фотограмметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/147238465

IDR: 147238465 | УДК: 81.373.23, | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-7-134-149

Текст научной статьи Новое прочтение надписей на рукоятях владельческих ножей, найденных на берегу залива Симса

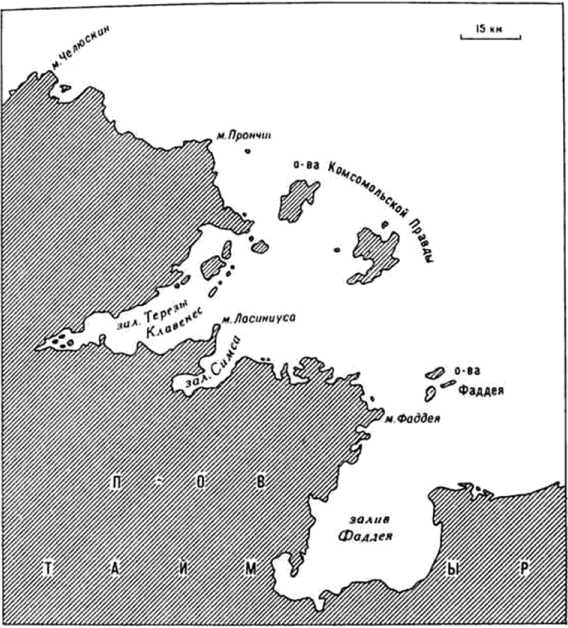

В настоящее время тема освоения Арктики приобретает особую актуальность. Восемьдесят два года назад произошло знаменательное для российской исторической науки событие: на о. Фаддей Северный в море Лаптевых и в заливе Симса были открыты два уникальных памятника культуры русских полярных мореходов XVII в. [Косой, 1944, с. 124–133] (рис. 1). Среди многочисленных научных исследований тайнам находок на о. Фаддей Северный и в заливе Симса посвящено немало публикаций. Следы стоянки русских полярных мореходов, которые потерпели крушение на о. Фаддей Северный, обнаружили участники ВосточноТаймырской экспедиции Гидрографического управления Главсевморпути в 1940 г. На берегу залива Симса участниками этой же гидрографической экспедиции была обнаружена избушка. Этот уникальный памятник русской культуры XVII в. был ими случайно открыт в 70 км от стоянки на о. Фаддей Северный. Эти события подробно описаны в книге руководителя гидрографической экспедиции Главсевморпути А. И. Косого [Там же].

В силу того, что оба памятника расположены в сложных ландшафтных и климатических условиях акватории моря Лаптевых, изучение их с момента открытия (1940–1941 гг.) было затруднено. Работы проводились спорадически разными группами исследователей вплоть до 2020 г., только одна из которых была представлена профессиональными археологами (1945 г.). В непростых условиях военного времени была осуществлена первичная обработка собранных археологических материалов. Затруднения в интерпретации «Фаддеевской коллекции» вызвали у историков степень сохранности артефактов, отсутствие письменных свидетельств в документах XVII в., содержавших имена членов этой морской полярной экспедиции, сложный состав вещей, особенности музейного учета коллекции и процесс реставрационной работы с артефактами. Всё это определило появление нескольких версий, описывающих направление движения, социальный состав, цели членов экспедиции, которые противоречат одна другой, создавая особую исследовательскую «интригу». Эта интрига заставляет историков разных поколений вновь и вновь возвращаться к «тайне о. Фаддея и залива Симса».

Проблематикой этой статьи авторы обязаны ныне покойному Андрею Кирилловичу Станюковичу, который в свое время предложил одному из авторов этого текста, А. Г. Авдееву, разгадать «тайну» надписей на деревянных рукоятях двух ножей, найденных на берегу залива Симса, и передал ему свои неопубликованные наработки. В задачи статьи не входит исследование маршрута русских мореходов, потерпевших кораблекрушение у острова Фаддей Северный, и целей их плавания – этот вопрос активно дискутируется в литературе [Окладников, 1948; Окладников, Пинхенсон, 1951; Зубов, 1954, с. 62–27; Белов, 1977; Деревянко, 1986, с. 207–218; Свердлов, 2001; Чайковский, 2015, с. 54–98; Магидович И., Магидович В., 1983, с. 267–269]. Наша задача – изучение надписей на деревянных рукоятях ножей, являющихся уникальными по месту находки и историческому значению памятниками старорусской эпиграфики.

Именные ножи и история их исследования

В 1945 г. место кораблекрушения на острове Фаддей Северный и побережье залива Симса, где располагалась избушка мореходов XVII в., было детально исследовано Археологической экспедицией АНИИ ГУСМП и ИИМК им. Н. Я. Марра под руководством А. П. Окладникова, а находки изучены специалистами в разных областях исторической науки и опубликованы в том объеме, в котором они были доставлены АНИИ ГУСМП в 1945 г. [ИРАМ, 1951]. В «Описании историко-археологических находок на острове Фаддея и на берегу зали- ва Симса», составленном Н. И. Башмуриной [1951, с. 215–228], относительно находки ножей на о. Фаддей Северный и в избушке в заливе Симса указано, что в общей сложности на этих объектах было обнаружено 9 ножевых клинков, три рукояти от ножей, украшенные резьбой, 5 кожаных ножен и 2 «обоймицы» [Там же, с. 216].

Что касается описания условий находки двух именных ножей с орнаментированными рукоятками, то в «Описании» указано, что они были найдены в 1941 г. гидрографами на побережье залива Симса [Там же, с. 216–217].

Рис. 1. Расположение памятников русских полярных мореходов на карте моря Лаптевых

Fig. 1. The position of sites of Russian Polar sailors on the map of Laptev Sea

В нашей статье это нож А (РГМАА, № 0-3730) и нож Б (РГМАА. № 0-3729) 1 (рис. 2, 3). Оба ножа имеют сходный облик и состоят из кованого клиновидного железного клинка (практически полностью сохранившегося у ножа А и обломанного у ножа Б ) и деревянной рукояти, изготовленной из берёзового капа, опознаваемого по характерной свилеватости слоев древесины. Они относятся к большим ножам универсального назначения, обычным на русских памятниках позднего Средневековья и, в частности, в Западной Сибири – в Алазей-ском и Стадухинском острогах и в Мангазее [Алексеев, 1996, с. 39, 113, табл. 43; Белов и др., 1981, с. 79–80, 140, табл. 71, 1–9 ; Визгалов, Пархимович, 2007, с. 98–99, 178–179, рис. 27–28]. Тем не менее, нож А и нож Б выделяются среди аналогичных артефактов высоким качеством и продуманностью исполнения декора рукояти, имеющей анатомическую форму, которая обеспечивает более удобный хват, чем традиционная прямая ручка овального сечения. Оба ножа несут следы многолетнего использования (сточенность лезвия, выкрошившаяся инкрустация, естественная заполированность ручки).

Рис. 2. Нож А (РГМАА, № 0-3729). Общий вид.

Рендер трехмерной полигональной модели и сечения, построенные по модели

Fig. 2. Knife A (RSMAA, no. 0-3729). Whole plan.

Render of 3D polygonal model and the half of the knife made based on a model

Рис. 3. Нож Б (РГМАА, № 0-3730). Общий вид.

Рендер трехмерной полигональной модели и сечения, построенные по модели

Fig. 3. Knife B (RSMAA, no. 0-3730). Whole plan.

Render of 3D polygonal model and the half of the knife made based on a model

Нож А (см. рис. 2) сохранился практически полностью – утрачен лишь обушок и уничтожено коррозией острие клинка длиной в 2–3 мм. Общая длина ножа 26,7 см, длина клинка 15,7 см, рукояти 10,9 см. Первоначальная ширина клинка составляла, вероятно, около 2,1 см, однако многократная заточка сократила ее до 1,8 мм. Обух клинка прямой в задней трети, полого скошенный в передних двух третях длины, острие опущено на 3 мм от линии обуха. Рукоять имеет миндалевидный поперечный профиль, ее размеры в сечении – 2,7 × 1,8 см у клинка и 3,0 × 2,0 см у обушка. Передняя часть рукояти усилена литой оловянной обоймой-ограничителем. Спинка рукояти прямая и относительно более скругленная, брюшко плавно изгибается к обушку и имеет более заостренную форму. Рукоять покрыта трехгранно-выем-чатой резьбой глубиной около 3 мм, в которой сохранились фрагменты утраченной инкрустации, выполненной оловом. Эти фрагменты выступают на 0,3 мм над поверхностью деревянной рукояти, что, возможно, способствовало выкрашиванию инкрустации при эксплуатации ножа, особенно в условиях низких температур. Способ монтажа рукояти – вставной, хвостовик длиной около 10 см вставлен в грубо высверленное сквозное отверстие в рукоятке диаметром 5–6 мм и не доходит до обушка. За отсутствием обушка нельзя полностью исключить и сквозной способ монтажа (конец хвостовика мог быть обломан вместе с обушком), однако по аналогии с ножом Б вставной способ монтажа более вероятен.

Нож Б (см. рис. 3) сохранился хуже. Его клинок обломан, обойма-ограничитель и обушок утрачены. Длина сохранившейся части ножа 14,2 см, длина обломка клинка 4,6 см, рукояти 10,2 см. Первоначальная толщина клинка составляла около 4 мм, ширина клинка – около 2,4 см, однако многократная заточка сократила ее до 1,1 мм. По-видимому, к поломке привело именно постепенное сужение клинка. Материал клинка несколько лучшего качества, чем у ножа А , более устойчивый к коррозии. Рукоять в передней части имеет миндалевидноовальный поперечный профиль с размером в сечении 2,5 × 2,1 см на интервале первых 6 см от клинка и миндалевидный с 2,3 × 1,9 см у обушка. Спинка рукояти несколько выгнута кверху, брюшко плавно изгибается к обушку и имеет более заостренную форму. Рукоять покрыта трехгранно-выемчатой резьбой глубиной около 3–4 мм, в которой также сохранился единичный фрагмент выкрошившейся оловянной инкрустации, выполненной оловом. Способ монтажа рукояти также вставной, отверстие под хвостовик глухое.

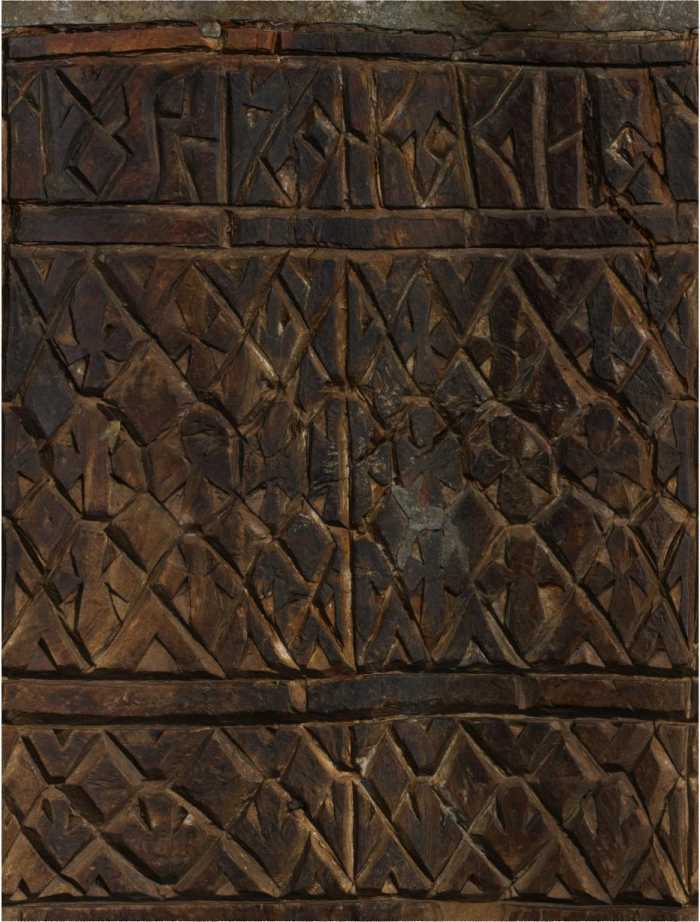

Резьба на рукоятях ножей представляет собой достаточно сложный узор, геометрический на ноже А (рис. 4) и растительный на ноже Б . Надпись на ноже А выполнена на пояске у обоймы-ограничителя, высота строки 1,4 см. Надпись на ноже Б также вырезана на двух поясках у обоймы-ограничителя и у обушка рукояти; высота строки в обоих случаях 1,6 см. Сверху и снизу эпиграфические поля ограничивают полосы, не заполненные орнаментом и отделяющие надпись от металлических деталей и орнаментированной части рукоятки. Надписи выполнены геометрической вязью без характерных для рукописного письма диакритических и надстрочных знаков и дробления мачтовых лигатур в технике асимметричной трех-гранно-выемчатой резьбы с выборкой фона вокруг букв. По-видимому, резчик брал за образец надписи на изделиях из металла или, менее вероятно, ткани [Николаева, 1971, с. 64–65].

Малый «формат» надписи А и сложность вязи, сплетающейся с элементами узора, и вызвали затруднения в ее интерпретации. По «свежим» следам она была изучена сотрудником ИИМК, археологом М. В. Фармаковским, который предложил чтение «Акакиа Мураг». Последнее слово исследователь возводил к саамскому «мур» – море, считая, что мурагом поморы называли опытного моряка, мурманца [Окладников, 1948, с. 15]. Палеограф и источ-никовед В. В. Гейман дал иное прочтение второго слова в данной надписи, связав его с происхождением Акакия из Мурома – «Мурмца» или «Мурица» [Гейман, 1951, с. 141–144]. Следующая по времени публикация специалиста по древнерусскому прикладному искусству Н. Г. Порфиридова прошла практически не замеченной. Он предположил, что первое слово надписи означает имя владельца, второе – название предмета, которым он обладает. Исходя из этого, он читал второе слово как «пурт» – зырянское название ножа, бытовавшее на Мезени [Порфиридов, 1958, с. 267–269].

Рис. 4. Нож А (РГМАА, № 0-3729). Развертка поверхности рукояти. Рендер трехмерной полигональной модели Fig. 4. Knife A (RSMAA, no. 0-3729). Plan of the surface of the handle. Render of 3D polygonal model

В зависимости от предпочтений авторов в научной, научно-популярной и краеведческой литературе владелец ножа А фигурирует как Акакий Мурманец [Кублицкий, 1957, с. 8–12; Белов, 1977, с. 17; Деревянко, 1986, с. 217; Булатов, 1998, с. 164; Стамборовский, 2014, с. 18], Акакий Мураг [Забелин, 1996, с. 183] или Акакий Муромец [Окладников, 1948, с. 15; Обручев, 1973, с. 42–43; Старков, 2008, с. 201; Чайковский, 2015, с. 92]. Под последним именем он вошел даже в предназначенные для школьников энциклопедии, посвященные освоению Арктики [Арктика…, 2001, с. 34]. В некоторых изданиях он иногда совершает плавание вместе с родным братом Иваном Муромцем, в соответствии с чтением фрагмента надписи на ноже Б [Магидович И., Магидович В., 1983, с. 267]. Пожалуй, сдержаннее других исследователей оказался В. Ю. Визе, связавший найденные предметы с неизвестными русскими мореплавателями, вынужденно зазимовавшими на о. Фаддея в 20-е гг. XVII в. [Визе, 1948, с. 9].

Недостатком существующих реконструкций надписи на ноже А является то, что из них исключены иные варианты прочтения второго слова, которое, по мнению исследователей, должно означать либо указание на происхождение Акакия, либо на предмет, который ему принадлежал, но большинство предложенных чтений основано на известной доле домысла. Термин «мурманец», относящийся, по мнению М. В. Фармаковского, к человеку, связанному с морем, отсутствует в исторических словарях русского языка, где прилагательное «мурманская» относится к ладьям, на которых поморы промышляли в Белом море [СлРЯ XI–XVII вв., 1982, вып. 9, с. 310; СПЛСР XV–XVII вв., 2005, вып. 2, с. 235]. В Словаре русских народных говоров зафиксированы термины «мурман» и «мурманщик», но первым обозначали жителей побережья Норвегии, вторым – рыбаков, промышлявших на Белом море [СРНГ, 1982, вып. 18, c. 357], и древность происхождения этих слов вызывает большие сомнения. Что же касается предложенной А. П. Окладниковым реконструкции «мураг», отсутствующей в исторических словарях русского языка, то в Словаре русских народных говоров для этого слова даны значения «спорыш», «травянистое место на берегу реки», также «мураги» – муравьи, бугры, ямы [Там же, с. 351]. Предложенное В. Г. Порфиридовым слово «пурт» зафиксировано в языке коми в значении «нож», в начале ХХ в. – в том же значении в вологодских и костромских говорах, а также в различных регионах Сибири, но в письменных памятниках XV– XVII вв. оно отсутствует [КРСл, 1948, с. 137; СРНГ, 1999, вып. 33, с. 137; СПЛСР XV– XVII вв., 2015, вып. 3].

Очевидные натяжки с восстановлением катойконима «муромец» заставили известного исследователя истории освоения Арктики Л. М. Свердлова обратиться к авторитетным специалистам в области палеографии и эпиграфики – Е. В. Ухановой и А. А. Медынцевой. Они подтвердили принципиальную невозможность восстановления слова «муромец», но не смогли дать своего варианта его прочтения. Исходя из этого Л. М. Свердлов, не будучи, по собственному признанию, специалистом в древнерусской палеографии и эпиграфике, пришел к опрометчивому выводу о неграмотности резчика и отнес сделанную им надпись к так называемым «ложным надписям», украшавшим бытовые изделия [Свердлов, 2002].

Думается, в рамках статьи нет нужды доказывать, что слухи о почти поголовной неграмотности народных масс в эпоху Московской Руси несколько преувеличены [Старков, 2008]. Трудночитаемая вязь – еще не повод считать надпись на ноже А декоративным узором, тем более, что ключ к ее правильному прочтению дала А. А. Медынцева, которая определила знак, читавшийся предыдущими издателями как буква «М», орнаментированным словораз-делителем.

Результаты исследования

Неудачи с прочтением надписей на ножах, очевидно, объясняются тем, что они читались по неточно выполненным прорисовкам (в эпиграфике нет ничего более субъективного, чем прорисовка надписи, представляющая ее восприятие, часто ошибочное, автором публикации), поэтому для уточнения прочтений было выполнено объективное документирование методом бесконтактного трехмерного моделирования 2 . Для этого каждый из ножей был сфотографирован со всех ракурсов с расстояния 20–25 см, всего было сделано 630–650 фотоснимков для каждого объекта по замкнутой схеме расположения камер. На основе макрофотоснимков фотограмметрическим способом были построены размерные текстурированные трехмерные полигональные модели с детальностью (размером единичного полигона модели) 0,03 мм (что соответствует ≈ 110 тыс. полигонов на квадратный сфнтиметр модели). Для удобства работы исследователей эти модели были преобразованы в веб-формат, обеспечи- вающий возможность удаленного доступа посредством сети Интернет без применения специализированного программного обеспечения 3. Кроме того, трехмерные полигональные модели рукояток ножей были преобразованы проецированием в цилиндрической проекции, т. е. «развернуты» на плоскость, что позволило исследователям охватить всю надпись взглядом без вращения модели. Рендеры (растровые изображения) этих «разверток» позволили без особых затруднений дать побуквенное прочтение надписей на рукоятках ножей в комплексе с анализом палеографических особенностей литер.

Этот метод позволил, в отличие от предыдущих издателей, пытавшихся прочитать надписи на ножах «в целом», дать их побуквенное прочтение в комплексе с анализом палеографических особенностей литер.

а

б

Рис. 5. Прорисовка надписи: а – нож А (РГМАА, № 0-3729); б – нож Б (РГМАА. № 0-3730)

Fig. 5 . The picture if the writings: a – knife A (RSMAA, no. 0-3729); b – knife B (RSMAA, № 0-3730)

Обратимся к надписи на ноже А (рис. 5, а ). Первая буква ее первого слова четко читается как А , вторая – как К , далее следует лигатура, составленная из букв ^К . Слово завершает вторая лигатура, которую я рассматриваю как нм, поскольку обе буквы объединяет общая средняя мачта, на левом же конце верхней перекладины последней буквы заметна каплевидная насечка, отличающая ее от буквы л в обоих случаях, что в итоге дает личное имя «лклкиы». После словоразделителя первая буква ясно читается как г с каплевидной насечкой на конце верхней перекладины, расположенной между усиками второй буквы, ^ с ромбовидной петлей. Третья буква вполне определенно читается как р с дугообразной мачтой и округлой петлей, расположенной ниже верхнего конца мачты. Четвертая буква читается как и , пятая – как и . Ее наклонная перекладина оформлена в виде растительного побега

Авдеев А. Г. и др. Новое прочтение надписей на рукоятях владельческих ножей 143 с отходящими отростками, верхняя перекладина имеет каплевидное утолщение на конце, а правая мачта первой буквы следующего слова объединяет буквы (ДЛ в лигатуру. Тогда и в этом случае мы с уверенностью можем прочитать личное имя « ». Отсутствие лигатуры последней буквы этого слова с первой буквой слова «ЛКЛКИЫ» позволяет заключить, что знак, определяемый А. А. Медынцевой как словоразделитель, действительно отмечает начало фразы, которую следует читать как Г^ИЫ ЛКЛКИЫ- В итоге складываются два вполне осмысленных имени в родительном притяжательном, указывающих на владельца ножа. При этом словоразделитель теряет предложенную предыдущими издателями М-образность, которые присоединили к нему вертикальные мачты букв Ы и Г. На деле словоразделитель изображен в виде вертикальной линии, к которой в верхней части присоединены две пересекающиеся дуги, в местах пересечения образующие два косых креста. Верхняя дуга при этом соединяет словоразделитель с границей эпиграфического поля, а нижняя - с мачтами букв Ы и Г. Для дукта резчика характерны два явления, связанные с графической вариативностью: использование и-восьмеричного вместо i-десятичного перед гласными, мену J§ на 5, а также употребление Ы на конце слова вместо Д, типичные для деловой и бытовой письменности XVI-XVII вв. [Тарабасова, 1986, с. 26] Те же явления типичны и для лапидарных надписей Московской Руси.

Надпись на ноже Б (рис. 5, б) также выполнена в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Начертания букв аналогичны начертаниям букв на предыдущей надписи; сходны и декоративные элементы, украшающие рукояти обеих ножей, что говорит о том, что оба предмета сделаны и украшены одним человеком. Об этом же свидетельствуют особенности дукта резчика (о чем подробнее будет сказано ниже). Первый издатель надписи, В. В. Гейман, не смог полностью прочитать ее, отметив лишь, что в ней присутствует «какое-то производное слово от имени Иван» [Гейман, 1951, с. 143]. В. Г. Порфиридов читал данную часть надписи как «пурт Ивана» [Порфиридов, 1951, с. 268]. Хотя Е. В. Уханова и А. А. Медынцева не увидели смысла в наборе букв в данной надписи [Свердлов, 2002, с. 62]. Большую ее часть удалось прочесть А. К. Станюковичу. В надписи у обушка он угадал личное имя Г^ИЫ. По дукту и палеографическим особенностям начертание этого слова вплоть до мельчайших подробностей аналогично начертанию этого же слова в надписи на ноже А, включая оформление наклонной перекладины буквы Ы в виде растительного побега с отходящими отростками. Второе слово А. К. Станюкович угадал как имя отца в форме притяжательного прилагательного родительного падежа – НКЛНЛБ [Л ]. Оба слова отделены друг от друга вертикальной чертой-словоразделителем, и на 3П-модели хорошо видно, что для последней буквы в слове «ИКЛ-НЛК {Л}» резчик не рассчитал места и вырезал небольшую петлю на словоразделителе. Отметим следующие друг за другом две лигатуры - НК и ДИ и переход 0 в Д в первом заударном слоге, вполне допустимый в памятниках письменности XVI-XVII вв. [Тарабасова, 1986, с. 34]. При этом начертание буквы Д с горизонтальной верхней перекладиной, вертикальной правой мачтой, присоединенной к ее центру ромбовидной петлей и наклонной левой мачтой абсолютно идентично начертанию этой буквы в надписи на ноже А. В надписи, сделанной у обоймы-ограничителя, А. К. Станюкович верно прочитал контрактуру СИД с отсутствующим титлом. Следующее слово он определил как фамилию К0Р5Ы(Т?)6КЛ. Тем не менее, 3П-модель надписи на нижнем регистре ножа дает бесспорный вариант чтения. По ней видно, что к нижней ножке буквы К присоединена буква Д, вырезанная в виде ромба; нижние части букв 5и6 украшены серповидными завитками, что дает чтение фамильного прозвания как КЛР5Ы6БЛ. Таким образом, надпись на ноже Б читается следующим образом: |надпись у обушка ГОМ НБЛНЛБ {Л надпись у обоймы-ограничителя СИЛ КЛР5ЫСКЛ .

Надписи на обоих ножах выполнены одним резчиком. Они содержат имена, патронимик и фамилию (отфамильное прозвище) в притяжательном падеже, свидетельствующем, о принадлежности данных предметов одному человеку, который, возможно, и вырезáл эти надписи. Владелец ножей носил два имени – Гурий и Акакий, что не противоречит традициям имянаречения в Древней Руси. Пара имён Акакий – Гурий соответствует православному месяцеслову: память прп. Акакия, мученика Милитского, приходится на 28 июля, а память свв. ветхозаветных мучеников Елеазара священника и семи братьев Маккавеев, в число которых входил Гурий, – на 1 августа. Таким образом, владелец ножей по дню рождения был назван Акакием, а по дню крещения – Гурием. При этом последнее владелец ножа считал «основным» или публичным (с него начинается надпись на ноже Б ), а имя «Акакий», судя по надписи на ноже, также было публичным, но, скорее всего, молитвенным. Ближайшую аналогию мы находим в Житии Ивана Неронова: «герою» этого произведения «наречено бѣ <…> во святомъ крещенiи имя Гаврiилъ; по святомъ же крещенiи изволися отцу и матерѣ преименовати младенца Iоанномъ» [Субботин, 1874, с. 240, 250]. Иначе говоря, Иван Неронов был крещен в день Собора архангела Гавриила (26 марта), но родители стали именовать его Иваном по случившемуся три дня спустя дню памяти прп. Иоанна Лествичника (30 марта) [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, с. 109].

Фамильное прозвание отца Гурия, скорее всего, образовано от прозвища деда – Карзяй с вариантом Корзяй, если учесть, что первый слог в слове безударный. Данное прозвище не отражено в словарях древнерусских некалендарных имен [Тупиков, 2004; Веселовский, 1974], и его этимология неясна. Она может быть возведена к диалектному слову ‘карза’ – ‘чесалка для шерсти’ и семантически связанному с ним глаголу ‘карзать’, в различных диалектах обозначающему чесание волос, вычесывание шерсти, плохую стрижку, снятие древесной коры, использование грабель [СРНГ, 1977, вып. 13, с. 89]. Также возможна этимология данного прозвища через диалектное слово ‘кόрза’ / ‘корзá’ – ‘сварливый’, ‘рябой’ [Кюршунова, 2010, с. 249; СРНГ, 1978, вып. 14, с. 330]. В этой связи отметим, что в середине XVI в. в Двинском уезде зафиксировано личное некалендарное имя «Карза», свидетельствующее о наличии данного слова в языке Московской Руси [Народный именослов…, 2020, с. 115].

Заключение

Прочтение надписей на ножах, сделанное по 3D-модели, позволяет вслед за Л. М. Свердловым исключить сам факт существования Акакия Муромца / Акакия Мурага / Акакия Мур-манца, а также Ивана Муромца и восстановить подлинное имя морехода, погибшего на острове Фаддея Северном, возможно, возглавлявшего артель, – Гурия (крестильное имя) – Акакия (молитвенное? имя) Иванова сына Карзяева.

Вместе с тем дукт и палеографические особенности надписи показывают причастность Гурия-Акакия к книжной культуре и соответствующий уровень его грамотности. А это позволяет решительно отвергнуть расхожее мнение о чуть ли не поголовной безграмотности населения Московской Руси, тем более что наличие среди таймырских находок компасов и компасных солнечных часов a silentio позволяет предполагать, что участникам экспедиции были хорошо знакомы арабские цифры и латинские литеры [Данилевский, 1951, с. 62].

Тем не менее, за недостатком данных нельзя с полной уверенностью говорить о том, что он возглавлял столь трагически закончившееся предприятие, равно как и невозможно утверждать, что Гурий-Акакий оказался «первооткрывателем западной части моря Лаптевых и от- резка побережья п-ва Таймыр» [Чайковский, 2015, с. 90–93]. Во всяком случае восстановленное имя владельца ножей указывает вектор дальнейших поисков.

Что же касается датировки надписей на ножах, то их верхнюю хронологическую границу дает комплекс монет, найденных среди вещей мореходов на о. Фаддей Северный, младшие из которых датируются 1615–1617 гг. [Спасский, 1951, с. 112–129; Свердлов, 1998, с. 77–83]. Однако изготовление ножей, безусловно, должно быть отнесено к более раннему времени. На конец XVI – начало XVII в. указывают также найденные в комплексе нюрнбергские счетные жетоны. Что же касается личных вещей участников экспедиции, в первую очередь перстней, то они имеют широкий временной диапазон бытования, и их датировка определяется временем всего комплекса. Так, единственный перстень-печать с круглым щитком и вырезанной на нем аббревиатурой «ТЕН» или «ТЕИ» относится к типу эпиграфических перстней с изречениями, отдельными словами и аббревиатурами, которые бытовали на протяжении конца XV – начала XVIII в. К раннему виду этих изделий его позволяют отнести форма щитка и способ нанесения надписи [Станюкович, Авдеев, 2007, с. 45]. Палеографические признаки букв – трехмачтовое Т с укороченной левой мачтой и якорное Е – не являются безусловными элементами, на основании которых возможно уточнение датировки.

К сожалению, палеографические признаки вязи, встречающейся на эпиграфических памятниках второй трети XVI – первой четверти XVII в. практически не разработаны, а аналогии начертаниям букв можно найти в надписях первой трети XVI в. [Николаева, 1971, с. 192– 193, табл. 81]. Учитывая особенности дукта резчика, можно предполагать, что надписи на ножах были сделаны в пределах конца XVI – начала XVII в. и попали в слой уже после гибели мореходов в конце 10-х – начале 20-х гг. XVII в. Наиболее важным итогом исследования мы считаем установление точного имени одного из погибших мореходов – Гурия-Акакия Иванова Корзяева, владельца двух подписных ножей.

Список литературы Новое прочтение надписей на рукоятях владельческих ножей, найденных на берегу залива Симса

- Авдеев А. Г., Свойский Ю. М. Методы документирования эпиграфических памятников Московской Руси в рамках Свода русских надписей (С1Я) // Вопросы эпиграфики / Отв. ред. А. Г. Авдеев. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2019. Вып. 10. С. 229-260.

- Алексеев А. Н. Первые русские поселения ХУ11-ХУ111 вв. на северо-востоке Якутии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. 152 с.

- Арктика - мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей. Полярная энциклопедия школьника / Науч. ред. и сост. В. И. Магидович. М.: Северные просторы, 2001. 283 с.

- Башмурина Н. И. Описание историко-археологических находок на острове Фаддея и на берегу залива Симса // ИРАМ. Л.; М.: Изд-во Севморпути, 1951. С. 215-248.

- Белов М. И. По следам полярных экспедиций. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 144 с.

- Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея. М.: Наука, 1981. Ч. 2: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев ХУ1-ХУ11 вв. 152 с.

- Булатов В. Русский Север. Архангельск: Изд-во Полярного гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 1998. Кн. 2: Встречь солнца (ХУ-ХУ11 вв.). 352 с.

- Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М.: Наука, 1974. 380 с.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея - первый русский город в Сибирском Заполярье (по материалам раскопок 2001-2004 гг.). Нефтеюганск; Екатеринбург: Баско, 2007. 320 с.

- Визе В. Ю. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей ХУ11-Х1Х вв.: Биографический словарь. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. 72 с.

- Гейман В. В. Надписи на ножах // ИРАМ. Л.; М.: Изд-во Севморпути, 1951. С. 141-144.

- Данилевский В. В. Русские навигационные приборы первой четверти XVII века // ИРАМ. Л.; М. Изд-во Севморпути, 1951. С. 53-62.

- Деревянко А. П. Ожившие древности. Рассказы археолога. М.: Молодая гвардия, 1986. 239 с.

- Забелин И. М. Встречи, которых не было. М.: Мысль, 1966. 325 с.

- Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели - исследователи морей и океанов. М.: Географ-гиз, 1954. 474 с.

- ИРАМ - Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века. Археологические находки на острове Фаддея и на берегу залива Симса / Отв. ред. А. П. Окладников. Л.; М.: Изд-во Севморпути, 1951.

- КРСл - Коми-русский словарь / Отв. ред. А. И. Подорова. Сыктывкар: Коми гос. изд-во, 1948. Вып. 1. 296 с.

- Косой А. И. На восточном побережье Таймырского полуострова: опыт Восточно-Таймырской экспедиции Гидрографического управления Главсевморпути. М.: Главсевморпуть, 1944. 159 с.

- Кублицкий Г. По морям и океанам. Рассказы о путешествиях и открытиях. М.: Учпедгиз, 1957. 326 с.

- Кюршунова И. А. Словарь некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных прозваний Северо-Западной Руси XV-XVИ вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 672 с.

- Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. М. Просвещение, 1983. Т. 2: Великие географические открытия (конец XV - середина XVII в.). 399 с.

- Народный именослов Русского Севера XV-XVИ вв. Происхождение имен (прозвищ), отчеств, названий деревень / Сост. А. В. Кузнецов. Вологда: ВОУНБ, 2020. 398 с.

- Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV - первой четверти XVI в. // Археология СССР. М.: Наука, 1971. 193 с. (САИ. Вып. Е1-49)

- Обручев С. В. Таинственные истории. М.: Мысль, 1973. 108 с.

- Окладников А. П. Русские мореходы XVII века на берегах Таймыра. М.; Л.: Изд-во Севморпути, 1948. 157 с.

- Окладников А. П., Пинхенсон Д. М. Значение находок у восточного побережья Таймыра // ИРАМ. Л.; М.: Изд-во Севморпути, 1951. С. 205-211.

- Порфиридов Н. Г. Надписи на ножах русских мореходов XVII века // СА. 1958. № 2. С. 267269.

- Свердлов Л. М. Монеты Таймырского клада - ключ к тайне русской арктической экспедиции начала XVII века // Нумизматический сборник. М.: Стрелец, 1998. Ч. 13: Новейшие исследования в области нумизматики. С. 77-83. (Тр. ГИМ. Вып. 98)

- Свердлов Л. М. Таймырская загадка. М., 2001. 147 с.

- Свердлов Л. М. Знаменитый мореход или поручик Киже в Арктике? // Природа. 2002. № 4. С.61-64.

- СлРЯ XI-XVII вв. - Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1982. Вып. 9.

- СПЛСР XV-XVII вв. - Словарь промысловой лексики Северной Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. Вып. 2.

- СРНГ - Словарь русских народных говоров. СПб.: Наука, 1977. Вып. 13; 1978. Вып. 14; 1982. Вып. 18; 1999. Вып. 33.

- Спасский И. Г. Денежная казна // ИРАМ. Л.; М.: Изд-во Севморпути, 1951. С. 112-129.

- Стамборовский Н. Отважный мореход Акакий Мурманец // Наш край: охрана окружающей среды. Красноярская краевая газета. 2014. № 38. 18 сент. С. 18.

- Станюкович А. К., Авдеев А. Г. Неизвестные памятники русской сфрагистики. Прикладные печати-матрицы XIII-XVIII веков из частных собраний. М.: Группа ИскателИ, 2007. 190 с.

- Старков В. Ф. Тексты и надписи из мест удаленных промыслов поморов // Вопросы эпиграфики / Отв. ред. А. Г. Авдеев. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2008. Вып. 2. С. 200-215.

- Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М.: Братское слово, 1874. Т. 1, ч. 1: О лицах, судившихся на соборе 1666-1667 года. 491 с.

- Тарабасова Н. И. Явления вариативности в языке московской деловой письменности XVII в. М.: Наука, 1986. 163 с.

- Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен / Вступ. ст. и подгот. текста В. М. Воробьёва. М.: Русский путь, 2004. 904 с.

- Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 344 с.

- Чайковский Ю. В. Мысы Ледовитого напоминают. М.: КМК, 2015. 400 с.