Новые аспекты в профилактике алиментарной железодефицитной анемии поросят

Автор: Рогалева Е.В., Семененко М.П., Абрамов А.А., Кузьминова Е.В., Семененко К.А.

Статья в выпуске: 2 т.254, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования профилактической эффективности нового поликомпонентного препарата тиононтрит-S при алиментарной железодефицитной анемией поросят. Установлено, что назначение препарата в дозе 0,5 г/кг массы тела один раз в день в течение 21 дня превентирует заболеваемость, обуславливая эффективность на уровне 96 %. Его назначение обеспечивает увеличение гемоглобина (на 22,7 %) и сывороточного железа (на 45,9 %), а также стабилизирует уровень индикаторных ферментов печени, обуславливая высокую сохранность, развитие и рост молодняка.

Алиментарная железодефицитная анемия, поросята, профилактика, тиононтрит-s

Короткий адрес: https://sciup.org/142238111

IDR: 142238111 | УДК: 619:577.2:615.356:636.4.084.1 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_254_223

Текст научной статьи Новые аспекты в профилактике алиментарной железодефицитной анемии поросят

В условиях активного импортозамещения к современному животноводству предъявляются повышенные требования, диктующие увеличение выпуска качественной продукции, что возможно при максимальном использовании генетических возможностей организма животных на базе наиболее эффективных научнообоснованных и сбалансированных кормовых рационов [1, 2, 11].

Однако использование высококонцентрированных кормов хоть и способствует быстрому росту и набору живой массы, но и предопределяет значительную нагрузку на все органы, и в первую очередь печень, обуславливая развитие различных метаболических патологий. На этом фоне недостаток макро-и микроэлементов приводит к задержке реализации генетического потенциала, снижению развития, ослаблению общей резистентности и иммунореактивности, и как следствие, повышенной заболеваемости, падежу или выбраковке [10].

Значительное место среди микроэлементозов занимает алиментарная железодефицитная анемия молодняка свиней (Anemiaalimentaria) [3]. Эволюционно обусловленная склонность свиней в природных условиях в процессе своей жизнедеятельности потреблять мел, известняк, различные виды глин, мергель, ракушечник, торф и др. [4] в большинстве случаев позволяет профилактировать дефицит железа в организме, тогда как содержание животных на бетонных полах в промышленном свиноводстве является предрасполагающим фактором в возникновении у свиней данной патологии. Немаловажную роль в этиологическом аспекте заболевания играют такие факторы, как низкий запас железа в организме при рождении молодняка, недостаточное содержание данного элемента в молозиве и молоке, его низкая усвояемость из-за дефицита соляной кислоты в желудке, несовершенство в раннем возрасте кроветворной функции костного мозга, интенсивный рост, а также желудочнокишечные расстройства, нарушающие всасывание этого элемента в кишечнике [2, 11].

Патогенез заболевания включает анемический и сидеропенический синдромы. Анемический синдром сопровождается снижением концентрации гемоглобина и содержания эритроцитов, приводящего к развитию гипоксии гемического типа. Далее развивается сидеропенический синдром – комплекс симптомов, возникающих при дефиците железа непосредственно в тканях и проявляющийся дистрофическими изменениями кожи и слизистых, аллотриофагией, атрофическим гастритом и энтеритом, снижением иммунитета [6, 8].

Метаболизм железа в организме, как и патогенез железодефицитной анемии, тесно переплетены с функцией печени. Так, дефицит железа в большинстве случаев сопровождается развитием гепатолиенального синдрома, что характеризуется нарушением морфофункционального состояния печени и компенсаторным увеличением размеров селезенки. В свою очередь возникающие нарушения морфофункционального состояния печени еще больше усугубляют патологические сдвиги, возникающие при железодефицитной анемии:

– в печени снижается синтез ферритина – специфического белка, депонирующего железо;

– возрастает синтез провоспалительных цитокинов, ингибирующих метаболизм железа и образование эритропоэтина, и уменьшающих цикл жизни эритроцитов; помимо этого, провоспалительные цитокины катализируют выработку свободных радикалов, в частности оксида азота или супероксид-аниона, обуславливая прямое токсическое действие на эритрон и организм в целом;

– усиливается депрессия синтеза гема (комплекс железа Fe+2c протопорфирином), необходимого для образования цитохрома P 450 , что, в свою очередь, приводит к снижению активности железосодержащих ферментов и ингибированию детоксицирующей и антиоксидантной функции печени [7, 8, 9].

Таким образом, подход к лечению и профилактике железодефицитной анемии должен базироваться на разработке и применении комплексных препаратов, не только восполняющих дефицит железа в организме, но и нормализующих функцию печени.

Целью эксперимента явилась оценка применения поликомпонентного препарата тиононтрит-S для профилактики развития алиментарной железодефицитной анемии поросят, содержащего необходимый для процесса кроветворения структурный элемент – железо, а также оказывающего гепатопротекторное действие.

Согласно исследованиям ученых, эффективность профилактики и лечения железодефицитной анемии в значительной степени зависит от валентности железа. До 80% железа усваивается в двухвалентном состоянии в верхних отделах тонкого кишечника. Так, препараты двухвалентного железа абсорбируются энтероцитами тонкого кишечника быстрее, чем трехвалентного, при этом не требуется дополнительных затрат энергии, тогда как лекарственные средства, содержащие Fe3+ имеют меньшую способность к абсорбции и поступают из кишечника в кровь в результате активного всасывания. Характерной особенностью разработанного препарата является наличие в его составе ионов железа в легкоусвояемой двухвалентной форме, обуславливая при этом его высокую биодоступность [5].

Материал и методы исследований. С целью установления профилактического действия тиононтрита-S при алиментарном дефиците железа было отобрано 75 поросят (n=25, возраст 24-25 дней), сформированных в три группы – 2 опытные и контрольную. Животным первой опытной группы с комбикормами задавался тиононтрит-S ( Pulv. Thionontritum-S ) в дозе 0,5 г/кг массы тела один раз в день в течение 21 дня, поросятам второй группы в корма вводился официнальный препарат сравнения – железа закисного лактат ( Pulv. Ferrilactas ) в форме порошка из расчета 10 мг/кг массы тела. В третьей (контрольной) группе поросята находились только на основном рационе.

Период наблюдения включал ежедневный клинический осмотр состояния животных всех групп, учет сохранности поголовья и интенсивности роста, а также поедаемости задаваемых препаратов. Условия содержания поросят были идентичными (содержание безвыгульное, в групповых станках на керамзитобетонных полах с теплоизоляцией, с двух сторон станка для фиксированного содержания маток располагались отделения для поросят-сосунов).

При отсутствии характерной специфичности клинических проявлений сидеропении и анемического синдрома, критериями диагностики железодефицитной анемии могут служить лабораторные исследования. Для подтверждения диагноза в начале и конце опыта были проведены гематологические исследования, включающие определение содержания эритроцитов и гемоглобина, а также железа в сыворотке крови – показателя, коррелирующего с адекватностью проводимой профилактики и использующегося в качестве диагностического теста насыщения организма данным элементом.

Основными маркерами патологии печени служили такие показатели, как уровень аланин- и аспартатаминотрансферазы, концентрация общего билирубинаи общего белка.

Биохимические показатели сыворотки крови определялись на биохимическом анализаторе Vitalab Flexor Junior (Нидерланды): концентрация сывороточного железа – колороиметрическим методом с использованием ферризина, АлАТ и АсАТ – IFCC методом без пиридоксальфосфата, холестерин – CHOD-PAP методом, общий белок – колориметрического методом с пирогаллоловым красным. Гематологические показатели крови – на автоматическом гематологическом анализаторе для диагностики in vitro Mythic18 (Швейцария/Франция).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программного обеспечения фирмы Miсrosoft®. Для сравнения количественных признаков, применялся критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок. Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы (р) принимался равным 0,05, данные представлены как среднее ± ошибка среднего (М±m).

Результат исследований. На основании проведенных исследований установлено, что назначение тиононтрита-S и железа закисного лактата в неравнозначной степени превентировали развитие алиментарной железодефицитной анемии у опытных поросят. Клиническое проявление заболевания у поросят первой опытной группы по завершению опыта регистрировалось только у одного поросенка, во второй опытной группе клинические признаки анемии на фоне снижения содержания сывороточного железа и гемоглобина выявлялось у четырех животных. Эффективность назначения исследуемого препарата составила 96 % против 84 % назначения препарата-сравнения.

Клинический статус поросят обеих опытных групп характеризовался высокой скоростью роста, хорошим аппетитом, активностью. Видимые слизистые оболочки ротовой полости имели бледно-розовый цвет, функции желудочно-кишечного тракта нарушены не были. При этом поросята первой опытной группы несколько опережали в развитии своих сверстников из второй опытной группы, что подтверждалось более высокими показателями массы тела и среднесуточных приростов (Таблица 1).

Таблица 1 – Влияние препаратов на динамику массы тела и сохранность поросят (М±m; n=25)

|

Показатель |

Группа |

||

|

контроль |

1опытная, тиононтрит-S, 0,5г/кг |

2 опытная, железа закисного лактат, 10 мг/кг |

|

|

Масса тела поросенка в начале эксперимента, кг |

7,88±0,55 |

7,75±0,47 |

7,84±0,42 |

|

Масса тела поросенка к концу эксперимента, кг |

13,53±0,13 |

15,18±0,21* |

14,21±0,25 |

|

Среднесуточный прирост, г |

269,0±1,73 |

353,8±2,61* |

303,3±1,97 |

|

В % к контролю |

100 |

131,5 |

112,8 |

|

Профилактическая эффективность, % |

– |

96 |

84 |

Примечание: * – степень достоверности Р≤0,05 по отношению к контролю

Так, средние весовые значения поросят первой группы составили 15,18±0,21* кг против второй опытной группы (14,21±0,25 кг) и контроля

(13,53±0,13 кг). Среднесуточный прирост массы тела животных первой группы был достоверно (Р≤0,05) выше значений поросят второй группы на 16,7 % и 31,5 % относительно контрольных аналогов.

В контрольной группе клинические признаки заболевания, такие как снижение активности и аппетита, бледность и сухость слизистых оболочек ротовой полости и эпителия, истончение эпидермиса, потеря тургора кожи, диарейный синдром (у более 40 % животных) начали проявляться к 12-14 дню эксперимента у 64 % поросят (16 голов). Во избежание дальнейшего заболевания и возможного падежа 15 животным с 14 дня опыта начали проводить лечение по схеме, принятой в хозяйстве (парентерально раствор ферроглюкина-75 в дозе 0,75–1,25 мл/кг массы тела, двукратно с интервалом 10 дней), 10 поросят остались в опыте.

К концу исследования данные симптомы у всех контрольных животных осложнились развитием анемического (со снижением концентрации гемоглобина на 15,6 % и содержания эритроцитов на 8,4 %) и сидеропенического синдромов (уменьшение сывороточного железа до

13,5±0,41 мкмоль/л), подтвержденные лабораторными исследованиями. Контрольные поросята значительно отставали в развитии, у них отмечалось слабое развитие мускулатуры, видимые слизистые оболочки были анемичными, кожные покровы сухими с пониженной эластичностью, у большинства животных – диарея и извращенный аппетит. К 19 дню опыта пало 2 поросенка.

Назначение тиононтрита-S поросятам оказало благоприятное влияние на гематологические и биохимические показатели крови, которые оказались достоверно более значимыми в восполнении запасов железа, содержания гемоглобина и уровня эритроцитов, а также в нормализации основных печеночных маркеров.

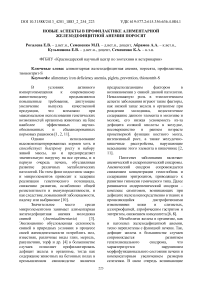

Содержание гемоглобина и количество эритроцитов в первой опытной группе в динамике повысилось на 22,7 % и 25,1 % соответственно, превысив значения контроля на 45,4 % и 36,6 % (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Влияние тиононтрита-S и железа закисного лактата на гематологические показатели поросят (n=10)

Использование железа закисного лактата не оказало такого значимого повышения показателей. Уровень гемоглобина от фоновых значений увеличился на 12,7 %, а эритроцитов – на 14,9 %.

Концентрация сывороточного железа у животных первой опытной группы достоверно увеличилась на 45,9 %, при этом различия с поросятами второй группы составили 16,2 %, контролем – 1,7 раза. Подобный фармакологический эффект тиононтрита-S обусловлен наличием в препарате биодоступной двухвалентной формы данного элемента.

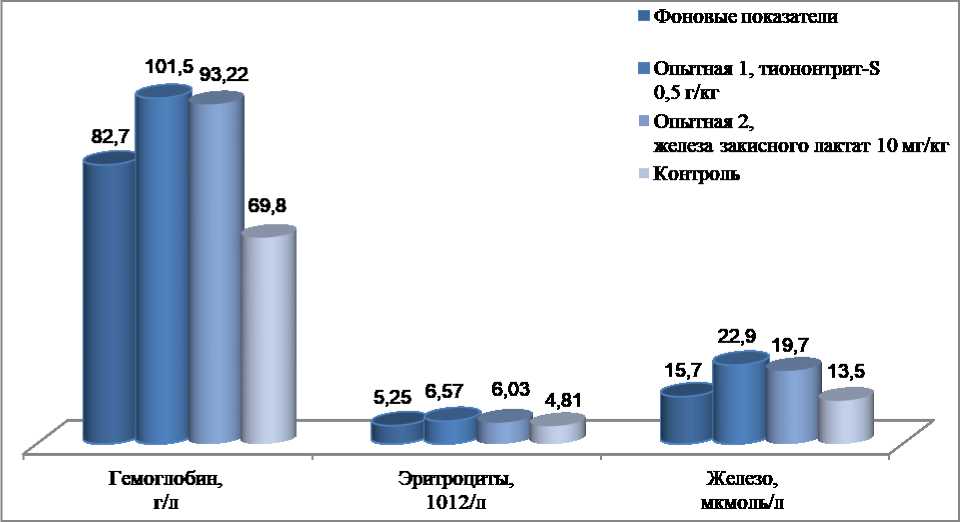

В ходе эксперимента установлено, что профилактическое назначение тиононтрита-S профилактировало развитие функциональных нарушений печени и обеспечивало стабилизацию уровня индикаторных ферментов, а также нормализовало содержание общего белка и общего билирубина (Рисунок 2), что свидетельствует о выраженном репаративном действии препарата на метаболические функции печени.

Рисунок 2 – Влияние тиононтрита-S и железа закисного лактата на биохимические показатели

крови поросят (n=10)

К концу экспериментального периода в первой опытной группе концентрация аланин- и аспартатаминотрансферазы была достоверно (Р≤0,05) ниже показателей группы препарата сравнения на 17,6 % и контроля – на 31,6 %, билирубина – на 19,5 и 27,9 % соответственно.

Положительное влияние тиононтрит-S оказал и на протеинсинтетическую функцию печени. Повышение уровня общего белка от фоновых значений в этой группе составило 15,3 %, превысив значения контрольных аналогов на 18,6 %.

Заключение. Таким образом, на основании проведенного эксперимента, установлено, что тиононтрит-S является эффективным средством профилактики заболеваемости (96 % эффективности) молодняка свиней железодефицитной анемией. Его назначение обеспечивает увеличение гемоглобина (на 22,7 %) и сывороточного железа (на 45,9 %), а также стабилизирует уровень индикаторных ферментов печени, обуславливая высокую сохранность, развитие и рост молодняка.

Резюме

В статье приведены результаты исследования профилактической эффективности нового поликомпонентного препарата тиононтрит-S при алиментарной железодефицитной анемией поросят. Установлено, что назначение препарата в дозе 0,5 г/кг массы тела один раз в день в течение 21 дня превентирует заболеваемость, обуславливая эффективность на уровне 96 %. Его назначение обеспечивает увеличение гемоглобина (на 22,7 %) и сывороточного железа (на 45,9 %), а также стабилизирует уровень индикаторных ферментов печени, обуславливая высокую сохранность, развитие и рост молодняка.

Список литературы Новые аспекты в профилактике алиментарной железодефицитной анемии поросят

- Батраков, А. Я. Профилактика алиментарной анемии у поросят / А. Я. Батраков, О. В. Травкин, Е. В. Яковлева // Ветеринария. – 2005. – № 12. – С. 44-47.

- Брылин, А. П. Сохранность новорожденных поросят / А. П. Брылин, A. B. Бойко, М. Н. Волкова // Ветеринария. – 2006. – № 3. – С. 12-15.

- Васильева, Т. М. Алгоритм диагностики и лечения железодефицитных состояний у детей / Т. М. Васильева, И. Н. Захарова, А. Л. Заплатников [и др.] // РМЖ. – 2018. – Т. 9 – С. 2-7.

- Дзагуров, Б. А. Цеолиты для подкормки / Б. А. Дзагуров // Птицеводство. – 2007. – № 2. – С. 17-19.

- Расулов, С. К. Железодефицитный микроэлементоз у детей: монография / С. К. Расулов, С. М. Бахрамов, Г. Т. Калменов, А. А. Бугланов. – Ташкент: Государственное научное издательство «Ўзбекистонмиллий энциклопедияси», 2010. – С. 7-10.

- Руководство по гематологии: в 3 т. / под ред. А. И. Воробьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Ньюдиамед, 2004. – С. 11-39.

- Серов, И. С. Современная лабораторная диагностика железодефицитной анемии / И. С. Серов, И. И. Блохина, В. Н. Шагина // Молодой ученый. – 2019. – № 30 (268). – С. 47-49.

- Сафонова, М. В. Анемия при хронических диффузных заболеваниях печени / М. В.Сафонова, И. В. Козлова, А. Г. Новосельцев // Казанский медицинский журнал, 2011. – № 6. – C. 883-887.

- Стуклов, Н. И. Железодефицитная анемия. Современная тактика диагностики и лечения, критерии эффективности терапии / Н. И. Стуклов, Е. Н. Семенова // Клиническая медицина, 2013. – № 12. – С. 61-67.

- Семененко, М. П. Некоторые биологические аспекты применения моренита в свиноводстве / М. П. Семененко // В сборнике: Совершенствование технологий производства и переработки продукции животноводства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции ГУ ВНИТИ и ППЖ Россельхозакадемии. – 2005. – С. 262-263.

- Тяпкина, Е. В. Нормализация полиэлементного дисбаланса минеральных веществ у молодняка свиней / Е. В.Тяпкина, М. П. Семененко, Е. В. Кузьминова, А. А. Абрамов // Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. – 2019. – Т. 8. – № 3. – С. 78-82.