Новые данные комплексных исследований памятников железоплавильного производства в долинах рек Куектанар и Тюргун (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., Панов В.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В настоящий момент памятники черной металлургии в долинах рек Куектанар и Тюргун, относящиеся к Чуйско-Курайскому металлургическому району Русского Алтая, представляют собой быстро разрушающиеся остатки железоплавильных печей; ниже устья р. Куектанар выявлено ранее неизвестное местонахождение печей, уже полностью разрушенных. Радиоуглеродное датирование фрагментов древесного угля из сыродутных горнов памятников Куэхтонар-1, -2, Тюргун-1 с применением сцинтилляционной технологии и ускорительной масс-спектрометрии показало, что топливом служили деревья, росшие в V-X вв. н.э. Разница до 300 лет и даже более в датах углей, использованных в процессе одной плавки, может быть следствием того, что образцы представляют собой разные по возрасту части взрослых лиственниц (Larix Sibirica Ledeb). По фрагментам необугленной коры в печи № 2 памятника Куэхтонар-1 впервые было установлено время последней плавки - между 655 и 765 гг. н.э. Анализ всех полученных радиоуглеродных дат позволяет сделать вывод о функционировании исследованных сыродутных горнов в период бытования древнетюркской культуры в Юго-Восточном Алтае. Близость железорудных месторождений и рудопроявлений, обилие древесной растительности послужили определяющим фактором активного развития номадами железоплавильного производства в рассматриваемом районе. Разрушение исследованных печей вследствие отступания берега Чуи позволило оценить среднюю скорость боковой эрозии берегового уступа, которая составила ок. 0,5 см/год с момента возведения печей.

Радиоуглеродное датирование, юго-восточный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145877

IDR: 145145877 | УДК: 903.054+551.89+902.652 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.090-099

Текст научной статьи Новые данные комплексных исследований памятников железоплавильного производства в долинах рек Куектанар и Тюргун (Юго-Восточный Алтай)

На основании проведенных в 1970-х гг. археометал-лургических и площадных археологических исследований в пределах высокогорной юго-восточной части Русского (Горного) Алтая Н.М. Зиняков выделил Чуйско-Курайский металлургический район [1988, с. 31], где было открыто 29 из 32 известных сегодня памятников черной металлургии Алтая и установлен самостоятельный кош-агачский тип сыродутных железоплавильных печей. Анализ сопутствующего инвентаря, а также типологическое сходство с горнами иных археологических культур второй половины I тыс. н.э. позволили предположительно датировать исследуемые сыродутные печи VI–X вв. н.э. [Там же, с. 51]. Несмотря на то что в предгорновых углублениях и заполнении многих печей отмечены фрагменты древесных углей, до недавнего времени была получена лишь одна радиоуглеродная дата для памятника Куэхтонар-2 – 1 775 ± 35 л.н. (СОАН-5040) [Гутак, Русанов, 2013], причем изучение долины Чуи в устье Ку-ектанара проводилось в рамках геологических изысканий. На основании этой некалиброванной даты был сделан вывод о функционировании печи в гунно-сарматскую эпоху. Обнаружение рядом с местом плавки обломков чешуйчатой разновидности гематита (спекулярита) позволило исследователям также выдвинуть предположение о добыче руды для железоплавильного производства в хр. Сайлюгем [Там же], т.е. на удалении ок. 100–150 км от устья Куектанара, на противоположном борту Чуйской впадины.

Нами в ходе геолого-геоморфологических исследований, направленных на реконструкцию перестройки гидросети Курайской и Чуйской впадин в позднем плейстоцене – голоцене [Агатова и др., 2016; Агатова, Непоп, Слюсаренко, 2017], в качестве хрономаркеров были изучены памятники черной металлургии в устье р. Куектанар (долина Чуи на участке между впадинами) и в долине р. Тюргун (западная часть Курайской впадины). Это описанные Н.М. Зиняковым Куэхто- нар-1, -2 и Тюргун-1 [1988, с. 36–37, 46–49]. В отличие от подъемного позднепалеолитического материала, в большинстве своем несущего следы переотложения [Агатова, Непоп, Слюсаренко, 2017], железоплавильные печи, сооруженные на речных террасах, являются памятниками in situ, что позволяет с их помощью оценить верхний возрастной предел формирования отложений и форм рельефа. Другой интересной самостоятельной проблемой является установление ближайших источников топлива и сырья для железоделательного производства.

В настоящей статье приводятся: 1) результаты радиоуглеродного датирования, в т.ч. с применением ускорительной масс-спектрометрии (УМС), фрагментов древесного угля из печей памятников Куэхто-нар-1, -2, Тюргун-1, а также определения видового состава древесной растительности, использовавшейся для углежжения; 2) оценка скорости отступания склонов речных террас после сооружения печей; 3) анализ возможных источников минерального сырья и топлива для организации железоплавильного производства в долинах Куектанара и Тюргуна.

Материалы и методы

Материалом для датирования послужили фрагменты коры и древесного угля из заполнения печей и обломков шлака. Радиоуглеродное датирование сцинтилляционным методом было проведено в центрах коллективного пользования «Геохронология кайнозоя», Новосибирск (СОАН), и «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии», Москва (ИГАН), по стандартной методике [Арсланов, 1987]. Определение остаточной активности углерода в обеих лабораториях выполнено на установке QUANTULUS-1220. Датирование с применением ускорительной масс-спектрометрии (УМС) было проведено в Университете Аризоны, США, пробоподго-товка – в ЦКП «Геохронология кайнозоя» (NSKA).

Для расчета возраста использован период полураспада 14С 5 570 лет. Калибровка радиоуглеродных дат проводилась в программе CALIB Rev 5.0 [Stuiver, Reimer, 1993] с использованием калибровочной базы IntCal09 [Reimer et al., 2009].

С целью получения материала для радиоуглеродного датирования в районе устья Куектанара в 2013 и 2014 гг. были обследованы памятники Куэхтонар-1 и -2 (детальное геоморфологическое описание данного района и положение памятников в рельефе см.: [Agatova et al., 2014; Агатова и др., 2016]).

Памятник Куэхтонар-1 (50º08´ с.ш., 88º18´ в.д., 1 721 м над ур. м.) расположен на правом восьмиметровом береговом обрыве Чуи выше устья Куектана-ра (рис. 1). В настоящее время представляет собой две печи, практически разрушенные вследствие отступания берега. На этом участке Чуя прорезает моренные крупновалунные суглинки (отложения Куектанарско-го ледника), перекрытые перевеваемыми с поверхности маломощными озерными песками – следами обвально-моренно-подпрудного палеоозера. Река делает здесь резкий поворот и интенсивно подмывает крутой правый берег. Судя по ряду неглубоких оврагов, врезанных в береговой уступ, печей могло быть и больше, однако уже в последней четверти прошлого века были зафиксированы только две из них [Зиняков, 1988, с. 46]. Грунт вокруг остатков печей прокален до красного цвета.

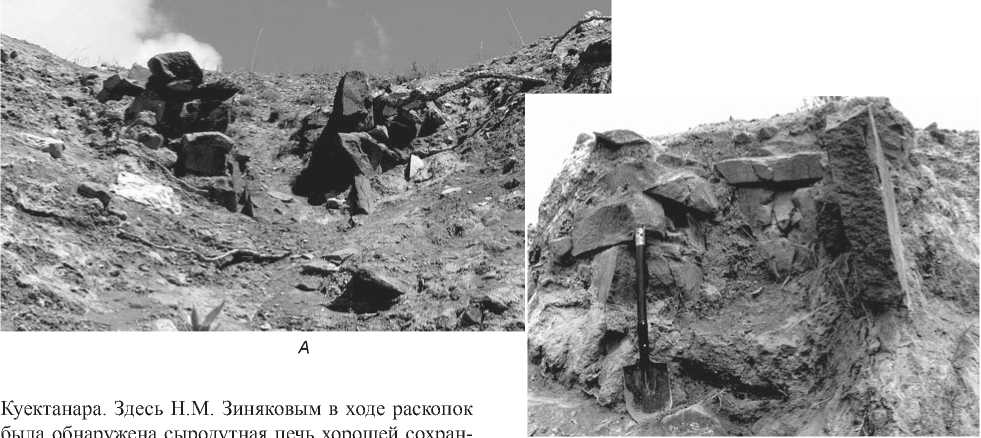

От верхней по течению сыродутной печи № 1 в 2013 г. сохранились лишь небольшие фрагменты боковых плит с остатками глиняной обмазки – футеровки. Пол из плоского камня толщиной 15 см (согласно описанию Н.М. Зинякова [Там же]) ко времени нашего посещения был уже полностью обрушен, как и задняя стенка (рис. 2, А ).

От нижней по течению печи № 2 сохранились задняя и примыкающие к ней фрагменты боковых плит, нависающие над обрывом (рис. 2, Б ). Полно стью утрачены не только предгорновое углубление и ведущий к нему от печи шлакоотводный канал, но и описанные Н.М. Зиняковым передняя стенка, которая состояла из двух поставленных вертикально под небольшим углом друг к другу каменных плит, часть боковых стен и пол из плоской плиты толщиной 6–10 см [Там же, с. 47]. Практически не сохранилось и трехслойное заполнение рабочей камеры, нижний слой которого состоял из смеси сыродутного шлака и древесных углей [Там же]. Тем не менее из-под основания задней плиты нами были извлечены кусочки несгоревшей коры, древесные угли, небольшие куски шлака и руды – гематита с кварцем (рис. 2, В ). Рентгеноспектральный микроанализ, выполненный А.В. Корсаковым (ИГМ СО РАН) на сканирующем микроскопе MIRA 3 LMU (Tescan) с системой микроанализа Inca Energy 450 XMax 80 (Oxford Instruments), показал, что в составе шлака преобладают железосодержащие минералы вюстит (FeO) и фаялит (Fe2SiO4) (подробнее о минералогии шлаков и особенностях металлургического процесса см.: [Agatova, Nepop, Korsakov, 2017]). Для нескольких фрагментов древесного угля В.С. Мыгланом (СФУ) и Н.И. Быковым (АГУ) определена порода – лиственница сибирская. Для извлеченного слоя мелких обломков древесных углей была получена радиоуглеродная дата 1 250 ± ± 65 л.н. (СОАН-9091), а с помощью УМС датирован кусочек несгоревшей коры хвойного дерева – 1 368 ± ± 42 л.н. (NSKA-00832).

Памятник Куэхтонар-2 (50º09´с.ш., 88º18´в.д., 1738 м над ур. м.) расположен на поверхности двухметровой правобережной террасы правого рукава

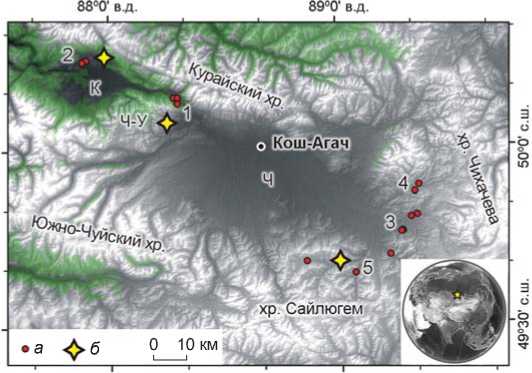

Рис. 1 . Участок долины Чуи между Чуйской и Курайской впадинами в районе устья р. Куектанар с указанием местоположения рассматриваемых памятников черной металлургии.

1 – Куэхтонар-1; 2 – Куэхтонар-2; 3 – ранее неизвестное местонахождение.

А

Куектанара. Здесь Н.М. Зиняковым в ходе раскопок

шая часть шахты печи была сооружена в яме глубиной ок. 150 см. Боковые и задняя стенки представляли собой плоские каменные плиты высотой ок. 80 см, а передняя была выложена небольшими кусками камня и имела отверстие внизу для выпуска шлака. Выше каменного основания шахта печи была сооружена из глины. Заполнение шахты состояло из 80-сантиметрового слоя обожженной земли и обломков глиняной обмазки, перекрывшего крупные куски шлака и древесного угля. Нами в 2014 г. при осмотре данного места, заросшего молодым лиственничником, была обнаружена полузаваленная яма с обожженными до красного цвета бортами. Сохранились лишь об-

В 0 3 cм

Рис. 2. Остатки железоплавильных печей № 1 ( А ), 2 ( Б ) памятника Куэхтонар-1 и фрагменты извлеченного из печи № 2 кричного железа ( В ).

ломки каменной кладки печи; сооруженная из глины верхняя часть шахты к моменту нашего посещения уже не существовала. Вокруг на поверхности было разбросано много крупных обломков шлака с включенными в него большими фрагментами древесного угля, иногда целыми головешками (рис. 3). Для получения железа сыродутным способом, как и в печи № 2 памятника Куэхтонар-1, использовались угли из древесины лиственницы (определения В.С. Мыгла-на и Н.И. Быкова). Они закладывались вместе с рудой в соотношении примерно 4 : 1. Для внутренней части одного из впаянных в шлак крупных фрагментов древесного угля с помощью УМС была получена радиоуглеродная дата 1 515 ± 33 л.н. (NSKA-00833).

Неизвестное ранее местонахождение печей (50º09´ с.ш., 88º17´ в.д., 1 730 м над ур. м.) обнаружено нами в ходе геолого-геоморфологических исследований района устья Куектанара. Ряд оврагов, на бортах которых в 2011 г. еще сохранялся обожженный до красного цвета грунт, расположен в бровке обрыва верхней 25-метровой правобережной террасы Чуи ниже устья Куектанара (см. рис. 1). Русло Чуи делает здесь резкий поворот, врезаясь в правый

Рис. 3. Шлак с крупными включениями древесного угля в месте расположения железоплавильной печи памятника Куэхтонар-2.

берег. В протяженном береговом обрыве обнажены (снизу вверх): коренные породы, третичные угленосные озерно-болотные отложения, крупновалунные моренные суглинки, озерные пески и суглинки, субаэральные (перевеянные озерные) пески с горизонтами палеопочв, нижняя из которых сформировалась не позднее 8 тыс. л.н. [Agatova et al., 2016]. До отступания и обрушения значительной части берегового уступа здесь, как и на местонахождении Куэхтонар-1, существовал целый ряд сыродутных печей. После их разрушения в местах расположения шахт и сформировались овраги.

В северо-западной части Курайской впадины в долине другого правого притока Чуи, р. Тюргун, в 2015 г. нами было обследовано с целью отбора образцов для радиоуглеродного датирования одно из двух известных здесь местонахождений сыродутных горнов [Зиняков, 1988, с. 36].

Памятник Тюргун-1 (50º15´ с.ш., 87º53´ в.д., 1 621 м над ур. м.) расположен на склоне правобережной террасы, подверженной оползанию. Точное количество железоплавильных печей вследствие разрушения берега не установлено, однако характер локализации большого количества обломков шлака позволил Н.М. Зинякову предположить функционирование здесь не менее трех печей [Там же]. В процессе раскопок он обнаружил одну печь подземно-надземной конструкции, в заполнении ее шахты, а также в пред-горновом углублении был зафиксирован шлак и древесный уголь. Выяснение времени последней плавки в наши задачи не входило, и раскопки нами не проводились. Тем не менее для установления верхнего возрастного предела формирования первой надпойменной террасы р. Тюргун (времени ее освоения в ходе железоплавильного производства) был датирован древесный уголь, включенный в один из крупных обломков шлака, усеивающих террасу, – 1 270 ± 70 л.н. (ИГАН-5012).

Обсуждение

Возраст печей. В ходе исследований металлургического производства Алтая в 1980-х гг., несмотря на многочисленность таких находок, как древесный уголь в шахтах печей и предгорновых углублениях, радиоуглеродное датирование не применялось, и вывод о возрасте памятников был сделан на основании типологических признаков печей и немногочисленных артефактов. Сыродутные горны Чуй-ско-Курайского металлургического района не имеют прямых аналогий на сопредельных территориях, тем не менее сравнение отдельных конструктивных элементов позволило Н.М. Зинякову [1988, с. 50–51, 74] провести некоторые параллели с памятниками VI–IX вв. н.э. Хакасско-Минусинской котловины [Сунчугашев, 1975, с. 93–100] и печами салтовского типа VIII–IX вв. н.э. [Афанасьев, Николаенко, 1982]. Кроме того, в заполнении рабочей камеры сыродутной печи № 2 памятника Куэхтонар-1 был обнаружен фрагмент венчика глиняного сосуда, украшенный в верхней части рядом ногтевидных вдавлений и ямок [Зиняков, 1988, с. 50–51]. Керамика с подобным орнаментом известна на Алтае в материалах VI–VII вв. н.э. могильника Кудыргэ [Гаврилова, 1965, с. 36], а также в комплексах VII–IX вв. н.э. [Степи…, 1981, с. 41]. Анализ этой информации позволил датировать все изученные горны Юго-Восточного Алтая VI–X вв. н.э. [Зиняков, 1988, с. 51].

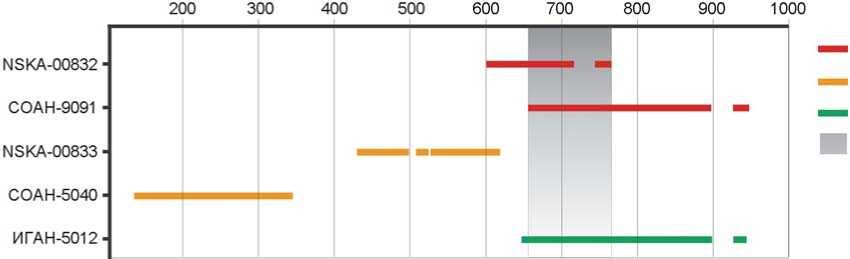

Полученные нами радиоуглеродные даты древесных углей из печей трех памятников – Куэхтонар-1, -2 и Тюргун-1 – после калибровки с доверительным интервалом 2σ попадают в промежуток времени V – первая половина X в. н.э. (см. таблицу , рис. 4). Очевидно, что даты углей в целом более ранние, чем время плавки, за счет собственного возраста древесины. Образцы из печей в устье Куектанара включали ок. 25 годичных колец каждый, и для углежжения были ис-

Радиоуглеродные даты

|

Археологический памятник |

Материал |

Лабораторный индекс |

Радиоуглеродный возраст |

Интервалы калиброванных значений (2σ), гг. н.э. |

|

Куэхтонар-1 |

Фрагмент коры |

NSKA-00832 |

1 368 ± 42 |

599–716, 743–765 |

|

Мелкие обломки древесного угля |

СОАН-9091 |

1 250 ± 65 |

655–897 и 925–944 * |

|

|

Куэхтонар-2 |

Фрагмент древесного угля |

NSKA-00833 |

1 515 ± 33 |

428–497, 506–523, 526–617 |

|

Обломки древесного угля ** |

СОАН-5040 |

1 775 ± 35 ** |

134–344 |

|

|

Тюргун-1 |

Древесный уголь |

ИГАН-5012 |

1 270 ± 70 |

644–897 и 925–943 |

Примечание. Даты с лабораторными индексами СОАН и ИГАН получены сцинтилляционным методом, с индексом NSKA – с применением УМС.

*Интервал, не являющийся валидным (объяснения в тексте).

**По: [Гутак, Русанов, 2013].

а б в г

Рис. 4. Калиброванные (2σ) радиоуглеродные даты углей из железоплавильных печей.

а – Куэхтонар-1; б – Куэхтонар-2; в – Тюргун-1; г – интервал, в течение которого произошла последняя плавка в печи № 2 памятника Куэхтонар-1.

пользованы деревья, прирост древесины которых уже стабилизировался, т.е. с большой долей уверенности можно говорить о том, что в данном случае это были деревья возрастом 100 лет и более. Лиственницы на рассматриваемом участке долины Чуи могут достигать возраста 400–450 лет (диаметр ствола таких деревьев оценить сложно, но, по данным В.С. Мыгла-на, в схожих современных ландшафтах он варьирует от 25 до 50 см). Таким образом, разница до 300 лет и даже более в датах углей может быть следствием того, что образцы представляют собой разные по возрасту части деревьев.

Угли из печи местонахождения Куэхтонар-2 оказались древнее, чем с памятников Куэхтонар-1 и Тюргун-1, – 428–617 гг. н.э. (см. таблицу, рис. 4). Еще более древняя дата углей с этого местонахождения была получена Я.М. Гутаком и Г.Г. Русановым [2013] – 1 775 ± 35 л.н. (СОАН-5040). После калибровки с доверительным интервалом 2σ она соотносится с периодом 134–344 гг. н.э. С учетом большого собственного возраста деревьев, заготавливавшихся для углежжения, ближе ко времени функционирования печи более поздняя из этих двух дат – 428–617 гг. н.э. Соответственно, мы считаем маловероятным сооружение печи памятника Куэхтонар-2 в гунно-сарматскую (хуннускую) эпоху (II в. до н.э. – первая половина V в. н.э.), как это предположили Я.М. Гутак и Г.Г. Русанов [Там же]. С большей вероятностью можно говорить о ее функционировании в древнетюркскую эпоху (V–VII вв. н.э.). Тем не менее, несмотря на статистически малое количество дат, разница между возрастными определениями углей с трех памятников (даже с учетом принадлежности проанализированных образцов к разным по возрасту частям деревьев) позволяет предполагать более раннее сооружение печи памятника Куэхто-нар-2 среди всех рассмотренных. Функционирование печей в долине Чуи выше и ниже устья Куектана-ра могло не пересекаться во времени, несмотря на то, что горны описанной конструкции исполь- зовались многократно – заполнение предгорнового углубления печи № 2 памятника Куэхтонар-1 состояло из семи слоев угля и шлака, разделенных прослойками прокаленного грунта [Зиняков, 1988, с. 48].

Калиброванная радиоуглеродная дата (NSKA-00832) необугленной коры хвойного дерева, фрагмент которой найден в печи № 2 памятника Куэхтонар-1, попадает в интервал 599–765 гг. н.э., т.е. VII– VIII вв. н.э. Данная находка уникальна. Возраст коры соответствует времени рубки дерева и с большой долей вероятности – времени последней плавки. Это однозначно указывает на то, что из двух интервалов калиброванных значений другой радиоуглеродной даты (СОАН-9091) углей из той же печи – 655–897 и 925–944 гг. н.э. – истинным является первый. Таким образом, даты NSKA-00832 и СОАН-9091 свидетельствуют о том, что последняя плавка была проведена между 655 и 765 г. н.э. (согласно интервалам калиброванных значений – с 655 по 716 г. либо с 743 по 765 г. н.э.), т.е. в середине VII – середине VIII в. н.э. (рис. 4). Точность радиоуглеродного анализа не позволяет сузить этот столетний интервал, однако полученные результаты уточняют типологическое датирование (по артефактам) и указывают на сооружение печи № 2 памятника Куэхтонар-1 в древнетюркскую эпоху. Несмотря на то что предметы кыргызской культуры были найдены в районе устья Куектанара в песчаных отложениях недалеко от этого памятника [Худяков, 1990], можно утверждать, что они не имеют отношения к железоплавильным печам на берегу Чуи.

Радиоуглеродная дата ИГАН-5012 фрагмента угля из шлака с памятника Тюргун-1 практически совпадает с датой СОАН-9091 памятника Куэхтонар-1. Результаты ее калибровки показывают два вероятностных интервала – 644–897 и 925–943 гг. н.э. (рис. 4). Однако, в отличие от памятника Куэхтонар-1, в данном случае у нас нет убедительного критерия выбора одного из них. Можно лишь предполагать, что печи и в устье Куектанара, и в долине Тюргуна, располо- женные на расстоянии более 30 км друг от друга, скорее всего, использовались в одно и то же время.

В целом единый тип печей всех трех изученных памятников указывает на их сооружение в течение одного культурного периода. Если же со времени построения наиболее древней печи ниже устья Куекта-нара (Куэхтонар-2) и произошла смена металлургов, то они полностью переняли предшествующие традиции возведения сыродутных горнов.

К настоящему времени опубликована серия радиоуглеродных дат памятников древнетюркской эпохи в бассейне Чуи [Кубарев Г.В., 2005, с. 139; Кубарев Г.В., Орлова, 2006]. Наиболее ранним является погребение кург. 10 могильника Уландрык I – 539–657 гг. н.э., что позволяет отнести его к кудыр-гинскому этапу (по классификации А.А. Гавриловой [1965, с. 58–61]), хотя по предметному комплексу оно разительно отличается от кудыргинских захоронений [Кубарев Г.В., Орлова, 2006, с. 140–141]. К началу эпохи принадлежат такие поминальные сооружения, как оградка на памятнике Кызыл-Шин (нижнее течение р. Чаган-Узун) – 407–645 гг. н.э. [Там же, с. 140] – и оградки с изваяниями из Апшиякты I (нижнее течение р. Чуя) – 429–652 гг. [Кубарев Г.В., 2017, с. 101]. К поздним древнетюркским памятникам относятся кург. 2 могильника Калбак-Таш (886–987 гг. н.э.), а также поминальные оградки в долине р. Юстыд (897–1 019 гг. н.э.) и на холме Дьер-Тобе (981– 1 029 гг. н.э.) [Кубарев Г.В., Орлова, 2006, с. 140].

Таким образом, даты углей из железоплавильных печей памятников Куэхтонар-1, -2 и Тюргун-1 полностью укладываются в исторический период бытования древнетюркской культуры в Юго-Восточном Алтае, определенный с использованием радиоуглеродного метода датирования.

Скорость отступания берега Чуи со времени сооружения печей. Реконструкции первоначальных размеров горнов и предгорновых пространств [Зиня-ков, 1988, с. 46–48], а также стадии разрушения памятников, зафиксированные на разных временных рубежах, позволяют оценить скорость отступания склонов террас, на которых были сооружены железоплавильные печи. В ходе исследования Н.М. Зи-няковым памятника Куэхтонар-1 длина сохранившейся части рабочей камеры печи № 1 достигала 80 см. Таким образом, отступание берега за почти полувековой период составило не менее 50 см. К моменту нашего обследования в 2013 г. сохранились лишь обращенные к склону фрагменты боковых стен (см. рис. 2, А ). Поскольку первоначальная длина печи, реконструируемая по обводам стенок камеры, могла достигать 130 см, а достаточно выдержанные размеры рабочего про странства перед печами данного типа ок. 5 м [Там же, с. 31–49], с момента ее сооружения склон отступил не менее чем на 6 м.

Предполагая близкий возраст расположенных в 50 м друг от друга печей № 1 и 2 и учитывая полученные нами данные о времени последней плавки в печи № 2 – 655–765 гг. н.э., среднюю скорость отступания берегового обрыва Чуи в этом месте за по следние ~1 500 лет можно оценить примерно в 0,5 см/год.

К моменту осмотра Н.М. Зиняковым печи № 2 длина ее рабочей камеры была 125 см, шлакоотводного канала – 55, частично сохранившегося пред-горнового углубления – 155 см. Таким образом, расстояние от ныне существующей задней стенки печи (см. рис. 2, Б ) до берегового обрыва составляло тогда ок. 335 см. На столько отступил склон в этом месте за не более чем полувековой промежуток времени. По всей видимости, обрушение крупного блока было вызвано нарушением связности склонового субстрата в результате врезки печи, шлакоотводного канала и предгорнового углубления. Не исключено, что интенсификации обрушения склона способствовали и проведенные Н.М. Зиняковым археологические раскопки. С учетом данных о времени последней плавки и достаточно выдержанных размерах печей и рабочего пространства перед ними примерная средняя скорость отступания берегового обрыва Чуи за последние ~1 500 лет, как и в случае с печью № 1, составляет ок. 0,5 см/год.

Несмотря на то что достоверно неизвестно, на каком расстоянии от бровки террасы находились печи, наша численная оценка дает общее представление о средней скорости отступания правого берега Чуи в районе памятника Куэхтонар-1 с момента его сооружения. В месте резкого поворота русла Чуи ниже по течению устья Куектанара она, по всей видимости, была еще выше – в настоящее время о положении здесь ряда печей можно судить только по оврагам со следами термического воздействия на склонах. Очевидно, что процесс отступания берегового обрыва не является равномерным во времени. Промежутки относительно стабильного состояния склона сменялись одномоментными отседаниями и обвалами крупных блоков субстрата, сложенного валунно-галечными моренными суглинками. Это привело к практически полному уничтожению памятников железоплавильного производства на береговом обрыве Чуи.

Возможные источники руды и топлива. Активному развитию железоделательного производства на территории Юго-Восточного Алтая способствовало благоприятное сочетание доступного рудного сырья и лесных ресурсов. В настоящее время вследствие аридизации климата в юго-восточном направлении лесная растительность в пределах субширотной Курайско-Чуйской системы межгорных впадин приурочена преимущественно к южному борту, причем в Курайской впадине она образует единый пояс, в за-

Рис. 5. Расположение железоплавильных печей, источников сырья и топлива на территории Чуйско-Ку-райской системы впадин и их горного обрамления. а – памятники железоплавильного производства: 1 – в устье Куектанара, 2 – в долине р. Тюргун, 3 – в долине р. Юстыд, 4 – в бассейне р. Бар-Бургазы, 5 – в бассейне р. Уландрык; б – обсуждаемые в статье железорудные месторождения и рудопроявления. Ч – Чуйская впадина, К – Курайская впадина, Ч-У – Чаган-Узунский массив. Зеленым цветом показана лесная растительность.

падной части Чуйской впадины имеет уже островное распространение, а в восточной отсутствует (рис. 5). Однако наличие огромного количества курганов с массивными погребальными сооружениями из древесины [Кубарев В.Д., 1987, 1991, Быков, Быкова, Слюсарен-ко, 2005; Кубарев В.Д., Шульга, 2007], а также гончарных и железоплавильных (причем самых крупных в Юго-Восточном Алтае!) печей в долинах Юстыда, Бар-Бургазы и Уландрыка [Зиняков, 1988, с. 38–42, 213–218; Кубарев В.Д., Журавлева, 1986], т.е. в ныне полностью лишенной леса восточной части Чуйской впадины, определенно указывает на былую залесен-ность этой территории, в т.ч. в VI–X вв. н.э. В целом усиление аридизации климата с сопутствующим изменением ареала лесной растительности в Чуйской котловине фиксируется в разных природных архивах именно в последние 1,5 тыс. лет [Agatova et al., 2014, 2016]. Поэтому мнение об устье Куектанара как о ближайшем к Сайлюгему месте, подходящем для железоплавильного производства по причине произрастания здесь достаточного количества леса [Гутак, Русанов, 2013], на наш взгляд, является весьма спорным. Оно не учитывает произошедшие изменения климата и ландшафтов и основано на отождествлении природных условий I тыс. н.э. с современными.

Скорее вс его, руда в устье Куектанара доставлялась из более близких мест, нежели месторождение Рудный Лог, расположенное на расстоянии ок. 100 км в юго-восточной части Чуйской впадины – в долине р. Большие Шибеты (рис. 5). Обнаруженные Н.М. Зиняковым непосредственно рядом с этим месторождением железоплавильные печи (памятники Бураты, Коч-Корбас) указывают не только на наличие необходимого количества топлива в восточной части Чуйской впадины во время их функционирования, но и на то, что древние металлурги располагали свое производство вблизи источников железных руд [Зиняков, 1988, с. 200, 210]. Гематитовые рудопроявления известны в районе пос. Курай, всего в 30–40 км от Куектанара, причем на правом берегу Чуи [Там же, с. 201]. Могли использоваться также местные гематитовые и сидеритовые руды, месторождения и рудопроявления которых зафиксированы недалеко от пос. Чаган-Узун – на восточном склоне Чаган-Узунского массива, разделяющего Чуйскую и Курайскую впадины. Они расположены на левом берегу Чуи, но гораздо ближе к «куек-танарскому металлургическому центру». В сентябре – первой половине октября уровень воды в Чуе сильно падает, что позволяет переходить ее вброд на лошадях и верблюдах. Замерзает река в октябре– ноябре; в январе–феврале лед наиболее крепкий, и при необходимости по нему можно было перемещать большие объемы руды, создавая запасы для плавок в теплое время года. Кроме того, для выплавки такого количества железа, которое удовлетворяло бы хозяйственные нужды кочевников, достаточно было не месторождения гематита, а рудопроявления, возможно располагавшегося еще ближе и впоследствии выработанного полностью.

Таким образом, сосредоточение большого количества печей в устье Куектанара было обусловлено не только произрастанием здесь необходимого количества леса (значительно, кстати, прореженного древними металлургами), но и близким расположением целого ряда месторождений и рудопроявлений (что, впрочем, не исключает доставку обогащенной руды, в т.ч. из Сайлюгема). Кроме того, в береговом уступе Чуи здесь вскрыты горизонты и линзы неогеновых бурых углей, которые также могли использоваться в качестве топлива. Схожее сочетание благоприятных условий привело к формированию в долине р. Тюр-гун еще одного крупного центра железоделательного производства.

Выводы

Результаты радиоуглеродного датирования древесного угля из сыродутных горнов памятников Ку-эхтонар-1, -2, Тюргун-1, относящихся к Чуйско-Курайскому металлургическому району Русского (Горного) Алтая, указывают на использование в качестве топлива леса, росшего в V–X вв. н.э. Сырьем для углежжения служила древесина лиственниц возрастом более 100 лет. Так как лиственницы в долине Чуи могут достигать возраста 400–450 лет, разница до 300 лет и даже более в датах образцов может являться следствием датирования разных по возрасту частей дерева.

Обнаружение фрагментов необугленной коры под задней стенкой печи № 2 памятника Куэхто-нар-1 позволило впервые установить время последней плавки – между 655 и 765 гг. н.э. Схожий возраст углей зафиксирован на объекте Тюргун-1. Наиболее ранним, даже с учетом собственного возраста деревьев, использовавшихся в качестве топлива, является памятник Куэхтонар-2. Тем не менее все исследованные горны однотипны, а даты углей из них полностью укладываются в исторический период бытования древнетюркской культуры в Юго-Восточном Алтае, определенный ранее с использованием радиоуглеродного метода датирования. Сосредоточение большого количества печей в устье Куектанара и долине р. Тюргун было обусловлено произрастанием здесь необходимого количества леса и близким расположением месторождений и рудопроявлений гематита.

Многие памятники древней металлургии Русского Алтая, в т.ч. такие известные, как железоплавильные печи в устье Куектанара, находятся на грани исчезновения или уже разрушены вследствие обваливания и оползания береговых уступов террас, на по-верхно сти которых они сооружены. Правый берег Чуи, где располагались сыродутные горны местонахождения Куэхтонар-1, со времени последней плавки отступил примерно на 6–7 м со средней скоростью ок. 0,5 см/год. В связи с неизбежным исчезновением этих памятников уже в недалеком будущем, им необходимо уделить более пристальное внимание в самое ближайшее время.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 0330-2016-0015); археологические исследования – за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036), геолого-геоморфологические, включая радиоуглеродное датирование, – при поддержке РФФИ (проект № 16-05-01035).

Авторы благодарны В.С. Мыглану (СФУ, Красноярск) и Н.И. Быкову (АГУ, Барнаул) за определения видового состава древесной растительности, использовавшейся для углежжения, и консультации, а также А.В. Корсакову (ИГМ СО РАН, Новосибирск) за определение минерального состава шлака.

Список литературы Новые данные комплексных исследований памятников железоплавильного производства в долинах рек Куектанар и Тюргун (Юго-Восточный Алтай)

- Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю. Археологические памятники как маркер перестройки гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай) в неоплейстоцене - голоцене: обобщение результатов исследований и палеогеографические реконструкции // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 45, № 1. - С. 25-35.

- Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., Мыглан В. С., Баринов В.В. Археологические памятники как маркер перестройки плейстоцен-голоценовой гидросистемы Курайской и Чуйской впадин Юго-Восточного Алтая: результаты геолого-геоморфологических и геоархеологических исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - Т. 44, № 4. - С. 26-34.

- Арсланов А.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. - Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1987. - 298 с.

- Афанасьев Г.Е., Николаенко А.Г. О САлтовском типе сыродутного горна // СА. - 1982. - № 2. - С. 168-175.

- Быков Н.Н., Быкова В. А., Слюсаренко И.Ю. Погребальные сооружения как источник по изучению лесопользования у пазырыкцев // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2005. - № 2. - С. 60-67.