Новые данные о хронологии энеолитических памятников Камы и Камско-Вятского междуречья

Автор: Лычагина Е.Л., Выборнов А.А., Кулькова М.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена введению в научный оборот результатов радиоуглеродного датирования памятников постнеолита - энеолита в бассейне рек Камы и Вятки. Под постнеолитом понимается переходный от неолита к энеолиту период. Авторами представлено 12 новых радиоуглеродных дат. Из них восемь относятся к новоильинской постнеолитической культуре. Все значения были получены по органике в керамике. Проведенное датирование позволило ограничить время существования новоильинской культуры в пределах 4300-3000 calBC. Часть дат, полученных по углю и органике в керамике в предыдущий период, были признаны невалидными по разным причинам (в первую очередь, из-за возможности попадания в образец более молодой органики). Для гаринской энеолитической культуры были получены две новые даты по органике в керамике. Оба значения хорошо вписываются в уже имеющуюся базу данных. Время существования гаринской культуры может быть определено в пределах 3400-1700 calBC. Результаты радиоуглеродного датирования позволили наметить границы раннего и позднего этапов культуры. Выделение этих этапов ранее было произведено на основе типологии жилищ, каменного инвентаря и керамики. Для борской группы памятников были получены две новые даты по нагару на керамике AMS-способом. Обе даты оказались сильно удревненными и не могут считаться валидными. Хронологические рамки борской культуры по-прежнему рассматриваются в пределах 3000-2500 calBC. Проблема удревнения части дат, полученных по нагару на керамике, должна решаться совместными усилиями археологов и специалистов по радиоуглеродному анализу.

Энеолит, кама, камско-вятское междуречье, новоильинская культура, гаринская культура, борский тип, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147246468

IDR: 147246468 | УДК: 902.903 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-5-18

Текст научной статьи Новые данные о хронологии энеолитических памятников Камы и Камско-Вятского междуречья

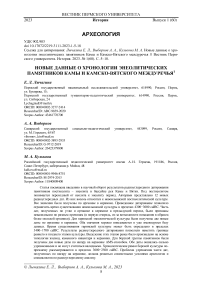

Основными районами исследования являлись бассейн верхней и средней Камы в пределах Пермского края, а также Камско-Вятское междуречье в пределах Республики Удмуртия и Кировской области (рис. 1).

Интенсивное изучение памятников посленеолитического времени в этом регионе позволило О. Н. Бадеру выделить материалы новоильинского, гаринского и борского типов [ Бадер , 1961 а , с. 181-196; Бадер , 1961 b , с. 264-271]. Новоильинские («флажковые» или гагарские) комплексы были помещены автором на основе типологии вслед за гаринскими, предшествуя борским. Временные границы при отсутствии радиоуглеродных дат определялись от начала ХХ в. до н.э. до XII в. до н.э. [ Бадер , 1963, с. 25–40].

Новый импульс в изучении энеолитических древностей Камско-Вятского междуречья связан с раскопками начала 1980-х гг. [ Гусенцова , 1980, с. 70–95; Наговицин , 1983, с. 4–18; Выборнов , Овчинникова , 1981, с. 37-51; Мельничук , 2011, с. 22-36]. Одни исследователи, опираясь на типологию и поштыковое залегание материалов в серии жилищ, поддержали концепцию О. Н. Бадера [ Выборнов , 1984 а , с. 13-15; Выборнов , 1984 b , с. 50-63], другие предложили иной вариант периодизации [ Наговицин , 1984, с. 89–123]. Были получены и первые радиоуглеродные даты. И если для материалов гаринской культуры дата 3350 лет ВС вполне согласовывалась с археологическими представлениями о периодизации энеолита, то дата для новоильинской – 2200 лет ВС вызывала ряд вопросов о ее валидности [Там же].

Опираясь на полученные данные, исследователи обосновали новые представления о периодизации и хронологии постнеолитических комплексов. Новоильинская культура признавалась более ранней, чем гаринская. По мнению А. Ф. Мельничука, в первой половине IV тыс. до н.э. на ее основе складывается борская группа, а гаринские древности распространяются с середины IV тыс. до н.э. Л. А. Наговицын также относил новоильинские материалы к догаринскому времени, а для последних предлагал хроноинтервал второй половины IV – первой половины III тыс. до н.э. [ Мельничук , 1990, с. 97-104; Наговицын , 1990, с. 82-96; Наговицин , 1993, с. 59-76].

В начале 2000-х гг. исследователи вновь обратились к проблематике энеолитической поры интересуемого региона как в связи с изучением новых памятников, так и с началом датирования материалов поселений по органике в керамике [ Лычагина , Выборнов , 2009, с. 33-36; Мельничук , 2009, с. 14-17; Выборнов , Лычагина и др., 2019, с. 34-47]. Но и этого было явно недостаточно не только с точки зрения количества дат, но и в связи с особенностями методики датировки по органике в керамике. Возникали вполне правомерные вопросы относительно происхождения органических материалов, содержавшихся в керамике, которую применяли для анализа. Поэтому работа по получению новых дат и верификации ранее полученных значений была продолжена. Целями данной статьи являются ввод в научный оборот результатов новой серии датирования материалов эпохи раннего металла Камы и Камско-Вятского междуречья и их критический анализ.

Kotei'nich

Nytva

Izhevsk

Chaykovskiy oshkar-Ola

Nizhnekamsk

$ S3 EGA

Almetyevsk

Katav-tvanovsk

Naberezhnyye

-—Xhelny’"'

ZeKnoddsIc „ * Kazan

Рис. 1. Карта района исследований: 1 – Чашкинское озеро I; 2 – Чашкинское озеро IIIа; 3 –

Чашкинское озеро IX; 4 – Бор I; 5 – Бор V; 6 – Боровое озеро II; 7 – Боровое озеро III; 8 – Боровое озеро IV; 9 – Боровое озеро VI; 10 – Заюрчим I; 11 – Новоильинское III; 12 – Усть-Очёр I; 13 – Бойцовская II; 14 – Гагарское II; 15 – Гагарское III; 16 – Красное Плотбище; 17 – Непряха IV; 18 – Сауз II; 19 – Кочуровское IV; 20 – Среднее Шадбегово I; 21 – Усть-Курьинское

Материалы и методы исследования

В ходе проведенной работы было получено 12 новых дат (табл. 1–3). Из них 10 по органике в керамике в Изотопном центре Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. Герцена и два по нагару на керамике в Лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН.

Для новоильинской культуры было получено восемь новых дат по органике в керамике для таких памятников, как: Боровое озеро II и Боровое озеро III в устье р. Чусовой, Усть-Очер I и Бойцовская II в Среднем Прикамье, Среднее Шадбегово I, Кочуровское IV и Усть-Курьинское в Камско-Вятском междуречье (см. рис. 1, табл. 1).

Для гаринской культуры были получены две новых даты по органике в керамике для стоянок Чашкинское озеро IIIа и Чашкинское озеро IX, расположенных в Верхнем Прикамье (см. рис. 1, табл. 2).

Для борской группы памятников были получены две новых даты по нагару на керамике с таких памятников, как Боровое озеро IV и Боровое озеро VI (см. рис. 1, табл. 3).

Датирование маленьких по весу органических образцов, к которым можно отнести пищевой нагар на стенках сосудов, было проведено с помощью ускорительной масс-спектрометрии (УМС-датирование). Такая техника была использована для датирования нагара на керамических фрагментах борской культуры (см. табл. 3). Предварительно образец обрабатывался 3%-й соляной кислотой (HCl) для удаления древних карбонатных загрязнений, затем 1%-й щелочью (NaOH) для удаления молодых гумусовых остатков и после этого снова соляной кислотой (метод ABA – acid-base-acid protocol). После графитизации образцы измерялись с помощью техники ускорительной масс-спектрометрии (УМС).

После предварительной обработки из образцов выделили CO 2 . Образцы были помещены в трубку из кварцевого стекла длиной 350 мм и внешним диаметром 9 мм, содержащую 500 мг CuO. Затем из трубки откачали воздух до образования вакуума и запаяли до длины трубки 300 мм. Трубка нагревалась до температуры 900 о С в течение 2 часов, для того чтобы полностью перевести весь углерод в СО 2 . Полученный СО 2 был очищен криогенно в вакуумной линии и восстановлен до графита на катализаторе из пудры чистого железа, около 2 мг в присутствии водорода. Графитовые пробы были помещены в алюминиевую мишень для УМС- 14 С-датирования.

Датирование большей части образцов было проведено радиометрическим способом по органике, выделенной из фрагментов глиняной посуды [ Мельничук , 2009, с. 14–17; Лычагина , 2011, с. 17–21]. Эта методика подробно описана в ряде работ [ Ковалюх , Скрипкин , 2007, с. 120– 126; Кулькова , 2014, с. 115–122]. Для датирования керамики радиометрическим способом отбираются образцы керамики не менее 100 г, содержащие углерод 1-3 %. Предварительная пробо-подготовка образцов включала обработку измельченных фрагментов керамики в 1%-й плавиковой кислоте (HF) и в 3%-й соляной кислоте (HCl) для удаления карбонатов и части силикатного вещества. Образцы после предварительной обработки высушивались и смешивались с диоксидом марганца в специальном стальном реакторе с титановым стаканчиком. В процессе «вакуумного пиролиза» происходит разложение органической составляющей керамики в виде углекислого газа, пары которого соединяются с литием, образуя карбид лития. Бензол синтезируется при разложении карбида лития, образуя ацетилен, который затем полимеризуется с образованием бензола на ванадиевом катализаторе. Измерения активности радиоуглерода проводилось с использованием низкофонового сцинтилляционного счетчика Quantulus 1220.

В нескольких публикациях приводились многочисленные примеры приемлемости такой методики радиоуглеродного анализа [ Выборнов , Лычагина и др., 2019, с. 34–47; Лычагина и др., 2021, с. 35–48; Выборнов , Кулькова , 2021, с. 34–46]. Например, на стоянке хвалынской культуры Карахудук в Северном Прикаспии даты по органике из керамики 5950±80 ВР (Ki-14912) и 5820±80 (Ki-14911) совпадают со значениями, полученными по костям животных 5900±100 ВР (SPb-2365) и 5854±60 BP (SPb-2338) [ Выборнов , Косинцев и др., 2019, с. 362, табл. 3, 10–14]. Для прикаспийской культуры стоянки Орошаемое в Нижнем Поволжье дата по органике из керамики 5890±120 ВР (SPb-1729) соответствует значению, полученному УМС-способом по кости овцы 5806±26 BP UGAMS-23059 [Там же, табл. 3, 4, 6]. На неолитической стоянке Алгай в степном Поволжье дата по органике из керамики соответствует 6540±110 ВР (SPb-2726), а по костям животных - 6654±80 BP (SPb-1509) [ Выборнов , Кулькова , 2021, с. 36, табл. 1, 21–22]. Для средневолжской культуры на стоянке Калмыковка значение по керамике 5950±120 ВР (SPb-1759) совпало с датой по кости – 5989±70 BP (SPb-1876) [Там же, табл. 1, 32–33]. В Прикамье для камской культуры получена дата по органике из керамики стоянки Муллино 6170±80 ВР (Ki-15639) и УМС-способом по рогу - 6126±30 BP (Hela-4225) [Там же, табл. 1, 46, 48]. Таким образом, можно констатировать возможность получения с помощью данной методики вполне достоверных результатов для датирования артефактов эпох неолита – энеолита.

Калибровка радиоуглеродных дат и расчет распределения суммарной даты, полученных для каждой из культур, были выполнены с помощью программы OxCal 4.4 [ Reimer et al., 2020].

Обсуждение результатов

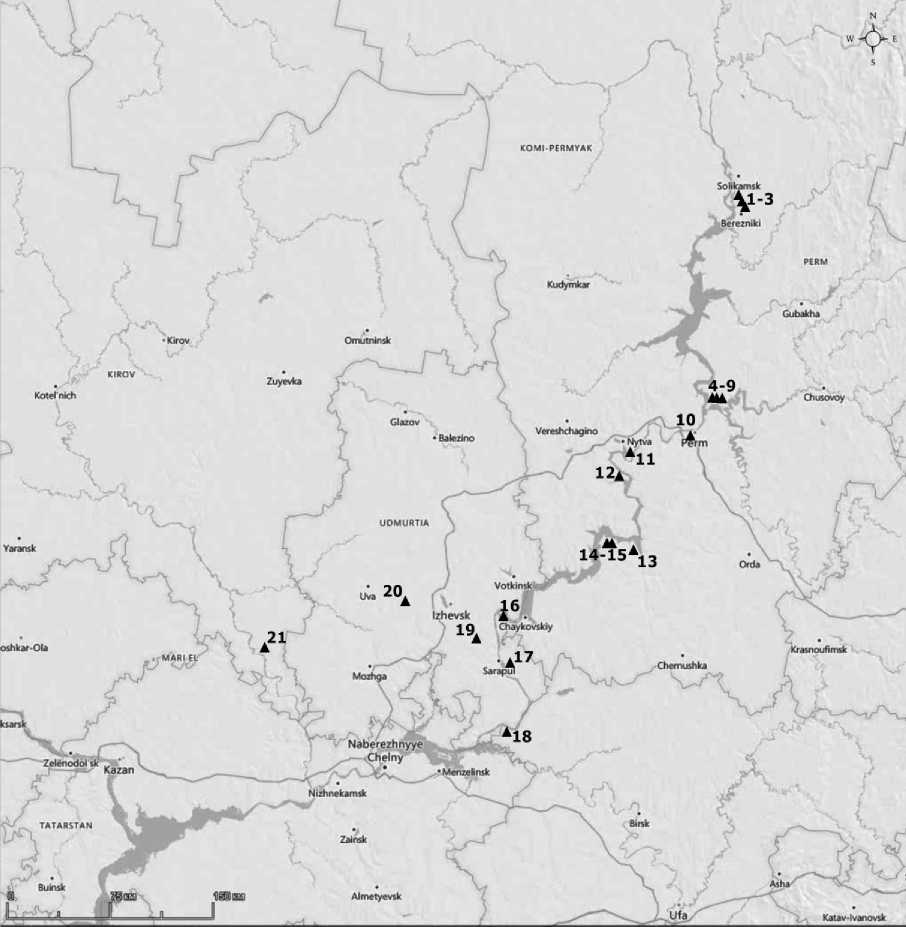

Новоильинская культура. На сегодняшний день для новоильинской культуры получена 21 дата с 13 памятников по различным органогенным материалам с преобладанием дат по органике в керамике (см. табл. 1, рис. 2).

Для выявления степени валидности дат сначала сравним между собой значения, полученные для одного памятника по одному и тому же материалу, но в разных радиоуглеродных лабораториях. В данном случае речь пойдет о поселении Кочуровское IV (см. табл. 1, 8 – 11 ). Даты, полученные в изотопном центре РГПУ им. Герцена оказались на порядок древнее, чем значения, сделанные в Киевской лаборатории. Причин этого может быть несколько: 1) несовершенство методики, особенно на ранних этапах ее применения; 2) при датировании в Изотопном центре РГПУ произошло удревнение из-за наличия более древней органики в органических растворах или исходном пластичном сырье. Примеры удревнения дат по органике в керамике известны для ряда стоянок лёвшинского этапа камской культуры [ Лычагина , 2018, с. 87– 96]. Но нельзя исключать и иные трактовки. Имеются случаи (например, для елшанской культуры), когда даты по органике в керамике были значительно моложе, чем археологический возраст памятника [ Андреев , Выборнов , 2017, с. 188-189, табл. 1]. Это может объясняться условиями залегания образцов в отложениях на памятнике, их длительным пребыванием во влажной, насыщенной гумусом среде в период половодий. Отметим только, что даты, полученные в Санкт-Петербургской лаборатории в большей степени, отвечают современным представлениям о хронологической позиции памятников новоильинской культуры. Похожая ситуация наблюдалась и при датировании органики в керамике со стоянки Сауз II (см. табл. 1, 6 – 7 ).

Таблица 1

Радиоуглеродные датировки памятников новоильинской культуры

|

№ п/п |

Стоянка |

Лаб. индекс |

Дата ВР |

Дата ВС |

Материал |

|

1 |

Гагарское III |

Кі – 16644 |

5280±90 |

2 σ 4340–3940 |

Керамика |

|

2 |

Гагарское III |

Poz – 52652 |

4910±40 |

2 σ 3771–3640 |

Нагар |

|

3 |

Чашкинское озеро I |

Кі – 15618 |

5230±90 |

2 σ 4350–3800 |

Керамика |

|

4 |

Чашкинское озеро I |

Кі – 15619 |

5140±90 |

2 σ 4250–3700 |

Керамика |

|

5 |

Боровое озеро II |

SPb-2936 |

5220±70 |

2 σ 4243–3937 |

Керамика |

|

6 |

Сауз II |

SPb-943 |

5157±150 |

2 σ 4350–3650 |

Керамика |

|

7 |

Сауз II |

Кi – 15071 |

3980±90 |

2σ 2900–2200 |

Керамика |

|

8 |

Кочуровское IV |

SPb-2948 |

5134±65 |

2 σ 4066–3761 |

Керамика |

|

9 |

Кочуровское IV |

SPb – 2953 |

4820±80 |

2 σ 3767–3486 |

Керамика |

|

10 |

Кочуровское IV |

Ki-14787 |

3940±70 |

2 σ 2620–2200 |

Керамика |

|

11 |

Кочуровское IV |

Ki-14788 |

3860±70 |

2 σ 2500–2130 |

Керамика |

|

12 |

Боровое озеро III |

SPb-2938 |

4816±100 |

2 σ 3798–3366 |

Керамика |

|

13 |

Красное Плотбище |

Кі – 16846 |

4730±90 |

2 σ 3750–3300 |

Керамика |

|

14 |

Среднее Шадбегово I |

SPb_2728 |

4685±70 |

2 σ 3639–3350 |

Керамика |

|

15 |

Среднее Шадбегово I |

Lе – 1925-26 |

3710±40 |

2 σ 2210–2010 |

Уголь |

|

16 |

Бойцовская II |

SPb-2939 |

4635±40 |

2 σ 3521–3347 |

Керамика |

|

17 |

Усть-Очер I |

SPb-2937 |

4479±80 |

2σ 3365–2924 |

Керамика |

|

18 |

Гагарское II |

Кі – 16851 |

4460±80 |

2 σ 3360–2910 |

Керамика |

|

19 |

Усть-Курьинское |

SPb-2946 |

4465±70 |

2 σ 3354–3002 |

Керамика |

|

20 |

Усть-Курьинское |

Le – 5006 |

3510±290 |

2 σ 2270–1450 |

Уголь |

|

21 |

Заюрчим I |

Le – 8886 |

4015±55 |

2σ 2900–2300 |

Уголь |

Нельзя не отметить наличие хронологического разрыва между двумя новыми датами по органике в керамике с Кочуровского IV поселения (см. табл. 1, 8–9). Они разнятся в пределах хронологического интервала бытования новоильинских древностей. Причину можно объяснить различиями в технологии изготовления посуды на данном памятнике. Половина ее сделана из илистой глины, а вторая часть - из глины. Есть и другие признаки (в частности, примесь шамота), которые позволили специалистам предполагать неоднородность населения на стоянке [Ересько, 2017, с. 211-216]. Нам представляется, что вполне приемлем вариант трактовки технологических особенностей и хронологическими различиями. Неоднократное посещение родственным населением одного и того же местоположения хорошо известно специалистам не только в энеолите.

Calibrated date (caIBC/calAD)

Рис. 2. Результаты калиброванных значений дат памятников новильинской культуры

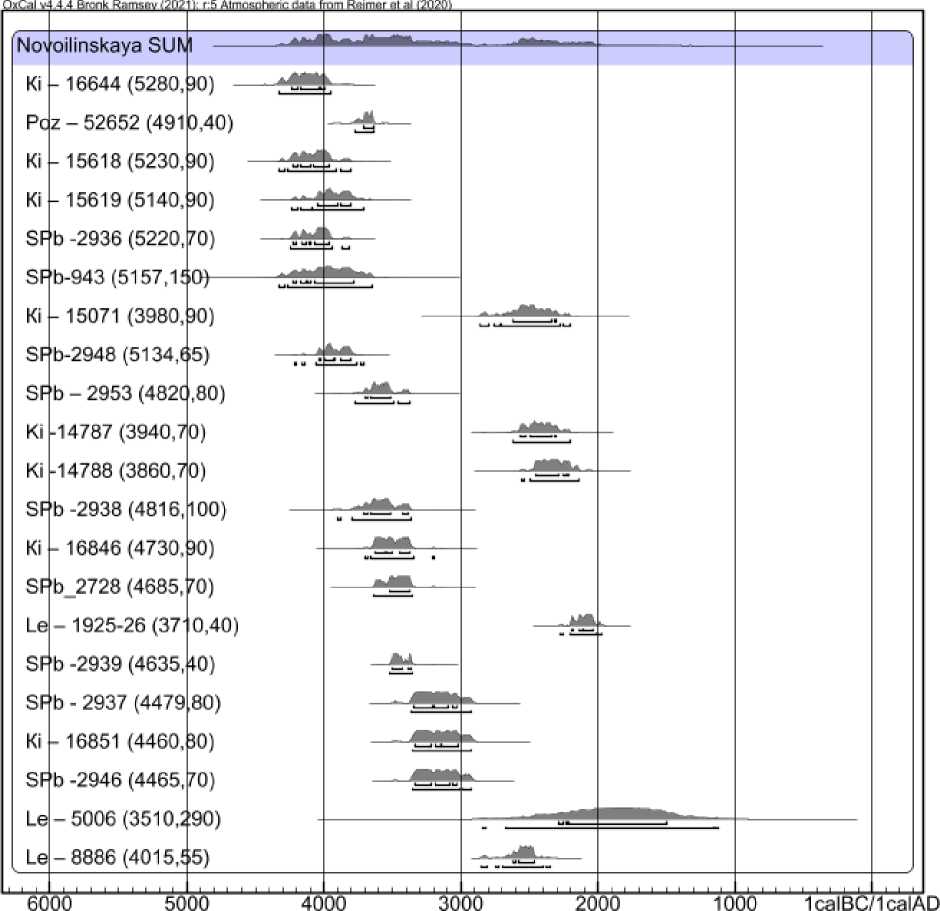

При сравнении значений, полученных по углю и органике в керамике с одного памятника (Среднее Шадбегово I, Усть-Курьинское), отмечена следующая тенденция: даты по углю моложе значений по органике в керамике (см. табл. 1, 14 -15, 19- 20). Можно предположить искажение первых из-за попадания в образец более молодой органики. Но нельзя и исключать удревнение вторых из-за наличия более древней органики в органических растворах, которые использовались при изготовлении посуды, о чем уже говорилось выше. В пользу первого предположения говорит то, что поселение Усть-Курьинское является многослойным памятником и на нем присутствуют комплексы более позднего времени. Сама же керамика, подвергавшаяся анализу, имеет на поверхности пустоты от выгоревшей органической примеси и штриховку зубчатым штампом на внутренней поверхности – признаки, в большей мере характерные для гаринской культуры (см. рис. 3). Поэтому данный керамический комплекс может рассматриваться как финальный в развитии новоильинских древностей.

Рис. 3. Керамика новоильинской культуры поселения Усть-Курьинское, использовавшаяся для проведения радиоуглеродного анализа

В этом отношении более надежными выглядят даты по нагару и органике в керамике, полученные для стоянки Гагарская III (см. табл. 1, 1 – 2 ). Хотя дата по органике и оказалась древнее даты по нагару, но разница между ними не столь существенна.

Значения, полученные по органике в керамике со стоянок Боровое озеро II, Боровое озеро III, Бойцовская II (см. табл. 1, 5, 12 , 16 ), в целом соответствуют датам по другим памятникам и дополняют имеющуюся базу данных. Результаты датирования по органике в керамике со стоянки Усть-Очёр I (см. табл. 1, 17 ) близки уже упоминавшемуся значению для поселения Усть-Курьинское и стыкуются с датировками памятников гаринской культуры.

При рассмотрении графика суммированных значений выделяется период с 4300 до 3000 cal BC, который, на наш взгляд, отражает время существования новоильинской культуры и может считаться валидным (см. рис. 2).

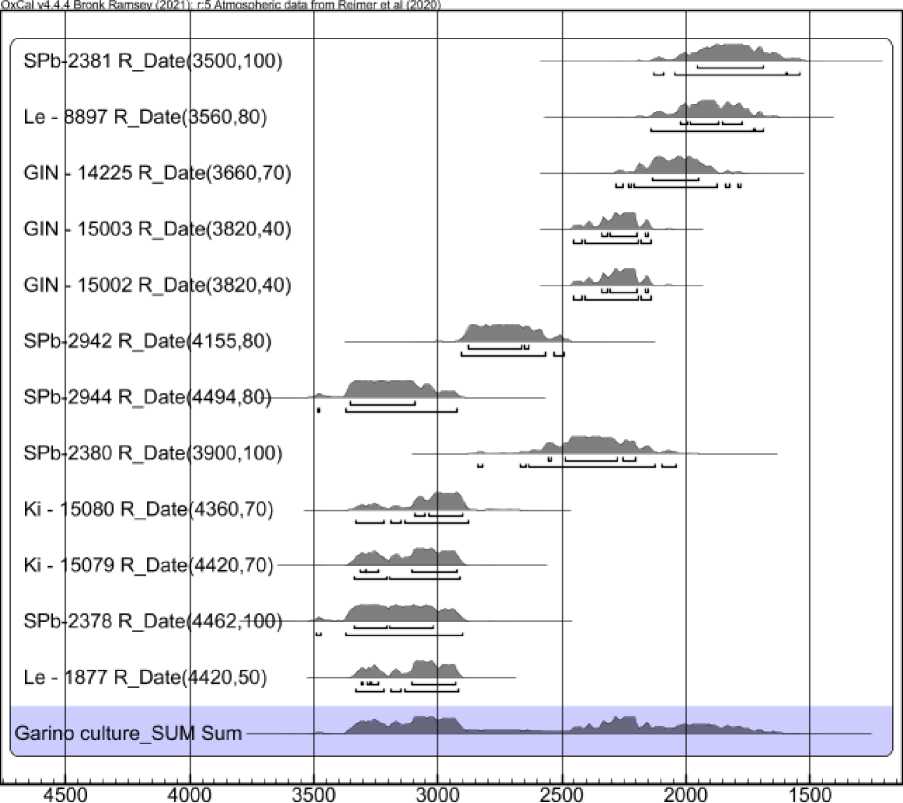

Гаринская культура. Для гаринской культуры получено 12 радиоуглеродных дат с восьми памятников, расположенных в разных частях региона (см. рис. 1). В качестве материала для датирования использовались органика, содержащаяся в керамике, – 7 и уголь с поселений – 5 (см. табл. 2, рис. 4).

Таблица 2

|

№ п/п |

Стоянка |

Лаб. индекс |

Дата ВР |

Дата ВС |

Материал |

|

1 |

Непряха IV |

Lе - 1877 |

4420±50 |

2 σ 3350–2900 |

Уголь |

|

2 |

Бор I |

SPb-2378 |

4462±100 |

2 σ 3490–2901 |

Керамика |

|

3 |

Боровое озеро II |

Ki - 15079 |

4420±70 |

2 σ 3340–2900 |

Керамика |

|

4 |

Боровое озеро III |

Ki - 15080 |

4360±70 |

2 σ 3340–2870 |

Керамика |

|

5 |

Бор I |

SPb-2380 |

3900±100 |

2 σ 2637–2121 |

Керамика |

|

6 |

Чашкинское озеро IX |

SPb-2944 |

4494±80 |

2 σ 3484–2925 |

Керамика |

|

7 |

Чашкинское озеро IIIа |

SPb-2942 |

4155±80 |

2 σ 2904–2496 |

Керамика |

|

8 |

Чашкинское озеро IIIа |

GIN - 15002 |

3820 ±40 |

2 σ 2370–2190 |

Уголь |

|

9 |

Чашкинское озеро IIIа |

GIN - 15003 |

3820 ±40 |

2 σ 2370–2190 |

Уголь |

|

10 |

Новоильинское III |

GIN - 14225 |

3660±70 |

2 σ 2300–1750 |

Уголь |

|

11 |

Новоильинское III |

Le - 8897 |

3560±80 |

2 σ 2140–1690 |

Уголь |

|

12 |

Красное Плотбище |

SPb-2381 |

3500±100 |

2 σ 2061–1608 |

Керамика |

Радиоуглеродное датирование памятников гаринской культуры

Для стоянки Чашкинское озеро IIIа имеются значения как по углю 3820 ±40 (GIN – 15002), так и по органике в керамике 4155±80 (SPb-2942) (см. табл. 2, 7 – 9 ). Дата по органике в керамике оказалась несколько древнее, чем полученная по углю. Это может быть связано в том числе и с омоложением даты по углю из-за попадания в образец более молодой органики в условиях песчаных грунтов. Можно было бы предположить, что органика в керамике удревня-ет даты. Но последовательность полученных значений соответствует типологии посуды от более ранних к более поздним сосудам.

Дата, полученная по органике в керамике со стоянки Чашкинское озеро IX (4494±80, SPb-2944), маркирует начальный этап появления гаринских древностей в регионе и соотносится со значениями, полученными для таких памятников, как Непряха IV, Бор I, Боровое озеро II (см. табл. 2).

Суммированный график показывает возможность выделения раннего этапа гаринской культуры в пределах 3400–2900 cal BC и позднего в пределах 2500–1700 cal BC (см. рис. 4). Наличие двух этапов в гаринской культуре подтверждается и различиями в типологии керамической посуды, в каменном инвентаре и в приемах домостроительства [ Лычагина , 2013, с. 88–92].

Calibrated date (calBC)

Рис. 4. Результаты калиброванных значений дат памятников гаринской культуры

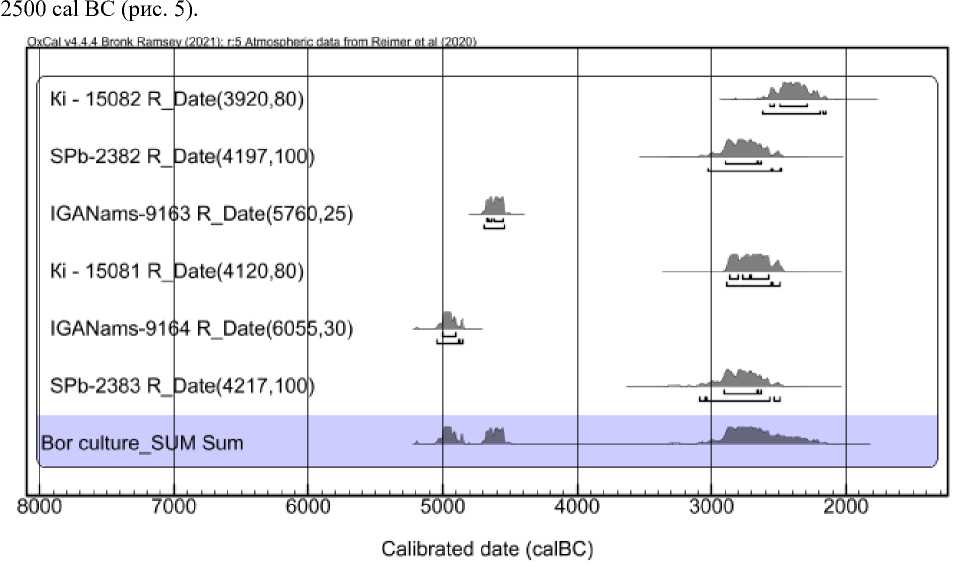

Борский тип памятников. Для четырех памятников борского типа есть всего шесть дат, из них четыре – по органике в керамике, две – по нагару на сосудах (см. рис. 1, 5–6 , 6, табл. 3).

Радиоуглеродное датирование памятников борской культуры

Таблица 3

|

№ п/п |

Стоянка |

Лаб. индекс |

Дата ВР |

Дата ВС |

Материал |

|

1 |

Боровое озеро VI |

SPb-2383 |

4217±100 |

2 σ 3036–2562 |

Керамика |

|

2 |

Боровое озеро VI |

IGANams- |

6055±30 |

2 σ 5041–4881 |

Нагар |

|

3 |

Боровое озеро IV |

Кі - 15081 |

4120±80 |

2 σ 2890–2480 |

Керамика |

|

4 |

Боровое озеро IV |

IGANams- |

5760±25 |

2 σ 4696–4539 |

Нагар |

|

5 |

Бор V |

SPb-2382 |

4197±100 |

2 σ 3022–2550 |

Керамика |

|

6 |

Бор III |

Кі - 15082 |

3920±80 |

2 σ 2620–2190 |

Керамика |

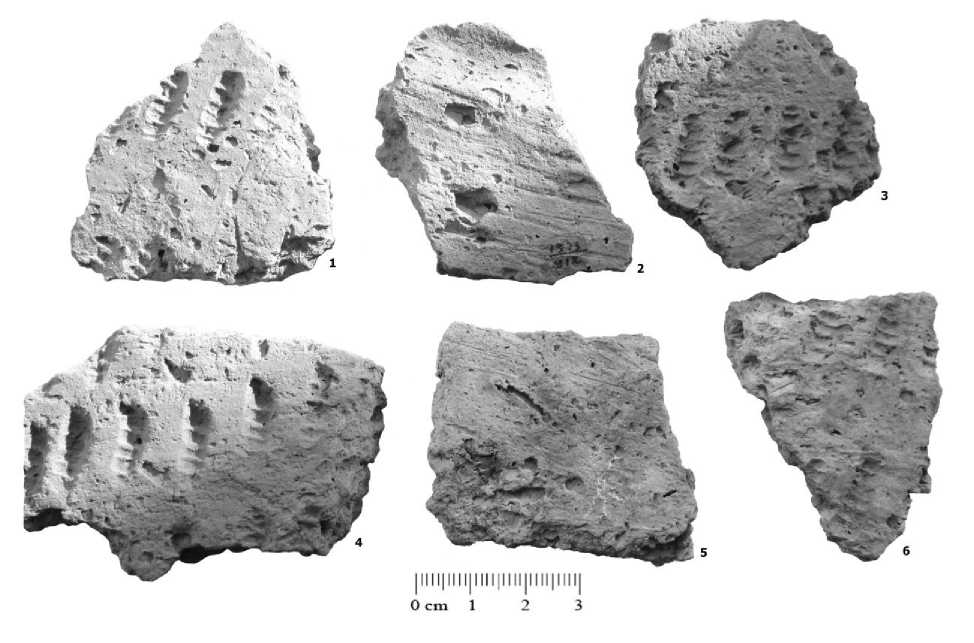

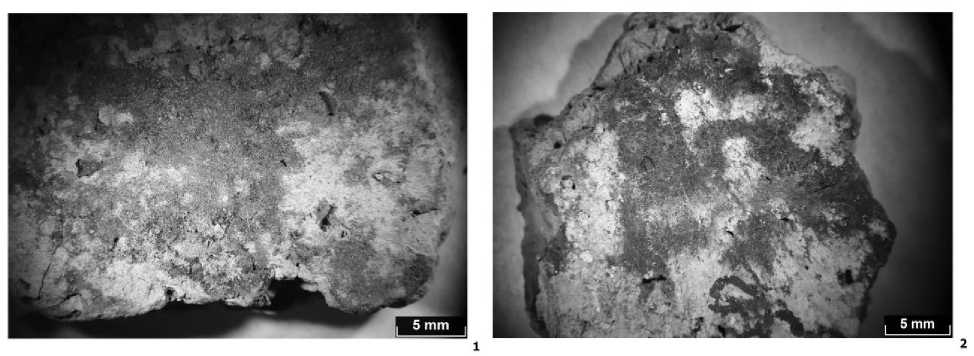

При сравнении значений, полученных по органике в/на керамике одних и тех же памятников, имеется значительная разница. Так, для стоянки Боровое озеро IV дата по органике в керамике 4120±80 (Кі – 15081), а по нагару на керамике – 5760±25 (IGAN ams). Еще большая разница фиксируется для стоянки Боровое озеро VI – 4217±100 (SPb_2383) и 6055±30 (IGAN ams) (см. табл. 3, 1–4).

На наш взгляд, даты, полученные по нагару, являются удревненными, так как они отно- сят время появления пористой керамики в Прикамье к неолиту. Разница между значениями, полученными по нагару и органике в керамике, особенно заметна на суммированном графике, где первые относятся к периоду 5100–4500 cal BC, а вторые укладываются в промежуток 3000–

Рис. 5. Результаты калиброванных значений дат для борского типа памятников

Возможно здесь должна идти речь о резервуарном эффекте или о каких-то других нюансах, связанных с датированием нагара. Получение очень древних дат по нагару характерно и для неолитических памятников региона, например, для стоянки Лёвшино [ Лычагина , 2018, с. 92]. Таким образом, мы не можем считать даты, полученные по нагару на керамике, валидными. Мы полагаем, что дальнейшее развитие методики датирования поможет понять причины этого явления. На основе типологии и значений, полученных по органике в керамике, борские памятники датируются концом IV – серединой III тыс. до н.э.

Рис. 6. Нагар на керамике, использованный для проведения УМС-анализа: 1 – Боровое озеро IV; 2 – Боровое озеро VI

Заключение

Получение новых данных о времени существования посленеолитических памятников в бассейне Камы и Камско-Вятском междуречье позволило уточнить хронологические рамки известных археологических культур и типов памятников. Так, время существования постнеолитической (переходной от неолита к энеолиту) новоильинской культуры было определено в пределах 4300-3000 cal BC. Хроноинтервал от 5200 до 4600 лет ВР позволяет вновь обратиться к анализу материалов данного типа с учетом дат по каждому памятнику с целью выявления типологических различий между наиболее ранними и наиболее поздними стоянками. При этом подтвердились типологические выводы о наиболее позднем времени существования посуды с органическими примесями и обработкой поверхности твердым зубчатым инструментом. Проведенный анализ позволил считать ряд дат, полученных по углю и органике в керамике, невалидными – омоложенными из-за ряда описанных факторов.

Хронологические рамки гаринской энеолитической культуры были отмечены в пределах 3400-1700 cal BC. Результаты типологического анализа и радиоуглеродного датирования также позволили говорить о выделении типов посуды, характерных для раннего и позднего этапов культуры, и наметить границы каждого из этапов.

УМС-датирование нагара с фрагментов керамики борского типа пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Проблема удревнения датировок вследствие резервуарного эффекта должна решаться совместной работой археологов и специалистов по радиоуглеродному датированию. Мы надеемся, что продолжение работы в этом направлении позволит разрешить существующие проблемы в ближайшем будущем.

Список литературы Новые данные о хронологии энеолитических памятников Камы и Камско-Вятского междуречья

- Андреев К.М., Выборное А.А. Ранний неолит лесостепного Поволжья (елшанская культура). Самара: Порто-Принт, 2017. 300 с.

- Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье. М.: Наука, 1961а. (МИА № 99). 198 с.

- Бадер О.Н. Поселения у Бойцова и вопросы периодизации среднекамской бронзы // Отчеты Камской (Воткинской) археологической экспедиции. М., 1961b. Вып. 2. С. 110-271.

- Бадер О.Н. Древнейшая история Прикамья. М., 1963. 42 с.

- Выборное А.А. Неолит и эпоха раннего металла правобережья Нижней Белой: автореф. дис.... канд. ист. наук. Л., 1984а. 16 с.

- Выборное А.А. «Флажковый» комплекс керамики Нижней Белой // Новые памятники археологии Волго-Камья. Йошкар-Ола: Изд-во МарНИИ, 1984b. С. 50-63.

- Выборное А.А., Косинцев П.А., Кулькова М.А., Дога Н.С., Платонов В.И. Время появления производящего хозяйства в Нижнем Поволжье // Stratum plus. 2019. № 2. С. 359-368.

- Выборнов А.А., Кулькова М.А. Проблемы хронологии культур неолита Волго-Камья // Поволжская археология. 2021. № 3 (27). С. 34-46.

- Выборнов А.А., Лычагина Е.Л., Васильева И.Н., Мельничук А.Ф., Кулькова М.А. Новые данные о периодизации и хронологии новоильинских, гаринских и борских памятников Прикамья // Вестник Перм. ун-та. История. 2019. Вып. 1 (44). С. 34-47.

- Выборнов А.А., Овчинникова Н.В. Итоги изучения поселения Сауз II // Древние и средневековые культуры Поволжья. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1981. С. 33-52.

- Гусенцова Т.М. Поселение Кочуровское IV в бассейне р. Кильмезь // Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки. Ижевск: Изд-во УдГУ, 1980. С. 70-95.

- Ересько О.В. Сравнение новоильинской керамики поселений Кочуровское IV и Среднее Шадбегово I на основе технико-технологического анализа // Известия СНЦ РАН. 2017. Т. 19, № 3. С. 211-216.

- Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. Радиоуглеродное датирование археологической керамики жидкостным сцинтилляционным методом // Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях. СПб.: ИИМК РАН, 2007. С. 120-126.

- Кулькова М.А. Радиоуглеродное датирование древней керамики // Самарский научный вестник. 2014. № 3. С. 115-122.

- Лычагина Е.Л. Проблемы хронологии неолита - раннего энеолита Прикамья // Вестник Перм. ун-та. История. 2011. Вып. 1 (15). С. 17-21.

- Лычагина Е.Л. Каменный и бронзовый век Предуралья. Пермь: Изд-во ПГГПУ, 2013. 120 с. Лычагина Е.Л. Хронологические рамки неолитических и постнеолитических культур Среднего Предуралья // Уральский исторический вестник. 2018. № 3. С. 87-96.

- Лычагина Е.Л., Выборнов А.А. К вопросу о происхождении и хронологии новоильинской энеолитической культуры // Научный Татарстан. Гуманитарные науки. Археология и история. 2009. № 2. С. 33-36.

- Лычагина Е.Л., Выборнов А.А., Кулькова М.А. Новые данные по хронологии неолита бассейна Камы // Вестник Перм. ун-та. История. 2021. Вып. 1 (52). С. 35-48.

- Мельничук А.Ф. О памятниках борского типа в Прикамье // Энеолит лесного Урала и Поволжья. Ижевск: УИИЯЛ УрО АН СССР, 1990. С. 97-104.

- Мельничук А.Ф. Зауральские керамические комплексы на памятниках неолита и палеометалла Среднего Приуралья // Этническое взаимодействие на Южном Урале. Челябинск, 2009. С. 14-17.

- Мельничук А.Ф. Поселение Усть-Очер I - энеолитический памятник в Оханском Прикамье и проблемы изучения поселений новоильинского культурного круга // Вестник Перм. ун-та. История. 2011. Вып. 1 (15). С. 22-36.

- Мельничук А.Ф. Хронология гаринской культуры в Среднем Приуралье // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы. СПб.: СКИФИЯ-принт, 2013. С. 157-160.

- Наговицин Л.А. Энеолит бассейна р. Вятки: автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1983. 20 с.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края // Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск: УИИЯиЛ УрО АН СССР, 1984. С. 89-123.

- Наговицин Л.А. Культурно-хронологическое соотношение гаринских и борских памятников Прикамья // Энеолит лесного Урала и Поволжья. Ижевск: УИИЯиЛ УрО АН СССР, 1990. С. 82-96.

- Наговицин Л.А. Дискуссионные проблемы в изучении новоильинской культуры // Вопросы археологии Урала. 1993. Вып. 21. С. 59-76.

- Reimer P., Austin W., BardE. [et al.] The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP) // Radiocarbon. 2020. No. 62.