Новые данные о неолитических комплексах памятника Тартас-1

Автор: Молодин В.И., Хансен С., Ненахов Д.А., Райнхольд С., Ненахова Ю.Н., Нестерова М.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Публикуются результаты анализа материалов второго неолитического комплекса, открытого на территории могильника Тартас-1 в 2015 г. Комплекс включает котлован каркасно-столбовой конструкции и ямы, в т.ч. хозяйственного назначения. Зафиксировано три горизонта обитания человека. Обнаружено большое количество костей и зубов животных - лося, лошади, волка, собаки, лисы, а также кости птиц и рыбы. В пределах комплекса выявлены два керамических сосуда. Специфическими технологическими чертами изготовления посуды являются: техника упорядоченного лоскутного налепа, использование формовочного шнура в верхней части сосуда, валик-наплыв по периметру. Оба изделия орнаментированы разнонаправленными диагональными рядами вытянутых овальных вдавлений, формирующими взаимопроникающие зоны. Зафиксирован богатый каменный материал -шлифованный топор, проколки, ножевидные пластины, скребки и пр.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, могильник тартас-1, эпоха неолита и бронзы, боборыкинская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522334

IDR: 14522334 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Новые данные о неолитических комплексах памятника Тартас-1

В 2016 г. продолжены исследования северо-восточного склона террасы памятника Тартас-1. Изучена новая конструкция – котлован подпрямоугольной формы с входом в восточной части как часть поселенческого комплекса, выявленного и раскопанного в 2015 г. [Молодин и др., 2015, с. 328, рис. 1, 1]. Конструкция № 7 находится в 3,5 м от жилища № 6. Это полуземлянка каркасно-столбового типа. Размеры котлована 7,23 × 5,31 м. Глубина камеры колеблется от 0,2 до 0,5 м. Стенки отвесные, южная и северная – частично разрушены современной дорогой. Стратиграфия и наблюдения за заполнением котлована позволяют говорить о трех этапах обитания жилищ. Об этом также явно свидетельствуют и планиграфия пола конструкции: на каждом горизонте зафиксированы элементы перестройки в виде столбовых ям, изменения формы очага и находки лежащих горизонтально крупных костей животных.

Всего выявлены 24 столбовые ямы, округлые в плане, диаметром от 0,1 до 0,3 м, глубиной от 0,04 до 0,1 м. Отмечены две ямы хозяйственного назначения (№ 1169, 1225).

На уровне верхнего горизонта, в центральной части конструкции, ближе к выходу (восточная стенка) обнаружен очаг, который менял свои очертания и глубину в зависимости от горизонта обитания. В итоге очажная яма имела вытянутую подпрямоугольную форму с пологими стенками и неровным дном за счет перестроек. Ее размеры 2,25 х 1,75 м, глубина 0,2-0,3 м.

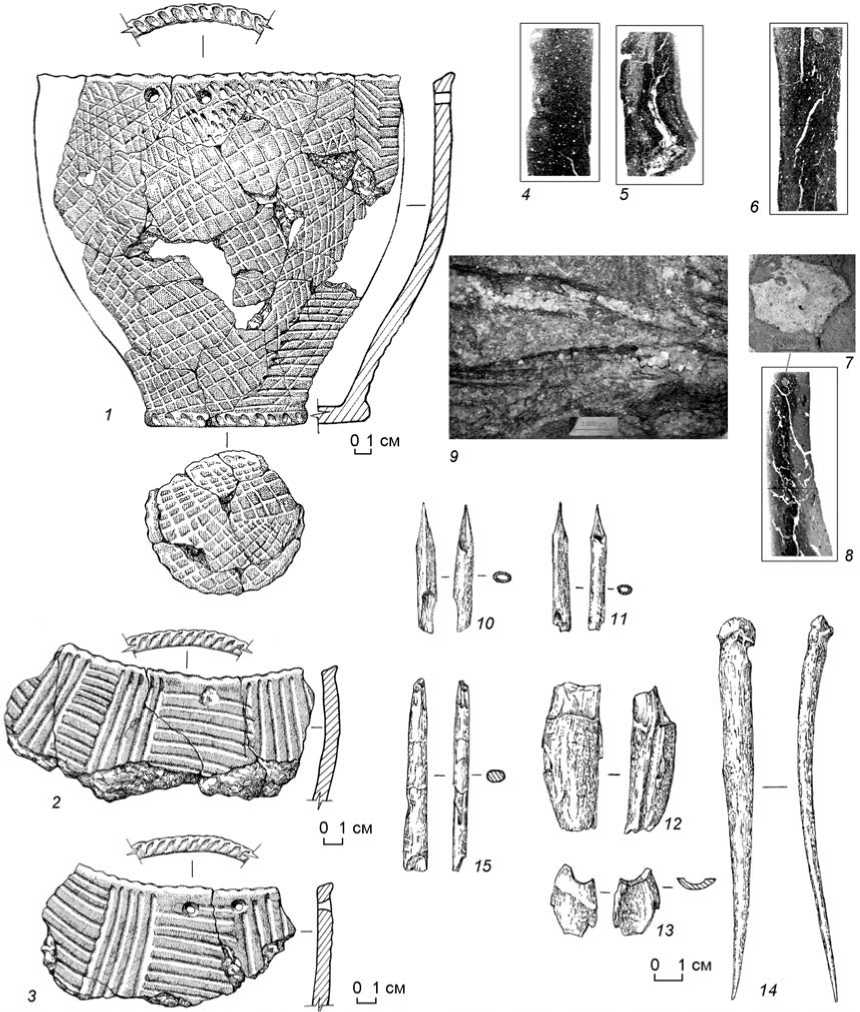

На каждом горизонте обитания находились скопления костей рыбы, чешуи и жаберных крышек; большо е количество костей животных: лося, лошади, волка, собаки и лисы. Обнаружены и орудия из ко стей животных (проколки из ко стей птицы и грифельной кости лося, подработанный с обеих сторон клык медведя, изделие из роговой пластинки, подработанная лопатка лося) (рис. 1, 10-15 ).

Особую значимость представляет выявленная в комплексе керамика. Найдены два археологически целых сосуда, а также несколько фрагментов венчиков и придонных частей (рис. 1, 1). Это плоскодонные изделия закрытого типа с расформован-ным в плоскую площадку венчиком, вытянутым по вертикали туловом, резко сужающимся к придонной части; по периметру дна фиксируется своеобразный наплыв (валик). На одном сосуде венчик отогнут наружу - за счет чего намечена шейка. Обнаруженная посуда была изучена при помощи бинокулярной микроскопии и петрографического анализа (рис. 1, 4-9). В качестве исходного сырья (глина) использованы слабозапесоченные ожелез-ненные суглинки монтмориллонит-гидрослюдисто-го состава. Для образцов целого сосуда выявлено использование смеси двух глин, куда также входили хлорит-гидрослюдистые среднезапесоченные суглинки (рис. 1,1, 7, 8). Отмечен один рецепт формовочных масс: глина + песок + шамот + органический раствор. Характер последнего определить довольно сложно, хотя в образцах присутствует налет беловато-серого цвета (свидетельство использования органического раствора), мелкие растительные остатки, мелкие округлой формы образования из фосфатного материала (рис. 1, 4, 5). Минеральная добавка составляла 21-31 %, что объясняется применением довольно жирного исходного сырья. На долю шамота приходилось 3-7 %, в образце второго сосуда зерна шамота - единичны (рис. 1, 6). Формовка сосудов осуществлялась на форме-основе с использованием емкостного начина. В качестве строительного элемента выступает упорядоченный трехслойный лоскут. Верхняя часть сосуда формовалась отдельно двумя лентами из двухслойного лоскута, на верхний край накладывался тонкий витой шнур, который далее покрыл лентой из лоскутов, загибаемых внутрь сосуда. Подчеркнем, что на изломе всех венчиков фиксируются каналы от выгоревшего обвязочного шнура (рис. 1, 9). Дно в форме лепешки также делалось лоскутной техникой, вкладывалось в готовую форму и примазывалось к тулову лоскутами, результатом чего становился валик по периметру.

Таким образом, специфическими технологическими чертами изготовления сосудов памятника Тартас-1 можно считать технику упорядоченного лоскутного налепа, использование формовочного шнура на верхней части сосуда, валик-наплыв по периметру дна как результат формовки.

Орнамент представлен сложной сюжетной композицией, покрывающей всю поверхность сосуда, включая дно. Композиционное построение асимметрично. Прослежены разнонаправленные диагональные ряды прочерченных линий, формирующих взаимопроникающие зоны. Срез венчика и валик (наплыв) по периметру дна орнаментированы косыми овальными вдавлениями палочки. Часть площади сосуда оставалась неорнаментированной, но тщательно заглаженной. Дно сосуда украшено прочерченной сеткой.

Полученный керамический комплекс имеет полные аналоги с посудой, обнаруженной при раскопках данного поселения в 2015 г. [Моло-дин и др., 2015, рис. 2, 4-11 ]. В Барабинской лесостепи и на прилегающих территориях похожая керамика обнаружена на памятнике Автодром-2/2. Она отнесена авторами к боборыкинской культуре [Бобров и др., 2012, с. 4-13].

Сравнивая морфологию и выявленную технологию изготовления изделий с описаниями, предлагаемыми для памятников боборыкинской культуры, можно говорить как о сходстве, так и о различии. Форма, зафиксированная на Тартасе-1, считается характерной для сосудов Зауралья и Тоболо-Ишимья, особенно подчеркивается наличие валика по периметру дна [Ковалева, Зырянова, 2010, с. 172, рис. 115; с. 199, рис. 137; 2016, с. 11; Кокшаров, Зырянова, 2011, с. 193, рис. 6; с. 195; Зах, 2009]. Аналогичный рецепт формовочных масс отмечается для керамики некоторых памятников [Ковалева, Зырянова, 2010, с. 231-233], хотя основными примесями называются

Рис. 1. Материал из неолитического комплекса памятника Тартас-1.

1 - керамический сосуд; 2 , 3 - фрагменты керамического сосуда; 4-6 , 8 - шлифы; 7 , 9 - микрофотография излома сосудов; 10 , 11 , 14 , 15 - проколки из кости; 12 , 13 - зуб медведя со следами подработки.

шамот, песок и органика (животного происхождения (в т.ч. лось?)). Однако нигде не отмечена лоскутная техника изготовления форм, а этот признак считается традиционным. Использование при формовке сосудов обвязочного шнура зарегистрировано лишь для материалов памятника Автодром-2/2 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012, с. 7], где зафиксировано и наличие валика по периметру дна [Там же].

Таким образом, вопрос о принадлежности анализируемой посуды именно к боборыкинской культуре, с нашей точки зрения, следует считать открытым.

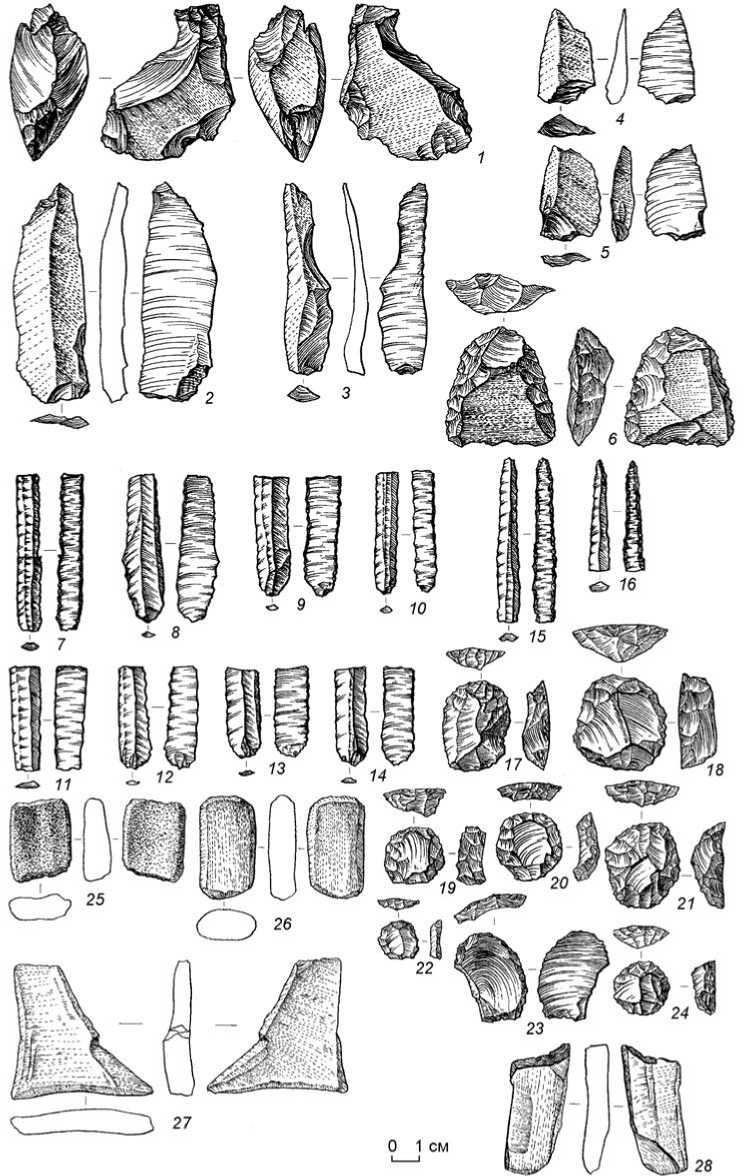

В комплексе обнаружено 153 изделия из камня. К орудиям можно отнести 114 экз. Преобладают изделия на пластинах (73 экз.) (рис. 2, 7-14 ), большая часть которых представлена вкладышами. Особенностью комплекса является оформление вкладышей и перфораторов крутой притупляющей вентральной ретушью по обеим латералям. Представительна категория скребков на отщепах (27 экз.) (рис. 2, 17-24 ), полуокруглой, округлой, веерообразной формы. Их характеризует чаще всего крутой рабочий край, оформленный краевой ретушью с дор-

Рис. 2. Каменный инвентарь из неолитического комплекса памятника Тартас-1.

1–5 – сколы со шлифованного орудия; 6 – шлифованный топорик; 7–14 – ножевидные пластины; 15 , 16 – проколки; 17–24 – скребки;

25–28 – абразивы.

сала, занимающий от ⅓ до полной окружно сти. Выделяется серия концевых и боковых скребков крупных размеров с высоким рабочим краем. Среди абразивов встречаются фрагменты плиток, прямоугольные и овальные бруски, обработанные по всей 138

площади, а также оселки с многочисленными следами заточки разных инструментов (рис. 2, 25–28). В заполнении конструкции обнаружен шлифованный топор подтреугольной формы с обработанными крупными снятиями боковыми гранями и утон- чающими сколами на обушке (рис. 2, 6). Также встречаются крупные обломки со шлифованных топоров (рис. 2, 1–5) и каменные проколки (рис. 2, 15–16). К отходам производства и техническим сколам можно отнести отщепы без следов утилизации, чешуйки и т.д.

Следовательно, каменная индустрия характеризуется как пластинчатая (63 %) при большом значении вкладышевой техники. Использование в качестве заготовки отщепов связано с оформлением разнообразных скребков (24 %). Преобладает отжимная техника скола, вместе с тем особенности профиля некоторых пластин позволяют предполагать и удар мягким отбойником [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2014, с. 32]. Подобное процентное соотношение в орудийном комплексе характерно и для зауральских комплексов боборыкинской культуры [Ковалева, Зырянова, 2010; Зах, 2009], и для памятника Автором-2/2 [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012].

Вокруг котлована жилища № 7 выявлена система округлых и довольно глубоких ям, заполненных серой мешаной супесью. В большинстве из них находки отсутствуют. В яме № 1229 обнаружена лопатка лося и обломки костей рыбы. В яме № 1240 найдена часть развала керамического сосуда (см. рис. 1, 2 , 3 ), аналогичного изделиям из комплекса; фрагмент челюсти и длинная кость лапы собаки. По глубине данные ямы значительно мельче объектов, относящихся к конструкции № 6. Вероятно, они находились в процессе подготовки, однако так и не были введены в эксплуатацию.

Для определения хронологической позиции комплекса отобрана серия проб для проведения радиоуглеродного анализа в высокорейтинговой лаборатории Германии. Стратиграфические параметры объекта надежно определяются андронов-скими (федоровскими) захоронениями, впущенными в культурный слой поселения: ямы № 1165, 1240 оказалась перекрыты погребениями № 641 и 655.

Таким образом, по объему уже полученной и потенциальной научной информации исследуемый неолитический комплекс представляет собой совершенно уникальное явление для понимания историко-культурных процессов, происходивших в Западной Сибири в каменном веке.

Список литературы Новые данные о неолитических комплексах памятника Тартас-1

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2012. -№ 3 (18). -С. 4-13.

- Зах В.А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесостепного Тоболо-Ишимья. -Новосибирск: Наука, 2009. -320 с.

- Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю. Неолит Среднего Зауралья: Боборыкинская культура. -Екатеринбург: Учеб. кн., 2010. -308 с.

- Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю. Проблемы интерпретации боборыкинской культуры Среднего Зауралья в контексте новейших открытий//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2016. -№ 3 (34). -С. 5-20.

- Кокшаров С.Ф., Зырянова С.Ю. Неолитические комплексы поселения Геологическое XVI//Вопр. археологии Урала: c6. науч. тр. -Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. -С. 185-198.

- Молодин В.И., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Дураков И.А., Васильев С.К. Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 326-331.

- Павленок Г. Д., Павленок К.К. Техника отжима в каменном веке: обзор англо-и русскоязычной литературы//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2014. -Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. -С. 26-37.