Новые данные о периодизации и хронологии новоильинских, гаринских и борских памятников Прикамья

Автор: Выборнов А.А., Лычагина Е.Л., Васильева И.Н., Мельничук А.Ф., Кулькова М.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (44), 2019 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее дискуссионных вопросов изучения первобытных материалов Прикамья является культурно-хронологическое соотношение памятников новоильинского, гаринского и борского типов. С момента их открытия и до начала ХХI в. гипотезы базировались лишь на типологическом анализе комплексов. Отсутствовали стратиграфические данные и абсолютные даты. В 2008-2018 гг. была получена серия радиоуглеродных дат для памятников встречаемых типов, что вносят серьезные коррективы в решение данного вопроса. Поскольку часть дат определена на основе анализа органики в керамике, впервые публикуются результаты технико-технологического исследования этих образцов глиняной посуды. Совокупность радиоуглеродных дат, полученных для новоильинской, гаринской и борской культур, позволяет создать объективную периодизацию и корректную хронологию этих комплексов Прикамья. Нижняя хронологическая граница памятников новоильинской культуры - 5200 г. ВР., а верхняя - 4500 г. ВР (V тыс. до н.э. - конец IV тыс. до н.э.). Начало гаринской культуры относится к 4500 г. ВР, а финал - к 3500 г. ВР (конец IV тыс. до н.э. - начало II тыс. до н.э.). Памятники борского типа существовали в интервале 4200 - 3900 гг. ВР (конец IV тыс. до н.э. - конец III тыс. до н.э.). Таким образом, впервые получены достоверные данные о хронологическом соотношении памятников рассматриваемого типа. Технико-технологический анализ показал значительное отличие фрагментов керамики новоильинской культуры от гаринских и борских. Последние по рецептуре имеют большое сходство.

Энеолит, прикамье, новоильинская культура, гаринский тип, борский тип, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147245218

IDR: 147245218 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-1-34-47

Текст научной статьи Новые данные о периодизации и хронологии новоильинских, гаринских и борских памятников Прикамья

комплексами. Хронологические рамки первого этапа энеолита определялись началом II тыс. до н.э. – XIV в. до н.э., а борского периода – XIV – XII в. до н.э. [ Бадер , 1963, с. 25–40]. Эта схема оставалась приоритетной до начала 80-х гг. ХХ в., когда возобновились исследования энеолитических памятников в различных районах Прикамья.

Во второй половине 70-х – первой половине 80-х гг. ХХ в. в Прикамье были изучены новые памятники, что позволило продолжить рассмотрение вопроса о соотношении указанных комплексов. Специалистам удалось не только выявить своеобразие новоильинских материалов в Икско-Бельском междуречье [ Габяшев , 1978, с. 55–60], на р. Вятке [ Гусенцова , 1980, с. 70–95; Наговицин , 1983, с. 4–18], Нижней Белой [ Выборнов, Овчинникова , 1981, с. 37–51], но и составить их относительную хронологию [ Выборнов , 1984а, с. 13–15; 1984б, с. 50–63; Наговицин , 1984, с. 89– 123].

В 1984 г. А.Ф. Мельничуком на стоянке Усть-Очер [ Мельничук , 2011, с. 22–36] и в 1988 г. Н.П. Девятовой на поселении Усть-Курья были исследованы новые новоильинские комплексы. На стоянке Сауз I, в одном из жилищ, в котором была найдена керамика новоильинского и гаринского типов, было обнаружено металлическое копье, которое по аналогам датировалось рубежом III и II тыс. до н.э. [ Выборнов, Обыденнов, Обыденнова , 1984, с. 3–21]. Одновременно были получены первые радиоуглеродные даты для гаринской культуры – 4420±50 ВР и новоильинской – 3710±40 ВР [ Наговицин , 1984, с. 89–123]. Все это на первый взгляд подтверждало точку зрения О.Н. Бадера. Однако, исследователь стоянки Среднее Шадбегово I считал дату 3710 ВР начительно «омоложенной» из-за посторонних воздействий на очаги [ Наговицин , 1984, с. 118]. Л.А. Наговицин обратил внимание на сходство новоильинских комплексов и памятников красномостовского типа в лесном Среднем Поволжье, что послужило дополнительным аргументом в пользу раннеэнеолитической хронологической позиции первых [ Наговицин, 1987, с. 28–32].

В начале 90-х гг. ХХ в. специалисты сформулировали новые гипотезы о культурнохронологическом соотношении данных типов памятников. По мнению А.Ф. Мельничука, борские поселения являются узколокальными и более ранними по времени, чем гаринские. Они возникли на основе новоильинских комплексов и существовали в первой половине – середине III тыс. до н.э. Появление гаринского населения в приустьевой части р. Чусовой (территории распространения памятников борского типа) возможно в середине III тыс. до н.э.

Л.А. Наговицин считал, что гаринские комплексы укладываются в вторую половину III – первую половину II тыс. до н.э., а борские комплексы синхронны только раннегаринским. Генезис обоих типов памятников нельзя связывать непосредственно с хуторским (камским) неолитом. Если основой борского типа можно считать новоильинскую культуру, то гаринский тип, вероятно, имел какие-то иные корни. Л.А. Наговицин не исключал того, что наиболее ранние борские памятники могут быть древнее гаринских [ Наговицин , 1990, с. 82–96; 1993, с. 59–76].

Материалы и методы исследования

Новый этап в разработке вопроса о периодизации и хронологии новоильинских, гаринских и борских древностей связан с началом радиоуглеродного датирования на основе анализа органики в керамике. Обращение к нему было вызвано тем, что не на каждом памятнике встречаются уголь или кости животных, содержащие наиболее надежные для датирования органические вещества. Кроме того, на стоянках зачастую встречались разнокультурные и разновременные артефакты, поэтому привязка угля из очага к тому или иному комплексу была крайне затруднена. Достаточно сказать, что в 2007 г. для гаринского и борского типов имелась всего одна достоверная дата, установленная на основе материалов стоянки Непряха IV (табл. 1).

Даты, полученные на основе изучения керамики новоильинской культуры, найденной на поселениях Сауз II и Кочуровское I (табл. 1), почти совпали с датой, полученной по углю, взятому на стоянке этой же культуры Среднее Шадбегово I (табл. 1), и подтверждали версию О.Н. Бадера [ Лычагина, Выборнов , 2008, с. 33–36]. В то же время даты, относящиеся к новоильинскому комплексу стоянки Чашкинское Озеро I, указывали на последнюю четверть V тыс. до н.э. (табл. 1).

Отсутствие датировки памятников гаринского и борского типов, противоречивость дат для памятников новоильинского типа требовали планомерного датирования энеолитических памятников региона.

Для проведения радиоуглеродного датирования использовались различные органогенные материалы. Раскопки памятников, содержащих комплексы новоильинской и гаринской культур:

Новоильинского поселения III, поселения Заюрчим I, стоянки Чашкинское Озеро IIIа, позволили получить уголь из очагов, с пола сооружений и из развалов сосудов гаринской культуры [ Лычагина , 2013a, с. 168–172; Коренюк, Мельничук , 2010, с. 180–187]. Этот материал был датирован конвенциональным методом в лабораториях ГИН РАН и ИИМК РАН (табл. 1).

Датирование небольших фрагментов органики, к которым можно отнести нагар на стенках сосудов, в частности, сосуда нвоильинской культуры (Гаринское III) (табл. 1), было проведено с помощью ускорительной масс-спектрометрии (AMS-датирование). Анализ был осуществлен по органике в керамике [ Мельничук , 2009, с. 14–17; Лычагина , 2011, с. 17–21]. Методика этой процедуры достаточно полно изложена в литературе [ Кулькова, 2014, с. 115–122]. Даты, полученные таким способом, оспариваются рядом авторов. Тем не менее проведение перекрестного датирования материалов различных поселений эпохи камня позволило сделать вывод о валидности большинства этих дат.

Приведем лишь несколько из множества примеров. Для стоянки Байбек в Северном Прикаспии три даты по керамике: 6920±120 ВР (SPb-1053), 6925±120 ВР (SPb-1716), 7050±120 ВР(SPb-1719) – совпадают с тремя датами по углю: 6986±44 ВР (Ua-50260), 6948 ±120 ВР (SPb-1713), 7041±120 ВР (SPb-1715) [ Выборнов и др ., 2016, с. 57, 58, 61]. Для Кокшаровского холма в Зауралье дата по керамике 7010±80 ВР (Ki-15915) совпадает с датой по углю 7050±180 ВР (Le-7883) [ Шорин, Шорина , 2011, с. 249–254]. Для стоянки Замостье II в Верхнем Поволжье даты по керамике 6830±80 ВР (Ki-15533) и 6680±80 ВР (Ki-15434) аналогичны датам по нагару 6834±63 ВР (Ua-48463) и 6650±45 ВР (Ua-37101) [ Лозовская и др ., 2016, с. 179–202]. В Прикамье дата по керамике для стоянки Зиарат 6110±80 ВР (Ki -15087) близка к дате по нагару 6323± 43 ВР (Hela-2991) [ Выборнов и др ., 2016, с. 129–139]. Поэтому мы считаем правомерным использовать эти даты в своем исследовании.

Керамика, по которой получены новые радиоуглеродные даты, была предварительно подвергнута технико-технологическому анализу в соответствии с методикой А.А. Бобринского [ Бобринский , 1978].

Для калибровки радиоуглеродных дат применялась модель с использованием метода Монте-Карло (MCMC) в программе OxCal 4.2 (табл. 2). Данная модель позволяет уменьшить интервал статистической ошибки и выделить хронологические рамки перехода из одной культуры в другую.

Обсуждение результатов

Новоильинская культура

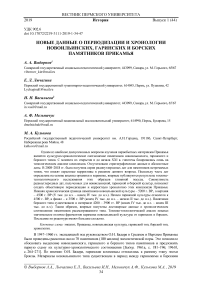

Для новоильинской культуры получено 14 дат. Из них 1 – по нагару в керамике, 3 – по углю и 10 – по органике в керамике. Обращает на себя внимание то, что даты, определенные по углю, в среднем «моложе» дат, полученных по другим материалам. В случае с поселением Среднее Шадбегово I «омоложение» даты могло произойти из-за попадания в древний очаг корней современных растений [ Наговицин, 1984, с. 118]. Поэтому дата, полученная для этого памятника в 2018 г. по керамике, представляется более валидной (табл. 1: 8 , рис. 1). Схожая ситуация могла возникнуть и в связи с датированием многослойного поселения Усть-Курья 3 . Дата, полученная для стоянки Заюрчим I, также могла быть «омоложена», так как уголь был взят из очага новоильинского жилища, перекрытого постройкой гаринской культуры [ Коренюк, Мельничук , 2010, с. 181].

Мы полагаем, что в качестве репера при определении возраста новоильинской культуры следует использовать дату, определенную по нагару для поселения Гагарское III, – 4910±40лет ВР [ Лычагина , 2013б, с. 154]. К ней близки даты, полученные по органике в керамике того же памятника, а также со стоянок Чашкинское Озеро I, Красное Плотбище и Гагарское II. Подтверждением этому являются результаты повторного датирования керамики поселения Сауз II (табл. 1) [ Выборнов, Кулькова , 2013, с. 143].

При калибровке дат, полученных для новоильинской культуры, в общую выборку были включены не все даты, а только те, которые являются валидными для нее.

Таким образом, нижняя хронологическая граница памятников новоильинской культуры может быть отнесена к V тыс. до н.э., а верхняя – к концу IV тыс. до н.э.

Представляется, что время существования памятников новоильинского культурного круга следует определить финалом неолита. Чистых новоильинских древностей, не сопрягающихся с металлосодержащими энеолитическими гаринскими и более поздними материалами, мало:

Чашкинское озеро I, Бор IV (верхнее поселение), Заюрчим I (жилище №12/09), Зверево. Однако ни на одном из них не найдено следов металлургии. Этому выводу не противоречит неолитоидная материальная культура новоильинских древностей [ Денисов, Мельничук , 2014, с. 48–50].

Гаринская культура

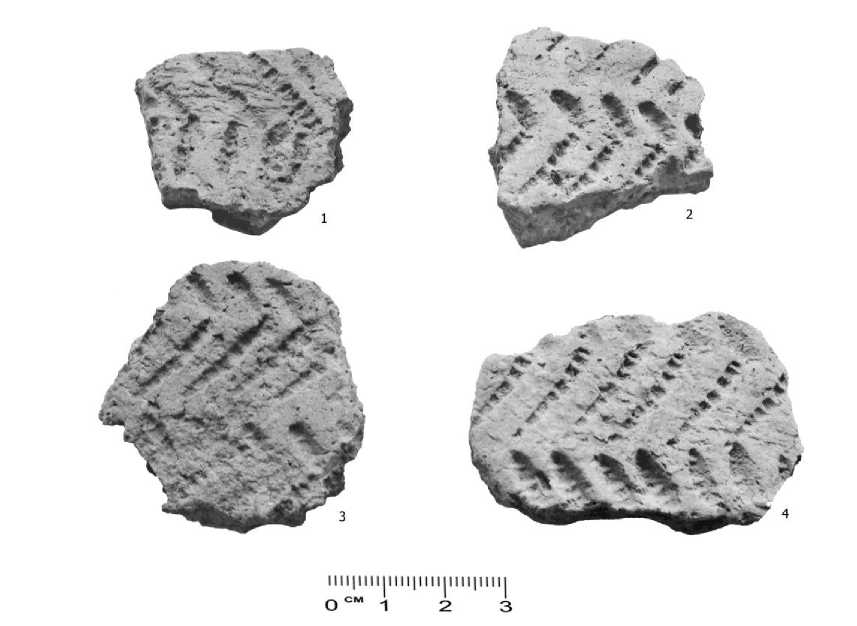

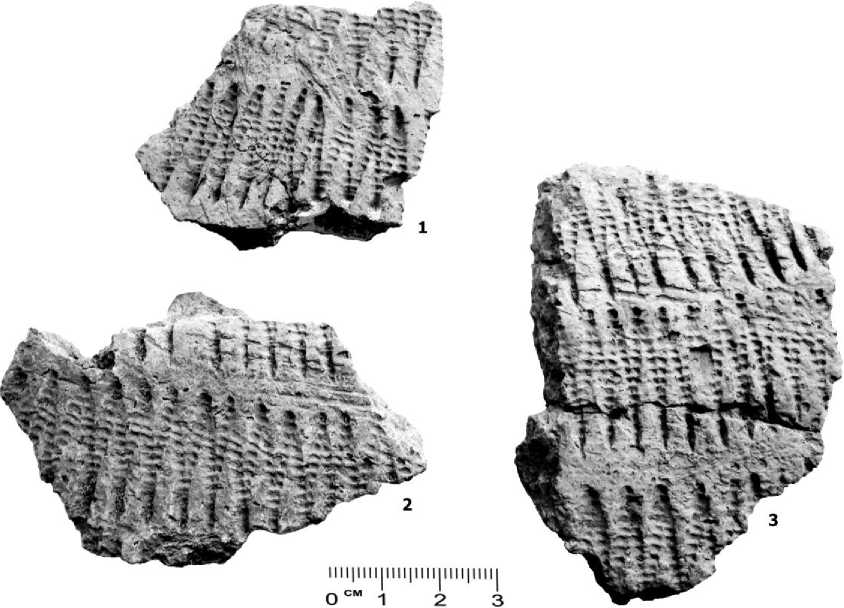

Для гаринской культуры установлено 10 дат: 5 – по углю и 5 – по керамике (рис. 2–4). Причем 4 из 5 дат по углю «моложе», чем даты, полученные по керамике. В то же время контекст обнаружения материалов для датирования разительно отличается от условий сбора образцов с памятников новоильинской культуры. Уголь отбирали с пола жилища [ Лычагина , 2013а, с. 171] и из развалов сосудов гаринской культуры. Анализ керамики и каменного инвентаря обоих памятников показал, что они могут быть отнесены к позднему (финальному) этапу гаринской культуры. В пользу объективности этих дат говорит и то, что к ним близка дата, полученная по позднегаринской керамике поселения Красное Плотбище (табл. 1: 24 , рис. 4).

Обращает на себя внимание дата, определенная по керамике раннего этапа гаринской культуры со стоянки Бор I в 2018 г. (табл. 1: 16 , рис. 2). Она близка к дате по углю со стоянки Непряха IV и датам по керамике со стоянок Боровое Озеро II, Боровое Озеро III. Эти даты могут маркировать начальный этап появления памятников гаринской культуры в регионе. В результате хронологическими рамками гаринской культуры могут считаться IV тыс. до н.э. – начало II тыс. до н.э. (табл. 2).

Таким образом, начало позднегаринского периода можно косвенно датировать по находкам медных лунниц (Выстелишна, Усть-Паль, Старушка), отдаленный аналог которых отмечен в западно-сибирских датированных комплексах конца III тыс. до н.э. Финал гаринских древностей ограничивается второй четвертью II тыс. до н.э. по находкам изделий абашевской культуры в пределах ее жилищ (Красное Плотбище, Базов Бор, Старушка) [ Мельничук , 2013, с. 160].

Борская культура

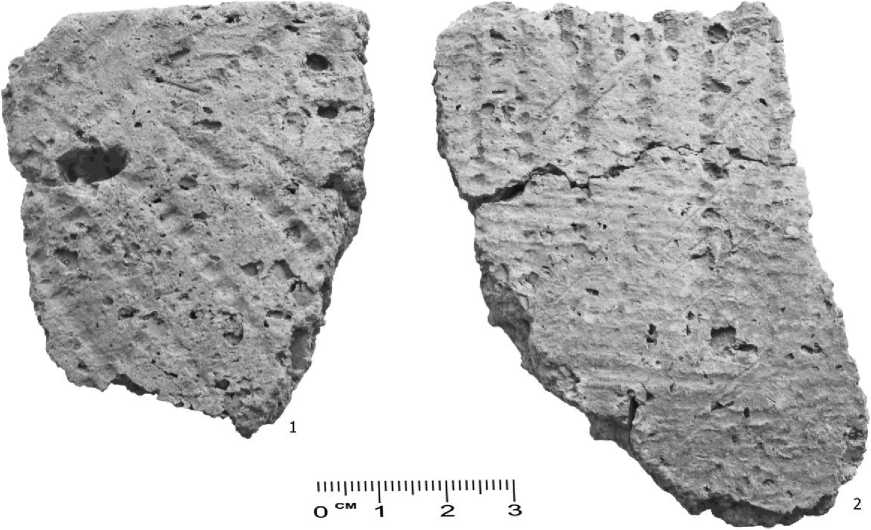

Для этой группы памятников установлено наименьшее количество дат – 4 (табл. 1: 25, 27, рис. 5–6). Все даты получены по органике в керамике и близки между собой. Имеющиеся данные позволяют определить время существования памятников борского типа рубежом IV и III тыс. до н.э. –третьей четвертью III тыс. до н.э. (табл. 2).

Борские древности по всем компонентам материальной культуры оказываются архаичнее гаринских и во временных рамках сосуществуют только с их ранним пластом. Для уточнения хроноинтервала борских древностей можно привлечь посуду липчинского облика, обнаруженную на ряде борских памятников. Значительным подспорьем при сравнительном анализе всей системы данных могут стать и материалы раннеэнеолитических некрополей Нижнего Прикамья типа могильника Мурзихинского II [ Чижевский , Шипилов , 2018, с. 81].

Технико-технологический анализ керамики

Керамика новоильинского, гаринского и борского типов, на основе исследования которой получены новые радиоуглеродные даты, была предварительно подвергнута техникотехнологическому анализу. Были изучены 14 сосудов новоильинской культуры, 8 – гаринского типа, 8 – борского типа из культурных слоев стоянок Сауз II, Бор I, Боровое озеро II, Боровое озеро III, Боровое озеро VI, Бор III, Бор V, Красное Плотбище, Заюрчим I.

Исследование приемов труда гончаров новоильинской культуры (по материалам стоянки Сауз II) позволило выявить как наиболее распространенные, так и менее распространенные традиции: 1) использование илистых глин как сырья для изготовления бытовой посуды, в том числе природных глин, но в меньшем объеме; 2) отбор жирных подвидов исходного пластичного сырья (ИПС); 3) включение в состав ИПС 70% изученных сосудов единичных мелких частиц раковины пресноводных моллюсков; 4) использование ИПС в увлаженном состоянии, в единичных случаях дробление его в сухом виде; 5) распространение следующего состава формовочных масс (ФМ): ИПС + Ш (шамот) + ОР (органический раствор); 6) уплотнение поверхностей твердым гладким предметом как основной прием их обработки

Исходя из сказанного можно сделать вывод о неоднородности гончарных традиций населения новоильинской культуры, которая, по-видимому, объясняется сложностью процесса формирования носителей данной культуры.

Гончарные же технологии населения, изготавливавшего посуду гаринского и борского типов, однородны и очень близки друг к другу. 1) В качестве ИПС использовались только илистые жирные глины. 2) Отбирались жирные подвиды ИПС: илистые незапесоченные (высокопластичные) ожелезненные глины, в которые, возможно, вместе с дробленой раковиной попадало небольшое количество речного песка. В преобладающей части изученных образцов керамики выявлены окатанные комочки нерастворившейся незапесоченной глины размером от 1 до 6 мм, в одном случае зафиксированы линзы чистой глины, что может свидетельствовать о применении приемов дробления ИПС. 3) Традиции составления ФМ также были устойчивыми. Все изученные сосуды изготовлены по одному рецепту ФМ: ИПС + ДР (дробленая раковина) + ОР (органический раствор). Особенностью керамики гаринско-борского типа является полная утрата содержимого включений раковин пресноводных моллюсков. Их присутствие в черепке посуды фиксируется по прямоугольным и щелевидным пустотам размером 1–5 мм. Органические растворы, как правило, вводились в ФМ в незначительном количестве. 5) Прослежено устойчивое применение заглаживания внутренней и иногда внешней поверхности сосудов орудием типа гребенчатого штампа.

Заключение

Параллельное проведение радиоуглеродного датирования и технико-технологического анализа керамики позволило авторам прийти к следующим выводам. Как показано на калибровочной таблице (табл.2), начало новоильинской культуры соответствует интервалу значений 4280±280 лет до н.э., т.е. V тыс. до н.э. Финал новоильинской культуры приходится на интервал калиброванных значений 3230±130 лет до н.э., т.е. на конец IV тыс. до н.э. Начало гаринской культуры датируется после окончания существования новоильинской культуры – около 3080±190 лет до н.э., т.е. концом IV тыс. до н.э. В 3000–2200 гг. до н.э. отмечается сосуществование гаринской и борской культур. Финал гаринской культуры зафиксирован около 1800±277 лет до н.э., т.е. в начале II тыс. до н.э.

Наиболее ранними из рассмотренных материалов являются комплексы новоильинской культуры, нижняя хронологическая граница существования которых совпадает с верхним хронологическим порогом бытования поздненеолитических памятников лёвшинского типа [ Лычагина , 2018, с. 30–31]. Сопоставление новоильинских керамических традиций с гончарством неолитического населения Верхнего и Среднего Прикамья позволило обнаружить их преемственность.

Среди населения камской неолитической культуры наиболее распространенным было использование природных глин как сырья для изготовления бытовой посуды. Они служили связкой и основным сырьем, для чего дробились в сухом состоянии. В качестве искусственных примесей использовались шамот и органический раствор [ Васильева, Выборнов , 2012, с. 33–50]. Однако уже в неолитическое время получил распространение другой вид ИПС – илистые глины, что произошло в результате взаимодействия и смешения камского населения со средневолжским [ Васильева , 2013, с. 73–83]. В более северных районах Прикамья на позднем этапе неолита также происходили изменения, нашедшие отражение в гончарной технологии. Связь и преемственность с неолитическими культурными традициями проявилась в гончарстве новоильинского населения. Новоильинские древности могут трактоваться скорее как поздне- или постнеолитические, а не как раннеэнеолитические.

Памятники гаринской культуры появляются в регионе несколько позже, и, возможно, самые ранние гаринские комплексы синхронны со стоянками новоильинской культуры только на финальном этапе ее существования. Памятники борского типа сосуществуют с памятниками гаринской культуры на ее раннем этапе. Но нельзя исключать появления аргументов в пользу более раннего происхождения памятников борского типа.

Обращает на себя внимание однородность и близость гончарных традиций групп населения, изготавливавшего керамику гаринского и борского морфологических типов, что может говорить об их родственности. В гаринско-борском гончарстве стали использовать другое ИПС и иной состав ФМ: вместо шамота добавляли дробленую раковину.

Благодаря изучению неоэнеолитической гончарной технологии Поволжья в рамках культурно-хронологических комплексов, выделенных на основе радиоуглеродного датирования, было установлено, что наиболее раннее появление традиции составления ФМ из илистых жирных глин с дробленой раковиной и органическим раствором фиксируется в среде неолитического и энеолитического населения более южных областей лесостепного и степного Поволжья [Васильева, Выборнов, 2016, с. 15–16]. Таким образом, истоки новых для Прикамья гончарных традиций вполне понятны, однако процесс их складывания требует дальнейшего исследования.

Таблица 1

Результаты радиоуглеродного датирования новоильинских, гаринских и борских памятников

|

№ |

Стоянка \ |

Лаб.индекс |

Дата ВР \ |

Дата ВС 1 |

Материал |

|

Новоильинские |

|||||

|

1 |

Гагарское III |

Кі – 16644 |

5280±90 |

2 σ 4340-3940 |

керамика |

|

2 |

Чашкинское Озеро I |

Кі – 15618 |

5230±90 |

2 σ 4350-3800 |

керамика |

|

3 |

Чашкинское Озеро I |

Кі – 15619 |

5140±90 |

2 σ 4250-3700 |

керамика |

|

4 |

Сауз II |

SPb-943 |

5157±150 |

2 σ 4350-3650 |

керамика |

|

5 |

Сауз II |

Кi – 15071 |

3980±90 |

2σ 2900-2200 |

керамика |

|

6 |

Гагарское III |

Poz – 52652 |

4910±40 |

2 σ 3771-3640 |

нагар |

|

7 |

Красное Плотбище |

Кі – 16846 |

4730±90 |

2 σ 3750-3300 |

керамика |

|

8 |

Среднее Шадбегово I |

SPb_2728 |

4685±70 |

2 σ 3639-3350 |

керамика |

|

9 |

Среднее Шадбегово I |

Lе – 1925-26 |

3710±40 |

2 σ 2210-2010 |

уголь |

|

10 |

Гагарское II |

Кі – 16851 |

4460±80 |

2 σ 3360-2910 |

керамика |

|

11 |

Заюрчим I |

Le – 8886 |

4015±55 |

2σ 2900-2300 |

уголь |

|

12 |

Кочуровское I |

Ki -14787 |

3940±70 |

2 σ 2620-2200 |

керамика |

|

13 |

Кочуровское I |

Ki -14788 |

3860±70 |

2 σ 2500-2130 |

керамика |

|

14 |

Усть-Курьинское |

Le – 5006 |

3510 ± 290 |

2 σ 2270-1450 |

уголь |

|

Гаринские |

|||||

|

15 |

Непряха IV |

Lе - 1877 |

4420±50 |

2 σ 3350-2900 |

уголь |

|

16 |

Бор I |

SPb_2378 |

4462±100 |

2 σ 3490 - 2901 |

керамика |

|

17 |

Боровое озеро II |

Ki - 15079 |

4420±70 |

2 σ 3340-2900 |

керамика |

|

18 |

Боровое озеро III |

Ki - 15080 |

4360±70 |

2 σ 3340-2870 |

керамика |

|

19 |

Бор I |

SPb_2380 |

3900±100 |

2 σ 2637-2121 |

керамика |

|

20 |

Чашкинское озеро IIIа |

GIN - 15002 |

3820 ±40 |

2 σ 2370-2190 |

уголь |

|

21 |

Чашкинское озеро IIIа |

GIN - 15003 |

3820 ±40 |

2 σ 2370-2190 |

уголь |

|

22 |

Новоильинское III |

GIN - 14225 |

3660±70 |

2 σ 2300-1750 |

уголь |

|

23 |

Новоильинское III |

Le - 8897 |

3560±80 |

2 σ 2140-1690 |

уголь |

|

24 |

Красное плотбище |

SPb_2381 |

3500±100 |

2 σ 2061-1608 |

керамика |

|

Борские |

|||||

|

25 |

Боровое озеро VI |

SPb_2383 |

4217±100 |

2 σ 3036-2562 |

керамика |

|

26 |

Боровое озеро IV |

Кі - 15081 |

4120±80 |

2 σ 2890-2480 |

керамика |

|

27 |

Бор V |

SPb_2382 |

4197±100 |

2 σ 3022-2550 |

керамика |

|

28 |

Бор III |

Кі - 15082 |

3920±80 |

2 σ 2620-2190 |

керамика |

Таблица 2

Результаты калиброванных значений дат новоильинских, гаринских и борских памятников

|

0> |

4Ц |

32 ЭчикНалв-» 120 |

7).ri hialUaMitt |

££&ШХ1ШШ>Ь |

ШШ____ |

||||

|

Ent |

12 |

------■’"•"" ------------- |

|||||||

|

' SI Lt GJ GJ GJ SI Ki Ki SI SI Ki Ki Lt SI |

>b_2381 Garir - 8897 Garinc N- 14225 Ga N- 15003 Ga N-15002 Ga >b_2380 Garir -15082 Borin -15081 Borin >b_2382 Borin >b_2383 Borin - 15080 Garin - 15079 Garin - 1877 Garinc ’b_2378 Garir |

О ino ino ino 0 ) > 0 0 0 0 о |

Mg -- |

||||||

|

Ga |

ino-Borins kay |

a |

|||||||

|

Tra |

nsition 1/2 |

_^^. |

|||||||

|

' Ki St Ki Pt Ki SI Ki Ki |

■16851 >b_2728 ■16846

■15619 ’b-943 ■15618 ■16644 |

b>- ___ |

|||||||

|

No |

roilins kaya |

||||||||

|

Sta |

ri 1 |

। ^ |

|||||||

|

у |

|||||||||

|

————_—J—--- |

--—_———- |

I ‘ ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ * 1 1 1 ■ ‘ ■ 1 ■ I । 1 ■—

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Modelled date (BC)

|||||||||р||||щ||п||,|||||

О см 1 2 3

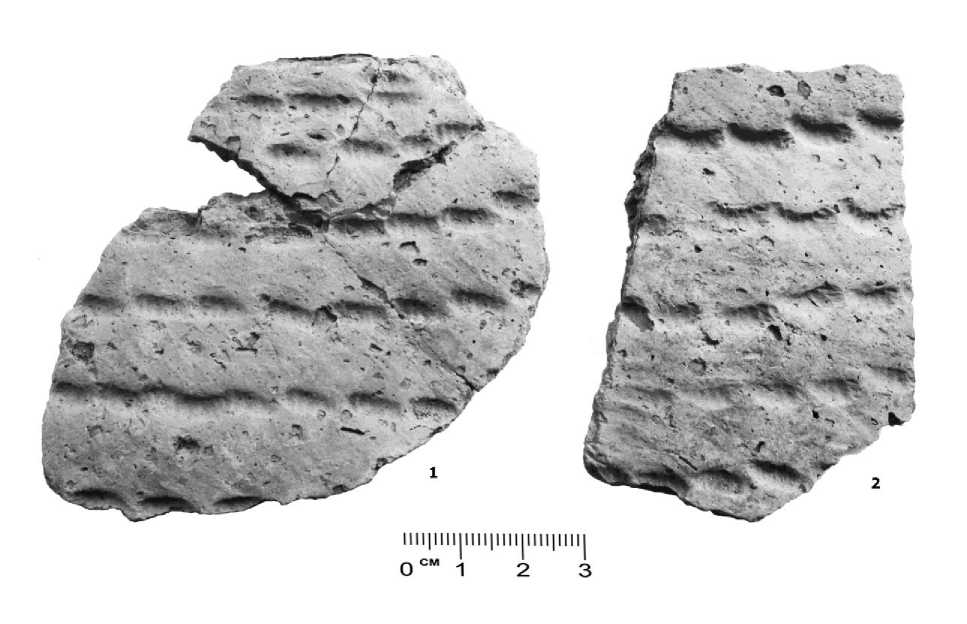

Рис. 1. Керамика стоянки Среднее Шадбегово I

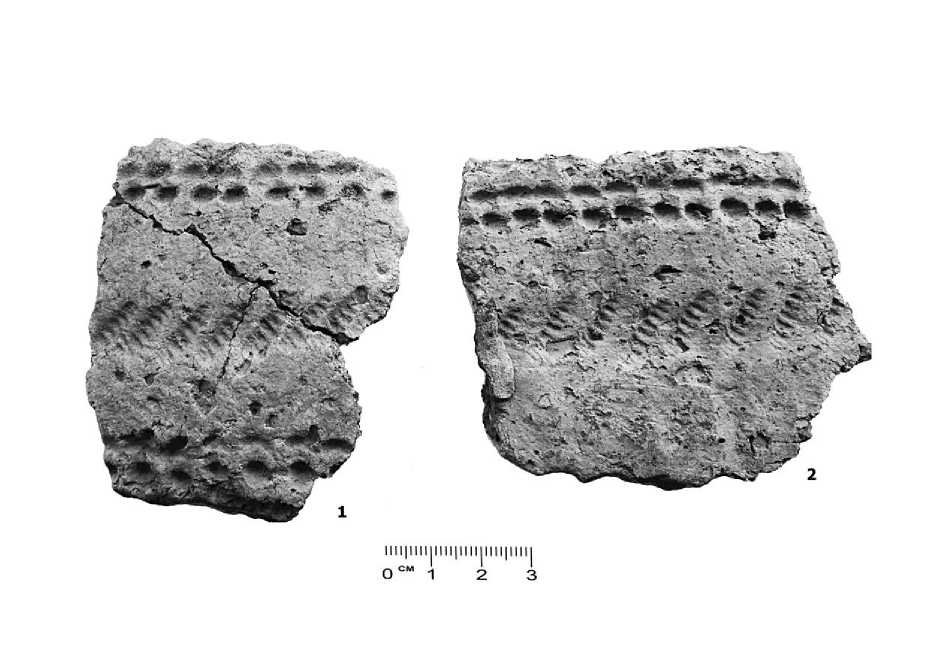

Рис. 2. Керамика поселения Бор I

Рис. 3. Керамика поселения Бор I

Рис. 4. Керамика поселения Красное Плотбище

Рис. 5. Керамика поселения Боровое озеро VI

Рис. 6. Керамика поселения Бор V

Список литературы Новые данные о периодизации и хронологии новоильинских, гаринских и борских памятников Прикамья

- Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье. М.: Наука, 1961. 198 с.

- Бадер О.Н. Поселения у Бойцова и вопросы периодизации среднекамской бронзы //Отчеты Камской (Воткинской) археологической экспедиции. М.: Б.и., 1961. Вып. 2. С. 110-271.

- Бадер О.Н. Древнейшая история Прикамья. М.: Б.и., 1963. 42 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Васильева И.Н. О выделении камского ареала гончарных традиций эпохи неолита // Археология, этнография и антропология Евразии. 2013. № 4. С. 73-83.

- Васильева И.Н., Выборнов А.А. К разработке проблем изучения неолитического гончарства Верхнего и Среднего Прикамья // Тр. Камской археол.-этногр. экспедиции / ПГГПУ. Пермь: Б.и., 2012. Вып. 8. С. 33-50.

- Васильева И.Н., Выборнов А.А. Время появления и динамика распространения неолитических керамических традиций в Поволжье // Поволжская археология. 2016. № 3. С. 1-20.

- Выборнов А.А. Неолит и эпоха раннего металла правобережья Нижней Белой: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1984а. 16 с.

- Выборнов А.А. «Флажковый» комплекс керамики Нижней Белой // Новые памятники археологии Волго-Камья / МарНИИ. Йошкар-Ола: Б.и., 1984б. С. 50-63.

- Выборнов А.А., Андреев К.М., Барацков А.В., Гречкина Т.Ю., Лычагина Е.Л., Наумов А.Г., Зайцева Г.И., Кулькова М.А., Гослар Т., Ойнонен М., Посснерт Г. Новые радиоуглеродные данные для материалов неолита - энеолита Волго-Камья // Известия СНЦ РАН. 2014. Т.16, № 4. С. 242-248.

- Выборнов А.А., Кулькова М.А. Радиоуглеродное датирование керамики и проблемы хронологии энеолита Поволжья // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы. СПб.: СКИФИЯ-принт, 2013. С. 142-145.

- Выборнов А.А., Морозов В.В. Радиоуглеродные данные по неолиту Нижнего Прикамья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII-III тыс. до н.э. Смоленск: Б.и., 2016. С. 129-139.

- Выборнов А.А., Обыдённов М.Ф., Обыдённова Г.Т. Поселение Сауз I в устье реки Белая // Эпоха меди юга Восточной Европы / КГПИ. Куйбышев: Б.и., 1984. С. 3-21.

- Выборнов А.А., Овчинникова Н.В. Итоги изучения поселения Сауз II// Древние и средневековые культуры Поволжья / КГПИ. Куйбышев: Б.и., 1981. С. 33-52.

- Габяшев Р.С. Второе Татарско-Азибейское поселение // Древности Икско-Бельского междуречья. Казань: Б.и., 1978. С. 40-66.

- Гусенцова Т.М. Поселение Кочуровское IV в бассейне р. Кильмезь // Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки / УдГУ. Ижевск: Б.и., 1980. С. 70-95.

- Денисов В.П., Мельничук А.Ф. Поселение Гагарское III в системе новоильинских древностей Пермского Приуралья // Вестник Пермского университета. История. 2014. № 1. С. 44-59.

- Коренюк С.Н., Мельничук А.Ф. Жилищные комплексы эпохи палеометалла поселения Заюрчим // Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия человека, природы, общества / УдГУ. Ижевск: Б.и., 2010. С. 180-187.

- Кулькова М.А. Радиоуглеродное датирование древней керамики // Самарский научный вестник. 2014. № 3. С. 115-122.

- Лозовская О.В., Лозовский В.М. Стоянка Замостье 2 в эпоху неолита. Радиоуглеродная хронология// Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII-III тыс. до н.э. Смоленск: Б.и., 2016. С. 179-202.

- Лычагина Е.Л. Проблемы хронологии неолита - раннего энеолита Прикамья // Вестник Пермского университета. История. 2011. № 1. С. 17-21.

- Лычагина Е.Л. Новые данные по радиоуглеродному датированию позднеэнеолитических памятников на территории Среднего Прикамья // Российская археология. 2013а. № 1. С.168-172.

- Лычагина Е.Л. Ранний энеолит Прикамья. Вопросы хронологии новоильинской культуры // Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы. СПб.: СКИФИЯ-принт, 2013б. С. 153-156.

- Лычагина Е.Л. Хронологические рамки неолитических и постнеолитических культур Среднего Предуралья // Уральский исторический вестник. 2018. № 3. С. 87-96.

- Лычагина Е.Л., Выборнов А.А. К вопросу о происхождении и хронологии новоильинской энеолитической культуры // Научный Татарстан. Гуманитарные науки. Археология и история. 2009. №2. С. 33-36

- Мельничук А.Ф. О памятниках борского типа в Прикамье //Энеолит лесного Урала и Поволжья. Ижевск: Б.и., 1990. С. 97-104.

- Мельничук А.Ф. Зауральские керамические комплексы на памятниках неолита и палеометалла Среднего Приуралья // Этническое взаимодействие на Южном Урале. Челябинск: Б.и., 2009. С. 14-17.

- Мельничук А. Ф. Поселение Усть-Очер I - энеолитический памятник в Оханском Прикамье и проблемы изучения поселений новоильинского культурного круга // Вестник Пермского университета. История. 2011. № 1. С. 22-36.

- Мельничук А. Ф. Хронология гаринской культуры в Среднем Приуралье //Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы. СПб.: СКИФИЯ-принт, 2013. С. 157-160.

- Наговицин Л.А. Энеолит бассейна р. Вятки: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1983. 20 с.

- Наговицин Л.А. Периодизация энеолитических памятников Вятского края // Проблемы изучения каменного века Волго-Камья. Ижевск: Б.и., 1984. С. 89-123.

- Наговицин Л.А. Новоильинская, гаринско-борская и юртиковская культуры // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 28-34.

- Наговицин Л.А. Культурно-хронологическое соотношение гаринских и борских памятников Прикамья // Энеолит лесного Урала и Поволжья. Ижевск: Б.и., 1990. С. 82-96.

- Наговицин Л.А. Дискуссионные проблемы в изучении новоильинской культуры // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург: Б.и., 1993. Вып.21. С. 59-76.

- Чижевский А.А., Шипилов А.В. Ранние энеолитические могильники Усть-Камья // XXI Урал. археол. совещание, посвящ. 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева: Матер. Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Самара: Порто-Принт. 2018. С. 80-84.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Радиокарбоновые даты Кокшаровского холма // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург: Б.и., 2011. Вып. 26. С. 249-254.