Новые данные о радиоуглеродной хронологии финальной части позднего бронзового века (Южное Зауралье)

Автор: Епимахов А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Хронология финала бронзового века в Южном Зауралье установлена на базе радиоуглеродного датирования. Статья вводит в научный оборот результаты датирования двух погребальных комплексов степной зоны: одиночный курган Соколок и впускное погребение кург. 4 могильника Солнце II. Комплексы объединяет ряд черт погребальной обрядности (ингумация в положении скорченно на правом боку, южная ориентировка покойных); минимальные размеры погребального сооружения и мизерное количество инвентаря. AMS-даты оказались очень близки, несмотря на некоторую разницу в деталях (отсутствие керамической посуды во впускном погребении). Калиброванные значения относятся к концу XV-XIII в. до н.э. (95,4 % вероятности). Изотопные значения не сигнализируют о резервуарном эффекте. Новые результаты точно соотносятся с раннее полученными AMS-датами. Суммирование вероятности 20 датировок иллюстрирует наличие двух пиков, один их которых относится к периоду перехода к раннему железному веку (X-VIII вв. до н.э.). Вопрос о культурной принадлежности публикуемых комплексов остается открытым, т.к. территория является зоной взаимодействия степного саргаринско-алексеевского и лесостепного межовско-го населения. Новые материалы не подтверждают ранее высказанное предположение об эволюции керамической традиции по линии сокращения орнаментации и исчезновения валиков на посуде. Материалы одиночного кургана Соколок датируются началом финала бронзового века, но содержат неорнаментированную посуду. Возможно, погребальная посуда существенно отличается от посуды поселений, для которых и было сформулировано предположение о направлении эволюции.

Южное зауралье, бронзовый век, погребальная обрядность, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146450

IDR: 145146450 | УДК: 550.8.056 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0509-0515

Текст научной статьи Новые данные о радиоуглеродной хронологии финальной части позднего бронзового века (Южное Зауралье)

Длительная история изучения памятников Южного Урала, относящихся ко второй половине II тыс. до н.э., на данный момент не привела к выработке согласованного мнения об их культурной принадлежности. Обычно выбор делается между межовской и саргаринско-алексеевской культурами [Григорьев, 2000], хотя озвучивались и другие варианты [Малютина, Зданович, Петрова, 2006; Епимахов, 2010]. Вероятно, причина такого состояния дел – малое число хорошо исследованных монокультурных памятников [Vinogradov, Yepimakhov, 2000] либо поселений с ясной стратиграфией. Нередко характерные материалы выделяются в коллекциях только типологически [Генинг, Зданович, Генинг, 1992]. Что касается погребальных объектов, то они не составляют серий в пределах одного могильника, а иногда и вовсе представлены единичными захоронениями. Стабильно пополняется список случайных находок из металла этого периода [Епимахов, 2011; Дегтярева и др., 2019], хотя на поселениях, а особенного в могильниках, они встречаются нечасто [Горбунов, Обы-деннов, 1980].

Несмотря на обозначенные трудности, проделана весьма существенная работа в определении хронологической позиции этой группы, а список датировок пополняется едва ли не ежегодно [Поселение Мочище…, 2018; Епимахов, Петров, 2021]. Наша работа призвана ввести в научный оборот новые данные, сопоставив их с ранее озвученными заключениями. Это важно, по скольку наметилось некоторое расхождение в понимании хронологического соотношения о сновных культурных традиций [Петрова, 2020], да и разделение длительного временного отрезка, видимо, нуждается во введении дополнительных промежуточных рубежей. Предложенный раннее вариант предусматривает вычленение группы погребений, относящихся ко времени перехода к раннему железному веку. Эта группа пополняется крайне медленно, да и число датировок растет незначительно [Купцова, Файзуллин, Крюкова, 2018; Епимахов, Таиров, 2020]. Тем не менее, новые данные должны быть соотнесены с таким вариантом периодизации.

Результаты полевых исследований

Новые аналитические данные получены в отношении ранее исследованных памятников. Если в одном случае результат был прогнозируем, то в другом имела место неопределенность культурной интерпретации.

Одиночный курган Соколок исследован А.Д. Таировым в 1984 г. Курган диаметром 6,5–7 м и высотой ок. 0,4 м располагался на левом берегу р. Аят (Варненский р-н Челябинской обл., 6 км ЮЗ с. Николаевка). Объект был размещен на одном из возвышений гряды (более 20 м от уровня поймы), близ слияния рек Арчаглы-Аят и Караталы-Аят. В связи с тем, что материалы подробно опубликованы [Епи-махов, 2009], ограничимся основными деталями.

Земляная насыпь имела каменный панцирь с крупными плитами в центральной части. Возможно, они, как и остальная обкладка, относятся к впускному безынвентарному погребению. Кроме него было обнаружено три округлых ямы, расположенных почти строго по линии З – В в непосредственной близости, параллельно друг другу. Длинные оси ям ориентированы меридианально. Погребения совершены в неглубоких (менее 0,5 м от уровня материка) могилах, размеры которых позволяли разместить тело в скорченном положении. Первоначальное положение установлено по отдельным костям in situ . Все покойные были ориентированы головой на юг и были уложены на правый или левый бок. В одном случае погребение парное, в двух – индивидуальные. Положение ко стей ног одного из погребенных свидетельствует об их фиксации в момент совершения ритуала. Наклон скального основания имел следствием разный уровень дна могил, смещение части костей и их плохую сохранность. Среди негативных факторов и совершение впускного погребения. Последнее содержало индивидуально погребение, видимо, в положении вытянуто на спине головой на запад.

Погребальная посуда установлена в границах ранних могил либо на их краю, но в обоих случаях приурочена к головной части погребений, отдельные фрагменты найдены при разборке насыпи. Фактически это единственная культурно диагностирующая категория. Во всех случаях речь идет о плавно профилированных горшечных формах с зауженным горлом и плоским дном, полностью или почти полностью лишенных орнамента. Такие сосуды массово встречаются в памятниках финала бронзового века, хотя поселенческие коллекции более разнообразны и выразительны. Визуально прослеживаемые в тесте приме си песка, дресвы и шамота также не противоречат культурной идентификации в свете отсутствия типичной для зауральского бронзового века тальковой дресвы. Образец для датирования (зуб) отобран из могильной ямы 1 (скелет 1).

Могильник Солнце II (Варненский р-н Челябинской обл.) хорошо известен специалистам как памятник синташтинской культуры [Епимахов, 1996], где также обнаружен курган гунно-сармат- ского времени [Любчанский, Епимахов, 1994]. Аналитические исследования позволили дополнить эту картину.

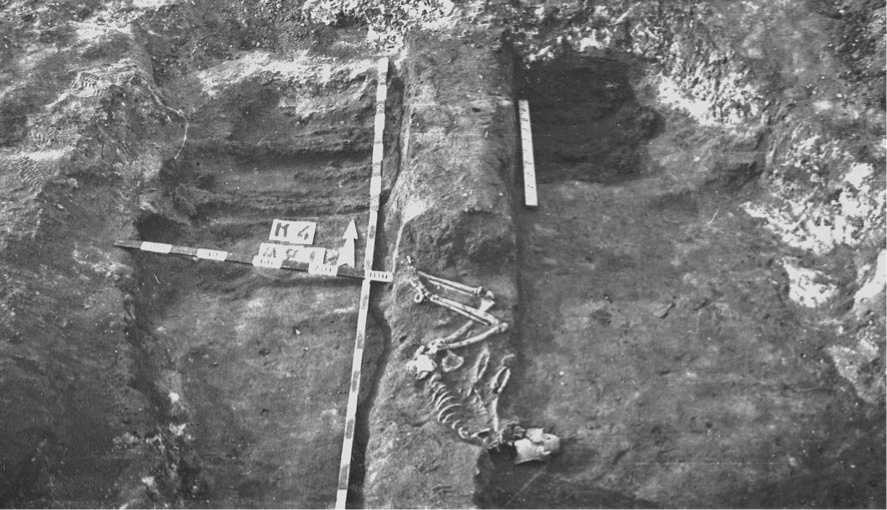

Курганы, сильно разнящиеся в размерах, расположены на высоком мысовидном участке левого берега р. Нижний Тогузак в 6 км к ЮЗ от п. Солнце. Из семи исследованных раскопками насыпей наиболее известен кург. 4, содержавший следы коле сницы и псалий. Его центральная могила имела внушительные размеры (более чем 3,5 × 2,5 м). Для изучения ее стратиграфии была оставлена продольная бровка. В процессе ее исследования и было выявлено погребение в заполнении ямы (в 0,15–0,2 м выше уровня деревянного перекрытия и в 1 м от дна). Обнаруженный полный скелет взрослого мужчины (?) располагался в положении скорченно на правом боку с ориентировкой головой на юг (рис. 1). Степень скорченно-сти средняя, но в грудном отделе позвоночник был неестественно изогнут. Инвентарь, обнаруженный в заполнении сильно потревоженной синташ-тинской могилы, невозможно достоверно связать с описываемым покойным. В момент обнаружения и первой публикации нестандартность погребения хорошо понималась, как и его впускной характер, но для его интерпретации явно не хватало сравнительных данных. Для датирования был использован фрагмент бедренной кости.

Радиоуглеродное датирование

Для анализа использован коллаген – зуб и фрагмент кости человека. Отбор произведен в месте хранения антропологических коллекций (фонды НОЦ евразийских исследований Южно-Уральского гос. ун-та). Выделение коллагена и остальные фазы пробоподготовки проведены в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН, измерения – в Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США). Анализ проведен в рамках ускорительных технологий (AMS) с определением количества коллагена, соотношения изотопов азота и углерода. Для калибровки использована программа OxCal 4.4.4 [Bronk Ramsey, 2017], калибровочная кривая IntCal20 для Северного полушария [Reimer et al., 2020].

Итоги датирования кургана Соколок (IGANAMS-9087) и погребения из могильника

Рис. 1. Могильник Солнце II, кург. 4, мог. яма 1. Впускное погребение.

Результаты радиоуглеродного датирования погребений финальной бронзы Южного Зауралья

|

IGANAMS |

Coll., % |

C/N at |

δ15N, ‰ |

δ13C, ‰ |

14C, BP (1σ) |

cal BС (95,4%) |

Медиана cal BС |

|

9087 |

15,10 |

3,14 |

10,18 |

–19,37 |

3080 ± 30 |

1428–1290 |

1355 |

|

9095 |

2,42 |

3,14 |

11,19 |

–18,48 |

3100 ± 25 |

1421–1263 |

1341 |

Солнце II (IGANAMS-9095) весьма близки (см. таблицу), даже несмотря на низкое содержание коллагена во втором образце. Соотношение азота и углерода не выходит за пределы нормы, нет серьезных отличий и в показателях ¹N и ¹³C. В отсутствие локальных данных по животным приходится ориен- тироваться на региональные материалы по эпохе бронзы, которые указывают на попадание в коридор значений, характерных для человека [Епима-хов и др., 2021 и др.] В свете отсутствия следов резервуарного эффекта результаты можно считать достоверными.

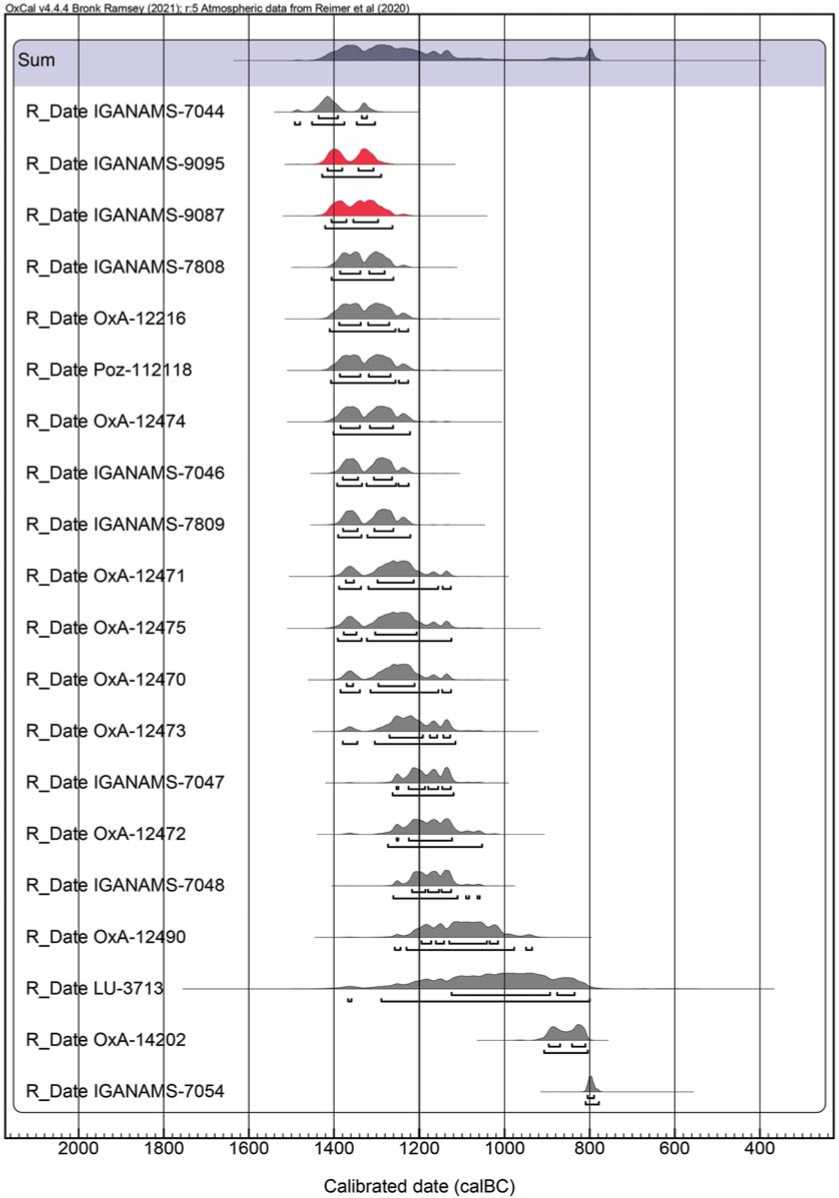

Рис. 2. График результатов калибровки AMS-дат памятников финала бронзового века Южного Урала.

Сравнивая эти итоги с ранее полученными датировками региона, мы предпочитаем использовать только AMS-даты (всего 20). График калибровки (рис. 2) иллюстрирует тот факт, что новые даты попадают в число наиболее ранних. При этом суммирование вероятностей формирует два пика значений, отделяя памятники переходного времени к раннему железному веку.

Выводы

Описанные комплексы по обрядовым чертам уверенно отно сятся к финальной части ме стного бронзового века. На это указывают ориентировка в южном секторе, крайне редко встречающаяся в предшествующий период; скорченность погребенных (нередко сильная); правобочное положение покойных. Последнее иногда обнаруживается и среди срубно-алакульских материалов, но составляет небольшой процент и часто обусловлено расположением покойных лицом друг к другу [Рафикова, 2020 и др.]. Должны быть упомянуты также минимальное число инвентаря, включающего обычно исключительно по суду узнаваемого облика, в целом скромные размеры сооружений и небольшое число курганов, наличие впускных погребений, часть которых совершалась на поселениях.

Остается осветить вопрос о культурной принадлежности. Материалы происходят из степной зоны, которая обычно считается саргаринско-алек-сеевской с оговорками о проникновении лесостепного межовского населения. Поздними признаками в рамках финала бронзового века признаются обеднение орнаментации и исчезновение валиков на сосудах [Петрова, 2020]. Приходится признать, что типологические основания для такой периодизации не работают, во всяком случае для погребальных памятников. Аргументация же в виде сцинтилляционных дат поселений лесостепной зоны нуждается в верификации, продатированные погребения из этой зоны не отличаются от степных ни по хронологии, ни по обрядовым чертам, включая инвентарь.

Список литературы Новые данные о радиоуглеродной хронологии финальной части позднего бронзового века (Южное Зауралье)

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта. Археологический памятник арийских племен Урало-Казахстанских степей. – Т. 1. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1992. – 408 с.

- Горбунов В.С., Обыденнов М.Ф. Курганный могильник эпохи поздней бронзы в Южной Башкирии // СА. – 1980. – № 3. – С. 173–182.

- Григорьев С.А. Бронзовый век // Древняя история Южного Зауралья. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. ун-та, 2000. – Т. I: Каменный век. Эпоха бронзы. – С. 241–409.

- Дегтярева А.Д., Виноградов Н.Б., Кузьминых С.В., Рассомахин М.А. Металлические изделия алексеевско-саргаринской культуры Среднего и Верхнего Притоболья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2019. – № 4. – С. 28–44. – doi: 10.20874/2071-0437-2019-47-4-3

- Епимахов A.B. Курганный могильник Солнце II – некрополь укрепленного поселения средней бронзы Устье // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала. Тр. музея-заповедника Аркаим. – Челябинск: Каменный пояс, 1996. – С. 22–42.

- Епимахов А.В. «Темные века» эпохи бронзы Южного Зауралья // РА. – 2010. – № 2. – С. 39–50.

- Епимахов А.В. Завершающие века эпохи бронзы Южного Зауралья: штрихи к портрету // Проблемы археологического изучения Южного Урала. – Челябинск: АБРис, 2009. – С. 56–66.

- Епимахов А.В. Однолезвийные ножи бронзового века из бассейна р. Уй (Южное Зауралье) // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Социально-гуманитарные науки. – 2011. – Вып. 17, № 30. – С. 15–17.

- Епимахов А.В., Куприянова Е.В., Хоммель П., Хэнкс Б.К. От представлений о линейной эволюции к мозаике культурных традиций (бронзовый век Урала в свете больших серий радиоуглеродных дат) // Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции: Мат-лы I Междунар. междисциплинар. конф. / отв. ред. Е.В. Куприянова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – С. 7–29.

- Епимахов А.В., Петров Ф.Н. Радиоуглеродная хронология культурных традиций бронзового века Зауралья: по материалам поселения Левобережное (Синташта II) // РА. – 2021. – № 3. – С. 67–79. – doi: 10.31857/S086960630012103-2

- Епимахов А.В., Таиров А.Д. Между бронзовым веком и железным (могильник Шатмантамак I в Башкортостане) // Поволжская археология. – 2020. – № 3. – С. 171–180.

- Купцова Л.В., Файзуллин И.А., Крюкова Е.А. Памятник эпохи поздней – финальной бронзы в Западном Оренбуржье (курганный могильник у с. Каменка) // Поволжская археология. – 2018. – № 3. – С. 299–313. – doi: 10.24852/2018.3.25.299.313

- Любчанский И.Э., Епимахов A.B. Новые памятники гунно-сарматского времени Южного Зауралья // Проблемы истории, филологии, культуры. – Магнитогорск: Изд-во Магнитог. гос. педагогич. ин-т, 1994. – Вып. I. – С. 13–22.

- Малютина Т.С., Зданович Г.Б., Петрова Л.Ю. Поселение Берсуат XVIII // Археология Южного Урала. Степь (проблемы культурогенеза). – Челябинск: Рифей, 2006. – С. 148–167.

- Петрова Л.Ю. Межовские комплексы Южного Зауралья и вопросы культурного взаимодействия в эпоху финальной бронзы // Тр. VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. – Самара: Самар. гос. соц.-педагог. ун-т, 2020. – Т. 1. – С. 321–322.

- Поселение Мочище и андроновская проблема / Григорьев С.А., Петрова Л.Ю., Плешанов М.Л. и др. – Челябинск: Цицеро, 2018. – 398 с.

- Рафикова Я.В. Парные погребения эпохи поздней бронзы Средней Азии и Северо-Западного Индостана: свидетельства андроновских миграций? // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2020. – № 2. – С. 199–214.

- Bronk Ramsey C. Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets. Radiocarbon – 2017. – Vol. 59. – P. 1809–1833. – doi: 10.1017/RDC.2017.108

- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 CAL kBP) // Radiocarbon. – 2020. – Vol. 62. – P. 725–757. – doi: 10.1017/RDC.2020.41

- Vinogradov N.B., Yepimakhov A.V. From a Settled Way of Life to Nomadism. Variants in Models of Transition // Kurgans, Ritual Sites, and Settelments: Eurasian Bronze and Iron Age / Edited by J. Davis-Kimball, E. M. Murphy, L. Koryakova, L. T. Yablonssky. – BAR Intern. Series 890. – Oxford: Archaeopress, 2000. – P. 240–246.