Новые данные о разнообразии погребальных обрядов майкопско-новосвободненской общности

Автор: Кореневский С.Н., Медникова М.Б., Бочковой В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию двух захоронений человеческих останков на поселении Чекон-2 майкопско-новосвободненской общности. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа установлено, что внутренняя поверхность свода черепа одного скелета была окрашена киноварью. Погребения на поселении Чекон-2, скорее всего, связаны с жертвенными захоронениями на специально отведенном для этого месте.

Погребальный обряд, биоархеология, палеопатология, обращение с телом умершего, рентгенофлуоресцентный анализ, применение киновари

Короткий адрес: https://sciup.org/145145705

IDR: 145145705 | УДК: 903.59 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.034-042

Текст научной статьи Новые данные о разнообразии погребальных обрядов майкопско-новосвободненской общности

Погребальные обряды майкопско-новосвободненской общности (МНО), как известно, отличались разнообразием [Мунчаев, 1975; Кореневский, 2004]. Для них особенно показательна традиция захоронения в курганах, однако не исключена возможность бескурганно-го погребения [Кореневский, 2004], но доказательств этого до сих пор не было. Сейчас ситуация изменилась в связи с последними археологическими исследованиями. Междисциплинарный подход и применение современных высокотехнологических методов открывают новые перспективы в изучении скелетных останков человека, даже фрагментарных.

В настоящей публикации приводятся данные о двух грунтовых захоронениях в слое поселения Чекон-2, относящегося к кругу памятников МНО. Было проведено комплексное исследование фрагментарных человече- ских останков, в т.ч. с применением цифровой микро-фокусной рентгенографии и рентгенофлуоресцентного анализа. При контекстуальном рассмотрении этих находок мы опирались на архивные материалы.

Данные археологического источника

Поселение Чекон-2 было раскопано В.В. Бочковым в 2011 г. [2013]. Расположенное к северо-западу от ст. Че-кон Анапского р-на Краснодарского края, оно попало в зону строительства железной дороги. В итоге узкой полосой вдоль современного железнодорожного полотна была вскрыта площадь 1 050 м2 до материка. Толщина культурного слоя колеблется от 20 (на периферии) до 80 см (в центральной части). Обнаружено 69 хозяйственных ям, три полуземлянки-жилища, 24 комплекса с остатками каменных выкладок, развалами сосудов, скоплениями глиняной обмазки и керамики.

Раскоп длиной 150 м и шириной 5 м, заложенный вдоль железнодорожного полотна, был разделен на 30 квадратов 5 × 5 м, между которыми оставлены бровки

толщиной 20 см. Дно квадратов зачищалось на каждом 20-сантиметровом уровне. Однако пятна ям стали заметны только после выхода на материк (глина). Ямы получили порядковые номера. Находки фиксировались по каждому объекту отдельно, а также по уровням (20 см). Все промеры велись от принятого репер-центра – основания опоры ЛЭП.

Стратиграфия дана по разрезу траншеи длиной 143 м. В центре глубина раскопа 130–135 см, на концах – 70–100 см. Пахотный слой имеет мощность 15–45 см. Культурный слой серо-коричневого цвета прослежен по всей длине раскопа. Его толщина в центральной части 55–80 см, на концах траншеи – 20–40 см. Светло-коричневый предматериковый суглинок мощностью 10–30 см залегал под культурным слоем по всей длине разреза. Материк – глина-белоглазка желто-коричневого цвета, фиксировался на глубине 100–130 см в центре, 67 – на северо-северо-восточном конце траншеи, 90 см – на юго-юго-западном. Перепад глубин залегания материка зависит от наклона древней поверхности.

На поселении найдено более 13 тыс. фрагментов керамики, каменные зернотерки (растиральники), кремневые отщепы, пластины, нуклеусы, вкладыши серпов, флажковидный наконечник стрелы псекупского типа, каменные топоры, тесла, терочники, проколки, лощила, костяная булавка, подвеска из клыка животного, пряслица и керамическая печать. Особо показательны глиняные конусы со шляпкой [Бочковой и др., 2013, с. 7, рис. 3]. Набор находок в целом обычен для памятников МНО, но имеет свою специфику. Так, здесь есть обломки каменных топоров со втулкой и плоских тесел, а также костяные ударные орудия со втулкой. Ранее на поселениях МНО такие вещи не встречались.

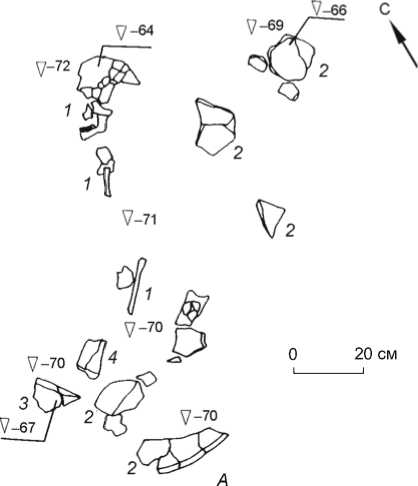

Керамическая коллекция с поселения включает сосуды, изготовленные из теста охристого цвета без минеральных примесей и с минеральными искусственными добавками (много включений черного цвета и часто заметны фрагменты ракушек). Специально под микроскопом по методу А.А. Бобринского керамика еще не изучалась. Предварительная информация о ней дана А.Д. Резепкиным в публикации об этом памятнике коллектива авторов [Там же, с. 5–18]. Среди керамики без минеральных примесей в тесте очевидны типы посуды высокого класса майкопско-новосвобод-ненской общности. Представлены сосуды с круглым дном. Не исключена возможность наличия и плоскодонной посуды, в т.ч. т.н. лепных тюльпановидных сосудов с искусственными минеральными примесями в тесте. Полые глиняные конусы с грибовидной шляпкой позволяют отнести поселение Чекон-2 к памятникам псекупского варианта МНО [Кореневский, 2004, с. 53–54], которые в последние годы стали в большом количестве открываться в причерноморской зоне Западного Предкавказья.

Далее перейдем непосредственно к описанию места обнаружения человеческих останков на поселении, которые В.В. Бочковой, согласно археологической традиции, назвал погребениями, но их статус может быть определен только в процессе последующего изучения.

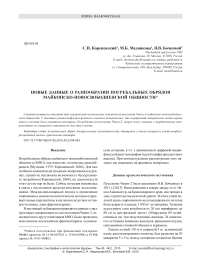

Погребение 1 обнаружено в кв. 29. Оно парное. Скелет 1 зафиксирован на глубине –57 (кости ног)… –66 (череп) см, скелет 2 – соответственно –63... –56 см. Костные останки залегали в гумусированном суглинке серо-коричневого цвета (выше материка), т.е. в культурном слое. Судя по полевой документации и фотофиксации [Бочковой, 2013], скелет 1 взро слого человека сохранился в разрозненном состоянии и фрагментарно. Череп находился в положении на левом виске. Судя по всему, его лицевая часть могла быть обращена на восток. Рядом лежали плечевая и локтевая кости левой руки в сочленении, причем плечевая частично располагалась поверх черепа. Такая позиция отражает положение отдельно помещенной руки, согнутой в локте под острым углом, и позволяет полагать, что анатомический порядок скелета был нарушен. Из-под локтевой кости выступал череп человека из погр. 2, нахо-

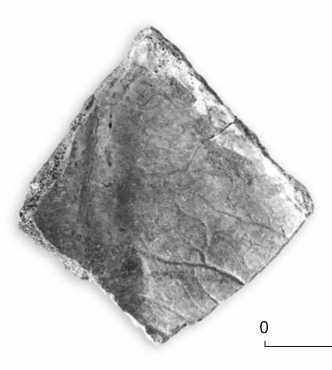

Рис. 1. План погребения 1 на поселении Чекон-2.

1 – кости скелета 1; 2 – кости скелета 2; 3 – череп захороненного ниже ребенка из погр. 2; 4 – щиток осетра; 5 – камень.

дящегося глубже (рис. 1). Правая половина скелета 1 представлена фрагментами костей предплечья, которые лежали по линии СВ–ЮЗ на месте правой верхней части грудной клетки, находившимся сверху них фрагментом лопатки и разрозненными костями ноги (бедренная, берцовые, кости стопы).

Скелет 2 располагался между черепом и костями ноги первого. В полевой документации он упоминается как «фрагментарный скелет подростка» (скорее всего, здесь возраст дан условно). Сохранились раздавленный череп, плечевая кость и кость левого предплечья, фрагменты бедренных и берцовых костей.

Возле локтевого сустава скелета 1 с восточной стороны находился щиток осетра. На уровне грудной клетки слева стоял на ребре небольшой плоский кусок известняка подпрямоугольной формы. Такой же, но большой камень лежал плашмя в 25 см к востоку от костей ног скелета 2.

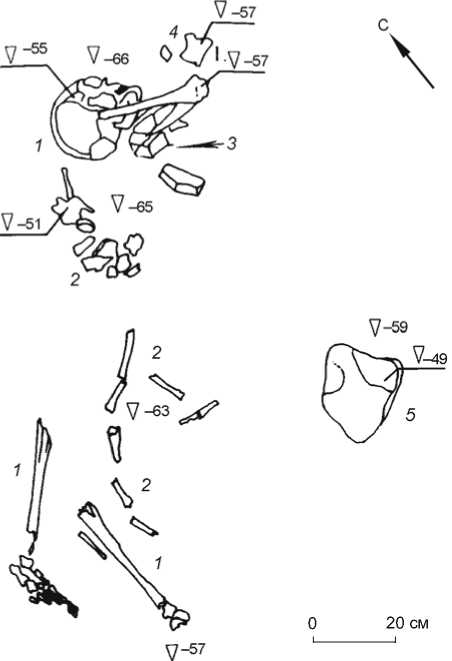

Погребение 2 находилось на уровне –70 (кости ног)… –72 (череп) см, т.е. выше материка, в культурном слое (рис. 2). Согласно полевому отчету, скелет принадлежал подростку. Ниже будут представлены результаты антропологического изучения, уточняющие это определение. Предполагается, что погребенный находился в скорченном положении на правом боку, но достоверно поза не восстанавливается. Череп лежал на правой височной кости. Положение костей рук не определяется.

Слева от погребенного и в ногах обнаружены фрагменты преднамеренно разбитой лепной миски. Одни лежали лицевой стороной вверх, другие – вниз. В ногах погребенного с правой стороны найдены обломки верхней части лепного горшка. Они лежали внешней поверхностью вниз. Между фрагментами миски и сосуда находился небольшой кусок известняка.

В

Рис. 2. Погребение 2 на поселении Чекон-2.

А – план; Б, В – фрагменты погребения: Б – череп, В – развалы миски и сосуда; Г – реконструкция миски и сосуда. 1 – кости скелета; 2 – фрагменты миски; 3 – фрагменты сосуда; 4 – камень.

cм

Г

Таблица 1. Радиоуглеродные даты поселения Чекон-2 *

|

Описание образцов |

Шифр |

14С-дата, л.н. |

Калиброванные значения, гг. до н.э. |

|

|

Разные показатели вероятности |

Вероятность 68 % |

|||

|

Кости КРС ** из ямы 55, кв. 23, раскоп 1, II уровень расчистки |

ИГАН-4242 |

4 420 ± 70 |

3348–3264 3244–3102 |

3311–2918 |

|

Крупные кости лошади из ямы 55, кв. 23, раскоп 1, I уровень расчистки |

ИГАН-4243 |

4 510 ± 60 |

3500–3431 3380–3327 |

3355–3095 |

|

Кости КРС из ямы 2, полуземлянка 54, раскоп 1, II уровень расчистки |

ИГАН-4256 |

4 810 ± 90 |

3695–3516 3398–3384 |

3660–3469 |

*Составлено по: [Гей, Зазовская, 2013].

**Крупный рогатый скот.

Для поселения Чекон-2 получено несколько радиоуглеродных дат [Гей, Зазовская, 2013] (табл. 1). А.Н. Гей и Э.П. Зазовская предлагают датировать памятник 37–32 вв. до н.э. Однако с учетом крайнего значения нижней границы интервала 2918 г. до н.э. диапазон немного шире – 37–30 вв. до н.э.

Даты рассматриваемых погребений, полученные по костям захороненных людей, таковы:

погр. 1 (скелет 1) – 4 410 ± 90 л.н. (Кi-18074), калиброванные значения: 3398–2911 гг. до н.э., или 34– 30 вв. до н.э.

погр. 2 – 4 690 ± 110 л.н. (Кi-18075), калиброванные значения: 3637–3357 гг. до н.э., или 37–34 вв. до н.э.

Скелетные останки по данным палеопатологии

Палеоантропологические находки с поселения Че-кон-2 были обследованы в лаборатории группы физической антропологии Института археологии РАН. К сожалению, хотя при раскопках обнаружены останки трех человек, для последующего изучения были отобраны два скелета – взрослого из погр. 1 и ребенка из погр. 2.

Останки индивидуума 1 (погр. 1) представлены фрагментами свода черепа (лобной, теменных, височных, затылочной костей), центральной частью тела нижней челюсти, первым шейным позвонком, разрушенным зубовидным отростком второго шейного позвонка, коренными зубами, единственным фрагментом лицевого скелета, окаймлявшим нижний внешний квадрант правой глазницы, лопаткой, разрушенными плечевыми, лучевыми, локтевыми, большеберцовыми костями и костями стопы (парные таранные, пяточные, плюсневые).

Пол погребенного мужской, возраст adultus 2 (30–39 лет). Характерной особенностью свода че- репа является массивность за счет расширения губчатого слоя.

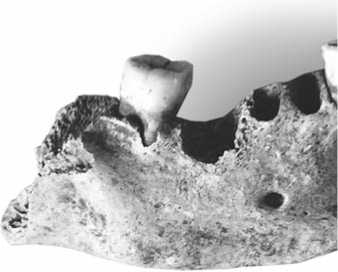

Можно констатировать отсутствие патологических проявлений на своде. Например, криброзные изменения, сопряженные с развитием анемии (cribra orbita-lia), на внутренней поверхности глазниц не выражены. Имеются лишь неглубокие пальцевидные вдавления на эндокраниальной поверхности теменной кости, которые можно соотнести с последствиями повышенного внутричерепного давления (рис. 3). На двух молярах верхней челюсти хорошо заметен пришеечный зубной камень. На трех изолированных зубах нижней челюсти выявлен кариес в нижней части коронки. На самой мандибуле наблюдаются следы прижизненной утраты первого правого моляра, не сопровождающиеся признаками далеко зашедшей облитерации, т.е. это случилось незадолго до смерти (рис. 4).

В нижней части лицевой поверхности правой скуловой кости наблюдаются криброзные изменения, которые местами носят звездчатый характер (рис. 5).

3 cм

Рис. 3. Эндокраниальная поверхность фрагмента свода черепа индивидуума 1 с пальцевидными вдав-лениями в центральной части.

Рис. 4. Нижняя челюсть индивидуума 1 с признаками прижизненной утраты зуба.

Рис. 5. Правая скуловая кость индивидуума 1 с кри-брозными изменениями на лицевой поверхности.

Дифференциальная диагностика патологического проявления включает следствие воспалительного процесса или оссифицированную гематому.

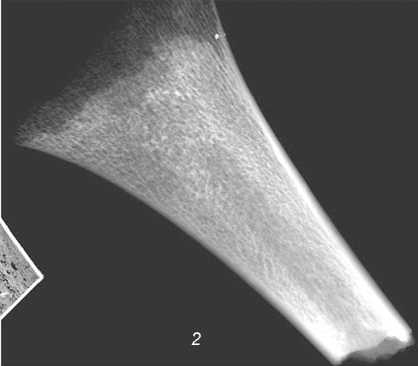

Останки индивидуума 2 (погр. 2) представлены фрагментами свода черепа, нижней челюсти, разрушенными диафизами трубчатых костей (бедренные, большеберцовые, плечевые, лучевые). Они принадлежали ребенку возрастной категории infantilis 1 (5–6 лет). На микрофокусных рентгенограммах фрагментов нижней челюсти хорошо видны сформированные коронки зубов второй генерации, которые подтверждают это возрастное определение (рис. 6).

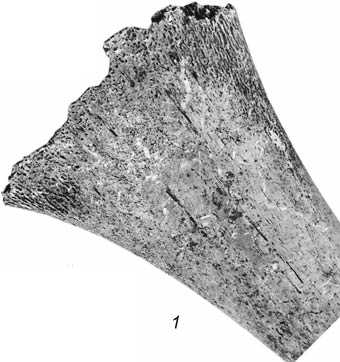

На костях ребенка наблюдается комплекс патологических проявлений. На диафизе плечевой кости, в нижнем метафизе бедренной, на передней поверхности верхнего эпифиза большеберцовой кости выражена периостальная реакция костной ткани (рис. 7, 8). Морфологическая картина характерна не только для периостита, но и для локальных оссифицированных гемаррагий, т.е. продолжавшихся некоторое время кровоизлияний. Вместе с тем на внешней и внутренней поверхности свода черепа патологических изменений не обнаружено. Дифференциальная диагностика палеопатологии включает инфекционное заболевание или витаминную недостаточность. Хотя на поверхности свода черепа не выявлены следы ло-

2 cм

Рис. 6. Фрагменты нижней челюсти ребенка (индивидуум 2) со сформированными закладками зубов второй смены. Микрофокусная рентгенограмма.

Рис. 7. Верхняя часть большеберцовой кости ребенка с выраженной периостальной реакцией на передней поверхности ( 1 ) и ее микрофокусная рентгенограмма ( 2 ).

2 cм

Рис. 8. Нижний метафиз бедренной кости ребенка с периостальными кри-брозными изменениями ( 1 ) и его мик-рофокусная рентгенограмма ( 2 ).

кальных кровоизлияний, не исключено, что симптомы изменений поверхности трубчатых костей указывают на недостаток в пище витамина С, т.е. на детскую цингу.

Данные биоархеологии о практике манипуляций с телом умершего

На поверхности костных останков не выявлены следы дополнительного инструментального воздействия (насечки, надрезы, разрубы и т.п.). Целостность двух осмотренных костяков сильно нарушена из-за естественных тафономических процессов, и это влияет на достоверность наших выводов. Тем не менее есть обстоятельства, позволяющие предполагать, что захоронение человеческих останков в слое поселения Чекон-2 не было обычной ингумацией.

Мужской череп (индивидуум 1) представлен частично – двумя комплементарными частями лобной кости, четырьмя фрагментами теменных (три из них комплементарны), двумя парными височными и двумя фрагментами затылочной кости. Особый интерес вызывает один из последних – нижний, с анатомической точки зрения: на нем сохранился небольшой по протяженности край большого затылочного отверстия. Но в целом можно констатировать, что основание черепа и область foramen magnum отсутствуют.

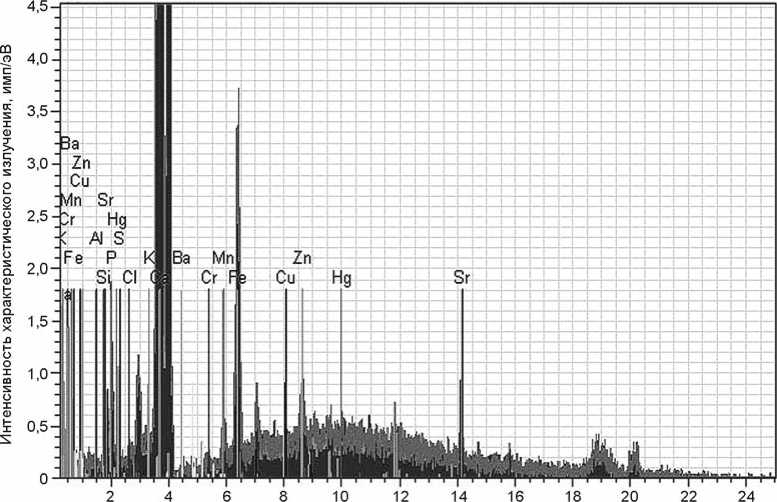

При визуальном осмотре фрагментов свода черепа мы обратили внимание на необычный кирпично-красноватый цвет внутренней поверхности лобной и всех найденных элементов теменных костей (см. рис. 3). На височных, а также на фрагментах затылочной кости красный оттенок не выявляется. Это послужило поводом для проведения дальнейшей экспертизы. Рентгенофлуоресцентный анализ был выполнен на оборудовании фирмы Bruker AXS на базе Института проблем экологии и эволюции РАН. Помимо ожидаемых сигналов от элементов, базовых для строения костной ткани человека, на поверхности образца зафиксирован отчетливый сигнал, свидетельствующий о наличии ртути (табл. 2, рис. 9). Относительно повышенная концентрация серы подтверждает,

Таблица 2. Результаты элементного анализа внутренней поверхности свода черепа скелета 1. Значения массовой доли, %

|

Спектры |

Al |

Si |

P |

S |

Cl |

K |

Ca |

Cr |

Mn |

Fe |

Cu |

Zn |

Sr |

Ba |

Hg |

|

4.1 |

– |

1,82 |

7,21 |

0,15 |

0,15 |

0,30 |

87,70 |

0,04 |

0,14 |

1,81 |

0,02 |

0,19 |

0,20 |

0,08 |

0,20 |

|

4.2 |

3,39 |

0,00 |

7,73 |

0,00 |

– |

0,28 |

86,21 |

0,07 |

0,16 |

1,29 |

0,06 |

0,24 |

0,10 |

0,27 |

0,20 |

|

4.3 |

– |

1,10 |

7,20 |

0,11 |

0,23 |

0,25 |

88,24 |

0,05 |

0,30 |

1,75 |

0,04 |

0,21 |

0,17 |

0,21 |

0,16 |

|

4.4 |

– |

– |

6,98 |

0,06 |

0,09 |

0,34 |

89,71 |

0,05 |

0,15 |

1,71 |

0,03 |

0,25 |

0,21 |

0,24 |

0,19 |

|

4.5 |

– |

– |

6,82 |

0,00 |

0,11 |

0,22 |

90,26 |

0,04 |

0,14 |

1,56 |

0,05 |

0,24 |

0,09 |

0,22 |

0,25 |

|

Среднее значение |

3,39 |

0,97 |

7,19 |

0,06 |

0,14 |

0,28 |

88,42 |

0,05 |

0,18 |

1,62 |

0,04 |

0,22 |

0,15 |

0,20 |

0,20 |

|

Сигма |

0,00 |

0,92 |

0,34 |

0,07 |

0,06 |

0,05 |

1,62 |

0,01 |

0,07 |

0,21 |

0,01 |

0,03 |

0,06 |

0,07 |

0,03 |

|

Средняя сигма |

0,00 |

0,41 |

0,15 |

0,03 |

0,03 |

0,02 |

0,72 |

0,01 |

0,03 |

0,09 |

0,01 |

0,01 |

0,03 |

0,03 |

0,02 |

Напряжение. кэВ

Рис. 9. Результаты элементного анализа внутренней поверхности свода черепа индивидуума 1.

что фрагменты верхней части свода черепа индивидуума 1 из погр. 1 с внутренней стороны были окрашены соединением ртути (HgS) – киноварью.

Обсуждение

Датировка погребений на поселении Чекон-2 позволяет уверенно относить их ко времени существования МНО. По результатам датирования, погр. 2 несколько древнее погр. 1, что совпадает со стратиграфией этих захоронений. Диапазоны дат в обоих случаях достаточно широки, ок. 300 лет. Область их совпадения приходится на 34 в. до н.э. Скорее всего, это были два последовательных захоронения людей в одном и том же месте, что само по себе требует объяснений, т.к. других погребений в культурном слое памятника не обнаружено. Поэтому мы не можем сказать, что здесь отражена ситуация с ординарным грунтовым могильником майкопских племен.

В рамках хронологии МНО захоронения на поселении Чекон-2 относятся, видимо, к концу среднего и началу позднего периода ее существования [Кореневский, 2011, с. 21–40], к новосвободненскому этапу в развитии бронзолитейного и кузнечного дела.

Кости человека в слоях поселений МНО редки, но подобные случаи известны. На Галюгаевском-2 в разведочной траншее было зафиксировано погребение подростка в скорченном положении на правом боку [Кореневский, 1988]. Захоронение взрослого челове- ка обнаружено в слое поселения Катусвина Кривица [Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013]. Погребенный лежал в скорченном положении на левом боку головой на юго-восток, лицом на юг. Судя по расположению костей правой руки, она была предельно согнута в локте, кисть находилась у правого виска. Такая позиция руки необычна для майкопского обряда захоронения, подразумевающего позу погребенного в скорченном положении на боку с кистями у лица или колен.

Рассматриваемые останки трех людей на поселении Чекон-2 не дают четкого представления о позах умерших, кроме того, что черепа двух из них находились в положении на боку. По сути дела, мы сталкиваемся здесь с помещением в землю фрагментов тел. Сначала были закопаны части тела ребенка (погр. 2), затем на этом же месте – взрослого человека и подростка (?).

Череп ребенка в погр. 2 (см. рис. 2) находился на одном уровне с развалом миски, которая при помещении в землю уже была разбита, а ее черепки разбросаны на определенном пространстве, возможно, на поверхности грунта, покрывавшего погр. 2. Все это наводит на мысли об особых причинах появления таких захоронений в культурном слое майкопского поселения. Обращает на себя внимание сходная ориентировка погребенных головой на северо-восток, одинаково неглубокое их закапывание в грунт, видимо едва скрывавший трупы, а также ярусное расположение одного над другим.

Результаты антропологической экспертизы свидетельствуют о том, что останки человека из верхнего яруса (погр. 1, скелет 1) принадлежали взрослому мужчине, из нижнего (погр. 2) – ребенку периода первого детства. Степень сохранности этого второго скелета (особенно черепа и нижней челюсти, поскольку позволяет увидеть на рентгенограммах закладки постоянных зубов) не оставляет сомнений в том, что ребенку было не более 6 лет. На его костях обнаружены оссифицированные гематомы, более всего характерные для цинги. Это заболевание было достаточно типично для земледельческих популяций; в частности, в эпохи энеолита и ранней бронзы оно встречалось на Балканах преимущественно у грудных младенцев в виде т.н. болезни Моллера–Барлоу (см., напр.: [Бужи-лова, 2005, с. 116–117]). На взрослых скелетах признаки дефицита витамина С обычно не наблюдаются. Но следует отметить, что на нижней челюсти мужчины из погр. 1 обнаружена утрата зуба незадолго до смерти, а эта особенность характерна для картины цинги. К тому же на его правой скуловой кости наблюдаются возможные последствия локальных кровоизлияний, типичных для скорбута. Впрочем, сохранность черепа не позволяет сделать достоверные выводы на этот счет.

Цинга развивается при отсутствии в питании свежих овощей и фруктов, например, при длительном вываривании, вымораживании продуктов, а также при долгом хранении запасов продовольствия (недавние обзоры см.: [Медникова и др., 2013а, б; Crist, Sorg, 2014; и др.]). Есть мнение, что авитаминозу может способствовать стресс [Жуков, 2014]. Вплоть до XIX в. господствовало представление о скорбуте как о заразной болезни. Характерно высказывание Н.М. Карамзина о цинге XVII в.: «…ею заразились беднейшие и заразили других» [1831, с. 130]. Надо думать, что подобные представления бытовали и раньше и могли способствовать обособленному захоронению умерших от этой болезни людей.

Особого рассмотрения требует присутствие соединения ртути (HgS) на костях мужчины из погр. 1. Использование киновари для окрашивания лица покойного было недавно обнаружено в ходе изучения останков представителя майкопской элиты, погребенного в кург. 1 могильника Марьинская-3 [Медникова, 2013]. Сходно е применение соединений ртути в погребальной практике было известно на территории Южной Сибири и Китая, причем значительно позднее – в эпоху раннего железа [Полось-мак, 2001, с. 250–251]. Радиоуглеродные даты для погр. 18 кург. 1 могильника Марьинская-3 варьируют в промежутке 3405–3360 гг. до н.э.; по данным дендрохронологии, похороны состоялись примерно в 3350 г. до н.э. [Канторович, Маслов, 2009, с. 115]. До настоящего момента нам представлялось, что это самое раннее использование ртути в погребальном обряде на территории Евразии. Впрочем, более детальное рассмотрение позволило обнаружить очень древние аналогии на Ближнем Востоке, в кругу памятников докерамического неолита стадии В [Медникова, 2015, с. 51].

Случай применения киновари в погребальном обряде, встреченный на поселении Чекон-2, необычен. Если в погребении на могильнике Марьинская-3 интенсивное окрашивание зафиксировано на наружной поверхности черепа [Медникова, 2013, рис. VII, цв. вкл.], то здесь – на внутренней (эндокраниальной). Доступ к ней возможен только после извлечения мозга, что нельзя сделать без предварительной декапитации. Среди изученных нами останков этого человека присутствуют первый шейный позвонок и центральный фрагмент нижней челюсти, оба без следов отсечения головы. Впрочем, ветви нижней челюсти и основание черепа с большим затылочным отверстием не представлены, и можно предположить, что они были затронуты посмертными манипуляциями. Наши наблюдения служат основанием для вывода о культовом или жертвенном захоронении на поселении Че-кон-2. Вместе с тем нельзя игнорировать следы патологии на костях ребенка из погр. 2 и мужчины из погр. 1, которая могла восприниматься как опасная для других болезнь. Возможно, согласно представлениям майкопцев, ряд умерших требовал особого захоронения на поселении.

Заключение

Комплексное междисциплинарное исследование археологических и антропологических материалов из раскопок поселения Чекон-2 подтверждает ранее высказывавшиеся суждения о разнообразии форм погребальной обрядности у майкопцев. Изученные нами останки, по-видимому, представляют собой необычное двухъярусное захоронение. Нижнее погребение принадлежало ребенку 5–6 лет с признаками хронического заболевания. Не исключено, что он страдал от цинги. Захоронение из верхнего яруса принадлежало мужчине 30–39 лет, также с отдельными патологическими проявлениями. Рентгенофлуоресцентный анализ свода черепа позволил установить, что на его эндокраниальной поверхности имеются следы окрашивания киноварью. В отличие от ранее описанного элитарного погребения долинского варианта майкоп-ско-новосвободненской общности (Марьинская-3), где зафиксировано нанесение красителя на лицо покойного, в данном случае речь идет о сложном посмертном обращении с человеческим черепом: из него могли сделать подобие чаши, наполненной сакральной субстанцией.

Список литературы Новые данные о разнообразии погребальных обрядов майкопско-новосвободненской общности

- Бочковой В.В. Отчет Краснодарской археологической экспедиции о раскопках поселения Чекон и кургана у с. Юровка в 2011 г.: в 6 т. Краснодар, 2013//Архив ИА РАН. Р-1.

- Бочковой В.В., Лимберис Н.Ю., Марченко И.И., Резепкин А.Д. Поселение майкопской культуры «Чекон»//Археология и этнография Понтийско-кавказского региона. -Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2013. -Вып. 1. -С. 5-18.

- Бужилова А.П. Homo sapiens: История болезни. -М.: Языки славян. культуры, 2005. -320 с.

- Гей А.Н., Зазовская Э.П. Новые радиокарбонные даты поселения Мысхако и майкопского поселения Чекон//Шестая кубан. археол. конф.: мат-лы. -Краснодар: Экоинвест, 2013. -С. 81-84.

- Жуков Д. А. Стой, кто ведет?: Биология поведения человека и других зверей. -М.: Альпина нон-фикшн, 2014. -Т. 2. -374 с.