Новые данные о составе органического вещества доманикоидных отложений силура Калининградской области

Автор: Макарова И.Р., Отмас А.А., Суханов А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 12 (216), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены новые данные, уточняющие характеристику нерастворимого органического вещества (НОВ) доманикоидных пород силура, обоснована необходимость комплексного изучения НОВ для оценки качества керогена.

Силур, доманикоидные отложения, кероген, оптические методы, ик-спектроскопический метод, катагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/149128553

IDR: 149128553

Текст научной статьи Новые данные о составе органического вещества доманикоидных отложений силура Калининградской области

В ходе работ по апробации различных методов изучения органического вещества (ОВ) при оценке нефтегенерационного потенциала доманикоидных отложений силура Калининградской области (26 образцов керна в интервале глубин 1201—2486 м) нами были установлены: микрокомпонентный состав ОВ, тип керогена и подтипы ОВ, степень катагенетической преобразованности (зрелости) ОВ и качество керогена (см. таблицу) [1]. Качество керогена оценивалось нами по величине водородного индекса в соответствии с классификацией, которую предложили Н. В. Лопатин и Т. П. Емец в 1982 г. Анализ состава НОВ, условий осадконакопления на основе биофа-циальной характеристики органического материала проводился в световом микроскопе «Leica-DM-500» при увеличениях х 100, х 400. При этом образцы, содержащие типично морское сапропелевое ОВ, представленные в основном остатками граптолитов и одноклеточных планктонных водорослей, соотнесены со 14

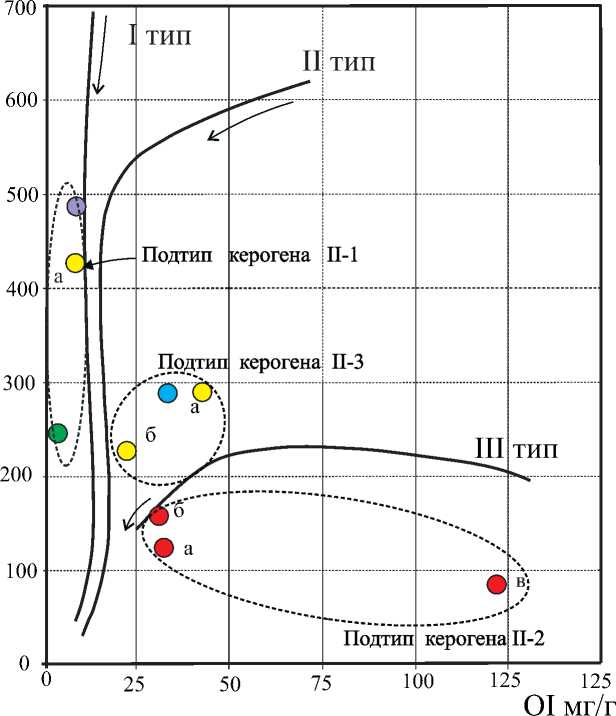

II типом керогена по классификации Б. Тиссо и Д. Вельте [2]. Принимая во внимание, что в керогенах разных типов сохраняются унаследованные от исходного ОВ структуры, следует отметить особенности керогена II, который на структурно-вещественном уровне в отличие от керогенов I и III типов характеризуется повышенным содержанием гетероатомов (азота, кислорода, серы) за счет вклада в кероген ОВ зоогенного генезиса. На основании комплекси-рования результатов исследований 9 образцов НОВ в световом микроскопе с данными пиролиза по показателям водородного (НI) и кислородного (OI) индексов были выделены три подтипа ОВ [1].

Первый подтип О В (II-1) характеризуется микрокомпонентным составом, в котором преобладают остатки зоопланктона (граптолитов), тогда как остатки фитопланктона занимают подчиненное положение (в основном это планктонные одноклеточные водоросли, отнесенные к празинофитам). Осадкообразова- ние происходило предположительно в восстановительных условиях. Кероген имеет средние и сравнительно высокие значения водородного индекса (245 и 432—495 мгУВ/гСорг) и низкими значениями кислородного индекса (OI — 2—8 мгСО2/г Сорг). Несмотря на определенные признаки деструкции ОВ, характерные для микробиального преобразования ОВ на начальных стадиях литогенеза, качество керогена может быть определено как высокое и среднее (см. таблицу).

Второй подтип ОВ (II-2) представлен преимущественно остатками планктонных празинофитовых водорослей, акритархами, растительным детритом, тогда как зоогенная составляющая незначительна. По ряду признаков (размерность, сохранность, биоценотический состав ОВ, наличие переотложенных остатков и др.) можно предположить, что осадконакопление происходило преимущественно в окислительной обстановке . По пиролитическим показателям этот под-

Характеристика подтипов сапропелевого органического вещества

|

Площадь, скважина |

н о СУ Он со О m |

m О в к s H C |

w s к S к 0 3 ч S О О |

m s ° s ” Й к l-H H CS M |

С нк, ,%* |

Пиролитические показатели** |

сУ И н 1—- о ^ О 1—1 § с О |

||

|

T max, °С |

HI, мг УВ/г Сорг |

OI, мгСО 2 / г Сорг |

|||||||

|

Малиновская-2 |

S 1 l |

II-1 |

о к S 0 К СУ Н О о о m |

МК 2 -МК 3 |

16.2 |

432 |

495 |

8 |

0 И м 3 о и 2 а Л о ® S |

|

Северо-Мамоновская-3 |

S 1 w |

МК 2 -МК 3 |

1.81 |

445 |

245 |

2 |

|||

|

Южно-Калининградская-1 |

SJ |

МК 3 -МК 4 |

11.1 |

437 |

432 |

8 |

|||

|

Южно - Приморская -2 |

S 2 ld |

II-2 |

о К S ч о о |

— |

0.41 |

429 |

90 |

124 |

о со S IT |

|

Южно - Приморская -2 |

S 1 w |

— |

1.06 |

443 |

164 |

31 |

|||

|

Южно - Приморская -2 |

6 2 |

— |

0.48 |

426 |

114 |

35 |

|||

|

Южно-Калининградская-1 |

S 2 ld |

II-3 |

В у К В 5 ® S н m к К о СУ к н 2 ° о О s CQ |

— |

1.10 |

437 |

235 |

20 |

О о К и |

|

Восточная-1 |

S 1 w |

МК 22 |

2.06 |

431 |

295 |

35 |

|||

|

Южно-Калининградская-1 |

S 1 w |

— |

1.44 |

434 |

296 |

43 |

|||

* Содержание углерода некарбонатного (С нк ) определялось с помощью экспресс-анализатора на углерод АН 7529.

** Пиролитические данные получены на автоматическом анализаторе Rock-Eval 6 (standart), расчетные показатели приведены с учетом С нк .

тип ОВ (II-2) в отличие от первого характеризуется, наоборот, низкими значениями водородного индекса (HI < 164—90 мгУВ/Сорг и даже менее 75 мгУВ/Сорг) и высокими значениями кислородного индекса (30 Третий подтип ОВ (II-3) имеет переходные характеристики от первого ко второму подтипу ОВ, он представлен в различных соотношениях как остатками граптолитовой фауны, так и планктонными водорослями, акритархами. Его формирование происходило предположительно в морских сравнительно мелководных обстановках, где условия изменялись со слабо восстановительных на окислительные. Анализ распределения образцов выделенных подтипов на аналоге диаграммы Ван-Кревелена на основе пиролитических данных метода RockEval (в координатах HI и OI) демонстрирует определенное сходство с областями распределения, характерными для керогенов I, II и III типов (см. рисунок). Отметим, что анало- гичные данные были получены при изучении сапропелевого ОВ из силурийских и девонских отложений Тимано-Печорской НГП, причем та часть сапропелевого ОВ, которая соотносилась с III типом керогена, была названа «псевдогумусовым» ОВ [3]. Следует предположить, что в процессе катагенеза, когда «уходят» липидно-липоидные компоненты, в керогене, изначально представленном остатками морских организмов и водорослями, сохраняется морфологически определяемая и наиболее устойчивая часть, которую по структурно-вещественным особенностям правильнее называть «безлипидной» частью керогена II типа. Последняя представляет собой смесь хитиносодержащих компонентов, водорослевой целлюлозы, остатков полисахаридных фрагментов гликопротеидов, благодаря чему и имеет сходные характеристики с керогеном III типа. Сходство пиролитических и атомных показателей керогенов разных типов хорошо известно и не вызывает сомнений при высоких градациях катагенеза, когда все особенности керогенов разных типов выравниваются. Однако уровни изменения ОВ в процессе катагенеза, при которых изначально разные типы керогена приобретают сходные пиролитические характеристики еще в зоне нефтяного окна, до сих пор не рассматривались. При этом оказалось, что определяющее влияние на подобные изменения керогена оказывают резко окислительные и резко восстановительные условия. Так, изначально богатый гетероатомами кероген подтипа II-1, формирование которого происходило в восстановительных условиях, обеднен кислородом уже на стадии диагенеза, в результате чего может приобретать в процессе катагенеза черты сходства (по высоким значениям HI и низким значениям OI) с керогеном первого типа ОВ. Кероген подтипа II-2 образуется из ОВ, подвергавшегося на начальных стадиях литогенеза процессам окисления и обогащенного при этом кислородом. В процессе катагенеза после потери липидно-липоидных компонентов данный подтип керогена может иметь сходные признаки с керогеном III типа (по высоким значениям OI и низким значениям HI), в том числе и за счет лучше сохранившихся структур водораслевых целлюлоз, близких к строению целлюлозных компонентов высших ра-15 HI мг/г ф скв. Южно-Приморская-2: а — кембрий, б — нижний силур, в — верхний силур Q скв. Южно-Калининградская-1: а — нижний силур, б — верхний силур О скв. Малиновская-2, нижний силур ф скв. Северо-Мамоновская-3, нижний силур О скв. Восточная-1, нижний силур ,-' ■ области распостранения подтипов керогена ^/ направленность процесса преобразования керогена Распределение образцов керогена из силурийских отложений на диаграмме Ван-Кревелена стений. Для определения возможности образования из керогена II типа в процессе катагенеза «безли-пидного» керогена, приобретающего «псевдогумусовый» облик, очень важно правильно оценивать степень катагенетической преобразованности ОВ. Сравнительно высокая преобразованность керогена (на уровне нефтяного окна) является контролирующим фактором для НОВ как керогена II типа, поскольку в случае отнесения сапропелевого НОВ к III типу керогена, ОВ по полученным пиролитическим данным оценивается как «незрелое», что более подробно рассмотрено в нашей ранней публикации [1]. Детальное определение зрелости ОВ по количественным характеристикам спектральных особенностей ИК-спектров (значениям относительной интенсивности характеристических полос) проводилось ИК-спектроскопическим методом [4] для четырех образцов (см. таблицу). Полученные данные показали: степень катагенетической преобразованности ОВ нижнесилурийских отложений оценивается на уровне градаций МК22, МК2—МК3, МК3— МК4, что отвечает зоне нефтяного окна и предполагает существенное преобразование липидных компонентов. Таким образом, на основании выделенных трех подтипов ОВ была установлена зависимость качества керогена не только от исходного состава ОВ и степени его катаге-нетической преобразованности, но также и от окислительно-восстановительных условий осадконакопления. Недоучет исходного состава ОВ, его зрелости и условий формирования керогена может привести к ошибочным выводам. Так, например, несмотря на повышенное содержание некарбонатного углерода (Снк 0.4— 2 %), качество керогена может быть низким и средним из-за преобразования ОВ еще в начале литогенеза, что важно учитывать при прогнозной оценке нефтегазоносности отложений силура Калининградской области.

Список литературы Новые данные о составе органического вещества доманикоидных отложений силура Калининградской области

- Макарова И. Р., Отмас А. А., Суханов А. А., Волченкова Т. Б. Характеристика РОВ нефтематеринских отложений силура Калининградской области // Комплексное изучение и освоение сырьевой базы нефти и газа севера европейской части России // СПб.: ВНИГРИ, 2012. С. 167-173.

- Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти и газа. М.: Мир, 1981. 501 с.

- Макарова И. Р., Гудельман А. А., Огданец Л. В., Суханов А. А. Особенности определения состава и уровня катагенеза рассеянного органического вещества нижнепалеозойских и докембрийских отложений // Материалы XIII Российской палинологической конференции. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. Т. 1. С. 158-162.

- Суханов А. А., Баженова Т. К. Котельникова Е. Н. Углеродное вещество керогена сапропелитов: зависимость структурных характеристик от биоценотического типа органического вещества и степени его катагенеза // Геохимия, 2011. № 9. С. 957-970.