Новые данные о возрасте Народинского массива (Приполярный Урал)

Автор: Соболева А.А., Кудряшов Н.М., Дорохов Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 4 (112), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127777

IDR: 149127777

Текст статьи Новые данные о возрасте Народинского массива (Приполярный Урал)

имеющими нормальную или слегка повышенную щелочность и относящимися к K—Na-типу. По химическому составу они сопоставимы с гранитами А-типа.

В составе южной части массива среди гранитоидов преобладают биотит-роговообманковые кварцевые диориты, в меньшей степени распространены гранодиориты, плагиограниты и биотитовые граниты. По геологическим данным, первыми сформировались кварцевые диориты, так как их ксенолиты присутствуют в гранодиоритах и гранитах. Плагиограниты и биотитовые граниты имеют интрузивные контакты с кварцевыми диоритами и гранодиоритами. Гранодиориты же развиты в полях как кварцевых диоритов, так и гранитов и связаны с теми и другими постепенными переходами, и лишь из-

редка встречаются самостоятельные дайкообразные тела гранодиоритов, имеющие резкие контакты с кварцевыми диоритами. Видимо, формирование южной части массива было не однофазным. Все рассматриваемые породы относятся к нормальному петрохимическому ряду и характеризуются Na- и K—Na-типами щелочности, по химическому составу они наиболее близки к гранитоидам I-типа.

То, что в массиве присутствуют гра-нитоиды двух типов, а не просто продукты последовательной гранитизации основных пород, подтверждается геохимическими особенностями собственно гранитов. Граниты, относимые к А-типу, отличаются от гранитов I-типа более низкими концентрациями практически всех петрогенных оксидов, за исключением SiO2 и K2O, содержание которых несколько повышено. Наиболее наглядно эти различия видны на примере элементов-примесей. Граниты А-типа обогащены REE (в особенности HREE), Y, U, Th, Nb, Ta, Be, Rb, Cs, Zn, As, Se, F и обеднены Sr, V, Cr, Ni, Co.

Для изотопного U—Pb датирования были выделены цирконы из гранитои-дов I-типа — кварцевых диоритов, гра- нодиоритов и биотитовых гранитов, а также из гранитов А-типа. Цирконы из гранитоидов I-типа представлены прозрачными с желтоватым оттенком удлиненными кристаллами гиацинтового типа, коэффициенты удлинения 4— 5 в кварцевых диоритах и 2—3 в гранитах. Кристаллы циркона из гранитов А-типа имеют светло-коричневатый цвет, содержат включения посторонних минеральных фаз; коэффициент удлинения 2—3.

Химическое разложение цирконов и выделение U и Pb, а также определение изотопного состава U и Pb на масс-спектрометрах МИ-1201Т и Finnigan MAT-262 (RPQ) и компьютерная обработка экспериментальных данных осуществлялись в ГИ КНЦ РАН (Апатиты) по стандартной методике [5].

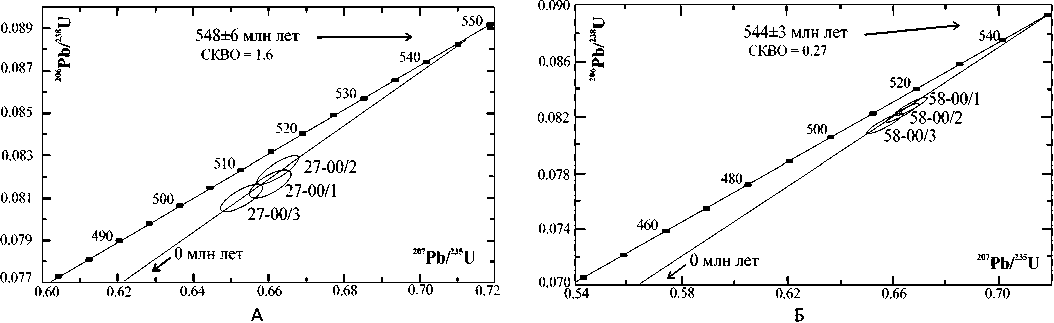

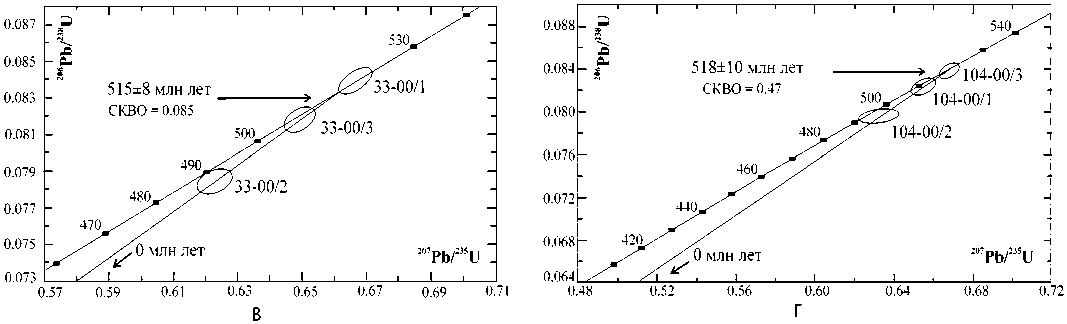

Результаты этих исследований показали, что наиболее ранними грани-тоидами массива являются кварцевые диориты. Их возраст по трем размерным фракциям циркона по верхнему пересечению с конкордией равен 548 ± 6 млн лет (рис. 3, А). U—Pb возраст циркона из гранодиорита составляет 544 ± 3 млн лет (рис. 3, Б). Дискор-дия по цирконам из гранитов I-типа дает значение возраста 515 ± 8 млн лет

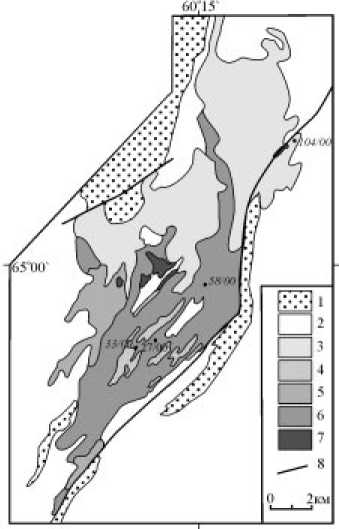

Pиc. 2. Схема геологического строения Народинского массива.

1 — терригенные породы нижнего и среднего ордовика, 2 — осадочные и вулканогенные образования среднего‒верхнего рифея, 3 — лейкократовые граниты А-типа, 4— 6 — гранитоиды I-типа: биотитовые граниты (4), плагиограниты (5), гранодиориты и кварцевые диориты (6); 7 — габбро-диориты и габбро, 8 — разломы

Pиc. 3. U—Pb диаграммы с конкордией для цирконов из гранитоидов I-типа: кварцевого диорита (А), гранодиорита (Б), биотитового гранита (В); из гранита А-типа (Г)

(рис. 3, В). Граниты А-типа оказались близкими по возрасту к гранитам I-типа. Их возраст составляет 518 ± 10 млн лет (рис. 3, Г). Нижние пересечения дискордий с конкордией на всех диаграммах отвечают современным потерям свинца. (Нужно отметить, что U—Pb возраст гранитов северной части массива (А-типа) отличается от возраста, полученного по подобным породам Rb—Sr методом и составляющего 557 ± 7 млн. лет [2]. Думается, что в ходе дальнейших исследований причина этого несовпадения станет ясна.)

Данные, полученные U—Pb методом, позволяют наметить вероятную последовательность формирования гранитоидов I- и А- типов. Образование первых происходило на протяжении всего времени становления массива в гомодромной последовательности: кварцевые диориты → гранодиориты → граниты, а гранитов, сопоставимых с А-типом, — лишь на заключительном этапе, одновременно с биотитовыми гранитами I-типа. Временной

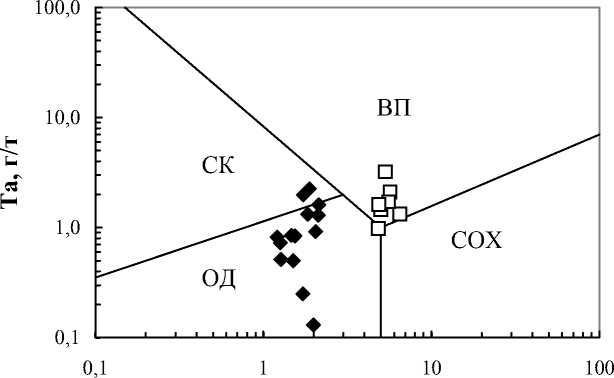

♦1

□2

Yb, г / т

Pиc. 4. Положение фигуративных точек составов гранитоидов I-типа (1) и А-типа (2) на диаграмме Дж. Пирса [14]. Поля гранитоидов: островодужных (ОД), синколлизионных (СК), внутриплитных (ВП) и гранитоидов срединно-океанических хребтов (СОХ)

интервал формирования гранитоидов составил около 33 млн лет.

Таким образом, впервые была сделана попытка определения длительности эволюции крупного многофазного гранитоидного массива на Приполярном Урале. По имеющимся оценкам время жизни очагов гранитной магмы большого объема составляет 106— 107 млн лет [10]. Полученная длительность эволюции Народинского массива сопоставима с этими цифрами. Согласованность наших результатов с наблюдаемой последовательностью обра- зования пород массива и близость возрастов к конкордантным могут свидетельствовать в пользу того, что изотопные данные отражают реальные геологические события.

Долговременное формирование гомодромной серии гранитоидов I-типа Народинского массива может свидетельствовать о том, что магматический очаг испытывал длительную эволюцию. Интерпретация геохимических данных с использованием графиков, применяемых для выяснения геодина-мических обстановок формирования гранитоидов, например диаграммы Дж. Пирса (рис. 4), позволяет предположить, что выплавление известковощелочной гранитной магмы происходило в надсубдукционной обстановке, т. е. магматический очаг существовал в условиях общего сжатия. На диаграмме фигуративные точки составов гранитов А-типа образуют отдельную область и попадают в поля внутриплит-ных гранитоидов, образовавшихся в обстановке растяжения.

Факт совмещения во времени наиболее кислых разновидностей гранито-идов I-типа и гранитов А-типа, предположительно формировавшихся в разных условиях, находит объяснение в модели синкинематического при-сдвигового магматизма [6], в которой показан механизм внедрения магматических тел в транстенсивных зонах. Такие локальные участки растяжения могли появиться при изменении направления схождения континентальных масс и возникновении косой коллизии на позднеколлизионном этапе формирования Протоуральского орогена. Кажется вероятным, что в общем случае интрузии, сложенные гранито-идами А- и I-типов, должны быть разобщены в пространстве и только в частных ситуациях гранитоиды разных типов могут совмещаться в сложно построенных массивах, например, при наличии тектонически ослабленных зон. Именно такая закономерность, как было отмечено выше, и наблюдается в североуральском поясе.

Исследования проводились при поддержке РФФИ (гранты 00-0564645 и 01-05-06176).

Список литературы Новые данные о возрасте Народинского массива (Приполярный Урал)

- Андреичев В. Л. Изотопная геохронология доуралид Приполярного Урала. Сыктывкар, 1999.48 с. (Научные доклады / Коми НЦ УрО РАН; Вып. 413).

- Андреичев В. Л., Юдович Я. Э. Рубидий-стронциевый возраст гранитов Народинского массива (Приполярный Урал) //Геология европейского севера России. Сыктывкар, 1999. Сб. 3. С. 52-56. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН; Вып. 100).

- Путин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.

- Иванов С. Н. О байкалидах Урала // ДАН СССР, 1977. Т. 327. №5. С. 1144- 1147.

- Каталог геохронологических данных по северо-восточной части Балтийского щита (Приложение № 3 к монографии «Геология рудных районов Мурманской области») / Т. Б. Баянова, В. И. Пожилен-ко, В. Ф. Смолькин и др. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2002. 53 с.

- Махлаев Л. В. Гранитоиды севера Центрально-Уральского поднятия (Полярный и Приполярный Урал). Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 150с.

- Пучков В. Н. Тектоника Урала. Современные представления // Геотектоника, 1997. №4. С. 30-45.

- Тевелев Ал. В., Тевелев А. В. Сдвиговые магматические дуплексы // Тектоника, геодинамика и процессы магматизма и метаморфизма. М.: ГЕОС, 1999. С. 189-193.

- Фишман М. В., Голдин Б. А. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 107 с.

- Hildreth W. Gradients in Silicic Magma Chambers: Implications for Pithospheric Magmatism // Journal of Geophisic. Research, 1981. V. 86.№B11.P 10153-10192.