Новые данные о возрасте пород габбро-долеритового комплекса Пайхойского антиклинория (Россия, Ненецкий автономный округ)

Автор: Шайбеков Р.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 4 (12), 2012 года.

Бесплатный доступ

Циркон является хорошо известным и широко используемым геохрономет- ром, в частности, благодаря своей устойчивости и способности удерживать радиогенный свинец при высокотемпературном метаморфизме. В 70-80-х гг. ХХ в. главными определяющими признаками в установлении возрастной принадлежности центральнопайхойского комплекса были приняты структур- ные взаимоотношения пород и некоторые цифры калий-аргоновых датировок (радиологический возраст (K-Ar) от 249 ± 11 до 455 ± 25 млн. лет [1, 2], от 268 ± 24 до 382 ± 20 млн. лет [3]), взаимоотношения магматических образо- ваний друг с другом, а также с вмещающими, нередко палеонтологически охарактеризованными толщами. Новые данные, полученные в центре изотоп- ных исследований ВСЕГЕИ, позволили выяснить наиболее вероятный возраст- ной интервал центральнопайхойского долеритового комплекса.

Габбро-долериты, пай-хой, возраст, цирконы, u-pb датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14992570

IDR: 14992570 | УДК: 552.333.4:

Текст научной статьи Новые данные о возрасте пород габбро-долеритового комплекса Пайхойского антиклинория (Россия, Ненецкий автономный округ)

Изучение возраста базальтоидов представляет интерес не только в связи с тем, что полученные геохронологические датировки помогут уточнить возраст формирования Пайхойского антиклинория, но и установить время формирования связанной с ними благороднометалльной сульфидно-медно-никелевой минерализации, которая имеет не только минералогическое, но и промышленное значение.

Исследования по изотопному датированию, отраженные в данной статье, были получены в 2005 г. и по существу являлись первой попыткой определения возраста габбро-долеритов Пайхой-ского антиклинория по цирконам с использованием U-Pb метода (SHRIMP II) [4].

Геолого-петрографическая характеристика района

Центральная часть Пайхойского антиклинория отличается широким развитием магматических пород основного состава, с которыми пространственно и генетически связаны многочисленные мед-но-никелевые рудопроявления. Базальтоиды характеризуются близкими геологическими, петрохимическими и металлогеническими особенностями и поэтому объединяются в единый комплекс, называемый хенгурским [1,2, 5, 6].

Тела хенгурского долеритового комплекса тянутся вдоль осевой зоны Пайхойского антиклинория от р. Силова-Яха на востоке до Югорского Шара на западе. Протяженность области развития до- леритов более 200 км, ширина 20–35 км. Всего установлено около 400 тел долеритов. Выходы их группируются на юго-западном крыле антиклинория. Фундамент пояса имеет неоднородное строение и характеризуется серией гравитационных ступеней.

Форма долеритовых тел в большинстве случаев пластовая (силлы), они, как правило, интенсивно дислоцированы вместе с вмещающими породами и участвуют в строении крупных брахи-складок (центральная зона) или образуют со вмещающими породами запрокинутые, в основном на северо-восток, изоклинальные складки на крыльях антиклинория. Широко проявляется дизъюнктивная нарушенность тел, которые, как правило, разбиты на блоки крупными субширотными и субмеридиональными разломами и рассечены многочисленными трещинами скола. Только в некоторых телах отмечаются элементы несогласия (полого секущие контакты, хонолитообразная форма). Размеры тел различные: их мощность колеблется от 1–1.5 до 150–200 м, протяженность от 100 м до 15–17 км.

Хенгурский комплекс является доскладча-тым, так как антиклинорий сформировался в период герцинского орогенеза [7, 8], т.е. интрузивные тела габбро-долеритов были смяты в складки вместе с вмещающими палеозойскими толщами. Вмещающие породы – от нижнего ордовика (хенгурская серия) до среднего девона (падейская свита). Наибольшее количество тел приурочено к отложениям ордовика.

Интрузивные породы габбро-долеритового комплекса по степени дифференцированности разделяются на три типа: недифференцированные, дифференцированные и полнодифференцированные. Макроскопически габбро-долериты представляют собой разности (от тонко- до крупнокристаллических и пегматоидных) массивных пород от темно-зеленого до темно-серого цвета. Они сложены преимущественно плагиоклазом и моноклинным пироксеном с участием незначительного количества кварца, биотита и роговой обманки. Вторичными минералами являются хлорит, серицит, альбит, серпентин, эпидот, актинолит, роговая обманка, мусковит, карбонат. В качестве акцессорных минералов присутствуют титанит, лейкоксен, рудные минералы.

Объект исследования

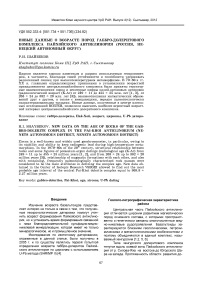

Объектом является интрузивное тело, находящееся в центральной части Пайхойского антиклинория в междуречье рек Хенгоръю и Хэйяха (рис. 1). Оно представляет собой полого залегающее гравитационно-дифференцированное расслоенное магматическое тело, вероятно, являющееся частью единого кольцевого образования длиной около 5 км и шириной более 1 км. Тело приурочено к крупной антиклинальной складке и залегает в наиболее древних слоях ордовика согласно с вмещающими глинисто-известково-кремнистыми сланцами. В экзоконтактах развиты мощные зоны рого- виков. Интрузия сильно дислоцирована, в ней проявлена постмагматическая дизъюнктивная тектоника. В составе интрузии выявлены следующие разновидности долеритов: контактовые тонко- и мелкокристаллические, пегматитовидные, порфировые, пикритовые, среднекристаллические, крупнокристаллические. В мелко-, средне- и крупнокристаллических долеритах встречается обильная вкрапленность пирротина и халькопирита, неравномерно распределенная по всему разрезу, а также шлиры пирротин-халькопиритового состава диаметром до 2.5 см. Порода, из которой была отобрана геохронологическая проба, представлена крупнокристаллическим мезо- лейкократовым кварцевым и кварц-содержащим пегматитовым габбро-долеритом с размером зерен более 3 мм. Он отличается значительной вариацией минерального состава (об. %): клинопироксен – 25–45, ортопироксен – 5–10, плагиоклаз – 40–60, роговая обманка и биотит – ед. зерна, рудные минералы – 2–7, кварц и микропег-матитовый агрегат – 5–15. Клинопироксен (авгит) представлен призматическими кристаллами размером от 1.5 до 5–6 мм, трещиноватыми, замутнёнными, частично амфиболизированными. Ортопироксен образует изометричные кристаллы, полностью хлоритизированные, тремолитизированные, реже оталькованные. Плагиоклаз наблюдается в крупных призматических кристаллах. По плагиоклазу развивается серицит, цоизит, реже эпидот, в некоторых случаях установлены реликты полисинтетических двойников. Кварц представлен в микрографических срастаниях с плагиоклазом, размер сростков достигает 1.5–2 мм. Иногда встречаются крупные (2.5×3 мм) ксеноморфные зерна плагиоклаза, часто с волнистым «пламевидным» погасанием. Рудные минералы (магнетит, ильменит) образуют мирмекитовые формы, выделяясь по спайности и на периферии индивидов пироксенов. В ассоциации с рудными минералами встречается светло-бурый биотит. Отобранная непосредственно для анализа порода по химическому и нормативному составу отвечает долерит-пикродолеритам.

Методика выделения цирконов и U-Pb датирования

Для изотопного исследования была отобрана проба из крупнокристаллических габбро-долеритов с сульфидной медно-никелевой минерализацией, объемом 10 кг, из которых в лаборатории технологической минералогии и обработки камня Карельского научного центра было выделено более 3 тыс. зерен циркона.

U-Pb датиpование циpконов пpоведено на втоpично-ионном микpозонде выcокого pазpешения (SHRIMP-II, аналитик А.Н.Ларионов) в Центpе изотопныx иccледований ВCЕГЕИ им. А.П. Каp-пинcкого (г. Cанкт-Петеpбуpг). Зерна цирконов (в количестве 10 штук) вместе с зернами цирконовых стандартов Temora 91500 и SL13 были имплантированы в шайбу диаметром 25 мм из эпоксидной смолы Epofix , сошлифованы абразивом до поло-

Условные обозначения к карте-врезке

I Ливановская свита. Известняки петельчатые с тентакулитами, с прослоями карбонатно-кремнисто-глинистых сланцев, в верхней части толстоплитчатые с детритом.

D "til Падейская свита. Песчаники черные кварцевые, сланцы кремнисто-глинистые, силициты, прослои известняков, линзы манганокарбонатов и баритов.

Путыоская свита. Ленточнослоистые серые карбонатно-кремнисто-глинистые и черно-темно-серые углеродисто-кремнисто-глинистые сланцы. Редкие линзы и прослои известняков.

р С s^ I Сибирчатаяхинская толща. Ритмичное переслаивание кремнистых известняков, известняков с линзами кремней, прослоев черных кремней. 3" 1 I Пласты известняковых конглобрекчий, пачки глинистых марганцовистых известняков в нижней части.

q I Сопчинская свита. Ритмичное переслаивание известняков кремнистых, детритовых, глинистых, петельчатых и сланцев 2 | глинисто-кремнистых, кремнисто-глинистых.

Q ^ I Тальбейтывисская свита. Ритмичное переслаивание известковистых песчаников, алевролитов, песчанистых известняков, кремнисто- 2-3 -I глинистых сланцев. Локально — базальты, туфолавы.

——-—=| Хенгурская толща. Сланцы глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые и их углеродистые разности. Редкие прослои известняков. С3-О2/ш Локально развиты базальты, туфолавы, песчаники и алевролиты кварцевые, олигомиктовые, полимиктовые; гравелиты, конгломераты; прослои алевросланцев и углеродисто-глинистых сланцев.

vpD3A vr/? Хенгурский (центральнопайхойский) комплекс габбро-долеритовый. Габбро-долериты, пикро-долериты, долериты.

Геологические границы (а — установленные, б — предполагаемые): а б

Изогипсы рельефа

промежуточные

Роговики

/______согласного залегания и интрузивные контакты

Разрывные нарушения, выходящие на картографируемую поверхность:

"У у " Шарьяжи главные, достоверные

--------- Разломы

Место отбора пробы на возраст

Контур карты-врезки

Рис. 1. Место отбора геохронологической пробы с картой-врезкой (фрагмент листа R-41-XXXIV масштаба 1:200 000, ЗАО «Поляргео», г. Санкт-Петербург, 2011).

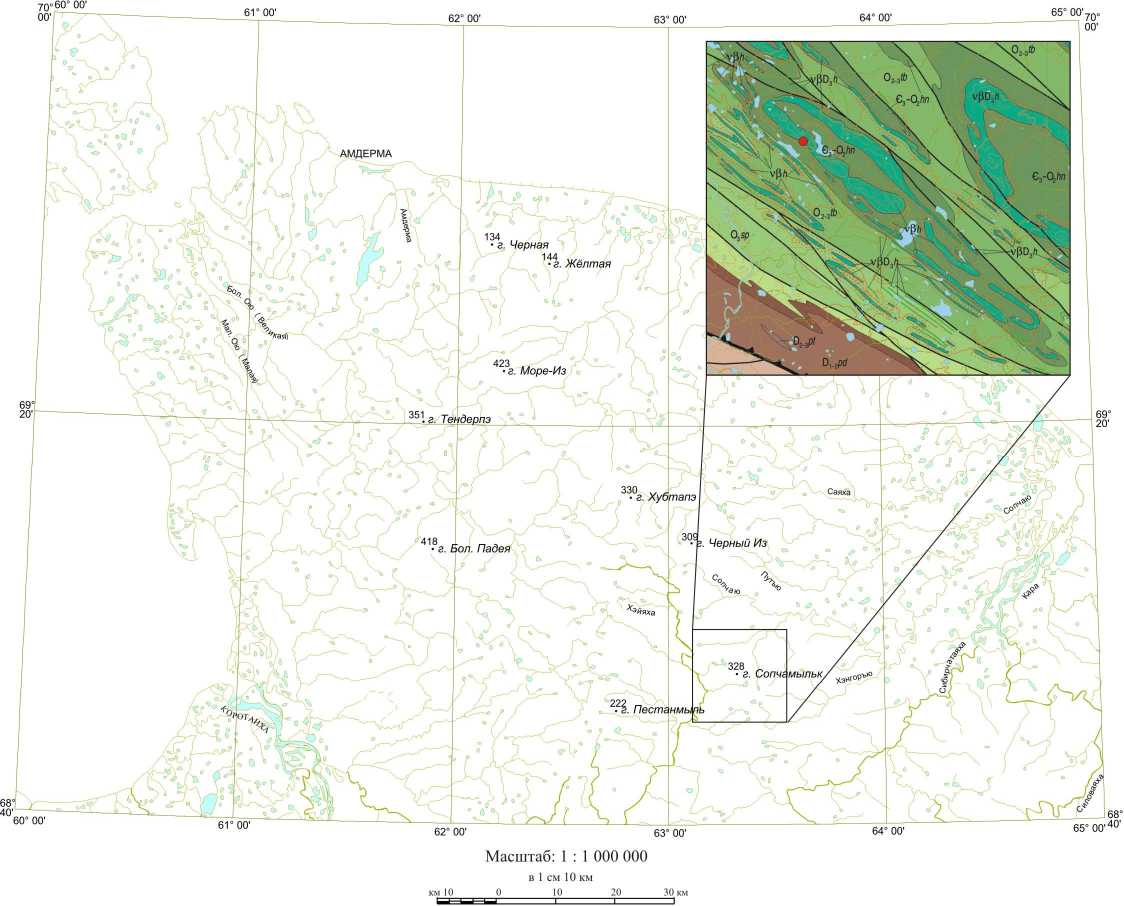

вины толщины зерна, отполированы и напылены золотом. Затем с помощью сканирующего электронного микроскопа (CamScan MX2500 с катодолюминесцентной системой CLI/QUA2, Bentham) были получены катодолюминесцентные, что позволило, вкупе с оптическими (в проходящем и отраженном свете) изображениями, выбрать подходящие, с точки зрения методологии датирования, координаты точек локального микрозондового исследования в пределах изучаемых кристаллов циркона. Исследовались, по возможности, наименее измененные разности долеритов из различных частей пайхойского габбро-долеритового комплекса.

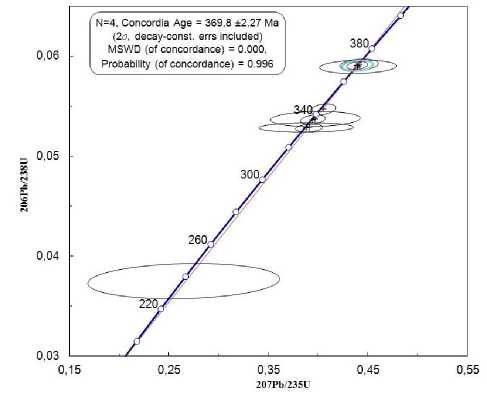

Измерения U-Pb отношений пpоведены по методике, описанной в cтатье [9]. Интенcивноcть пеpвичного пучка отpицательно заpяженныx ионов киcлоpода cоcтавляла 5 нА, диаметp пятна (кpа-теpа) – 25 мкм. Обpаботка полученныx данныx оcущеcтвлялаcь c иcпользованием пpогpаммы SQUID [10]. U-Pb отношения нормализовались на значение 0.0668, пpипиcанное cтандаpтному циp-кону Temora, что cоответcтвует возpаcту этого циpкона 416.75 млн. лет [11]. Погpешноcти единич-ныx анализов (отношений и возpаcтов) пpиводятcя на уpовне 1σ, погpешноcти вычисленных конкоp-дантныx возpаcтов — на уpовне 2σ. Пpи поcтpое-нии гpафиков c конкоpдией иcпользовалаcь пpог-pамма ISOPLOT/EX [12].

Результаты U-Pb датирования

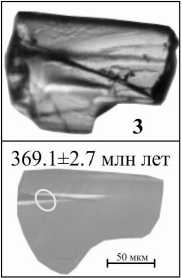

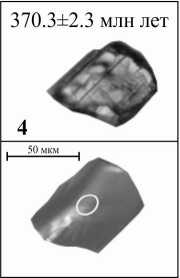

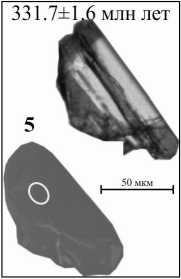

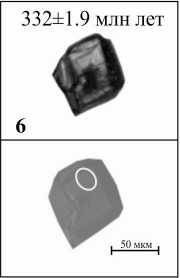

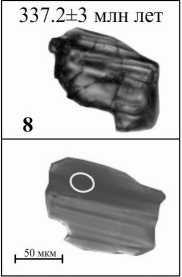

Большинство цирконов имеют гипидиоморфный или идиоморфный – призматический или короткопризматический - облик и удлинение 3:1. Присутствуют также обломки и изометричные кристаллы с округлыми гранями. Обычно цирконы бесцветные, прозрачные с редкими трещинами. В них присутствуют расплавные и флюидальные включения различной формы и размеров. Нередко наблюдается приповерхностное изменение цирконов, что выражается в изменении окраски, потере прозрач- ности и неровностях поверхности. Цирконы, имеющие призматический и короткопризматический габитус, характеризуются секториальной, реже ос-цилляционной зональностью с различными соотношениями и размерами зон и их комбинаций.

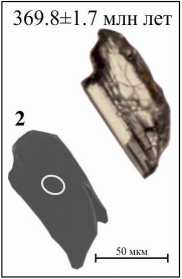

Результаты проведенных геохронологических измерений приведены в табл. 1 и на рис. 2,3.

Определение U-Pb возраста произведено в 10 зернах. Содержания U, Th, Pb в цирконах рассматриваемой пробы сильно варьируются в пределах соответственно (мкг/г) 41–1596, 41–3079, 1.35– 73.9. Самый молодой возраст (237.2 ± 7.1 млн. лет) был получен для идиоморфного короткопризматического циркона с секториальной зональностью и признаками локальной перекристаллизации на гранях кристалла. Зерно характеризуется минимальным для данной пробы отношением 232Th/238U (1.03).

Цирконы с возрастными значениями от 343.2 ± 2.2 до 331.7 ± 1.6 млн. лет представлены пятью зернами, которые образуют конкордантный возрастной кластер со средним значением 336.2 ± 2.14 млн. лет. Все эти зерна имеют значения 232Th/238U в пределах от 1.19 до 1.99. Они различаются морфологией и типом зональности, варьируясь от незональных бесформенных обломков до идиоморфных кристаллов с тонкой магматической зональностью. В некоторых зернах наблюдается размытие первичной осцилляционной зональности, превращающейся в широкополосную. Учитывая, что в некоторых измерениях значения 206Pb оказались завышенными, полученный возраст, вероятно, следует считать омоложенным, возможно, в результате метаморфизма.

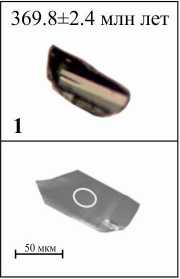

Цирконы с возрастными значениями от 370.3 ± 2.3 до 368.1 ± 1.7 млн. лет формируют третью группу из четырех зерен, которые образуют конкор-дантный возрастной кластер со средним значением 369.8 ± 2.27 млн. лет. Зерна этой группы характеризуются короткопризматической идиоморфной фор-

Таблица 1

Результаты U-Pb – изотопных исследований цирконов из долеритов

|

№ кристалла |

206 Pbc, % |

Содержание, мкг/г |

232 Th/ 238 U |

Изотопные отношения |

Коэф. корреляции |

Возраст, |

млн. лет |

D,% |

|||

|

U |

206 Pb* |

Th |

206Pb*/238U±% |

207Pb*/235U±% |

206 Pb/ 238 U |

207 Pb/ 206 Pb |

|||||

|

1 |

0.13 |

566 |

28.7 |

753 |

1.37 |

0.05904±0.66 |

0.439±2.4 |

0.269 |

369.8±2.4 |

368±53 |

0 |

|

2 |

0.09 |

1311 |

66.6 |

2156 |

1.70 |

0.05904±0.46 |

0.4391±1.6 |

0.290 |

369.8±1.7 |

368±35 |

0 |

|

3 |

1.19 |

537 |

27.5 |

835 |

1.61 |

0.05892±0.75 |

0.44±5.8 |

0.131 |

369.1±2.7 |

376±130 |

2 |

|

4 |

0.36 |

635 |

32.4 |

801 |

1.30 |

0.05912±0.64 |

0.441±2.9 |

0.219 |

370.3±2.3 |

376±65 |

2 |

|

5 |

0.21 |

1403 |

63.8 |

2371 |

1.75 |

0.0528±0.49 |

0.3908±2.3 |

0.213 |

331.7±1.6 |

358±51 |

8 |

|

6 |

1.92 |

1596 |

73.9 |

3079 |

1.99 |

0.05285±0.59 |

0.388±8.1 |

0.073 |

332±1.9 |

341±180 |

3 |

|

7 |

0.13 |

1073 |

49.5 |

1237 |

1.19 |

0.05364±0.59 |

0.3946±2.1 |

0.290 |

336.9±2 |

344±44 |

2 |

|

8 |

1.77 |

554 |

26 |

702 |

1.31 |

0.0537±0.92 |

0.397±7.5 |

0.123 |

337.2±3 |

353±170 |

5 |

|

9 |

0.17 |

918 |

43.2 |

1339 |

1.51 |

0.05467±0.65 |

0.4048±2.1 |

0.303 |

343.2±2.2 |

359±46 |

4 |

|

10 |

2.28 |

41 |

1.35 |

41 |

1.03 |

0.0375±3.1 |

0.265±24 |

0.128 |

237.2±7.1 |

257±550 |

8 |

Рис. 2. Оптические (в проходящем свете) и катодолюминесцентные изображения зерен циркона.

Рис. 3. U-Pb-диаграмма с конкордией для цирконов из габбро-долеритового тела, г. Сопчамыльк. t=369.8± 2.27 млн. лет (2 σ ); СКВО конкордности – 0,000; вероятность конкордатности – 0,996. Координаты точек – центры эллипсов погрешностей.

мой, несут следы перекристаллизации, выражающейся в частичном размытии первичной осцилля-ционной магматической зональности. Для них характерны соотношения 232Th/238U >1.

Обобщение полученных данных позволяет сделать следующие заключения. Возрастные датировки в пределах от 368.1 ± 1.7 до 370.3 ± 2.3 млн. лет соответствуют позднему девону. Часть значений группируется в диапазоне от 331.7 ± 1.6 до 343.2 ± 2.2 млн. лет, соответствуя раннему карбону, значение 237.2 ± 7.1 млн. лет отвечает позднему триасу, т.е.

отмечается принадлежность к позднетриасовому-позднедевонскому возрастным интервалам.

В каждом образце циркона центральной части комплекса наблюдается преобразование вещества циркона – полное или частичное стирание первичной зональности, перекристаллизация, тонкие новообразованные каймы. Величины 232Th/238U имеют разброс в пределах 1.03–1.99, который отражает, как предполагается, метаморфическую перекристаллизацию магматического циркона [13].

Обсуждение результатов и выводы

Как уже упоминалось выше, возраст магма-титов хенгурского комплекса определялся по структурным взаимоотношениям пород и изотопным калий-аргоновым датировкам. В результате предыдущими исследователями были получены следующие возрастные датировки: 455±25 - 249±11 млн. лет [1, 2, 6, 14]; 382±20 - 268±24 млн. лет [15]; 382±2 - 344±2 млн. лет [16]; 362 - 200 млн. лет [17] – для недифференцированных тел и 294 ± 12 - 268 ± 24 млн. лет [1] - для дифференцированных; методом сравнительной дисперсии двупреломления по моноклинным пироксенам получены цифры: 344, 363, 387, 434± 15 млн. лет [15, 18].

Значительный разброс датировок, полученные Н.П. Юшкиным по восьми образцам калийаргоновым методом [1], объяснялся метаморфо-генным перераспределением аргона, поскольку геологические данные противоречили идее о поли-хронности здесь базальтоидного магматизма, больше согласуясь с выводами об однократном его проявлении в ходе герцинского орогенеза.

Тем не менее, рядом авторов [12, 20, 24] предполагалась гетерохронность (полихронность) хенгурского комплекса с вероятностью его подразделения на разновозрастные фазы, что неоднократно выдвигалось в опубликованных работах. В частности, Б.А. Остащенко [6] получил для пайхой-ских габбро-долеритов изотопные калий-аргоновые датировки в интервале 314–294 млн. лет, что вполне соответствовало предложенной им гипотезе магматических импульсов. В кандидатской диссертации О.В. Заборин [15] упоминал, что по данным палеомагнитных исследований (по заключению А.Г. Комарова, ВСЕГЕИ), хенгурский комплекс имеет ориентировочно додевонский возраст («не моложе силура»). В.И.Устрицким [21] в районе Карской губы была обнаружена дайка, залегающая в пермских отложениях, не отличающаяся по химическому составу от пород хенгурского комплекса. По этой причине время образования упомянутой дайки им было отнесено к перми. Этим же автором [22] отмечалось, что еще О. Л. Эйнором на р. Сило-ва были выявлены базальтоиды в верхней перми. В. И. Устрицкий подтвердил эти данные собственными находками долеритов среди нижнепермских отложений, которые по химическому составу ничем не отличались от уже известных. На основе всех этих данных В. И. Устрицкий предположил, что на Центральном Пай-Хое существуют две фазы внедрения пластовых интрузий – среднедевонская и позднепермская.

Исходя из вышеописанного, интервал внедрения интрузий хенгурского комплекса охватывает промежуток от верхнего ордовика до нижнего триаса. По последним же существующим схемам возраст габбро-долеритового комплекса считался поздне-девонско-раннекаменноугольным [23, 24].

Полученные конкордантные U-Pb датировки цирконов из габбро-долеритов хенгурского комплекса [4], локализованных в палеозойских отложениях, согласуются с ранее полученными данными, а также с геологическим строением района, и по нашим данным его значение равно 369.8 ± 2.27 млн. лет, попадая в интервал позднего девона.

Позднее, по цирконам (U/Pb метод, SHRIMP-II) [25, 25] для дифференцированных и недифференцированных тел, локализованных в отложениях нижнего-среднего ордовика для рудопроявления «Участок Первый», были получены датировки 374.6±2.0 млн. лет и 381.4±2.0 млн. лет (ранее данные, полученные калий-аргоновым методом для этого объекта, разнились на 80 млн. лет [17, с.124125], попадающие в интервал франского яруса позднего девона. Исходя из этого, авторами делается вывод о том, что «время внедрения силлов хорошо коррелируется с эпохой излияния оливиновых базальтов на о. Новая Земля (рейская свита нижнего франа) и верхнедевонским костиншар-ским габбро-долеритовым комплексом Новой Земли и эпохой кимберлитового магматизма Зимнего Берега».

Все эти цифры очень хорошо согласуются между собой как по изотопным U-Pb датировкам, так и по геологическим данным и, вероятнее всего, являются незначительно омоложенными в результате процессов метаморфизма и их возраст можно считать, с большой вероятностью, верхнедевонским.

Полученные данные являются уникальными, которые подтверждают и дополняют многие вышеописанные факты, связанные с магматизмом и временем внедрения интрузивных тел в позднесреднеордовикские отложения на Центральном Пай-Хое.

Автор выражает благодарность академику I Н.П. Юшкину за ценные советы при подготовке данной статьи, к.г.-м.н. С.К. Кузнецову за критику и замечания, к.г.-м.н. В.Л. Андреичеву за хорошие рекомендации, сотруднику ЦИИ ВСЕГЕИ А.Н. Ларионову за помощь при анализе цирконов и профессиональные советы.

Работа выполнена при поддержке НШ-1310.2012.5, проекта УрО и ДВО РАН №12-С-5-1006, проекта 12-5-6-016-АРКТИКА.

Список литературы Новые данные о возрасте пород габбро-долеритового комплекса Пайхойского антиклинория (Россия, Ненецкий автономный округ)

- Юшкин Н.П., Давыдов В.П., Остащенко Б.А. Магматические образования Центрального Пай-Хоя и металлогенические особенности//Вопросы петрографии севера Урала и Тимана. Сыктывкар, 1972. С. 3-34. (Труды Института геологии Коми филиала АН СССР; Вып. 17).

- Юшкин Н.П. Опыт среднемасштабной топоминералогии. Пайхойско-Южноновоземельская минералогическая провинция. Л.: Наука, 1980. 376 с.

- Заборин О.В. Геолого-петрографические особенности дифференцированных силлов Пай-Хоя//Магматизм и металлогения Северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. Сыктывкар, 1978. Т. 5. С. 31-35.

- Шайбеков Р.И. Долеритовое тело (Сопча) Центрального Пай-Хоя и его датирование с использованием U-Pb метода (SHRIMP II)//Третья Сибирская международная конференция молодых ученых по наукам о Земле. Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 2006. С. 246?{248.

- Заборин О.В. Диабазовая формация Пай-Хоя//Магматизм, метаморфизм и металлогения Севера Урала и Пай-Хоя. Сыктывкар, 1972. С. 41-42.

- Остащенко Б.А. Петрология и оруденение центральнопайхойского базальтоидного комплекса. Л.: Наука, 1979. 113 с.

- Беляков Л.Н. Тектоника Полярного Урала в свете новых данных//Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. Свердловск, 1984.

- Устрицкий В.И. О соотношении Урала, Пай-Хоя, Новой Земли и Таймыра//Геотектоника. 1985. №1. С. 51-61.

- Willams I.S. U-Th-Pb Geochronology by ion microprobe/Application in microanalytical technigues to under mineralizing processes. Rev. Econom. Geology. 1998. Vol. 7. P. 1-35.

- Ludwig K.R. SQUID 1.13a. A User`s manual//A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication, 2005 a. 22 p.

- Black L.P., Kamo S.L., Allen C.M. et al. TEMORA 1: a new zircon standard for U-Pb geochronology//Chem. Geol., 2003, Vol. 200. P. 155-170.

- Ludwig K.R. User`s manual for ISOPLOT/EX 3.22.//Geochronological Toolkit for Microsoft Excel/Berkeley Geochronology Center Special Publication, 2005 b. 71 p.

- Rubatto D., Hermann J. Experimental zircon/melt and zircon/garnet trace element partitioning and implications for the geochronology of crustal rocks//Chemical Geology, 2007. Vol. 241. P. 38-61.

- Фишман М.В., Андреичев В.Л., Естафьева А.Д. Каталог определений возраста горных пород СССР радиологическими методами (Северо-Восток европейской части СССР, север Урала, Пай-Хой, Новая Земля). Сыктывкар: Ин-т геологии Коми фил. АН СССР, 1981. 181 с. Деп. в ВИНИТИ. № 531-82.

- Заборин О.В. Основные магматические породы Центрального Пай-Хоя (Югорский полуостров): Диссертация на соискание ученой степени к.г.-м.н. Воркута, 1975. 254 с. (Коми территориально-геологический фонд -Коми ТГФ).

- Мащак М.С., Езерский В.А., Масайтис В.Л., Селивановская Т.Л. Геолого-петрографическое и минералогическое изучение измененных пород Карской структуры в связи с оценкой ее перспектив на полезные ископаемые. Окончательный отчёт по теме А-IV/(5) 44-3/20 (в двух томах). Т. I/Мин-во геологии СССР, ВСЕГЕИ. Л., 1979. 293 с.

- Жуков Ю.В., Заборин О.Л., Маршанский И.И. Геологическое строение территории листов R-41-103-В (в,г); R-41-103-Г(в,г); R-41-104-В(в,г); R-41-104-Г(в,г); R-41-116-Г(а,б); R-41-117-А(в,г); R-41-117-Б(в,г); R-41-117-В(а,б); R-41-117-Г(а,б); R-41-118-В(а,б); Геол-фонд ГПП «Поляруралгеология», 1971.

- Маслов М.А., Костюкова Л.А. Магматические формации Севера Урала и Пай-Хоя. Воркута, 1977. 548 с. (Коми ТГФ).

- Аведисян В.И., Лямин А.З., Рубцов А.И. и др. Отчет по теме: "Обобщение геофизических материалов, изучение глубинного строения Пай-Хоя с целью выработки рекомендаций по прогнозированию площадей, перспективных на медно-никелевое оруденение". Воркута, 1987. 315 с. (Коми ТГФ).

- Микляев А.С. и др. Геологическое доизучение масштаба 1:50000 Кара-Силовской площади на территории листов R-41-118-А (в, г), Б (в, г), В, Г; 119-В, Г; 130-А (а, б), Б (а, б) с общими поисками. Текст отчета. Воркута, 1998. (Коми ТГФ).

- Устрицкий В.И. Геологическое строение Центрального Пай-Хоя: Отчет о полевых работах партии №2 эксп. №59 за 1951 г. Текст отчета. Ленинград, 1952. (Коми ТГФ).

- Устрицкий В.И. Геологическое строение междуречья Сопча -Саа-Яха (Центральный Пай-Хой). Текст отчета. Ленинград, 1951. (Коми ТГФ).

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000 000 (новая серия). Лист R-(40)-42-о. Вайгач -п-ов Ямал. Объяснительная записка/Под ред. Л.Л. Подсосова. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 357с. (МПР России, ВСЕГЕИ, ЗапСибГеоНац, ВНИИОкеангеология).

- Микляев А.С., Пухонто С.К., Афанасьева Т.А. Легенда Госгеолкарты-200 Вайгачско-Пайхойской серии листов (издание второе). Отчет по объекту: «Подготовка материалов к легенде Ново-Земельской серии листов Госгеолкарты-200». 1999. 78 с. (Коми ТГФ).

- Шишкин М.А., Шкарубо С.И., Маркина Н.М. и др. Основные итоги создания комплексной Государственной геологической карты м-ба 1:1000000 (3-е поколение) листа R-41 (Амдерма)//Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Т. II. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 183?{185.

- Шкарубо С.И., Шишкин М.А., Маркина Н.М. и др. Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1000 000 листа R-41. Отчет о выполнении работ по Государственному контракту № 03/03/12-17., Морская арктическая геологоразведочная экспедиция (ОАО МАГЭ). Пай-Хой, Печорская низменность, Карское море. Лист R-41, 2008.