Новые данные о заселении долины Нижней Оби в позднем неоплейстоцене

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Выборнов А.В., Васильев А.В., Постнов А.В., Зоткина Л.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме раннего освоения человеком приполярных районов Западно-Сибирской равнины и введению в научный оборот материалов палеолитического местонахождения Кушеват (Шурышкарский р-н ЯНАО), открытого в 2020 г. Приводятся данные о геолого-геоморфологической ситуации в нижнем течении Оби, характеризуются основные отложения, слагающие здесь разрезы среднего и позднего неоплейстоцена, дается их общая хронология, определяются критерии поиска палеолитических объектов на этой территории. Описываются история обнаружения и исследования местонахождения Кушеват, его стратиграфия. Характеризуется найденный фаунистический материал. На основе корреляций с расположенными на незначительном удалении опорными разрезами позднего неоплейстоцена, имеющими представительные серии абсолютных дат, определяются хронологические рамки памятника (50-35 тыс. кал. л.н.). Приводятся данные трасологического анализа рога северного оленя с возможными следами антропологического воздействия. На основании результатов исследования и имеющейся информации о раннем освоении человеком северных территорий континента установлено, что материалы местонахождения Кушеват позволяют существенно удревнить дату первого появления человека в приполярных районах западной части Западно-Сибирской равнины и отодвинуть границу ее заселения на 200 км севернее, чем было известно ранее. Таким образом, Обь стала одной из последних крупных сибирских рек, где в северных широтах были обнаружены следы носителей культуры ранних этапов верхнего палеолита. Открытие стратифицированного комплекса палеолитического времени в Нижнем Приобье - значимое событие для палеолитоведения региона. Большая площадь распространения фаунистических остатков на памятнике и присутствие в подъемных материалах каменных артефактов позволяют предполагать высокий потенциал Кушевата в плане дальнейшего изучения ранних этапов колонизации Севера.

Нижняя обь, поздний неоплейстоцен, палеолит, палеонтология, палеогеография, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146217

IDR: 145146217 | УДК: 902.21

Текст научной статьи Новые данные о заселении долины Нижней Оби в позднем неоплейстоцене

Имеющиеся научные данные позволяют утверждать, что освоение палеоколлективами полярной зоны Евразии началось достаточно рано и, скорее всего, происходило в несколько этапов [Питулько, 2016; Зольников и др., 2020]. Наиболее ранние свидетельства присутствия человека на Крайнем Севере в азиатской части материка получены в Якутии и Красноярском крае и соответствуют интервалу 40–35 тыс. л.н. Это материалы археологических и палеонтологических местонахождений в бассейнах рек Лена и Яна, а также найденные в устье Енисея остатки мамонта со следами разделки туши человеком [Pitulko et al., 2016]. В европейской части материка известно несколько археологических объектов того же возраста в бассейне Печоры (Мамонтовая Курья, Бызовая), расположенных вблизи полярного круга [Павлов, 2015]. Находящаяся между этими регионами обширная территория бассейна нижней Оби до последнего времени оставалась «белым пятном» на палеолитической карте Евразии. Наиболее северным памятником, известным здесь, являлось местонахождение Луговское возрастом 10,7–17,0 тыс. лет (согласно калиброванным 14С-датам), открытое в начале 2000-х гг. недалеко от г. Ханты-Мансийска [Зенин и др., 2006; Лещинский и др., 2006]. Ситуация в регионе начала меняться в последние пять лет, когда здесь стали проводиться интенсивные археологические работы с целью обнаружения стоянок древнекаменного века.

С 2016 г. целенаправленные поиски палеолитических объектов в долине нижней Оби и на ее притоках проводятся экспедиционными отрядами ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск). Теоретической основой исследований являются современные представления об отсутствии палеогеографических (ледники и леднико-во-подпрудные бассейны) и климатических барьеров, препятствовавших освоению этой территории. Допол- нительным подтверждением данных предположений служит нахождение на прирусловых отмелях каменных артефактов палеолитического облика [Зольников и др., 2018]. В 2017 г. отрядом под руководством С.С. Макарова и А.С. Резвого на севере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была открыта стоянка Комудваны возрастом 12,1–15,3 тыс. лет (согласно калиброванным 14С-датам). Это открытие сдвинуло известную границу освоения региона древним человеком еще на 300 км на север [Макаров, Резвый, Горелик, 2018]. Кроме того, по цифровым моделям рельефа было установлено существование сквозных долин через Уральский хребет, что указывает на возможность прямых миграций палеолитического человека с территории Печорской низменности в Нижнее Приобье [Зольников и др., 2020]. В ходе полевых исследований 2019–2020 гг. был получен комплекс новых археологических и естественно-научных данных, который позволяет более полно охарактеризовать раннюю историю освоения человеком севера Оби, а также уточнить хронологию и территориальные рамки начальной колонизации приполярных районов Западной Сибири.

Геолого-геоморфологическое строение территории в контексте определения критериев поиска памятников палеолита

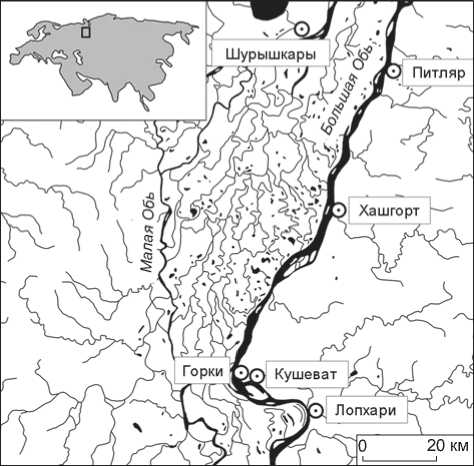

Район исследований, проводившихся отрядами ИАЭТ СО РАН в Нижнем Приобье, включал участок речной долины между городами Ханты-Мансийск и Салехард, однако основное внимание было сконцентрировано на меньшем отрезке реки в пределах границ Ямало-Ненецкого автономного округа – от пос. Казым-Мыс до пос. Питляр. В своих низовьях Обь (от с. Перегребное до пос. Катравож) разделяется на два основных рукава: западный – Малую Обь и восточный – Горную Обь, которая затем переходит в Большую Обь (рис. 1). Между ними находится широкая (до 50 км) пойма с множеством проток. Берега Малой Оби, как правило, сниженные – пойменные с редкими эрозионными останцами, а правый берег Большой Оби более возвышенный (до 25 м и выше) и имеет сложное геологическое строение, которое далеко не всегда отражается в рельефе [Зольников и др., 2018, 2019]. Цокольным для террас данной территории является гляциокомплекс среднего плейстоцена (более 130 тыс. л.н.), представленный озерноледниковыми «ленточными глинами» и основными моренами с отторженцами преимущественно песчаного аллювия. Среднечетвертичный возраст этого гляциокомплекса устанавливается по перекрывающим и подстилающим отложениям. Из внутри-моренных и подморенных отторженцев в районе пос. Хашгорт собраны о статки мелких грызунов, по которым определен тобольский комплекс териофауны [Бородин, Косинцев, 2001]. Стратиграфически выше, на среднечетвертичных моренах и «ленточных глинах», около пос. Шурышкары на левом берегу Малой Оби залегает торфяник с серией запредельных для метода значений радиоуглеродного возраста и полученными в лаборатории Санкт-Петербургского университета по соотношению 230Th / 234U датами 133 ± 14 и 141,1 ± 11,7 тыс. л.н. [Астахов и др., 2005]. Для аллювия, врезанного в «ленточные глины», в обнажениях у устьев рек Пяк-Яха и Пичугуй-Яха на широте полярного круга имеется серия запредельных радиоуглеродных дат и несколько OSL-дат со средним значением 133 тыс. л.н. [Астахов, Назаров, 2010]. Таким образом, в толщу среднечетвертичного гляцио-комплекса вложены аллювиальные и озерно-болотные отложения первого межледниковья верхнего неоплейстоцена возрастом ок. 100–130 тыс. лет.

Особое внимание следует обратить на то, что кровля среднечетвертичного гляциокомплекса в береговых разрезах то уходит под урез воды, то повышается почти до бровки обрывов. По всей видимости, большинство этих врезов разной глубины сформировалось на стадии дегляциации последнего среднечетвертичного ледникового покрова на севере Западной Сибири, что сопровождалось спуском вод ледниково-под-прудных озер. Ложбины стока особенно контрастно проявлены на левобережье Оби серией переуглубле-ний до 300 м [Зольников, Гуськов, Мартысевич, 2004]. По наиболее глубоким из этих палеодолин прорыва и сформировалась верхнечетвертичная гидросеть на севере Западной Сибири. Наличие врезов и нередко выстилающих их флювиальных осадков этапа спуска ледниково-подпрудных озер позволяет понять, чем обусловлено принципиальное различие в геологическом строении и возрасте отложений, вскрытых близко расположенными расчистками. При этом флювиальные

Рис. 1. Основной район разведочных работ 2019–2020 гг.

пески и более грубообломочные образования позднеледникового прорыва могут встречаться на высотах 10, 20, 30 м и более над бровкой бечевника, т.е. на тех гипсометрических отметках, которые никогда не достигались водами Оби, а следовательно, на указанных высотах не мог отлагаться обской аллювий. Нередко понижения палеоврезов выстилаются сизыми глинами или неслоистыми алевритами с характерным болотным запахом, иногда слоистыми с солифлюкци-онными текстурами, рассеянными органическими остатками и линзами торфяного детрита.

На правобережье Большой Оби в изучаемом нами районе опорным для характеристики отложений первого межледникового горизонта верхнего неоплейстоцена является разрез у пос. Питляр, где на среднечетвертичном гляциокомплексе залегают флювиальные пески, перекрытые пачкой эоловых, в подошве и кровле которой отмечены маломощные палеопочвы (рис. 2). Для верхних песков получены четыре OSL-даты со средним значением ~78 тыс. л.н. [Астахов, Назаров, 2010]. Аллювиальные пески начала верхнего неоплейстоцена нередко залегают в кровле среднечетвертичного комплекса в нижней части береговых разрезов. Они отличаются хорошей промы-тостью, средней зернистостью, наличием косой и параллельной субгоризонтальной слоистости. Нередко в них наблюдаются торфяные прослои, приуроченные, как правило, к прикровельной части. Пойменные фации редки и встречаются в виде параллельного тонкого/среднего переслаивания песков и алевритов, обычно не превышающего по мощности 1 м.

Отложения второй ступени верхнего неоплейстоцена, соответствующие зырянскому оледенению

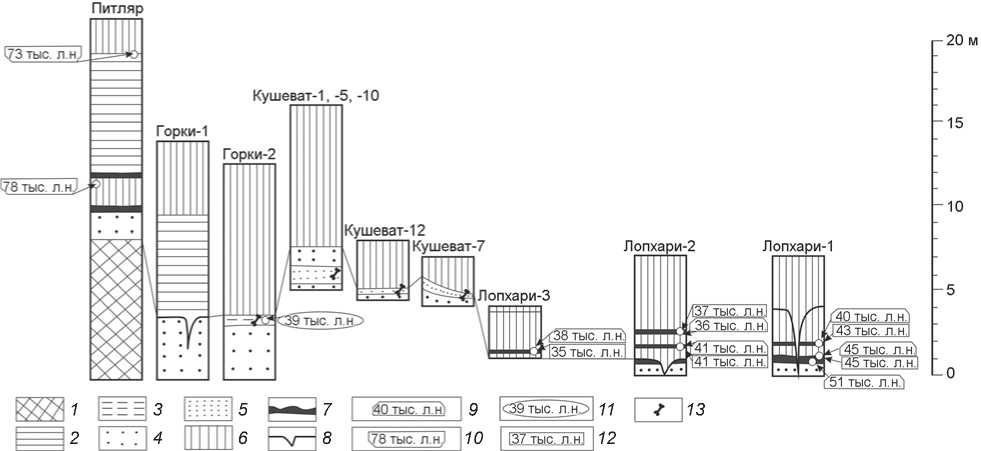

Рис. 2. Корреляционная схема основных разрезов четвертичных отложений в районе Кушеват–Горки–Лопхари.

1 – моренный диамиктон; 2 – озерно-ледниковые варвиты («ленточные глины»); 3 – озерно-болотные отложения; 4 – аллювиальные пески палео-Оби; 5 – аллювиальные пески мелкой речки; 6 – субаэральный комплекс; 7 – палеопочвы; 8 – криогенные клинья; 9 – С14-даты, полученные в Санкт-Петербургском университете; 10 – OSL-даты (по: [Астахов, Назаров, 2010]); 11 – AMS-даты, полученные в Королевском институте культурного наследия, г. Брюссель; 12 – AMS-даты, полученные в ЦКП «Геохронология кайнозоя» на ускорительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН, г. Новосибирск; 13 – остатки палеофауны.

(90–60 тыс. л.н.) [Там же], границы которого располагались существенно севернее Салехарда, представлены на правобережье Большой Оби варвитами с максимальными отметками над уровнем мирового океана не более 60–70 м. Для кровли 10-метровой пачки варвитов в питлярском разрезе (рис. 2) есть две OSL-даты со средним значением ~73 тыс. л.н. Севернее Салехарда аналогичные варвиты в сангомпанском и аксарском разрезах датированы соответственно ~85 и ~90 тыс. л.н. (в первом случае четыре OSL-даты, во втором – две) [Там же]. Рассматриваемая параллельно-слоистая толща ложится на аллювий или субаэральные отложения без размыва, облекающе, что свидетельствует о спокойном характере затопления палеодолины Оби водами ледниково-подпрудного озера. Для кровли этой толщи так же, как и для кровли среднечетвертичного гляциокомплекса, характерны многочисленные палеоврезы разной глубины и ширины, обусловленные прорывом подпрудно-озерных вод при дегляциации позднечетвертичного ледника в Западно-Сибирском Заполярье.

В вышеописанные отложения врезаны II и I надпойменные террасы Оби и ее притоков. Аллювий II террасы представлен, как правило, хорошо промытыми мелко- и среднезернистыми светло-серыми песками с косой и параллельно-субгоризонтальной слоистостью, а также знаками восходящей ряби. Кровля этих песков обычно поднимается над бровкой бечевника на несколько метров. Остальная видимая в бе- реговых обнажениях часть разрезов II террасы представлена эоловыми (навеянными и перевеянными), делювиальными, мелководно-озерно-болотными и со-лифлюкционными отложениями субаэрального комплекса, достигающего по мощности 5–10 м и более и облекающего также водораздельные участки, не затронутые воздействием речных вод. Именно отложения субаэрального покрова возрастом в среднем 50– 60 тыс. лет являются наиболее перспективными для обнаружения следов пребывания палеолитического человека, поскольку поиски таких свидетельств в аллювии первого межледниковья неоплейстоцена, а тем более в отторженцах тобольского аллювия представляются на сегодняшнем этапе исследований нецелесообразными.

Местонахождение Кушеват

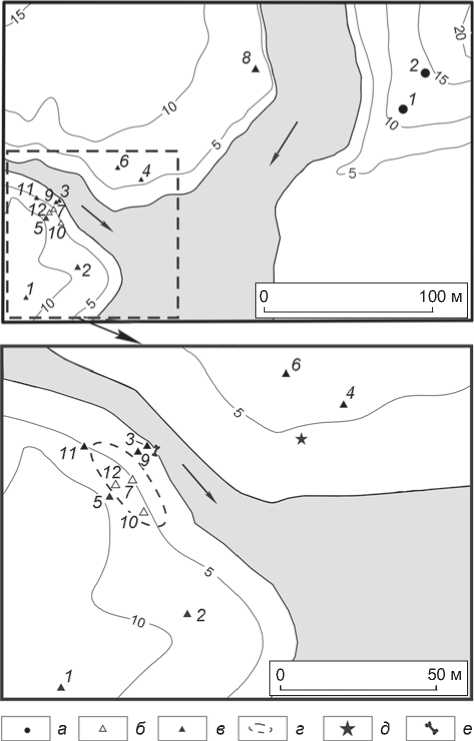

Одним из участков, определенных как перспективные в плане поиска палеолитических стоянок, являлся отрезок правого берега Кушеватской протоки р. Большая Обь в пределах заброшенного пос. Кушеват (рис. 3). Критерием выбора послужило наличие на этом участке мысов южной экспозиции, образованных несколькими небольшими безымянными речками, которые рассекают берег широкими, но короткими долинами. В ходе рекогносцировочных работ 2019 г. на мысу левого берега одной из таких речек, впадающей в прото-

Рис. 3. План местонахождения Кушеват.

а – шурфы 2019 г.; б , в – шурфы 2020 г. соответственно с палеонтологическим материалом и без него; г – предполагаемые границы распространения костеносного слоя; д – подъемный археологический материал; е – подъемный палеонтологический материал.

ку на территории поселка, были заложены два шурфа. Выбор места шурфовки определялся геоморфологической обстановкой: локализацией на мысовидных участках на притоках второго порядка и наличием террасовидных поверхностей. Высота шурфов над бечевником составила 6–8 м. Шурфовка (максимальная глубина 3,9 м) показала следующую стратиграфию: современная почва (мощность до 0,3 м), субаэральные отложения (пелитовый неслоистый алевропе-сок, до 0,7 м) и переотложенная безвалунная морена (неслоистый пескоалевропелит, видимая мощность до 2,8 м). Археологический и палеонтологический материал в шурфах не обнаружен.

В 2020 г. работы были перенесены на правый берег устьевой части безымянного водотока, также имеющий вид высокого и широкого мыса. Здесь заложили 12 шурфов, охвативших территорию общей площадью ~10 000 м2. На участках с полной мощностью разреза II террасы шурфы глубиной до 3,5– 4,0 м не выходят из верхней части субаэрального покрова, представленного преимуще ственно эоловыми песками и алевритами, а также делювиальными алевропесками. Вместе с тем в западной части пос. Кушеват правый борт безымянного притока «подрезал» покров, которым сложен верхний субаэральный ярус II надпойменной террасы. Кроме того, предварительное обследование этого участка выявило на бечевнике локальное скопление обломков костей. Было сделано предположение, что берегом речки частично разрушен костеносный слой на границе субаэрального и аллювиального ярусов II надпойменной террасы. Это подтвердили дальнейшие вскрышные работы.

На рис. 2 показан сводный разрез, составленный по отложениям трех шурфов (1, 5, 10), которые расположены вниз по борту ручья от площадки террасы. Общая мощность субаэрального комплекса в сводном разрезе составляет 8,5 м. Под ним залегают аллювиальные отложения большой реки (палео-Оби) и ее мелкого притока, четко различающиеся по текстурно-структурным признакам. Аллювий крупного водотока как перекрывает, так и подстилает слой аллювия речки. Это указывает на древний возраст последней и на то, что здесь вскрыты отложения палеоустья притока, т.е. данный фрагмент разреза представляется перспективным для поиска палеолитических материалов. В результате вскрышных работ в трех шурфах (7, 10 и 12) был обнаружен костеносный слой, залегающий in situ под подошвой субаэрального покрова

в толще, представленной переслаиванием аллювия речки и прибрежных склоновых отложений.

Ниже приводится детальное описание стратиграфии наиболее выразительного из полученных разрезов.

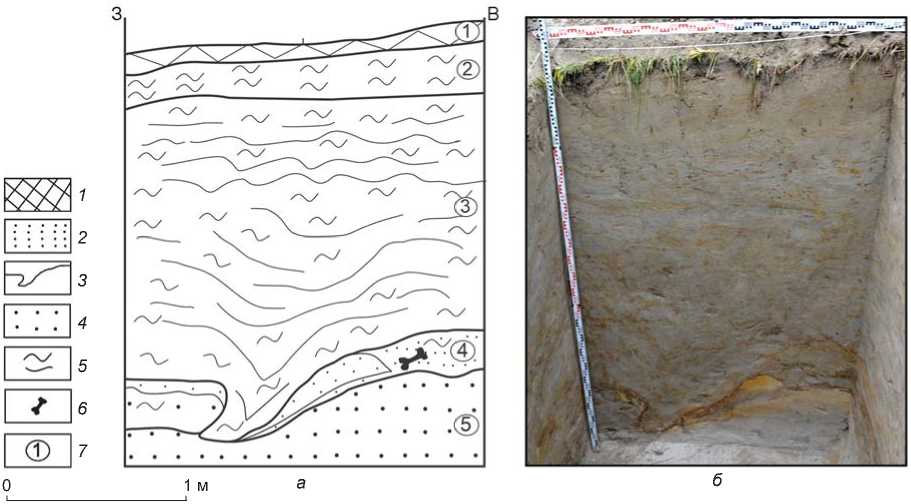

Шурф 7. II надпойменная терраса. Высота бровки шурфа над бровкой бечевника Кушеватской протоки 7,4 м. Размеры шурфа 2,0 × 1,0 × 2,4 м. В северной стенке вскрыты следующие отложения (рис. 4).

Слой 1. Современная лесная почва. Мощность 0,1 м.

Слой 2. Палево-бурый параллельно-тонкослоистый (толщина слойков 1–3 мм) алеврит. Слоистость волнисто деформирована солифлюкцией, слабо наклонена в сторону притока Кушеватской протоки. Субаэральный покров преимущественно делювиальный. Мощность 0,3 м.

Слой 3. Мелкое параллельное субгоризонтальное переслаивание серого алеврита и ожелезненного рыжеватого алевропеска. Отмечаются солифлюкцион-ные деформации слоистости. Субаэральный покров преимущественно делювиальный, солифлюкционно деформированный. Мощность 1,1–1,6 м.

Слой 4. Светло-серый с ржавыми пятнами и прослоями хорошо промытый среднезернистый песок с гравием и мелкой галькой, помятый и растасканный

Рис. 4. Вид с юга ( б ) и стратиграфический разрез ( а ) северной стенки шурфа 7.

1 – современная почва; 2 – алеврит; 3 – криогенные деформации; 4 – песок; 5 – алевропелит; 6 – палеонтологический материал; 7 – номер литологического слоя.

солифлюкцией. Прослои серого алевропеска. Аллювий солифлюкционно деформированный и вовлеченный в движение по склону. Слой изогнут с амплитудой подошвы до 0,35 м. Средняя мощность 0,3 м. В слое зафиксирован палеонтологический материал.

Слой 5. Параллельно-субгоризонтально-слои-стый светло-серый песок, мелко- и среднезернистый, хорошо промытый. Аллювий палео-Оби. Кровля вовлечена в солифлюкционные деформации. Видимая мощность 0,6 м.

Характеристика палеонтологического материала

Общее количество фаунистического материала, полученного в ходе работ на местонахождении Куше-ват, составляет 31 экз., из которых 28 экз. обнаружено в стратифицированном залегании. Основная коллекция получена из шурфов 7, 10 и 12 (см. рис. 3). В шурфе 7 найдено 12 костей (см. рис. 4, 5): обломок рога, пястная и берцовая кости северного оленя (Rangifer taradus), пять небольших фрагментов трубчатых костей мамонта (Mammuthus primigenius), фрагмент нижней челюсти бизона (Bison priscus) и три неопределимых обломка; в шурфе 10 – два фрагмента рога и два обломка основания роговой штанги северного оленя, фрагмент ребра бизона или овцебыка (Bison priscus / Ovibos moschatus) и неопределимый обломок; в шурфе 12 – шесть фрагментов трубчатых ко стей мамонта, два обломка рога северного оленя и два неопределимых обломка. Отложения с этими фаунистическими остатками имеют общий генезис и состав, относятся к одному геологическому телу. Также на прибрежной отмели в районе шурфа 3 были собраны обломок ребра бизона, первая фаланга лося (Alces alces) и плечевая ко сть марала (Cervus elaphus sibiricus). В целом фаунистический комплекс местонахождения демонстрирует небольшое видовое разнообразие, основными видами являются северный олень и мамонт. При этом характер остатков северного оленя позволяет предполагать, что их происхождение может быть связано с охотничьей деятельностью.

В настоящее время результаты радиоуглеродного датирования фаунистических остатков с местонахождения Кушеват пока не получены. Однако анализ имеющихся данных по району исследования в целом позволяет достаточно точно и достоверно определить возможные хронологические рамки формирования костеносного слоя памятника. В районе исследований одним из наиболее хорошо изученных разрезов неоплейстоценовых отложений и ближайшим к Куше-вату (в 2 км к западу) является горкинский (см. рис. 2). Здесь в маломощном слое озерно-болотных отложений, перекрытых субаэральным покровом толщиной 9,3 м, был обнаружен фрагмент рога северного оленя, по которому получена калиброванная AMS-дата (RICH-27980.1.1) 40 240–37 530 л.н. Субаэральным отложениям, вскрытым на Кушевате и Горкинском

Рис. 5. Условия залегания палеонтологического материала в слое 4 шурфа 7.

Радиоуглеродные даты, полученные для неоплейстоценовых материалов из разрезов у пос. Лопхари

Таким образом, в настоящее время для нижней части субаэрального покрова в районе Горки–Кушеват– Лопхари есть 12 дат в диапазоне ~51–35 тыс. кал. л.н. По образцам непосредственно из гидроморфной палеопочвы на границе аллювия и субаэрального покрова получены три даты в интервале 51–45 тыс. кал. л.н. Согласно комплексу имеющихся геологических и геоморфологических данных, именно к этому стратиграфическому уровню приурочен костено сный слой на местонахождении Кушеват.

Свидетельства присутствия древнего человека на местонахождении Кушеват

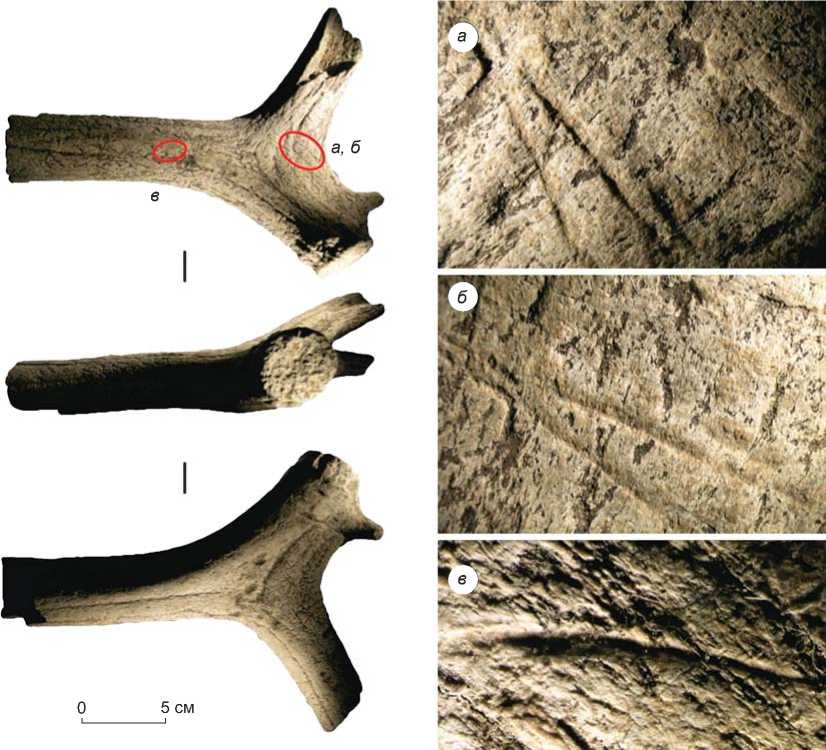

В ходе изучения палеонтологического материала, полученного из шурфов 7, 10 и 12, был выявлен предмет, предположительно имеющий следы антропогенного воздействия. Его дальнейший анализ выполнялся в лаборатории палеотехнологий на базе научно-обра- зовательного центра «Новая археология» Новосибирского университета. Осмотр остеологического материала проводился при помощи стереоскопического микроскопа Olympus SZ2-ET (максимальное увеличение ×56).

На фрагменте рога северного оленя (шурф 12) зафиксированы небольшая серия довольно глубоких линейных следов, которые хорошо видны и невооруженным глазом, и одна менее заметная, слегка искривленная, поверхностная тонкая линия (рис. 6), скорее всего связанная с теми же процессами, что вызвали образование серии следов. Все насечки достаточно протяженные, без каких-либо отклонений и дополнительных более тонких сопутствующих следов. Можно заключить, что каждая насечка выполнена в одно поступательное движение орудием по рогу (резание). При образовании более глубоких прямых линий нажим на орудие был сильнее. Учитывая характер следов и то, что рог обнаружен in situ , зафиксированные на нем насечки не могут быть связаны с естественными природными процессами.

Рис. 6. Фрагмент рога северного оленя со следами антропологического воздействия.

К косвенным свидетельствам присутствия древнего человека на местонахождении Кушеват может быть отнесен мелкий отщеп с нерегулярной ретушью, выполненный из желто-коричневого кремня. Артефакт был найден на прирусловой отмели рядом с шурфом 4 на размыве отложений, близких по своему составу костеносному слою памятника. Его связь именно с этим литологическим телом не очевидна, но вполне вероятна.

Дискуссия

Интенсивные археологические исследования, проводившиеся в последние два де сятилетия в районах Крайнего Севера, существенно изменили научные представления о процессах освоения человеком этого неблагоприятного для постоянного проживания региона. В настоящее время многочисленные факты свидетельствуют о том, что первые попытки заселить северные территории с их суровым климатом, но богатыми и разнообразными биоресурсами приходятся на очень ранние этапы человеческой истории. Оставляя в стороне дискуссию о хронологии и культурной интерпретации материалов стоянки Диринг-Юрях в Центральной Якутии, рассматриваемых разными исследователями в очень широких временных рамках от финала раннего до заключительной стадии позднего неоплейстоцена [Мочанов, 1992, с. 68–74; Ранов, Цейтлин, 1991; Деревянко, 2017, с. 78–84; Kuzmin, 2000], можно утверждать, что первые палеоколлективы проникли в районы полярного круга как минимум на начальных этапах верхнего палеолита, ~40–35 тыс. л.н. [Питулько, 2016]. Движение на север в данный период фиксируется в разных районах Евразии, от северо-востока Восточной Европы до Восточной Сибири [Павлов, 2015; Питуль-ко, 2016; Pitulko et al., 2016]. Наиболее полную картину адаптационных стратегий и основных способов хозяйствования, делавших этот процесс не только возможным, но и успешным, показывают материалы Янской стоянки (Северо-Западная Якутия) [Пи-тулько, Павлова, 2010, с. 175–196; Питулько, 2012]. Благодаря природным условиям, в которых залегал культурный слой, уникальный комплекс артефактов сохранился в полном объеме. Он показал, насколько значимым для обеспечения жизнедеятельно сти древних людей был костяной материал, какую действительно часть в их инвентаре составляли изделия из кости, рога и бивня и насколько люди были зависимыми от доступности и количества этих материалов, часто связанных с естественными участками концентрации фаунистических остатков, т.н. мамонтовых кладбищ [Деревянко и др., 2003, с. 120–126; Зенин и др., 2006; Макаров, Резвый, 2009; Питулько,

Басилян, Павлова, 2011; Питулько, 2016; Макаров, Резвый, Горелик, 2018].

Значимость таких видов органического сырья для жизнеобеспечения древнего человека прослеживается не только в районах Крайнего Севера, где практически все выявленные стоянки и местонахождения связаны или с «мамонтовыми кладбищами» или с утилизацией костных остатков единичных представителей крупной фауны [Питулько, 2016], но и в более южных районах, в первую очередь там, где фиксируется определенный дефицит других природных ресурсов – каменного сырья и древесины. Наиболее характерна эта ситуация для Западно-Сибирской равнины, в т.ч. для среднего и нижнего течения Оби [Абрамова, Матющенко, 1973; Макаров, Резвый, 2009; Зенин, Лещинский, 2017]. Данный регион крайне беден в плане известных памятников палеолитического времени, основная часть которых тяготеет к его западной (предгорья Урала) и восточной (предгорья Алтае-Саянской горной области) окраинам. Стоянки, локализованные вблизи русла Оби или в нижнем течении ее основных притоков, располагаются, как правило, в непосредственной близости от «мамонтовых кладбищ» и демонстрируют довольно малочисленный каменный инвентарь, однако в их коллекциях очень мало и изделий из органического сырья, что, видимо, связано с плохой сохранностью костных остатков в целом. При этом даже на случайных находках, собранных на размывах в зонах естественной концентрации плейстоценовой фауны, встречаются свидетельства использования костей человеком [Волков, Васильев, 2017].

Зависимость древнего человека от источников органического сырья должна была иметь место и в тех районах нижней Оби, где проводились исследования, т.к. эта территория крайне бедна в плане наличия каменного субстрата, пригодного для регулярного расщепления. Основным источником такого материала для древнего населения мог являться аллювий западных притоков Оби, текущих с Уральских гор и несущих оттуда гальку кремня, окремненных и ороговико-ванных осадочных пород, кварцитов, эффузивов и др. Однако большое расстояние переноса и значительная мощность береговых песчаных наносов, затрудняющих поиск галечного материала, не позволяет рассматривать этот источник как массовый и доступный. Другой составляющей местной сырьевой базы являются глыбы, валуны и гальки, содержащиеся в размываемых отложениях древних морен, но в их состав входит крайне мало пригодных для регулярного расщепления горных пород, представленных в основном сланцами, гранитами, кварцем и крупнозернистыми слабоокремненными песчаниками. Таким образом, на исследуемом участке в позднем неоплейстоцене не было легкодоступных и значительных по объему запасов качественного сырья. Это предполагает ори- ентацию обитавших здесь палеоколлективов на приносной материал, в первую очередь с восточных предгорий Урала; экономное использование каменных ресурсов; отсутствие стоянок-мастерских или стоянок с большим количеством каменных артефактов; широкое использование альтернативных материалов, прежде всего кости, рога и бивня.

Начиная с русской колонизации бассейна нижней Оби и вплоть до сегодняшних дней здесь отмечалось большое количество костных остатков представителей мамонтового фаунистического комплекса, найденных как на бечевнике Оби, вследствие сезонных размывов коренного берега, так и в стратифицированном залегании, хотя существенно реже. В ходе полевых исследований 2016–2019 гг. на прирусловых отмелях в нижнем течении Оби была собрана представительная коллекция (более 100 экз.) определимых костных остатков плейстоценовой фауны, часть которых датирована на ускорительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН. По 19 образцам костей мамонта получены даты в диапазоне от 50 до 15 тыс. кал. л.н., причем 2/3 из них находятся в пределах 30–20 тыс. кал. л.н. Следующей по представительности категорией являлись костные остатки шерстистого носорога ( Coelodonta antiquitatis ): шесть дат образуют две группы – 43–38 и 27–25 тыс. кал. л.н. Кости северного оленя и лошади ( Equus ferus ) представлены в одинаковом количестве (по четыре образца). Полученные по ним даты распределены достаточно равномерно в одном интервале 40–10 тыс. кал. л.н. Костные остатки бизона более концентрированы хронологически: все три образца показали диапазон 50–40 тыс. кал. л.н. Две даты, полученные по костям овцебыка, приходятся на временной отрезок 41–32 тыс. кал. л.н. Эти данные существенно дополняют список дат для подъемных фаунистических материалов, собранных у пос. Горки: мамонт – 26 390 ± 250 л.н., среднее кал. значение 30,6 тыс. л.н.; шерстистый носорог – 28 750 ± 300 л.н., среднее кал. значение 33,0 тыс. л.н.; бизон – 32 550 ± ± 400 л.н., среднее кал. значение 37,3 тыс. л.н.; волк ( Canis lupus ) – >45 тыс. л.н. [Питулько, 2016].

Таким образом, датирование верхнеплейстоценовых фаунистических материалов из Нижнего Приобья и их анализ позволяют утверждать, что на протяжении второй половины позднего неоплейстоцена видовой состав мегафауны здесь фактически не менялся. Следовательно, древний человек как потребитель биоре сурсов мамонтового фаунистического комплекса в течение всего этого времени мог находиться в привычных условиях, гарантированно встречая животных определенных промысловых видов и участки концентрации костного материала естественного происхождения. Обнаруженное в ходе разведочных работ 2019–2020 гг. местонахождение Кушеват, вероятно, связано именно с таким участком. Уникальным этот объект делает обнаружение следов антропогенной деятельности на фрагменте рога северного оленя. Предполагаемый на основе комплекса естественно-научных данных, а также 14С- и AMS-дат близлежащих стратиграфических разрезов возраст костеносного слоя 35–50 тыс. лет позволяет считать Кушеват наиболее древним и северным памятником палеолита, известным в регионе в настоящее время.

С учетом имеющейся информации о раннем заселении северных районов Якутии, устья Енисея и нижнего течения Печоры обнаружение свидетельств синхронного присутствия человека в Нижнем Приобье не представляется чем-то экстраординарным, а наоборот, выглядит вполне логичным и ожидаемым. То, что они пока связаны исключительно со следами антропогенного воздействия на костях промысловых животных, также полностью соответствует тем природным условиям, в которых обитали первые колонисты данных территорий. Прежде всего это дефицит каменного сырья, определяющий малый объем его использования и, как следствие, редкую встречаемость артефактов из камня. Вместе с тем единичные нуклеусы, сколы и орудия предположительно палеолитического возраста известны в подъемных материалах с бечевника на всем протяжении нижней Оби, включая Обскую губу [Зольников и др., 2019].

Заключение

За по следние 20 лет наши представления о заселении северных районов Евразии претерпели существенные изменения. Согласно опубликованным данным, ранняя колонизация полярных территорий, проходившая в несколько этапов, началась на рубеже верхнего палеолита (45–40 тыс. л.н.), а возможно и ранее, и завершилась в первой половине голоцена (11–6 тыс. л.н.) [Беспрозванный, Косинцев, Погодин, 2014; Величко и др., 2014; Питулько, 2016]. Следы пионерного освоения северных районов Евразии были зафиксированы на многих крупных реках бассейна Северного Ледовитого океана (Печора, Енисей, Яна, Колыма). Нижнее Приобье оставало сь в этом отношении «белым пятном». Самые северные свидетельства присутствия здесь человека относились к стоянке Комудваны, датируемой рубежом плейстоцена и голоцена и находящейся в ~350 км к югу от полярного круга. Результаты работ 2019–2020 гг. позволили существенно удревнить дату первого появления человека в приполярных районах западной части Западно-Сибирской равнины и отодвинуть границу ее заселения на 200 км к северу. Таким образом, Обь стала одной из последних крупных сибирских рек, где в северных широтах были обнаружены свидетельства присутствия носителей культуры ранних этапов верхнего палеолита. В настоящее время проблема пионерного освоения бассейна нижней Оби далека от решения, т.к. местонахождение Кушеват находится в начальной стадии изучения, а археологический материал представлен здесь только в виде следов на костях животных. Вместе с тем обнаружение стратифицированного комплекса палеолитического времени на данной территории само по себе событие значимое для палеолитоведения как региона, так и севера Азии в целом. Значительная площадь распространения фаунистических остатков на памятнике и присутствие в подъемных материалах каменных артефактов позволяют предполагать большой потенциал Кушевата в плане дальнейшего изучения ранних этапов истории приполярных районов Сибири, а также надеяться на обнаружение здесь новых стратифицированных стоянок каменного века.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19-78-20002. Авторы благодарят канд. биол. наук С.К. Васильева за консультации по видовому определению палеонтологического материала с местонахождения Кушеват, а также руководителей и сотрудников AMS-лаборатории Королевского института культурного наследия (г. Брюссель, Бельгия), лаборатории «Геоморфологические и палеогеографические исследования полярных регионов и Мирового океана» Санкт-Петербургского университета, центра «Геохронология кайнозоя» (г. Новосибирск), проводивших датирование органических материалов.