Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах уссурийского залива в приморье

Автор: Лазин Борис Владимирович, Попов Александр Николаевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты разведочных и раскопочных исследований на памятниках эпохи палеометалла в прибрежной зоне Уссурийского залива в Приморье, полученные в 2016-2018 гг. Обнаруженные археологические материалы расширяют круг памятников периода освоения металлов на юге Дальнего Востока России, новые исследования уточняют некоторые параметры известных археологических культур. Авторами исследованы археологические комплексы, ранее не встречавшиеся в контекстах культурных отложений. Различия в ландшафтных ситуациях археологических памятников позволяют рассматривать вопросы сезонного использования определенных мест в зависимости от годичных циклов добываемых биоресурсов.

Эпоха палеометалла, янковская культура, кроуновская культура, ландшафтные ситуации памятников

Короткий адрес: https://sciup.org/170175781

IDR: 170175781 | УДК: 902/904 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-2/5-12

Текст научной статьи Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах уссурийского залива в приморье

Памятники янковской культуры были открыты в последней четверти XIX в., но первые их исследования не дали металлических изделий. Это обстоятельство явилось причиной единодушного мнения о принадлежности данных памятников к каменному веку. Позже, в 1960-х – 1990-х гг., благодаря работам А.П. Окладникова, А.П. Деревянко, Д.Л. Бродянского, Ж.В. Андреевой, И.С. Жущиховской, Ю.Е. Вострецова и др. [1; 2; 3; 8; 9] было определено место янковской культуры в колонке археологических культур эпохи палеометалла Приморья, зафиксирован набор типичных артефактов, характерные черты раковинных куч, поселенческих и могильных комплексов.

Всего известно более 200 археологических памятников янковской культуры. Большинство из них расположено на побережье залива Петра Великого в Южном Приморье. Ряд памятников исследован раскопками: Песчаный-1 [9], Славянка-1, Славянка-2, Чапаево, Малая Подушечка [1], Олений А, Б, Г [2] и др. Характерной особенностью прибрежных памятников является наличие раковинных куч в янковских культурных горизонтах.

В 1990-е – 2000-е гг. больших исследований памятников янковской культуры не проводилось, но в связи с активизацией хозяйственной деятельности на юге Приморья после 2008 г. на побережье Уссурийского залива были открыты новые объекты янковской культуры. На ряде памятников – Назимова-1, Поспелово-1, Русский-1, Русский-Аякс-1 [10], Черепаха-7 [7], Черепаха-13 [6], Теляковского-2 [5] – были проведены масштабные раскопки. Эти работы дали новый массив информации о расселении янков-цев, планировке их поселений, погребальном обряде и др.

В 2015–2018 гг. экспедициями Музея археологии и этнографии Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета проведен ряд научных и производственных исследований в прибрежной зоне Уссурийского залива. В результате проведенных работ открыто восемь новых объектов археологического наследия (далее – ОАН), содержащих материалы янковской культуры. Были получены новые данные о пространственной локализации и о характере культурных напластований объектов янковской культуры.

Два памятника найдено на восточном побережье Русского острова, у мыса Ахлестышева (Рис. 1.1). Объект археологического наследия

(далее – ОАН) Ахлестышева-1 приурочен к морской галечной террасе высотой 1–2 м над уровнем моря. Дневная поверхность сильно повреждена дорогой, а также на отдельных участках отсутствует дерново-гумусный слой, в результате чего обнажилась галечная поверхность террасы. На памятнике найден археологический материал, включающий грубое, оббитое скребловидное каменное орудие и фрагменты керамики ручной лепки. Среди керамики есть фрагменты отогнутых наружу венчиков (горшковидные сосуды), орнаментированные под кромкой прочерченными линиями, фрагменты венчиков, слабо загнутых внутрь (миски), фрагменты стенок, орнаментированные налепными валиками. Фрагменты доньев свидетельствуют о плоскодонности посуды. Все найденные материалы отнесены к янковской культуре.

ОАН Ахлестышева-2 расположен в основании галечной террасы высотой 1–3 м над уровнем моря, на расстоянии 150–200 м от современного уреза воды. В центральной части объекта на площади около 1500 м2 удален дерново-гумусный слой, обнаживший галечную поверхность террасы, на поверхности которой проступило пятно разрушенной раковинной кучи. Материалы памятника включают обломки каменных и костяных орудий, фрагменты керамической посуды ручной лепки, а также обломки костей из раковинной кучи. Каменный инвентарь включает обломок шлифованного рубящего орудия прямоугольного сечения с сильно забитым лезвием и несколько сколов со шлифованных орудий. Костяные изделия представлены обломками костяных уплощенных стерженьков со следами обработки в виде параллельных царапин. Среди керамики есть фрагменты отогнутых наружу венчиков с низкой (горшковидные) и высокой прямой (амфоровидные) горловиной, орнаментированные под кромкой прочерченными линиями, фрагменты венчиков слабо загнутых внутрь (миски). Все донья плоские, с плавным переходом дна в стенку или слабо выраженной закраиной. Один сосуд имел конический поддон. Часть фрагментов керамики орнаментирована. В основном орнамент представлен 1–3 параллельными горизонтальными прочерченными линиями, налепными валиками, строчками точечных вдавлений, фрагментами, окрашенными яркой малиновой краской. На разрушенной раковинной куче собрана небольшая коллекция костей сухопутных и морских млекопитающих, среди

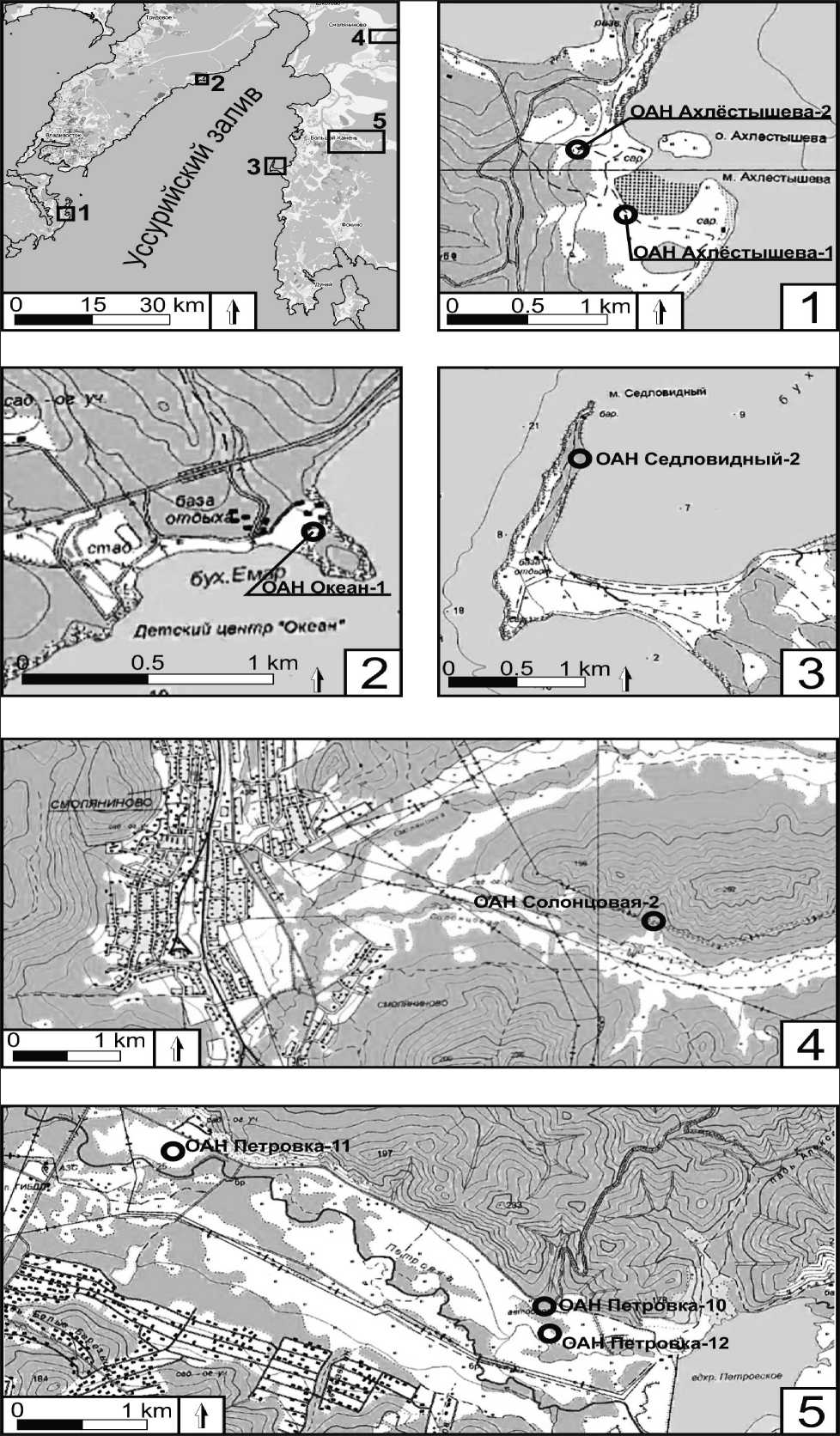

Рис. 1. Местоположение вновь выявленных объектов археологического наследия:

1 – ОАН Ахлестышева 1, Ахлестышева-2; 2 – ОАН Океан-1; 3 – ОАН Седловидный-1;

4 – ОАН Солонцовая-2; 5 – ОАН Петровка-10, Петровка-11, Петровка-12

которых отдельный интерес вызывает крупный (25 х 7 х 3 см) обломок пористой кости морского млекопитающего, вероятно, кита. Все найденные материалы отнесены к янковской культуре.

ОАН Океан-1 расположен в основании мыса Энгельма, в бухте Емар, на территории Всероссийского детского центра «Океан» (Рис. 1.2). Объект занимает высокую, слабонаклонную террасу высотой 20–25 м. Во многих местах наблюдаются разрушения поверхности и верхней части культурного слоя. На дневной поверхности удалось выделить три слабо выраженные западины жилищ, а на участке склона, срытого при прокладке трубы водопровода, обнаружена раковинная куча. Поврежденная часть раковинной кучи была зачищена, зафиксирована следующая стратиграфия: 1) дерн (11–28 см); 2) темно-коричневый гумусированный суглинок (18–35 см); 3) серо-коричневый суглинок с включением большого количества створок раковин морских моллюсков (массив раковинной кучи) (32–64 см); 4) темно-коричневый суглинок с включением мелкого древесного угля и большого количества створок раковин морских моллюсков (массив раковинной кучи) (17–34 см); 5) коричневый суглинок с включением большого количества створок раковин морских моллюсков (массив раковинной кучи) (48–56 см); 6) желто-коричневый суглинок с включением золы и обломков скальной породы (13–17 см); 7) темно-коричневый суглинок с включением щебня (5–15 см); 8) коричневый суглинок с обломками скальной породы (от 6 см и более).

Именно с раковинной кучей связана большая часть находок на памятнике. Археологический материал представлен изделиями из камня, керамики и кости, а также костями рыб, птиц, животных и раковинами моллюсков. Каменный инвентарь включает шлифованные тесла и топоры прямоугольного сечения, отбойники на гальках, лощила на мелких гальках, шлифованные листовидные наконечники стрел, шестигранного сечения. Изделия из кости представлены фрагментом составного рыболовного крючка из клыка, трубочками из костей птиц, которые могли использоваться для хранения иголок, фрагментами костей со следами пиления. Среди керамики есть фрагменты отогнутых наружу венчиков с низкой (горшковидные) и высокой прямой (амфоровидные) горловиной, орнаментированные под кромкой прочерченными линиями, фрагменты венчиков, слабо загнутых внутрь (миски), фрагменты широких венчиков (блю- да). Все донья плоские, среди них выделяются два относительно узких (4,5–5 см в диаметре), а также одно дно овальной формы. Часть фрагментов керамики орнаментирована. В основном орнамент представлен параллельными горизонтальными прочерченными линиями, налепными валиками, точечными вдавлениями, значительная часть имеет бордюрный прямолинейный геометрический узор, состоящий из указанных выше элементов в разных комбинациях. Также встречены фрагменты, окрашенные яркой малиновой краской. На небольшой части стенок встречены налепные ручки-шишечки с горизонтальным отверстием. Все найденные материалы отнесены к янковской культуре.

ОАН Седловидный-2 расположен в юго-западной части бухты Андреева, на полуострове Ханган (Рис. 1.3). Объект приурочен к низкой аккумулятивной морской террасе (на высоте 1–3 м над уровнем моря), между берегом и подножьем склона сопки. Терраса вдается выступом в бухту Андреева. В центральной части памятника дневная поверхность нарушена при строительстве бетонных фундаментов. На площади около 2800 м2 снят гумусный горизонт, в результате чего обнажилась галечная поверхность террасы.

На поврежденном участке подножья склона сопки был выявлен выход раковинной кучи, при зачистке этого обнажения зафиксирована следующая стратиграфия: 1) дерн (10–20 см); 2) темно-коричневый гумусированный суглинок со щебнем и глыбами (80–95 см); 3) пачка слоев створок раковин (30–45 см); 4) светло-коричневый суглинок с щебнем (10–13 см); 5) темно-коричневый суглинок с глыбами (10– 12 см); 6) серый галечник (материк).

На памятнике найден археологический материал, включающий фрагменты керамики ручной лепки, а также кости животных и рыб. Среди керамики есть фрагменты отогнутых наружу венчиков (горшковидные сосуды), фрагменты венчиков, слабо загнутых внутрь (миски), фрагменты стенок, орнаментированные прочерченными параллельными линиями, налепными валиками. Два фрагмента окрашены, первый – малиновой краской, второй также окрашен малиновой краской и по этому фону темной краской нанесены слабо различимые линии. Донья сосудов плоские, в одном случае встречен фрагмент дна с поддоном. Кроме керамики найден один отщеп из темно-серой мелкозернистой породы. Все найденные материалы отнесены к янковской культуре.

ОАН Солонцовая-2 расположен в 4 км к востоку-юго-востоку от пос. Смоляниново, в долине реки Солонцовой (Рис 1.4). Объект приурочен к приустьевой части безымянного ручья – правого притока р. Солонцовой. Общая площадь поселения – около 9 га. Большая часть территории памятника расположена на площадке конуса выноса, однако археологический материал также встречен на высокой террасе, обрамляющей конус выноса (высота около 15– 20 м от уровня воды в реке).

Сводная стратиграфия изученного участка памятника выглядит следующим образом: 1) навал строительного грунта (расположен локальными участками) (10–50 см); 2) дерново-пахотный слой (20–40 см); 3) серо-коричневый суглинок со слабо окатанным щебнем и песком – заполнение котлованов кроуновских жилищ (20–30 см); 4) темно-коричневый суглинок с дресвой и гравием (30–50 см); 5) заполнение мусорной ямы (50–100 см) – перемежающиеся прослойки зольных выбросов мощностью до 10 см, углистых прослоек мощностью 1–3 см, темно-коричневого суглинка, пролювиально-делювиальных наносов; 6) светло-коричневый суглинок со слабо окатанными глыбами, щебнем, песком – делювиально-пролювиальные отложения на конусе выноса (материк).

Всего изучено 1020 м2 площади поселения. На этом участке обнаружены остатки пяти сооружений кроуновской культуры и мусорная яма янковской культуры. Собрана археологическая коллекция из более чем 100 тыс. артефактов, а также большое количество костей животных, рыб, птиц. На основании полученных материалов можно предварительно говорить о том, что в древности это место заселялось не менее четырех раз. На памятнике найдены единичные артефакты эпохи позднего неолита (зайсановская культура) и эпохи бронзы. Культурный слой, относящийся к этим периодам, не выявлен, все артефакты встречены в переотложенном виде.

Материалы янковской культуры наиболее многочисленны. На участке раскопа была выявлена вытянутая яма глубиной до 2 м и протяженностью более 40 м, заполненная бытовыми отходами, среди которых найдены обломки каменных и керамических изделий, кости животных, птиц и рыб, створки раковин моллюсков. Данный объект интерпретирован нами как древняя промоина (возможно, старое русло ручья), которую янковцы использовали для свалки мусора. Вне этой мусорной ямы янковские находки встречены в переотложенном виде во всех слоях и в подъемных сборах на всей площади памятника. Археологический материал представлен изделиями из камня, керамики и кости, а также костями рыб, птиц, животных и раковинами моллюсков.

Каменный инвентарь включает шлифованные тесла, топоры и долота прямоугольного сечения, жатвенные ножи прямоугольной формы с просверленными отверстиями для привязывания, наконечники стрел, обломки кинжалов, копий, дротиков, отбойники и лощила на гальках, обломки ножей на сколах с рубящих орудий, абразивные камни разной зернистости, цилиндрические бусины, грубо оббитые мотыги, грузила из плоских галек с выбоинами на противолежащих сторонах. Особенностью каменного инвентаря памятника является большое количество продуктов галечного расщепления камня.

В заполнении мусорной кучи встречено значительное количество костей животных, рыб, птиц, а также изделий из кости. Сохранению костных остатков способствовало наличие большого количества золы в заполнении мусорной кучи. Комплекс изделий из кости включает иглы, проколки, шпильки, острия разного размера, цельнорезной рыболовный крючок и ножи из клыка кабана, детали составного лука, подвески.

Керамический комплекс памятника состоит из посуды ручной лепки, пряслиц, а также дисков, выточенных из фрагментов стенок сосудов. Морфология, установленная по развалам и крупным частям сосудов, включает следующие формы: горшковидные и амфоровидные сосуды, миски, сосуды баночной формы, блюда на цилиндрическом поддоне. Посуда орнаментирована прочерченными линиями, налепными валиками, точечными вдавлениями. Основной мотив – горизонтальный пояс из нескольких параллельных прочерченных линий или налепных валиков. Часть посуды декорирована прямолинейным геометрическим узором, состоящим из указанных выше элементов в разных комбинациях. Помимо рельефного орнамента встречены фрагменты, окрашенные яркой малиновой краской. Отдельного упоминания засуживает серия некрупных сосудов горшковидной формы с хорошо лощеной наружной поверхностью, орнаментированных по плечикам налепными валиками. Характерной чертой посуды такого типа является относительно узкое дно (диаметр 2–5 см). В единичных случаях доньям сосудов такого типа придана округлая форма. Посуда такого облика была встречена при раскопках памятников Черепаха-7, Черепаха-13, Теляков-ского-2 [4], а также на памятнике Океан-1 и представляет особую гончарную традицию в рамках янковской культуры.

Еще одной особенностью керамического комплекса памятника является обнаружение большого количества фрагментов керамики со следами брака, возникавшего при обжиге. Брак включает фрагменты деформированных и вспененных от высокой температуры черепков, неравномерно обожженные фрагменты и т. д.

Следующий этап заселения памятника относится к кроуновской культуре. Обнаружены остатки четырех заглубленных в землю жилищ и одной наземной постройки. Набор артефактов этой культуры включает характерные сосуды с ручками-пеньками, чаши на высоком коническом поддоне, плечиковые топоры, жатвенные ножи, обломки железных кельтов.

ОАН Петровка-10 расположен в 1,2 км к западу от дамбы Петровского водохранилища, на террасовидном конусе выноса при выходе небольшого распадка в долину р. Петровки (Рис 1.4).

На памятнике найден археологический материал, включающий изделия из камня и фрагменты керамики ручной лепки. Каменный инвентарь представлен обломком каменного шлифованного рубящего орудия прямоугольного сечения и крупным отщепом из плотной темно-серой породы. Среди керамики есть фрагменты г-образно отогнутых наружу венчиков и фрагменты стенок, орнаментированные слабо выраженным налепным валиком. Все найденные материалы отнесены к янковской культуре.

ОАН Петровка-11 расположено в 4,5 км к северо-западу от дамбы Петровского водохранилища, на высокой пойменной террасе реки Петровка (высота террасы ок. 2,5–3 м), занятой пахотным полем (Рис. 1.4).

На памятнике найден археологический материал, включающий изделия из камня и фрагменты керамики ручной лепки. Каменный инвентарь – оселок из мелкозернистого песчаника. Среди керамики есть фрагменты г-об-разно отогнутых наружу венчиков и фрагменты стенок, орнаментированные слабо выраженным налепным валиком. Все найденные материалы отнесены к янковской культуре.

ОАН Петровка-12 расположен в 650 м к западу от дамбы Петровского водохранилища, на высокой пойменной террасе реки Петровка (высота террасы ок. 2,5–3 м) (Рис. 1.4).

На памятнике найден немногочисленный археологический материал, представленный фрагментами керамики ручной лепки. Керамика включает лишь неорнаментированные фрагменты стенок и один фрагмент придонной части сосуда с расширением от дна. Цвет черепка – оранжево-коричневый, толщина стенок ок. 3–4 мм, с внешней стороны на ряде черепков отмечено лощение.

На основании анализа полученного археологического материала можно предварительно датировать памятник эпохой палеометалла (I тыс. до н.э.). Найденные фрагменты керамики имеют наиболее близкие аналогии с материалами памятников янковской археологической культуры.

На сегодняшний день в прибрежной зоне Уссурийского залива известно не менее пятидесяти памятников янковской культуры. Большая их часть расположена непосредственно на морском побережье. Связано это не столько с характером распространения янковских поселений, сколько с неравномерной изученностью береговой черты и долин рек, впадающих в залив. Основная часть исследований проводилась и проводится по берегам бухт, входящих в акваторию залива, так как антропогенная нагрузка на узкую прибрежную полосу гораздо выше. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что все представленные в работе прибрежные памятники в значительной мере повреждены в результате хозяйственного освоения этих территорий. Исследования речных долин менее масштабны и происходят эпизодически.

Вышеописанные памятники расположены в двух ландшафтных зонах. Первая группа памятников (Ахлестышева-1 и 2, Океан-1 и Сед-ловидный-2) локализованы непосредственно на берегу моря. Памятники Солонцовая-2 и Петровка-10, 11 и 12 расположены в долинах некрупных рек, впадающих в бухту Суходол, на восточном берегу Уссурийского залива, на удалении 6–14 км от моря. По характеру локализации памятники можно разделить на прибрежные и долинные стоянки и поселения.

К особенностям прибрежных стоянок и поселений можно отнести их расположение либо на низких галечных террасах, либо на высоких террасах и мысах, окаймляющих пляжную зону бухт. Все представленные в данной работе прибрежные памятники содержат раковинные кучи различной площади, мощности и пространственной локализации.

Долинные поселения и стоянки расположены как на пойменных террасах, затопляемых во время наводнений, так и на надпойменных, защищенных от разливов реки.

Поселение Солонцовая-2 – единственный многослойный памятник из описанных и заслуживает отдельного внимания. Интерес в нем вызывает обширная мусорная яма, которая показывает стратиграфическое и планиграфиче-ское сходство ее культурных отложений с заполнением прибрежных раковинных куч, исключая их характерную составляющую – большое количество створок раковин добытых моллюсков. В то же время обнаруживается сходство инвентарной составляющей с материалами прибрежных памятников. Особенностью формирования мусорных отложений на Солонцовой-2 является тот факт, что в процессе жизни поселения и формирования свалки культурные отложения неоднократно перекрывались пролювиальными наносами во время крупных разливов ручья, сформировавшего конус выноса. Похоже, что само поселение не было серьезно затронуто этими событиями, а значит жилища янковской культуры должны располагаться в местах, не подвергавшихся катастрофическому воздействию временных водотоков.

Принципы организации свалок отходов на всех поселениях были сходны. На континентальных поселениях для свалки мусора использовалось конкретное место, как правило, естественное или искусственное углубление в земле или обрыв на высоком мысу или террасе. На поселениях и стоянках, расположенных на галечных прибрежных морских террасах, свалка мусора также происходила в специально отведенном месте, но не в углублении, а на поверхности террасы.

Памятники Петровка-10–12 хотя и не демонстрируют каких-то особенностей в характере культурного слоя или археологических материалов, но расширяют наше знание и понимание логики расположения долинных поселений и стоянок.

Население янковской культуры проживало в равной степени как на морском побережье, так и в речных долинах, к нему примыкающих. Характер устройства поселений и стоянок в этих зонах был одинаков. Это было обусловлено комплексным использованием янковцами широкого спектра биоресурсов прибрежной морской зоны, включающей как наземных, так и водных представителей флоры и фауны.

Список литературы Новые данные по археологии эпохи палеометалла на берегах уссурийского залива в приморье

- Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. Янковская культура. М.: Наука, 1986.

- Бродянский Д.Л. Майхэ. Янковские поселения. Владивосток: Издательский дом Дальневосточного федерального университета, 2013.

- Роули-Конви П., Вострецов Ю.Е. Хозяйственная деятельность носителей янковской археологической культуры Приморья в свете остеологических данных // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2. С. 79-84.

- Жущиховская И.С., Никитин Е.Ю. Новая гончарная традиция на памятниках янковской культуры периода палеометалла в Приморье // Российская археология. 2019. № 2. С. 43-60.

- Лутаенко К.А., Артемьева Н.Г. Моллюски из раковинной кучи памятника Теляковского 2 в Южном Приморье (янковская археологическая культура), их палеоэкология и роль в палеоэкономике // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2017. Вып. 21. № 1/2. С.61-128.

- Малков С.С. Структура многокомпонентного поселения Черепаха-13 в Приморье (к проблеме заселения человеком побережья залива Петра Великого в древности и средневековье) // Общество: философия, история, культура. 2017. № 2. С. 78-80.

- Никитин Е.Ю. Предварительные результаты исследования поселения Черепаха-7 в Приморье в 2015 г. // Новые материалы и методы археологического исследования: От археологических данных к историческим реконструкциям. Материалы IV конференции молодых ученых. М.: ИА РАН, 2017. С. 77-80.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1973.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока: материалы к древней истории Дальнего Востока. Серия: Материалы и исследования по археологии СССР. Т. 112. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.

- Попов А.Н., Лазин Б.В. Охранные археологические исследования на федеральных стройках в г. Владивосток // Мустье Забайкалья, загадочные догу и другие древности тихоокеанских стран. Тихоокеанская археология. Вып. 18. Владивосток, 2010. С. 120-151.