Новые данные по краниологии носителей подгорновского этапа татарской культуры Хакасии

Автор: Кишкурно М.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу краниологической серии из могильника Станция Казановская-1, расположенного в республике Хакасия и датированного подгорновским этапом тагарской культуры (VIII-VI вв. до н.э.). Целью исследования стал анализ антропологического состава серии и сопоставление с другими локальными тагарскими группами. В серию вошли черепа, принадлежащие 21 индивиду: 10 мужчинам и 11 женщинам. Краниометрическое обследование проводилось по стандартной программе, разработанной В.П. Алексеевым и Г.Ф. Дебецем. Статистическая обработка данных проводилась при помощи оценки нормальности распределения данных, дисперсионного анализа ANOVA, а также анализа главных компонент в программе STATISTICA version 10. В результате мужская серия из Станции Казановской-1 характеризуется преобладанием европеоидных характеристик, но также на единичных черепах зафиксированы монголоидные черты - значительная уплощенность горизонтального профиля лица. В составе женской части серии заметнее проявляются черты монголоидности, особенно у трех индивидов, горизонтальный профиль которых заметно более уплощен, чем у остальных черепов в серии. Также женская серия выглядит и несколько более гетерогенной. При сопоставлении серии из Станции Казановской-1 с другими тагарскими популяциями, не выявляется их значительного отличия. Зафиксированные различия связаны скорее с локальной внутригрупповой дифференциацией, не описывающей четко определенные морфологические комплексы. При сопоставлении с частью тагарских серий, попавших в одно поле с изучаемой группой при анализе главных компонент, выявлено стабильное отличие по значениям зиго-максиллярного угла. Это связано с заметно большей уплощенностью скулового уровня горизонтальной профилировки в серии из Станции Казановской-1, чем в других сравниваемых тагарских сериях.

Хакасия, тагарская культура, краниометрия, внутригрупповой анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146359

IDR: 145146359 | УДК: 572, | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0555-0562

Текст научной статьи Новые данные по краниологии носителей подгорновского этапа татарской культуры Хакасии

В основе исследования лежат материалы из могильника Станция Казановская-1, изученного в 2020 г. на территории республики Хакасия и датированного VIII–VI вв. до н.э. [Богданов и др., 2020, с. 862]. Проведенное раннее изучение одонтологических материалов из могильника продемонстрировало преобладание в антропологическом составе серии монголоидных черт, что значительно разошлось с данными по другим сериям тагар-ской культуры и обособило изучаемую группу от них [Кишкурно, 2021, с. 465]. В настоящей работе проводится анализ той же серии, изученной с использованием другой системы признаков – краниометрии. Наиболее полное исследование краниологических серий тагарской культуры проведено А.Г. Козинцевым [Козинцев, 1977]. Исследователь отметил общую европеоидную конфигурацию групп, но выделил единичные черепа из разных могильников с повышенным удельным весом монголоидных черт [Там же, с. 63–64]. Определить истоки этого монголоидного компонента оказалось затруднительно из-за его несбалансированности. Также следует отметить, что причины неоднородности тагарского населения исследователь видит в механическом смешении нескольких различных компонентов при формировании общности [Там же, с. 67–68].

Целью настоящего исследования является определение антропологического состава группы из Станции Казановской-1, основных его компонентов, а также положения исследуемой группы на фоне других локальных тагарских серий с фиксацией их возможных основных различий.

Материалы и методы

Краниологическая выборка включила в себя 21 череп, из которых 10 принадлежат мужчинам, 11 – женщинам. Определение половой принадлежности погребенных опирало сь на особенности строения черепа и тазовых костей [Алексеев, 1966]; определение возраста – на степень закрытия швов черепа и стертости эмали зубной коронки [Meindl, Lovejoy, 1985; Scott, 1979]. Краниометрическое обследование проводилось по отечественной методике [Алексеев, Дебец, 1964]. Для внутригруппового анализа серии была проведена оценка нормальности распределения данных с привлечением F-критерия Фишера и критерия Шапиро – Уилка; сопоставле-556

ние с другими локальными тагарскими группами [Козинцев, 1977] осуществлялось методами анализа главных компонент и ANOVA. Вся статистическая обработка данных проводилась в программе STATISTICA v. 10.

Морфологическая характеристика серии

В мужской серии (табл. 1) в среднем продольный диаметр характеризуется большим размером, хотя его значения варьируют от средних до очень больших. Поперечный диаметр в среднем малый, но в серии варьирует от очень малых до средних. По черепному указателю серия долихокранная, хотя встречаются разные формы от ультрадолихо-кранных до мезобрахикранных. Высота мозговой коробки варьирует от невысоких до очень высоких значений, в среднем – высокая. Длина основания черепа в серии находится в области больших или очень больших значений. Лоб в среднем широкий и слабонаклонный, но на индивидуальном уровне значения варьируют. Основание лица средней длины, встречаются варианты от очень малых до больших.

Лицо среднеширокое и средневысокое, но встречаются как малые формы, так и очень большие. В горизонтальной норме лицо умеренно профилировано, но есть индивиды с заметным уплощением; в вертикальной норме в среднем серия характеризуется мезогнатным профилем, а на индивидуальном уровне значения варьируют от ме-зопрогнатности до мезоортогнатности. Орбиты широкие и невысокие, хамеконхные, у некоторых индивидов мезоконхные. Носовое отверстие среднеширокое и умеренно высокое, по пропорциям лепторинное, но также встречаются мезоринные формы. Переносье высокое на дакриальном и си-мотическом уровнях. Угол выступания носа значительный, но также в серии встречаются и умеренные варианты.

Таким образом, основу серии составляют индивиды с мезо-долихокранными высокими черепными коробками, высоким и умеренно широким мезо-ортогнатным лицом, заметно профилированным в горизонтальной норме и со значительно выступающими носовыми ко сточками. Исходя из этого можно заключить, что в целом серия характеризуется преобладанием европеоидных ха-

Таблица 1. Средние значения, размах и уровень значимости критерия Шапиро – Уилка мужской и женской серий из могильника Станция Казановская-1

В женской серии (табл. 1) в среднем продольный диаметр характеризуется большим размером, но на индивидуальном уровне значения признака варьируют от средних до очень больших. Поперечный диаметр имеет средние размеры, но варьирует от очень малых до больших. По черепному указателю серия мезодолихокранная, но размах описывает вариабельность от долихокранных до мезокранных на границе с брахикранными форм. Высота мозго- вой коробки варьирует от высоких до очень высоких значений, в среднем – очень высокая. Длина основания черепа в серии находится в размахе от средних до очень больших значений, по среднему значению характеризуется средним размером. Лоб в среднем широкий и слабонаклонный, но на индивидуальном уровне значения заметно варьируют. Основание лица длинное, встречаются варианты от средних до больших.

Лицо широкое и высокое, но встречаются как малые формы, так и очень большие. В горизонтальной норме лицо уплощено, но есть индивиды с умеренно профилированными вариантами; в вертикальной норме в среднем серия характеризуется мезогнатным профилем, а на индивидуальном уровне значения варьируют от мезопрогнатности до ортогнатности. Орбиты широкие и высокие, мезоконхные, у некоторых индивидов встречаются хамеконхные и гипсиконхные пропорции орбит. Носовое отверстие узкое и высокое, по пропорци- ям лепторинное, но также встречаются мезоринные формы. Переносье высокое на дакриальном и си-мотическом уровнях. Угол выступания носа значительный, на индивидуальном уровне его значения варьируют от больших до очень больших.

В результате мы видим, что основная часть женских черепов характеризуется долихокранной или мезодолихокранной высокой черепной коробкой, широким и высоким ортогнатным лицом, уплощенным на орбитальном уровне и умеренно уплощенным на скуловом, а также сильным выступанием носа. Таким образом, в женской части серии из Станции Казановской-1 заметнее проявляются черты монголоидности, особенно у трех индивидов, горизонтальный профиль которых значительно более уплощен, чем у о стальных черепов в серии. Оценка нормальности распределения женской выборки при помощи подсчета критерия Шапиро – Уилка продемонстрировала нарушения по следующим признакам: высота орбиты, симотическая ширина и назомалярный угол. Результаты подсчета F-критерия Фишера не продемонстрировали отклонения по значениям каких-либо признаков.

Сопоставление с локальными тагарскими группами

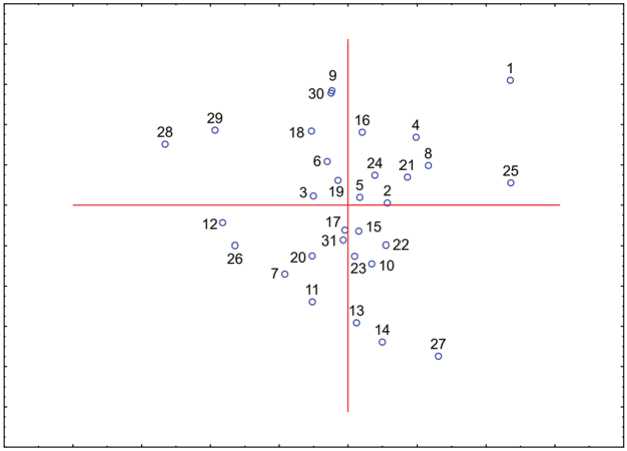

Первоначально было проведено сопоставление изучаемой серии с другими тагарскими группами из отдельных могильников. Результат сопоставления мужских серий представлен на рис.1.

Первая и третья главные компоненты (ГК) описывают ок. 31 % изменчивости. Исходя из нагрузок на первую ГК (18,52 %), представленных в таблице 2, она делит группы с большими и малыми значениями следующего сочетания признаков: длина основания черепа, верхняя высота лица, высота носа, размеры переносья от дакриона, симо-тическая ширина, зигомаксиллярный угол. Третья ГК (12,33 %) дифференцирует серии с крупным переносьем на симотическом и дакриальном уровнях и сильным выступанием носа (положительное поле) от групп с крупными орбитами и уплощен-но стью на назомалярном уровне (отрицательное поле) (табл. 2).

Серия из Станции Казановской-1 расположилась в области положительных координат обеих компонент (рис. 1). Там также находятся группы из могильников Гришкин Лог I, Барсучиха I, V, VI и VII, Сарагаш, Кичик-Кюзюр I (поздний этап), Самохвал, Туран I (подгорновский этап), Туран III, Тепсей IX. Но изучаемая серия демонстрирует значительное обособление от других групп.

С целью выявления различий исследуемой серии с тагарскими локальными группами, оказавшимися в одном поле с ней, проведен дисперсионный анализ на основе индивидуальных данных, а также взят в рассмотрение показатель нормальности распределения – критерий Шапиро – Уилка (табл. 3).

Несмотря на то, что в анализ были взяты только группы с нормальным распределением данных, при анализе индивидуальных данных всех вместе групп нормальность нарушается (критерий Шапи-

-6

as

-2

-3

-4

-5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

ГК 1:18,52 %

-

1 - Станция Казаковская-1

-

2 - Гришкин Лог I

-

3 - Черновая I и IV

-

4 - Барсучиха I, V. VI и VII

-

5 - Сарагаш

-

6 - Копьево

-

7 - Кичик-Кюзюр I (подгорновский этап)

-

8 - Кичик-Кюзюр I (биджинский и сарагашенский этапы)

-

9 - Улуг-Кюзюр I

-

10 - Саргов улус (поздние)

-

11 - Малые Копены III

-

12 - Средне-Абаканская группа

-

13 - Кызыл-Куль

-

14 - Нижне-Абаканская группа

-

15 - Откнин упус

-

16 - Самохвал

-

17 -Федоров улус

-

18 - Каменка I

-

19 - Сыда

-

20 - Усть-Сыда

-

21 - Туран I (подгорновский этап)

-

22 - Туран I (сарагашенский этап)

23-Туран II

-

24 - Туран III

25 - Тепсей IX

26 - Татарский остров (без кургана 42)

27 - Татарский остров (курган 42)

28 - Усть-Тесь

29 - Кочертино

30 - Восточно-Минусинская группа (ранний период)

31 - Восточно-Минусинская группа (поздний период)

Рис. 1 . Распределение тагарских серий в составе первой и третьей главных компонент. Мужчины.

Таблица 2. Статистические нагрузки на признаки в составе первой и третьей главных компонент.

Мужчины

|

№ признака |

ГК 1 |

ГК 3 |

№ признака |

ГК 1 |

ГК 3 |

|

1 |

0,24 |

–0,01 |

55 |

0,61 |

0,03 |

|

8 |

0,18 |

–0,12 |

54/55 |

–0,14 |

–0,16 |

|

8/1 |

–0,05 |

–0,06 |

DS |

0,58 |

0,33 |

|

17 |

0,45 |

0,34 |

DC |

0,82 |

–0,25 |

|

5 |

0,66 |

0,39 |

DS/DC |

–0,32 |

0,51 |

|

9 |

0,32 |

–0,16 |

SS |

0,39 |

0,56 |

|

40 |

0,45 |

0,24 |

SC |

0,79 |

–0,05 |

|

45 |

0,29 |

0,04 |

SS/SC |

–0,36 |

0,68 |

|

48 |

0,61 |

–0,06 |

32 |

–0,35 |

–0,44 |

|

51а |

–0,02 |

0,34 |

77 |

0,10 |

–0,56 |

|

52 |

0,23 |

–0,44 |

zm |

0,66 |

–0,14 |

|

52/51а |

0,15 |

–0,65 |

72 |

–0,44 |

–0,05 |

|

54 |

0,29 |

–0,18 |

75(1) |

0,00 |

0,56 |

Таблица 3 . Результаты дисперсионного анализа индивидуальных данных мужских серий

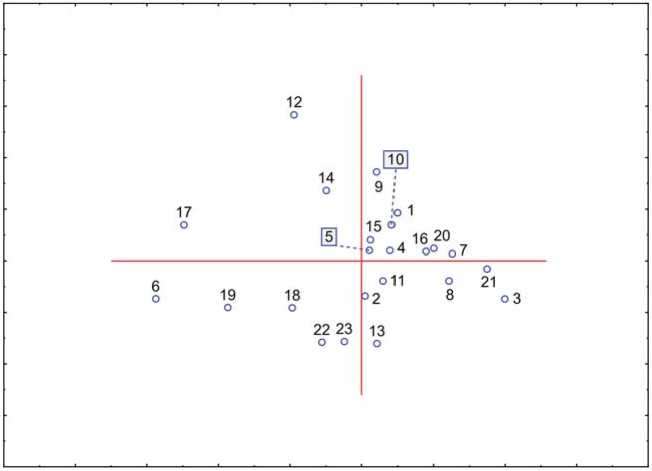

Сопоставление женских серий продемонстрировало следующие результаты (рис. 2). Первая и вторая главные компоненты (ГК) описывают около 41 % процента общей изменчивости. Исходя из нагрузок (табл. 4), в составе первой ГК противо- поставляются черепа с большим продольным диаметром, длинным основанием, широким лбом, широким и высоким лицом, широкими и высокими орбитами (положительное поле) черепам с бра-хикранным мозговым отделом и уплощенностью на орбитальном уровне (отрицательное поле). По второй ГК мы видим противопоставление индивидов с массивными параметрами мозгового отдела, крупным переносьем и ортогнатным вертикальным профилем лица (положительное поле) индивидам с невысоким переносьем (отрицательное поле) (табл. 4).

Женская серия из могильника Станция Каза-новская-1 также расположилась в области положительных координат обеих компонент. В этом поле также находятся группы из могильников Подгорное озеро, Барсучиха I, VI и VII, Кичик-Кюзюр I (под-горновский этап), Саргов улус, Сыда, Усть-Сыда, Тепсей VIII. Стоит отметить, что женская серия из могильника Станция Казановская-1 более интегрирована в совокупность с другими тагарскими группами, чем мужская серия.

-8

-2

-6

-8

-6

-4

-2

О

ГК 1:23,14 %

-10

-

1 - Станция Казановская-1

-

2 - Гришкин Лог I

-

3 - Волчий Лог I

-

4 - Подгорное озеро

-

5 - Барсучиха I. VI и VII

-

6 - Сарагаш

-

7 - Кичик-Кюзюр I (подгорновский этап)

-

8 - Кичик-Кюзюр I (биджинский и сарагашенский этапы)

-

9 - Саргов улус (ранние)

-

10 - Саргов улус (поздние)

-

11 - Малые Копены III

-

12 - Самохвал

-

13 - Федоров улус

-

14 - Каменка I

-

15 - Сыда

-

16 - Усть-Сыда

-

17 - Туран I

18-Туран II

-

19 - Туран III

-

20 - Тепсей VIII

-

21 - Тепсей IX

22 - Усть-Тесь

23 - Восточно-Минусинская группа (поздний период)

Рис. 2 . Распределение тагарских серий в составе первых двух главных компонент. Женщины.

Таблица 4. Статистические нагрузки на признаки в составе первой и второй главных компонент.

Женщины

|

№ признака |

ГК 1 |

ГК 2 |

№ признака |

ГК 1 |

ГК 2 |

|

1 |

0,71 |

–0,24 |

55 |

0,76 |

0,46 |

|

8 |

–0,35 |

0,63 |

54/55 |

–0,26 |

–0,33 |

|

8/1 |

–0,73 |

0,55 |

DS |

0,23 |

0,40 |

|

17 |

0,03 |

0,15 |

DC |

0,12 |

–0,63 |

|

5 |

0,76 |

–0,13 |

DS/DC |

0,00 |

0,84 |

|

9 |

0,59 |

–0,20 |

SS |

0,30 |

0,46 |

|

40 |

0,30 |

–0,25 |

SC |

0,13 |

–0,58 |

|

45 |

0,51 |

0,39 |

SS/SC |

0,07 |

0,84 |

|

48 |

0,77 |

0,22 |

32 |

–0,17 |

0,43 |

|

51а |

0,89 |

0,21 |

77 |

–0,74 |

0,24 |

|

52 |

0,70 |

0,08 |

zm |

–0,01 |

0,06 |

|

52/51а |

–0,40 |

–0,15 |

72 |

0,20 |

0,64 |

|

54 |

0,27 |

–0,26 |

75(1) |

0,18 |

0,13 |

Таблица 5 . Результаты дисперсионного анализа индивидуальных данных женских серий

|

№ признака |

Критерий Шапиро – Уилка, р |

ANOVA, р |

№ признака |

Критерий Шапиро – Уилка, р |

ANOVA, р |

|

1 |

0,88 |

0,45 |

55 |

0,20 |

0,76 |

|

8 |

0,17 |

0,31 |

DS |

0,26 |

0,08 |

|

17 |

0,58 |

0,02 |

DC |

0,73 |

0,24 |

|

9 |

0,12 |

0,20 |

SS |

0,24 |

0,40 |

|

45 |

0,91 |

0,99 |

32 |

0,14 |

0,61 |

|

48 |

0,24 |

0,48 |

Zm |

0,01 |

0,00 |

|

51а |

0,34 |

0,36 |

72 |

0,72 |

0,36 |

|

54 |

0,10 |

0,19 |

75(1) |

0,33 |

0,75 |

Здесь также был проведен дисперсионный анализ (табл. 5) с привлечением только тех тагарских групп, которые расположились в одном поле с исследуемой серией. Следует отметить, что в анализ не были взяты данные по признакам высота орбиты, симотическая ширина и назомалярный угол, так как по ним было зафиксировано нарушение нормальности распределения у исследуемой группы (табл. 1).

Исходя из результатов дисперсионного анализа, основные различия групп фиксируются по признакам высотного диаметра черепа и зиго-мак-силлярного угла. Post-hoc тест Тьюки-HSD показал, что по высотному диаметру различаются исследуемая группа и серия из Подгорного озера с уровнем значимости р = 0,01. По значениям зи-го-максиллярного угла женская серия из Станции Казановской отличается от всех, взятых в сравнение тагарских групп: Подгорное озеро – р = 0,002, Барсучиха I, VI, VII – р = 0,007, Кичик-Кюзюр I – р = 0,01, Тепсей VIII – р = 0,0006. Нарушение нормальности распределения данных по зиго-максил-лярному углу фиксируется и критерием Шапиро – Уилка. Это связано с довольно монголоидной конфигурацией углов горизонтальной профилировки лица женщин из могильника Станция Ка-зановская-1, в то время как в других выбранных сериях его значение находится во вполне свойственном европеоидам пределах.

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, мужская серия в целом европеоидна, за исключением единичных черепов, в морфологии которых фиксируются некоторые монголоидные черты (по углам горизонтального профиля). При этом отчетливо сбалансированный монголоидный морфо-комплекс не выявляется. В женской серии сильнее проявляется монголоидная составляющая, но это также фиксируется только по углам горизонтальной профилировки, при этом угол выступания носа в серии достаточно большой. В целом, эта картина свойственна тагарским популяциям, и можно, вслед за А.Г. Козинцевым, лишь предположить, что это распределение стало следствием первичного смешения нескольких групп, а истоки появления монголоидного компонента на данный момент на столь незначительном по объему материале зафиксировать сложно. Можно лишь осторожно предположить, исходя из результатов одонтологического исследования [Кишкурно, 2021], что этот компонент может быть связан с за- падносибирскими лесостепными группами эпохи раннего железа.

Зафиксированное по данным одонтологии значительное отличие изучаемой группы от других тагарских популяций, не подтверждается в полной мере данными анализа краниологической коллекции. Несмотря на выявленные малочисленные различия при дисперсионном анализе, серия из Станции Казановской-1 вполне лаконично вписывается в поле с тагарскими группами. А их различия связаны скорее с локальной внутригрупповой дифференциацией, а также, возможно, с достаточно высокой вариабельностью значений некоторых признаков тагарских популяций в целом. При этом затруднительно выделить устойчивые комплексы признаков, по которым изучаемая серия отличалась бы от других тагарских локальных групп.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Новые данные по краниологии носителей подгорновского этапа татарской культуры Хакасии

- Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1966. - 251 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Богданов Е.С., Солод Ю.А., Захарова И.П., Выборнов А.В. Исследование курганного могильника Станция Казановская-1 в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. -Т. 26. - С. 861-868.

- Кишкурно М.С. Одонтоскопическая характеристика серии тагарской культуры из курганного могильника Станция Казановская-1 // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. -Т. 27. - С. 459-467.

- Козинцев А.Г. Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры. - СПб.: Наука, 1977. - 144 с.

- Meindl R.S., Lovejoy C.O. Ectoocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age based on the lateral-anterior sutures // Am. J. of Phys. Anthrop. -1985. - Vol. 68, iss. 1. - P. 57-66.

- Scott E.C. Dental Wear Scoring Technique // Am. J. of Phys. Anthrop. - 1979. - Vol. 51. - P. 214-217.