Новые данные по палеомагнитной хронологии Ахштырской пещерной стоянки

Автор: Кулаков С.А., Поспелова Г.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены недавно полученные новые данные о палеомагнитном анализе культурных месторождений в районе Ахштырской пещеры (Адлерский район, Сочи). 18 образцов из верхней части слоев 4/1, 3/2 и нижней части слоя 3/1 показывают отрицательную намагниченность, что, по-видимому, свидетельствует о наличии геомагнитного отклонения Каргаполово-Лашам, датируемого 45-39 тыс. АД. Все литологические ассоциации содержат единую среднюю палеолитическую индустрию (некогда называемую верхним слоем Мустье), культурно отличную от средней палеолитической промышленности, присутствующей в нижней части пещерных отложений.

Средний палеолит кавказа, палеомагнитный анализ пещерных отложений, геомагнитный экскурс каргаполово-лашамп

Короткий адрес: https://sciup.org/14328500

IDR: 14328500

Текст научной статьи Новые данные по палеомагнитной хронологии Ахштырской пещерной стоянки

Таблица 1. Ахштырская пещерная стоянка. Палеомагнитные первичные направления естественной остаточной намагниченности и положение виртуальных геомагнитных полюсов

|

№ п/п |

№ слоя |

№ образца |

D |

I |

a95 |

Λ |

Φ |

A95 |

|

1 |

5/1 |

34/1 |

351.5 |

45.3 |

0.4 |

220.3 |

59.6 |

2.9 |

|

2 |

5/1 |

34/2 |

359.7 |

25.2 |

2.9 |

244.8 |

71.9 |

0.4 |

|

3 |

4/1 |

30/5 |

338.4 |

40.5 |

1.3 |

267.7 |

62.9 |

1.2 |

|

4 |

4/1 |

30/3 |

353.3 |

53.6 |

1.7 |

250.9 |

79.2 |

2.0 |

|

5 |

4/1 |

30/2 |

345.2 |

42.5 |

2.9 |

257.0 |

67.5 |

2.8 |

|

6 |

4/1 |

27/5 |

320.4 |

25.6 |

2.1 |

280.4 |

44.7 |

1.7 |

|

7 |

4/1 |

27/2 |

327.1 |

41.6 |

1.9 |

284.3 |

56.7 |

1.8 |

|

8 |

4/1 |

29/3 |

135.0 |

–64.5 |

4.6 |

150.7 |

–58.5 |

6.6 |

|

9 |

4/1 |

29/2 |

186.0 |

–56.0 |

3.0 |

4.7 |

–81.6 |

3.7 |

|

10 |

4/1 |

27/1 |

183.4 |

1.4 |

2.1 |

34.8 |

–45.6 |

1.5 |

|

11 |

4/1 |

26/5 |

176.8 |

45.9 |

2.7 |

42.7 |

–19.0 |

2.8 |

|

12 |

4/1 |

26/1 |

181.1 |

4.2 |

1.2 |

38.2 |

–44.3 |

0.8 |

|

13 |

3/2 |

25/3 |

157.7 |

44.4 |

5.2 |

60.6 |

–17.4 |

5.2 |

|

14 |

3/2 |

25/1 |

189.4 |

–2.6 |

3.9 |

25.9 |

–46.9 |

2.8 |

|

15 |

3/2 |

24/1 |

186.3 |

5.2 |

1.7 |

30.7 |

–43.4 |

1.2 |

|

16 |

3/2 |

23/2 |

173.2 |

–32.3 |

12.2 |

54.3 |

–63.3 |

10.3 |

|

17 |

3/2 |

23/1 |

181.1 |

1.2 |

3.0 |

38.1 |

–45.8 |

2.1 |

|

18 |

3/2 |

22/6 |

187.7 |

–14.7 |

2.2 |

26.9 |

–53.2 |

1.6 |

|

19 |

3/2 |

22/1 |

184.1 |

1.0 |

2.7 |

33.8 |

–45.7 |

1.9 |

|

20 |

3/2 |

21/3 |

182.4 |

1.8 |

0.4 |

36.3 |

–45.4 |

0.3 |

|

21 |

3/2 |

21/1 |

179.3 |

–1.1 |

0.6 |

40.7 |

–46.9 |

0.4 |

|

22 |

3/1 |

19/1 |

180.0 |

3.4 |

1.0 |

39.7 |

–44.7 |

0.7 |

|

23 |

3/1 |

18/2 |

224.1 |

3.0 |

3.2 |

346.2 |

–30.1 |

2.3 |

|

24 |

3/1 |

18/5 |

180.2 |

1.5 |

1.4 |

39.4 |

–45.6 |

1.0 |

|

25 |

3/1 |

18/3 |

147.6 |

–44.6 |

1.3 |

106.9 |

–58.6 |

1.3 |

|

26 |

3/1 |

17/7 |

21.1 |

30.5 |

2.1 |

179.8 |

57.5 |

1.7 |

|

27 |

3/1 |

17/0 |

7.3 |

56.7 |

5.3 |

176.0 |

81.6 |

6.5 |

|

28 |

3/1 |

17/6 |

254.2 |

71.0 |

0.6 |

1.9 |

27.1 |

1.0 |

|

29 |

3/1 |

17/1 |

328.6 |

74.3 |

1.3 |

3.0 |

64.7 |

2.2 |

|

30 |

3/1 |

17/5 |

334.2 |

59.1 |

2.9 |

307.6 |

70.5 |

3.7 |

При работах 1999–2008 гг., как полевых, так и кабинетных, использовалась номенклатура литологических слоев, принятая в 1970-е гг. ( Векилова и др. , 1978). Наше современное представление о соотношении литологических подразделений, их культурная атрибуция у разных исследователей памятника, а также имеющиеся абсолютные датировки пещерных слоев изложены в табл. 2.

Таблица 2. Ахштырская пещерная стоянка. Сводная стратиграфия пещерных отложений

Согласно С. А. Несмеянову (1999. С. 321, 322) карстовая полость в правом борту р. Мзымта открылась в среднем плейстоцене, 150–200 тыс. л. н. Пещерные слои 9, 8 и 7 образовывались именно в этот момент, когда полость была еще пещерой-источником, что подтверждается также результатами геохимического анализа и археологической стерильностью этих отложений. На момент образования слоя 6/2 пещера стала доступной и, возможно, посещалась раннепалеолитическими людьми.

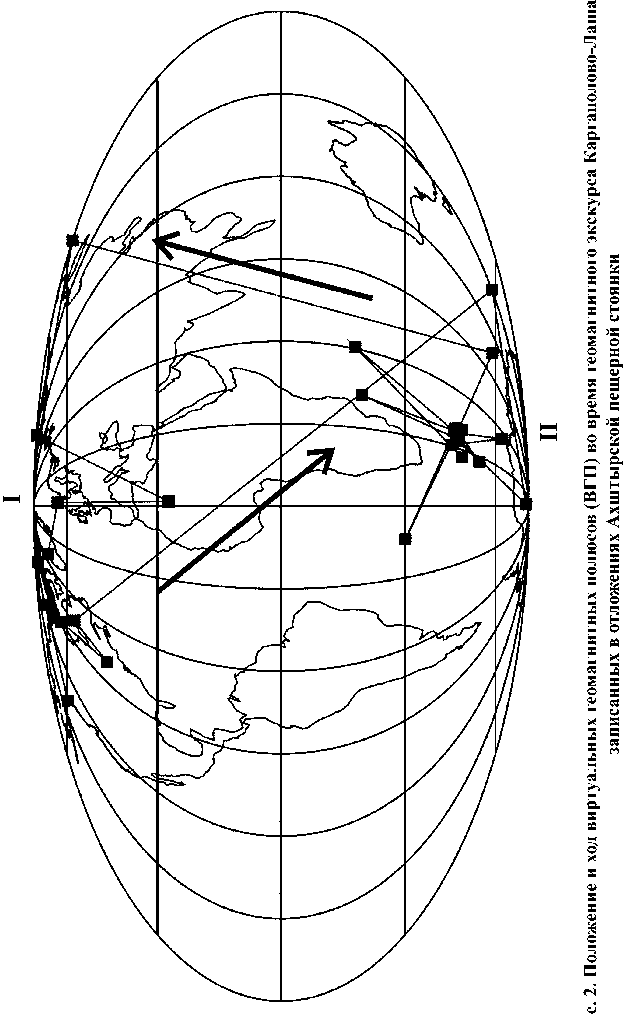

Бесспорный этап обитания в полости или очень частого посещения ее человеком фиксируется в литологических слоях 6/1, 5/2 и 5/1. Можно уверенно говорить о двух горизонтах концентрации артефактов в слоях 6/1 и 5/1 – двух уровнях активной жизнедеятельности человеческих коллективов в пещере, разделенных горизонтом редкого посещения полости людьми – слоем 5/2. Накопление всех трех культуросодержащих горизонтов происходило в условиях теплого влажного климата межледниковья, скорее всего микулинского, стадии 5e кислородно-изотопной шкалы. Для отложений из зоны контакта слоев 5/2 – 6/1 отмечено присутствие следов вулканического пепла. Комфортные условия низ-когорья, доступность пещеры, высота над рекой не более 10 м ( Несмеянов , 1999. Табл. 20.5) способствовали долговременному обитанию человеческих коллективов в полости. Литологические подразделения 6/1 и 5/1 можно рассматривать как остатки растащенных по глубине культурных слоев раннего – среднего палеолита с пластинчатой технологией расщепления камня, базирующейся на местном сырье, и изготовлением бифасов и уникальных двусторонних листовидных наконечников ( Кулаков , 2010). Два сохранившихся образца из слоя 5/1 намагничены прямо (табл. 1) и располагались вблизи северного полюса (рис. 2).

Целью данной публикации является изложение ярко выраженных палеомаг-нитных изменений на уровне слоев 4/1 и 3/2, поэтому авторы более подробно остановятся на характеристике четвертых и третьих литологических подразделений пещерных отложений. Характеристика слоев дается снизу вверх.

Слой 4/2 – суглинок буро-сизый, тяжелый до глины, плотный, но рассыпчатый. Слой залегал в виде большой линзы мощностью около 15 см. По данным геохимического анализа, отложения слоя 4/2 формировались при преобладании теплых и сухих климатических условий, в отложениях слоя фиксируются следы вулканического пепла. К сожалению, образцов из слоя для палеомагнитного анализа в 1999 г. не удалось получить.

В раскопе 1999–2008 гг. слой содержал богатую среднепалеолитическую коллекцию артефактов, но находки не имеют выраженного горизонта залегания и рассеяны по всей толще седимента. Следует отметить, что у всех предшествующих исследователей пещеры нет указаний на наличие находок в слое 4/2 или на его уровне. Технология расщепления индустрии – пластинчатая, базирующаяся также на местном сырье. В отличие от нижележащей, эта индустрия имеет ярко выраженные леваллуазские элементы (в частности, пуанты), в орудийном наборе полностью отсутствуют бифасиальные изделия. Последняя черта четко выделяется и послужила одним из основных поводов для разделения «мустьер-ских слоев» ( Замятнин , 1961; Векилова , 1967).

В раскопах Е. А. Векиловой и нашем, в отличие от раскопа С. Н. Замятни-на (рис. 1), прослежена непрерывность залегания артефактов в средней пачке

(стрелками показан предполагаемый ход ВГП от прямой полярности к обратной и от обратной к прямой)

I – расположение прямо намагниченных образцов (плюс): номера 1–7 (слои 5/1 и низы 4/1), номера 26–30 (верхи слоя 3/1); II – расположение обратно намагниченных образцов (минус), номера 8–25 (слой 4/1 «верхи», слой 3/2 и низы 3/1)

отложений (слои 5/2–3/2), свидетельствующая как бы о постоянном заселении/ посещении пещеры. Как же тогда объяснить индустриальные различия? Нам представляется, что перерывы в осадконакоплении пещерных отложений все же были. Залегание слоя 4/2 в виде прерывающихся линз в коридоре полости и невозможность его самостоятельного выделения в главной входной арке (в раскопе С. Н. Замятнина) демонстрируют период (возможно, кратковременный) сильного обводнения – в пещере стояли лужи и маленькие озера. Затем на еще сильно влажную поверхность слоя 4/2 пришли носители среднепалеолитической индустрии, но с другими традициями, без двусторонних форм. Остатки жизнедеятельности этих коллективов приняли участие в формировании слоев 4/1–3/2–3/1 пещерных отложений.

Слой 4/1 – суглинок буро-сизый средний, рассыпчатый, однородный, мощностью более 10 см. В слое практически полностью отсутствуют известняковый щебень и хрящ, но много мелких, средних, реже крупных, глыб известняка. И щебенка, и глыбы имеют оглаженную, мягкую, мыльную поверхность. По данным геохимического анализа, отложения слоя 4/1 формировались при преобладании достаточно теплых и сухих климатических условий. 5 палеомаг-нитных образцов из нижней части слоя, имеющие прямую намагниченность (табл. 1), располагаются возле северного полюса Земли (рис. 2). А 5 образцов из вышележащей части слоя 4/1 имеют уже обратную намагниченность (табл. 1) и уходят в сторону южного полюса – наблюдается запись геомагнитного экскурса (рис. 2).

Слой 4/1 содержит находки среднепалеолитических артефактов и фауны. По С. Н. Замятнину, это «стерильный слой» ( Замятнин , 1940; 1961), а согласно Е. А. Векиловой, слой 4/1 «содержит обильные остатки 2-го мустьерского слоя» ( Векилова , 1967; Векилова и др. , 1978). Данные наших раскопок полностью согласуются с выводами Е. А. Векиловой, и представляется, что оба четвертых слоя свидетельствуют о заселении и обитании в пещере среднепалеолитических коллективов с одной культурной традицией.

Слой 3/2 – глина коричневато-желтая, легкая, однородная. Известнякового щебня крупного и мелкого размера в слое мало, мелкий щебень и хрящ практически отсутствуют, с другой стороны, встречено довольно много средних и крупных глыб известняка. Щебень и глыбы имеют оглаженную, мягкую, мыльную поверхность. Слой 3/2 в раскопе 01 залегал в виде линзы возле южной стены пещеры. По данным геохимического анализа, отложения слоя 3/2 формировались под влиянием периодических потоков и инфильтрационных вод, проникающих внутрь пещеры по трещинам и карстовым каналам с поверхности и образующих небольшие застойные водоемы, при этом в достаточно прохладных и сухих климатических условиях. В отложениях зафиксированы следы вулканического пепла, отмечены повышенные содержания элементов, связанных с вулканической деятельностью. Все 9 палеомагнитных образцов из слоя 3/2 имеют отрицательную намагниченность (табл. 1) и располагаются вблизи южного полюса Земли (рис. 2), т. е. этот культуросодержащий литологический уровень полностью формировался в условиях инверсии магнитного поля – геомагнитного экскурса.

Слой содержит артефакты среднепалеолитического облика и фаунистические остатки. Слой 3/2 – «верхний мустьерский слой», по С. Н. Замятнину (1961), и «2-й мустьерский слой», по Е. А. Векиловой ( Векилова и др. , 1978), – в раскопе 1999–2008 гг. дал не столь обильные артефакты, как слои 4/1–4/2. Можно предположить, что полость посещалась и использовалась носителями второй культурной традиции достаточно кратковременно, не столь комфортные климатические условия, как ранее, способствовали этому.

Слой 3/1 – суглинок темно-буро-коричневый, легкий, рассыпчатый, много известнякового щебня, среди которого преобладает средний и крупный, с оглаженной поверхностью, известняковый хрящ практически отсутствует, мощность слоя более 35 см. По данным геохимического анализа, отложения слоя 3/1 формировались в прохладных и сухих климатических условиях. 4 палеомагнитных образца из нижней части слоя 3/1 имеют отрицательную намагниченность (табл. 1) и располагаются также вблизи южного полюса Земли (рис. 2) – геомагнитный экскурс продолжается. 5 палеомагнитных образцов из вышележащей толщи слоя 3/1 имеют уже положительную намагниченность (табл. 1) и возвращаются к северному полюсу Земли (рис. 2) – геомагнитный экскурс завершился.

Для слоя 3/5 имеется абсолютная датировка – 35 000 ± 2000 л. н. «по урану и торию из сталактитов» ( Чердынцев и др. , 1965а; 1965б) для верхов «верхнего мус-тьерского слоя», к сожалению, более точных привязок места получения образцов для датирования не указано ( Векилова , 1967; Векилова, Грищенко , 1972).

Артефактов в слое 3/1 было немного, основную массу находок составляла фауна – кости пещерного медведя. Е. А. Векилова выделила слой 3/1 как «1-й мустьерский слой» ( Векилова и др. , 1978).

На наш взгляд, археологический материал слоя 3/1 является смешанным, содержащим находки среднего и верхнего палеолита, а также материалы, возможно, мезолита и неолита и даже артефакты энеолита ( Кулаков , 2005).

Итак, новые данные палеомагнитного анализа убедительно свидетельствуют о том, что в литологических слоях 4/1–3/2–3/1 Ахштырской пещерной стоянки зафиксирован геомагнитный экскурс. Сухие и холодные условия отмечены для слоев 3/2 и «низов» 3/1. Присутствие пепла в слое 3/2, которое связывается с извержением вулкана Казбек на Кавказе около ~ 39 000 л. н. и дата 35 000 л. н. для слоя 3/1 убедительно свидетельствуют в пользу определения зафиксированного геомагнитного экскурса как экскурса Каргаполово-Лашамп, происходившего в течение 6000 лет, во временном интервале ~ 45000 л. н. – ~ 39000 л. н. Этот экскурс, как и другие экскурсы в хроне Брюнес, представляет собой не региональное, а глобальное явление. На лавовых потоках Лашамп и Олби во Франции направление геомагнитного экскурса было полностью обратным, даже предполагали, что это не запись экскурса, а самообращение намагниченности в лавовых породах. Экскурс Каргаполово-Лашамп, записанный в разрезе Каргаполово (Западная Сибирь) и в разрезе-дудке Янгиюль (Узбекистан) показал почти полное обращение геомагнитного поля. Этот экскурс наблюдался на фоне минимума напряженности геомагнитного поля, составляющего ~ 0,25–0,3 напряженности современного геомагнитного поля. Основная часть экскурса Каргаполово-Ла-шамп проходила в период потепления климата, а начало и завершение экскурса приурочены к периодам увлажнения и похолодания. Весьма важным фактом, обнаруженным недавно, является наличие вулканического пепла в начальной стадии экскурса и на завершающем его этапе.

В отложениях Ахштырской пещеры вулканический пепел обнаружен в слое 3/2. Пепел найден также в разрезах верхнепалеолитических стоянок в селах Костёнки и Борщево (Воронежская обл.) и в отложениях Мезмайской пещеры (Северный Кавказ), содержащих средний палеолит. Самое крупное извержение в Европе за последние 100 000 лет произошло в районе Флегрейских полей под Неаполем ~ 39 000 л. н. Пепел этого извержения был донесен до берегов Волги. Установлено, что экскурс Каргаполово-Лашамп прослежен в разрезах Костёнок и Борщево ниже линз вулканического пепла. Такая же последовательность прослеживается и в литологии Ахштырской пещерной стоянки. «Верхи» слоя 4/1 с отрицательными показателями дают начало экскурса Каргаполово-Лашамп. Весь слой 3/2, включающий вулканический пепел, формируется во время этого экскурса. «Низы» слоя 3/1, перекрывающиеся датой 35 000 л. н., демонстрируют завершение экскурса. Следовательно, новые палеомагнитные данные позволяют определить возраст «верхов» слоя 4/1, где начался геомагнитный экскурс Каргаполово-Лашамп, в 45 000 л. н., а «низов» слоя 3/1, когда завершился геомагнитный экскурс, – в 39 000 л. н.

Таким образом, новые данные позволяют уверенно помещать верхнюю среднепалеолитическую индустрию («верхний мустьерский слой») в поздний плейстоцен и располагать ее в хронологическом диапазоне 45 000–39 000 л. н.

Такой пока представляется картина использования Ахштырской пещерной стоянки первобытными коллективами в конце среднего палеолита; она, конечно, не бесспорна и будет дополняться и уточняться данными других методов исследования.

Список литературы Новые данные по палеомагнитной хронологии Ахштырской пещерной стоянки

- Векилова Е. А., 1967. Краткие итоги раскопок Ахштырской пещеры в 1961-1965 гг.//КСИА. Вып. 111.

- Векилова Е. А., Гричук В. П., Губонина З. П., Ермолова А. М., Зубов А. А, Муратов В. М., Фриденберг Э. О., 1978. Ахштырская пещера//Археология и палеогеография раннего палеолита Крыма и Кавказа: Путеводитель совместного советско-французского полевого семинара. М.

- Векилова Е. А., Грищенко М. Н., 1972. Результаты исследования Ахштырской пещеры в 19611965 гг.//Палеолит и неолит. Т. VII. Л. (МИА. № 185.)

- Замятнин С. Н., 1940. Навалишенская и Ахштырская пещеры на Черноморском побережье Кавказа//БКИЧП. № 6-7.

- Замятнин С. Н., 1961. Палеолитические местонахождения восточного побережья Черного моря//Очерки по палеолиту. М.; Л.

- Кулаков С. А., 2000. Некоторые новые данные к изучению Ахштырской пещерной стоянки (Северо-Западный Кавказ)//Археологические вести. № 7. СПб.

- Кулаков С. А., 2005. Новые данные по стратиграфии и хронологии Ахштырской пещерной стоянки (Северо-Западный Кавказ)//Четвертая Кубанская археологическая конференция: Тез. и докл. Краснодар.

- Кулаков С. А., 2010. Об одной уникальной черте среднего палеолита Северо-Западного Кавказа//Карабах в каменном веке: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию открытия палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане. Баку.

- Кулаков С. А, Барышников Г. Ф, Кулькова М. А, Сапелко Т. В., 2008. Ахштырская пещерная стоянка (некоторые предварительные результаты исследования)//Пятая Кубанская археологическая конференция: Мат-лы. Краснодар.

- Кулаков С. А., Барышников Г. Ф., Левковская Г. М., 2007. Некоторые результаты нового изучения Ахштырской пещерной стоянки (Западный Кавказ)//Кавказ и первоначальное заселение человеком Старого Света. СПб.

- Кулькова М. А., Шаврина К. Ф., 2008. Некоторые аспекты палеоэкологии Ахштырской пещеры//Геология, геоэкология, эволюционная география. VIII. СПб.

- Несмеянов С. А., 1999. Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного палеолита (на примере Западного Кавказа). М.

- Паничкина М. З., Векилова Е. А., 1962. Исследование Ахштырской пещеры в 1961 г.//КСИА. Вып. 92.

- Поспелова Г. А., Казилко-Ховмонл М., Круль Е., Кручеек Я., Кулаков С. А., Левковская Г. М., 2004. Направление геомагнитного поля и палеоклиматическая запись в отложениях Ахштырской палеолитической стоянки (Северный Кавказ)//Мат-лы Междунар. симпозиума «Палеомагнетизм и магнетизм горных пород. Теория. Практика. Эксперимент». Казань.

- Чердынцев В. В., Алексеев В. А., Кинд Н. В., Форова В. С., Завельский Ф. О., Сулержицкий Л. Д., Чурикова И. В., 1965а. Радиоуглеродные даты лаборатории Геологического института (ГИН) АН СССР//Геохимия. № 12. М.

- Чердынцев В. В., Казачевский И. В., Кузьмина Е. А., 1965б. Возраст плейстоценовых карбонатных формаций по изотопам урана и тория//Геохимия. № 9. М.

- Baryshnikov G., 1998. Cave bears from the Paleolithic of the Greater Caucasus//Quaternary Paleozoology in the Northern Hemisphere. Springfield.

- Baryshnikov G., 2000. Late Pleistocene cave bear (Ursus deningeri kudaransis) from the Akhstyrskaya Cave in the Caucasus (Russia)//Beitr. Paläont. № 25. Wien.

- Pospelova G. A., Krol E., Levkovskaya G. M., Kruczyk J., Kadzialko-Hofmokl M., Kulakov S. A., 2007. Magnetic, paleomagnetic and palynologic studies of Paleolithic depositions of the Akhshtyrskaya cave (Russia)//Acta Geophysica. Vol. 55. № 4. Versita.