Новые данные по среднему палеолиту восточной адриатики: древнейший эпизод заселения стоянки Биоче в Черногории

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Булатович Л., Павленок К.К., Ульянов В.А., Козликин М.Б., Кандыба А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые результаты исследования каменного века на территории Восточной Адриатики. Благодаря работам совместной российско-черногорской экспедиции по изучению плейстоценовой толщи под скальным навесом Биоче в Черногории впервые были получены археологические материалы среднего палеолита из ненарушенных отложений нижней части (слои 4 и 3) разреза стоянки. Рассматриваются технологии первичного расщепления и типологический состав орудийного набора в каменной индустрии этих слоев. Для получения заготовок использовались максимально простые схемы параллельного, ортогонального и центростремительного раскалывания, имеются свидетельства использования леваллуазской техники. Среди заготовок преобладают мелкие короткие массивные отщепы, прямые в профиле. Основу орудийного набора составляют одно- и двулезвийные скребла. Присутствуют единичные атипичные скребки, шиповидные, зубчато-выемчатые орудия и отщепы с нерегулярной ретушью. Установлено, что по технико-типологическим показателям к индустрии слоев 4 и 3 стоянки Биоче наиболее близки археологические материалы слоев XXII-XVIII стоянки Црвена Стена, которые накапливались на протяжении морских изотопных стадий 5c-b. Эти комплексы характеризуются использованием леваллуазских и радиальных/дисковидных ядрищ. Среди сколов имеются немногочисленные удлиненные заготовки. В орудийном наборе преобладают скребла и ножи с обушком. На основе полученных результатов впервые доказана культурно-хронологическая вариабельность палеолитических комплексов стоянки Биоче, что позволяет использовать материалы этого памятника в качестве опорных при реконструкциях культурно-исторических процессов в среднем палеолите региона.

Восточная адриатика, плейстоцен, средний палеолит, скальный навес биоче, стратиграфия, каменная индустрия, хронологическая атрибуция

Короткий адрес: https://sciup.org/145145794

IDR: 145145794 | УДК: 903.32 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.003-014

Текст научной статьи Новые данные по среднему палеолиту восточной адриатики: древнейший эпизод заселения стоянки Биоче в Черногории

Балканский регион, занимающий стратегическое положение на транзитной территории между Европой и Ближним Востоком, играет ключевую роль в изучении среднего палеолита европейского континента. На западе, юге и востоке он имеет водные границы (Адриатическое, Ионическое и Черное моря). Его северная граница определяется по-разному – в зависимости от того, какие используются критерии (географические или территориально-административные). В работах последних лет эта граница чаще проводится по рекам Драва, Сава и Дунай [Reed, Kryštufek, Warren, 2004; Dogandžić, McPherron, Mihailović, 2014]. Балканы характеризует значительное физико-географическое разнообразие. На полуострове доминируют расчлененные ландшафты, приуроченные главным образом к долинам крупных рек и предгорьям. Будучи наиболее ресурсоемкими, подобные ландшафты представляли больший интерес для палеолитических групп населения [Степанчук, Сапожников, 2010]. Согласно по следним исследованиям, Балканы могли быть своеобразным рефугиумом для растительных, животных, а значит и человеческих сообществ в периоды глобальных похолоданий в эпоху плейстоцена [Dogandžić, McPherron, Mihailović, 2014]. Эта территория с ресурсоемкими ландшафтами и условиями рефугиума, которая, возможно, использовалась человеком и животными как миграционный коридор, является одной из наиболее перспективных для получения новых данных по каменному веку Евразии.

Балканский регион может быть условно разделен на три основные зоны, значительно различающиеся по палеоэкологическим характеристикам: побережье Адриатического и Ионического морей, горные хребты (Динарское нагорье, Далматинские горы, Карпа- ты, Родопы, Пинд) и понижения на севере, которые относятся к общей палеоэкологической зоне с низменностями нижнего Дуная и Черного моря [Furlan, 1977]. Здесь открыты такие памятники эпохи палеолита, как Бачо-Киро, Темната, Козарника (Болгария), Аспрохалико, Клиссура (Греция), Крапина, Виндийя (Хорватия). В силу разных причин, в т.ч. политического характера, прибрежную зону Балкан нельзя считать хорошо изученной с точки зрения археологии каменного века. Долгое время, после масштабных раскопок стоянки Црвена Стена (Черногория) в 1950–1970-е гг., она не привлекала внимания широкого круга исследователей, и поэтому проблемы палеолита данного региона не были полностью включены в центрально-европейскую проблематику [Црвена Стиjена, 1975]. Между тем ландшафтные и климатические условия способствовали формированию здесь самобытных, географически узко локализованных, проявлений материальной культуры. Зона побережья отделена от внутренних районов полуострова Далматинским горным массивом и Динарским нагорьем, которые были естественными преградами, затруднявшими культурные контакты древнейшего населения [Karavanić, 2007]. В этих условиях обитатели прибрежной зоны вырабатывали специфические адаптационные стратегии, нашедшие отражение в материальной культуре. Это определяет важность данной территории Балкан для изучения культур среднего палеолита юго-восточной части Европы и евразийского континента в целом.

Все памятники среднего палеолита Восточной Адриатики содержат материальные остатки трудовой деятельности неандертальцев. Исчезновение неандертальского населения в регионе, согласно материалам стоянки Црвена Стена [Morley, Woodward, 2011], можно связывать, скорее всего, с кампанским игнимбрито- вым извержением (ок. 40 тыс. л.н.). Наиболее раннее свидетельство присутствия человека современного физического облика на рассматриваемой территории – ориньякская стоянка Шандалья-2 в Истрии (Хорватия), для которой самыми древними являются даты в пределах 32 тыс. л.н. [Караванич, Смит, 2013]. Таким образом, по опубликованным антропологическим данным, перерыв между эпизодами присутствия в регионе популяций неандертальцев и современных людей составляет более 5 тыс. лет. Вместе с тем на протяженном участке побережья от стоянки Клиссура-1 на п-ове Пелопоннес в Южной Греции до стоянки Фумане в Северной Италии не зафиксировано переходных комплексов [Мihailović, Mihailović, Lopičić, 2011; Dogandžić, McPherron, Mihailović, 2014] и ни одна из известных индустрий среднего палеолита не имеет признаков, позволяющих предположить формирование традиций верхнего палеолита на местной основе.

В последнее десятилетие интенсивность исследований в регионе заметно возросла, в частности, благодаря изысканиям российских археологов на территории Черногории [Деревянко, Булатович, Цыбанков и др., 2010; Деревянко, Булатович, Бако-вич, Цыбанков и др., 2011; Деревянко, Булатович, Ба-кович, Агаджанян и др., 2012; Деревянко, Булатович, Павленок и др., 2014; Деревянко, Павленок, Кандыба и др., 2014; Деревянко, Павленок, Кандыба, 2015; Деревянко, Булатович, Ульянов и др., 2015]. Основное внимание российско-черногорской экспедиции было сосредоточено на исследовании стоянки Биоче, которая по праву может быть отнесена к числу наиболее информативных объектов региона [Деревянко, Пав-ленок, Кандыба, 2014; Деревянко, Павленок, Кандыба и др., 2014]. Памятник известен с 1980-х гг., на нем проводились эпизодические раскопки [Đuričić, 2006]. На новом этапе исследования были обнаружены артефакты в считавшейся ранее стерильной нижней пачке отложений (слои 3 и 4) и сформировался новый взгляд на стратиграфическую ситуацию объекта, а также динамику изменения его материальных комплексов.

Скальный навес Биоче: расположение, история исследований

Деревня Биоче, давшая наименование памятнику, расположена в небольшой, окруженной горами долине в месте слияния рек Морача и Мала Река (рис. 1). Сам скальный навес расположен по левому борту долины Морачи у основания известнякового массива, на высоте ок. 40 м над современным урезом реки (рис. 2) [Деревянко, Булатович, Цыбанков и др., 2010].

Первая разведочная траншея на памятнике заложена в 1986 г., после чего стоянка периодически исследовалась до 1997 г. В результате этих работ на площа-

Рис. 1. Местоположение скального навеса Биоче.

Рис. 2. Скальный навес Биоче. Общий вид.

ди 18 м2 была вскрыта 4-метровая толща отложений, но скальное основание не было достигнуто.

Толща плейстоценовых отложений первым исследователем стоянки Л. Дуричич разделена на три се-

рии (I–III) [Đuričić, 2006]. Серия I с заметной долей гумуса содержала прослои золы и угля. В этих отложениях обнаружено основное количество археологического и остеологического материала. Серия II состояла из слоев глины и песка с многочисленными отдельностями известковой породы. Серия III включала слои глины, стерильные в археологическом отношении. Ранее вся каменная индустрия стоянки признавалась однотипной и соответствующей характеристикам региональной микромустьерской фации среднего палео-

|

10 |

|

|

11 |

|

|

LuJ |

12 |

|

-100 |

13 |

лита, существовавшей во время МИС 3. В индустрии доминируют продукты отщеповой леваллуазской техники, на которых изготавливались преимущественно мелкие скребла, мустьерские острия, рокклеты и атипичные скребки. Л. Дуричич отнесла индустрию Био-че к леваллуа-мустьерской фации.

В первый год работы российско-черногорской экспедиции, когда была произведена зачистка стенки старой траншеи, удалось установить, что значительная часть отложений стоянки подверглась сильным нарушениям, связанным с боевыми действиями времен Второй мировой войны [Деревянко, Булатович, Цы-банков и др., 2010]. Новый раскоп на стоянке разбит в глубине пространства под скальным навесом, где обнаружены ненарушенные культурные отложения. Они были вскрыты на всю мощность вплоть до скального основания.

Стратиграфическая и культурная последовательность

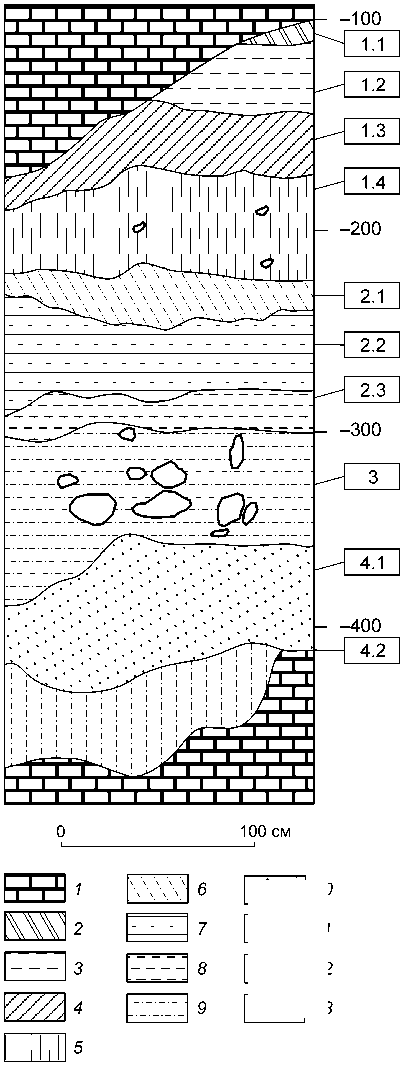

В результате работ 2010–2015 гг. в разрезе стоянки мощностью более 5 м были выделены четыре основных литологических подразделения (рис. 3) [Деревянко и др., 2015].

В слое 1 прослежены четыре подразделения (1.1–1.4). Они представлены средними и легкими суглинками разных оттенков (от красноватого до черного), которые в разной степени насыщены гумусом и щебнистым материалом. Согласно результатам предварительного радиоуглеродного датирования образцов кости и угля из слоев 1.2 и 1.4, накопление этих отложений происходило от 32 до 40 тыс. л.н. [Деревянко, Павленок, Кандыба, 2014].

В слое 1 обнаружена основная часть археологического материала (ок. 90 % от общего количества находок на стоянке). Среди нуклеусов наиболее много-

Рис. 3. Строение разреза плейстоценовых отложений стоянки Биоче.

1 – коренные известняки; 2 – суглинок средний, одресвяненный и опесчаненный, насыщенного коричневого цвета с красноватым оттенком; 3 – суглинок легкий, коричнево-черный, сильно гумусированный; 4 – щебнисто-дресвянистая толща с легкосуглинистым заполнителем, темно-коричневого цвета с красным оттенком; 5 – суглинок легкий, сильно гумусированный, насыщенного коричнево-черного цвета; 6 – горизонт мелкощебнисто-дресвянистой отмостки с супесчаным заполнителем порового типа; 7 – супеси и пески разнозернистые, сероцветные и серо-коричневые; 8 – супеси сероцветные, мелкозернистые, обогащенные в кровле мелко-щебнисто-дресвянистым материалом; 9 – суглинок тяжелый, красновато-коричневый, насыщенный сильно трещиноватыми дресвой и щебнем в верхней части; 10 – суглинки тяжелые, красно-коричневые; 11 – суглинки тяжелые красно-коричневые, плотные, пластичные, с включениями дресвы и мелкого щебня; 12 – номер слоя; 13 – нивелировочная отметка.

численны радиальные ядрища для получения мелких отщепов. К ним типологически близки ортогональные формы. Среди монофронтальных одноплощадочных нуклеусов преобладают продольные изделия, в т.ч. единичные ядрища с объемным фронтом. Встречаются простые формы торцовых нуклеусов с пробными сколами. Отличительной чертой материального комплекса слоя 1 является «микролитизм» орудийного набора: максимальные размеры большинства изделий не превышают 5 см. С учетом этой особенности комплекс Биоче атрибутирован как «микромустьерский». Доминирующей категорией орудий являются скребла, чаще одинарные продольные. Другую крупную категорию составляют атипичные скребки. Среди ножей, которые образуют третью по численности категорию, распространены однолезвийные продольные изделия. Остроконечные, а также комбинированные орудия немногочисленны.

Слой 2 разделен на три части (2.1–2.3). Заполнитель состоит в основном из сероцветных супесей и разнозернистых песков в верхней и средней частях слоя, приподошвенная часть сложена легкими суглинками.

В индустрии слоя наиболее широко представлены продукты использования радиальной техники расщепления. При этом имеются все типичные для индустрии слоя 1 формы, а также изделия, отражающие развитие иных технологий камнеобработки: серийно изготовленные пластины средних размеров и выполненные на их основе удлиненные остроконечники, а также тщательно ретушированные скребла и ножи.

Слои 3, 4.1 и 4.2, которые формируют нижнюю часть разреза, по всей видимости, соответствуют серии III толщи плейстоценовых отложений, согласно наблюдениям Л. Дуричич [Đuričić, 2006]. Отложения этой части разреза представлены тяжелыми красновато-коричневыми суглинками с разной насыщенностью обломочным материалом.

Стратиграфия отложений стоянки отражает длительный процесс осадконакопления. В основании разреза, очевидно, залегают древние внутрипещерные отложения (слой 4.2), сформировавшиеся в результате химического выветривания коренных известняков. Этот процесс мог происходить еще до вскрытия карстовой полости. Угловое несогласие между элементами залегания текстур слоя 4.2 и перекрывающими отложениями свидетельствует о седиментационном перерыве, предшествовавшем накоплению слоя 4.1. Присутствие линз алеврита в составе слоя 4.1 указывает на формирование осадка в условиях слабопроточного водоема с относительно устойчивым гидрологическим режимом. Слой 3 в генетическом отношении представляет собой осадок слоя 4.1, испытавший интенсивное механическое разрушение в сухом или слабо увлажненном состоянии грунта, которое сопровождалось существенным поступлением обломочного материала в субаэральных условиях. Столь резкое изменение обстановки связано, вероятно, со вскрытием карстовой полости. С этого момента ведущую роль в динамике формирования рыхлых отложений стали играть ландшафтно-климатические изменения.

Расположение археологического материала в отложениях свидетельствует о почти постоянном пребывании человека в гроте в период образования культурных слоев двух верхних пачек, что исключало накопление стерильных осадков. В результате последовательного наслоения остатков многочисленных визитов (слои 1 и 2) сформировались стратиграфически монотонные культурные слои-гиганты. В слоях 3 и 4.1 во «взвешенном» состоянии фиксируются редкие каменные изделия, не образующие выраженных горизонтов залегания. При этом материалы слоя 4.1 локализованы исключительно в его прикровельной части.

Анализ всего комплекса данных позволяет сделать вывод о том, что суглинистый заполнитель слоя 3 по составу аналогичен веществу слоя 4.1, но отличается от него выраженной комковатостью структуры, отсутствием линзовато-слоистой текстуры и насыщенностью обломочным материалом, который поступал со стен навеса. Формирование слоя 4.1 проходило преимущественно в слабо- или умеренно проточной субакваль-ной обстановке, типичной для закрытых карстовых полостей, которая сменилась субаэральными условиями, характерными для сухих (открытых, продуваемых) полостей. Наиболее вероятно, что после высыхания вну-трипещерных отложений (начало формирования слоя 3) пространство под навесом Биоче стало удобным для посещения и обитания палеолитического человека. С учетом этого артефакты из слоя 4.1 следует рассматривать как поступившие из слоя 3 в результате втаптывания.

Археологические материалы из слоев 3 и 4.1

Каменная индустрия из слоя 3 насчитывает 310 экз. (табл. 1). Почти 1/3 коллекции составляют отходы производства в виде обломков и чешуек. С учетом мелких отщепов, которые не использовались для изготовления орудий, на долю отходов приходится 68 % коллекции.

Нуклевидные изделия насчитывают 16 экз., в их числе 3 нуклевидных обломка и полностью истощенное ядрище. Типологически определимые нуклеусы (13 экз.) представляют несколько стратегий расщепления (табл. 2), среди которых сложно выделить преобладающую.

Три нуклеуса одноплощадочные, монофронталь-ные. У двух изделий площадка подготовлена несколькими глубокими поперечными сколами. С нее снимались средние отщепы овальной формы (рис. 4, 14, 18 ).

Таблица 1. Основные категории каменного инвентаря из слоев 3 и 4.1 стоянки Биоче

|

Продукты первичного расщепления |

Слой 3 |

Слой 4.1 |

||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

Нуклевидные формы |

16 |

5,2 |

4 |

11,8 |

|

В том числе: |

||||

|

нуклеусы |

13 |

4,2 |

3 |

8,8 |

|

нуклевидные обломки |

3 |

1,0 |

1 |

2,9 |

|

Первичные сколы |

6 |

1,9 |

1 |

2,9 |

|

В том числе: |

||||

|

крупные |

1 |

0,3 |

0 |

0,0 |

|

средние |

5 |

1,6 |

1 |

2,9 |

|

Вторичные сколы |

12 |

3,9 |

3 |

8,8 |

|

В том числе: |

||||

|

крупные |

1 |

0,3 |

1 |

2,9 |

|

средние |

8 |

2,6 |

2 |

5,9 |

|

мелкие |

3 |

1,0 |

0 |

0,0 |

|

Отщепы |

163 |

52,6 |

13 |

38,2 |

|

В том числе: |

||||

|

крупные |

5 |

1,6 |

0 |

0,0 |

|

средние |

41 |

13,2 |

2 |

5,9 |

|

мелкие |

117 |

37,7 |

11 |

32,4 |

|

Технические сколы |

4 |

1,3 |

0 |

0,0 |

|

В том числе: |

||||

|

продольно-краевые |

3 |

1,0 |

0 |

0,0 |

|

неопределимые |

1 |

0,3 |

0 |

0,0 |

|

Обломки |

73 |

23,5 |

3 |

8,8 |

|

Чешуйки |

21 |

6,8 |

8 |

23,5 |

|

Пластины целые |

4 |

1,3 |

0 |

0,0 |

|

Колотые гальки |

10 |

3,2 |

2 |

5,9 |

|

Колотый валун |

1 |

0,3 |

0 |

0,0 |

|

Всего |

310 |

100,0 |

34 |

100,0 |

Таблица 2. Нуклеусы из слоев 3 и 4.1 стоянки Биоче

|

Тип нуклеуса |

Слой 3 |

Слой 4.1 |

||

|

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

Продольный |

2 |

13 |

1 |

25 |

|

Поперечный |

1 |

6 |

– |

– |

|

Продольный смежный |

1 |

6 |

– |

– |

|

Бипродольный смежный |

1 |

6 |

– |

– |

|

Продольный альтернативный |

1 |

6 |

– |

– |

|

Ортогональный |

1 |

6 |

2 |

50 |

|

» двусторонний |

1 |

6 |

– |

– |

|

Леваллуазский для получения отщепов |

1 |

6 |

– |

– |

|

Радиальный |

2 |

13 |

– |

– |

|

Дисковидный |

1 |

6 |

– |

– |

|

Истощенный |

1 |

6 |

– |

– |

|

Нуклевидный обломок |

3 |

19 |

1 |

25 |

|

Всего |

16 |

100 |

4 |

100 |

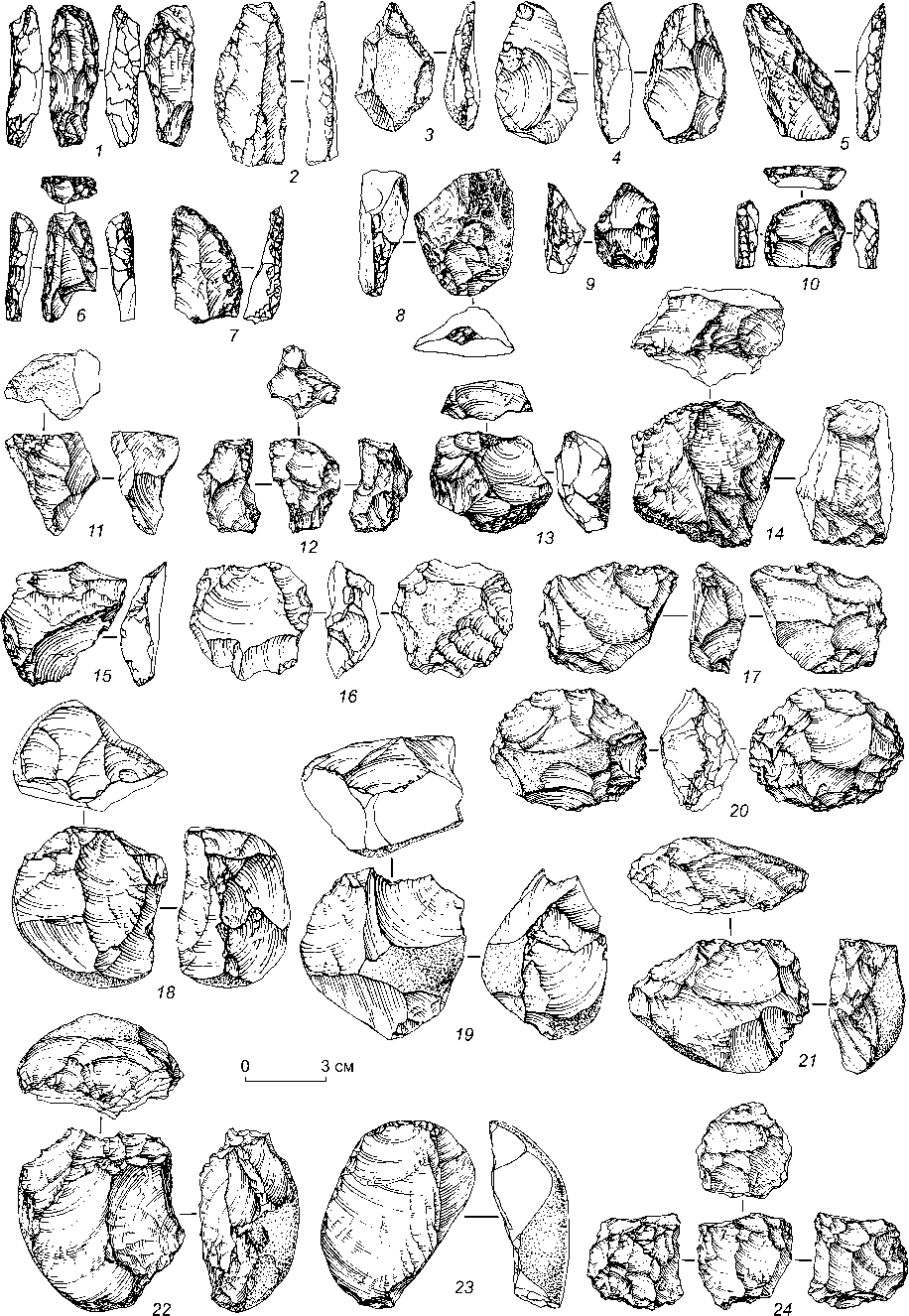

Рис. 4. Каменная индустрия слоев 3 и 4.1 стоянки Биоче.

На третьем изделии снятие нескольких крупных отще-пов было выполнено без предварительной подготовки ядрища (рис. 4, 23 ). Расщепление продольного ядри-ща для получения удлиненных сколов производилось с одной асимметрично выпуклой площадки по двум смежным сторонам (рис. 4, 24 ). Продольный альтернативный нуклеус имеет два противолежащих широких фронта с негативами укороченных сколов среднего и мелкого размера, которые были сколоты во встречных направлениях (рис. 4, 17 ). Бипродольный нуклеус несет негативы встречно ориентированных мелких снятий на смежных поверхностях (рис. 4, 12 ).

Два изделия отнесены к категории ортогональных. Снятие заготовок производилось по одному (рис. 4, 13 ) или двум смежным (рис. 4, 19 ) фронтам после переориентации ядрища ввиду образования дефектов на основном фронте.

Единственный в коллекции леваллуазский нуклеус выполнен на мелкой гальке (рис. 4, 16 ). С гладкой ударной площадки был снят крупный скол, удаливший основную часть фронта. По периметру сохранились негативы мелких оформляющих центростремительных снятий.

На одном радиальном нуклеусе сколы оформления ударной площадки занимают 3/4 периметра заготовки, на втором – 1/2 периметра. Фронт на обоих изделиях покрыт негативами мелких центростремительных сколов. Сходный центростремительный способ скалывания заготовок представлен двусторонним дисковидным нуклеусом (рис. 4, 20 ).

Набор технических сколов (см. табл. 1) состоит в основном из продуктов декортикации (первичные и вторичные сколы разных размеров). Преобладают средние отщепы. Три изделия определены как продольные краевые сколы.

В категорию сколов-заготовок входят преимущественно средние отщепы (3–5 см) – 41 экз. (см. табл. 1). Для этой категории характерна гладкая ударная площадка. Среди отщепов имеется серия изделий с грубо фасетированной ударной площадкой, которые можно считать свидетельствами использования техники ле-валлуа. К ним морфологически близки изделия с двугранной площадкой, которая встречается (не так часто) у отщепов и пластин. Редкие сколы с линейной/ точечной площадкой, видимо, следует рассматривать как случайные. Изделия с естественной площадкой ассоциируются только со сколами декортикации.

Огранка сколов в целом соответствует способам расщепления, которые представляют сопутствующие нуклеусы. Продольную огранку имеет 1/3 изделий. Вдвое меньше сколов с ортогональной огранкой. Снятия с гладкой радиальной или конвергентной огранкой менее представительны. Встречная огранка зафиксирована на одной пластине.

Половину орудийного набора составляют скребла различных типов (табл. 3). Однолезвийные скребла выполнены на отщепах в продольном варианте (рис. 4, 8 , 15 ). Они различаются по степени выпуклости лезвия, по наличию или отсутствию обушка, одно изделие выделяется расположением фасеток. На боль-

Таблица 3. Орудия из слоев 3 и 4.1 стоянки Биоче

Для двойных скребел характерны выпуклые лезвия (рис. 4, 1, 6 ). Два орудия обработаны дорсальной крутой и отвесной чешуйчатой захватывающей и распространенной крупнофасеточной ретушью, благодаря которой изделия приобрели овально-вытянутую форму и сходство с лимасами. На одном из орудий имеются следы нанесения серии мелких уплощающих сколов с продольного края на вентральную поверхность. Продольное прямое дорсальное скребло оформлено на пластине. Края обработаны многорядной отвесной средне- и мелкофасеточной захватывающей ретушью. Коллекция включает продольное прямо-выпуклое скребло, выполненное также на пластине (рис. 4, 2 ). У нее ретушь дорсальная, крутая, на одном крае краевая, на другом – захватывающая чешуйчатая.

Два скребла обработаны дорсальной крутой краевой чешуйчатой ретушью на 3/4 периметра. На продольном крае одного изделия имеется негатив крупного скола вентрального утончения (рис. 4, 4 ).

Продольный прямой дорсальный нож с естественным обушком выполнен на мелком массивном отще-пе. Лезвие приострено полукрутой среднемодифици-рующей крупнофасеточной захватывающей ретушью.

Атипичные боковые скребки (2 экз.) выполнены на отщепах (рис. 4, 9, 10 ). В одном случае прямое, в другом – выпуклое лезвие подготовлено дорсальной отвесной сильномодифицирующей средне- и мелкофасеточной краевой ретушью.

Изделия с шипом насчитывают 3 экз. Рабочий элемент расположен на дистальном крае (рис. 4, 3 ) или на углу между дистальным и продольным краями заготовки. Шип выделен с помощью глубоких дорсальных (2 экз.) или вентральных выемок.

Рабочий край зубчато-выемчатого орудия на среднем краевом сколе представлен серией неглубоких выемок, разделенных слегка выступающими зубцами.

В коллекцию входят отщепы с эпизодической дорсальной и вентральной ретушью, обломок с нерегулярной ретушью и фрагмент орудия.

В слое 4.1 обнаружены 30 артефактов, половина из которых – преимущественно мелкие отщепы. Треть коллекции составляют обломки и чешуйки. К числу информативно значимых изделий могут быть отнесены четыре нуклевидные формы (три нуклеуса и обломок), четыре скола декортикации и два средних отщепа.

Два ортогональных (рис. 4, 21, 22) и продольное (рис. 4, 11) ядрища отражают стратегии, которые пред- ставляет индустрия слоя 3. Характеристики площадок и огранок сколов также полностью соответствуют таковым в материалах вышележащего слоя, что подтверждает целесообразность интерпретации изделий из слоев 3 и 4.1 в рамках единого комплекса.

Орудийный набор насчитывает 3 экз. Одинарное продольное выпуклое скребло с естественным обушком выполнено на продольно-краевой пластине. Рабочий край орудия оформлен дорсальной многорядной крутой сильномодифицирующей средне- и мелкофасеточной захватывающей ретушью (рис. 4, 5 ). Двойное продольное выпуклое скребло на среднем отщепе листовидной формы обработано дорсальной крутой краевой разноразмерной ретушью (рис. 4, 7 ). Последнее изделие представляет собой скол среднего размера с непротяженными участками вентральной ретуши.

Краткая характеристика среднепалеолитических комплексов Черногории

На территории Черногории известны семь стоянок палеолитического времени, однако материалы среднего палеолита зафиксированы только на трех – Црвена Стена, Малышена Стена, Биоче. Основным источником информации об этой эпохе в регионе являются коллекции стоянки Црвена Стена [Црвена Стиjена, 1975; Bakovic еt al., 2008], которая расположена недалеко от границы Черногории с Боснией и Герцеговиной. Мощность рыхлых отложений памятника составляет более 20 м. Исследователями в разные годы были выделены 30 культурных слоев, включающих археологический материал от нижнего палеолита (пред-мустье) до бронзового века. К среднему палеолиту отнесены 20 слоев общей мощностью более 10 м.

Материалы из слоев XXXI–XXV Црвены Стены позволяют связывать начало среднего палеолита в регионе с МИС 6 или с более ранним периодом [Mihailović, 2014]. На протяжении МИС 6 (186–128 тыс. л.н.) для Балкан был характерен холодный и сухой климат [Tzedakis, Hooghiemstra, Palike, 2006]. Лесная растительность сохранялась лишь в небольших рефугиумах с до статочно влажным климатом и неэкстремальными колебаниями температур. Археологические коллекции памятника свидетельствуют об использовании в первичном расщеплении небрежно оформленных ядрищ, выполненных в технике леваллуа или центростремительного раскалывания. В орудийном наборе преобладают скребла, широко представлены зубчатые и выемчатые формы. Другие категории инструментария менее представительны. Как указывает Д. Михайлович, в этот период предистории Балканы, видимо, были только транзитным коридором, соединявшим Центральную и Северо-Западную Европу с Юго-Западной Азией [Mihailović, 2014].

Межледниковое время МИС 5e (128–118 тыс. л.н.) было самым теплым за последние 450 тыс. лет [Abrantes et al., 2012]. В Юго-Восточной Европе произрастал вечнозеленый лес с фисташками Pistacia и средиземноморским дубом Quércus ílex , присутствовали также вяз Ulmus и граб Carpinus . В последовательности отложений Црвены Стены к данному периоду относится слой XXIV мощностью почти 3 м, который состоит из ряда горизонтов золы и пепла, насыщенных костями и артефактами [Црвена Стиjена, 1975]. В первичном расщеплении преобладала техника леваллуа. Среди орудий этого слоя доминируют скребла, выполненные на леваллуазских заготовках и сколах типа Eclat débordant, а также сколы с ретушью [Mihailović, 2014].

Постепенное похолодание, начавшееся приблизительно 118 тыс. л.н., вызвало чередование холодных (МИС 5d, 5b) и теплых (МИС 5с, 5а) климатических фаз. Благоприятный климат теплых фаз, близкий к таковому МИС 5e, способствовал активному расселению неандертальских популяций в регионе. В холодные фазы, когда увеличивалась роль сосново-березовых и травянистых растительных сообществ [Tzedakis, Bennett, 2005], видимо, происходил демографический спад.

Археологическая коллекция уровня XXIII Црвены Стены (стадия МИС 5d) очень невыразительна.

К стадии МИС 5с относятся материалы слоев XXII–XX, которые свидетельствуют об использовании леваллуазских и радиальных/дисковидных ядрищ. При этом среди сколов присутствуют немногочисленные удлиненные заготовки. В орудийном наборе представлены преимущественно скребла. Среди них преобладают поперечные разновидности, некоторые из которых обработаны ретушью Кина. Из других типов орудий следует упомянуть мустьерские острия, ножи с обушком. Слой XXI содержал несколько атипичных скребков [Mihailović, 2014].

В слое XIX обнаружены только редкие неинформативные артефакты.

Со стадией МИС 5b связаны материалы слоя XVIII. По характеристикам каменная индустрия очень близка к индустриям слоев XXII–XX, при этом, по данным М. Бродара, в ней широко представлены зубчато-выемчатые орудия [Brodar, 1962].

К стадии МИС 5а относятся малочисленные материалы слоя XVII. Первичное расщепление характеризуют нуклеус леваллуа, комбинированное и бипро-дольное ядрища. В орудийном наборе слоя впервые доминируют не скребла, а зубчатые формы. Орудия других типов немногочисленны, среди них заслужи- вают внимания узкие пластины и острия с крутой ретушью вдоль продольного края.

Последующая стадия МИС 4 (75–58 тыс. л.н.) отмечена сильным похолоданием, которое сопровождалось господством в Центральной и Южной Европе степной растительности. Свидетельства деятельности человека в отложениях стоянки Црвена Стена этого периода (слой XVI) минимальны [Црвена Стиjена, 1975; Morley, Woodward, 2011], как и на всей территории Балкан [Mihailović, 2014].

Ситуация резко изменилась ок. 58 тыс. л.н. (стадия МИС 3): в связи с установлением более теплого и влажного климата распространение получила лесная растительность [Panagiotopoulos et al., 2014]. Геохронологическая позиция слоев XV–XIII Црвены Стены не совсем понятна; слой XII, имеющий 14С-дату 40 777 ± 900 л.н. [Vogel, Waterbolk, 1972], точно принадлежит к МИС 3. В этот период у обитателей региона происходят серьезные изменения в стратегиях жизнеобеспечения: в производственной практике начинают применяться совершенно новые технические приемы. Нуклеусы, выполненные в леваллуазской и радиальной технике, сработаны до предела. В слоях XV, XIV и XII присутствуют уплощенные нуклеусы с негативами снятия пластин. Среди орудий наиболее широко распространены простые продольные скребла, в слоях XIV и XIII особенно многочисленны атипичные скребки [Mihailović, 2014].

В целом материалы среднепалеолитических слоев XXXI–XVII Црвены Стены определены как мустьер-ские шарантоидного облика со следами применения техники леваллуа [Excavation…, 1982]. Культурные слои финала среднего палеолита (XVI–XII) были отнесены к региональной фации микромустье [Mihailović, 2014].

Памятник Малышена Стена на севере Черногории изучен фрагментарно. Стоянка располагается в обширном скальном углублении на левом берегу р. Чехотина. Во время археологических раскопок в 1980–1984 и 1986–1987 гг. на памятнике удалось выявить слои среднего и финальной стадии верхнего палеолита. Среднепалеолитические слои (3b13–3b16 в южной части стоянки и 9–14 – в западной), общая мощность которых составляет от 0,5 до 1,0 м, были изучены на площади ок. 6 м2. О характере каменной индустрии имеются только самые общие сведения [Радовановић, 1986]. Авторами раскопок отмечено использование в первичном расщеплении в основном центростремительного раскалывания с малым участием леваллуазской техники. Среди орудий наиболее широко представлены зубчато-выемчатые изделия. Очевидно, что для определения места памятника в структуре регионального палеолита необходимо проведение дополнительных исследований.

Предварительная хронологическая атрибуция материалов слоев 3 и 4.1 стоянки Биоче в контексте среднего палеолита Черногории

Материалы нижней пачки отложений стоянки Био-че немногочисленны (особенно на фоне коллекций средней и верхней частей разреза), но позволяют составить представление о направленности камне-обработки у первых обитателей стоянки. В первичном расщеплении, базирующемся на галечном сырье, использовались максимально простые схемы параллельного, ортогонального и центростремительного раскалывания. Имеются также яркие свидетельства применения леваллуазской техники. Расщепление производило сь с целью получения некрупных, достаточно широких и массивных отщепов, прямых в профиле. Доминирующей категорией орудийного набора являются одно- и двулезвийные скребла. Атипичные скребки, шиповидные, зубчато-выемчатые орудия и отщепы с нерегулярной ретушью единичны. Все категории инвентаря (включая орудия на пластинах) представлены в вышележащих слоях, что можно объяснить сохранением изначальной специализации стоянки.

Результаты анализа индустрии Биоче в динамике (с учетом стратиграфических наблюдений) дают основание для выделения нескольких технокомплексов, маркирующих эпизоды заселения стоянки коллективами, владевшими разными методами камнеобра-ботки. По основным показателям индустрия нижней части разреза Биоче может принадлежать стадиям МИС 5с-b. Для индустрий этого периода, судя по находкам из слоев XXII–XVIII Црвены Стены, характерно использование леваллуазских и радиальных/ дисковидных ядрищ. Следует также отметить наличие в числе сколов из этих слоев немногочисленных удлиненных заготовок. Как и в индустрии из нижней пачки отложений Биоче, в орудийном наборе из слоев XXII–XVIII Црвены Стены имеются скребла и ножи с обушком. Кроме того, слой XXI содержал несколько атипичных скребков. На возможность подобной возрастной оценки нижней части разреза Био-че (при отсутствии результатов абсолютного датирования) также указывает присутствие в малочисленной коллекции слоя XVII Црвены Стены (стадия МИС 5а) узких пластин и острий с крутой ретушью вдоль продольного края. Подобные формы определяют облик индустрии слоя 2 Биоче, перекрывающего культурные напластования нижней пачки отложений. Таким образом, имеются достаточные основания для отнесения материального комплекса нижней части разреза Биоче к культурной традиции, прочно закрепившейся в региональном среднем палеолите региона в течение

МИС 5 [Црвена Стиjена, 1975; Bakovic еt al., 2008; Mihailović, 2014].

Полученные результаты позволяют сделать вывод о культурно-хронологической вариабельности комплексов Биоче и предположить, что стоянка значительно древнее, чем считалось ранее. Последнее обстоятельство является основанием для использования Биоче в качестве опорного объекта при культурно-хронологических реконструкциях, наряду с материалами Црвены Стены.

Список литературы Новые данные по среднему палеолиту восточной адриатики: древнейший эпизод заселения стоянки Биоче в Черногории

- Деревянко А.П., Булатович Л., Бакович М., Агаджанян А.К., Вислобокова И.А., Павленок К.К., Кандыба А.В., Чеха А.М. Исследование скального навеса Биоче (Черногория) в 2012 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 46-50.

- Деревянко А.П., Булатович Л., Бакович М., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В. Исследование скального навеса Биоче (Черногория) в 2011 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -Т. XVII. -С. 34-40.

- Деревянко А.П., Булатович Л., Павленок К.К., Кандыба А.В., Козликин М.Б., Чулович Г., Чеха А.М. Характеристика материальных комплексов стоянки Биоче (по итогам работ 2014 года)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 27-31.

- Деревянко А.П., Булатович Л., Ульянов В.А., Павленок К.К., Козликин М.Б., Кандыба А.В., Анойкин А.А., Чулович Г. Стратиграфия отложений скального навеса Биоче (Черногория)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 49-52.

- Деревянко А.П., Булатович Л., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В., Кривошапкин А.И., Бакович М. Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 52-57.