Новые данные по стратиграфии и морфологии ансамбля каменных артефактов "доклассического" уровня из отложения ископаемой культуры Мальтинского геоархеологического местонахождения

Автор: Липнина Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Новые данные по стратиграфии и морфологии ансамбля каменных артефактов «доклассического» уровня из отложения ископаемой культуры Мальтинского геоархеологического местонахождения В статье изложены сведения о новых находках ансамбля каменного инвентаря «доклассического» уровня залегания ископаемой культуры, зафиксированных на Мальтинском геоархеологическом местонахождении в ходе полевых работ 2013-2018 гг. В составе каменного инвентаря выявлены оригинальные формы нуклеусов для получения снятий средних и мелких размеров, ранее не встречавшиеся и не имеющие аналогов в палеолитических коллекциях региона. Значительное удревнение стратиграфического положения следов производственной палеодеятельности людей на местонахождении обеспечено многими физическими достоверностями - артефактами, фауной, хронометрическими показателями.

Палеолит, ансамбль каменных артефактов, расщепление, мальтинское геоархеологическое местонахождение, скребки, нуклеусы

Короткий адрес: https://sciup.org/145144955

IDR: 145144955 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.119-123

Текст научной статьи Новые данные по стратиграфии и морфологии ансамбля каменных артефактов "доклассического" уровня из отложения ископаемой культуры Мальтинского геоархеологического местонахождения

Мальтинское палеолитическое местонахождение раскапывается и исследуется уже на протяжении 90 лет. В современном археологическом научном знании термином Мальта обозначена сложная композиция участков территории местонахождения ансамблей ископаемых артефактов различного палеотехнологического («палеокультурного») происхождения, отложенных в разновозрастных субаэральных геологических образованиях верхнего плейстоцена юга Иркутского амфитеатра [Липни-на, Медведев, 2014, с. 64]. Предположение о нали- чии в Мальте нескольких разновременных уровней артефактов и фаунистических остатков означилось в ходе полевых раскопочных работ 1991–1992 гг., позднее было оформлено в схему и опубликовано [Мальтинское…, 1996].

«Каргинский комплекс», предше ствующий Мальте «классической», фиксирован на запад и север от площадей раскопов М.М. Герасимова 1928–1958 гг. и 1991–2001 гг. Он включает уже известные археологические материалы из палео-почвенных отложений поздней, средней и ранней каргинской толщи [Липнина, Медведев, 2014; Медведев и др., 2012].

Вскрытая в полевые сезоны 2013, 2014 и 2018 гг. площадь находилась на участке, разрушенном как в ходе древних естественных процессов, так и в результате воздействия современного техногенного фактора. В раскопе отсутствуют отложения, содержащие верхние уровни залегания ископаемой культуры. В ходе строительных работ 1986 г. была уничтожена огромная часть дислокаций археологических ископаемых остатков, которые залегали на юго-запад от линии раскопанных скоплений 1992 г. Размах вскрышных работ, захвативших поверхности берегового склона до отметок 20–30 м был необычайно велик. Вскрытие производилось бульдозерами до кровли доломитового цоколя. Началом огромного карьера явился участок береговой деревенской территории, удаленный от раскопа 1958 г. на 75–100 м на запад. Протяженность карьера со ставляет в длину более 400 м и в ширину не менее 50–75 м. При его строительстве были уничтожены многие ископаемые комплексы классического мальтинско-го палеолита.

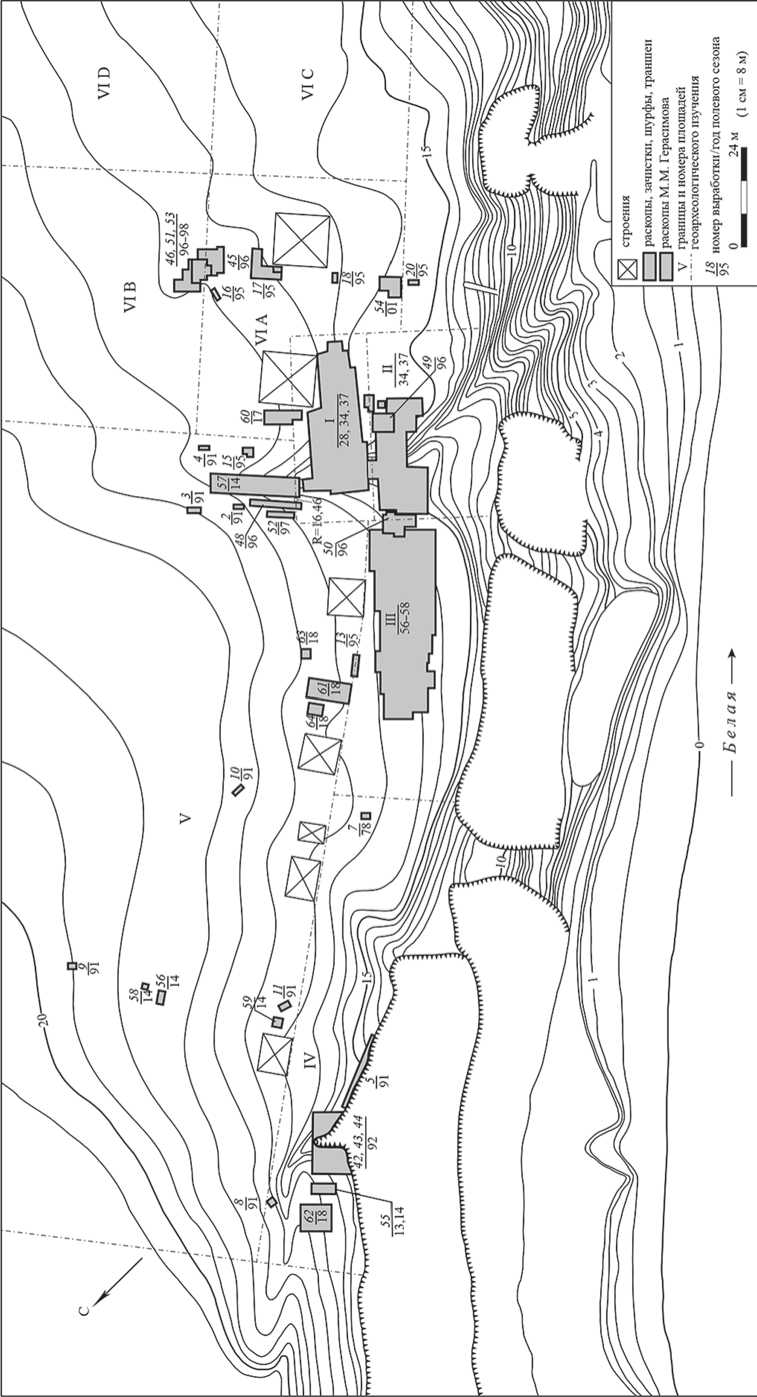

Археологические выработки были заложены в карьерном береговом обнажении на территории исследовательской площади IV в 11 м от ее северо-восточной границы, в 20 м от северо-западной и в 2 м от раскопа № 42 (1992 г.) с относительной отметкой 17 м (рис . 1).

Земляными работами в отложениях раннесар-танского или финально-каргинского солифлюксия был вскрыт ансамбль археологических материалов, организованный в разреженное скопление – пятно, вытянутое по линии север-юг. Границы скопления «не явные». По составу скопление разнородное, присутствуют каменные артефакты (преимущественно из кварцита), ископаемые фаунистические остатки и единичные плитки доломитов. Зон плотной концентрации материалов не выявлено. В лаборатории радиоуглеродного датирования Музея Токийского университета по фрагментам костных остатков, залегавших совместно с каменными артефактами, были получены первые определения возраста в хронометрическом диапазоне: 47–45 тыс. л.н. Скопление не имеет аналогов в раскопах М.М. Герасимова ни в стратиграфическом положении, ни в рисунке планиграфии, ни в номенклатуре артефактов.

Коллекция каменных артефактов насчитывает 134 экз. и включает следующие категории изделий: отходы палеолитотехнологий – фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки; концевые скребки; микроскребки; скребло-бифас; унифас; нуклеусы и заготовку.

Концевые скребки представлены двумя формо-проявлениями. Первый оформлен на дивергентной пластине серого кремня. Проксимальный конец сохраняет точечный талон, на дистальном конце ретушью выполнено выпуклое лезвие. Правый край лезвия шиповидный, оформляет небольшую выемку, выполненную абразивной ретушью Левый край тела скребка от окончания лезвия также затронут интенсивной абразивной ретушью. Второй скребок – на сколе серого кремня, тонкий. Правый край обломан, концевое лезвие выщерблено от правого плеча до середины. Левое плечо лезвия и левый край обработаны плотной мелкой ретушью. Вентральный фас скребка абсолютно свободен от обработки. Среди микроскребков – один целый экземпляр с овальным правоасимметричным концевым лезвием и левым шипом. Скол-заготовка сохраняет все детали расщепления. Второй – обломок микроскребка из треугольной в сечении пластины кварцита. Дистальный конец несет «занозистую» ретушь, левый край лезвия обломан. По правому краю заготовки вплоть до ее облома просматривается интенсивная абразивная ретушь.

Скребло-бифас из скола – сегмента déjeté светло-серого кварцита с сохранившейся корковой поверхностью. Преформа была обработана предварительными сколами по дорсальному и вентральному фасам. На вентральном фасе снят ударный бугорок, на дорсальном удалена бахрома. Корковая поверхность – выпуклая, общей протяженностью 10 см, максимальная ширина в районе бывшего ударного бугорка – 2,5 см. Край противолежащий выпуклой корковой «спинке» оформлен разнофасеточной ударной глубокой ретушью по обоим фасам. Полученное лезвие относительно прямое и слабоизвилистое (рис . 2, 2 ). Унифас – скол средних размеров из светло-серого кварцита снят с поверхности, несущей на дорсале негативы радиальных снятий. Снятия выполнены до отделения фракции от монолита сырья. Может быть принят заготовкой будущего инструмента. Фасетирование по левому маргиналу мелкое абразивное непреднамеренное.

Крупная обработанная галька – валун кварцита – имеет как чоппер оббитые аверс и реверс. Рабочий край может быть принят фронтом чоппера и также может быть квалифицирован как фасети-рованный талон будущего нуклеуса. Боковые поверхности – плоские, корковые; пятка изделия сохраняет округлую валунную форму.

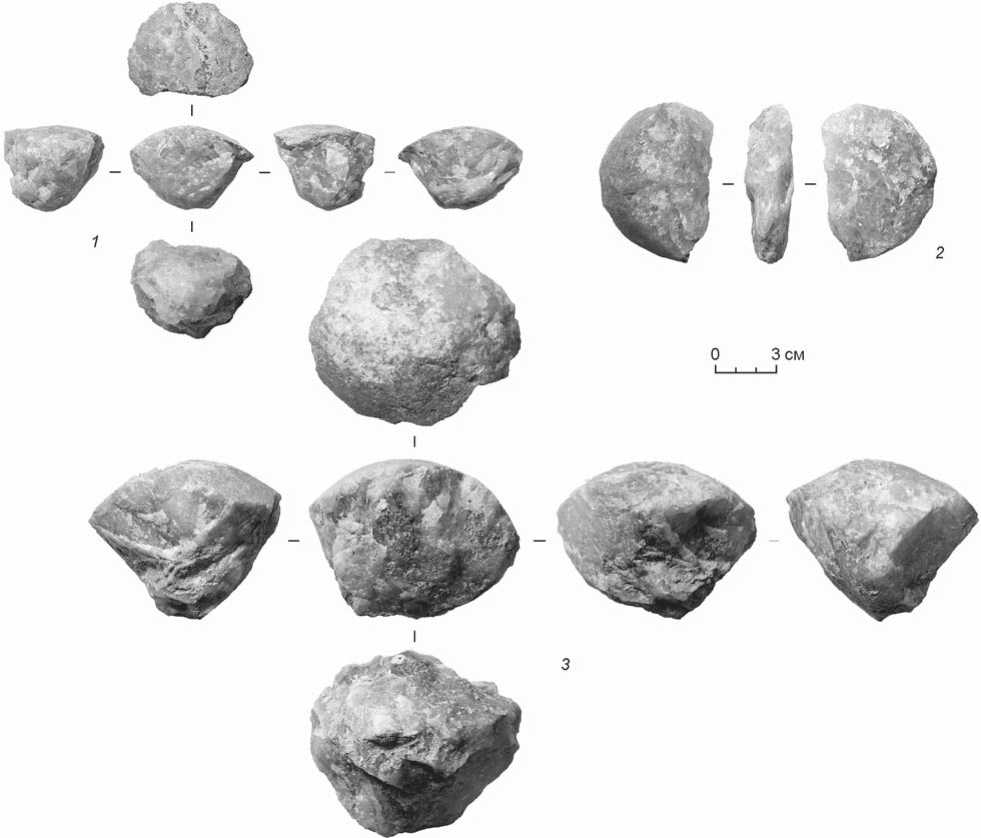

Наиболее оригинальными формами с точки зрения техноморфологии являются нуклеусы (рис. 2, 1, 3 ). Нуклеус имеет замкнутую конвергентную, низко-конусовидную организацию фронта снятий – отщепов с корковой, выпуклой площадки, грибовидного абриса, нефасетированной. Монолит-заго-

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических выработок на Мальтинском геоархеологическом местонахождении.

Рис. 2. Изделия из кварцита «домальтинского» уровня из отложения ископаемой культуры.

1 , 3 – нуклеусы; 2 – скребло-бифас.

товкой мог служить валун светло-серого кварцита, полупрозрачного мелкозернистого или как вариант – фрагмент валуна. В любой версии, поперечник исходной отдельно сти горной породы был не менее 11 см. Рабочая кромка скалывания замкнута на 360° и может быть определена полнофункциональной. Превышение точки центра площадки над рабочей кромкой, максимально – 3,0 см. Контур кромки – неровный, с тенденцией стремления к относительному овалу. Общая высота артефакта от основания – «базы нуклеуса» – до экстрема площадки – 7,35 см. Все снятия – разнорельефны в дорсалах, разномасштабны в контурах от средних (~4,0 см) до мелких (> 2,5 см) и микро- (> 1,0 см) фракций. Директные показатели негативов снятых фракций – «проксимал – дистал» – симметричны, что свидетельствует о стремлении получить треугольную форму. Читаемых негативов фракций снятия – 14.

Нуклеус замкнутой конвергентной, низко-конусовидной организации фронта снятий – отще-пов. Площадка – выпуклая, грибовидного абриса, нефасетированная. Монолит-заготовка – галька или фрагмент окатанной отдельности светло-серого кварцита, полупрозрачного, мелкозернистого с включениями зерен чистого кварца. Поперечник исходной отдельности определить сложно. Максимальное расстояние между точками контура – 5,7 см, и он имел тенденцию стремления к окружности. Высота артефакта от «базы нуклеуса» до экстрем – 4,2 см. Превышение экстрем над рабочей кромкой ~1,1–1,2 см. Рабочая кромка замкнута на 360° и является полнофункциональной. Все читаемые негативы пластинчатых снятий мелких размеров. Последнее снятие, отнявшее у нуклеуса как минимум 1,5 см тела, является средним широким треугольным сколом с малой асимметрией. Читаемых негативов фракций снятия на нуклеусе – 8.

Описанные нуклеусы не имеют сходных образцов в обозримых коллекциях палеолита Северной Азии возраста > 30 тыс. л.н. или в публикациях материалов подобных местонахождений. Своеобразие описанных экзотов в том, что невольно возникает подозрение на специальную организацию подобным образом площадки снятий и сохранение ее в неповрежденном состоянии до какого-то конечного, «задуманного», рубежа. Возможно, археология в данном случае имеет дело с неизвестной еще, но до статочно распространенной стратегией получения средних и малых кварцитовых пластинчатых фракций. Развитие технологической линии данных нуклеусов логично видеть в корковых радиальных нуклеусах 26–21 тысячелетий, фиксированных в районе Игетейского Лога I – Красного Яра I.

Понятие «мальтинская геоархеологическая культура» и как термин, и как реально существующая ископаемая субстанция получило новые качественные данные по геологическому времени существования, числу и последовательности смены палеотехнологических стратегий, плану добычи ископаемых культурных запасов, сохранности их в условиях современной политики хозяйственного освоения территории, занятой разведанными объектами исследований.

Список литературы Новые данные по стратиграфии и морфологии ансамбля каменных артефактов "доклассического" уровня из отложения ископаемой культуры Мальтинского геоархеологического местонахождения

- Липнина Е.А., Медведев Г.И. Мальта геоархеологическая. Хроника, изученность, перспективы // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы V

- Междунар. науч. конф. - Кызыл: Тувин. гос. ун-т, 2014. Ч. I. - С. 64-69

- Мальтинское палеолитическое местонахождение: (по итогам полевых работ 1995 года) / Г. Медведев, Н. Ков, Г. Воробьева, Д. Куп, Л. Клэс, Е. Липнина, С. Модри, Ш. Мухаррамов, С. Осадчий, П. Петитт, П. Ребриков, Е. Роговской, В. Ситливый, Л. Сулержицкий, Д. Хензыхенова. - Иркутск: Арком, 1996. - 32 c.

- Медведев Г.И., Бердникова Н.Е., Липнина Е. А., Когай С. А., Роговской Е.О., Лохов Д.Н. Ископаемые литотехнологические отложения плейстоцена и голоцена в геоморфологических ситуациях антропогена Байкальской Сибири // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. «Геоархеология. Этнология. Антропология». - 2012. - № 1 (1). - С. 33-57.