Новые изображения Абри-Дю-Пуассон (Дордонь, Франция)

Автор: Зоткина Л.В., Клейе-мерль Ж.-Ж.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Искусство каменного века и эпохи палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Местонахождение Абри-дю-Пуассон, представляющее собой естественный навес, находится в Дордони (Франция). Оно известно по очень реалистичному и детализированному барельефному изображению рыбы (лосося), крайне редкому сюжету для пещерного палеолитического искусства, а также по негативному отпечатку руки, выполненному черной краской (марганец). Кроме того, в фондах Национального музея первобытной истории (г. Лез-Эйзи-де-Тайак, Дордонь) хранятся блоки, окрашенные красным пигментом, с рельефными фигуративными элементами, найденные в слое ориньякского времени. Еще в начале ХХ в. под этим навесом обнаружили пачку культурных слоев, которые были археологически исследованы. Памятник довольно тщательно изучался в разные годы, но в большинстве случаев внимание уделялось наиболее ярким, известным сюжетам Абри-дю-Пуассон. Целью работ 2016 г. была реализация подготовительного этапа - осмотра, предшествующего трасологическому исследованию уже известных изображений навеса, которое планируется предпринять в будущем в рамках комплексного изучения памятника. В ходе осмотра на своде навеса были обнаружены некоторые ранее неизвестные изображения. При проведении такого рода работ, предполагающих лишь фотофиксацию, выполнение и дальнейшая публикация прорисовок являлись недопустимыми. Однако при помощи бесконтактной методики фотограмметрии удалось осуществить трехмерную визуализацию некоторых обнаруженных фигуративных элементов. Это позволило подтвердить, что речь идет о новых изображениях на сводах навеса, а не о случайных линиях естественного происхождения.

Пещерное искусство, навес абри-дю-пуассон, дордонь, франция

Короткий адрес: https://sciup.org/145145823

IDR: 145145823 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.041-047

Текст научной статьи Новые изображения Абри-Дю-Пуассон (Дордонь, Франция)

Памятник наскального искусства Абри-дю-Пуассон расположен по правой стороне небольшого лога под названием Горж д’Анфер, между местонахождением Ложри-Басс и мостом через р. Везер, который находится недалеко от вокзала г. Лез-Эйзи-де-Тайак (Дордонь) [Breuil, 1952, p. 304–305; Delluc B., Delluc G., 2009, p. 51]. Он был открыт в 1892 г. П. Жиро. С этого времени здесь неоднократно проводились раскопки: в 1898 г. Галу*, в 1912 г. Ж. Марсаном, в 1917–1918 гг. Д. Пейрони [Roussot, 1984, p. 154].

-

11 декабря 1912 г. Ж. Марсан обнаружил на своде навеса большое рельефное изображение рыбы [Peyrony, 1932, p. 246; Delluc B., Delluc G., 1997, p. 171]. В 1917 г. свод был очищен при помощи щеток и большого количества воды [Peyrony, 1932, p. 263] от мха, который довольно активно произрастает во влажной среде лесов Дордони и часто покрывает открытые участки известняка, формирующего основные элементы рельефа местности в этом регионе. Как отмечает Д. Пейрони, других изображений, кроме рыбы и, видимо, предшествовавшего ему неопределенного рельефного фигуративного элемента рядом, обнаружено не было [Ibid.]. Поскольку известняк довольно мягкий, можно предположить, что часть рисунков Абри-дю-Пуассон были не только повреждены, но и стерты вовсе. Возможно, этот факт повлиял на выбранное направление исследований: изучались только ярко выраженные фигуративные элементы. Мелким фрагментам и слабо выраженным линиям внимания уделялось гораздо меньше. Специалисты отмечают, что, вероятно, свод был недостаточно тщательно обследован: «Повсюду на потолке навеса отмечается большое количество гравированных элементов, которые могут оказаться линиями спины, ног, рогов, хвостов, глаз животных… Тщательно выполненная прорисовка могла бы выявить новые изображения» [Roussot, 1984, p. 155].

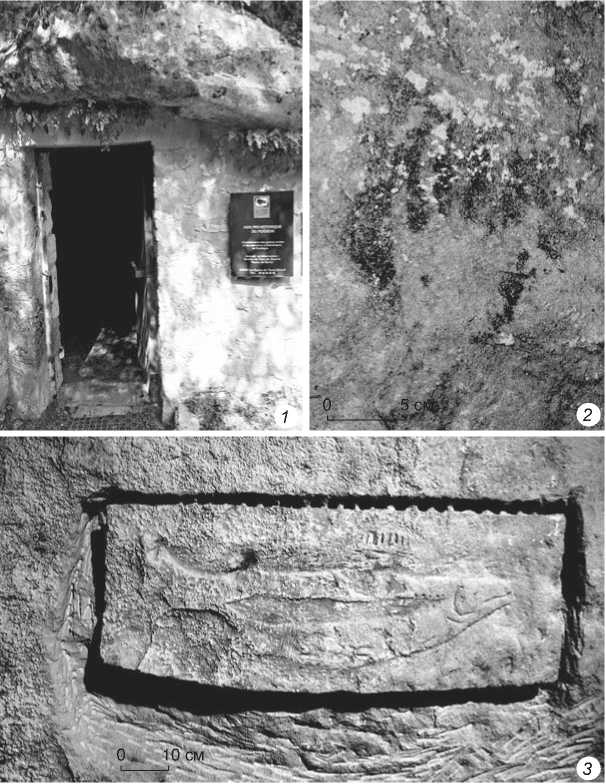

Как уже упоминалось выше, Абри-дю-Пуассон знаменит очень ярким, выполненным в уникальной реалистичной манере изображением рыбы из семейства лососевых (рис. 1, 3). Это барельеф, расположенный в левой части навеса, ок. 105 см в длину и 28 см в самом широком месте, т.е. в натуральную величи- ну, и с большим количеством анатомических деталей [Peyrony, 1932, p. 263; Roussot, 1984, p. 155]. Кроме того, А. Руссо впервые зафиксировал едва заметные следы красного пигмента на выступающих участках рельефного изображения [Roussot, 1984, p. 155]. Краситель также присутствует в культурных отложениях Абри-дю-Пуассон [Cleyet-Merle, 2016, p. 10].

В декабре 1975 г. Ш. Аршембо и А. Руссо обнаружили в правой части навеса негативный отпечаток руки небольшого размера (ок. 10 см), выполненный черным красителем, а именно марганцем [Roussot, 1984, p. 154] (рис. 1, 2 ). В 1983 г. Б. и Ж. Деллюк определили гравированные линии на большом блоке известняка (ок. 2 м высотой), ранее упоминавшиеся Д. Пейрони, как изображение женского знака [Delluc B., Delluc G., 1991].

Помимо описанных выше изобразительных элементов и барельефа на своде навеса, в культурном слое также было обнаружено несколько блоков с целыми изображениями или их фрагментами [Peyrony, 1932, p. 259–263; 1952, p. 566]. На некоторых из этих блоков, сегодня хранящихся в музее, так же как и на своде навеса, присутствуют следы красного пигмента [Ibid.].

Хронологическая принадлежность изображений

Д. Пейрони выделил пять литологических слоев, в двух из которых были зафиксированы культурные остатки: в первом случае – эпохи древнего ориньяка (слой b), во втором – локального варианта граветта, для которого характерны резцы типа ноай (слой d) [Roussot, 1984, p. 154; Jaubert, 2008, p. 226; Cleyet-Merle, 2016, p. 10]. Было установлено, что эти культурные слои разделены стерильной желтоватой прослойкой (слой с), предположительно связанной с десквамацией вследствие резкой смены температур [Ibid.].

В ориньякском слое было обнаружено несколько блоков с рельефными фигуративными элементами: женским знаком, фрагментами изображений копытных животных и др. Д. Пейрони нашел их не in situ , а в ходе исследований отвала предыдущих раскопок П. Жиро [Peyrony, 1932, p. 259]. Однако каменная индустрия и общий археологический контекст позволили отнести блоки известняка с фигуративными элементами к ориньяку [Ibid., p. 259–262]. Для этого периода весьма характерно изображение нижней части женского тела в схематичной манере [Женест,

Рис. 1. Абри-дю-Пуассон и наиболее из-ве стные изображения этого памятника. Фото Л.В. Зоткиной.

1 – общий вид на памятник; 2 – негативный отпечаток ладони, выполненный черным пигментом; 3 – барельефное изображение рыбы.

2017]. Наиболее близкие аналогии обнаруживаются в пещере Шове-Пон-д’Арк (ок. 35 тыс. л.н.) и на открытом местонахождении Ла-Ферраси [Cleyet-Merle, 2016, p. 29]. Таким образом, отнесение данных изображений к эпохе ориньяка у большинства исследователей не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, принесены эти блоки на местонахождение специально или откололись от свода [Ibid.].

Принято считать, что поскольку ориньякский слой перекрыт довольно мощной прослойкой, образовавшейся предположительно в результате активного десквамационного разрушения поверхности свода навеса, то дошедшие до нас изображения были выполнены уже после завершения этих природных процессов. Таким образом, появление рисунков и барельефа может быть соотнесено с более поздним слоем, датированным граветтом (27 тыс. л.н.) [Ibid., p. 28]. Однако этот аргумент на сегодняшний момент

не рассматривается как совершенно надежный, т.к. геоморфология навеса пока еще не изучена комплексно. Есть основания полагать, что свод был меньше затронут деструктивными процессами, чем считалось ранее, а в заполнении пространства между полом и потолком навеса большую роль могли сыграть внешние факторы [Ibid., p. 10]. Поэтому сегодня нельзя с полной уверенностью говорить о разрушении именно свода Абри-дю-Пуассон, где представлены изображения, а не других его участков, откуда могли отколоться блоки известняка и создать стерильную прослойку. Таким образом, факт сохранности изображений на своде еще не доказывает окончательно, что они относятся к периодам, более поздним, чем ориньяк.

А. Руссо обращает внимание на технический прием, который использовал древний художник для передачи образа рыбы. Техника барельефа позволяет соотнести изображения лосося из Абри-дю-Пуассон и знаменитой «венеры» из Лосселя, достаточно надежно датированной эпохой граветта [Roussot, 1984, p. 155]. Однако это не может служить основанием для отнесения изображения рыбы исключительно к дан- ному периоду, поскольку такая техника характерна не только для граветта. Позднее, например в солютре, часто использовались различные виды рельефа. Один из наиболее ярких примеров – блок с изображениями быков из Фурно-дю-Дьябль, найденный в слое, отнесенном к этому времени (18,6–19,0 тыс. л.н.) [Cleyet-Merle, 2016, p. 57]. Несмотря на то что определенные тенденции в развитии приемов создания изображений в пещерном искусстве прослеживаются, ни одна техника не может рассматриваться в качестве однозначного хронологического маркера.

Поскольку отпечаток руки в Абри-дю-Пуассон выполнен оксидом марганца, прямое датирование красителя невозможно. Тем не менее многие позитивные и негативные отпечатки, известные в пещерах Франко-Кантабрийского региона, относят к граветту (некоторые изображения в пещерах Шове-Пон-д’Арк и Коске выполнены древесным углем, что позволило датировать их радиоуглеродным методом в пределах 27–22 тыс. л.н.) [Foucher, San Juan-Foucher, Rumeau, 2007, p. 83]. Напрямую датированных изображений этой категории довольно много, и большинство из них относятся к граветту, но полностью исключать вероятность иной хронологической принадлежности некоторых образцов нельзя. Таким образом, на данный момент в научном сообществе принято мнение о том, что отпечаток руки в Абри-дю-Пуассон относится к граветту [Cleyet-Merle, 2016, p. 29].

Кроме наиболее очевидных, четко фиксируемых на поверхности свода изображений, отмечаются явно фигуративные элементы, перекрытые более поздним барельефом. В первую очередь, речь идет о неясном образе, поверх которого было выполнено изображение рыбы. Этот элемент по-разному интерпретируется исследователями: Д. Пейрони видел в нем голову хищной птицы [Peyrony, 1932, p. 267], А. Леруа-Гуран – фрагмент задней части бизона, аббат А. Брейль – голову орла или носорога [Roussot, 1984, p. 155]. Довольно сложно утверждать, какой образ передавало изображение, но с уверенностью можно сказать, что данный участок поверхности был целенаправленно переделан. Вопрос состоит в следующем: связана ли эта трансформация со сменой культурной традиции, и относится ли «спрятанный» фрагмент к более древнему периоду, чем изображение рыбы.

Итак, в Абри-дю-Пуассон на данный момент выделяются как минимум два больших этапа создания изображений – ориньяк и граветт. Оба ассоциируются с археологическим заполнением памятника. Весьма велика вероятность того, что в пределах этих больших периодов могут быть выделены также отдельные стадии. Однако если относительно атрибуции изображений, которые обнаружены в археологическом слое, связанном с ориньяком, больших сомнений не возникает, то при отсутствии возможностей прямого датирования каждого отдельно взятого изображения или фигуративного элемента на своде навеса вопрос об их отнесении к граветту может считаться открытым.

История спасения «рыбы»

Как отмечалось выше, изображение лосося привлекало многих исследователей, но не только. Широко известно о попытках местного населения извлечь барельеф и продать его за границу. Эти прецеденты практически сразу после открытия изображения в 1912 г. спровоцировали активную борьбу Д. Пейрони за изменение французского законодательства в области охраны объектов историко-культурного наследия. Так местонахождение Абри-дю-Пуассон стало одним из опорных пунктов в развитии системы мер и принципов сохранения памятников пещерного искусства и археологии в целом (рис. 1, 1). И уже 31 декабря 1913 г. был принят первый закон об охране исторических памятников [Découvertes..., 1984, p. 31]. Но этот фактор, по-видимому, повлиял и на тенден- ции в изучении Абри-дю-Пуассон: больше внимания исследователи уделяли именно изображению рыбы. Естественно, что такой необычный для палеолитического искусства сюжет, а также сама история вокруг памятника вызывали всеобщий интерес. Отчасти в силу этого другим фигуративным элементам местонахождения уделялось несколько меньше внимания.

Новые изображения Абри-дю-Пуассон

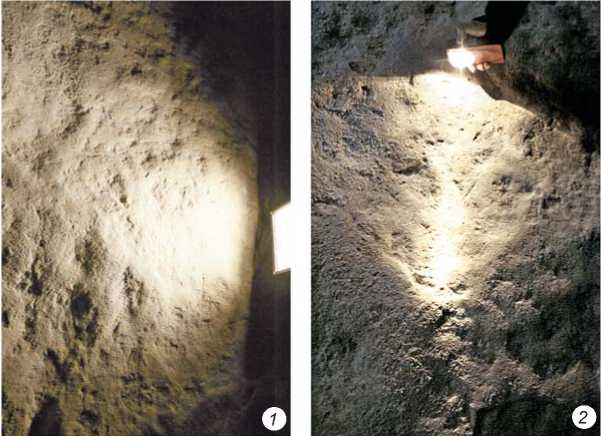

Важный фактор, влиявший на возможности исследователей прошлого, – качество осветительной техники, доступной в те годы. Основные обследования стен и свода навеса проводились до появления мощных светодиодных ламп. При подготовке этой статьи специально был поставлен небольшой эксперимент, показывающий разницу между современными возможностями и средствами, доступными исследователям прошлого. Были сделаны фотографии при одинаковом расположении источников освещения, на разных осветительных приборах – современной светодиодной лампе и фонаре производства 1960-х гг. (рис. 2). Они свидетельствуют о том, что технические возможности прошлого далеко не всегда позволяли выявлять все тончайшие детали рельефа, а значит, даже просто увидеть некоторые фрагменты изображений было крайне затруднительно. На фотографиях хорошо видно, что светодиодная лампа дает более рассеянный и ровный свет, освещая большой участок поверхности равномерно (рис. 2, 1 ), чего нельзя сказать о старом фонаре, который дает слишком резкое освещение по центру и гораздо более слабое, недостаточное – на периферии (рис. 2, 2 ).

В ходе апробации трасологической методики на материалах пещерного искусства Дордони в 2016 г.* было выявлено несколько новых изображений. Ранее некоторые из них фигурировали в отчетах как серии неорганизованных линий [Cretin et al., 2013, p. 54–60], другие вовсе не отмечались исследователями. Несмотря на то что свод навеса претерпел искусственные трансформации в результате чистки, при определенном освещении фиксируются элементы рельефа разного масштаба и разной интенсивности (от тонких линий до фрагментов барельефа). Одним из результатов предварительных работ стало обнаружение следующих изображений.

-

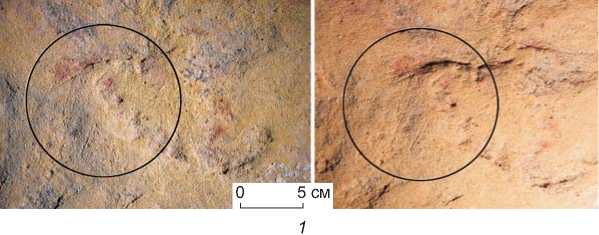

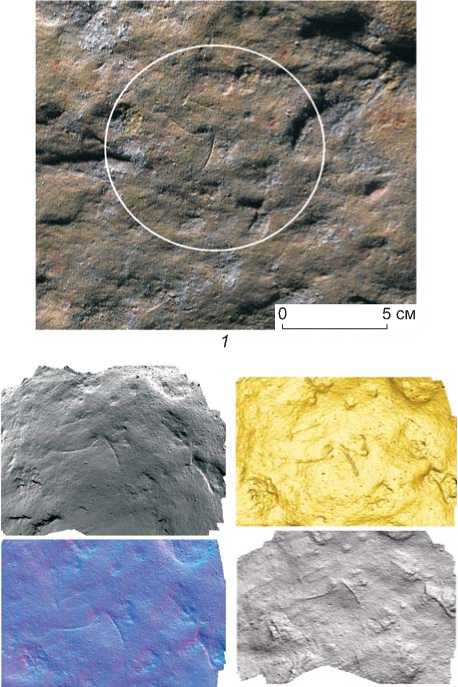

1. Парциальное зооморфное изображение, выполненное в технике гравировки, а также с использованием естественного рельефа поверхности известняка (рис. 3)**: задняя нога, хвост и круп, воспроизведен-

- ные в схематичной манере. Сложно сказать, какое именно животное стремился изобразить древний «художник», но линия крупа плавно переходит в спину, которая представляет собой естественный выпуклый рельеф (рис. 3, 2). Поверхность свода в области данного изображения имеет красноватый оттенок (рис. 3, 1). Возможно, это следы искусственного окрашивания, но также нельзя исключать и вероятность естественного ожелезнения.

-

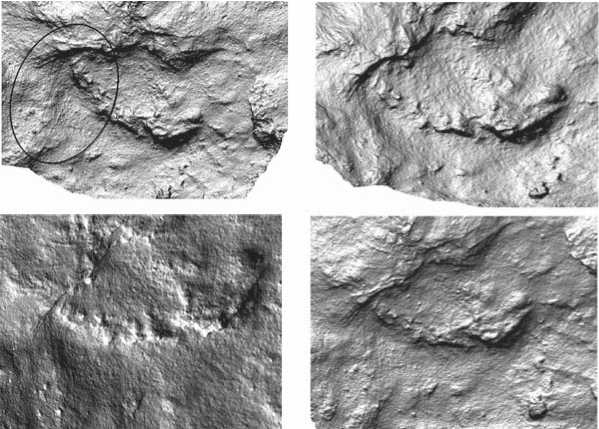

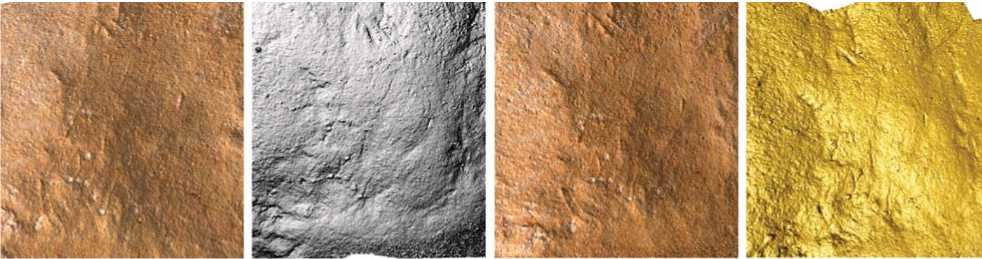

2. Схематичное изображение головы лошади, выполненное в технике глубокой гравировки (рис. 4). Мелкие детали отсутствуют, возможно, вследствие чистки поверхности, но в целом контур головы и шеи довольно хорошо фиксируется при правильном косом освещении. Кроме того, вероятно, естественные углубления были использованы как изображения шеи и гривы. На трехмерных реконструкциях довольно четко виден этот рельеф (рис. 4, 2 ). Однако пока рано утверждать, относятся ли данные углубления к изображению или они так расположены случайно.

-

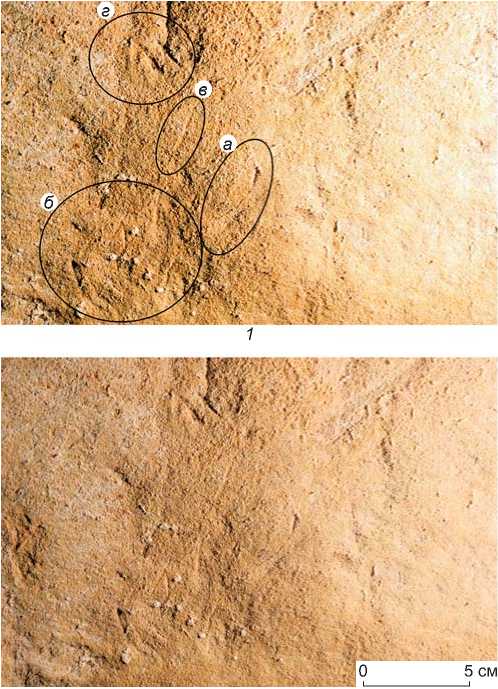

3. Детализированное изображение головы лошади, выполненное в технике тонкой гравировки (рис. 5, 6). Оно является одним из наиболее интересных. Четко читаются очертания морды, ближе к ее окончанию хорошо прослеживается каплевидный элемент, по-видимому передающий ноздрю (см. рис. 5, 1, а, б ). Выше контура щеки фиксируется тонкая линия, разделяющая изображение как бы на две части (рис. 5, 1, в ). Уши переданы двумя небольшими треугольниками (рис. 5, 1, г ). Важно также отметить, что контур морды двойной (см. рис. 6). Пока нельзя исключать, что в данном случае речь идет о двух изображениях.

В одной из обобщающих работ по пещерному искусству Франции А. Руссо отмечает, что М. Сарраде зафиксировал изображение передней части лошади примерно в метре от барельефа рыбы ближе ко входу в Абри-дю-Пуассон. Судя по тексту, это сообщение было устным, однако автор отнесся к нему скептически [Roussot, 1984, p. 155]. Таким образом, есть вероят-

Рис. 2. Фотографии тонких линий гравировки при освещении посредством современной светодиодной лампы ( 1 ) и фонаря 1960-х гг. ( 2 ). Фото Х. Плиссона.

Рис. 3. Парциальное зооморфное изображение, выполненное в технике гравировки.

1 – фотографии; 2 – трехмерная реконструкция изображения в разных ракурсах и различных фильтрах.

Рис. 4. Изображение головы и шеи лошади, выполненное в технике глубокой гравировки.

1 – фотография; 2 – трехмерная реконструкция изображения в разных ракурсах и различных фильтрах.

Рис. 5. Детализированное изображение головы лошади, выполненное в технике тонкой гравировки (фотографии при разном освещении).

а – контур щеки; б – ноздря и контур морды; в – линия, разделяющая морду; г – уши.

Рис. 6. Трехмерная реконструкция изображения головы лошади (см. рис. 5) в различных ракурсах и различных фильтрах.

ность того, что найденное нами в 2016 г. изображение было ранее зафиксировано М. Сарраде .

Также были обнаружены другие линии и различные элементы искусственной подготовки поверхности, как, например, высверленные углубления в пра- вой части навеса, схожие с теми, что фиксируются на изображении рыбы, но в настоящей статье они не приводятся, т.к. требуют дальнейшего систематического и более подробного изучения с учетом контекста, естественного рельефа поверхности и т.д.

Заключение

В некоторых случаях именно трасологические критерии и трехмерная визуализация позволяют выявить изобразительные элементы: наличие уплотненной, сглаженной поверхности, выраженный искусственный рельеф, отличающийся от трещин десквамации, угол наклона выступающих частей, близкий к прямому, и др. Такие признаки в комплексе могут давать дополнительную информацию об искусственной обработке поверхности, т.к. не всегда удается обнаружить ярко выраженные фигуративные элементы. Например, линия глубокого желобка может не сразу определяться как фрагмент изображения. Но по характеру следов, трасологическим характеристикам, можно установить, является ли участок обработанным или это естественные изменения поверхности известняка. Возможно, такой подход позволит выявить больше изобразительных элементов или целых изображений в Абри-дю-Пуассон, где фиксируется много неорганизованных линий, которые пока не удается интерпретировать.

На данный момент можно сформулировать следующие направления исследований, проведение которых в Абри-дю-Пуассон представляется актуальным в будущем:

-

1) системное обследование и изучение свода и стен с целью не только выявления новых изобразительных элементов, но и понимания, каково соотношение уже известных и обнаруженных в ходе последнего обследования изображений;

-

2) выполнение прорисовки (технического рисунка), позволяющей обозначить расположение каждого фигуративного элемента и целых изображений Абри-дю-Пуассон;

-

3) мониторинг сохранности поверхности в целом и отдельных следов искусственной обработки;

-

4) трасологические исследования всех изображений, в т.ч. на каменных блоках, хранящихся в музейных фондах, и сопоставление их технологических характеристик и степени сохранности с учетом разных условий консервации (сравнение изображений навеса и музейных);

-

5) трасологический анализ каменного инвентаря (коллекций, полученных в основном в ходе раскопок Д. Пейрони);

-

6) изучение пигментов разных оттенков и степени интенсивности, а также различной сохранности, определение границ их распространения на своде навеса и установление генезиса следов красного красителя;

-

7) геоморфологическое и карстологическое исследование навеса в целом, а также его отдельных участков, связанных с изображениями.

Проведение комплексных исследований и работ по систематическому документированию этого местонахождения будет способствовать не только уточнению имеющихся данных и, возможно, выявлению новых изображений, но и мониторингу процессов деградации поверхности свода и стен навеса.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Авторы выражают благодарность Международной ассоциированной лаборатории (Laboratoire international associé – LIA) ARTEMIR и ее координатору Х. Плиссону.

Список литературы Новые изображения Абри-Дю-Пуассон (Дордонь, Франция)

- Женест Ж.-М. От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. -Т. 45, № 3. - С. 29-40.

- Breuil H. Quatre cents siècles d'art pariétal: Les cavernes ornées de l'âge du renne. - Montignac: Centre d'Etudes et de Documentation Préhistorique, 1952. - 413 p.

- Cleyet-Merle J.-J. Les abris du Poisson et du Cap-Blanc. -P.: Editions du patrimoine; Centre des monuments nationaux, 2016. - 71 p.

- Cretin C., Armand D., Boche É., Bourrillon R., Bruxelles L., Hœrlé S., Konik S., Le Fillâtre V., Lesvignes É., Madelaine S., Man-Estier E., Morala A., Plisson H., Robert É., Sisk M.L. Programme Collectif de Recherche "Archéologie des sites ornés de Dordogne: cadre conceptuel, potentiels et réalité": Rapport 2013. - Opération archéologique N 2013-59. 260 p. // Service régionale de l'archéologie, DRAC Aquitaine. Bordeaux.

- Découvertes de l'art des grottes et des abris. - Périgueux: IMP REJOU, 1984. - 59 p.