Новые материалы кулайской общности в Притомье

Автор: Ширин Ю.В., Плац И.А., Юракова А.Ю., Веретенников А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье дана культурно-хронологическая атрибуция материалов двух памятников кулайской общности из Нижнего и Среднего Притомья, полученных в 2020 и 2022 гг. Представлены результаты морфологического и технико-технологического анализа керамики. Выявлены общие для обоих комплексов традиции в составлении формовочных масс (использование дробленой каменной породы и органических растворов) и технике конструирования сосудов (лоскутный налеп). Для большей части сосудов установлена значительная концентрация дробленой породы (1:3 -1:2), в двух сосудах с Басандайского V она ниже (1:4 -1:3). Отмечены различия в выборе исходного пластичного сырья (глин) слабоожелезненных для большинства сосудов с Басандайского V и более ожелезненных для сосудов Старочервовской стоянки. Зафиксированы маркеры взаимодействия носителей технологических традиций использование в составе формовочной массы дробленого камня и шамота. Материалы Старочервовской стоянки отнесены к фоминской культуре, основной комплекс селища Басандайское Vк позднему этапу кулайской культуры. Хронологические позиции комплексов, предположительно, синхронны (III-IVвв. н.э.). Высказано предположение о наличии в материалах Басандайского Vболее ранних (от рубежа эр) и более поздних (середина I тыс. н.э.) сосудов. Сравнение результатов технологического анализа с наблюдениями исследователей по керамике Томско-Нарымского Приобья подтверждает, что для гончаров Нижнего Притомья был более характерен выбор слабоожелезненных глин. Использование глин разной степени ожелезненности, добавление шамота в «традиционный»рецепт формовочных масс с дробленым камнем и органическим раствором могут свидетельствовать о тесных контактах населения двух смежных культурных ареалов.

Нижнее притомье, среднее притомье, ранний железный век, кулайская культура, фоминская культура, керамика, технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146732

IDR: 145146732 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0958-0964

Текст научной статьи Новые материалы кулайской общности в Притомье

На южной периферии кулайской культурной непрерывности, с учетом свойств подобных явлений, весьма сложно провести границу между ареалами памятников саровского типа и фоминского. В то же время отмечается явная интегрированность в систему фоминской культуры северных лесостепных территорий Верхнего Приобья до устья Томи, как и проникновение саровских керамических традиций в Кузнецкую котловину и в Верхнее Приобье [Ширин, 2023, с. 9]. При оценке культурной принадлежности памятников Нижнего Притомья в первой половине I тыс. Д.Ю. Рыбаковым высказана гипотеза о возможной миграции фоминского населения в Нижнее Притомье во второй четверти I тыс. [Рыбаков, 2020, с. 152–153]. В этой связи представляет интерес сравнение технико-технологических характеристик керамики из хронологически близких памятников смежных регионов, в т.ч. из двух памятников, исследованных в Среднем и Нижнем Притомье — со Старочервовской стоянки и селища Басандайское V. Эти материалы получены в результате полевых работ 2020–2022 гг.

Материалы и методы

Материальные комплексы двух памятников немногочисленны (172 предмета) и представлены, прежде всего, керамикой. Исходя из этого, основной акцент статьи сделан на морфологическом и технологическом анализе керамики и последующей культурно-хронологической атрибуции комплексов. Особенности технологии изготовления (вид исходного сырья, состав формовочных масс, следы обработки поверхности, тип обжига) определены для 10 сосудов, два из которых реконструируются до археологически целых форм. Особенности конструирования определены в случаях достаточности сохранившихся признаков. Технологический и морфологический анализы керамики проведены А.Ю. Юраковой с использованием стереоскопического микроскопа ЛОМО МСП 1 Вар. 2 с увеличением ×10–80. Предварительно для оценки степени ожелез-ненности исходного сырья небольшие образцы от каждого сосуда были нагреты в окислительной среде муфельной печи при температуре 850 °С.

Старочервовская стоянка. Памятник расположен в Кемеровском р-не Кемеровской обл., на мысу высокого коренного правого берега р. Томь, рядом с базой отдыха «Бегемот», в 6,8 км к северо-западу от д. Старочервово. Стоянка открыта 30 августа 1958 г. студенткой Кемеровского государственного педагоги- ческого института Г.П. Сафронюк и студентом Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена В.Н. Алексеевым, участниками археологического кружка под руководством А.И. Мартынова при Кемеровском областном краеведческом музее, который в то время вел работы по составлению археологической карты Кемеровской обл. [Мартынов, 1961, с. 153–154]. Во время открытия памятника был составлен план, а позднее и паспорт памятника [Плац, 2021, с. 231, рис. 8].

В рамках планомерной работы по поиску и постановке на государственную охрану памятников, открытых в XX в., в 2022 г. отряд ФИЦ УУХ СО РАН под руководством И.А. Плаца провел разведку на основании плана 1958 г. По результатам разведки зарегистрирован ВОАН «Старочервовская стоянка». На памятнике заложены четыре шурфа – 1 (2 × 2 м) и 2–4 (2 × 1 м). Археологический материал обнаружен только в шурфе 1. Стратиграфия памятника проста: под слоем дерна мощностью до 10 см залегает культурный слой в виде гумусированного суглинка темно-коричневого цвета. На глубине 30 см от дневной поверхности его подстилает слой светло-коричневого суглинка. Находки залегали на глубине 15–30 см.

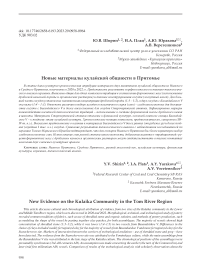

Коллекция находок из шурфа 1 насчитывает 63 фрагмента керамических сосудов. Среди найденной керамики 20 фрагментов принадлежат четырем сосудам, выделенным в процессе камеральной работы (рис. 1). Остальные фрагменты тулов (43 экз.) также с высокой вероятностью связаны с ними, однако соотнести их с конкретными сосудами не удалось.

Сосуд 1 (12 фр.) частично реконструирован. Он имел закрытую форму устья с диаметром 28,6 см и, предположительно, округлую форму дна. Сосуд тонкостенный, с утолщенным до 10 мм верхним краем уплощенной формы. Орнамент сосредоточен в верхней части сосуда – это «гребенчатый» узор из четырех чередующихся бордюров – двух поясов из слегка наклоненных вправо оттисков «печатной гребенки» и примыкающих к ним снизу поясами из двойных аналогичных горизонтальных оттисков. Ложе штампа из 10 зубцов – прямоугольной формы, длиной 13 мм и шириной 2 мм. Между двойными горизонтальными оттисками верхнего бордюра вписаны ямочные вдав-ления округлой формы, диаметром 4 мм.

Сосуд 2 (2 фр.) – тонкостенный (5–6 мм), с закрытой формой устья; форма дна неизвестна. Поверхность верхнего края – уплощенная. Декор сосредоточен в верхней части сосуда. Два бордюра из вертикальных оттисков «печатной гребенки» окаймляют сверху и снизу зону из 4-х поясов плотно расположенных от-

Рис. 1. Старочервовская стоянка. Исследования 2022 г. Керамический комплекс.

1 , 5 , 6 – сосуд 1; 2 , 7–9 – сосуд 2; 3 – сосуд 3; 4 – сосуд 4. Микрофотографии следов технологических операций и включений в составе формовочных масс: 5 – следы заглаживания внутренней поверхности; 6, 8 – органический раствор; 7 – дробленая порода; 9 – отпечаток растительности.

печатков фигурного штампа – т.н. «уточки». Граница верхнего «гребенчатого» бордюра и зоны с «уточками» подчеркнута поясом из округлых ямок (диаметр 4 мм). Гребенчатый штамп из 7–8 мелких зубцов имеет прямоугольную форму ложа, длиной 10–11 мм и шириной 2 мм. Низкая степень сохранности лицевой поверхности сосуда не позволяет достоверно судить об особенностях фигурного штампа-«уточки» – из-за плохой сохранности поверхности внутренний рельеф не прослеживается, но во внешнем контуре отпечатков местами угадываются квадратные зубцы.

Сосуд 3 (5 фр.) имел открытую форму устья. Профилировка верхней части простая, слегка вогнутая.

Толщина стенок – 6 мм. Верхний край сосуда утолщен до 9 мм и имеет уплощенную поверхность. Орнамент в верхней части сосуда представлен «елочкой» из оттисков «печатной гребенки». Поверх гребенчатого узора, по линии стыка двух бордюров, нанесен пояс из округлых ямок (ø = 4 мм). Гребенчатый штамп длиной 12–13 мм и шириной 2 мм имеет подпрямоугольную форму ложа и состоит из 5–6 зубцов.

Сосуд 4 выделен по единственному фрагменту венчика и, судя по нему, имел открытую форму устья и прямую профилировку верхней части. Срез «скошен» вовнутрь и имеет сглаженный профиль. Толщина стенок – 7–8 мм. Сохранившийся участок декора представлен ямочными вдавлениями полулунной формы, шириной 5 мм, нанесенными в «шахматном» порядке.

Сосуды изготовлены из ожелезненных слабозапе-соченных глин с единичными окатанными частицами песка размером 0,2–0,5 мм. В составе формовочных масс – дробленая каменная (предположительно, кварцитовая) порода и органический раствор. Дробленая порода добавлена в значительной концентрации 1 : 2 – 1 : 3, размер включений составляет от 0,2–0,5 до 2–5 мм; частицы белого, светло-серого, бежевого и коричневого цветов имеют конгломератный состав, в котором заметны золотистые слюдистые пленочки (также встречаются в изломе отдельно). Примесь органического раствора выражена в присутствии матовых и блестящих черных пленочек, покрывающих излом и внутреннюю поверхность аморфных пустот размером 1–1,5 мм (встречаются полости с остатками видоизмененного в процессе обжига органического вещества). Единичны отпечатки растительности шириной 0,4–1 мм – детритных волокон, в одном случае – обрывка травинки длиной 5 мм с сохранившимся продольным рельефом. Последнее наблюдение позволяет осторожно предположить, что роль орграствора выполняла выжимка из навоза.

Наблюдения о созидательной стадии гончарства составлены в основном благодаря сохранившейся крупной части стенки сосуда 1. Наличие разнонаправленных спаев между конструктивными элементами свидетельствует о применении техники лоскутного налепа. Внутренняя и внешняя поверхности сосудов заглаживались твердым инструментом – предположительно, деревянным ножом. О заключительной стадии производства сосудов – технологии обжига – свидетельствуют изменения цвета их изломов и поверхностей. Можно заключить, что обжиг проводился в смешанной окислительно-восстановительной среде очажного устройства.

Селище Басандайское V находится в черте г. Томска на третьей надпойменной террасе правого берега р. Томь высотой 50–60 м, в 1,75 км к югу от устья р. Ба-сандайки. Памятник открыт А.Д. Гаманом, им же собран немногочисленный подъемный материал раннего железного века. В 2002 г. в ходе мониторинга и инструментальной съемки памятника, было зафиксировано 87 западин [Березовская, Марков, Торощина, 2005, с. 299].

В 2020 г. отряд ФИЦ УУХ СО РАН под руководством А.Г. Марочкина провел на территории ОАН «Селище Басандайское V» аварийно-спасательные работы. Был заложен раскоп площадью 8 м2 и последующей прирезкой в 0,55 м2. К моменту работ состояние памятника было аварийным, что связано как с естественным процессом разрушения кромки коренной террасы р. Томи, так и серьезным антропогенным воздействием в результате возведения и функционирования дома отдыха, асфальтированных дорожек, автостоянки, ограждений и т.д. Западный склон, вдоль которого вытянуто поселение, подвержен сильной эрозии. Часть западин находится у осыпающегося края террасы. По территории памятника проходят дороги, частично разрушившие некоторые западины. По сравнению с состоянием памятника в 2002 г. можно зафиксировать полное или частичное уничтожение 17 западин. В то же время в 2020 г. удалось выявить 16 западин, не зафиксированных в 2002 г.

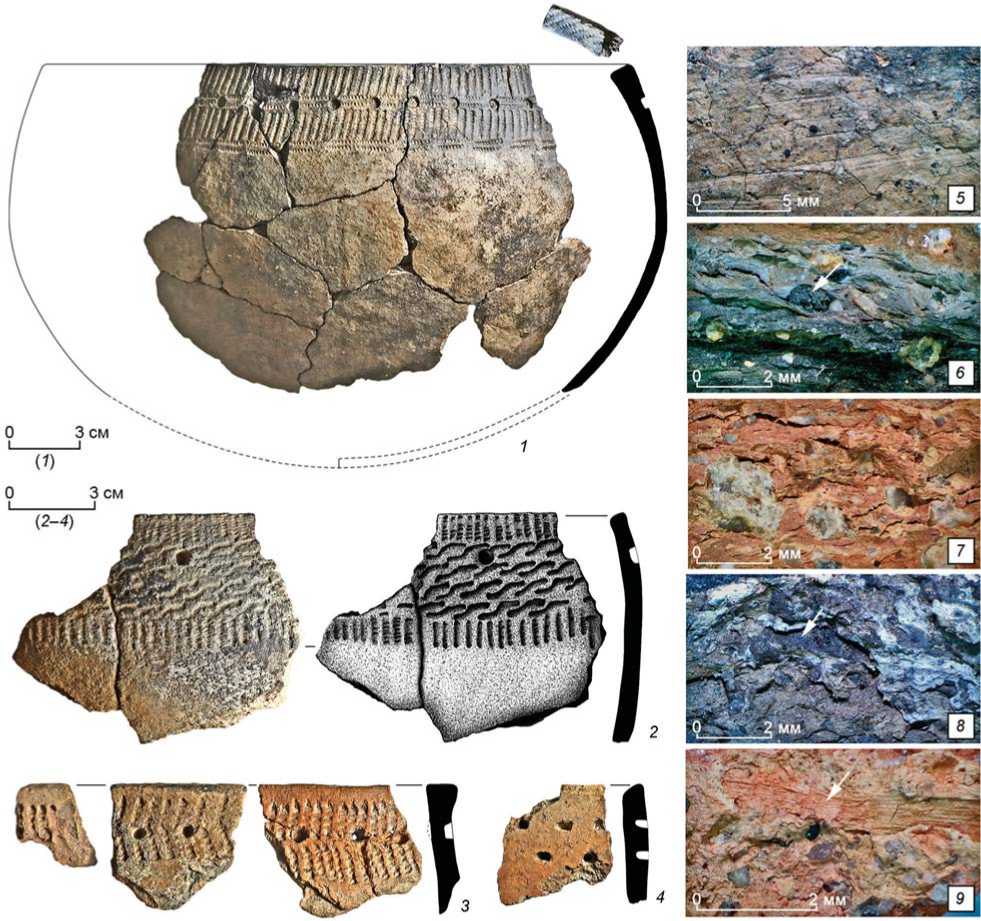

Серия находок (109 экз.) включает предметы каменной индустрии и фрагменты керамической посуды. Предметы каменной индустрии представлены 27 от-щепами и 7 предметами неклассифицируемой части каменного инвентаря. Весь каменный материал слабо выразителен, из всех отщепов 85 % (23 экз.) – «случайной» формы, 96 % (26 экз.) – не имеют следов дополнительной обработки. Керамическая часть коллекции насчитывает 75 фрагментов, из которых 60 соотнесены с шестью выделенными сосудами (рис. 2), а 15 – не имеют признаков для морфологической атрибуции.

Сосуд 1 реконструирован из 54 фрагментов, залегавших в скоплении in situ на глубине –90 см от уровня дневной поверхности на участке размерами 0,4 × 1,2 м. Он имеет слегка закрытую «баночную» форму и округлое дно. Высота емкости – 24 см, диаметр устья (по внешним стенкам) – 26 см, максимальный диаметр тулова – 28 см. Толщина стенок в зоне венчика – 6–8 мм, тулова – 7–8 мм, в области дна – до 10 мм. Край венчика прямой, чуть скошен вовнутрь. Орнамент в верхней части сосуда представлен тремя рядами оттисков двух гладких фигурных штампов. Два верхних ряда нанесены одним S-образным штампом, третий (нижний) – зеркально отраженным, с вертикальным разворотом. Высота орнаментального пояса составляет 25–28 мм. Срез венчика украшен оттисками, аналогичными верхнему ряду.

Группа из пяти сосудов (2–6) представлена фрагментами с гребенчатым и гребенчато-ямочным орнаментом.

Сосуд 2 выделен по фрагменту венчика с прямой профилировкой. Срез имеет округлую форму и чуть утолщен (до 8 мм) относительно стенок (6 мм). Декор представлен гребенчатой «елочкой», между линиями которой нанесен пояс из округлых ямок (диаметр 5 мм). Отпечатки нанесены четырехзубым штампом, с вытянутым прямоугольным ложем, длиной 8–9 мм и шириной 2 мм.

Сосуд 3 представлен фрагментом венчика со слабо выраженной вогнутой профилировкой. Срез прямой, скошен вовнутрь. Толщина стенок – 6 мм. Сохранился декор в виде двух округлых ямок (диаметры 6 и 4 мм), расположенных в горизонтальный пояс.

Сосуд 4 выделен по фрагменту венчика со слабо выраженной выгнутой профилировкой. Срез округлой формы, украшен наклонными оттисками зубчатого штампа. Толщина стенок – 3–4 мм. Декор представлен гребенчатой «елочкой». Отпечатки штампа, состоящего из пяти зубцов, имеют прямоугольную форму длиной 8 мм и шириной 2 мм.

Сосуд 5 – небольшой фрагмент венчика с прямой профилировкой. Срез прямой, скошен вовнутрь, укра-

Рис. 2. Селище Басандайское V. Исследования 2020 г. Керамический комплекс.

1 , 7–9 – сосуд 1; 2 , 10 – сосуд 2; 3 – сосуд 3; 4 – сосуд 4; 5 , 11 – сосуд 5; 6 – сосуд 6. Микрофотографии следов технологических операций и включений в составе формовочных масс: 7 – увеличенный вид локального участка декора; 8 – следы спаев лоскутного налепа; 9 – дробленая каменная порода; 10 – отпечаток растительности; 11 – шамот с включениями дробленой породы.

шен наклонными оттисками гребенчатого (4–5-зубого) штампа. Сохранился участок декора в виде ряда оттисков гребенчатого штампа, нанесенных с наклоном вправо, и расположенного под ним округлого ямочного вдавления диаметром 5 мм.

Сосуд 6 – небольшой фрагмент венчика с прямой профилировкой. Срез скошен вовнутрь. Толщина стенок – 7 мм. Сохранился единственный элемент декора в виде наклонного оттиска зубчатого штампа размерами 1 × 6 мм.

Со суды 1–4 имеют более выраженную степень сходства по характеристикам исходного пластичного сырья и состава формовочных масс: они изготовлены из слабоожелезненных, незапесоченных глин с добавлением дробленой каменной породы и органических растворов (Г + ДрП + ОР). Концентрация дробленой породы значительна (1 : 3 – 1 : 2), в случае сосуда 3 – ниже (1 : 4 – 1 : 3). Частицы белого, светло-серого, бежевого, светло-розового цветов варьируют по размерам от 0,2–0,5 мм до 2–4 мм, имеют конгломератный состав с включениями слюдистых пленочек. Сосуды 5 и 6, представленные очень малыми фрагментами, выделяются большей степенью ожелезненности исходного сырья с оолитовыми железистыми частицами, а также присутствием в составе формовочных масс, помимо дробленого камня (концентрация 1 : 4 – 1 : 3) и органических растворов, включений шамота. В одном случае шамот принадлежит сосуду из слабо-ожелезненного сырья, в составе фиксируется дробленая порода.

Наблюдения по реконструированному со суду 1 и другим фрагментам позволяют предполагать, что они были сконструированы в технике лоскутного налепа на основе емкостно-донного начина. Об этом свидетельствуют разнонаправленные спаи и порядок наложения конструктивных элементов в зоне дна. Исключение, вероятно, составляет тонкостенный сосуд 4, предположительно, изготовленный путем состыковки лент. На поверхностях сосудов 1, 2 и 4 зафиксированы следы заглаживания твердым инструментом (деревянным ножом?). Обжиг всех сосудов, за исключением сосуда 4, произведен в преимущественно восстановительной среде без доступа кислорода; сосуда 4 – в смешанной окислительно-восстановительной среде.

Культурная принадлежность и вопросы датировки

Керамика, найденная на Старочервовской стоянке, относится к фоминскому типу памятников Верхнего Приобья [Троицкая, 1979; Ширин, 2003]. Материалы этого памятника предварительно могут быть датированы рубежом III–V вв. н.э., т.к. они обладают рядом признаков относительно более поздних фоминских комплексов Кузнецкой котловины — построение орнаментов с преимущественным использованием оттисков гребенчатого штампа с небрежным их нанесением, за- вершение нижней части орнаментальной композиции в виде парных горизонтальных оттисков гребенки.

Материалы селища Басандайское V не исключают наличия на памятнике нескольких комплексов, относящихся к финалу раннего железного века. Об этом может свидетельствовать не столько разница в хроно-стратиграфических позициях керамики, сколько ее орнаментальные особенности. Основной комплекс представлен обломками нескольких сосудов. Один из них (рис. 2, 1 ), развал которого зафиксирован в нижних горизонтах культурных отложений, ассоциируется с заключительным этапом развития кулайской культуры в этом регионе (III–IV вв. н.э.). В орнаментации в этот период резко сокращается доля ямок, часто они и вовсе отсутствуют в композиции [Рыбаков, 2015, с. 139, 142], как и в декоре нашего сосуда. Сосуды, аналогичные по форме и орнаментации описанному с Басан-дайского V, известны на поселениях Аникино I [Там же, рис. 102], Шеломок III [Там же, рис. 112, 5 ], городище Тимирязево III [Там же, рис. 106, 4 ]. Подобные сосуды исследователи соотносят с керамикой памятников фоминского типа [Рыбаков, 2015, с. 142; Чин-дина, 1984, с. 94]. К этому же культурному горизонту следует отнести фрагменты сосуда баночной формы с оттисками гребенки в виде горизонтальной елочки (рис. 2, 4 ). Исследователи не исключают, что возрастание доли керамики с гребенчатой орнаментацией на поселениях Томского Приобья вызвано фоминским культурным влиянием [Рыбаков, 2015, с. 115]. Возможно, с чуть более ранним периодом (от рубежа эр) связаны сосуды с оттисками гребенки, разделенными зоной ямок (рис. 2, 2, 5 ). Среди материалов Басандай-ского V возможно и наличие комплекса, который может быть отнесен к переходному времени от раннего железного века к раннему Средневековью (середина I тыс. н.э.), когда незначительно меняется профилировка сосудов (рис. 2, 3 ). Но из-за сильной фрагмен-трованности керамики уверенности в последних двух предположениях нет.

Заключение

Сравнение результатов технологического анализа керамики Старочервовской стоянки и Басандайского V между собой показывает различие, в первую очередь, в степени ожелезненности исходного сырья. Для сосудов из Нижнего Притомья характерны слабоожелезнен-ные глины, что в целом согласуется с наблюдениями других авторов о региональной специфике в гончарстве населения кулайской общности [Рыбаков, Степанова, 2017; Степанова, Плетнева, Рыбаков, 2021]. Общая для обоих памятников традиция составления формовочных масс (дробленый камень + органический раствор) выделяется в качестве ведущей для гончаров кулайской общности Томского Приобья [Степанова, Плетнева, Рыбаков, 2021]. Случаи использования двух видов минеральных примесей (дробленый камень и шамот), отмеченные для сосудов Басандайского V, могут свидетельствовать о контактах с инокультурным населением или взаимодействием локальных вариантов общности. Предварительные наблюдения пока позволяют говорить только о том, что наблюдаемые факты — это, скорее всего, результат культурного взаимодействия, а не прямого переноса культурной традиции вместе с фоминским населением.

Исследование выполнено в рамках исполнения государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № АААА-А21-121012090006-0 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Список литературы Новые материалы кулайской общности в Притомье

- Березовская Н.В., Марков П.А., Торощина Н.В. Мониторинг памятников археологии федерального значения в приустьевой части рч. Басандайка в 2002 г. // Культуры и народы Западной Сибири в контексте междисциплинарного изучения: Сб. Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томск. гос. ун-та. - Томск, 2005. -Вып. 1. - С. 295-300. EDN: TOSIZP

- Мартынов А.И. Материалы к археологической карте Кемеровской области // Ученые записки Кемеровского пед. ин-та. - 1961. - Вып. 4. - С. 152-164.

- Плац И.А. Картографирование археологических памятников на севере Кузбасса в 1958 - 1959 годах // Развитие - 2021. - Науч. электронное издание. - Кемерово, 2021. - С. 228-247. EDN: XFUJBI

- Рыбаков Д.Ю. Томское Приобье в конце IV/III в. до н.э. -IV в. н.э.: дисс.. канд. ист. наук. - Барнаул, 2015. - В 2 т. EDN: LAPRQT

- Рыбаков Д.Ю. Локальные особенности томского варианта кулайской культурно-исторической общности конца IV в. до н.э. - IV в. н.э. // Universum Humanitarium. - 2020. -№ 2. - С. 132-160. EDN: GFGQVZ