Новые материалы о луках кенкольской культуры

Автор: Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Орозбекова Ж.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются костяные накладки луков из памятников кенкольской культуры из Чуйской долины Кыргызстана. Прослеживаются основные результаты изучения сложносоставных луков древних кочевников хунно-сяньбийского времени. Рассматриваются разные формы концевых боковых и составных боковых накладок, части срединных фронтальных накладок, по которым можно реконструировать форму лука. В результате анализа выявлены некоторые конструктивные особенности сложносоставных луков кенкольских воинов. Подтверждена важная роль оружия дистанционного боя в комплекте вооружения древних номадов кенкольской культуры.

Костяные накладки, сложносоставные луки, кенкольская культура, чуйская долина, древние кочевники, хунно-сяньбийское время

Короткий адрес: https://sciup.org/14522126

IDR: 14522126 | УДК: 903.2.393

Текст научной статьи Новые материалы о луках кенкольской культуры

Xianbei period.

В составе комплекса вооружения кочевников, населявших горы и долины Тянь-Шаня и Семиречья в первой половине I тыс. н.э., важное место занимало оружие для дистанционного боя, лук и стрелы.

Отдельные предметы вооружения для дистанционного боя, в т.ч. железные трехлопастные наконечники стрел, обнаружены в ходе раскопок археологических подбойных и катакомбных памятников в долине р. Талас в конце XIX в. финским исследователем Г. Гейкелем [Heikel, 1918, s. 21, 37]. В 1938 г. найденные костяные накладки лука и железные наконечники стрел из раскопок подбойных захоронений проанализированы М.В. Воеводским и М.П. Грязновым. Они решили, что эти памятники относятся к древним кочевникам – усуням [Воеводский, Грязнов, 1938, с. 163, 170–173]. В 1930–1940-х гг. изучением оружия, в т.ч. деталей луков и наконечников стрел из раскопок могильника Кенкол, занимался А.Н. Берн- штам [1940, с. 30–31]. Он сопоставил находки с предметами вооружения из комплексов хунну Центральной Азии. Исследователь связал памятник Кенкол со среднеазиатскими гуннам [Берн-штам, 1940, с. 30–31; 1997, с. 19–62]. Несмотря на большую значимость этих исследований для развития археологии хунно-сяньбийской эпохи в Кыргызстане и Средней Азиии в целом, нужно отметить, что А.Н. Бернштам предложил неточную схему реконструкции кибити кенкольского лука по сохранившимся костяным накладкам из катакомбы № 2 Кенкольского могильника. Согласно его предположению, накладки занимали большую часть кибити, с небольшими перерывами между концевыми и срединными накладками. При этом кибить выгнута дугой по направлению к стрельбе, а срединные боковые и фронтальная накладки размещены противоположно их реальному положению на кибити [Бернштам, 1940, табл. XXVIII; 1997, рис. 12]. При таком размещении накладок алтайская горная страна в эпоху палеометалла и средне- на кибити лука почти не остается места для плеч, которые должны изгибаться при натяжении тетивы и выстреле.

В памятниках кенкольского типа, раскопанных в последующие годы, тоже обнаружены фрагменты костяных накладок луков [Берн-штам, 1952, с. 62; рис. 37, 1–7, 10, 17 ]. В результате сравнительного изучения этих материалов С.С. Сорокин указал на их отличия от хуннских, предложив отнести памятники к кочевому скотоводческому населению Средней Азии [1956, с. 14]. Отдельные находки костяных деталей сложносоставных луков и железных наконечников стрел из раскопок памятников хуннского времени на Центральном Тянь-Шане введены в научный оборот во второй половине 1950-х гг. [Кибиров, 1959, рис. 26, 28].

В последующие годы исследования курганов с катакомбными захоронениями на Тянь-Шане продолжил И.К. Кожомбердиев. Среди материалов с памятников Акчий-Карасу, Джал-Арык, Торкен и

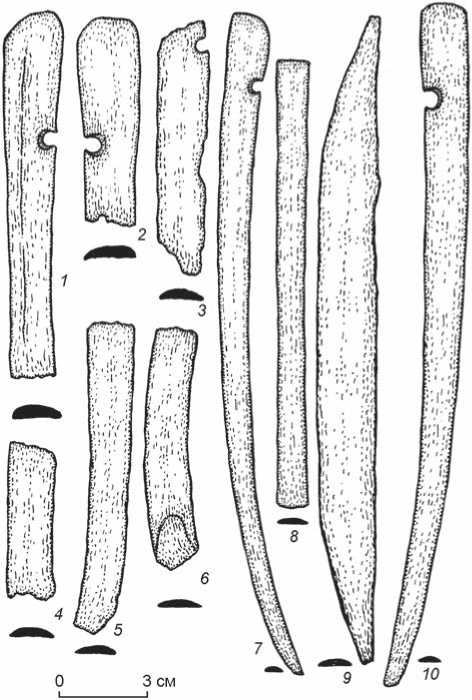

Костяные накладки луков кенкольской культуры. 1–3, 5, 7, 10 – концевые боковые накладки и их фрагменты; 4, 8 – целая срединная фронтальная накладка и фрагмент; 6 – составная концевая боковая накладка; 9 – срединная фронтальная накладка ( 1, 2 – из Чуйской долины; 3–6 – с памятника Акчий-Карасу; 7–10 – с памятника Джал-Арык).

др. большое количество костяных накладок луков и разнотипных железных наконечников стрел. По результатам их изучения подготовлены научные статьи и обобщающие труды [Кожомбердиев, 1963, с. 72; История…, 1968, с. 86; 1984, с. 165]. В конце 1980-х гг. комплекс вооружения кенкольских воинов, включая луки и стрелы, реконструирован И.К. Кожомбердиевым и одним из авторов настоящей статьи [Кожомбердиев, Худяков, 1987, с. 78– 88]. Новые находки деталей луков из памятников хунно-сяньбийского времени на Тянь-Шане введены в научный оборот кыргызскими и российскими исследователями [Худяков и др., 2013, с. 83–85].

Нам удалось изучить несколько интересных костяных деталей сложносоставных луков из памятников кенкольской культуры в Чуйской долине, хранящихся в Государственном историческом музее Кыргызской Республики и в фондах Института истории Национальной академии наук. Большая часть этих предметов введена в научный оборот [Кожомбердиев, Худяков, 1987, с. 78–80]. Однако некоторые материалы подробно не рассматривалась. В 2013 г. авторами данной статьи были собраны интересные материалы по оружию дистанционного боя, относящиеся к хунно-сянь-бийскому времени. Анализируя костяные накладки луков, изученные в разные годы, мы пришли к следующим выводам.

Среди находок, обнаруженных в окрестностях Бишкека в Чуйской долине, есть 2 фрагмента концевых боковых накладок на один из концов лука. Они имеют арочные вырезы для тетивы. Обе накладки сохранились частично. Один фрагмент имеет длину 12 см, а другой – 7 см. Ширина обеих накладок 1,5–2 см. Обращает на себя внимание расположение арочных вырезов для крепления тетивы: они находятся на расстоянии до 4 см от конца накладок и кибити лука (см. рисунок, 1, 2 ). В отличие от большей части других концевых накладок из памятников кенкольской культуры, эти совершенно прямые. Возможно, изгиб начинался в нижней части накладки.

Среди костяных деталей этого сложносоставного лука есть фронтальная накладка с выделенным овальным окончанием. Подобная форма срединной фронтальной накладки довольно необычна. Накладки такой конструкции редко встречаются в памятниках кенкольской культуры [Кожомбер-диев, Худяков, 1987, с. 78].

Среди изученных фрагментов костяных деталей лука из кургана 31 могильника Акчий-Карасу привлекает внимание частично сохранившийся обломок концевой боковой накладки с арочным вырезом для тетивы и обломанными концами. Длина его сохранившейся части 8,5 см, а шири- на – 1,7 см (см. рисунок, 3). Верхний конец этой накладки обломан, поэтому судить о форме окончания достаточно сложно. Сохранившаяся часть накладки прямая.

Из этого же памятника происходит фрагмент концевой боковой накладки с пологим срезом на одном из концов. Длина сохранившейся части изделия 8 см, а ширина – 1,5 см (см. рисунок, 6 ). Наличие косого среза свидетельствует о том, что эта накладка состояла из склеивавшихся между собой частей пластины. Подобные составные накладки изготавливали потому, что не хватало роговых заготовок нужной длины. В составе коллекции есть частично сохранившаяся, плавно изогнутая нижняя часть концевой боковой накладки (длина 10,5 см, ширина 1,5 см) (см. рисунок, 5 ).

В данном кургане найден также фрагмент срединной фронтальной накладки (длина 5,2 см, ширина 1,5 см). Оба конца накладки обломаны (см. рисунок, 4 ).

На памятнике Джал-Арык обнаружен полный набор накладок от сложносоставного лука: две пары концевых боковых, одна пара срединных боковых, одна срединная фронтальная. Концевые боковые накладки снабжены арочными вырезами для крепления петель тетивы (см. рисунок, 7, 10 ). Накладки на верхний конец кибити немного длиннее накладок на нижний конец лука. Срединные боковые накладки длинные, широкие, со скошенными концами (см. рисунок, 9 ). Срединная фронтальная накладка длинная, узкая, с прямыми боковыми сторонами (см. рисунок, 8 ).

Обращает на себя внимание характерная особенность срединных фронтальных накладок сложносоставных луков кенкольской культуры. В отличие от большей части подобных накладок сложносоставных луков кочевников хунно-сянь-бийского времени центральноазиатского региона, некоторые луки носителей кенкольской культуры снабжены срединными фронтальными накладками без заметного расширения на концах. Вероятно, это обусловлено тем, что, в отличие от луков хуннских и саяно-алтайских кочевников, у кенкольских номадов срединные фронтальные накладки не выходили за пределы середины и на плечи кибити лука. Изученные материалы позволяют расширить имеющиеся представления о конструктивных особенностях сложносоставных луков кенколькой культуры.

Список литературы Новые материалы о луках кенкольской культуры

- Бернштам А.Н. Кенкольский могильник//Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа. -Л., 1940. -Вып. 2. -34 с.

- Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая//МИА. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. -№ 26. -348 с.

- Бернштам А.Н. Кенкольский могильник//Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. -Бишкек: Айбек, 1997. -Т. I. -С. 19-62.

- Воеводский М.В., Грязнов М.П. Усуньские могильники на территории Киргизской ССР: к истории усуней//Вестн. древней истории. -1938. -№ 3. -С. 162-179.

- История Киргизской ССР. -Фрунзе: Кыргызстан, 1968. -Т. I. -708 с.

- История Киргизской ССР. -Фрунзе: Кыргызстан, 1984. -Т. I. -798 с.

- Кибиров А.К. Археологические работы в Центральном Тянь-Шане 1953-1955 гг.//Тр. Киргиз. археол.-этнограф. экспедиции. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -Т. II. -С. 63-138.

- Кожомбердиев И.К. Катакомбные памятники Таласской долины//Археологические памятники Таласской долины. -Фрунзе, 1963. -С. 33-78.

- Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С. Комплекс вооружения кенкольского воина//Военное дело древнего населения Северной Азии. -Новосибирск: Наука, 1987. -С. 75-106.

- Сорокин С.С. О датировке и толковании Кенкольского могильника//КСИИМК. -1956. -Вып. 64. -С. 3-14.

- Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Борисенко А.Ю., Акматов К.Т. Сложносоставные луки с памятника Уч-Курбу в Кыргызстане//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 3. -С. 81-86.

- Heikel H.J. Altertumer aus dem Tale des Talas in Turkestan//Travaex ethnographiques. -Helsinki, 1918. -T. VII. -47 s.