Новые материалы по конскому снаряжению раннесакского времени из Восточного Казахстана

Автор: Бесетаев Б.Б., Кариев Е.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Общеизвестно, что Восточный Казахстан в силу своего географического расположения являлся контактной зоной в различные исторические периоды. В частности, можно отметить взаимодействие древних культур Южной Сибири, Саяно-Алтая, Северного, Центрального Казахстана, Семиречья и др. в скифо-сибирскую эпоху, что в большинстве случаев выражается в материалах «скифской триады». Один из ее ключевых элементов - конское снаряжение - рассмотрен в статье на основе новых находок раннесакского времени, выявленных в Уланском р-не Восточно-Казахстанской обл. Они позволяют уточнить некоторые аспекты развития материальной культуры на восточной периферии скифо-сако-сибирского мира в начале эпохи ранних кочевников. Конское снаряжение тех или иных этапов этой эпохи может существенно различаться. Интересно то, что различия имеются между материалами, казалось бы, одновременных объектов одного могильника. При сравнительно-типологическом анализе вышеуказанных находок выявлен круг аналогий, которые позволяют с определенной долей уверенности говорить о синхронности Герасимовского могильника с аржанским этапом раннескифского времени в Евразии и о том, что Восточный Казахстан на заре эпохи ранних кочевников играл важную роль в миграционных и диффузионных процессах скифо-сибирского мира. Исследования последних лет, посвященные становлению скифо-сибирских культур, показали необходимость определения хронологии памятников и более обстоятельного изучения межкультурных связей. Детали конского убранства, наряду с другими идентифицирующими элементами скифоидных культур, играют немаловажную роль в решении проблем датирования, а также реконструкции этнокультурных процессов на заре эпохи раннего железа.

Восточный казахстан, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145774

IDR: 145145774 | УДК: 903''14 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.072-078

Текст научной статьи Новые материалы по конскому снаряжению раннесакского времени из Восточного Казахстана

Как показывают результаты полевых исследований, предметы конского снаряжения являются одними из наиболее массовых в вещевых комплексах ранних кочевников. Захоронения коней в полной амуниции, а также отдельные сбруйные наборы и детали в погребениях и кладах фиксируются на большей части скифо-сако-сибирского ареала, в т.ч. и на территории Восточного Казахстана, в пределах довольно значительного временного диапазона. Детали конского убранства широко используются в построении хронологических шкал, реконструкции миграционных процессов в древности и т.д. В этой связи весьма важна роль новых материалов, которые дают возможность существенно дополнить или скорректировать имеющиеся взгляды.

В представленном исследовании рассматриваются принадлежности конского снаряжения раннего этапа скифо-сакской культуры, происходящие из разрушенного кургана на территории с. Герасимовка Уланского р-на Восточного Казахстана. Данные материалы вводятся в научный оборот впервые*. Вышеназванный разрушенный объект историко-культурного наследия однозначно относится к курганному могильнику Герасимовка, но в ходе предыдущих обследований не был учтен. Он последовательно пронумерован нами – кург. 31. Сам могильник расположен на северной окраине упомянутого села, у оконечно сти первой надпойменной террасы левого берега Иртыша – на ровной площадке между террасой и автотрассой Усть-Каменогорск – Таврия. Южная часть памятника разрушена этой дорогой и лесопосадкой. Среди деревьев прослеживаются отдельные слабовыраженные курганные насыпи. По всей видимости, территория могильника в недавнем прошлом активно использовалась под сельхозугодья, вследствие чего насыпи большей части малых курганов распаханы. На момент раскопок насчитывалось 30 насыпей в двух курганных группах, вытянутых цепочками по линии СВ – ЮЗ. Первая группа состоит из 24 объектов, вторая – из шести (№ 25–30). В центре большинства из них имеются поросшие кустарником глубокие грабительские воронки, по окружности насыпей фиксируются рвы шириной 3–4 м, глубиной 0,3–0,5 м. Диаметры всех объектов могильника варьируют в пределах 15–20 м, высота от 0,5 до 1,0 м. Самый крупный кург. 30 имеет диаметр 40 м, высоту 1,5 м [Свод…, 2006, с. 218].

Первые археологические исследования могильника Герасимовка осуществлены в 1998 г. экспедицией Восточно-Казахстанского государственного университета под руководством А.А. Ткачева. Было изучено два объекта (№ 22, 28). При раскопках кург. 22 выявлен набор конской узды раннескифского времени [Ткачев, Ткачева, 1999, с. 141–142, рис. 3; Ткачев, Тишкин, 1999], о котором будет упомянуто ниже.

Описание находок

Детали конского снаряжения были обнаружены в ходе земляных работ в северной части с. Герасимовка. Все вещи вместе с фотографиями переданы учителем средней школы Е. Сансызбаевым в Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей (г. Усть-Каменогорск). Согласно акту № 10 приема предметов на постоянное хранение от 31.03.2005 г. (Архив ВКОИКМ. Д. 1-50. Л. 28–29) и рассказам выезжавших на место научных сотрудников музея, памятник был частично разграблен, выявлены каменные плиты (вероятно, фрагменты каменного ящика) и кости лошади в анатомическом порядке. Каких-либо данных о человеческих останках нет.

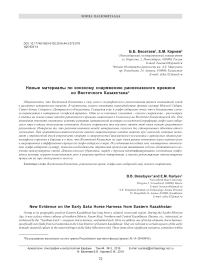

Дет али узды. Лошадь была взнуздана двухсоставными бронзовыми удилами со стремечковидными окончаниями (рис. 1, 1 ). Длина каждого звена 9,5 см. Псалии бронзовые, прямые, трехдырчатые, отверстия выполнены в одной плоскости. Длина изделий 11,5 см, ширина в районе отверстий до 1,5 см. Визуальный анализ псалиев позволяет предположить, что они отлиты в одной форме. Одно изделие обломано по серединному отверстию (рис. 1, 2, 3 ).

Среди находок есть бронзовые ворворки: две – суголовных и холочных ремней, одна – подбородочного (рис. 1, 4 – 6 ). Первые имеют усеченно-конусовидную форму, последняя – конусовидную. У двух больших отверстия цилиндрические, а у малой коническое. Диаметр первых 2,5 см, третьей – 1,5 см. Также имеются три обломка уздечных распределителей (рис. 1, 7 – 9 ), которые представляют собой несколько

Рис. 1. Бронзовые детали снаряжения верхового коня из кург. 31 могильника Герасимовка (фотограф К.В. Чугунов). 1 – удила; 2, 3 – псалии; 4, 5 – ворворки суголовных и холочных ремней; 6 – ворворка подбородочного ремня; 7–9 – уздечные распределители ремней; 10 – фрагмент наносной подвески (?); 11 – подпружные пряжка и блок; 12 – подпружная бляха-застежка.

уплощенные с четырех сторон цилиндры небольших размеров (в основании ок. 1 × 1 см), что отличает их от сравнительно крупных нагрудных и холоч-ных распределителей. Среди находок есть фрагмент предмета из бронзы (рис. 1, 10 ), плоский, размерами 1,7 × 1,0 см. Возможно, это обломок наносной подвески. В указанном акте приема предметов данная вещь не значится.

Детали седельных ремней. Обнаружены подпружные пряжка со шпеньком и блок (рис. 1, 11 ), арочные в сечении, с прямоугольными рамками, имеющими выступы-фиксаторы. Размеры пряжки и блока ок. 8,5 × 9,5 см. Имеется также бляха-застежка правого подпружного ремня. Ее размеры 6,5 × 7,0 см (рис. 1, 12 ). В акте приема предметов обозначения некоторых деталей указаны ошибочно.

Обсуждение

Относительно хорошая археологическая изученность конского снаряжения VII–VI вв. до н.э. в Восточном Казахстане и сопредельных регионах позволяет с большой долей вероятности определить назначение каждого изделия из разрушенного кург. 31 Герасимовского могильника и очертить примерный хронологический диапазон их бытования.

В VII – начале VI в. до н.э. на территории Казахстана наряду с традиционными видами удил в комплексе с трехдырчатыми псалиями появились усовершенствованные в функциональном отношении формы этих элементов. Выделены четыре основных способа их соединения. Выявленный в разрушенном кургане уздечный комплекс относится к первому – традиционному типу, где внешние окончания удил прихватывались кожаным ремешком к срединному отверстию трехдырчатых псалиев [Шульга, 2008, с. 74–75]. Большинство исследователей считает, что данный тип бытовал в пределах VIII–VI вв. до н.э [Кадырбаев, 1968, с. 30; Грязнов, 1980, с. 58; Горбунова, 2001, с. 193; Шульга, 2008, с. 54–56].

По мнению М.К. Кадырбаева, стремечковидные удила с дополнительным отверстием появились в VIII в. до н.э [1968, с. 30]. Следует отметить вза-имовстречаемость в погребениях VII–VI вв. до н.э. двух типов стремечковидных удил – с дополнительным отверстием и без него, которые, как правило, сочетаются с трехдырчатыми роговыми и бронзовыми псалиями разнообразных форм [Шульга, 2008, 68–74]. Следовательно, можно предположить, что эти типы возникли синхронно или же второй появился в результате трансформации первого в процессе усовершенствования элементов управления конем.

Стремечковидные удила без дополнительных отверстий, по мнению Н.А. Боковенко, широко бытовали почти на всей территории скифо-сако-сибирского мира, но в сочетании с трехдырчатыми псалиями они встречаются на сравнительно небольшой территории (Казахстан, Алтай, Тува) [1979, с. 68–69]. Так или иначе, трехдырчатые бронзовые псалии и стремечковидные удила с дополнительным отверстием или без него большинством исследователей относятся к числу наиболее ранних (VIII–VII вв. до н.э.) элементов конского убранства скифо-сакского ареала [Вишневская, Ити-на, 1971, с. 201–203; Грязнов, 1980, с. 58; Горбунова, 2001, с. 193].

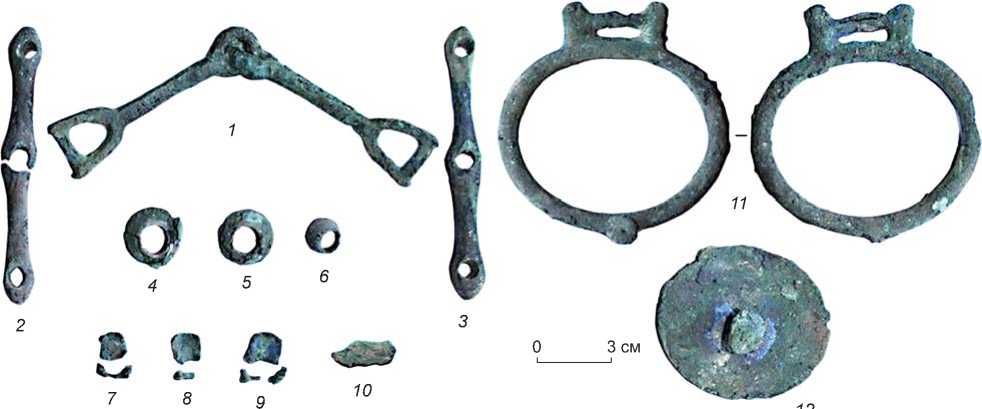

Герасимовские удила со стремечковидными окончаниями (рис. 2, 1 ), боковые стороны которых несколько выгнуты наружу, близки седьмому типу по классификации П.И. Шульги [2008, рис. 56]. Подобные удила с псалиями часто встречаются в памятниках Восточного [Арсланова, 1972, с. 255], Центрального [Кадырбаев, 1966, с. 316, рис. 7], Северного [Грязнов, 1956, с. 12, рис. 3] Казахстана, Саяно-Алтая [Членова, 1967, с. 218–219], Тувы [Грязнов, 1980, рис. 30], Синьцзяна [Шао Хуйцю, 2005, с. 100, рис. 2; Шульга, 2010, с. 222, рис. 76] и датируются VIII–VI вв. до н.э.

Следует отметить, что герасимовские псалии (рис. 2, 2, 3 ) имеют некоторое сходство с остроконечными аржанскими из камеры 26 кургана Аржан-1 [Грязнов, 1980, с. 37, рис. 23]. Отличие заключается в петлевидном расширении у среднего отверстия за счет выступа с одной стороны. Этот признак можно отнести к более раннему времени. Подобный пса-лий найден в камере 13 кургана Аржан-1. В то же время он имеет признаки псалиев аржанского типа [Там же, с. 48, рис. 30, 18 ]. В других камерах этого кургана псалии по форме несколько иные [Чугунов, 2005, с. 106, рис. 1]. Согласно по следним публикациям, Аржан-1 датируется концом IX в. до н.э. [Евразия…, 2005, с. 68]. На сегодняшний день мало-изученность куртуско-майемерского этапа в Восточном Казахстане создает существенные сложности при реконструкции этнокультурных связей в контексте скифо-сакского ареала.

П.И. Шульга выделяет четыре хорошо различаемых типа ворворок, распространенных на данной территории [2008, с. 85]. Вышеописанные большие ворворки суголовных и холочных ремней (рис. 2, 4, 5 ) можно отнести к первому типу наиболее массивных, а малую для соединения подбородочных ремней (рис. 2, 6 ) – к третьему [Там же, с. 251, рис. 59]. Аналоги зафиксированы в майемерском кург. 2. В могильной яме in situ относительно хорошо сохранилась узда в виде фрагментов ремней с бронзовыми принадлежностями, расположение которых позволяет определить место и функциональное назначение аналогичных деталей из других памятников [Промежуточный отчет…, 2009, с. 25, фото 52, 53; Samašev, Ongar, 2013, S. 558, Abb. 3]. Схожие ворворки уздечных ремней были найдены в кургане Аржан-2 [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010, S. 158, Abb. 138, 6 , Taf. 28, 4, 5 ]. Стоит отметить, что ворворки не могут служить основным индикатором в определении относительно точной хронологии, т.к. бытовали все скифское время и использовались не только в конском снаряжении, но и в воинских поясах.

Три обломка цилиндрических уздечных распределителей ремней (рис. 2, 7 – 9 ) относятся к первому из двух выделенных П.И. Шульгой типов – «высокоцилиндрическим» [2008, с. 81]. Предназначались они для фиксации двух ремней в местах пересечения, так же как украшение самой сбруи. В Восточном Казахстане аналогичные уздечные распре-

Рис. 2. Прорисовка бронзовых предметов конского снаряжения из кург. 31 Герасимовского могильника (художник Е. Печенегова).

1 – удила со стремечковидными окончаниями; 2, 3 – трехдырчатые псалии; 4, 5 – ворворки суголовных и холочных ремней;

6 – ворворка подбородочного ремня; 7–9 – уздечные распределители ремней; 10 – подпружные пряжка и блок; 11 – подпружная бляха-застежка.

делители выявлены в Камышинском комплексе [Арсланова, 1972, c. 255, рис. 1] и кондратьевском кург. 21 [Алехин, Шульга, 2003, с. 62–63, рис. 2]. Анализ имеющихся аналогов позволяет говорить, что, вероятно, они появились в майемерское время, однако наличие подобных изделий в Зевакин-ском комплексе [Арсланова, 1974, c. 57, табл. 3, 24 ], по мнению П.И. Шульги, может указывать на более раннее происхождение такого рода уздечных распределителей [2008, с. 82].

Детали седельных ремней и собственно само седло довольно подробно рассмотрены П.И. Шульгой [Там же, с. 93–103]. Происходящие из разрушенного герасимовского кургана подпружную пряжку со шпеньком и блок (рис. 2, 10 ) можно отнести к первому из семи выделенных им типов [Там же, с. 96–97] – с арочным в сечении блоком и сегментовидной пряжкой. Стоит обратить внимание на то, что шпенек не оформлен в виде копыта, а имеет несколько отогнутый наружу штифт с простой шляпкой. Подобное оформление, возможно, относится к несколько более раннему времени. В Восточном Казахстане аналоги выявлены в Камышинском комплексе [Арсланова, 1972, с. 255, рис. 1] и кондратьевском кург. 21 [Алехин, Шульга, 2003, с. 62–63, рис. 1]. Как известно, подпружные пряжки-застежки и блоки являются одними из наиболее часто встречающихся деталей в бронзовых сбруйных наборах начала VII в. до н.э. на территории Саяно-Алтая и Казахстана [Шульга, 2008, с. 97]. Во многих классификациях и реконструкциях подпружная пряжка со шпеньком в большинстве случаев рассматривается в паре с блоком: через него пропускается левый конец подпружного ремня, а пряжка со шпеньком выступает в качестве фиксатора требуемого натяжения подпруги. Пряжки и блоки такого типа были широко распространены на всей территории скифо-сако-сибирского ареала в VIII–VI вв. до н.э. [Там же, с. 254, рис. 62; Ермолаева, 2012, с. 188, рис. 58].

Вышеописанную бляху-застежку (рис. 2, 11) можно отнести ко второму варианту первого типа по классификации П.И. Шульги [2008, с. 97]. В Восточном Казахстане такие бляхи-застежки встречаются редко. Вероятно, это объясняется тем, что они могли заменяться ременным соединением [Там же, с. 254, рис. 62]. Одна из них в Восточном Казахстане была зафиксирована еще в 1911 г. А.В. Адриановым [1916, с. 58]. Такого рода бляхи-застежки располагались на правом боку лошади, о чем свидетельствуют материалы могильника Гилево-10, где выявлены остатки седла вместе с довольно хорошо сохранившимися фрагментами кожаных подпружных ремней со следами крепления на бляху-застежку с правой стороны [Шульга, 2008, с. 97, рис. 66]. Период их бытования VII–VI вв. до н.э. [Кадырбаев, 1966, с. 330–332, рис. 24, 26; Вишневская, 1973, с. 137, табл. 5]. Учитывая конструкцию анализируемого уздечного набора, можно утверждать, что бляха-застежка из герасимовского кургана относится к разряду ранних. В представленном комплексе остальные детали конского снаряжения отсутствуют. Это может быть объяснено деятельностью грабителей или тем, что часть сбруйных принадлежностей была утрачена вследствие хозяйственных работ, при которых обнаружили памятник.

Остановимся кратко на вышеупомянутом кург. 22 Герасимовского могильника. При его исследовании удила и псалии были обнаружены в специальном отсеке в северном углу каменного ящика. Предположительно тут имел место т.н. обряд pars pro toto , т.е. замена сопроводительного погребения коня захоронением части снаряжения. Псалии, относящиеся к категории дырчато-шпеньковых с Т-образным выступом для соединения с удилами, отличаются от других этого типа своей формой [Ткачев, Ткачева, 1999, с. 141–142, рис. 3]. Авторы отмечают идентично сть парных псалий и подчеркивают, что они были отлиты в одной форме или по одному образцу. По их мнению, такое производство свидетельствует об ограниченности этих серий. Выявленные А.А. Ткачевым элементы конского снаряжения и сам памятник датированы им серединой VII в. до н.э. [Ткачев, Тишкин, 1999, с. 198].

Все вышеприведенные обстоятельства обнаружения разрушенного герасимовского кургана делают невозможным полную реконструкцию его погребальных сооружений. Сравнение отдельных элементов погребального обряда, таких как сопроводительное захоронение коня, и вещевого материала указывает на довольно существенные отличия от исследованных А.А. Ткачевым курганов того же могильника. Это, во-первых, говорит о слабой перспективности попытки реконструировать погребальные конструкции, обряд и другие составляющие разрушенного кургана на основе ранее изученных на Герасимовском могильнике, к которому он, несомненно, относится; во-вторых, может указывать на то, что могильник оставлен синкретичным населением, о чем в определенной степени свидетельствует анализ самих материалов: аналоги имеются на обширной территории скифо-сако-сибирского ареала. Признавая крайне слабую фактическую базу, тем не менее на основании вышесказанного предположим, что данный регион в начальный период эпохи ранних кочевников был зоной контактов разных по этнокультурным параметрам общностей на восточной периферии скифо-сако-сибирского мира. В то же время дифференцированность погребального обряда и инвентаря может быть следствием социального и имущественного расслоения общества. К примеру, самодостаточ- ные в имущественном плане или имеющие достаточно высокий социальный статус (воины) погребались вместе с конем в полном снаряжении, низшие и рядовые члены общества сопровождали своих покойных лишь отдельными деталями сбруи.

Еще одно предположительное объяснение наличия разных по характеристикам элементов конского снаряжения в пределах одного могильника заключается в возможных процессах модернизации сбруйного набора, что, в свою очередь, может указывать на формирование могильника во время переходного этапа динамического развития конского снаряжения.

Заключение

На сегодняшний день, несмотря на множество изученных могильников, южные районы Восточного Казахстана не исследованы в достаточной степени для того, чтобы дать значительную информацию о культуре ранних кочевников. Появление новых материалов и новые комплексные подходы к их анализу позволят существенно продвинуться в этом направлении. Выявленные в разрушенном герасимовском кургане детали сбруи представляют собой классический образец конского снаряжения начального этапа эпохи ранних кочевников. Суммируя все вышеприведенные хронологические показатели, мы датируем этот комплекс второй половиной VII – VI в. до н.э.

Территория Восточного Казахстана – своеобразный центр различных культур скифо-сако-сибирского мира. Можно говорить о политической консолидации здесь больших культурных регионов-лидеров, которые были очень тесно связаны между собой. Определение хронологии погребальных памятников, а также выявление культурных связей между синхронными этническими группами открывают новые горизонты в исследовании ключевых атрибутов культур скифо-сакского круга. Тем не менее вопрос об истоках раннего этапа «скифо-сакской триады» и ее развитии на всем пространстве евразийского культурного континуума весьма сложен и требует тщательного сравнительного изучения всех материалов. Хотелось бы лишь отметить, что возникновение в раннесакское время отдельных элементов материальной культуры является результатом обширного культурного обмена на огромной территории Евразийского степного пояса в начале I тыс. до н.э.

Все вышесказанное будет подтверждено или опровергнуто в ходе запланированных в ближайшем будущем работ на территории Герасимовского могильника. Они более чем актуальны и необходимы с учетом крайне малой изученности этой территории и региона в целом. В свете изложенного следует отметить особую важность вводимых в научный оборот новых материалов, которые, несомненно, в той или иной степени могут способствовать реконструкции ряда важнейших аспектов жизни населения восточного ареала скифо-сакского мира на начальном этапе эпохи ранних кочевников.

Список литературы Новые материалы по конскому снаряжению раннесакского времени из Восточного Казахстана

- Адрианов А.В. К археологии Западного Алтая (из поездки в Семипалатинскую область в 1911 г. - Пг.: [б. и.], 1916. - 94 с. - (Изв. Археол. комиссии; вып. 62).

- Алехин Ю.П., Шульга П.И. Курган Кондратьевка XXI - новый памятник раннескифского времени на Рудном Алтае // Древности Алтая. - 2003. - Вып. 10. - С. 62-70.

- Арсланова Ф.Х. Новые материалы VII-VI вв. до н.э. из Восточного Казахстана // СА. - 1972. - № 1. - С. 253-258.

- Арсланова Ф.Х. Погребальный комплекс VIII-VII веков до нашей эры из Восточного Казахстана // В глубь веков: археол. сб. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1974. -С. 46-60.

- Боковенко Н.А. Ранние формы скифо-сибирской узды // Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства. - Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1979. - С. 67-70.